�T�C�g�}�b�v�@

�T�C�g�}�b�v�@

���퐶���̒��Ō������R�┽���@�W

���퐶���̒��Ō������R�┽���@�W �@ADHD�ƌĂ���ԑ��̗��j�ƌ���

�@ADHD�ƌĂ���ԑ��̗��j�ƌ���

�@��q�̂悤�ɁAADHD�ɂ́A�����^�ƕs���ӌ^�Ƃ����A�ӂ��̋ɂ�����킯�ł����A�����[�����ƂɁA���̎�̍s���ُ�Ɋւ���ŏ��́̕A�ڗ����₷�������^�ł͂Ȃ��A�ڗ����ɂ����͂��̕s���ӌ^�Ɋւ�����̂ł����B������200�N�ȏ�O��1798�N�ɁA�X�R�b�g�����h�o�g�̐�i�I�Ȉ�t�A���N�T���_�[�E�N���b�N�g�����A�����̒��ŁA���̏Ǐ��`�ʂ��Ă����̂ł��B�������A�N���b�N�g���������^�̎q�ǂ����ώ@���Ă����\���͏\������Ƃ������ƂȂ̂ŁA�����A�����^�̎q�ǂ������Ȃ������ƍl���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��ł��傤�B������Ă����ÓT�̒�����A���̋L�ڂ��@��N�������̂́A�_�o�Ȋw�j�ɑ��w�̐[���A���V���g����w�S���w�Ȃ̃X�^�����[�E�t�B���K�[�����̃O���[�v�iPalmer & Finger, 2001�j�ł����B

�@�_�҂̃N���b�N�g���́A�g���Ӂh �Ƃ�������Ǝ��̎��_�łƂ炦�Ă��܂����B���̂��Ƃ������āA�s���ӌ^�̎q�ǂ��̂ق��ɊS���������̂�������܂���B

�@����Ƃ�����h�����A�{�l�h�����A�s���R�Ȃ܂ł̐S���I�s����������N�����悤�Ɍ�����B�N���������̒����������A�e�[�u����������A�h�A�������Ȃ�߂���Ȃǂ̂킸���ȉ���A���X���������芦��������A���邢�͖��邷������Â�������Ȃǂ̂��ׂĂ̎h�����A���̂悤�Ȋ��҂̒��ӂ����������B�����Ȃ�h���ɂ���Ă��A���Ƃ��e�Ղɋ������Ă��܂����߂ł���B�����i������A�����̈����I���K���̉��F����������A���������N�������₩�܂������鐺�����������肷��ƁA���ꂾ���ł��̎�̊��҂����́A�܂�ʼn����ɂƂ���ꂽ���̂悤�ɁA���ӂ��U���ɂȂ��Ă��܂��̂ł���iPalmer & Finger, 2001, p. 69�j�B

�@�N���b�N�g���́A����������Ԃ��A���������̂Ȃ��u���킻���ԁv�ƕ\�����܂����B�������Ȃ���A��̈��p������킩��悤�ɁA�N���b�N�g���́A���ӌ���Ԃ��A�_�o�̊��x�����܂������ʂƂ��ċN����ƍl�����̂ł��B���㕗�Ɍ����A�ߊo����ԂƂ������ƂɂȂ�ł��傤���B�����_�͂Ƃ������Ƃ��āA18���I���ɂ͊��ɁA���̐f�f��ł͕s���ӌ^��ADHD�Ɛf�f���ꂻ���Ȏq�ǂ��������������Ƃ��A�N���b�N�g���̕ɂ���Ė��炩�ɂȂ����킯�ł��B�@����ɑ��āA�����^��ADHD�Ǝv�����Ԃɂ��ẮA���̕�100�N�ȏ�x��܂��B�����h���̏����Ȉ�ł������W���[�W�E�e�E�X�e�B�����A1902�N3���ɁA�u�q�ǂ������ɂ������ُ̈퐸�_��ԁv�Ƃ�������̍u�����A�����h��������ȑ�w�łR��ɕ����čs�Ȃ����̂��A���̚���Ƃ���Ă��邩��ł��B���Ȃ݂ɁA�X�e�B���i�Â��A���₩�j�Ƃ����������������l���A�������Ɋւ���ŏ��̕������̂ł�����A���R�Ƃ͂����A�s�v�c�Ȋ��������܂��B

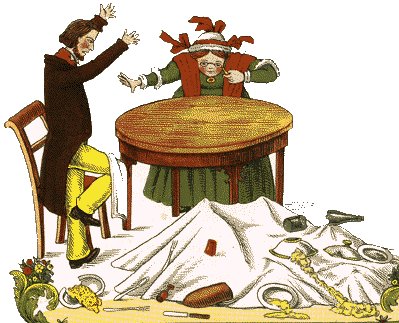

�@����60�N�قǑO��1844�N�ɁA�h�C�c�̈�t�n�C�����b�q�E�z�t�}���́A�R�̑��q�ւ̃v���[���g�Ƃ��č�����G�{�Ɏ��߂��A�u���킻��t�B���b�v�̂��͂Ȃ��v�Ƃ������ŁA��u����Ƃ����ƂȂ����H��ɒ����Ă��邱�Ƃ̂ł��Ȃ��������̎p�������ƕ`���o���Ă��܂��B����́A���̂悤�Ȏ��̌`�ɂȂ��Ă��܂��i���쌠�̖�肪����̂ŁA�茳�ɂ���19���I�ɖ|��o�ł��ꂽ�p��ł���ٖ܂����j�B

�@�u�t�B���b�v����

������Ƃł�������@���傤���悭

�p�p���݂Ă��ā@�����邩��

�����Ɓ@������肵�Ă��Ȃ����v

�܂��߂ȁ@�����������p�p��

�ނ����Ɂ@�ނ����ā@����������

���킢�@�����������}�}��

�t�B���b�v������@�݂͂��Ă�

�Ƃ��낪�@������̃t�B���b�v��

�p�p�̂���ς��@�Ȃ�̂���

�₪�ā@���킻��@���͂��߂�

���ꂩ��@���������@��炢����

���̂Ƃ��@�킽���́@�̂��܂���

�܂��Ɂ@������Ɂ@���炾������

���łɁ@�������@��炢����

�܂��Ɂ@����́@���ꂤ��

�u���ꂱ��@���ꂱ��@�t�B���b�v����

�킽�����@�͂炪�@�����Ă����v

�������Ȃ������@�݂Ă�������

�ǂ�ǂ�@�ǂ�ǂ�@���ڂ���

�������@�Ђ����肩����܂�

�e�[�u�������Ɂ@�����݂�

�������́@�܂��܂��@��邭�Ȃ�

���ׂĂ̂��̂��@�䂩�ɂ���

�R�b�v���@�p�����@�i�C�t�������

���炢��}�}�́@����������

�䂩�̂����́@�߂��Ⴍ���Ⴞ

�p�p�͂Ƃ����@����Ȃ���

���Ȃ��@�͂������@�t�B���b�v����

�ǂ��ɂ���@�t�B���b�v����

���̂��́@�ǂ��ɂ����ł���

�����ۂ�@�e�[�u�������̂���

����Ԃ��@�t�B���b�v����̂���

���ׂĂ��@�����Ɂ@�Ђ����Ƃ�

�Ȃ�Ƃ��Ђǂ��@�������킬

��������@�R�b�v���@�܂��Ղ���

�i�C�t���������Ɂ@�t�H�[�N��������

���������܂��́@�t�B���b�v����

�e�[�u���̂����́@�Ȃɂ��Ȃ�

���킢�����Ȃ�@�p�p�ƃ}�}

�͂炪�����@���Ȃ������

�������ǁ@���傭�����@����͂�

�@�z�t�}���́A�t�����N�t���g�ɍŏ��̐��_�a�@��ݗ����A100�N��ɂ͂��̋Ɛт��t���C�g�i�w���_���͓���x��23�u�j�ɂ��]�����ꂽ���I�Ȏ������_�Ȉ�ł��i�t���C�g�͂��̒��ŁA���̊G�{�ɂ����y���Ă��܂��j���A�c�O�Ȃ���A����͎������ɏ����ꂽ���ł����āA��w�����w�_���ł͂���܂���ł����B�������A���̓����̐��m�ɂ́A�s���ӂ̎q�ǂ��͂������A���݂̂悤�ȑ����̎q�ǂ������ɂ������Ƃ��A���̊G�{�������ꂽ�������ł͂����肵���킯�ł��B

�@���̍u���ŁA�X�e�B���́A�q�ǂ��̂������� �g�a�I�h �s�����A�����I�}���̌��ׂɂ����̂ƍl���܂����B�����āA�i�P�j�m�I��Q���Ɍ�������́A�i�Q�j�g�̎����Ɋ֘A���ċN���������́A�i�R�j�m�I��Q��g�̎����Ƃ͖��W�ɋN������́A�̂R��ނɕ��ނ��邱�Ƃ��炻�̍l�@���n�߂Ă��܂��B

�@�uADHD�̐f�f���玡�Â܂Łv�Ɍf���Ă������悤�ɁAADHD�̐f�f��ɂ́A�u���̏nj�Q���A�L�Đ����B��Q��_�����a�A���̑��̐��_�a����Q�̌o�ߒ��ɂ̂�������̂ł͂Ȃ����Ƃɉ����āA���́i�C���A�s���A�𗣁A�l�i��Q�Ȃǂ́j���_��Q�ł́A�K�ɐ����ł��Ȃ����Ɓv�Ƃ����������������܂��B�������A���̒��ɂ́A�g�̎����͂������A�m�I��Q�������Ă��܂���B�ł�����A�X�e�B���̌f�����R��ނ� �g�a�I�h �s���͂�������A���̐f�f�������������AADHD�Ɛf�f���邱�Ƃ��ł���킯�ł��B

�@�X�e�B���́A�����I�}���̌��ׂɊ�Â��ُ�s�����A�m�I�����Ƃ͖��W�ɋN���肤�邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��悤�Ƃ����̂ł����A���̉ߒ��ŁA�m�I��Q���Ɍ�������̂�g�̎����ɊW���Ĕ���������̂��������̂ł����B���ɁA�X�e�B�������Ă���A���ꂼ��̓T�^�����Ⴘ���ԂɏЉ�܂��B

�y�m�I��Q���Ɍ�������s���z�X�̒j���B�Q�Ύ��ɕ��s�ƌ��t���n�܂������A�m�I�x���傫���B�R�N�قǒʊw�������̂́A�ȒP�Ȍ��t���ǂ߂���x�ł����Ȃ��B����ɑ��āA��e�͔��ɒm�I�����������B�傽����́A�Z�C�A���O�[���A���R�I�ԓx�B�����̍l�����ʂ�Ȃ��ƁA����������A���������Ɍ������Ď��X�ƃi�C�t�𓊂�����B�܂��A��e�ɂ��䓁�����{�����������Ƃ�����B�ŋ߁A��e�̍��z����P�V�����O��݂𓐂ݏo���A�ꕔ���g���ĒޑK���e�ɕԂ����B��e�ɂ��A���q�́u�P���̔��f�����Ȃ��v�悤���Ƃ����B�j���́A����̈��������Ƃ��v���Ă��Ȃ��悤�Ɍ�����B���̌�A�j���́A���������ɂƂ��Ĕ��Ɋ댯�ȑ��݂ɂȂ������߁A�{�݂ɓ���������������Ȃ��Ȃ����iStill, 1902, pp. 1010-11�j�B

�y�g�̎����ɊW���Ĕ���������s���z�X�̒j���B�V�Ύ��ɋ}�����E�}�`�M�a�����B�S���ɂ͌��ǂ͂Ȃ��������A���̂U������A����܂ʼn��a�ŏ]�����������i�͈�ς����B�Ђǂ��Z�C�ɂȂ�A�{��o���ƁA�����Ȃ�����Ɍ������čs���悤�ɂȂ����B���̔���́A�������Ȃ��Ƃ����������ɁA�T�P�A�Q��̕p�x�ŋN�������B����A�����O����A���E�X����������悤�ɂȂ�A���@���A��ɕ~�z���������Ă���̂����������B�Ƃ͂����A����ȏ�ُ̈�͌����Ȃ������B���������Ǐ�͎���ɔ���čs�������A12�Δ��Ń��E�}�`�M���Ĕ���������A�悩��ʎv��������₷���X�����A�Ăы��܂����B�����āA�Z��o���Ɋ�X�Ƃ��Ċ�Q��������悤�ɂȂ�A���肪��������ƁA��������悤�ɂȂ����B���̂悤�Ȏ��ɂ́A����ɋ���A�炩�猌�̋C����������ԂŁA���Ԃ������肵�߁A�~�߂ǂȂ��\�s���J��Ԃ����B�Ƃ��낪�A�w�Z�ł́A�f�s��ʂɂ���Γ��ɖ��͂Ȃ��A�m�I�ɂ����S�ɐ���ł������iStill, 1902, p. 1078�j�B

�@���E�}�`�M�����܂�����A���N�قǂ��Ă���ُ�s�����n�܂����̂��Ƃ���A���ꂪ���E�}�`�M�ɊW���ċN�������̂��ǂ����͂킩��܂���B���̗�ł́A���E�}�`�M�̍Ĕ���ɂ��A�������܂��Ă����ُ�s�����N�����Ă���̂ŁA���҂̈��ʊW���^���Ă���̂ł��傤���A�����ł����Ă��A���ꂾ���ň��ʊW���m�肷�邱�Ƃ͂ł��܂���B���������āA���̎�̎���̏��Ȃ��Ƃ��ꕔ�́A�s�g�̎����ɊW���ċN���������́t�Ƃ����J�e�S���[�ɓ����ׂ��ł͂Ȃ����ƂɂȂ�ł��傤�B �@�Ȃ��A�X�e�B���́A���E�}�`�M�ȊO�ɂ��A�]��ᇂ������������ჁA�]�����A�ᒁA�����O���Ȃǂ̔]��Q�ɊW���鎾���͂��Ƃ��A���`�t�X�M�A�W�t�e���A�A�͍g�M�Ȃǂ̍��M���o���₷�������ǂɊW���ċN�������悤�Ɍ����鎖����f���Ă��܂��B���������s���ُ�́A�����ɂ킽���đ������̂�����A��ߐ��ɏI����Ă��܂����̂�����܂��B�������Ȃ���A��������A���ꂼ��̎����ƍs���ُ�̈��ʊW�͕s���Ȃ̂ŁA�����_�Ƃ����_���猩��ƁA���̃O���[�v�ɂ��ẮA�Č����̕K�v������ł��傤�B

�y�����I�}���̔��B���j�Q���ꂽ���́z�T�S�����̒j���B�Q�Δ��Ōǎ��@�Ɏ��e�����B��������A��ɕ����Ȃ��قǂ��ᛎ����ł������B����ɋ����ƁA���҂����������A���݂��A���萺���������B���Ɏ��O�[���A������ɂ߂��邱�Ƃɉ������o����悤�ł������B������A��������ߋ����肠���Ēg�F�ɓ������݁A���̎q���߂��ނ̂����Ă������B�����͂悭�����A���݂����Ƃ��߂�ꂽ���Ƃ͈�x���Ȃ������B�ǎ��@�ł́A���̒j�������邽�߁A�������������Ƃ��ł��Ȃ��������A�����ɂ��A�j���́A��Ō����������Ɏc���ȍs�ׂ����Ă����Ƃ����B���t�����킷�ƁA�ƂĂ����킢�炵���A���t�̘b�ł́A�u�����Ȓm�\�v�̎�����Ƃ̂��Ƃł������B�Ȃ��A���e�́A�c�����猃���₷���A�ΐl�W��̖����J��Ԃ��N�����Ă���A���Ɏ��i�[�������B�������ɍȂ��E�Q���A���̂��ߐ��_�a�@�Ɏ��e����Ă���iStill, 1902, p. 1080�j�B

�y��������g�ɂ��������I�}��������ꂽ���́z�X�Δ��̒j���B�V�P�������܂ł͂���߂ď]���ōs�V���悩�������A��ɂ��Ȃ�s�@���������Ƃ����B�P�Δ��ŕ����n�߁A�Q�Ύ��ɂ͌��t�����Ȃ�o��悤�ɂȂ����B����10�������ɁA���������J��Ԃ������A����������A�V�̔��ǂ܂ł́A�������Č��N�ł������B���̌�A�ɓx�ɔ��R�I�ɂȂ�A�l�̌������Ƃ��قƂ�ǁA���邢�͑S�������Ȃ��Ȃ����B���ɋ���ŁA���Ƃ��A�����̕��������ɂȂ�ƁA�ׂ��������Ă��܂��B�܂��A�������܂܃E�T�M�����Ő荏�ނȂǁA����߂Ďc�s�ȍs�ׂ������Ă���B��e�̌��t�����A���̍�����u������Ő��߂āv�����Ƃ����B���j�w�Z�ł́A���\�ɍr�ꋶ�������߁A�o����֎~���������B

�@�w�Z�ł��₦�������N�����Ă���B���鎞�A��e�̍��z���珬�K�𓐂B������߂���ƁA�S�ʓI�ɔے肵���B�ǂ��߂��Ă��A�����Ƃ��炵����b�����Č�����������B�̔�����ƂЂǂ����킪�������A���̒���ɂ́A��������Ȃ�������s���J��Ԃ����B���ւ��g�C���̕ǂɓh�肽�������������������B�m�I�ɂ͗D�G�ŁA���͓I�ł��킢�炵���痧�������Ă����B�b�����Ă��A�����ŗ��m�I�ł������B�w�Z�̐��т͂��Ȃ舫���������A�قƂ�Ǔo�Z���Ă��Ȃ������ɁA���ӗ͂��U���ł������iStill, 1902, p. 1081�j�B

�@�ȏ�̂S��́A����̐f�f����炷��ƁA������ADHD�ƌ���ׂ��ł͂Ȃ��A�s��Q�┽�R���퐫��Q���AADHD�Ƃ���炪����������Ԃƍl����ׂ��Ȃ̂�������܂���B�X�e�B���́A�����̎q�ǂ������Ɍ���ꂽ���s�����A�����I�}���̌��ׂƂ������_�����肠���Ă��邾���Ȃ̂ŁA�X�e�B���̎���ɂ́A�ނ��낱�̎�̂��̂������̂ł��B�t�Ɍ����A�X�e�B���̎���Q�́AADHD�Ƃ�������̎��a�T�O�����������ǂ����̍Č������������ɔ����Ă���A�ƍl���邱�Ƃ��ł���ł��傤�B

�@�C�M���X�̒����Ȕƍߊw�҂ł������A���t���b�h�E�e�E�g���b�h�S�[���h�́A1908�N�ɏo�ł��������w�S���I���ׁx�ɁA�u�����I���ׁv�Ƃ����͂�݂��A���Љ�I�s���ɂ��čl�@���Ă��܂��B���̒��ŁA�g���b�h�S�[���h�́A�X�e�B���Ƃ͕ʌɁA�������X�e�B���ƋO����ɂ��āA�]��Q�ɋN�����铹���I�}���̌��@�Ƃ������_�ōl�@��i�߂Ă��܂��iTredgold, 1908/1922, pp. 364-411�j�B�ǂ̎���ł����Ă��A���̎���̒����̂悤�Ȃ��̂��甲���o���͓̂���悤�ł��B

�@�]�̏�Q�������ł��̎�̍s���ُ킪�N�������Ƃ���l�������́A1917�N����18�N�ɂ����āA�n�����i�G�R�m���j�]�����k�Ăő嗬�s�������ʁA�ނ��닭������܂��B����́A���̔]��������������A�����̎q�ǂ������ɁA���ӗ͂̏�Q�A�����A�Փ��̗}���s�ǂƂ����AADHD�ɂ悭������������ώ@���ꂽ����ł����B����܂Łu�w�Z��ƒ�ɂ�����ƓK�����Ă������펙���A�˔@�Ƃ��ĉ^�����i���N�������B���Ȃ킿�A���فA�ْ���ԁA���������ߐ��ɐ����A�����A�S�̓I�Ɍ䂵�������Ȃ�A���������Ċw�Z�ɂ����Ȃ���ԂɂȂ����v�iEbaugh, 1923, p. 90�j�̂ł��B�m���ɁA�����ADHD�̏Ǐ�ɂ悭���Ă��܂��B���̈�Q�̏Ǐ�́A�]����s����Q�ƌĂ�܂����B���������Ǐ�́A���Ԃ̌o�߂ƂƂ��ɔ����قǂŏǏ����Ȃ����y�����܂������A�c��̔����قǂł́A�i���I�ȏ�Q���c���܂����B

�@�������A���̏�Q�ɂ́AADHD�Ƃ͈Ⴄ���ʂ�����܂����B�s������t����ߑ��⎋�͏�Q�Ȃǂ������Ό���ꂽ����ł��B�܂��A���̎��_�ŁA�����I�}���̌��ׂƂ����l�������͎��R�ɏ��ł��܂��B

�@���̌�A�]����s����Q����q���g�āA�o�Y���O���⏬�������]�A�����ŁA�����������O���Ȃǂ̌��ǂƂ��Ă̍s���ُ�̌�������������s�Ȃ��܂����B����A�O���t���������T���̌�������A�O���t�ɕa�ς��N����ƁA���������̂Ȃ���Ԃ��͂��߂Ƃ��邳�܂��܂Ȗ��s������������A�Ƃ����l���������܂��܂����Â�����`�ɂȂ�܂����m���P�n�B���̍l�������́A�₪�� �g���ה]�����h �Ȃ��� �g���ה]�@�\��Q�h �iMBD�j�Ƃ������z�ɒH�蒅���܂��B

�@�����́A�]�̍\���I�ُ�ׂ邽�߁A�C�]�ʂƂ����]�������ӂ��ɍs�Ȃ��Ă��܂����B�Ƃ��낪�A���̌����̌�ɂ͓��ɂ��c��₷���̂ł��B�u���b�h���[�́A���̓��ɂ��y�������悤�Ƃ��āA���߂��ɃA���t�F�^�~�����g���Ă݂܂����B���̌��ʁA���ɂɂ͂��܂���ʂ�����܂���ł������A�w�Z�̐搶�����͋����܂����B�ꕔ�̎q�ǂ������ŁA���т����I�Ɍ��サ���̂ł��B�������A�q�ǂ����������̌��ʂɋC�Â��܂����B�v�Z�\�͂����܂������߂ł��傤���A�q�ǂ������́A���̖�Ɂu�Z�p�ہv�Ƃ��������������������ł��B

�@���̌��ʂ�m�����u���b�h���[�́A�������肵�������v��̂��ƂɁA�s����Q����������Ώۂɂ��āA�A���t�F�^�~���̓��^�������J�n���܂��B�팱�҂́A�g�ӂ��h �̒m�I�����́A�T����14�܂ł�30�l�ŁA�j����͂قڂQ�P�ł����B�d�Ǔx�ɂ͂��������܂������A��Q�̓��e�́A�Z���ōs���ُ���N��������s�\�̎�������A�Ђ�������̕����a����A�U���I�Ŏ��Ȓ��S�I�ȂĂ�̎����Ɏ���܂ŁA���܂��܂ł����B���̌��ʁA�����̎q�ǂ������ŁA����I�ȓK���s�ǂ����Ȃ���P���ꂽ�̂ł��B�������Ȃ���A����́A�A���t�F�^�~���p���Ă���Ԃ����̂��ƂŁA���p�𒆎~����ƁA�Ǐ�͊��S�Ɍ��ɖ߂��Ă��܂��܂����iBradley, 1937, pp. 579, 581�j�B���݂̖��Âł��S�������ł����A�c�O�Ȃ��炱�ꂪ�A���_�ȖÖ@�̌��E�ł��B

�@���̌���A�u���b�h���[�́A250�l�ȏ�̓K����Q�̎q�ǂ�������ΏۂɁA�A���t�F�^�~���Ƃ��ِ̈��̂ł���f�L�X�g���A���t�F�^�~���ɑ���S���I�������A12�N�Ԃɂ킽���Ċώ@���܂����B�����āA���̐��ʂ��A�����Ȃ̐�厏�ɔ��\�����̂ł��iBradley, 1950�j�B����ɉ����āA�}�X�R�~�ł����x����肠����ꂽ�̂ł����A�u���b�h���[�̌����́A�ӂ����Ȃ��ƂɂقƂ�ǒ��ڂ��ꂸ�A���ꂩ��25�N���̊ԁA�N�ɂ��ǎ�����邱�Ƃ�����܂���ł����B���݂ł́A���̔����́A���_�Ȏ��Â̒��ōł��d�v�Ȕ����̂ЂƂɈʒu�Â����Ă��܂��iBrown, 1998, p. 968�j�B

�@1960�N��ɓ���ƁA���ה]�����iMBD�j�Ƃ����T�O���B���Ȃ��̂ł��邱�Ƃ�����ɂ͂����肵�Ă��܂����B��q�̂悤�ɁA���ۂɊm�F����Ă���킯�ł��Ȃ��̂ɁA�ꗥ�ɂ���ƒf�肳��Ă��܂��Ă����Ƃ������Ƃł��B�������ǂ̌����ŗL���ȃ}�C�P���E���^�[�́A���錤���҂̎��̂悤�Ȕ������茵�����ᔻ���Ă��܂��iRutter, 1977, p. 1�j�B�u���������Ǐ�̔������͔��ɍ����̂ŁA���̔N��Q�̎q�ǂ��̏ꍇ�A���̐f�f���������܂ł́A���̐f�f�kMBD�l��Ó��ƌ��Ȃ��ׂ��ł���v�B�M�����������Ƃł����A�����́A���������\�_�������ɂ܂���ʂ��Ă����킯�ł��B

�@�l�a�c�́A������10�N�قǑO�̃A�����J�̈�w���T�ł��A���Ɏ��̂悤�ɒ�`����Ă��܂��B�u�^���\�͂�܊����\�����p����\�͂̔��B���킸���ɒx��邩�A��Q����邱�Ƃ��Ӗ�����A���Ďg��ꂽ�p��B���݂̗p��ŁA�w�K��Q�⒍�ӌ��ב�������Q�ƌĂ���Q��\�킷�̂ɗp����ꂽ�v�iTurkington, 1996�j�B�]�̏�Q�����ۂɌ����������Ƃ��琶�܂ꂽ�T�O�ł͂Ȃ��A���̂悤�ȍs���ُ�������l�X�ɂ́A���ׂȔ]�@�\��Q������͂����Ƃ��� �g�����݁h �Ɋ�Â����z�ɂ����Ȃ��������Ƃ��A����ɂ���Ă͂����肷��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�@�����āA���^�[�͎��̂悤�Ɏw�E���܂��B�u���i�K�ł́A�_�o�w�I����������ł���A�͂����肵���]������]�����̊������Ȃ��ꍇ�ɂ́A�]��Q�Ɛf�f���邽�߂̏\���M���ł���m���ȕ��@�͑��݂��Ȃ��A�ƌ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�k�����l���Ӑ����⊈�������̏�Q���A�]��Q���ɂ킸���ɑ���������X���́i�K�ȑΏƌQ���������ꂽ��ł��j�����͂���̂�������Ȃ����A���̍��͂킸���ł���A�����I�ȏd�v���͂قƂ�ǂȂ��v�iRutter, 1977, pp. 9-10�j�B���̔ᔻ�́A�]���̓���ُ̈��˂��~�߂��Ƃ��錻�݂�ADHD�a���_�ɂ��A���݂̂قƂ�ǂ̔]�����ɂ��A���̂܂ܓ��Ă͂܂�Ǝv���܂��B

�@���炭����ƁA���������s����Q���A��������g���Ď��Â����t�������o�ꂵ�܂����B���E�t�@�[��̎����ɏ]���āA���̏����O�ɒ���Ă��������nj�Q�Ƃ����l���������A�܂��Ȃ���ʓI�ɂȂ�܂����B����܂�MBD�Ƃ������̂��ƂɈꊇ���Ĉ����Ă�����Q�̎q�ǂ������́A�悤�₭�]��Q�Ƃ����O�痣��āA�����nj�Q�ƌĂ��悤�ɂȂ����̂ł��B�����āA���̎q�ǂ������̑����ɁA���ӂ�Փ�����̌��ׂ����邱�ƂɋC�Â����悤�ɂȂ�܂����B�Ƃ͂����A�������������Q���A�͂����Ė{���ɏnj�Q�Ƃ��Ă܂Ƃ߂邱�Ƃ��ł���̂��ǂ����ɂ��ẮA�ӌ���������܂����iPalmer & Finger, 2001, p. 71�j�B

�@���̌�̗��j�ɂ��ẮA�������̒����i���Ƃ��A��сA2004�N�j�ɏڂ����ڂ��Ă��܂��̂ŁA�����ł͂��̗v�_���L���Ă����ɗ��߂܂��B���Ȃ������Ŋ������Ă���A�J�i�_�̒����ȐS���w�҃��@�[�W�j�A�E�_�O���X�́A1971�N�A�J�i�_�S���w��̉�u���ŁA�s���ӂ������nj�Q�ŏd�v�Ȗ����������Ă��邱�Ƃ��w�E���܂����iDouglas, 1972�j�B���̂悤�ɍl�����ق����A�����ɂ��Ă����܂������ł���Ƃ����̂ł��B

�@���̘_�����[���ƂȂ��āA���̌�A���������s���ӂȂ������ӌ���Ԃ̂ق��ɁA�����̌����҂̊S����������悤�ɂȂ�܂����B�����āA1980�N�ɁA���̍l���������A�A�����J���_��w����肷��f�f��i������DSM-�V�j�ɍ̗p�����Ɏ���̂ł��B�����āA�w�K��Q��s��Q�A���픽�R����Q�Ȃǂ̂����镹���ǂƁA�����Ȓ��ӌ���Q�Ƃ���ʂ��邽�߂̓w�͂��d�˂���悤�ɂȂ�܂��B�����āA20�N�ȏォ���āA���݂̒��ӌ��ׁ^�������nj�Q�Ƃ����l�������ɒH�蒅���킯�ł��B

�@���̊ԂɁAMRI��@�\�IMRI�A�d�C���w�I�A�����w�I����@�ȂǁA�]�̊�����Y�������𑪒肷�邳�܂��܂ȕ��@���o�ꂵ�܂��B�����̕��@���g���Ē��ׂ����ʁAADHD�����q�ǂ��Ƃ���ȊO�̎q�ǂ��̔]�̍\���̈Ⴂ��A�]�̑�ӊ����̈Ⴂ�Ȃǂɒ��ڂ��錤���������܂��B�����ЂƂ̕����́A�g��`�w�I�h �����ł��BADHD�͓���ƌn���ɑ������₷���Ƃ����̂ł��B�����̌����̍ő�̎�_�́A�P�Ȃ鑊�֊W�ׂĂ���ɂ������A���ʊW���m��ł��Ȃ����Ƃł��傤�B

�@�k�w�Z�ɂȂ��Ă��鎛�́l�L���Βi�̉���e�i�ɂ́A���ʂ�����A���k�������w�Z�֓��鎞�ɒE�����܂܂̏�ԂŁA������ɂȂ��ĕ���ł����B���́A��������V�傪���̗����������Ⴒ����ɂ������̗l�q���v���`����������Ȃ��������A�K���A���{�̎q�ǂ������́A������߂ŗz�C�ł͂��邪�A�D������Ă��Ă���̂ł���B�u�j�̎q�͒j�̎q�v�Ƃ����킪���̌��t�\�\�킪���ɑ���ő�̋��Ђł���\�͍s�ׂ̌�����\�\���A���{�ŕ������Ƃ͑S���Ȃ��B�iMorse, 1917, vol. 1, pp. 47-48�j

�@����1880�N���ɁA���[�X�́A���ADHD�����A�A�����J��������傫�ȋ��ЂƂƂ炦�Ă����悤�ł��B��قǂ��炽�߂Đ������܂����A����̃A�����J�ł́AADHD��肪�܂��܂��[�������Ă��܂��B�킪���Ƃ͈���āAADHD�̌o�����������߁A�ߊϓI�Ȍ����������悤���Ȃ����炩�ɂȂ��Ă���A���̑Ή��ɋꗶ���Ă��邩��ł��B�����āA�A�����J�ł́A2004�N����AADHD�ɍ����̒��ӂ����N����ړI�ŁA�g�S��ADHD�ӎ��̓��h �i�X���V���j�����肳��܂����B�@���́A�����̂킪���̎q�ǂ��������A�ǂ̂悤�ɂ��Ĉ�Ă��Ă������ɂ��ď����ꂽ���[�X�̕��͂ł��B���������́A�킪���ő�ʏ���オ�n�܂鍠�܂ŁA�قƂ�Ǖς�邱�ƂȂ������Ă����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�@�k���̉����ŁA�q�ǂ������̗l�q�����Ă��āl���E���œ��{�قǁA�q�ǂ��������D���������A���ڂ𗁂тĂ��鍑�͂Ȃ��B���̏Ί���������A���{�̎q�ǂ������́A������ӂ܂ōK���ł���ɈႢ�Ȃ��B�������o�Z���邩�A����ŁA�ƋƂ��c�ޗ��e�̎�`����������A�X�Ԃ����ĕ��e�̏�������`�����肷��B�������u���ꂽ���ɖ������āA�K�������ɓ����Ă���A�s�@���Ȏq�ǂ����A�ܟB���Ă���q�ǂ����������Ƃ��Ȃ��B�e�ƒ�͔��Ɏ��f�ŁA����悤�ȕ����u����Ă��Ȃ���A�Ђ�����Ԃ�悤�ȉƋ�ނ��Ȃ��B�k�����l

�@�����Ȏq�ǂ������́A����ɂЂƂ�c����邱�Ƃ��Ȃ��A��e��N���̎q�ǂ��̔w���ɂ���������āA�V�N�ȊO�C�̒��ŁA�s���߂��邠������̂߁A�y���������߂����B���{�l�́A�܂������Ȃ��A���������������Ă���B���{�̎q�ǂ��قǍs�V�̂悢�A�D�����q�ǂ��͐��E���̂ǂ��ɂ����Ȃ����A���{�̕�e�قǁA�h����������̐[�����g�I�ȕ�e���A���E���̂ǂ���T���Ă����Ȃ��̂ł���B�iMorse, 1917, vol. 1, pp. 351-52�j

�@��͂�O���l���������ď����Ă��钆�ɁA���{�͎q�ǂ��̓V�����Ƃ������Ƃ�����B���{�̎q�ǂ������́A�₳�������������łȂ��A���̂ǂ̍��̎q�ǂ��������R�ł���Ȃ���A���̎��R�����قǗ��p���邱�Ƃ��Ȃ��A�y�������Ƃ��͂邩�ɑ����o������B�c�����ɂ́A��e��N���̔w���ɂ������Ԃ��Ă���A�@���ꂽ��A����ꂽ��A���ӂ��ꂽ��A����������ꂽ�肷�邱�Ƃ��Ȃ��B����قǂ̉��b��������^������ƁA���{�̎q�ǂ������͑������Ă��܂��̂ł͂Ȃ����A�Ƃ������O���N���邩������Ȃ����A���e�ɑ��鈤���V�l�ɑ���h�ӂƂ����_�ŁA���{�̎q�ǂ������ɂ܂���q�ǂ������́A�ǂ̍���T���Ă����Ȃ��̂ł���B�iMorse, 1917, vol. 1, p. 41�j

�@���̂悤�ȕ����������Ă����킪���ɁA�����ŋ߁A���m�����Ɠ����悤�Ȏq�ǂ���������������o�Ă����킯�ł��B�A�����J�ł́AADHD�̌o�����������߁A�Љ�̒��ł��܂��܂ȋ@�ւ�g�D������A�L�x�ȃv���O�������g�܂�Ă��܂��B����́AADHD�ւ̑Ή��ɂǂ�قǐ^���Ɏ��g�܂�������Ȃ��Ȃ��Ă��邩�̌����ƌ�����ł��傤�B�ɂ�������炸�A�����̗\���͂��Ȃ�ߊϓI�ł��B���ɁA�킪����ADHD�̖������l���邤���ŎQ�l�ɂȂ�͂��Ȃ̂ŁA�킪���ł͂��̂܂܂̌`�ŏЉ��邱�Ƃ̏��Ȃ��A�A�����J�ł̂�������ADHD�̌������˂��Ă������Ƃɂ��܂��B�@���̊ԁAADHD�̐f�f�ŋ~�}��f�Ȃ������@�������A�o���܂𓊗^���ꂽ�q�ǂ���2992�l�i5�2�p�[�Z���g�B�j����͂R�P�j�ɂ̂ڂ邱�Ƃ��킩��܂����B������ADHD�Q�A����ȊO�̎q�ǂ��������疳��ׂɑI�яo���ꂽ11968�l��ΏƌQ�Ƃ��āA���ꂼ��ɗv������Ô�Z�o����܂����B���̌��ʁAADHD�����q�ǂ��̂ق����AADHD�������Ȃ��q�ǂ������A�͂邩�ɍ��z�̈�Ô�i1465�h����690�h���j���g���Ă��邱�Ƃ��킩�����̂ł��iGuevara, et al., 2001�j�B

�@�������A�ڍׂɌ��������Ƃ���A����ADHD���̂ɂ���킯�ł͂Ȃ����Ƃ��킩��܂����BADHD�ƕʂ̐��_��Q�i����ԁA�s���A�o�ɐ���Q�A��������Q�A���R���퐫��Q�A�s��Q�A�w�K��Q�A�������p�E�ˑ���Q�A�`�b�N��Q�j���������Ă���q�ǂ��́AADHD�Q��28�7�p�[�Z���g�ɂ̂ڂ�܂������A���́A���̕����njQ�������̂ł��B����ɏڂ������ׂ��Ƃ���A���݉��Ǐ�i����ԁA�s���A��������Q�j�̂ق����A�݊O���Ǐ�i���R���퐫��Q�A�s��Q�j�╨�����p�A�ˑ���Q������肪�傫�����Ƃ��������܂����iGuevara, et al., 2001, p. 76�j�B�������A�����Ŏ�肠���Ă���͈̂�Ô�Ȃ̂ŁA�Љ�I�R�X�g�Ƃ����_�ł́A�O�҂���҂̂ق����傫����������܂���B

�@�������AADHD�ƌ�N�̐G�@�s���Ƃ̊W�ׂ��������A����܂ł������s�Ȃ��Ă��܂��B�Ƃ��낪�A�����̌��ʂɂ́A���Ȃ�̂����������̂ł��B�m�[�X�E�J�����C�i��w�̃��Y���[�E�o�r���X�L�[��́AADHD�̐f�f������x���ύX���ꂽ���ƂŁA����������������������̂ł͂Ȃ����ƍl���܂����B�����āA305���̎q�ǂ������i�j����230���A������75���B���ϔN��X�j��15�N�قǒǐՒ������āA��N�̐G�@�s�ׂ�ADHD�̕a�^�Ƃ̊W�ׂ��̂ł��iBabinski, et al., 1999�j�B

�@���̌��ʁA�j���̏ꍇ�ɂ́A�����ɖ��s��������ꂽ�Q�ƁA�����E�Փ��X�������Q�̑o�����A��ɔƍ߂�Ƃ��䗦�̍������Ƃ��킩��܂����B���ɁA�����ɖ��s���������������E�Փ��Q�ł́A���ƂT�V�p�[�Z���g���̔䗦�Ōx�@�ɑߕ߂���Ă����̂ł��iBabinski, et al., 1999, p. 350�j�B�܂��A���̌Q�́A�����I�ƍ߁A���L���I�ƍ߁A�ΐl�I�ƍ߂Ƃ��A���Ȃ�̍����ŊW���Ă��邱�Ƃ��������܂����B�����ɖ��s�����Ȃ����������E�Փ��Q�ł��A�ΐl�I�ƍ߈ȊO�ɂ��ẮA��͂蓯���X�����ώ@����܂����B����ɑ��āA�s���ӌQ�́A�ΐl�I�ƍ߂Ƃ킸���ɊW���Ă��������������̂ł��B

�@���̌����́A�ߋ��ɑk���Ē�������ʏ�̕��@�Ƃ͈���āA����̎q�ǂ��������ɂ킽���ĒǐՂ������̂Ȃ̂ŁA���M�����������ƌ�����ł��傤�B�����āA���̌��ʂ�����ƁAADHD�̑����E�Փ��^�́A��N�̔ƍߌX���ƍ����䗦�ŊW���Ă���悤�Ȃ̂ł��B�uADHD�ƌĂ���ԁv�̖`���Ɉ��p����NIH�̍��Ӑ����ł��A���̖��́A���̂悤�ɁA����߂Đ[���Ȍ`�Ŏ�肠�����Ă��܂��B

�@ADHD�����q�ǂ������́A�����ŐÍ����Ă��邱�Ƃ��ł����A���ӂ��W���ł��Ȃ����߁A���̌�̌o�߂͂����킵���Ȃ��B���N�z�̑��肩��͋��₳��Ă��܂����A���푽�l�Ȕj��I�s���ɐg���ς˂邱�ƂɂȂ�̂ł���B�w�Z��Љ�œK��������Ȃ��߁A���̌���L���͈͂ŁA�����������ɂ킽���Ė�肪�p������B���̂悤�Ȏq�ǂ������́A����������䗦�������B�s��Q�����関���Â�ADHD�������́A��������ɂ�A���p�A���Љ�I�s���A�������ނ̏��Q���N�����悤�ɂȂ�B�k�����l���̂悤�Ȑl�X�́A���N�Ǘ����x��Y���i�@���x�A�w�Z�A���̑��̎Љ�ƒ@�ւ���̎����⒍�ӂ�啝�ɔ������B���@�_�I�Ȗ�肪���邽�߁AADHD���Љ�ɗ^����㉿���Z�o���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�������Ȃ���A������������͑傫�����̂ł���B���Ƃ��AADHD���������E���k�̂��߂ɍ��������w�Z�֎x�o�����o��̑��z�́A1995�N�ɂ�30���h���i3000���~��j������Ȃ�������������Ȃ��B�����āAADHD�́A�����Ε�������s��Q����`���āA�\�͓I�ƍ߂�\��̔D�P�Ȃǂ̎Љ���̈���ƂȂ�̂ł���iDiagnosis and Treatment of Attention Deficit Hyperactivity Disorder. NIH Consensus Statement Online 1998 Nov 16-18�j�B

�@ADHD�̑�\�I�����҂����̑��ӂƂ͂����A�A�����J�͂������A���E���\����悤�ȍ�����w�����@�ւ������܂ł����炳�܂Ȑ����\����̂́A�܂��Ɉٗ�̂��Ƃł��傤�B�������A��������������Ȃ��������AADHD���̐[���������킵�Ă���킯�ł��B

�@�������A����܂ŏЉ�Ă����̂́A�̂���e�\�ȍs�ׂ��������Ă���A�����J�ł̒����Ȃ̂ŁA�킪���ɂ��̂܂ܓ��Ă͂܂�킯�ł͂Ȃ��ł��傤�B�������AADHD�Ƃ����f�f���Ó����ǂ����͕ʂɂ��āA�܂����̌��������ł���ɂ���A���̂悤�ɌĂ��q�ǂ������₨�ƂȂ��������鎖�����͔̂ے�ł��܂���B�킪���ł��AADHD�o���̒����A�����J�̒������ʂ��A������x�ɂ��Ă��킪���ɓ��Ă͂܂�\����O���ɒu���������ŁA����̑Ή����l���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B