サイトマップ

サイトマップ

わが国精神医学史上の若干の再発見――補遺

わが国精神医学史上の若干の再発見――補遺

フレデリック・ピーターソンの論文 The insane in Japan には、kakke という言葉が何度も出てきます。明治大正期のわが国では、脚気といういわば難病が、死亡者も多かったため、医学的にも社会的にも大きな問題だったわけです。実際に当時の精神科病院では、入院患者の死亡数が信じがたいほど多く(岡田、2004年)、その中でも、脚気がその原因の第2位を占めていたというのです(岡田、2000年、261ページ)。第二次世界大戦終結後まもなく生まれた私たちの世代は、小学校時代に、脚気という言葉をずいぶん聞かされ、実際にも膝蓋腱反射の検査を時おり受けていましたが、それほど深刻な病気だったことはわかりませんでした。

脚気は、陸軍兵士の間でも多発しました。陸軍軍医総監であった森林太郎(鴎外)は、海軍で米食を麦食にしたところ、脚気の患者が激減したことを示すデータを無視し、その後も多数の死亡者を出したことで、表立ったものではなかったものの批判されました(板倉、1989年)。周知のように、脚気は、現在ではビタミンB1の欠乏によって起こる疾患とされています(たとえば、松田、2006年;Bartholomew, 1989, p. 79; Bay, 2008 参照)。

しかしながら、わが国の神経内科の創立者とも言うべき三浦謹之助は、緒方洪庵の曾孫に当たる、東京大学医学部教授・緒方富雄らとの対談の中で、脚気にまつわる観察事実について次のように述べています。これは、青森へ地方病の調査に赴く途上の出来事だそうです。

三浦 助手を一人連れて行きました。その助手が脚気でして、それで転地というものがどれだけの関係があるかと思つて東京を出る時に知覚の具合、浮腫の具合なんど見て、汽車に乗つて行つた。すると、途中から良くなるのですね。奇態なものですね。

緒方 まだ食べものは、変わらないのにですか。

三浦 そうです。汽車に乗つて東京を離れただけです。脈の具合でも知覚でもね。あれは面白いもんですな。

緒方 そうしたことを度々御経験になりましたか。

三浦 いえ。その後数多くの人ではやつてみません。それをやつてみるといいのですけれども……。しかし患者に聞くとそう云いますね。転地するともうその途中から良くなる。だからビタミンだけでは説明できない。(三浦他、1964年、139ページ)

その裏づけとなる論文を組織的に探すことはまだしていませんが、呉秀三の海外での業績を調べている時に、たまたま行き当たったのが Beri-beri a "place" disease, not a food disease という論文でした。そこで、 Internet Archive に、脚気をテーマにした文献が収録されているのではないかと思って検索してみました。すると、1913年にアメリカで出版された Beriberi という単行本があることがわかりました。

この本の pdf ファイルをダウンロードし、日本の文献がどのくらい引用されているかを見ていたら、たまたまそこに A.S. Ashmead という名前があったのです。しかも、脚気の論文をたくさん書いています。そうすると、この人はわが国に関係の深い医師なのではないかと思い当たり、この Internet Archive で Ashmead の著書を調べてみました。その結果、Albert S. Ashmead という名前であることが判明するとともに、ハンセン病についての著書が2点見つかりました。そのうちの1点 Suppression and Prevention of Leprosy を見ると、わが国に関する記述がたくさんあり、Conditions of leprosy in Japan という章もその中に設けられていました。

またアシュミードは、1850年に生まれて1910年に亡くなっていることもわかりました。そうすると、1873年(明治6年)に Dr. J.J. Mayeda を第27回総会の席で紹介した時には、まだ22、3歳だったことになります。

アシュミードは、予防医学に造詣が深いらしく、北里柴三郎と交流のあるらしいこともわかりました。それどころか、ニューヨーク州立大学医学部のゴードン・メストラーの5編の連載論文 A galaxy of old japanese medical books with miscellaneous notes on early medicine in Japan の第5集には、西洋人による日本の医学史に関する著作の著者として、ヒステリーの歴史 Hysteria: The History of a Disease (University of Chicago, 1965)の著者として知られるイルザ・ヴェイトらと並んで、アシュミードの名前があげられているのです。

そこで、Google.com で Albert S. Ashmead を検索すると、1897年にベルリンで開催された第1回国際ハンセン病学会の記事が見つかり、そこに肖像写真とともに、日本に3年滞在したことがあると書かれていました。

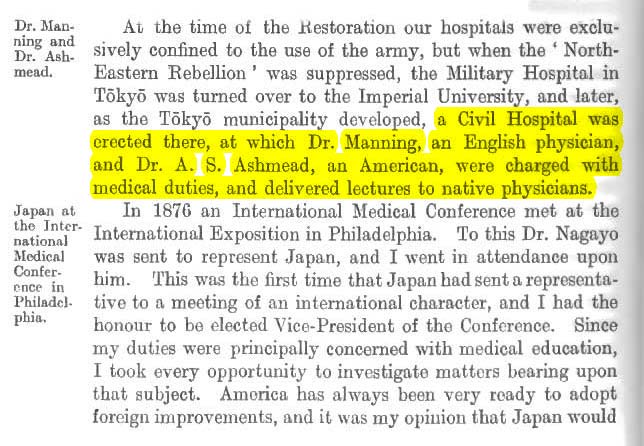

それなら、もしかすると大隈重信監修の開国五十年史(2巻本)にも名前が出ているのではないかいうことに、ようやく思い当たりました。そこで調べてみると、案の定、第二巻に収録されている三宅秀の Medicine and hygiene in Japan, and their indebtedness to England and America という章に、それまでは軍隊中心であったのが、一般国民向けの病院が東京に設立され、イギリスのマニング医師と、アメリカの A. S. アシュミード医師がその病院の専従で治療に当たり、わが国の医師たちに講義をしていたことが書かれていました[註1]。問題はその時期ですが、東京の陸軍病院が帝国大学に引き継がれてからとあるので、その記述が正しければ、1886年(明治19年)3月に帝国大学令が公布された後のことでなければなりません。そうすると J.J. Mayeda をアメリカ医学心理学会総会で紹介したのは、アシュミードが来日するよりも前ということになります。

ところが、そうではないことが判明したのです。それは、The College of Physicians of Philadelphia に、 Albert S. Ashmead の資料が保存されており、そのサイトに Ashmead の略歴が紹介されていたおかげでした。それによれば、アシュミードは、1869年にペンシルヴァニア大学医学部を卒業して医師になると、2年ほど大学に残って勉学を続けた後、1871年から73年まで、フィラデルフィア市内で開業していたそうです。そして、なぜか1873年にワシントンに呼ばれて、日本の皇室の親王(Prince Adzumo, brother of the Emperor of Japan)の付添医師を命じられるのです。Dr. J.J. Mayeda をアメリカ医学心理学会総会で紹介したのは1873年5月27日ですから、この出来事はその前後ということになります。そうすると、この前田という人物は、この親王の随員であった可能性が考えられそうです。この頃に、日本からアメリカへの留学はかなり制限されていたからです。ちなみに、アシュミードはこの年に結婚しています。アシュミードにとっては公私ともに大きな変化のあった年ということになります。

1873年にアシュミードは、東京府病院の外国医学部長に就任し、同時に東京慈善病院医学校(神田和泉町にあった慈善病院と東京医学校のこと)の上級学生の教師にもなります。もしかすると、この皇族の帰国に随行して日本まで来たということなのかもしれません。3年間の滞在を終え、1876年に帰国した後は、カンザス州の街で開業していましたが、1882年にはニューヨークに転居し、そこで再び開業します。それから、第一の関心事であったハンセン病の研究を開始し、国際ハンセン病会議の開催を提唱し(Ashmead, 1896)、1897年に第1回がベルリンで開催されるのです。アシュミードは、ハンセン病の伝染病説を固く信奉する、厳格な隔離論者だったそうです。

その一方で、梅毒や精神病やペラグラ、あるいは脚気のようなアジアの疾患にも興味をもち、病気の原因に強い関心を寄せる人類学者でもあったのです。また、1890年代には、コロンブス到達以前のペルーにハンセン病が既に存在していたかどうかをめぐって、ドイツの有名な病理学者、ルドルフ・ウィルヒョーと論争したこともあったそうです。

アシュミードが日本の皇族の付添医師を命じられた理由は不明ですが、この皇族は誰なのでしょうか。明治天皇の兄弟と書かれていますが、明治天皇には実の兄弟はいないようです。明治天皇の父親は孝明天皇で、その養子の中に、華頂宮博経(かちょうのみや ひろつね)親王がいます。アシュミードとほぼ同じ1851年生まれで、19歳の1870年(明治3年)6月から、海軍について学ぶためにアメリカに留学しています。皇族で最初の海外留学者で、留学中に病気になったということです。そうすると、医師が必要になったはずです。とはいえ、この親王の場合、Prince Adzumo と呼ばれていたかどうかわかりませんし、ウィキペディアの記事によれば、1872年(明治5年)8月に病気のため帰国しているのです。したがって、華頂宮は、アシュミードがその皇族の付添医師を命じられるよりも前に帰国していることになります。

華頂宮は、1876年(明治9年)5月に海軍少将に任官していますが、まもなく亡くなっています。病気が続いていたということなのでしょう。そして、この年にアシュミードが本国に帰国しているわけです。三浦謹之助も、東京帝国大学内科教授を務めながら、明治・大正天皇の診察もしていました(三浦、1996年、121-128ページ)。ですから、仮に皇族の診察を時おりしていたとしても、別の仕事に就くことも可能だったということです。そうすると残る問題は、1873年5月末以降に、アメリカで皇族の付添医になっているのに対して、華頂宮は、その数ヵ月前に当たる72年8月に日本に帰国しているというウィキペディアの記事です。この点は、この皇族を華頂宮とする仮説の最大の反証になってしまいます。しかし、華頂宮が初めて海外留学した皇族ということになると、Prince Adzumo である可能性が最も高くなります。そうすると、問題は、華頂宮博経が1872年8月に帰国したという記事は正しいのかどうか、華頂宮博経は Prince Adzumo と呼ばれていたかどうかという2点に絞られます。

そこで、華頂宮博経について、インターネットで調べてみました。すると、まず同じ船で同じ学校に留学した日本人が何人かいたことが判明しました。そのうちのひとりである、明治初期アメリカ留学した高須藩士(山田鉄治)を紹介したウェブページに、何と、「東隆彦(華頂宮博経)」という名前が出ているのです。まさしく、求めていた情報そのものです。それなら、アシュミードが付添医師となった皇族は、まさに華頂宮博経であることになります。

そうすると、1872年8月に帰国したというウィキペディアの記事は疑わしくなってきます。実際に、華頂宮の随従として留学した江木高遠(たかとお。別名=高戸賞士[しょうじ])の略歴を記したウェブページによれば、1873年8月に「華頂宮の病気のため〔[中略]相伴って」帰国したと書かれています。また、その後に調べた外務省外交史料館に保存されている海外旅券勘合簿である「本官勘合帳 外國官一号」を紹介したウェッブ記事により、そのことが正式に確認されました。ウィキペディアの記事は、華頂宮の帰国を1年早めてしまっていたことになります。また、「明治初期アメリカ留学した高須藩士」には、拓殖大学外国語学部の塩崎智が、「幕末維新在ブルックリン(NY州)日本人留学生関連資料集成及び考察」という一連の論文を書いていることも記されていました。

現地に赴いて調査した塩崎智の論文[註2]は、3部からなっていますが、その最初の論文によると、華頂宮一行が留学した先は、ブルックリンのどの学校か、しばらく不明であったのが、以下のようなふしぎな経過でそれが明らかになったのだそうです(塩崎、2007年a、122-123ページ)。なお、東隆彦は、華頂宮博経の別名で、ローマ字綴りでは Azuma Takahiko となっています。日本人の母音は、英米人には、口を閉じたまま発音されているように聞こえる(塩崎、2007年b、138-139ページ)そうで、Prince Adzumo は、Azuma を聞こえたままにローマ字で表記したものなのでしょう。それはむしろ、活字を通じて華頂宮博経の存在を知ったのではなく、アシュミードが直接に名前を耳で聞く立場にいたことの裏づけになるのかもしれません。

華頂宮の留学から30年以上が経過した 1904年、日露戦争中に親善使節としてアメリカに派遣された伏見宮貞愛(さだなる)がニューヨークを表敬訪問した際、Brooklyn Polytechnic Institute (BPI) で長年校長を務めていた David H. Cochran が面会を求めてきた。かつての教え子たちのことを知りたい一心で、同じ皇族なら事情を知っているのではないかと考えたためであった。そして、その Cochran が持参した写真に、弟の華頂宮が写っていたというのである。それによって、華頂宮一行の留学先が初めて判明した。この学校は、現在の Polytechnic University で、一緒に留学していた6名の中には、華頂宮の通訳や世話係を務めた柳本直太郎[註3]もいた。

しかしながら、その一行の中にも、その後にこの学校に留学した学生の中にも、前田という人物はいないことが判明しました。いずれにせよ、アシュミードが付添った皇族は、華頂宮博経にまちがいなさそうです。そこで、例によって英語版の google.com を使い、ashmead と "prince azuma" のふたつのキーワードで検索してみました。すると、驚いたことに、英語版で検索したにもかかわらず、日本語の3サイトしか表示されず、しかも一番上が、ウィキペディアの「アシュミード」だったのです。これまた意外なことに、アメリカ人についての記事であるにもかかわらず、Wikipedia には、この項目は英語版にも他の言語でも存在しないのでした。そのようなこともあるのです。そして、そこには次のように記されていました。

アルバート・シドニー・アシュミード・ジュニアは1850年4月4日、フィラデルフィアのアングロサクソンの家系に生まれた。1869年にペンシルベニア大学で医師資格を得て、ジェファーソン大学医科大学大学院に進んだ。1871年から71年にかけて開業していたが、1873年にワシントンによばれ、アナポリス海軍兵学校に留学していた Prince Azuma(華頂宮博経親王と推定さる)の治療にあたった。その後来日、1874年5月2日に開院した東京府病院で医科教師となった。1875年9月21日依願退職している。1876年まで日本に滞在、その後帰国しカンザス州、1882年にはニューヨーク州で開業。本格的なハンセン病研究を開始した。(「アシュミード」ウィキペディア日本版)

アシュミードが東京府病院を 1875年9月21日に依願退職したという、それまで突き止められていなかったことまで記されています。そればかりか、1891年から1902年までに発表された、アシュミードの論文が23件も掲載されています。この記事の執筆者は、アシュミードのハンセン病研究のことを中心に書いていることと、Prince Azuma と表記していることから、私がアクセスした以外の情報原に接していることがわかります。最初からこのサイトを見ていれば、ほとんどのことがわかっていたはずですが、このように少々回り道をしたおかげで、この一連の事実が別の方向からの裏づけを得ることができたと考えることもできるでしょう。しかしながら、ワシントンから離れたところにいた、まだ若いアシュミードが、なぜ華頂宮の付添医師になったのか、そのことと J.J. Mayeda は何か関係があるのか、J.J. Mayeda は前田家に近い人物なのか、アシュミードはなぜ日本に来て、東京府病院の医師になったのか、その間、華頂宮の付添医師を続けていたのか、東京府病院の依願退職は華頂宮の病気と何か関係があるのか、などについては依然として不明です。また、最終目的である、J.J. Mayeda がどのような人物なのかという謎についても、やはり全くわからないままです。しかし、アシュミードについて、ここまで明らかになれば、J.J. Mayeda の謎に迫りやすくなったのは確かなように思います。

[註2]ウィキペディアの記事によれば、柳本は、帰国後に東京外国語学校の学長に就任し、その後に名古屋市長になったそうです。名古屋市長はまちがいないようですが、東京外国語学校の学長については、同じウィキペディアの東京外国語学校の記事では確認できません。ただ、『慶応義塾百年史 付録』(慶応義塾、1969年)「明治二十三年以前における慶応義塾出身教職員の分布状況」の「東京外国語学校」欄に「明治7年 副校長」と明記されている(163ページ)ので、副校長になったのはまちがいないでしょう。しかしながら、校長とは書かれていません。

[註3]この3編の論文は、いずれも、CiNii のサイトから、会員であれば無料でダウンロードできます。なお、最初と2番目の論文は、1871年3月15日付で Brookly Daily Eagle 紙に掲載された記事 Our Japanese Students をもとに書かれていますが、この記事の pdf 版は fultonhistory.com のウェブサイトからダウンロードすることができます。