サイトマップ

サイトマップ

わが国精神医学史上の若干の再発見――補遺2

わが国精神医学史上の若干の再発見――補遺2

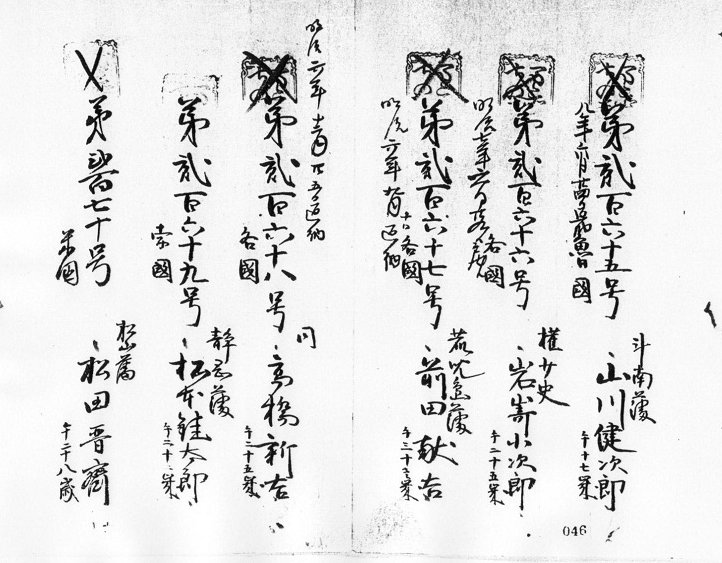

次に示すのは、「小野一雄のルーツ」に掲載されている旅券勘合簿の写しから、華頂宮一行が主として登録されている部分を抜き出したものです。塩崎智(2007年)の論文には、華頂宮の一行として、江木高遠(高戸賞士)、五十川基(いかがわ もとい)、藤森主一郎、柳本直太郎の4人が列挙されていますが、そのうちの3人までが勘合簿の、同じ見開きページに収められているのがわかります。

図1 華頂宮一行の海外旅券勘合簿。小野一雄のルーツより引用。華頂宮の次の旅券番号145番は、“東隆彦家来”の井上清夫(33歳、同年11月8日に横浜帰港、14日に旅券返上)、146番は、やはり“家来”の藤森主一郎(27歳、皇室従者)です。ちなみに、五十川基のひとつ前の旅券は、フランスに留学する22歳の元山口藩士、桂太郎に発行されています。

|

そこで、とりあえず、小野一雄のサイトにまとめられている資料から Mayeda という発音の名前を拾いあげることにします。J.J. Mayeda が1873年(明治6年)5月までにアメリカに渡っているためには、それ以前に出国した者でなければなりません。そうすると、次の人たちがその候補になります。

鹿児島藩の前田十郎左衛門は、海軍操練所の生徒でしたが、1870年4月に英国留学を命じられました。海軍術の訓練を受けるため、英国の軍艦に乗り組んで横浜を出港し、バンクーバーから南米最南端を経て、同年10月にブラジルのバイア(現、サルヴァドール)に到着し、そこで停泊中に、あろうことか士官室内で割腹自殺を遂げているそうです(佐光、2007年)。したがって、前田十郎左衛門も目指す人物ではないことになります。

次の前田壮馬は、富田仁編『海を越えた日本人名事典』(2005年、日外アソシエーツ刊)によれば、荘馬が本名のようです。陸軍兵学寮でフランス人教師に師事し、1870年(明治3年)に兵部省からフランスへの留学を命じられた兵学寮の仲間のひとりで、マルセイユに到着してまもなく亡くなっているそうです。

前田献吉(正穀=せいこく)は、1835年に生まれた、前田弘庵の15歳上の兄で、弘庵、高橋新吉とともに通称『薩摩辞書』という大冊の海賊版的英和辞典をひそかに編纂し、1869年(明治2年)に出版しています。上海で印刷されたものだそうですが、わが国で初めての活版印刷によるものでした。この『薩摩辞書』は、当時まだ長崎にいた宣教師、フルベッキの協力を得て、見出し語にカタカナで発音を付記したそうです。当時は必然的に需要が大きかったため、その辞書は爆発的に売れました。献吉は、その利益などをもとにして、高橋新吉とともに、1870年からアメリカに留学しているようです。帰国後は、海軍医務局長や釜山総領事、駒場農学校(東京大学農学部の前身)校長を務めています。

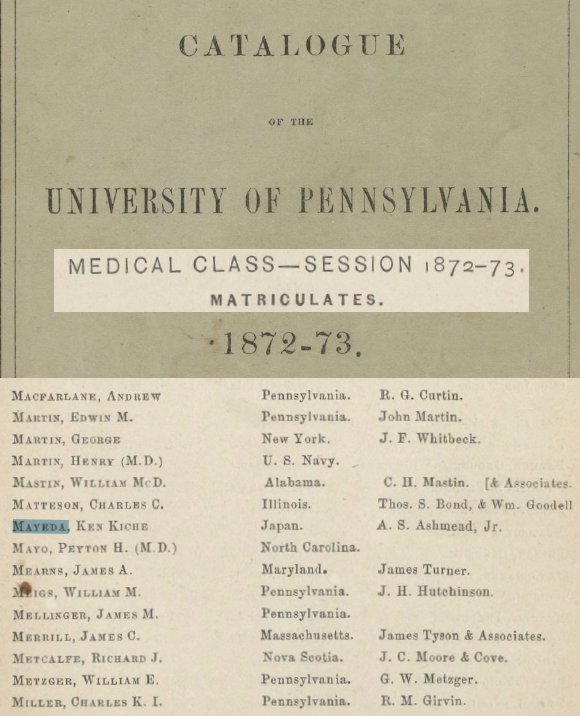

図2 前田献吉らの海外旅券勘合簿。小野一雄のルーツより引用。一緒に渡米した高橋新吉の名がその左に見える。右端には、アメリカのエール大学に留学するより前に、斗南藩からロシアに留学した、弱冠17歳の山川健次郎の名前がある。

|

前田利同、利嗣のふたりは、何よりも華族なので、やはりこの対象になりません。ふたりは、英国(とフランス)へ留学するため、岩倉具視が率いた岩倉使節団の団員に加わっていました。1868年2月に政府の求めによって上京していたフルベッキの発案(田中、2002年、24ページ)により、国の命運をかけて政府が派遣したこの大使節団は、1871年(明治4年)12月に横浜を出港し、サンフランシスコからアメリカ大陸を横断して首都ワシントンを訪問しています。アメリカには8ヵ月もの長きにわたって滞在したそうです。ちなみに、アシュミードが J.J. Mayeda をアメリカ医学心理学会総会で紹介した1873年5月27日には、同使節団はイタリアのベネチアのあたりにいて、次の訪問先がウィーンでした。

先の『海を越えた日本人名事典』には、以上の他に、前田留吉、前田孝階(こうかい)、前田正格(まさただ)の名前があげられています。そのうち、1840年(天保11年)に生まれた前田留吉は、1874年(明治7年)になってからアメリカの牛乳業界を視察しているそうですし、1858年に生まれた前田孝階は、1886年(明治19年)に、しかもヨーロッパへ留学しているそうです。また、生没年不詳の前田正格は、1867年にフランスに渡ったまま、消息が途絶えているそうです。石附実著『近代日本の海外留学史』(1992年、中公文庫)巻末所載の「明治第一期(元―七年)の海外留学者」のリストにも、それ以上の名前は出ていません。したがって、いずれも目指す J.J. Mayeda とは別人ということになります。

一方、華頂宮が病気に倒れたあたりについての事情については、アジア歴史資料センターのウェブサイトで公開されている、「華頂宮故三品慱経親王御履歴」に簡潔に記されています。次の通りです。なお、〔 〕内は引用にあたっての付記です。また、句読点が原文にはありませんので、多少なりとも読みやすくするために、文章の区切りにアキを入れました。

明治六年五月廾七日

課学の余運動中俄然発病吐血ス

親王直ニ和聖頓〔わしんとん〕府ニ赴キ名医ヲ招致シ治療ヲ加フ 荏苒〔じんぜん=徐々に〕快癒ス 依テ今休暇中ナリト雖モ良師ヲ求メ学課ニ就カント欲ス 医来リ診断スルニ今縦令〔たとい〕癒ユルト雖モ再発肺部ニ及フノ憂アリ 依テ今回本国ニ帰リ生郷ノ空気ニ逍遥シ以テ療養スルニ如カズト云フモ親王慨然トシテ曰ク 吾レ業未タ成ラスシテ今空シク帰朝スル何ノ面目アリテ人ニ見〔まみ〕エンヤ 且国家ノ為メ立志海外ニ遊学シ縦令今不幸病を以テ此国ニ尸〔かばね〕ヲ埋ムルモ敢テ悔ナシト断乎トシテ帰朝ヲ肯セズ 爰〔ここ〕ニ於テ医士并〔ならびに〕左右反復帰朝セラレン事ヲ勧ム 遂ニ帰朝ノ事一決アリテ直ニ上途ス(アジア歴史資料センター Ref.C11081192000、「華頂宮故三品博經親王御履歴」[防衛省防衛研究所])

当時は、若者の間では結核が、治療法のない死病だったわけです。文中の「名医」と次の「医」とは別人のようですが、この「医」が、おそらくアシュミードのことなのでしょう。

ここで問題は、「明治6年9月 華頂宮に随行して帰国」という記述の原典です。いずれにせよ、この情報がどこかに存在していることになります。ウェッブサイトの作者に問い合わせれば簡単ですが、できる限り自力でそれを探り当てることにして、さらに前田献吉について検索を続けました。その結果、前田献吉は、薩摩辞書編集の実績を通じて、政府首脳らに高く評価されていたこともわかりました。

次に、科学文献データベースである J-STAGE に前田献吉について書かれた論文が掲載されていないかと思い、このサイトを前田献吉で検索してみました。すると、「海軍々医寮御雇医師 W. ANDERSON」「鑛山巡回記」「農學校改革」「黄遵憲「朝鮮策略」異本校合」「一八八○年代の朝鮮をめぐる日露関係」という5編の論文が見つかりました。しかしながら、そのいずれにも前田献吉の名前は出てくるものの、既に、海軍々医寮六等出仕、釜山総領事、農林学校長になってから後の献吉について書かれたものでした。海軍々医寮六等出仕は、帰国まもない頃に就いた役職のようですが、帰国前後の献吉について書かれたものはありませんでした。

次に、「海外旅券勘合簿」のように、公式の文書として外務省かどこかに残されているのではないかと見当をつけて、まず、国会図書館の近代デジタルライブラリーで調べてみました。華頂宮で検索すると、15項目が表示されましたが、写真集のようなものが中心で、その中に目指すものはありません。また、国会図書館に所蔵されている資料の中にもないようです。次は、国立公文書館のデジタルアーカイブです。華頂宮で検索するとたくさんの項目が表示されました。それを「前田献吉」というキーワードで絞り込むと、2項目が表示され、そのふたつともが、まさに探し求めていた文書でした。

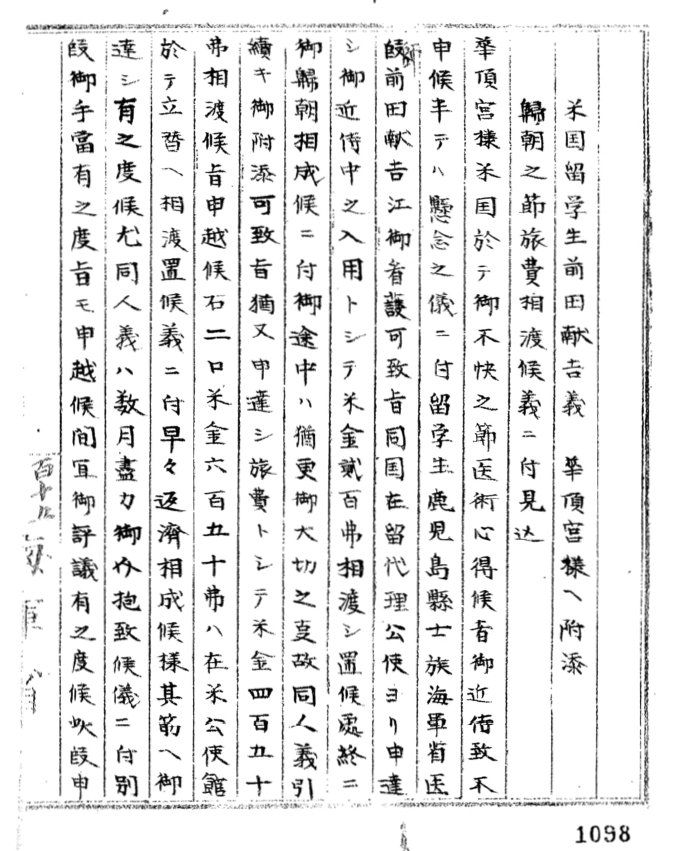

図3 前田献吉、華頂宮に随行して帰朝に関する公文書。国立公文書館のデジタルアーカイブより。

|

しかしながら、このウェッブサイトでは、この文書を直接に見ることはできないようです。いろいろ調べたあげく、ようやくわかったのは、この国立公文書館のアジア歴史資料センターのサイトからその文書の pdf が入手できるということでした。そこで検索してみると、驚いたことに、このサイトには、前田献吉が華頂宮に随行して帰国することについて、外務省と海軍省の間で交わされた文書が7通も保存されているのでした。その中には、外務卿副島種臣が、太政大臣三條実美に宛てた文書まであります。皇族が関係しているわけですから当然なのかもしれませんが、太政大臣まで関与しているとは考えつきもしませんでした。

これらの文書で、前田献吉が華頂宮に随行して帰朝したことが明らかになりました。前項のわが国精神医学史上の若干の再発見――補遺でふれておいた江木高遠のみではなかったのです。しかしながら、江木高遠と献吉以外に、華頂宮の帰朝に随行した者があったかどうかについては、これまで調べた範囲ではわかりませんでした[註2]。

これで、Alfred S. Ashmead が1873年(明治6年)5月27日に、ボルチモアのユートー・ハウスで開催された第27回アメリカ医学心理学会 American Medico-Psychological Association 総会で(午後3時に再開された午後の部の冒頭で)、司法精神医学の確立者のひとりとして有名な、フィラデルフィアの精神科医、アイザック・レイ Isaac Ray(Weiss, 2007)に紹介された J.J. Mayeda は、前田献吉にまちがいないことが判明しました。なぜ本名を使わなかったのかはわかりません[註3]が、アメリカの精神科病院の幹部たちの前で、前田献吉は、心の病気とその治療法を特に研究していると自己紹介します。それを受けて、レイは、次のように述べるのです。

私の友人であり隣人でもあるアシュミード先生が、ここに一緒に来ておられます。アシュミード先生は、前田先生のご研究を指導しておられます。失礼ながら私は、このおふた方に対して、本学会が心から歓迎の意を表するはずだと申しあげておきました。もうひとつ申しあげるなら、このたびのことは、かの心ひかれる国に精神病院が導入されるための第一歩となる可能性が、思うに十分あることは、私どもにとって、また私どものこうした研究にとって、とりわけ興味深いことであるのはまちがいないと言わざるをえないのであります。(Anonymous, 1873, p. 182)

この中で、レイ医師は、アシュミードが前田献吉の指導をしていると述べています。しかしながら、具体的にどのような関係なのかが、ことここに至っても判然としませんでした。そこで、さらにウェブサイトの検索を続けてみたところ、この疑問を解消してくれる、「木戸とゆかいな仲間たち/幕末明治の留学生」というブログと、「余光を追って」というウェブサイトが見つかりました。

それらの中に、岩倉使節団がフィラデルフィアを訪れた時、前田献吉はペンシルバニア大学医学部に在籍していたこと、前田と高橋新吉(あるいはどちらか)が、Ashmead 邸に下宿していたことが記されていました。Ashmead 邸は、今でもそのまま残っているらしいことがわかりました[註4]が、この2点については原典を突き止めることができなかったので、「余光を追って」の作者である「卯月かいな」さんに問い合わせることにしました。

その返信には、(1)前田献吉のペンシルバニア大学在籍については、1872-73年度の学籍名簿に掲載されており、その指導医師が Alfred S. Ashmead であったこと、(2)前田献吉と高橋新吉の当時の住所は、『五代友厚伝記資料』に掲載された手紙に残されていること[註5]などが記されていました。そこで、まずペンシルバニア大学の学籍簿をダウンロードして調べました。念のため、1854-55年度のものから、1875-76年度のものまでの、22年分に当たってみました。その結果、前田献吉(Mayeda, Ken Kiche)は確かに、1872年9月に医学部に入学した361名中のひとりであり、その時の指導医師がアルバート・アシュミードであることが確認できました。まさしく卯月かいなさんのおかげです。また、前田は、医学部に限らず、ペンシルバニア大学に入学したわが国で初めての学生であることも判明しました[註6]。

図4 前田献吉がペンシルバニア大学医学部に入学し、その指導医師が A.S. Ashmead であったことを示す学籍簿。ただし、この図は、私が表紙と本文とを合成したもので、この通りのページがあるわけではありません。

|

アシュミードが、心の病気に関心を抱いたらしい前田を第27回アメリカ医学心理学会総会で紹介した理由は、これではっきりしました。しかしながら、まだわからないことはたくさんあります。前田からすれば、誰か医師を紹介してほしいと頼まれれば、すでに開業している恩師たるアシュミードを呼ぶことになるのでしょうが、華頂宮の結核発病に際して、前田に白羽の矢が立ったのはなぜなのでしょうか。すぐに飛んできてくれるとは限らない“名医”の他に、ふだんそばにいてくれる付添医師が必要なのはわかるとしても、前田が引っ張り出されたのはなぜなのかということです。この点については、外務卿副島種臣が、太政大臣三條実美に宛てた明治六年(1873年)八月二十五日付の公文書(アジア歴史資料センター Ref.C09111509200)に記されている経過がヒントになりそうです。

図5 前田献吉が華頂宮に随行して帰朝した際の費用の弁済に関する公文書で、明治六年八月二十五日付で、外務卿副島種臣から、太政大臣三條実美に宛てて出されたものです。アジア歴史資料センター Ref.C09111509200、「甲2套大日記 外務省回答 前田献吉華頂宮へ随行米国入費償却方」(防衛省防衛研究所) |

これは、前田献吉が華頂宮に随行して帰朝した際の費用の弁済に関する公文書なのですが、随行するに至った理由の一端が記されています。「華頂宮御方米国於テ御不快之節医術心得候者御近侍致シ不申候テハ懸念に付同人ヘ御看護可致旨同國在留代理公使ヨリ申達候処終ニ御帰朝相成候ニ付御途中ハ尚更御大切之事故引続キ御付添ヘ可致旨尚又代理公使ヨリ申達シ候〔後略〕」とあります。つまり、当時の代理公使が、医術の心得のある前田献吉を指名したというのです[註7]。アメリカの代理公使は、森有礼が務めていましたが、1873年2月に辞任しているので、この時点では第2代の矢野二郎[註8]ということになります。矢野は、森の推挽を受けて外務省に入っていたので、前田を推薦したのは、森の指示によるものだったのかもしれません。弟の弘安(正名)は大久保利通の姪と結婚していることもあって、森は前田を知っていたはずなのです。実際に大久保は、まさに華頂宮の発病前日に当たる 1873年6月20日と、華頂宮が帰朝を決意する前の 8月2日 に、高橋新吉と前田献吉に宛てて書簡を出しています(『大久保利通文書第四』)。また、8月15日付で高橋新吉に宛てた書簡で、大久保は、前田献吉が大久保の2児の監督をしていたことにふれています(大久保、1928/1968年、527-528ページ)。

最後に、アルバート・アシュミードは、華頂宮の帰朝に随行して来日したのかどうか、その後も顧問医を務めていたのかどうか、東京府病院の管理職に就任できた(東京大学医学部の前身である東京医学校と東京府病院は1874年5月に創設されているので、おそらくそれに関与している)のはなぜなのかという問題について、可能な範囲で検討しておきます。1898年に出版されたアメリカの著名医師名鑑によれば、アシュミードの経歴は次のようになっています。

アシュミード医師は、1869年にペンシルバニア大学を卒業後、1873年に日本に行き、東京〔府〕病院の部長 Director となり、そこで4万例の患者を治療した。1874年には、台湾出兵に際して、日本軍のほとんどの治療を担当した。日本兵は、悪性のマラリア熱に罹ったのである。アシュミード医師は、天皇の弟である東親王〔Prince Adzuma〕の私的な顧問医であった。日本に帰国する前にワシントンにいた時から、東親王の治療をしていたのである。また、東京のアメリカ公使館の医師も兼任していた。(Stone, 1898, p. 709)

こうした経験が、アシュミードのその後の活動の原点になっているようです。ここには、他の伝記には見られない記述がいくつかあります。それは、日本にいる間に、華頂宮の「私的な顧問医」を務めていたという部分と、台湾出兵に従軍したという部分、アメリカ公使館の医師を兼任していたという部分です。この略歴は、Prince Azuma ではなく Prince Adzuma という綴りを使っていることからしても、おそらく本人が書いたか手を入れたかしたものでしょう。1850年生まれですから、当時は二十代前半の若者にすぎなかったアシュミードが、わが国でこれほど重用されたのは、やはり華頂宮の付添医師を務めたという功績によるところが大きかったのではないでしょうか。それはまた、前田献吉が入学した大学で、たまたま前田の指導医師になったおかげでもあったわけです。

さらには、前田が、アメリカに留学する前に薩摩藩の医生であったことも、石井研堂著『明治事物起源』の「明治初期の英和辞書類」の記述を通じて知られていましたし、フィラデルフィア大学医学部に在籍していたことも、「木戸とゆかいな仲間たち/幕末明治の留学生」や「余光を追って」というブログやウェブサイトの著者たちによって既に突き止められていました。したがって、今回、再発見されたことがあるとすれば、前田献吉が、フィラデルフィア大学医学部に在籍していた時、なぜか心の病に関心を持ち、指導医師であったアルバート・アシュミードを介して、第27回アメリカ医学心理学会総会に出席し、大勢の専門家の前で紹介されたという事実くらいのものでしょう。

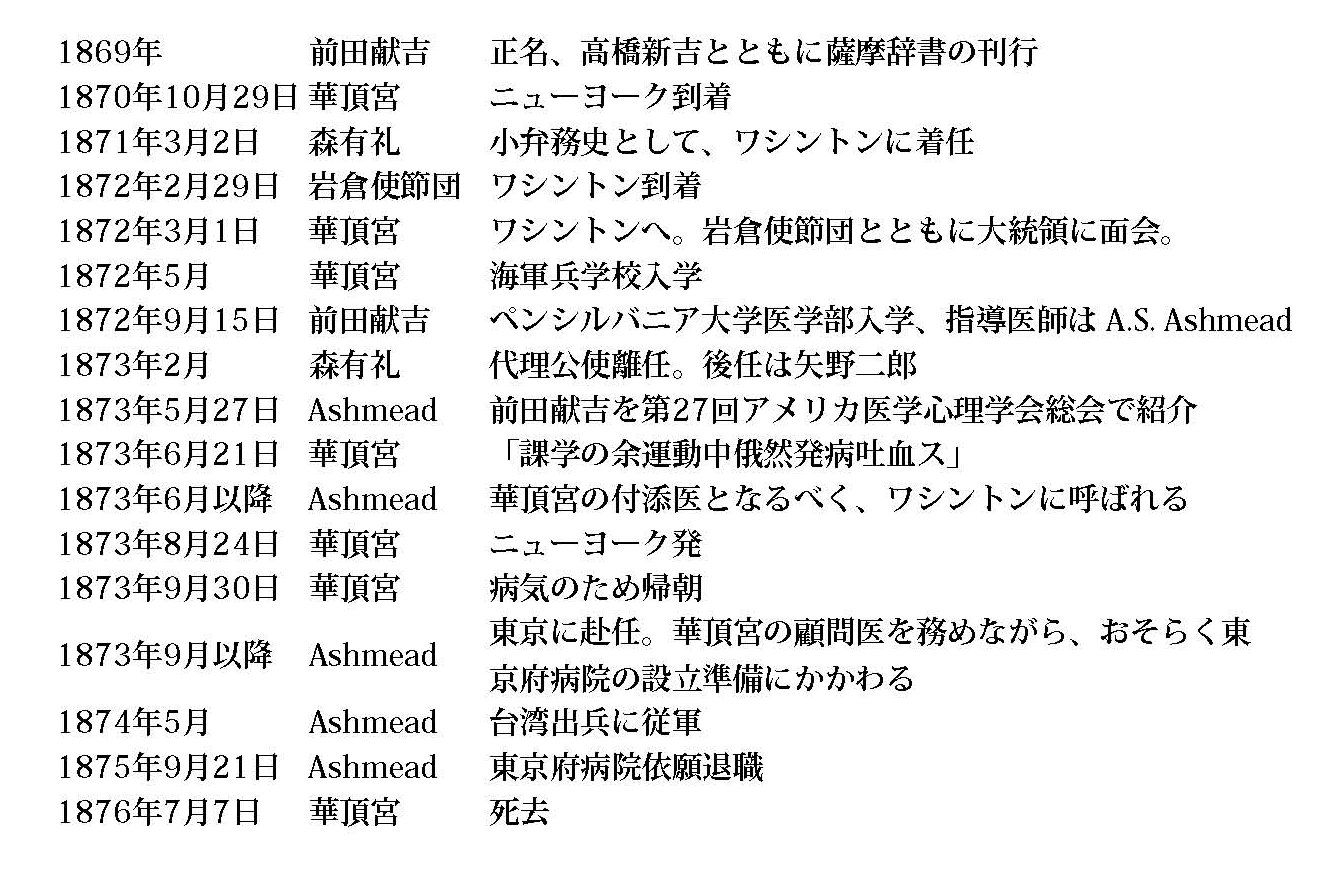

図6 前田献吉、Albert Ashmead、華頂宮を中心にした年譜。 |

とはいえ、もし華頂宮が肺結核を発病し、学業を中断して帰国するような事態にならなければ、あるいは、前田献吉が華頂宮に随行帰国することがなければ、それなりの覚悟をもって私費留学していた献吉[註9]は、そのまま医学部を卒業して、わが国で最初の精神科医になっていたのかもしれないわけです。東京大学医学部精神科の初代教授である榊俶は、1880年(明治13年)に東京大学医学部を卒業し、ドイツ留学を経て、1886年11月に帝国大学医科大学教授に就任しているので、順調に行けば、献吉のほうが 数年ほど早く精神科医になっていたはずなのです。そして、現実に海軍医務局長になっているわけですから、帰国後に、東京医学校、さらにはその後身たる東京大学医学部の初代精神病学教授になっていたかもしれないのです。

そのような展開になっていたとすれば、その後の留学生も、ドイツやオーストリアではなく、アメリカの医学部を目指したでしょうから、わが国の精神医学は、エミール・クレペリンを代表とする、ドイツ流の記述的器質精神医学一辺倒ではなく、その後の力動的精神医学を含めて、それとは少々違う道を歩んでいたことでしょう。歴史に「もしも」はないことは承知していますが、そうした空想を発展させるのはおもしろいものです。

しかしながら、翻って現在の実情に目をやると、そのアメリカ医学心理学会の後身たるアメリカ精神医学会は、その後に大きく変わってしまっています。その象徴が、同学会が策定した DSM(現行のバージョンは IV-R)という、専門知識をあまり必要としない診断マニュアルです。このマニュアルに、わが国を含め、世界中が席巻されてしまっているわけです。アドルフ・マイヤーなどの先人たちの業績は、どうなってしまったのでしょうか。PTSD概念が DSM-III に導入される際に、その一翼を担ったナンシー・アンドリーセンが、DSM-III の登場以降、過去の偉大な精神病理学者に学ばなくなったアメリカの精神医学は衰退し、“現象学の死”と呼ぶべき深刻な状態に陥っていることを指摘する(Andreasen, 2007)ほどの状況になり下がっているのです。これは、歴史の皮肉と言うべきなのかもしれません。

[註2]ただし、元盛岡藩の藤森主一郎と荻原勇馬も随行帰国したという記事が、盛岡藩に残された記録に基づく「近世こもんじょ館」というウェブサイトにあります。それによると、1870年(明治3年)に華頂宮のアメリカ留学に際して、荻原勇馬、南部英麿、奈良真志、藤森主一郎らが随行したのだそうです。それは、華頂宮妃・郁子が南部利剛の長女であったことから、華頂宮の留学費用が南部家から提供されていたことに関係があるようです。

ところで、「政府は、〔明治〕四年〔1871年〕一月に、皇族、華族の海外留学はすべて官費として扱う処置をとっており(『太政官日記』明治四年、第五号)、経費の面からの助成を行なっていた」(石附、1992年、199ページ)のですが、華頂宮が出発したのは、あいにく、その前年の明治3年でした。華頂宮は、「一個ノ書生として」(同書、198ページ)覚悟のうえで留学したのです。東隆彦という一般名を名乗ったのも、その覚悟の表明ということなのかもしれません。

[註3]Kenkichi がアメリカ人に発音しにくいとしても、Ken Mayeda と名乗ればすむはずです。一方、岩倉使節団の一部がフィラデルフィアを訪問した際の詳細な記録によれば、前田献吉は K.K. Mayeda という表記で登場します。これは、本人が記名帳に自署した文字をそのまま使ったものだそうです(Anonymous, 1872, p. 18)。後出のペンシルバニア大学学籍簿の Ken Kiche という表記からしても、2番目の K. は、ミドルネームを意識しているにせよ、ミドルネーム自体ではないことがわかります。したがって、タイプライターで J と K のキーが隣り合っていることからして、J.J. Mayeda という表記は、もしかすると、清書者のタイプミスなのかもしれません。

[註4]ついでながら、"3500 Hamilton St." philadelphia ashmead というキーワードで google.com を検索すると、Ashmead 一家の転居歴のようなものがわかります。また、google map で "3500 Hamilton St, Philadelphia, Pennsylvania 19104" を検索し、ストリート・ビューで見ると、その周辺の雰囲気がわかります。

[註5]『五代友厚伝記資料 第一巻 伝記・書翰』(1971年、東洋経済新報社)所載の高橋新吉・前田献吉の連名の私信(明治4年〔1871年〕9月18日付)によると、留学当時の前田献吉の住所は、Care of Prof. Gregory, 3917th Locust St., Philadelphia となっています。グレゴリー教授宅に下宿していたことになりますが、当時のペンシルバニア大学にはこの名前の教授は在籍していません。また、この番地は、現在では、ペンシルバニア大学構内の Locust Walk 周辺に当たるようです。

[註6]ちなみに、前田の次は、1875年に入学した Echizen 出身の今立吐酔(いまだて とすい)です。福井の寺院出身の今立は、鈴木大拙と『歎異抄』を共同で英訳しています。

[註7]のみならず、前田献吉は、この一連の公文書の中で医師として扱われています。わが国で医師の資格制度ができたのは、もっと後のことです。東京大学医科大学の最初の卒業生は 1876年(明治9年)に出ていますが、まだわずか 25 名にすぎませんでした。また、医術開業試験が最初に行なわれたのは、さらに後の 1881年(明治14年)4月のことです。

[註8]その後、矢野二郎は、森有礼が創設した、一橋大学の源流となる商法講習所が東京府に移管されてから、森に続いて同講習所所長を務めています。

[註9]前田献吉が、夫人を同伴したという記述については、夫人の名前が海外旅券勘合簿に載っていないので信憑性がないのではないかというご指摘を、前出の卯月かいなさんからいただきました。ご指摘の通りだと思いますので、「夫人を伴ってまでして」としていた部分を、「それなりの覚悟をもって」に変更しました。

(ただし、アクセスするには、CiNii 会員でなければなりません)

(ただし、アクセスするには、CiNii 会員でなければなりません)