�T�C�g�}�b�v�@

�T�C�g�}�b�v�@

�@�킪�����_��w�j��̎�̍Ĕ����ɂ���

�@�킪�����_��w�j��̎�̍Ĕ����ɂ���

�@�������܁A�����i���_�Ɋւ���ْ������M���Ă���̂ł����A���̂��߂̎Q�l�����Ƃ��āA���܂��܂ȕ���̌ÓT�I���������钆�ŁA�����ŋ߁A���̂悤�ȍĔ����Ǝv�������̂�����������܂����B�ЂƂ́A�����w���w�Z�i���A�����w��w���j���_�a�w�����ł������Γc���ɂ��āA�����ЂƂ́A���s�鍑��w���_�a�w�����ł����������V�g�ɂ��āA���ꂼ�꒲�ׂĂ��钆�ŁA���܂��܍s���������������Q�ł��B�����́A����̐��Ƃ̊ԂŒm���Ă��鎖���Ȃ̂��ǂ����f����͂����ɂ͂Ȃ��������߁A���̂��Ƃɂ��Ă킪���ōł��ڂ����A���_�Ȉ�Îj����������c���Y�搶�ɖ₢���킹�܂����B���c�搶�́A���̐S���Ö@�̎t�ł��鏬��p���搶�́A�s������a�@����̓����ł��薿�F�ł�����܂��B

�@���̌��ʁA����炪�ǂ����킪���ł͒m���Ă��Ȃ��i�܂�A���ݑ������̌����҂͒N���m��Ȃ��j���̂炵�����Ƃ��������܂����i���c���Y�A2012�N11��30���t���M�j�B�����āA���c�搶����A���̔����Ǝv������̂��u�ł��邾�������̌����҂̖ڂɂ��`�Ŕ��\���āv�ق����Ƃ������v�]�������������i���c���Y�A2012�N12��14���t���M�j�̂ŁA�����ɁA���̗v�_�����m�点���邱�Ƃɂ��܂����B���̏��I�̂́A���̎��R�ɂł��锭�\�}�̂��A���i�K�ł͑��ɂȂ����߂ł���A���̏��ɒN�������R�ɐڂ��邱�Ƃ��ł���悤�ɂ��邽�߂ł��B

�@�吳�R�N�i1914�N�j�ɁA��ꎟ���E��킪�u���������߁A����܂œ`���I�Ƀh�C�c��I�[�X�g���A�ɗ��w���Ă������{�l�����҂����́A�n�q���s�\�ɂȂ��������ɑ����ăA�����J�ɗ��w����悤�ɂȂ�܂����B������O��1899�N�ɃA�����J�ɓn���ăV�J�S��w�ɓ��w��������V��i�i�����j��A1900�N�Ƀy���V�����@�j�A��w�̏���ƂȂ�������p���Ƃ�������l�����́A���̈�Q�̌����҂�1910�N�㔼�Έȍ~�ɗ��w�������ɂ́A���m�̂悤�ɁA���ɂ����ւ�Ȋ�������Ă��܂����B����ɂ��Ă͌����܂ł��Ȃ��A������A�y���V�����@�j�A�ɂ���A���Ȃ����E�I�ɗL�����E�B�X�^�������Œ��S�I�Ȍ����҂ɂȂ��Ă����̂ł��B����͂��̌�A���k�鍑��w�ɐ����w������n�݂��邽�߂킪���ɌĂі߂����̂ł����A���̌���A���k�鍑��w�̑����ƃE�B�X�^�������̏����Ƃ̊ԂŁA������߂��錃�������D�킪���炭�J��L����ꂽ�����ł��i�ږ��A1995�N�A106-116�y�[�W�j�B�o���̌����{�݂��猇���ׂ��炴�鑶�݂ƌ��Ȃ���Ă����A����߂ėL�͂Ȍ����҂������Ƃ������Ƃł��B

�@�������Ȃ���A�����́A����Ό㔭�g���A����┨��̃��x���ɂ͋y�Ȃ������ɂ���A���Ȃ�̊���������܂����B���̌����҂������A��Ƃ��ė��w���Ɍ��n�̒�����s���Ɍf�ڂ����_���́A�����ď��Ȃ��Ȃ������̂ł��B�������A���䂩���������҂������������߂��A�A����ɁA���w��Ŕ��\�����p���_�����Ђ��炩���悤�Ȃ��Ƃ͂��܂肵�Ȃ������̂ł��傤�B���̂��߁A�����̑��݂́A����̌o�߂ƂƂ��ɖY�ꋎ���Ă��܂����悤�ł��B����A���́A���������_���̈ꕔ���A�Ӑ}�������Ă��܂��ܒT�蓖�Ă��Ƃ������Ƃł��B�����ŏЉ��̂́A���c�搶�ɂ�����������������ɍĔ��������i�Ǝv����j���������_���܂��̂ł��B

�@����̍Ĕ����́A�Γc���ɂ��Ē��ׂĂ��钆�ŋN���������̂Ȃ̂ŁA���ڊԐڂɐΓc�ɊW������̂��قƂ�ǂł��B�Ĕ����̓��e���Љ��O�ɁA���Ԃł͂قƂ�ǒm���Ă��Ȃ��Γc���ɂ��Ď�Z�ɂӂ�Ă����܂��B�����ł́A�H���g���v�ɂ��w���H���_��w�u�`�x�i2002�N�A���{�����Ȋw�ЁB��P�u�u���G�O�v����ё�Q�u�u�Γc���v�j����сA�w99�ΐ��_�Ȉ�̒���x�i2005�N�A��g���X�B���ɑ�R�͂���ё�S�́j�ƁA�������w��w�����_�ȋ����A�����ɂ��w�����ꋳ���Γc���Ɛ��_�a�w�x�i2007�N�A��w���@�j�̂R���ɏ]���Đ������܂��B�Γc�́A1917�N�i�吳�U�N�j���ɁA�����w���w�Z�����̐g���̂܂ܗ��w�����A�����J�ŁA�܂��Ȃ��i������Ӕ����́j���_�����a�a���A�����̃A�����J�l��t�����e�ŎˎE����Ƃ����������N�����܂����B�����āA�I�g�Y�̔������ĕ������Ă����̂ł����A�a�����������߁A1925�N�ɂ킪���ɑ��҂���ď���a�@�ɓ��@���A1940�N�T�����A���_�����a�̐l�i�r�p��Ԃ����x���y�����邱�ƂȂ��A64�Ŏ��������̂ł��B����a�@�ł́A��ɓ�����w���_�ȋ����ƂȂ�H���g���v���厡��̂ЂƂ�߁A��N�A����܂Ń^�u�[�ɂȂ��Ă�����A�̎������A������w��w���̍ŏI�u�`�̒��ŁA�H���ɂ���ď��߂Č��ɂ��ꂽ�킯�ł��B

�@1875�N�i�����W�N�j�ɁA���ŋ��w�̈�Ƃɐ��܂ꂽ�Γc�́A�n���̑���w�Z�ɑ����Ē���̑�܍����w�Z�i��w���j���o�ē����鍑��w��ȑ�w�ɓ��w���܂��B�����̌܍��́A�Ėڋ��V���i���j���p�ꋳ�t�߂Ă���A��ɐX�c�Ö@��҂ݏo���X�c���n�Ǝ��c�ЕF���ݐЂ��Ă��܂����m���P�n�B1903�N�i����36�N�j�ɑ�w�𑲋Ƃ���ƁA�킪�����_��w�̊m���҂ł�����G�O����ɂ��鐸�_�a�w�����̏���ƂȂ�A�킸���R�N���1906�N�ɂ́A������������𒆐S�ɂ��������w�V�����~�a�{�x���o�ł����̂ł��B���̒����́A���ł����̃��v�����g�Łi�Γc�A2003�N�j���s�̂���Ă��܂��B

�@�Γc�́A���̐�i���Ƒ씲���Ƃ𗦒��ɔF�߂����̐����āA���̗��N�A31�̎Ⴓ�Œ����w���w�Z���_�a�w�Ȃ̏��㋳���ɏA�C���܂��B��܍����w�Z��w���́A1901�N�ɒ����w���w�Z�Ɖ��̂���Ă����̂ł��B���������āA�Γc�͕�Z�̋����ɂȂ����Ƃ������Ƃł��B�Γc�̐�i���́A����̒n�ł�������Ȃ���������܂����B�ЂƂ́A�����Ƃ��Ă͎a�V�ȊJ�����a�����������Ƃł��B��ɐΓc�́A1918�N�ɃA�����J�̈�Ð�厏�iThe Modern Hospital, vol. 10, no. 5�j�Ɍf�ڂ��ꂽ�ʐ^����̘_���ł��A�J�����a�������������o�߂ƌ�����A���X����M�v�ŏЉ�Ă��܂����A���̒��ŁA������Ԃ̊��҂ł����Ă��A�ŏ�����J���a���őΉ����Ă��邱�Ƃ����Ă���̂ł��iIshida, 1918b, p. 393�j�B

�@�Γc�̐�i���Ƃ��đ��ɒ��ڂ��ׂ��́A�w�V�����~�a�{�x��U�Łi1915�N�j�ŁA�����̐V�i�C�s�̐��_��w�҃I�C�Q���E�u���C���[�̐��_��w���킪���Ɉ푁���Љ�A�N���y�����̑������s���ɑ���a���Ƃ��āA�u���C���[������ Schizophrenie �Ƃ����������ɁA���߂āu�����a�v�̖����[�Ă����Ƃł��B�Γc�́A�ʒ��ŁA���_�ی��̎v�z��Ö��Ö@����ѐ��_���͂��A���Ȃ葁�������ɂ킪���ɏЉ�Ă��܂����A�Ö��Ö@�ɂ��ẮA���ۂɂ����݂Ă��܂����B���������āA�Γc�����܂��܂ȓ_�Ő�o�҂ł��������Ƃ͂܂���������܂���B

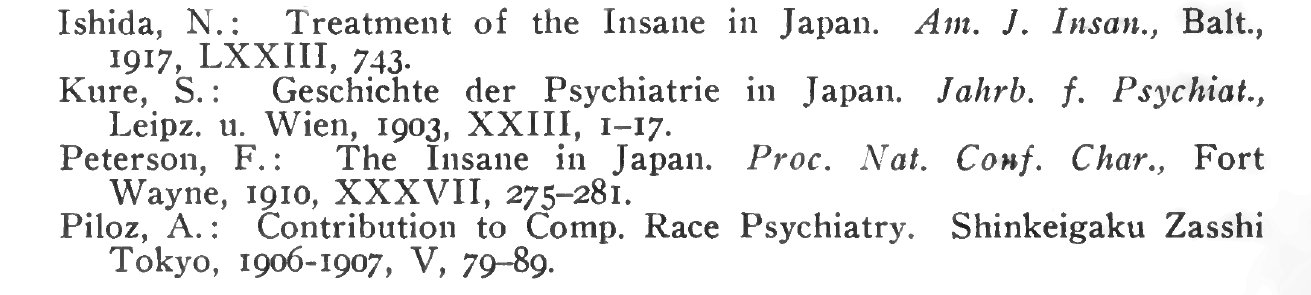

�@�Γc�́A1916�N�S���ɓ����ŊJ�Â��ꂽ��15����{�_�o�w���̐ȂŁA�u��ᢐ�ᗕ��ɛ�����H���������̌��ʂɂ��āv�Ƃ����������������\���܂������A���̘_�����A�A�����J��w�S���w��i���A�A�����J���_��w��j�̋@�֎��ł��� American Journal of Insanity�i���AAmerican Journal of Psychiatry�j�ɓ��e���A��73���R���i1917�N�P�����j�Ɍf�ڂ���܂��B����́A�킪���̐��_�Ȉ�ɂ����̂Ƃ��ẮA�����Ɍf�ڂ��ꂽ�ŏ��̘_���̂悤�ł��B���Ȃ݂ɁA�����̓����̔Ō��́A�W�����Y�E�z�v�L���Y�o�Łi���A�W�����Y�E�z�v�L���Y��w�o�ŋǁj�ł����B

�@�Γc�́A1918�N�����ɁA�����[�����h�B�{���`���A�̃W�����Y�E�z�v�L���Y��w�̃A�h���t�E�}�C���[�̂��Ƃɗ��w���܂��B1909�N�Ƀ����O�ƂƂ��ɃA�����J�ɏ��ق��ꂽ�t���C�g�́A�N���[�N��w�ŘA���������s�Ȃ��܂����A����Ɏh������āA15�N�Ƀ{���`���A�ɃA�����J���_���͊w��ݗ�����A������17�N�ɂ́A�W�����Y�E�z�v�L���Y��w�ɁA��w���Ƃ��Ă͏��߂Đ��_���͂̐��K�̍u�����݂����܂��B���̒��S�ɂ����̂��A�A�h���t�E�}�C���[�Ȃ̂ł����B��ɓ��k�鍑��w�Ő��_���͂��u���A�X�c���n�ƌ��_���킹�邱�ƂɂȂ�ۈ䐴�ׂ�Γc���́A�܂��ɂ��̉Q���ɔ�э����ƂɂȂ�܂��B

�@�Γc�́A�ߍx�̃^�E�\���ɂ���V�F�p�[�h�E�v���b�g�a�@�ɂ��Ђ�u���Č����ɏ]�����܂��B�����ɂ́A��ƗÖ@�̕��ƌ�����_���g���iLe-Vesconte, 1961�j���w���҂Ƃ��ċ߂Ă���A�����͂܂��ɁA��ƗÖ@�̎��H���ƗÖ@�m����̑g�D����i�߂Ă���Œ��������̂ł��i���J�A1993�N�A465�y�[�W�j�B�Γc���E�Q���邱�ƂɂȂ�E�H���t��t�́A���̕a�@�̋Ζ���Ȃ̂ł����B

�@���w���Ԃ́A���킹�ĂQ�N���̗\��ł������A�Γc�̗��璆�́A�������剺���ł����V���g���A�����͑㗝�Ƃ��ċ����߂܂����B�V���́A1917�N11���ɂ��炩���ߒ����K��A�Γc�Ɖ���Ďd���̑ł����킹���s�Ȃ��܂��B���̎��A�ӂ���́A����̊X������A�����X�|����V�[�{���g�̖�Z�ɚ����K��Ă��܂��i�H���A1985�N�A215�y�[�W�j�B

�@�U���R���A�Γc�́A�V�J�S�ŊJ�Â��ꂽ��74��A�����J��w�S���w���ŁA���_����ɐ��E����A�O��̃u���b�V���ɔ����Ēd��ɂ̂ڂ�܂��iAnonymous, 1918-1919a, p. 259�j�B�������A���{�l�Ƃ��Ă͏��߂Ẳh�_�ł��B�Γc���O�ɁA�A�h���t�E�}�C���[�̂��ƂŌ������Ă����킪���̐��_�Ȉ�ɂ́A����������剺���ł��鏼���O�Y�A�֓��ʒj�A�ۈ䐴�ׂ̂R�l������A���ł��A�����̓}�C���[�̐M�������ɓĂ������悤�ł��i���c�A1994�N�A426�y�[�W�j�B�������Ȃ���A�V�Q�̐Γc���A�n�Č�܂��Ȃ����_����ɂȂ����̂ɑ��āA���ɖ��_����Ȃ����҂͂ЂƂ�����܂���ł����B

�@1918�N���ɓ�����t���ˎE���āA���̏�Őg�����S�����ꂽ�Γc�́A����ٔ����ōs�Ȃ�ꂽ�R�����̍ٔ��ŁA�I�g�Y��鍐����܂����B���Y�������������ׂ��Ƃ���A�ƍs���ɍ�����Ԃł����������ޗʂ��ꂽ���ʂȂ̂ł����B�Γc�̂��̑O��̗l�q�ɂ��ẮA�Γc�Ɠ����D�ŗ��w���A���炭�ꏏ�ɂ�������������i��̐���������ƁA������s�j���A�����̓��L�ƕ]�_�i������A1925�N�A1929�N�j�ɍ����ɋL���Ă��܂��m���Q�n�B

�@�Γc�����̂���܂��́AAmerican Journal of Insanity�i�����͋G�����B��1�����V���A��S�������N�S�����j��75���Ɍf�ڂ���܂����iAnonymous, 1918-1919c�j���A����́A�E�H���t��t���]��iAnonymous, 1918-1919b�j���f�ڂ��ꂽ�̂Ɠ������ł����i���ꂼ��A��S���Ƒ�R���j�B����ɔ���Ȃ��ƂɁA����́A���炪���_����ɐ�������A�u���b�V������ɔ����Ēd��ɂ̂ڂ������Ƃ��i��Q���Ɂj�L�^����Ă���iAnonymous, 1918-1919a�j�̂Ɠ������Ȃ̂ł����B�������āA�Γc�̐l���̐Ⓒ�Ƃ������ׂ�����̕���ƍň��̋ǖʂ̑o�����A���E�L���̐��_��w��厏�̓���̊��Ɂi�������A�Q�A�R�A�S���ƘA�����āj�A�i�v�ɕۑ�����邱�ƂɂȂ��Ă��܂����̂ł��B

�@1886�N�ɁA���ɂ���ē����{�����_�a�@�ɍŏ��̐��_��w�������J�݂��ꂽ�B��͓�����w��w���̋����ŁA��̍u�`�╪�ޖ@�́A���炪�w�A�x��������w�̃E�F�X�g�t�@�[���ƃ����f���ɏ]�������̂ł���B

�@������w���_�Ȃ̑��㋳���́A�e�I�h���E�c�B�[�G���w�h�̈���ł���A�@��w�����ł�����ЎR���Âł������B���̋����́A��̏���߂Ă����A22�N�O�ɐ��_��w�̋��ȏ����o�ł��Ă�����G�O�ł���B���́A�S�ʓI�ɃN���t�g���G�r���O�̕��ނ��̗p���Ă������A���݂́A�N���y�����w�h�̊��S�ȐM��҂ɂȂ��Ă���B���́A���Č��̏���߁A10�N�O�Ɏ����w���_��w�x�k�w�V�����~�a�{�x�̂��Ɓl�̏��ł��㈲�����B����́A���{�ŏ��߂ăN���y�����w�h�Ɉˋ��������ȏ��ł���B

�@��w���t���̐��_�ȕa�@�́A�K�͂͂���قǑ傫���Ȃ����A���N�O�ɁA���s�A���A����A��t�A���É��A�V���A�F�{�A����ɐV�݂��ꂽ�B������̕a�@�ł��A��S���̌����������Ɏ���Ă���B���̂�������́A���{�ŏ��߂āA�J�������̗p�����ƌ������Ƃ��ł��悤�B�iIshida, 1916-1917, pp. 743-44.�j�@�����ŐΓc�́A�킪���̐��_�Ȉ�Â��A���X�Ɛi�����Ă��邱�Ƃ�搂��Ă��܂����A�����}�f�ȋ����Ƃ��ĕ`���o����Ă���̂��C�ɂȂ�Ƃ���ł��B

�@�����̂킪���̗��w���������p�ĂŔ��\�����_���̍Ĕ����́A���������ȏ�̒ʂ�ł��B�Ƃ���ŁA�����̂킪�����_��w�j�ŁA�����ׂ��炴��d�v�ȊO���l�̐��Ƃ��ӂ��肢�܂��B�ЂƂ�́A1906�N�ɗ������āA���k�̊�q�������@�������V�A�̐��_�Ȉ�E�B���w�����E�X�`�[�_�ł���A�����ЂƂ�́A1909�N�ɗ������āA��q�����܂߁A�e�n�̐��_��Î{�݂�K�˕������A�R�����r�A��w���_�ȋ����A�t���f���b�N�E�s�[�^�[�\���ł��B�X�`�[�_�ɂ��ẮA���̕������́w�_�o�w�G���x�Ɍf�ڂ���Ă��܂����A�s�[�^�[�\���ɂ��ẮA�قƂ�ǒm���Ă��܂���ł����B

�@�t���C�g�ƃ����O���i���ꂼ��ʌɁA�������A���܂����������āj���߂ăA�����J�ɏ��ق��ꂽ�̂Ɠ���1909�N�̉ĂɁA�킪���̐��_�Ȉ�Â̎��Ԃ����邽�߁A�R�����r�A��w���_�ȋ����t���f���b�N�E�s�[�^�[�\�����������܂����B�s�[�^�[�\���́A�����鍑��w��w���̌��G�O�A�O�Y�ޔV���A���s�鍑��w���_�Ȃ̍����V�g�̋��͂āA�킪���̐��_�Ȉ�Â̗��j�ׁA�e�n�̐��_�ȕa�@��K�˕����܂��B�����āA�����ƂƂ��ɗ��k�̊�q����K�ꂽ���A�[�����������̂ł��B�����āA�p���̒����Ȑ��_�Ȉソ�����A�ߍx�̃��@�����ɍ�肠�������]���E�h�D�E�t�@�����Ƃ������Ë����̂����������ɏo���Ȃ���A�u���{�ƃt�����X�ł́A���Ɉ��̕W�����B���A��������Ă���B�k�����l���������鐸�_�a���҂̊Ō�ɕK�v�s���Ȃ��̂��A���₱���ɂ���v�iPeterson, 1910, p. 7�j�Ɛ�^����̂ł��B�s�[�^�[�\���́A�A������ƁA���N�T���ɃZ���g���C�X�ŊJ�Â��ꂽ�Љ���S�����c��̑���ŁA���̌o���\���܂��iPeterson, 1910�j�B

�@���̘_���ŁA�s�[�^�[�\���́A�킪����11�������̑�w���w���w�Z�ɐ��_�Ȃ����݂��Ă��邱�Ƃɋ��Q���Ă��܂��B�ɂ킩�ɂ͐M�����������Ƃł����A���O���ɂ���قǂ̐��͂Ȃ��Ƃ����̂ł��B�܂��A�킪���̐��_�ȕa�@���A�����ł�����肵�Ă���A���҂��������ƂȂ������Ƃɂ�������ۂ��Ă��܂��B����ɂ́A�j���[���[�N�Ɣ�ׂ�ƁA��t�ЂƂ蓖����̊��Ґ����͂邩�ɏ��Ȃ����Ƃ�A���ɁA���̂ǂ̍��ɂ������Ȃ��قǁA�Ō�҂��D�����e�Őh���������ƁA�E�@���悤�Ƃ��銳�҂����Ȃ����Ƃɂ������Ă��܂��B

�@�s�[�^�[�\���́A���̌�A�A�h���t�E�}�C���[�炪��Â���j���[���[�N�̌�����ł��A����Ɠ����iPeterson, 1912a�j���s�Ȃ��Ă��܂��B�s�[�^�[�\�����A�X�`�[�_�Ƃ͓Ɨ��ɁA��q�������ЂƂ̗��z�`�Ƃ��ĕ]�����Ă������Ƃ́A����|�̘_���iPeterson, 1912b�j��ʂ̐�厏�ɔ��\���Ă��邱�Ƃ�����킩��܂��B�A�����J�ł́A���G�O���������炩�ɂ��邱�ƂɂȂ�ߎS�Ȏ��ԁi���E�~�c�A1918/2002�N�j�Ƃ͗����ɁA�킪���̐��_�Ȉ�Ấg��i���h���A����Ȃ�̒��ڂ��Ă����悤�ł��B���̂��Ƃ́A���Ƃ��A�E�B���A���E���C�{���̘_���iMabon, 1907-1908, p. 27�j�����Ă��킩��܂��B���̘_���ɂ́A�킪���̐��_�a�Ҏ��P�~����Ǝv�����c�̂̏Љ����A���̎����̉p��҂Ƃ��āA�Γc�̐�y�ɓ����鏼���O�Y�̖��O���o�Ă��܂��B

�@�s�[�^�[�\������������R�N�O�ɂ́A��͂��q�����A���V�A�̒����Ȑ_�o�w�҃E���W�~�[���E�x�q�e���t�̒�q�ɓ�����i���{�A2006�N�A22�y�[�W�j�A���V�A�̐��_�Ȉ�E�B���w�����E�X�`�[�_���K��Ă��܂��B�s�[�^�[�\���́A�X�`�[�_����q��K��Ă����̂�m���Ă��܂����B�s�[�^�[�\���Ɠ������A�X�`�[�_���A���҂��������ƂȂ������Ƃɋ��Q���Ă��܂��B�����āA��q���A���_�a���҂��Ƒ��ŗa�����ĊŌ삷��A�x���M�[�̃Q�[���Ƃ��������̂Ɠ���̂��̂Ɩ�������̂ł��i�����A2007�N�j�B�������A��q�ƃQ�[���ꎋ���邱�Ƃɑ��Ă͔ᔻ�I�Ȉӌ�������܂��i���{�A2002�N�j�B

�@���Ȃ݂ɁA�s�[�^�[�\���́A�����A�Γc�����w���邱�ƂɂȂ�W�����Y�E�z�v�L���Y��w���_�Ȃ̃A�h���t�E�}�C���[��ƂƂ��ɁAJournal of Nervous and Mental Disease �̕ҏW�ږ�߂Ă���A������O��1907�N�ɂ́A�`���[���q�ɂ���u���N�w���c�����_�ȕa�@�@���̃I�C�Q���E�u���C���[�̂��Ƃɂ����J�[���E�����O�m���T�n�Ƌ����ŁA�����v�ƌċz�L�^����g���āA����l�Ɛ��_�a���҂�Ώۂɍs�Ȃ����A����A�z�̐��_�����w�I�����iPeterson & Jung, 1907�j�\���Ă��܂��B����́A�����O���t���C�g�ƌ𗬂��n�߂Ă܂��Ȃ����ł����B�s�[�^�[�\���́A����قǍ��ۓI�ŗL�͂Ȍ����҂������킯�ł��B�Ȃ��A�s�[�^�[�\�������������N�ɁA�����O���A�����J�̃N���[�N��w�ɏ��ق��ꂽ�̂́A�܂��ɂ��̌����Ɋւ���u���̂��߂ł����m���U�n�iJung, 1965, p. 120. ���̎��̍u���́A�w�A�z�����x�i1993�N�A�݂������[�j�Ɏ��^����Ă��܂��j�B

�@�t���f���b�N�E�s�[�^�[�\���̖��O�́A���G�O�̋L�����ɏo�Ă���i���c���Y�A2012�N11��30���t���M�j�����ł����A���G�O���̎����ł́A����ȏ�̂��Ƃ͂킩��Ȃ��悤�ł��B�������Ȃ���A���m������w�̋��{���́A�s�[�^�[�\���ɂ��āA���̂悤�ɏ����Ă��܂��B�u����42�N�ɗ��������R�����r�A��w�̐��_�ȋ����s�[�^�[�\���iPeterson�j�͉��l�ɓ��`����Ⓖ���ɋ��s�̊�q�Ɍ������Ă���v�A�u���V���g���ő��ې��_�q����c�iThe First International Congress on Mental Hygiene�j���J���ꂽ���a5�N�k1930�N�l�̂��Ƃł���B���̉�c�ɏo�Ȃ��ׂ��n�Ă����A������Y�i�c���`�m��w�����j�́A���G�O�o�܂œn���ꂽ�y���h�g�k��q�a�@�@���l�̊�q�Љ�̋L���N��5��14���Ƀj���[���[�N��w�A�J�f�~�[�ő�ǂ����B��q�u���̋@���^�����͖̂���42�N�Ɋ�q��K�₵���s�[�^�[�\���ł���v�i���{�A��83�_�Ȉ�Îj�������j�B���̉�c�̋c���^�́A��ɂQ���{�Ƃ��ďo�ł���Ă��܂��i�킪���ł́A������w��w�}���قɂ̂ݏ�������Ă��܂��j���AAmerican Journal of Public Health, 1930, vol. 20, no. 4 �ɂ́A���̑���̗\�����f�ڂ���Ă���A���{������Q���҂����邱�Ƃ��L����Ă��܂��B

�@�Γc�����O�ɁA�A�����J��w�S���w�� American Medico-Psychological Association ����ɏo�Ȃ������{�l�����邩�ǂ��������܂��ܒ��ׂĂ݂��Ƃ���A������1873�N�i����6�N�j�ɂ������Ƃ��������܂����B����́A���̔N�Ƀ{���`���A�ŊJ�Â��ꂽ��27��̐ȂŏЉ�ꂽ Dr. J.J. Mayeda �Ƃ����j����t�ł��iAnonymous, 1873, p. 182; Curwen, 1875, p. 91�j�B���̈�t�́A�t�B���f���t�B�A�� A.S. Ashmead �Ƃ�����t�̂��ƂŁA�u�S�̕a�C�Ƃ��̎��Ö@�ɂ��Č������Ă���v�����ŁA���{���痈���ƌ����Ă��܂��B�J���܂��Ȃ����ɁA�킪������A�����J�̐��_��w�ɊS�������ēn�Ă������A�n�Č�ɊS����������t���������ƂɂȂ�܂��BMayeda �Ƃ͑O�c�Ȃ̂ł��傤���A�i�E�i�ƁA�Ȃ����~�h���l�[���������Ă��܂��B���̐l���̂��̌��H�낤�Ƃ��Ă��A���̂Ƃ���͂����肵�܂���B���̌��ɂ��ẮA�������A�I�n�C�I�B����w���W�F�[���Y�E�o�[�\���~���[�����ɖ₢���킹�Ă��܂��B�o�[�\���~���[�����́AThe Formation of Science in Japan �Ƃ��������ŗL���ȁA���{�̈�w�j��Ȋw�j�ɏڂ����A���{�ߑ�j�̐��Ƃł��B���������ꂽ��A���̒i�K�ł܂����m�点���܂��B

�@���Ƃ��A���팻�ۂ̍m��I�Ȍ����_�����f�ڂ��ꂽ��w�G����S���w�G�������������Ă݂Ă��AJournal of Nervous and Mental Disease, American Journal of Psychiatry, Archives of General Psychiatry, British Journal of Psychiatry, JAMA (Journal of the American Medical Association), Lancet, Annals of Internal Medicine, Psychological Reports, American Journal of Clinical Hypnosis, Medical Hypotheses �Ȃǂ�������̂��̂�����̂ł��B�����āAJournal of Nervous and Mental Disease �Ɏ����ẮA���@�[�W�j�A��w���_�ȋ����ł������C�A���E�X�e�B�[�����\���m���V�n�́g�O���L���h�����̓��W���iIan Stevenson on Reincarnation�j�܂ŏo���Ă��܂��B���̎��̕ҏW���́A�����[�����h��w���_�ȋ����A���[�W���E�a�E�u���[�f�B�ł����i���݂́A���A�����J���_��w���A�W�����E�^���{�b�g�j�B���_��w��S���w�̊W�҂Ȃ�A���̃��X�g�����������Ŕ��ɋ����Ǝv���܂����A���팻�ی����ɑ��錩�������A�����ꏭ�Ȃ���ς���������Ȃ��ł��傤�B

�@�������A�����܂ł���́A���팻�ۂ̌����Ƃ����A�����Ȋw����傫����E�����̈�ł̏o�����ł����B�ʏ�̈�w��S���w�̗̈�ł��������Ƃ��N�����Ă���Ƃ́A���̍��͒m�����Ȃ��������Ƃ������āA�l���Ă��݂Ȃ������̂ł��B���̌�A�ْ��w�B���ꂽ�S�̗́x��ٕҏ��w���d�l�i��Q�\�\���̐��_�����w�I�����x�A�w�U����ʁx�i��������t�H�Њ��j�����M�E�ҏW���钆�ŁA�킪���̐��Ƃ́A�C�O�Ŕ��\���ꂽ���̕���ł̌����������͂�u�₳��Ă���炵�����ƂɎ���ɋC�Â������悤�ɂȂ�܂������A���̎������ے肵�悤���Ȃ����m�ɂȂ����̂́A�܂��킸���R�N�قǑO�̂��Ƃɂ����܂���B

�@���̍��A�ْ��w���Q�҂Ɣ�Q�҂́g�g���E�}�h�x�����M���邽�߁A���Q�҂́g�g���E�}�h�Ɋւ���_�������Ă��܂����B�ŋ߂́A�킪���ł��悤�₭���Q�҂́g�g���E�}�h�ɂ��킸���Ȃ���ڂ���������悤�ɂȂ�A���w��ł��V���|�W�E���̃e�[�}�Ƃ��ĂƂ肠������悤�ɂȂ�܂����B����ɂ́A�g�O���㐬�� post-traumatic growth�h�ȂǂƂ����T�O�������Ă��Ă��܂��B�������A���̂悤�ȌX�����̂͂悢���Ƃł��B�Ƃ��낪���̈���ŁA�C�O�Ŕ��\����Ă���A���Q�҂́g�o�s�r�c�h�Ɋւ���_�����A�킪���̐��Ƃ͂قƂ�ǔc�����Ă��Ȃ����Ƃ����������̂ł��B���̂悤�Ȍ����_���́A�C�O�ɂ��Q�_�����Ȃ��Ȃǂƌ����Ă����ɂ�������炸�A�������ׂ��Ƃ���ł́A�m���ɐ��͏��Ȃ��ɂ��Ă��A���̕��ʂł�10���ȏ�̘_�������\����Ă��邱�Ƃ��킩��܂����B�݂̂Ȃ炸�A�킪���Ŕ��\���ꂽ�A���Q�҂̂o�s�r�c�̖{���ɔ���d�v�ȕ����i�����A2003�N�G�����E�{���A2000�N�A2002�N�j���A�킪���̌����҂���Ȃ������S�ɖ�������Ă��邱�Ƃ��A�����ɔ��������̂ł��B

�@�����̊C�O�̘_���́A�����������w�o�ŎЂ̒�����s���Ɍf�ڂ��ꂽ���̂ł��B�ɂ�������炸�˂��~�߂��Ȃ������̂́A�����炭�APubMed �Ƃ����ʏ�̈�w�����f�[�^�x�[�X�ɖ����^�̎G���Ɍf�ڂ���Ă��邽�߂ł��BPubMed �Ɏ��^����Ă��Ȃ�����Ƃ����āA���̂悤�Ș_�������݂��Ȃ����Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��̂ł����A����ȏ�͒Njy���Ȃ������Ƃ������ƂȂ̂ł��傤�B�������Ȃ���A���́u�t�^�v�ŏЉ��悤�ɁA��ʓI�� google.com ��M���Ƃ��āA������i�͑��ɂ���������̂ł��B�ɂ�������炸�A�Ȃ������̂悤�ȕ��@�͎g���Ă��Ȃ��������ƂɂȂ�܂��B

�@�Ƃ͂����A���͂����ɂ���킯�ł͂Ȃ��悤�Ɏv���܂��B�C���^�[�l�b�g�ɂ�錟�����\�ɂȂ�͂邩�ȑO����A�킪���̐��Ƃ́A�C�O�̌����ɂǂ����a���Ƃ��낪����������ł��B����ɑ��āA�C�O�̕����̔c�����������i�i�ɓ�����������E�吳���̌����҂̂ق����A�C�O�̏��������Ɏ�荞�����Ƃ��Ă������߂��A���݂����ނ���C�O�̎���ɒʂ��Ă����悤�Ɏv���܂��B

�@��w�̕��ʂŌ����A���Ƃ��킪���ɂ͋U����ʂ̌����_���͎�����ЂƂ�����܂��A���Ăɂ͂����炭�Q�猏����_��������܂��B���̂悤�ɁA�Ȃ����킪���ɂ́A�����ē����Ă��Ȃ��̈�̌���������Ƃ������Ƃł��B���������̈�̌������킪���ɓ����Ă��Ȃ����R�͂͂����肵�܂��A������ɂ���A���̌��ʂƂ��āA�傫�ȕs���⌇���������܂��B�C�O�̌����҂ƌނ��Č�����i�߂�̂́A���ɓ���Ȃ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�@�̂́A�������ׂɂ͔��Ɏ肪������܂����BIndex Medicus, Psychological Abstracts, Chemical Abstracts �ȂǂƂ�������̌������^�W�������āA������A��w�}���قȂǂɍs���Ă߂����Ē��ׂ��̂ł��B�悤�₭�ǂ�ł݂����������˂��~�߂��Ă��A���x�́A���̓��肪��ςł����B�f�ڎ�������A��������R�s�[���Ƃ��̂ŊȒP�ł����A�Ȃ��ꍇ�͑�ςł��B���҂���ʍ���𑗂��Ă��炤���Ƃ��ł��܂������A���̂��߂ɂ́A�A����ׂ�K�v������킯�ł��B���̂悤�ɂ���������Ԃ�������܂����m���W�n�B�Ƃ��낪�A���́A�p�\�R���̑O�ɍ����Ă��邾���ŁA�قƂ�ǂ̂��Ƃ��ł���悤�ɂȂ��Ă��܂��m���X�n�B�ŋ߂ł́A���肵�����_����o�^���Ă����ƁA���ꂪ pdf �t�@�C���̌`�Ō��J���ꂽ���_�Ń��[���Œm�点�Ă����T�[�r�X�iResearch Gate�j�܂œo�ꂵ�Ă��܂��m��10�n�B

�@�A�����M�h�̉̐l�ň�t�ł���������i�q�́A�֓��g�� "Meningoenzephalozystozele mit Hydromyelie und Gliose" �Ƃ����_�������Ċ������A���̊�т��̂ɂ܂ʼnr�����ł��B����́A�g�����B�ɗ��w���Ɍ��n�̐�厏�ɔ��\�����_���̏�R�����������߁A���@�������Ă��������Ƃ��Ă͌�����̂������������ł��傤�B���������݂ł́A���̘_�����܂߁A�w�֓��g�S�W�x�i��g���X���j��24���Ɏ��^����Ă���T�҂̃h�C�c��_���̏��́AIndexCat Database, National Library of Medicine, National Institute of Health �Ƃ����A�����J�̍�����w�}���ق̃f�[�^�x�[�X�i�ȉ��̃��X�g�̍ŏ��̂��́j�ɂ��ׂĎ��^����Ă��܂��B���ɁA�g�����h�̊y���݂̂悤�Ȃ��̂́A�����́A�Ƃ�킯�p���̕����̏ꍇ�A�قƂ�ǂȂ��Ȃ��Ă��܂��Ă���̂ł��B

�@�ł́A���ۂ̌����@������������̓I�ɐ������܂��B���̑O�ɁA���������̎�ȃf�[�^�x�[�X����Ă����܂��B�����́A���ׂăA�����J�̃T�C�g�ł���i�������A�ォ��R�Ԗڂ܂ł̓A�����J������w�}���ق̃T�C�g�j�A���̍��̂��̂͂���܂���B

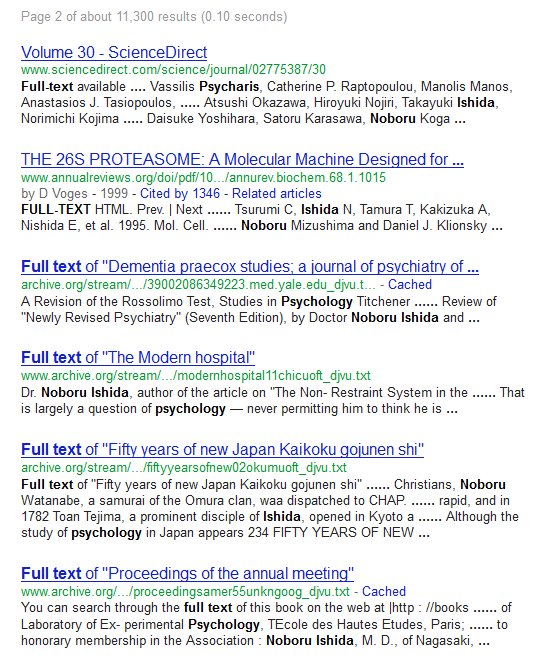

�@�ł��ȒP�Ȃ̂́A�����܂ł��Ȃ��A�����̃f�[�^�x�[�X����A���Җ���_�����Ȃǂ̃L�[���[�h�ɂ�茟��������@�ł��B�������A���Ƃ��A�Γc���̘_�����̑��̕��������ꂼ��̃f�[�^�x�[�X�Ō������Ă��AIndexCat Database �łQ�������邾���ŁA���̃f�[�^�x�[�X�ł͂ЂƂ�������܂���B�����ŁAGoogle ���g���̂ł����A�P�� Ishida, N. �� Ishida Noboru �Ƃ��������ł́A��������̃q�b�g��������̂́A�̐S�ȐΓc���ɂ��ẮA�킪���̌����҂ɂ��ŋ߂̘_�����AWikipedia �̋L�����炢�����o�Ă��܂���B�����ŁA�����H�v���K�v�ł��B���Ƃ��A��d���p������ "full text" �� psych �Ƃ����ӂ��̃L�[���[�h��lj����܂��Bpsych �́Apsychiatry �� psychology �̑o���ɋ��ʂ���L�[���[�h�ɂȂ�܂��B��������ƁA�Q�y�[�W�ڂɎ��̂悤�Ȍ��ʂ������܂��B

�@���ƁA���̂Q�y�[�W�ڂ����ŁA�R���i�ォ��R�C�S�C�U�Ԗځj�̐Γc�W�̘_���⎑��������ł��܂��B�T�Ԗڂ͂��܂��܃q�b�g�����A��ϋ����[���A��G�d�M�ďC�̊J���\�N�j�i�Q���{�j�ł����A�{��ɂ͊W����܂���B�L�[���[�h��ς���A�܂��ʂ̘_���������邩������܂���B�����ŁA�Ȃ� "full text" ���L�[���[�h�ɂ������Ƃ����ƁA���^����Ă��������s����Ï����S�������ł��� Internet Archive �ɃA�N�Z�X���₷���Ȃ邩��ł��B�������A���������ɂ܂��ЂƍH�v���K�v�ł��B

�@�R�C�S�C�U�Ԗڂ̃����N�����ꂼ��N���b�N����ƁAInternet Archive �̓��Y�y�[�W���J���܂����A�����́A�e�L�X�g�E�x�[�X�̕\���ɂȂ��Ă��܂��B���̃y�[�W�̍���ɁAsee other formats �Ƃ����Ԃ̃o�i�[������̂ŁA������N���b�N����ƁARead online, PDF, EPUB, Kindle, Daisy, Full text �Ȃǂ̃t�H�[�}�b�g������ł���̂ŁA�K�v�Ȃ��̂��N���b�N����A���̃t�@�C���������œ�����d�g�݂ɂȂ��Ă��܂��B���̎菇�����ŁA���Ȃ�̎�������肷�邱�Ƃ��ł��܂��B�������APDF �̍��ڂ� PDF (Google.com) �ƂȂ��Ă���ꍇ�́Apdf �t�@�C�����_�E�����[�h�ł���ꍇ�Ƃł��Ȃ��ꍇ�Ƃ�����̂ŁA���̎��ɂ́ARead online �̃y�[�W����A�E��ɂ��� i ���N���b�N����ƁAAbout this book �Ƃ��������J���A���̒����� PDF ���_�E�����[�h���邱�Ƃ��ł��܂��B

�@PubMed �� Ishida Noboru ��P���Ɍ������Ă��A���{���_�_�o�w����s����p���@�֎� Psychiatry and Clinical Neurosciences �Ɍf�ڂ��ꂽ�H���g���v�̘_�����o�Ă��邾���ł����APubMed Central �ł͖ڎw�����͉̂����o�Ă��܂���B���ꂼ��̃f�[�^�x�[�X�́A���̓����ɉ������g�����������Ȃ���Ȃ�܂���B

�@���ɁA��قǂ̍֓��g�̘_�������߂��Ɍ������Ă݂܂��傤�B�����ł́AIndexCat Database ���g���Ă݂܂��B�g�̖{���́A�`���̍֓��I�ꂪ�Ă�ł����悤�Ɂu�V�Q���V�v�炵���̂ŁASaito, M. �ł͂Ȃ��ASaito, S. �Ō�������K�v������܂��BSaito, M. �Ō�������ƁA��������̃h�C�c��_�����\������܂����A����́A������A�֓����i�܂��Ɓj�Ƃ����ʐl�̂��̂ł��B�֓����́A�]�_�o�O�Ȋw�̂킪���̃p�C�I�j�A�I�����҂ŁA�������ɃE�B�[����w��x��������w�ɗ��w���āA�h�C�c���厏�ɂ�������̘_���\���Ă����̂ł��B

�@�����ŁA�����y�[�W�� search for �̗��� Saito, S. ����͂��A�E�� within �̗��ŁAauthor search ��I�����A���� collection �̂S���ڂ����ׂă`�F�b�N���Č�������ƁAindex catalogue series 2-4 �ɂ�������̃q�b�g���\������܂��B������O�O�Ɍ��čs���̂ł��B��������ƁA�g�����[���b�p���w���ɔ��\�����T�҂̃h�C�c��_���̃^�C�g�������ׂĊ܂܂�Ă��邱�Ƃ��킩��ł��傤�B

�@�ÓT������ԗ��I�ɓd�q�����ׂ� Google ���n�߂����g�݂́A���̂悤�Ȍ`�Ŏ��p������Ă��Ă��܂��B���Ǝґ��ɂ����e���킩�Ȃ��܂ܓd�q������A�e�L�X�g�t�@�C�������ꂽ���̂��A���E���̒N�������R�Ɍ����ł����ԂŒ���Ă���Ƃ������Ƃł��B���̒�����A�M�d�ȏ��������ɔ��@���邩�́A�܂��ɗ��p�ґ��̍H�v�ɂ������Ă���ƌ�����ł��傤�B

�m���Q�n������ɂ��Ă̏��́A������a�@���_�ȁA����t���̃u���O�ƁA������s�،����ƁA�G�q�]�̃u���O���Q�Ƃ��܂����B

�m���R�n�������A�Γc�����g�́A�������A�����J��w�S���w��i���A�A�����J���_��w��j�̖��_����ɐ������ꂽ�̂́A�ЂƂɂ́w�V�����~�a�{�x���u�掵�ł��d�˂���ׂȂ�Ƃ̂��Ɓv�i�w�_�o�w�G���x1918�N�A��17���A611�y�[�W�j�ƌ��G�O�ɕ��Ă���̂ŁA���̏��]��O���ɒu���Ă����̂�������܂���B

�m���S�n�����V�g�́A�w�����V�g���_��w�_���W�x�i1975�N�A���_��w�_�o�w�ÓT���s��j�́u���v�ɂ��A��w�Ȃ𑲋Ƃ��ē����鍑��w��w�ȏ���ɂȂ����ƋL����Ă��܂����A�ǂ̋����̏���ɂȂ����̂��͂Ȃ������L����Ă��܂���B���s��w���_��w�����ҁw���_��w���s�w�h��100�N�x�i2003�N�A�i�J�j�V���o�Łj�����Ă��A�ӂ����Ȃ��ƂɁA���̓_�ɂ��Ă͉���������Ă��Ȃ��̂ł��B���Ȃ݂ɁA�����́A�����鍑��w�S���w�������A�����F�g�ƈꏏ�ɒ��팻�ۂ̌��������Ă���1911�N�ɁA�����h���̐S�쌤������ɓ���Ă��܂����A���̂��Ƃ��킪���ł͒m���Ă��Ȃ�������������܂���B

�m���T�n�����O�̔鏑�߂��A�j�G���E���b�t�F�ɂ��A�����O�́A1920�N��ɁA�����A�ꐢ���r�������f�B�E�V���i�C�_�[�Ƃ����A�v�t���ɂ������I�[�X�g���A�̕�����}�i���Ō����O�͔\�͎ҁj���͂ތ���ɗ�Ȃ��A���̒��ŕ��������ۂȂǂ�ڌ����Ă��邻���ł��B���̈�A�̌���́A�@���̃I�C�Q���E�u���C���[������ƂƂ��ɁA���ƃu���N�w���c���a�@�̉@���ōÂ��ꂽ�̂������ł��iJaffe, 1971, p. 10�j�B

�m���U�n����w�̃X�^�����[�E�z�[�������̂��Ƃɗ��w���Ă����y���i�������j�F�U�Ƃ����킪���̐S���w�҂́A���̎��A�����O���琶���I�w�W�̌����iJung, 1907�j�ɂ��ĕ����A����������s�Ȃ��āA�����_���iKakise, 1911�G�y���A1913�N�j�ɂ܂Ƃ߂Ĕ��\���Ă��܂��B�����āA���̉p���_���������O�̌���A�z�_���iJung, 1919�j�i�̎Q�l�������j�Ɉ��p�����̂ł��B

�m���V�n���Ȃ݂ɁA�X�e�B�[�����\���Ƃ����s���o�̈�w�҂��ǂ̂悤�Ȍo���������Ă��������҂ł��������ɊS��������́A�X�e�B�[�����\����������������u���̋L�^ Some of my journeys in medicine ���������������B

�m���W�n���̗��j�I�o�܂ɊS�̂�����́A���Q�l�܂ł��u���̒��팻�ە������j�v���������������B

�m���X�n�K�v�Ș_���̃R�s�[����ɓ���悤�Ƃ����ꍇ�A���ׂĂ��C���^�[�l�b�g�œ���ł���킯�ł͂������܂��A�ȒP�ɓ���ł�����̂����Ȃ�����܂���B�܂��A�p���� Google �ŁA���̘_�������������Ă݂邱�Ƃł��B���ꂾ���ŁA���߂�_���� pdf �t�@�C������ɓ��邱�Ƃ�����܂��B�ÓT�ł���A�G�������A��ɏЉ�Ă��� Internet Archive ���猟�����Ă݂�悢�ł��傤�B�܂��A�o�Ŏ҂̃T�C�g�������ł�����̂�����܂��B���Ƃ��Ζg�̘_���ł���A�V���v�����K�[�̃T�C�g����́AExperimentelle Untersuchungen uber Nekrose, Erweichung und Organisation an der Hirnrinde des Kaninchens �Ƃ���1925�N�̘_���� pdf �ł��A���̏ꍇ�͍w�ǎ҈ȊO�ɂ͗������K�v�ł����A���Ȃ���ɂ��Ď�ɓ���܂��B

�m��10�n�킪���ł��ACiNii, J-Stage, Webcat Plus, ����}���ًߑ�f�W�^�����C�u�����[�Ȃǂ̃f�[�^�x�[�X����������܂����A���i�K�ł́A�A�����J�ł̏[���Ԃ�ɂ͂Ƃ��Ă��y�т܂���B