�T�C�g�}�b�v�@

�T�C�g�}�b�v�@

�@����Ö@�\�\�P�D�w�s���̐��_�q���x

�@����Ö@�\�\�P�D�w�s���̐��_�q���x

�w�s���̐��_�q���\�\�Љ�̒��Ő��_�a�������x�i�������[�A1970/5/30 ���s�j

���c���Y�A����p���i���j

�l�Z�ŁA324 �y�[�W

�@�ŏ������t�ɂȂ����͂Ȃ������Ƃ������҂́A�s���̍������ɂ��܂��܍��i�����̂œ��w�����Ƃ���������Ȏ��ȑ�w�m���Q�n�œ���q�������i�����S�V�̒�q�j�̌O�����A���_�Ȉ���u���܂��B�����S���ς���Ă��܂��A���̓����̈�w�ł́A����Ɛ��_�����a�m���R�n�̌����������ő�̉ۑ�ł����B����̓�͂�����N�����𖾂��邾�낤���A�����a�̉𖾂͎����ɂ����ł��Ȃ��A�Ƃ����قǎ����S�̋����������҂́A���̌����T��������̃��C�t���[�N�ɒ�߂܂��B�����āA���̌��ӂ͍Ō�܂ŗh�炮���Ƃ͂���܂���ł����B���ۂɁA�ŔӔN�ɓ���܂ŁA�����̊��҂�f�Ȃ���A����̗��_�����ǂ��悤�Ƃ��Ă����̂ł��B����́A���҂��T�^�I�� �g�|�p�h�h �Ȋw�҂ł��邱�Ƃ̌����ł���悤�Ɏv���܂��B

�@�����������ӂ���������҂́A1953�N�ɑ�w�𑲋Ƃ���ƁA���̑��i�K�Ƃ��āA�͓����_��w������ �g���b�J�h �ƂȂ��Ă����������{��a�@�i�푈�_�o�ǁk�����̌ď̂͐펞�_�o�ǁl�̌������s�Ȃ��Ă������{�䗤�R�a�@�̌�g�j�ɁA���N�V������Ζ����i���}�Q�Ɓj�A�������u���_�����a���҂̉Ƒ��W�̌����v�i����A1960�N���A���j���s�Ȃ��Ĕ��m�����擾���܂��B

�@�����������ӂ���������҂́A1953�N�ɑ�w�𑲋Ƃ���ƁA���̑��i�K�Ƃ��āA�͓����_��w������ �g���b�J�h �ƂȂ��Ă����������{��a�@�i�푈�_�o�ǁk�����̌ď̂͐펞�_�o�ǁl�̌������s�Ȃ��Ă������{�䗤�R�a�@�̌�g�j�ɁA���N�V������Ζ����i���}�Q�Ɓj�A�������u���_�����a���҂̉Ƒ��W�̌����v�i����A1960�N���A���j���s�Ȃ��Ĕ��m�����擾���܂��B

�@�A�����J���̎����ɂ��A���̕a�@�ɂ́A�}�b�J�[�T�[�ƂƂ��ɗ��������Ƃ���郂�[�[�X�E�o�[�O�iMoses Burg, 1921�|2006�j�Ƃ����A�����J�l�S���w�҂��A�����A��C�S���Ö@�m�Ƃ��čݐЂ��Ă����iKelman, 1963, p. 67; Masserman, 1968, p. 50�j�̂ŁA���҂́A���̃o�[�O�Ɛڂ��Ă���͂��ł��i�������A���{���̎����ɂ́A�o�[�O�����̕a�@�ɍݐЂ��Ă������Ƃ͂Ȃ����ǂ��ɂ�������Ă��Ȃ��悤�ł��j�B�o�[�O�́A�����j�[�E�N���C���̌n���ɂ�Ȃ�S���w�҂ŁA��ɓ��m��w�����i��ɖ��_�����j�ɏA�C���Ă��܂��B���҂́A�܂��Ȃ����_���͂ɑ��Ă��Ȃ�ᔻ�I�ȗ�����Ƃ�悤�ɂȂ�܂����A�g�}���h �Ƃ������_���͂̊T�O�́A�\���N��ɁA�g����Ö@�h �Ƃ����Ǝ��̐S���Ö@�ݏo���ۂ̒��j�I�ȊT�O�ɂȂ�̂ł��m���S�n�B

�@���{��a�@�ł́A�����ł������I���̑��k����ƂȂ�͑����M�i���Ǖ��v�̈���q�B�E�}�Q�Ɓj�ƂƂ��ɁA���[���V���b�n�E�e�X�g�̌����i�͑��A����A1959�N�j���܂߁A��ɐ��_�����a��Ώۂɂ��Ă������̌��������Ă��܂��B�����a��͓��I�ɉ��߂������ƂŐ��E�I�ɕ]���̍����V�����@�[�m�E�A���G�e�B�Ƃ����l�I�E�t���C�f�B�A���̒����i�w���_�����a�̐S���x1958�N�A�q���X�j���i1956�N�H����̕a�C�×{���Ɂj�͑��Ƌ����̂����̈�Ȃ̂ł��傤�m���T�n�B

�@���{��a�@�ł́A�����ł������I���̑��k����ƂȂ�͑����M�i���Ǖ��v�̈���q�B�E�}�Q�Ɓj�ƂƂ��ɁA���[���V���b�n�E�e�X�g�̌����i�͑��A����A1959�N�j���܂߁A��ɐ��_�����a��Ώۂɂ��Ă������̌��������Ă��܂��B�����a��͓��I�ɉ��߂������ƂŐ��E�I�ɕ]���̍����V�����@�[�m�E�A���G�e�B�Ƃ����l�I�E�t���C�f�B�A���̒����i�w���_�����a�̐S���x1958�N�A�q���X�j���i1956�N�H����̕a�C�×{���Ɂj�͑��Ƌ����̂����̈�Ȃ̂ł��傤�m���T�n�B

�@���̍��A�����юi�̒�q�ɓ����鐸�_�l�ފw�ҁA�����숤�i1924�|1991�j�Ƃ����S�N�̒m�Ȃ܂����A����̓��[���V���b�n�E�e�X�g�̌�������ĂȂ̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��m���U�n�B���҂Ɠ����́A�����̍ŔӔN�Ɏ���܂Őe���Ȍ𗬂𑱂��܂����B�������Ă��܂��܂Ȋp�x���珬��Ö@�̉��ǂ𑱂���̂ł��B���̓�������Љ�ꂽ�̂�������܂��A���҂́A��͂荡���̈���q�ł������~�����v���t�Ƃ��āA���Ԋw�I�Ȍ����@��g�ɂ��܂��B���̕��@���A���҂₻�̊��Ƃ��ẲƑ��Ƃ̊W�ɂ����k���Ȋώ@���s�Ȃ��ۂɑ傫�Ȗ�����������̂ł��i����A1966�N; 1970�N�A10�y�[�W�j�B

![]()

|

|

�@�����Œ��ڂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂́A���ۂɂǂ��܂ʼn\���͂Ƃ������A���a�̗\�h��ړI�ɂ��Ă��邱�Ƃł��B�����āA���k�҂������ő҂��Ă��邾���ł͐��_�ȕa�@�Ɠ����ɂȂ��Ă��܂����߁A�W�҂����Ƌ��͂������ď��O�ł̊����ɏd�_��u�����̂ł��B�l�����d�Ƃ������ꂩ��A���k�҂̓��Ӕ[���������őΉ����邱�Ƃ�A�a�@��މ@�������҂̃A�t�^�[�P�A���������������d�����邱�ƂȂǁA�]���̕��@�Ƃ͑S������Ă������߁A���̎�@�́u�Ȗؕ����v�ƌĂ��悤�ɂȂ�܂����i�����A64-65�y�[�W�j�B����܂ł͕a�@�̎哱�ō���Ă����Ƒ�����A�Ƒ���������I�ɉ^�c����`�ŗ������������Ƃ��A����܂łȂ��������Ƃł����i�����A76�y�[�W�j�B

�@���҂����_�a�̗\�h���咣����w�i�ɂ́A�Q�n��w���_�Ȃō��Ȃ����P����Ă��鐶���Տ��Ƃ����Ή��@������܂����B�������Q�̋��ꂪ���܂�Ȃ��A�Ƒ��̋��͂�����ꂽ�����ŁA���҂����Â��������ۂ���悤�Ȃ��Ƃ��Ȃ���A�u�ŏ�����ʉ@���Â����ł��܂�������̂́A���_�����a���҂̏ꍇ�A���f�������̂� 35 �p�[�Z���g�ɂ��̂ڂ�A���̂��� 64 �p�[�Z���g�͗\��ǍD�v�Ƃ������ʂ��A���̒��ŏЉ��Ă��܂��i�����A14�y�[�W�j�B

�@���̍��ɒ��҂������������A�����[��������R�Ⴞ���Љ�Ă����܂��B�P��́A�u�����s���ʂ̂䂪�݁v�Ƃ��Ē���Ă���A40 �̏����̎���ł��B�a�@�̂�������ɂ��A�Z�ݍ��݂ʼnƎ�����`���Ă���Ƃ̎�l�̕ɂ����̂ŁA����Ԃ𗊂ۂɎ��̂悤�ȏo�������������̂������ł��B�N���[�j���O�����W���ɗ���̂ŁA�T��~�D��a���A��������x�����悤�Ɍ������ďo�������̂ł����A�\���ɔ����āA�N���[�j���O���̑O�ɕĉ����W���ɗ����̂ł��B�����̗��������킹�Ă��T��~�ő��肽�̂ł����A�ɂ�������炸�A���̏����́A�������Ȃ��ƌ����ĕĉ���ǂ��Ԃ��A���ɗ����N���[�j���O���ɂT��~��n���Ďx���������܂����̂ł����i�����A80-81�y�[�W�j�B

�@���́A�u�䂪�݂̂���Ƒ��v�̎���ł��B�����a�̎q�ǂ�������e�Ȃ̂ł����A����C�܂܂Ȑl���𑗂��Ă��������ŁA��Q�I�Ȏv�����݂̒��Ő����Ă����悤�ł��B���̐��́A���������Ƒ��ɑ��鈫�ӂŖ����Ă���A���ꂪ�A���̂悤�ɉƑ��ɍ~�肩�����Ă���ƌ����̂ł��B�������A����������̎q�ǂ��ɂ������ĕ�������킯�ł��B���̏����̐����́A�q�ǂ����O�E����u�����ĕی삷�邱�ƂɏI�n���Ă���قǂł����B����ɑ��āA�q�ǂ��ł��銳�҂́A���̕�e���u���݂��炢�A�y�̂��āv���܂����B���̂��߁A���̕�e�́A���҂̎��Â�i�߂邤���ő傫�ȏ�Q�ɂȂ����̂ł��B���҂���@������ƏǏ�͍D�]����̂ł����A��e�Ɩʉ���莩��O���������肷��ƁA�����ǂ���Ɉ�������̂ł����B�Ƃ��낪�A���҂́A��e���������y�̂������ŕ���Ă��邽�߁A��e�̉e������킯�ł��B�����ŁA�ӂ����ʋ������Ď��Â����Ƃ���A�悤�₭���z��f���Ƃ��ł����Ƃ����̂ł��i�����A89-90�y�[�W�j�B

�@�����P��́A�m�I��Q���Ƃ܂��������Ă������������a�̎���ł��B�����A���w�Q�N�̒j���ł������A���w�Q�N�܂ł͂ӂ��ɔ��炵�Ă����̂������ł��B���̍��A�u��S�叫�Ɏ�Ђǂ������߂���Ƃ��������v������܂����B���̌ォ��A�������ݎv�ĂɂȂ�A�����������Ċw�Z�̐��т����������̂ł����B���̂��߁A�u���w�Z�P�E�Q�N�̂���͑�l�̎��]�Ԃɂ��̂ꂽ���A���т������Ȃ������v�ɂ�������炸�A�u�r������Ȃ鐸�_����v�Ƃ��Ĉ����Ă����킯�ł��i�����A91�y�[�W�j�B

�@�������Ē��҂́A�a�@�ő҂��Ă����̂ł͌����ďo����Ƃ̂Ȃ��������̎���Ƃ����ɐڂ��邱�Ƃ�ʂ��āA�M�d�Ȍo����L�x�ɐςނ��Ƃ��ł����̂ł����B���̂悤�Ȍo�����A��ɓƎ��̐S���I�����_�ݏo����ՂƂȂ�̂ł��B

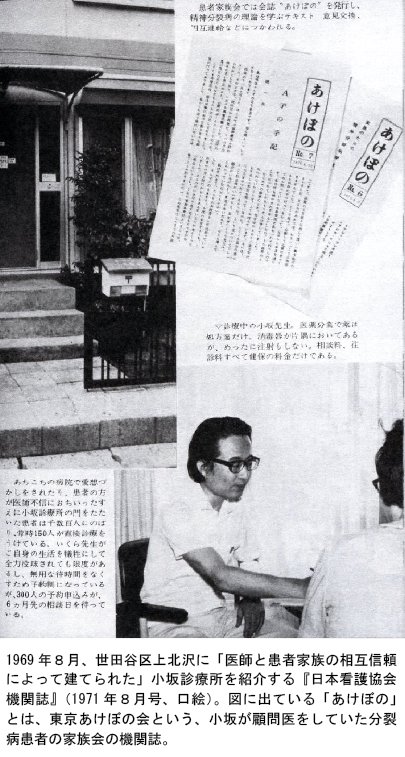

�@���̌�A���҂́A�s������a�@�Ζ��i1965�N�Q������B66�N�V���ɓ����s���_�q���Z���^�[�ֈٓ��A68�N12���܂Łj���o�āA�{���o�ł̎��_�ł́A���҉Ƒ��̎x�����āi���c�A1971�N�A15�y�[�W�G�u�Ō�v�ҏW���A1971�N�A�V�y�[�W�j���c�J���k��̏Z��n�ɊJ�݂��ꂽ����f�Ï��i���}�Q�Ɓj�ŁA���_�����a���҂�Ƒ��̐f�Â⋳��ɓ������Ă��܂����B�Ȗ؎��ォ����H���Ă������҂�Ƒ��̋���ɁA����ɗ͂�����悤�ɂȂ��Ă����̂ł��B�����āA24 ���Ԑf�Â��s�Ȃ��A��ԂɍĔ��∫�������₷�������a���҂̉ƒ�ɉ��f���Ă����̂ł����B�Y�ׂ͂Ă�̉Ƃ̌��J�n���ǁi�ނ����₿�@�����悵�j���A���̓_�ł͒��҂Ǝ��ʂ��������𑱂��Ă��܂��i���Ƃ��A�Y�ׂ͂Ă�̉ƁA2005�N�G���J�n�A2009�N�j���A�ƒ�̒��ł̉Ƒ��Ƃ̐ڐG�Ƃ����_�ł́A���҂̌o���̂ق����͂邩�ɖL�x�Ȃ͂��ł��B�����a���҂̉Ƒ������Ŕ��m���Ă��邱�Ƃ�ʂɂ��Ă��A�����a���҂̉Ƒ������������g�������Ēm���Ă���҂́A���҂̉e�����ď���a�@��ސE���A�������s���_�q���Z���^�[�ɐЂ�u���ē��l�̊��������Ă����l�c�W�i2001�N�A��V�́j�������A���ɂ͂قƂ�ǂ��Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�@���̌�A���҂́A�s������a�@�Ζ��i1965�N�Q������B66�N�V���ɓ����s���_�q���Z���^�[�ֈٓ��A68�N12���܂Łj���o�āA�{���o�ł̎��_�ł́A���҉Ƒ��̎x�����āi���c�A1971�N�A15�y�[�W�G�u�Ō�v�ҏW���A1971�N�A�V�y�[�W�j���c�J���k��̏Z��n�ɊJ�݂��ꂽ����f�Ï��i���}�Q�Ɓj�ŁA���_�����a���҂�Ƒ��̐f�Â⋳��ɓ������Ă��܂����B�Ȗ؎��ォ����H���Ă������҂�Ƒ��̋���ɁA����ɗ͂�����悤�ɂȂ��Ă����̂ł��B�����āA24 ���Ԑf�Â��s�Ȃ��A��ԂɍĔ��∫�������₷�������a���҂̉ƒ�ɉ��f���Ă����̂ł����B�Y�ׂ͂Ă�̉Ƃ̌��J�n���ǁi�ނ����₿�@�����悵�j���A���̓_�ł͒��҂Ǝ��ʂ��������𑱂��Ă��܂��i���Ƃ��A�Y�ׂ͂Ă�̉ƁA2005�N�G���J�n�A2009�N�j���A�ƒ�̒��ł̉Ƒ��Ƃ̐ڐG�Ƃ����_�ł́A���҂̌o���̂ق����͂邩�ɖL�x�Ȃ͂��ł��B�����a���҂̉Ƒ������Ŕ��m���Ă��邱�Ƃ�ʂɂ��Ă��A�����a���҂̉Ƒ������������g�������Ēm���Ă���҂́A���҂̉e�����ď���a�@��ސE���A�������s���_�q���Z���^�[�ɐЂ�u���ē��l�̊��������Ă����l�c�W�i2001�N�A��V�́j�������A���ɂ͂قƂ�ǂ��Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�@��������̉��c�́A�����ɂ̓\�r�G�g���_��w�̗L�͂Ȍ����҂Ƃ��Ēm���Ă�������ŁA���_�a���҂̐l���i��̗��ꂩ��A���_��Â̗��j���ꎟ�����Ɋ�Â��ĒO�O�ɒ��ׁA�M�����̍����_���⒘���Ƃ��Ĕ��\����Ƃ����������ŋ߂Ɏ���܂ő����Ă���A�킪���̐��_��Îj�����̑��l�҂Ƃ��ĂƂɒm���Ă��܂��B�A�p���g�w�C�g��j�~���闧�ꂩ��A���_�ȕa�@�ւ̓��@���܂߂��S���ɔᔻ�I�Ȓ��҂Ɗ�{�I���O����v�������Ɓi���c�A����A1970�N�j����A���̊����N���ɂ���{���̊��s�Ɏ������悤�ł��B���c�́A�u�n�抈���̂����炵���ʂ���I�ɂ���Ђ炢�Ă����v���҂́u�������ł��̖{�́A���_�q������ѐ��_��Q�̎��ÂɊւ���ŐV�̍l�������ӂ���Łv����i321-322�y�[�W�j�Əq�ׂĂ��܂��m���V�n�B

�@�X�̐��_�Ȉ�Ƃ��Ēm����悤�ɂȂ��̕l�c�W�́A�n�搸�_��Âɖڊo�߂�����̍��ɁA���҂�̊����ɂ��Ď��̂悤�ɏ����Ă��܂��B

�@�k�]���̐��_�Ȉ�Ȃ�l���ɂ͊��҂����Ȃ��ʼnƑ��̘b���������ē��@�����߂Ă����B����ɑ��A����A���Y�k���q�B�ی��w�l�͂���ƑS�����_���قɂ����B�����ē��@�����Ȃ��Œn��ɂ������܂��Â𑱂����Ȃ����̂��A�Ƃ��肬��̓w�͂�ςݏd�˂Ă����B�i�l�c�A2001�N�A42�y�[�W�j

�@�{���͂S���ɕ�����Ă���A�e���ڂɂ��Ăӂ���̒��҂������ōs�Ȃ����ƁA���̓��e��ی��w�i�g�Z�a�q�j�Ɛ��_�q�����k���i���Y���q�j���܂߂��S�l�ł��̂Ǎs�Ȃ������Ƃ�Ƃ��A���Ԓʂ�Ɏ��^����Ă��܂��B���҂̓����̍l�������́A�����Տ��Ƃ����Ή��@��҂ݏo�����]�F�v��i1924�|1974�N�j�ɑ傫�ȉe�����Č`�����ꂽ���̂ł����A����ɓƎ��̕����a�S���_�ɔ��W���čs���܂��B�{���́A�����Տ��̉e����F�Z���c���Ȃ�����A�������甲���o���n�߂������̒���ŁA�܂��S���Ö@�Ƃ����`�͂Ƃ��Ă��܂��A���◝�_�̔��W�j��H�邤���Ŕ��ɏd�v�Ȉʒu�Â��ɂ�����̂ł��B���̂悤�Ȏ����A�{�e�ł́A���҂��S��������U�ҁi���Â̐i�ߕ��j�Ƒ�V�ҁi�������w���\�\�����a�𒆐S�Ɂj�݂̂�Ώۂɂ��āA���̎咣�����Ă������Ƃɂ��܂��B

�@�������Ȃ���A���͂����P���ł͂���܂���B�ΏǗÖ@�ɂ���ďǏ������蔖�ꂽ�肵�������ł́A�Љ������ɓ��������u�Ɠ��ȕȁv���\�ʉ�����Ƃ������肪�A������̂܂c����Ă��܂�����ł��B���̓_�����A�����a���A�N���a���܂߂����̐��_�����ƍ��{����قȂ�Ƃ���ŁA�Љ�A�ɍۂ��ďd��ȏ�Q�������N�������ƂɂȂ邽�߁A���Ƃ������̂���Ή��ɋꗶ�A��a���Ă����ő�̓����i�����錇�ׁj�Ȃ̂ł����B�N���a�̏ꍇ�ƈ���āA���_�Ȉオ�Ĕ���j�~���ׂ����҂ɕ���𑱂�������̂́A���̂悤�ȗ��R�����邽�߂ł��i�������A���@���ɂ��Ƒ��̖ʉ����ƈ�������ꍇ�������k���̍��̒��҂������������悤�ł����A����͈�ʂɂ́A�Ƒ������҂��h�����邽�߂Ɖ��߂����l���Ƃ�����킩��悤�ɁA����𑱂��Ă��Ă��A�Ĕ���j�~���邱�Ƃ͂ł��܂���j�B���҂́A���̖����A�Ĕ��₻�̗\�h�Ƃ������Ƃ���߂Ď��̂悤�ɐ������Ă��܂��B

�@�u���Ƃ��ΑI������\�͂��������邵�������Ƃ��A���邢�͍��ׂȖ��_�A���K�Ƃ����̂ɂ������Ƃ��A���邢�͂������肵���l���v��������Ă��Ȃ��Ƃ��A������̓Ɠ��̕Ȃ������Ă��܂��B���̂��ߑI���������������ꍇ�ɂł��킵�܂��ƁA�Ђ��傤�ɓ��h���A���h�����������ɏǏ܂��o�Ă���B���̂��߂ɂ܂��܂��Љ������ƂȂ�Ƃ����ӂ��ɂȂ�킯�ł�����A�����ŒP�ɎЉ�����\�ɂȂ�悤�ɂƂ����w�������ł͂Ȃ��āA�����ōĔ������������ƂȂ��A�Ĕ����������Ȃ��瓯���ɎЉ�̂Ȃ��̖����E�n�ʂ��l�����Ă�������w�����K�v�ɂȂ��Ă��܂��v�i112-113�y�[�W�j

�@�����ɁA�����̒��҂̕����a�ς��v��Ă��܂��B���X�⑫����ƁA�I������𔗂�ꂽ�������łȂ��A����ȊO�̎�_���h�����ꂽ���ɂ��A�����悤�ɕ����a�Ǐo�āA�Љ�����痣��Ă��܂��Ƃ������Ƃł��B�����āA�Ĕ����J��Ԃ��ɂ�Ă܂��܂��Љ��������ɂȂ�킯�ł��B�Q�N��ɏo�ł����Q���i�w���҂ƉƑ��̂��߂̐��_�����a���_�x����сw���_�����a�ǖ{�x�j�ł́A�����̓����́A��������߂� �g���҂̂��������h �Ɩ��Â����A��薾�m���ᔻ�I�Ȍ`�ŕ\������邱�ƂɂȂ�܂��i����A1972�N���A29-32�y�[�W; 1972�N���A79�y�[�W�j���A���̍��́A�܂������ꕔ�����ڂ���Ă��������ł���A���܂�ᔻ�I�Ȍ`�ɂ܂Ƃ߂��Ă����킯�ł�����܂���B�@����܂ł̋L�q����킩��悤�ɁA�����Z�p�̐ٗ��y�������邱�Ƃ����Â̍����ɂȂ邽�߁A�Љ���𑗂点�Ȃ��玡�Â����ق����͂邩�Ɍ��ʓI�ł��B�������Ȃ���A��ނȂ����@��I�Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ�����Ƃ��āA�u�Љ�ɂ������Ƃ�����v�Ȃقnj������Ǐ�������Ă���ꍇ���܂߁A�T�ʂ�̏�������Ă��܂��B���̏ꍇ�ł����Ă��A���@�͒����v��̈�Ƃ��đI�����ׂ����̂ł����āA���Ղɓ��@������ׂ��ł͂Ȃ����Ƃ��A���̈���ŋ������Ă��܂��B�����āA�K��w���҂����݂��A�Ƒ����炪�O�ꂵ�Ă���A�����a�ł� 95 �p�[�Z���g�͒ʉ@�݂̂őΉ��ł���Ɩ������Ă���̂ł��i119-122�y�[�W�j�B

�@����́A�o���Ɋ�Â����̂ł��邾���ɁA�������ׂ��炴�锭���ł��B���ɁA�킪���ł��ŋߒm����悤�ɂȂ����A��Ƃ��ď��������a��Ώۂɂ����I�[�v���E�_�C�A���[�O�Ƃ������@�ł́A�����̏ꍇ�A���@�����邱�ƂȂ��A�������R���_�a����قƂ�ǎg�킸�ɑΉ��ł��Ă���iSeikkula et al., 2006�j�悤�ł��m���W�n�B�܂��A�k�C���A�Y�ׂ͂Ă�̉Ƃ̓����҂����̏ꍇ�ɂ��A����ʂ��啝�ɏ��Ȃ������ł��i�Y�ׂ͂Ă�̉ƁA2005�N�A124 �y�[�W�j�B������肩���҂́A�����a�Ǐ����u�̂����ɏ����A�Љ���ɕ��A�����邽�߂́A���Α���I�ȕ��@�𐢊E�ɐ�삯�ĕ҂ݏo�����̂ł��B�����āA�Q�N��ɂ́A����ɑ���I�ȕ��@���J�����A�����S���Ö@�Ƃ����`�őł��o���悤�ɂȂ�̂ł��B���̍��̗��_�̔��W���A�����ɋ}���Ȃ��̂ł����������킩�낤�Ƃ������̂ł��B

�@���� 30 �ł�������w�Ə��߂Ėʐڂ����̂́A�T��ڂ̓��@����މ@���鎞�_�ł����B���̏����̍Ĕ��́A�����N���ɋN�����Ă��܂����B���@����ƂQ�A�R�����ŏǏ��܂�A�މ@��͎�w�Ƃ��Ĉ��肵�������𑗂邱�Ƃ��ł���̂ł����A�N���ɂȂ�ƕK���Ĕ�����Ƃ����o�߂��J��Ԃ��Ă����̂ł��B�Ĕ��̏��o�����Ƃ���A���ɂȂ�ƁA�v�̐e�މ��҂��o�҂��̂��ߏW�c�ŏ㋞���Ă��āA�{�l�̎���ɐQ���܂肷��Ƃ����������������܂����B�Z�ݍ��݂̐E��������Əo�čs���̂ł����A����܂ł͖��ӁA�Q���A�R���܂Ŏ����������Ƃ����̂ł��B���̏����́A������Ƃ��ł��Ȃ������̂��߁A�����������I���܂œ����܂��A���ꂩ��悤�₭���ɏA���Ƃ����������J��Ԃ���Ă����̂ł����B�����āA�S�����o�čs���Ă��܂��ƁA��J���ނ��ē|��A���̍�����ْ��a�I�ȏǏn�܂�Ƃ����o�߂�H���Ă��邱�Ƃ��킩�����̂ł��B

�@�����m�������҂́A���������v�ɓ��������A���̏����ɂ́A�����H�̗p�ӂ��������āA10 ���ɂ͏��ɏA������悤�ɂ������̂ł��B���̌��ʁA���҂̐����ʂ�A�N���s���̂悤�ɂȂ��Ă����Ĕ������̔N����~�܂����̂ł����B���̎���ɂ��āA���҂͎��̂悤�ɉ�����Ă��܂��B�@�u�킽���͂��̊��҂���ɏo�����܂ł�������̖�肩��ǏĔ�����炵���Ƃ������Ƃ��A���ڂ낰�Ȃ���肳���肵�Ă����킯�ł����A���̊��҂���ɂ���Ă���߂Ċm��I�ɁA�܂肱�̐l�̏ꍇ�A�����ƁA���ꂩ�琄���Ɋ�Â���i���������Ƃɂ���čĔ��h�~�Ƃ������ʂ��o���B����������A�̌��ʂ����̂ł�����A���̊��҂�������Ƃɂ��Ă킽���͐�����̖��ɂ���čĔ���������Ƃ������Ƃ��A���������Đ����̃R���g���[���ɂ���čĔ���h�~�ł��邱�Ƃ��m�M����悤�ɂȂ����̂ł��v�i179-180�y�[�W�j

�@���҂͂����ő傫�Ȕ����������킯�ł����A�����f���ɎƂ���Ƃ͂��܂肢�Ȃ������悤�ł��B�݂̂Ȃ炸�A�Ĕ�����������悤�Ƃ��邾���̏��ɓI�ȑΉ��������ݏo�������Ƃ������������������_�́A�����Տ��h�i���Ƃ��A�i�A1978�N�A�U�y�[�W�j���܂߂����Ƃ����̔����ݏo���悤�ɂȂ�̂ł��B�������A���ꂪ�\�ʉ�����̂͂���������̂��Ƃł��B�@���ӁA�������������Ƃ��Ă��A���Ԉ�ʂ̐l�����́A�����̂��Ƃ⌒�N�̂��߂��l���āA��J���ނ���قǂ̏�ԂɂȂ�Ȃ��悤�ɋC�����Ȃ���s��������̂ł��B����ɑ��āA�u�����a�̊��҂���́A�����Ŏ���������ł��Ȃ��B�܂萶���Z�p�Ƃ����ʂŁA�Ђ��傤�ɉ��肭���ȏ��������Ă��܂��B���̌��ʃ_�E������B��������Ƃ��̂��ƂɏǏo�Ă���v�Ƃ��������_���A���҂́A�b��I�Ȃ��̂ɂ��Ă������őł����Ă��킯�ł��B���̗��Â��Ƃ��āA�s�K�ȑΉ����������ߍĔ������Ǝv�����V��̎�����Љ�Ă��܂��i181-185�y�[�W�j�B

�@���̂����̂P��́A���_�Ȃ�މ@������ɉp��b�w�Z�ɒʂ��Ă��������̎���ł��B������A���̏����́A���������e���}�a�ɂȂ������߁A��e�ɑ����ĉƎ���S������悤�ɂȂ�܂����B���̌��ʁA�ʊw���ł��Ȃ��Ȃ����킯�ł����A��e�v���ł��邽�߁A���ɕs���͘R�炵�܂���ł����B��������Ɣ�ꂽ�ƌ����悤�ɂȂ�A���o�A�ϑz���n�܂�܂����B���̏����́A����܂ʼnƎ����e�܂����ɂ��Ă��āA�⏕�I�ɂ�����`�������Ƃ��Ȃ����������ł��B

�@���҂́A���̏������Ĕ��������N�������u�����v�ł͂Ȃ����ƍl���܂��B�Ƃ͂����A�܂� �g���◝�_�h ��������O�̂��ƂȂ̂ŁA�g�����h �����m�ɍi�荞�߂Ă���킯�ł͂���܂��A�����̏o������S���I�����Ƃ݂Ă����킯�ł�����܂���B�܂��A���̌��ʂƂ��ċN����Ǐ�Ƃ̎��ԓI�ߐڂƂ��������ɂ��Ă��A�܂����܂茵���ɍl���Ă����킯�ł��Ȃ������ł��B

�@�������������Ƃ��̌��ʂƂ��Č�����Ǐ�Ƃ����ԓI�ɋߐڂ��Ă���K�v������Ƃ���A�e�މ��҂̑S�����o�Ă����Ă��܂�����ɁA���邢�͕�e�ɑ����ĉƎ�������悤�ɂȂ��Ă��炭���Ă���Ĕ�����̂͂Ȃ��Ȃ̂ł��傤���B���҂̎咣����悤�ɔ�J���ނ��ē|�ꂽ���߂ɍĔ������Ƃ���ƁA����ȊO�̏ꍇ�ł������x�ɔ�J���ނ���ΏǏo��͂��ł��B���������āA��J���ނ������Ƃ��������ǂ����́A���ꂾ���ł͂킩��Ȃ����ƂɂȂ�܂��B�������Ȃ��璘�҂����̂悤�ɍl�����̂́A�Ĕ��̑O�ɋN�������o�����̊ώ@�ɐS���𒍂��i�K�ɂ��������Ƃɉ����āA������������ɂ���Ď��ۂɏǏ��������߂Ȃ̂ł��傤�B

�@�����Տ��̍l����������܂������o������Ă��Ȃ����߁A�����a���҂̐��i�����ɂ��ẮA��L�̂��̂��܂߁A�����Տ��̒҂ł���]�F�̎咣�����̂܂Љ�Ă��܂��B

�@�u���ׂȓ��ӓ_�A���i�A�w���Ƃ������̂ɂ������B���ׂȖ��_�~�ɂ������B���l�ɔF�߂�ꂽ����A�]�����C�ɂ���B�a�C�ɂ��ẴR���v���b�N�X�������B�Z�������I�ł���A�܂��n�ԃE�}�I�ł���B�`���I��`�ŁA�Z�ʂ������Ȃ��B�I���̏�ɂ����č������A���f���A�ۑ������������ł���B������߂������Ė����₷���B�s���������B�Â����n�Ȑl���v��������Ă���B�c�t�ȗϗ��ςɎx�z����Ă���B�ŎZ�I�ł���A�P�`�ł���A�ڐ�̗��ɂƂ���₷���B�C��ꂵ�₷���B�Έِ��W�ɕq���v�i185-186�y�[�W�j

�@�����āA�u���������ӂ��Ȑ����Z�p�̐ٗ������Ă��邩��A��ʐl��������Ώ��ł���͂��̐�����̎����ɐU���A�Ō�ɐ����̔j�]���N�����B�����Ă���Ɉ��������Ă�����̂��A�Ǐ�̍Ĕ��v�ƍl����̂ł��B���������āA�Ĕ���h�����߂ɂ́A���������ٗ�Ȑ����Z�p�����コ���邽�߂̎w�����K�v�ł��邱�ƂɂȂ�܂��m���X�n�B������A���̍��̒��҂́u�������w���v�ƌĂт܂����B���҂́A���ۂ̑Ή��ɂ��ĂS��̎�����f���Đ������Ă��܂����A�����ł͂��̂����̂Q���v�ďЉ�܂��B�@���K�ɑ��邱����肪�����j���H���́A����ӂ���Ƃ育�Ƃ������n�߁A�������猇����悤�ɂȂ����B�Ǐ�Ĕ��̌����Ǝv�����o�������Ƒ��ɖ₢�����ƁA���̏Ǐo��ӂɁA�K���Řr���v�����Ă��邱�Ƃ��킩�����B���K�I�Ȏ������������̒j�����r���v�������̂ŁA���ꂪ�u�{�l���䂳�Ԃ��āA���̏Ǐ�����������̂ł��낤�Ɛ����v�������҂́A��e�Ɏw�����Ęr���v���^���������i�����̓������e���x�������j�B����ƁA�Ƃ���ɂ���܂ł̏Ǐ����A��������o����悤�ɂȂ����i187�y�[�W�j�B

�@�������́A�a�C�𗝗R�ɗ������ꂽ�ꎙ���������̎���ŁA���鎞�A�}���ɖϑz��ԂɊׂ�A�����̗��ꂪ�n�܂�܂����B���̌����ƂȂ肻���Ȗ�肪���������ǂ������ׂ��Ƃ���A���̏����͎��i�ɋ����������������Ă��邱�Ƃ��킩��܂����B���̂��Ƃ́A30 ���߂��Ă��玑�i�����߂ĒZ����w�𑲋Ƃ��Ă��邱�Ƃ���킩��Ƃ����̂ł��B�����āA���̎����ە�ɂȂ낤�Ƃ��Ď��i�����̂��߂̕����n�߂��̂ł����A���̍�����Ǐo�Ă������Ƃ��킩�����̂ł��B����܂ł��A�d���̑��ɕ��╛�Ƃ��n�߂�ƈ������Ă������Ƃ��������܂����B�����Œ��҂́A���̏�����������ĕە�̎�����������߂������̂ł��B���������Ƃ���A�}���ɏǏ��������āA���Ƃ̃p�[�g�^�C���̎d���ɕ��A�����̂ł����i188�y�[�W�j�B

�@�������w���Ƃ́A���̂悤�ɏǏ�𑀍�I�ɏ��������邱�Ƃ�ʂ��Ď�����q�ώ������A��L�̂悤�ȁu��_�v�����������邽�߂̎w���Ƃ������Ƃł��B�������A�ォ��U��Ԃ�ƁA���̕��@�ɂ͂������̖�肪����܂����B�ЂƂ́A��������̉���𗝔O�Ƃ��Ă���ɂ�������炸�A�ꍇ�ɂ���Ă͖{�l�̈ӎu�����āA����Ƃ͋t�̍s�������v���Ă��邱�Ƃł���A�{�l�̎����𑣂������ɐi�߂悤�Ƃ��Ă���Ƃ͌���Ȃ����Ƃł����B��ɏd�����邱�ƂɂȂ� �g���Ȍ���h �́A�܂��قƂ�ǖ�������Ă��܂��B��̂��������d�����鐶�Ԋw�̉e�����ɂ��������߂Ȃ̂ł��傤���B�����̓_�ɂ��ẮA���̌�ɏo�ł���钘���Ŕ��ȓI�ɏq�ׂ��邱�ƂɂȂ�܂��i���Ƃ��A����A1972�Na�A14�y�[�W�j�B

�@���҂́A���҂��Ǐ�������Ă���ꍇ�A�Ǐ�ɘf�킳��Ă͂Ȃ�Ȃ����Ƃ𒍈ӂ��Ă��܂��B����́A��q�̂悤�ɏǏ̂����Ȃ̂ł͂Ȃ��A�Љ�����ł���悤�ɂȂ邩�ǂ����̂ق�����肾����ł��i202�y�[�W�j�B�Ǐ̂���ɂ��Ȃ��Ƃ��Ă��A�Ĕ�����������K�v������̂͂܂���������܂���B���̂��߂ɂ́A���̌����𖾂炩�ɂ��čs�������Ȃ��킯�ł��B

�@���̈�Ƃ��Ē��҂́A�]�F�ɕ���ĕ����a���^�Ɣ\���^�ɕ����A���ꂼ��̔��a�̌����ɂ��Č������܂��B�����āA�^���Ȃ킿�l�܂����^�̏ꍇ�́A�u���͂��琶���̊g���v�����ꂽ�Ƃ��A�����Z�p�̐ٗ���j�]�����܂��B�t�ɁA�Ђ��傤�ɐϋɓI�ȁA�l�܂����ɂł��Ȃ��^�̕����a�̏ꍇ�ɂ́A�������琶�����g�傳���āA���̂��߂ɔj�]�����܂��v�Əq�ׂ�̂ł��i194�y�[�W�j�B������ɂ��Ă��A�����̊g��ɍۂ��čĔ����N����₷���Ƃ������Ƃł��B���̕��ޖ@�́A�܂��Ȃ���������܂��B

�@�����̊g��ɊW���čĔ����₷���̂������ł���A���Ƃ��A�r���v���������ƂōĔ������Ƃ�����̎���ɂ��Ă͂ǂ��l����悢�̂ł��傤���B���̏ꍇ�́A�������g�傳�������ʂƂ��čĔ������Ƃ͍l���ɂ����悤�Ɏv���܂��B���̂悤�ɁA���ۂ̊ώ@�����Ɨ��_�Ƃ��A�܂����܂肩�ݍ����Ă��Ȃ���ۂ���̂́A���̍��̒��҂��A�ڂ̑O�̊ώ@�����d�������ŁA���_�����}���ł������߂Ȃ̂ł��傤���B

�@�����̒��҂́A�R���_�a��ɂ��āA����p���l�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂͂܂������Ȃ��Ƃ��Ă��u���ЕK�v�v�ƍl���Ă��܂����i206�y�[�W�j�B����������́A���������₷�������A�������w����e�Ղɂ��邽�߂̈ꎞ�I��i�Ƃ����ȏ�̂��̂ł͂���܂���B�킪���ōR���_�a�g����悤�ɂȂ����̂́A���҂����_�Ȉ�ɂȂ�킸���R�N�قǑO�̂��Ƃɂ������A������̌��ʂɊւ��鋤���_���ɖ��O��A�˂Ă���i���Ƃ��A���{��A1959�N�j�قǂȂ̂ŁA���҂́A�Ö@�ɂ��Ă��o�����L�x�������̂ł��i����A1970�Na,b�j�B���̂��߁A���@���Ƒމ@��ł́A�����ʂł��e�����قȂ�̂Œ��ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ��āA��̌��������ɂ��Ă��d�v�Ȏw�E�����Ă��܂��B�u�މ@���O�Ɠ���ʂ̖���o���Ă���ƁA�������͂��߁A����p���o�����v�Ȃ̂ŁA���ʂ���K�v������Ƃ����̂ł��i208�y�[�W�j�B

�@���̂悤�ȕ��@�ňꕔ�ɂ��Ă��Ĕ������邱�Ƃ��ł���̂��ǂ����ɂ��ẮA���ۂɎ����Ă݂Ȃ���킩��܂��A�����a�𑀍�I�ɍĔ���������@�́A�]���̐��_��w�ł͑S���m���Ă��Ȃ��̂ŁA���̓_���炷�����͔��ɏd�v�Ȕ����ł��B�����ŋ����[���̂́A���̒��ɐ�q�̖��ɊW����u��ꂳ����v�Ƃ����g�̈��I�ȕ��@���܂߂Ă��邱�Ƃł��B���҂́A��N�A���������v���ɂӂ�邱�Ƃ͂Ȃ��Ȃ�܂����A�Y�ׂ͂Ă�̉Ƃōs�Ȃ��Ă�������� �g�����Ҍ����h �ł́A�u���Ă���v���Ǐ���o�������₷���Ƃ���Ă���i���Ƃ��A�ׂĂ邵���킹�������A2009�N�A113�y�[�W�j�̂ŁA���̔w�i�ɉ������邩�����Ă����Ƃ���A�q�ϓI�ȏƂ��Ă͂���������ꍇ������Ƃ������ƂȂ̂ł��傤�B

�@���҂͂����ŁA�����a���҂̉Ƒ���������[���Ȗ��_���������w�E���Ă���킯�ł����A���̈���ł́A�u�e���������҂���ɂЂ��傤�Ɉ���𒍂��ł����v�i219�y�[�W�j�Ƃ��q�ׂĂ��܂��B���� �g����h �̎��Ԃɂ͂܂����܂�ڂ������Ă��炸�A���e�ɑ��āA����قNj����ᔻ�����Ă���킯�ł͂���܂���B���̂悤�Ȕᔻ���\�ɂȂ邽�߂ɂ́A����Ɍo����ςޕK�v���������Ƃ������Ƃł��B

�@��V�҂̓��_�̒��ŁA���҂ƕی��w�A���_�q�����k���̂R�l�́A�����a���҂̓����ɂ��āA���ꂼ��̌o���Ɋ�Â��ċ�̓I�ɘb�������Ă��܂����A�@�O�ł̌o�����R�����炵�����c�́A���̒��ɂقƂ�Ǔ����čs���Ă��܂���B���̂��Ƃ�����킩��悤�ɁA�ƒ�K���Ƒ��Ƃ̖��ȐڐG��p�ɂɂ���Ԃ��Ȃ�����A���̓����͂킩��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B���̂��Ƃ́A�l�c�̒����i���Ƃ��A�l�c�A2001�N�A��V�́j�ɖڂ�ʂ��A�ۂ����ł��킩��ł��傤�B�����܂ł�����܂��A���̓_�͍��ł��S�������ł��B����ǂ��납�A�����̐��Ƃ����́A���������������A�o���Ƃ��Ăǂ��납�m���Ƃ��Ă��قƂ�ǂ����Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�@�d�����镔��������܂����A���̎��_�Œ��҂��C�Â��Ă��������a���҂̍s�����������炽�߂Đ�������ƁA���̂悤�ɂȂ�܂��B

�@���҂́A�����ЂƂA���ɏd�v�Ȏw�E�����Ă��܂��B���҂͕����a�̉Ƒ������Ŕ��m�����擾���Ă���킯�ł����A���̉Ƒ������ɂ��[���ȉe�����y�ڂ����˂Ȃ��قǏd��Ȗ��ł��B����́A�����̏،��ƈ����i���Ƃ��A�Z�̍ȁj�̏،��Ƃ��A�啝�Ɂi�ꍇ�ɂ���Ă͐����ȂقǂɁj�H���Ⴄ���Ƃ��A���Ȃ��炸�i���邢�͕p�ɂɁj����Ƃ��������ł��B���̐e�́A���҂ɂ��āA�����������炨�ƂȂ����q�Ŏ肪������Ȃ������ƌ�邱�Ƃ��������̂ł��B�Ƃ��낪�A���銳�҂̌Z�łɂ��ƁA�{�l�́u���傤�������ł�����w�}�������A���₶�Ƃ��ӂ���ɂ�������A�ǂ₳��āA�������������v�̂������ł��B�ɂ�������炸�A�e�͂��̂悤�ȋL���������Ă��炸�A�Z�ł����̂悤�Ȏw�E�����Ă��A�u����A���̎q�͈�Ԏ肪������Ȃ������v�Ɗ拭�Ɏ咣����̂������ł��i230�y�[�W�j�B����܂ł̉Ƒ������́A���̂悤�Ȍ����̏،������Ƃɂ��čs�Ȃ��Ă����̂ł��m��10�n�B�����Ȃ�ƁA���Ƃ͂���߂ďd��ƌ���Ȃ���Ȃ�܂���B

�@�Ō�ɁA�{���������ꂽ�i�K�ł̖��_�ɊȒP�ɂӂ�Ă����܂��B���̍��̌����_�́A�v����ɁA�c�e�̉e���������ނ������҂��A���n�Ȑ����Z�p���������Ȃ��܂Љ�ɏo�邱�ƂɂȂ邽�߁A����������_���h������邱�Ƃɂ���Ĕ��ǂ���Ƃ������̂ł����B�����a�́A��l�O�̎Љ�l�ɂȂ��Ă��甭�a���邱�Ƃ̑����N���a�ƈ���āA�قƂ�Ǘ�O�Ȃ��A�Љ�ɏo��O��̎����ɏ�������̂ŁA�Ǐ�o���̌����_�́A���̓_�m�ɐ����ł��Ȃ���Ȃ�Ȃ��킯�ł��B������ɁA�����a�ȊO�ɂ����l�̓������������l��������������̂͂܂���������܂���B���������āA���҂�����I�ɕ����鎿�I�ȈႢ������͂��ŁA�����_�Ƃ��ẮA���̓_�m�ɐ����ł�����̂łȂ���Ȃ�Ȃ��͂��ł��m��11�n�B�Ƃ��낪���҂́A���̍��������ɑ傫�Ȃ��̂ł��邩���������邱�ƂŁA���̐����Ƃ��Ă���̂ł��B���̍l�������́A��{�I�ɂ͍Ō�܂ŕς��Ȃ������悤�ł��B

�@���̒i�K�̒��҂́A�����̊��҂�f���o�����Ȃ��������߁A�����̌����ɂ͂ӂ���Ă��܂���B�Ĕ��̌����ɂ��Ă��A��q�����Ƃ���A�S���I�Ȃ��̂Ƃ���Ă����킯�ł͂���܂��A����������_��₤�ׂ��Ƃ�ꂽ�Ή��@�ɂ��Ă��A����قLj�ѐ��̂�����̂ł͂���܂���ł����B�܂��A���̕��@���A������Ԃ̊��҂ɓK���ł��邩�ǂ����ɂ��Ă��q�ׂ��Ă��܂��A�\��ɂ��Ă������̈���o�Ă��܂���B����Ö@�ƌĂ�� �g�����Ö@�h �W������ɂ́A����ɏ��X�̎��Ԃ��K�v�������̂ł��B

�m���Q�n������Ȏ��ȑ�w�́A�s�헂�N��1946�N�W���ɁA����܂ł̓�����w���w���w�Z��������w�֏��i�������̂ł���B�\�ȁi�Q�N�j�Ɩ{�ȁi�S�N�j�ɕ�����Ă���A�\�Ȃ́A�������ꏏ�ɐQ���܂肷��S�����ŁA��錧��~�S�����i���イ�j���ɂ������B�����̒���́A���20���A����60���ł���A�{�Ȃ֓��w����ɂ́A�ēx�̓����ɍ��i���Ȃ���Ȃ�Ȃ������B��P�����̖{�Ȃւ̓��w��1949�N�S���ŁA���Ƃ͂S�N���1953�N�R���ł������B���҂͂��̎��ɑ��Ƃ��Ă���̂ŁA����w�̑�P�����ł��������ƂɂȂ�B�Ȃ��A�\�Ȃ̌�g�ł��铌����Ȏ��ȑ�w���{���́A���݁A�������{��a�@�̌�g���鍑�����ۈ�Ì����Z���^�[���{��a�@�̐^�������ɂ��邪�A�����́A1947�N�ɐݗ����ꂽ������Ȏ��ȑ�w�t���a�@���{�䕪�@�̐Ւn�Ȃ̂ł���B���҂��炷��A���{��a�@�͂��̂悤�ɔ��ɐg�߂ȑ��݂Ȃ̂ł������B

�m���R�n�킪���ł́A2002�N�W���ɁA�Ό����ʂ��������邽�߂Ƃ��āA�g���_�����a�h �Ƃ��������̕a���� �g���������ǁh �Ƃ������̂ɁA���E�ɐ�삯�Đ����ɕύX����Ă���B���̏o�����́A�����ɏ���āA�e���̐��_�Ȉ�ɑ傫�ȉe�����y�ڂ����B���ɁA���`���p�ł́A����܂ł� �g���~����h �� �g�v�S���� �h�ɁA�؍��ł� �g�����a�h �ɕύX����Ă���iSartorius et al., 2014�G���r��A2018�N�j���A�p�ꌗ�ł́A���{�����悤�� integration disorder�iEllison, Mason & Scior, 2014�j�� salience syndrome�Asalience dysregulation syndrome�ivan Os, 2009a,b�j�A�����Ҏ��g�ɂ�� psychosis susceptibility�iGeorge & Klijn, 2014�j�Ƃ������V���ȗp�ꂪ��Ă���Ă���B�܂��A�T�E�T���v�g����w�̃f�C���B�b�h�E�L���O�h����́A�e�a�^���ƂɐV����������l�Ă��Ă���iKingdon et al., 2008�j�B

�@�����̕a�����̂ɖ�肪����Ƃ��Ă��A�������������ɑ��Ă͎^�ۗ��_������B���_�Ȉソ���������҂�Ƒ��ɐf�f����`���₷���Ȃ����iSato, 2006�j�Ƃ������_������͎̂����Ȃ̂�������Ȃ����A���̈���ŁA�a���̕ύX��m���Ă���ꍇ�ɂ͕Ό��̎��̌y�����ʂ͂قƂ�ǂȂ������Ƃ���i���r��A2018�N�j��A�P�Ȃ�a���ύX�ł͈ꎞ�I�Ȍ��ʂɏI����Ă��܂��̂ł͂Ȃ����Ƃ����w�E�iTranulis et al., 2013�j�����݂���̂ł���B�Ȃ��APsychological Medicine ����2013�N�V�����i��43���V���j�ɂ́A�����҂̎哱�ɂ��A�a���ύX�ɂ܂�铢�_�iRenaming schizophrenia coupled with proper public education is an optimal way to overcome stigma�j���f�ڂ���Ă���B

�@�������Ȃ���A�^�̖��͂����ɂ͂Ȃ��B���̐��_������S�����̂��̂ł��莡�É\�ł���Ƃ���A���҂Ɏn�܂�咣��1972�N�ȗ��A���ɂ���Ă���ɂ�������炸�A���Ƃ����́A��������S�ɖ��������܂܁A�s�\���ȑΏǗÖ@�ł����Ȃ��Ö@�i���Ƃ��AHarrow, Jobe & Faull, 2014; Leucht et al., 2017; Morrison et al., 2018�j�Ɉˑ��������Ă���̂ł���B�Ό��̑唼�́A���̎������s���Ƃ���Ă��邱�ƂɋN������B���҂ƂƂ��Ɏ��i�}���A2004�N�j�́A���̎������S�����̂��̂ł���A���ɍ���ł���Ƃ��Ă����É\�ł��邱�Ƃ��A����40�N�ȏ�ɂ킽���Ċm�F�������Ă��邱�Ƃ���A�{���r���[�ł́i�܂��A���̂Ƃ���ł��j�A���_�����a�Ƃ��������̎������������Ă��̂܂g�p����B

�m���S�n�w���⋳���e�L�X�g�E�V���[�Y�xNo.�P�̖`���ɁA���̂悤�Ȕ���������B�u���ꂩ���ɂׂ̂邱�Ƃ́A�ꌩ �g���_���͗��_�h �� �g�l�I�E�t���C�f�B�Y���h �Ɏ��Ă��邩�̂悤�ɂ݂��邩���m��܂���B�^�Ȃ�قǕ����ŁA�u�@�v�̂Ȃ��ɓ��ꂽ�p��́A���_���͂Ŏg���Ă�����̂ł��B�����āA�������l�̈Ӌ`�ł����Ă���܂��B�^�������A�[���ǂ݂Ƃ��Ē�����Δ���悤�ɁA���̗��_�͂����Ƃ͂܂������ʕ��Ȃ̂ł��B���������Ď��́A���̗��_�� �g���◝�_�h �ƌĂ�Œ��������Ǝv���܂��v�i����A1971�N�A�P�y�[�W�j�B

�m���T�n���̖M�́A�����̏�i�ł����������������Ė�҂ɂȂ��Ă��邪�A���҂��畷�����Ƃ���ł́A�����͎��ۂɂ͉������Ă��Ȃ������Ƃ����B�Ȃ��A�u��ҏ��v�ɂ��A�P�N��y�ɓ�����A��̓�����Ȏ��ȑ�w���_�ȏ������A�{�{���Y�i������ȑ�w���_�ȏ��㋳���j����́A�̌������܂߁A���܂��܂ȋ��͂Ă���B

�m���U�n�w���[���V���b�n�����x��Q���ɂ́A���҂�̋����_���Ɠ����̘_���k�͑��A����A1959�N�l���ꏏ�Ɏ��^����Ă���B���Ȃ݂ɁA�����́A���[���V���b�n�E�e�X�g�̌����Ŕ��m�����擾���Ă���

�m���V�n�{���̋����҂ł��鉪�c�́A�Q�N��ɔ��\���ꂽ����Ö@�Ƃ����S���Ö@�ɂ��āA���̂悤�ɏq�ׂĂ���B�u���_��Q�҉���̗��O�́A����𗠂Â��鎡�ËZ�p�ɂ���Ď�������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��\�\���̐��ł��������ȕϊv���Ȃ�����H���Ă��Ă���̂����₳��ł��B����̕����a�̎��×��_�̒��S�́A�S�Ȃ��e�ɂ��c��������̗}���������a�̌����K���k�@���l�ł���A���̗}�����������Â̒������A�Ƃ������Ƃł��B�^���̗��_�͂܂��܂��������ŁA�����a�Ɛ_�o�ǂƂ��ǂ��������̂��A���{�̉Ƒ����x�Ƃ��̂悤�Ȑe�Ƃ��ǂ��֘A���Ă���̂��A�ȂǑ����̋^�₪�̂���܂��B�킽���́A���ꂩ��̎��H�ŏ��₳��̐Ղ������Ȃ���A���̗��_�̊����Ɋ�^�������Ƃ������Ă��܂����A����ɑ����̎��H�Ƃ̎Q�����̂��ނ��̂ł��v�w���҂ƉƑ��̂��߂̐��_�����a���_�x�k1972�N�A��^���[�l�̍L���p���t���b�g�j�B

�m���W�n�ŋ߁A�I�[�v���E�_�C�A���[�O�̎咣���A�����Ɋ�Â��Ĕᔻ�I�Ɍ�����Ă���iFreeman et al., 2019�j�B���̘_���ł́A23���̌�����ΏۂɌ����������ʁA���܂��܂Ȗ��̂��邱�Ƃ��킩�������߁A������������g���������Ȍ������s�Ȃ�Ȃ�����A���i�K�ł͖��m�Ȍ��_���o�����Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ���Ă���B�������Ȃ���A���ʂɂ��Ă͎�ϓI�Ȕ��f�����ł��Ȃ��Ƃ�����肪���邱�Ƃɉ����āA�o���I�ɓ���ꂽ�������̂��̂́A��{�I�ɂ͕ς��Ȃ��͂��ł���B

�m���X�n���������S���I�����́A�����a�a�������ʂȂ̂��A����Ƃ������O���炠�������̂Ȃ̂��A�Ƃ����^�₪�����҂̉��c�����o����Ă���B���̍��̒��҂́A�����̎��_����f�@��������������Ă��Ȃ��������߁A���̋^��ɑ��Ă͎���Ɋ�Â��ē����邱�Ƃ��ł��Ȃ������i230�|231�y�[�W�j�B���ꂪ�ł���悤�ɂȂ�܂łɂ́A����ɂQ�N�قǂ̌o����K�v�Ƃ���̂ł���B

�m��10�n�l�c�W���A1971�N11�����{�ɁA�����s���_�q���Z���^�[�Œn�搸�_��Ê��������Ă��钆�œ����悤�Ȍo�������Ă���B�m��������������ŁA�u�Â�������������v���e�ɂ��̂��Ƃ��������Ƃ���A�u����Ȏ����͂Ȃ��v�Ɓu�ʂ��ʂ��Ɓv�ے肵���Ƃ����̂ł���B��e�́A���̏���Ƃ���남���Ƃ��Ăł��낤���A�����̕@�̐��`��p�����������ǂ̕a�@���������Ƙb�����炵���B�u���������Ǘ�����Ă���ƁA���ʎ�����������I�ɂ���Ă���܂��e����a�����Ƃ��āA���̂܂܁w�����x�Ƃ��Ė{�l�ɑ��邱�Ƃ̊댯����Ɋ������B��قǐe�Ɛe�����Ȃ��Ă��������B���A�܂��͊����Ă��Ȃ��k���̂��Ƃ̐[�������������Ă��Ȃ��l�B���h�炵�����̂������Ă��\�ʂɂ͏o�Ȃ��B�w������ˑR�����a�͏���������A�Ĕ������肷��x�Ɛ��_�Ȉオ�v������ł���͔̂�Ȋw�I�ł͂Ȃ��̂��v�i�l�c�A2001�N�A171�y�[�W�j�B

�m��11�n���Ƃ��Εl�c�́A�{���̂Q�N�قnj�ɁA�����Ƃ̓C�k�̐ȂŎ��̂悤�ɏq�ׂĂ���B�u���������k�����a���҂̓����l���Ă����̂����₳��̖{�ł��낢�돑���Ă��邯��ǂ��A����ڂ��Ȃ��ǂނƎ������g�̂��Ƃ������Ă���݂����Łc�c�B�k�����l������ǂ����Ăڂ��������a�ɂȂ�Ȃ������̂����Ă������Ƃ��l����v�i����A1972�N���A232-233�y�[�W�j�B