�T�C�g�}�b�v�@

�T�C�g�}�b�v�@

�@���]�\�\�Q�D�w���_�����a���҂̎Љ���w���x

�@���]�\�\�Q�D�w���_�����a���҂̎Љ���w���x

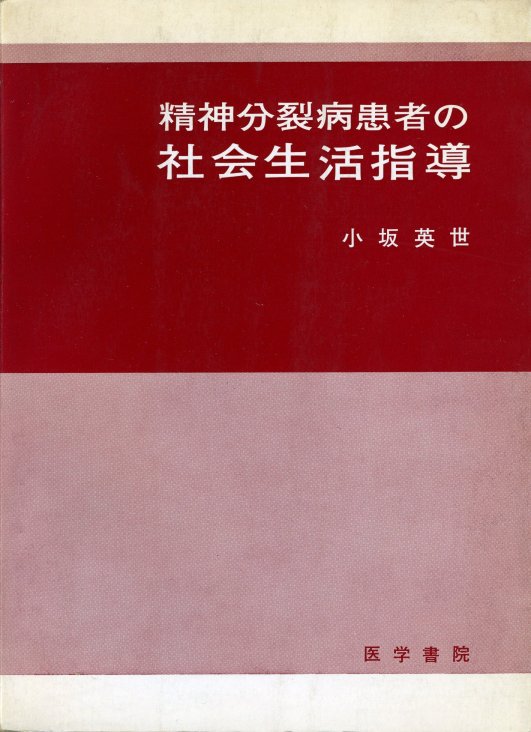

�w���_�����a���҂̎Љ���w���x�i��w���@�A1970/9/25 ���s�j

����p���i���j

�`�T�ŁA72 �y�[�W

�@���̓_�ɂ��Ē��҂́A1972�N�Ɏ��̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��B�u�t���C�h���l�����̂����Ă͂߂Ă݂��炱���������Ƃ����̂łȂ��A���҂�������Y�p���Ă��邱�Ƃ����A�����őz�N�����Ă݂�ƏǏ����邱�Ƃ����Ă���A�����ł݂�ƁA���̖Y�p�͂ǂ����t���C�h�̌������}���ɊԈႢ�Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ����̂ł��B�����ւԂƗᐔ�������Č�����߂Ă���킯�Ȃ̂ł��v�i����A1972�N���A283�y�[�W�j�m���Q�n�B�Ȃ��A���⋳���e�L�X�g�E�V���[�Y�́A�菑���ɂ�铣�ʔň���̏����q�i�ŏI���̂݃^�C�v����j�ŁA��11���i1976�N�U���R���j�܂Ŕ��s����܂����B���Ɍf����̂́A���� No. 1 �� No. 11 �̕\���ł��m���R�n�B

![]()

|

|

�@���̏��◝�_�̔��W�j�����̒�������H�낤�Ƃ���ꍇ�A���c���Y�Ƃ̋����Ƃ���1970�N�T��30���ɏo�ł��ꂽ�w�s���̐��_�q���x�����̋N�_�Ƃ��邱�Ƃ��ł���킯�ł����A���Ɉʒu�Â�����̂��A���̂S�����قnj�̂X��25���Ɋ��s���ꂽ�{���Ȃ̂ł��B����́A���ԓI�ȏ��ԂƂ��Ă����ł͂���܂���B���_�I�ɂ��A���炩�Ɏ��̒i�K�ɓ����Ă���̂ł��B��_���h�����ꂽ���Ƃɂ���čĔ�����Ƃ������_�̍����͕ς���Ă��܂��A�S���I�ȑ�����܂߁A�Ĕ�����葀��I�ɉ����ł���Z�p�_�ɂȂ��Ă���Ƃ������Ƃł��B�������A�w�Љ���w���x�Ƃ����^�C�g������킩��悤�ɁA���ԂŒʗp���鐶���𑗂点�邽�߂̎w�������Ă����i�K�ł���A�܂��S���Ö@�Ƃ����`���Ƃ��Ă���킯�ł͂���܂���B���_�I�ȑ��ʂ�����ƁA���̎��_�ł͂ނ��덬�ׂƂ��Ă����̂ł��B

�@�E�e����o�ł܂ł̊Ԋu���킩��Ȃ��̂ŁA�͂����肵�����Ƃ͌����Ȃ��ɂ��Ă��A���҂��A�����Z���Ԃ̂����ɐςݏd�˂��A����ł����ł��Ȃ��o���Ɋ�Â��āA���̗��_��傫���i�W�������̂͂܂���������܂���B���Ȃ݂ɁA�O���́A�����ɂ��Ƃ����f�ނɂ������k��̏����N�����ō\������Ă����킯�ł����A�{���́A�S�҂����҂̏������낵�ɂȂ��Ă��܂��m���S�n�B

�@���̍��̗��_�̔��W�͔��ɑ����A�u�P�����O�̎��������ƃ��u�ł��������Ƃ�ƒɊ������邱�Ƃ̂Â��قǁv�̂��̂ł����B���̂��߁A�{���̌��e�́A���̔N�̂S���ɂ����������A�Q������ɂ܂Ői��ł����i71�y�[�W�j�ɂ�������炸�A���̍Z����Ƃ̓r��ŁA���܂��܂���Ĕ���i�l�q�̎���j�ɂƂ�g�ނ��ƂɂȂ�A���̌o���܂��đS�̂��\�����������Ƃɂ����̂ł��B���̎���ł́A�������炻�̌�̂R�x�ɂ킽��Ĕ��܂ł��A��A�̏o�����̂悤�Ɍ����Ă����̂ł����B

�@�����̗��_�̋}���Ȕ��W���ڍׂɒH���Ƃ́A�܂��ʂ̋@��ɏ��邱�Ƃɂ��āA�����ł́A���҂���Ƃ��ď��Y�w�A�ی��w�����̌������ɘA�ڂ��Ă����L�������ɗ��Ă����܂��i�Ȃ��A�Ō�́w���_��Áx�ɔ��\���ꂽ�_�l�́A�����ł��Ȃ����߂����Ɋ܂߂Ă����܂����A�A�ڋL���ł͂���܂���j�B�����a�ɊW������̂��o���ďЉ��ƁA���̂悤�ɂȂ�܂��i�e���̐����́w���_��Áx�̘_�l�������A���s���������Ă��܂��j�B���̊ԂɁA���S���M�̘_���Q�҂����\����Ă��܂��m���T�n�B

�@���҂́A����ȍ~�A���̐S���Ö@���_�Ɋ֘A�����L������ʂɗ��ʂ���}�̂ɔ��\���邱�Ƃ���Ȃ��Ȃ�܂��B�����āA��1972�N�ɂQ�_�̒����i�w���҂ƉƑ��̂��߂̐��_�����a���_�x�Ɓw���_�����a�ǖ{�x�j�\���Ă���́A�O���Ɍ��������M������S�ʓI�ɒ�~���Ă��܂��̂ł��B���̗��R�͒肩�ł͂���܂��A�n�搸�_��Â̎��H��������A������x���邽�߂̋Z�p�_�ł���A�����a�̎��×��_�̊J���ւƎ������ڂ������ƂƁA�O���Ɍ��������M�����𑱂��Ă��A�������������ŁA���̖ڕW���s�̂��߂ɂ͓���ł͂Ȃ��Ɣ��f�������߂Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��m���U�n�B���̌��ʁA��ʂ̐��_��ÊW�҂ɂ́A���҂����̊������~�����ƌ������Ă��܂��킯�ł��m���V�n�B

�@���ۂɂ͒��҂́A���҂ƉƑ��̂��߂ɁA�f�Â⋳����]���ʂ葱���Ă��܂����B�����āA1971�N11��17���̎��_�m���W�n�ł܂Ƃ߂���q�́u���҂ƉƑ��̂��߂̐��_�����a���_�v�i���⋳���e�L�X�g�V���[�Y�@���P�j�̒��ŁA����ɓƎ����̋������ËZ�p�_���A���҂�Ƒ��Ɍ����Ĕ��\�����̂ł��B���������āA�{���́A���̏��◝�_�����\����钼�O�̒����ł��邽�߁A���́A���Ȃ��a�V�ȗ��_���ǂ̂悤�Ȍo�܂Œa����������m�邤���ŁA���ɏd�v�Ȉʒu�Â��ɂ���̂ł��B

�@�{���́A���̂悤�ȏ͗��ĂɂȂ��Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�P�D�l�q�͏t�̏��ˑR

�@�@�@�@�@�Q�D����ꂽ���v

�@�@�@�@�@�R�D�҂ĂȂ��j

�@�@�@�@�@�S�D������ꂵ�l�X�@���̂P

�@�@�@�@�@�T�D������ꂵ�l�X�@���̂Q

�@�@�@�@�@�U�D���͖����̍߂ɔ䂷�ׂ���

�@�@�@�@�@�V�D�����l�q��������������

�@�@�@�@�@�W�D�I�g�E�T�������

�@�@�@�@�@�X�D���̌�̂l�q

�@�@�@�@�P�O�D������

�@�l�q�́u�ˑR�v�̍Ĕ�����b���n�܂�A�����a�Ƃ������̂́A���� �g��_�h �Ƃ̊W�łǂ̂悤�ɂ��čĔ�����̂����A14 ���̊��҂̋�̗�������Ȃ���������A�Ō�ɂl�q�̎���̌����𖾂炩�ɂ���Ƃ����\���ł��B�ŏI�͂́A���_�����������҂̐l���i��Ƃ������O������@���Âɂ͔��̗�����Ƃ��Ă���A���̂��߂̋Z�p�_�Ƃ��āu�Љ���w���v�Ƃ�����̓I�ȍĔ��������҂ݏo���Ɏ��������Ƃ��ȒP�ɉ������Ă��܂��B

�@���a�̏�ڂ̑O�Ŋώ@����Ƃ����K�^�Ɍb�܂ꂽ���Ƃ́A�l�c�W�i2001�N�A7-8�y�[�W�j�A���J�n���ǁi2006�N, 158-162�y�[�W�G2009�N, 76-79, 213-214�y�[�W�j�ȂǁA�����킸���ɂ����܂���i�����C�Â����͈͂̎����Ȃ̂ŁA���ۂɂ͂����Ƃ�������̂ł��傤�j�B

�@�܂��A�E�W�F�[�k�E�~���R�t�X�L�[�́A���鐸�_�Ȉオ�ώ@�����Ƃ����A�ƂĂ������[���������Ă��܂��i�~���R�t�X�L�[�A1954�N�A207�y�[�W�j�B����A�I�[�v���E�_�C�A���[�O�����O���[�v�́A��������̊��҂ɂ��̉ƒ�ŌJ��Ԃ��ʐڂ���Ƃ�����@�N�Ƃ��Ă��܂������A�Ǐڂ̑O�ŏ���������͂P�Ⴀ��iSeikkula & Olson, 2003, pp. 411-414�G �֓��A2015�N�A99-107�y�[�W�j���̂́A���a�̏ɗ���������o���͂Ȃ��悤�ł��B�������A������������I�Ȃ��̂ł��B

�@����ɑ��āA���҂́A���Ȃ��炴�鎖���ڂ̑O�Ŋώ@���Ă��邱�Ƃɉ����āA����ɂ���ďo�������Ǐ���A����I�ȕ��@�ŏu���ɏ������邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ��Ă����̂ł��B���������āA�{���͂킸�� 72 �y�[�W�̏����q�ł����A���E�̐��_��w�j��ł�����߂ďd�v�x�̍�������Ȃ̂ł��B

�@���҂́A�{���o�ł̎��_�ł́A��������k��w����Q���قǂ̂Ƃ���ɂ���������f�Ï��i�E�}�Q�Ɓj�ŁA�����a���҂̐f�Â⊳�҉Ƒ��̋���ɓ������Ă��܂����B�����́A���݂̉��L�F�L�O�����فi1982�N10���J�فB�P�K������c�t���j�́A�ׂ����H�����^���ł����m���X�n�B���҂͓����A�����a���҂̉Ƒ�������^�c����A���������ڂ̉�Ƃ����Ƒ���̌ږ������Ă��܂����i���c�A1970�N�G�����A1971�N�j�B���̍��́A�g�铢�����삯�h �ʼn��f���s�Ȃ��ȂǁA24 ���Ԃ��ł��Ή�����Ƃ������j��ł��o���Ă����̂ł��B��̏��⋳���������ł������A���̐f�Ï��̌��ւ̃h�A�ɂ́A�m�b�N�����ɓ���ׂ��Ƃ����ē����f�����Ă��܂����B�������҂�Ƒ��ƑΉ����Ă���̂ŁA���̂���܂ɂȂ�Ȃ��悤�ɔz�������߂���̂ł����B

�@���҂́A�{���o�ł̎��_�ł́A��������k��w����Q���قǂ̂Ƃ���ɂ���������f�Ï��i�E�}�Q�Ɓj�ŁA�����a���҂̐f�Â⊳�҉Ƒ��̋���ɓ������Ă��܂����B�����́A���݂̉��L�F�L�O�����فi1982�N10���J�فB�P�K������c�t���j�́A�ׂ����H�����^���ł����m���X�n�B���҂͓����A�����a���҂̉Ƒ�������^�c����A���������ڂ̉�Ƃ����Ƒ���̌ږ������Ă��܂����i���c�A1970�N�G�����A1971�N�j�B���̍��́A�g�铢�����삯�h �ʼn��f���s�Ȃ��ȂǁA24 ���Ԃ��ł��Ή�����Ƃ������j��ł��o���Ă����̂ł��B��̏��⋳���������ł������A���̐f�Ï��̌��ւ̃h�A�ɂ́A�m�b�N�����ɓ���ׂ��Ƃ����ē����f�����Ă��܂����B�������҂�Ƒ��ƑΉ����Ă���̂ŁA���̂���܂ɂȂ�Ȃ��悤�ɔz�������߂���̂ł����B

�u�g�ɂ��Ċ��҂̉ƒ�����f���āv�܂��i�����A1971�N�A26�y�[�W�j�A�K�v�ɉ����Ĕ��܂荞��Ŋ��҂ɉ�����Ƃ����A�N�ɂƂ��Ă����ɕ��S�̑傫�� �g24���Ԑf�Áh �����H���Ă����̂͂Ȃ��Ȃ̂��B�ЂƂɂ́A�����a�̂悤�ȐS���������͖�ԂɈ������₷���Ƃ������������܂����A���ꂾ���ł͂���܂���B�����ЂƂ̗��R�́A�w�ی��w�G���x1970�N11�����Ɍf�ڂ��ꂽ�u�ꍏ��b�𑈂��v�Ƃ����L���ɏЉ��Ă���A���̎��������Ƃ킩��ł��傤�B

�@�\���Z�ɒʂ��Ă���j�q���k���A�O�̔ӂɕ�e��������܂����������߁A�N���ł����A�\���Z�����Ȃ���������Ȃ����ԂɊׂ����B�悤�₭�N���o�������҂́A�����͂��ƂȂ����ɂ�������炸�A��e�ɓ�����n�߂��B�ŏ��͎��������ۂ߂ē���������x�ł��������A����ɖ\�͓I�ɂȂ����B�Ƃ��낪�A�����̕s��ۂ�m��ꂽ���Ȃ���e�́A���҂ɘA�����Ƃ낤�Ƃ��Ȃ������B���҂͗����ɂȂ��Ă��o�Z���悤�Ƃ����A��Q�I�Ȍ��o�A�ϑz���o�����n�߁A�Ƃ��o�邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ����B����ʂĂ���e�́A���̒i�K�ɂȂ��Ă悤�₭���҂ɏ��������߂��B�l�ʐڂɂ��A���҂́A��e�̂��߂ɗ\���Z�ɍs���Ȃ��������Ƃ��������ƔF�߂����߁A��e�ɁA���҂Ɍ������ĎӍ߂������B�������Ȃ���A������Ԃ͎��܂������̂́A�ˑR�Ƃ��ė\���Z�ɂ͍s�����Ƃ��Ȃ������B

�@���̌���\���Z�����Ȃ��������܂܁A�H�̐V�w�����}�����B���҂́A����قǒ����x�ނ��ƂɂȂ����͕̂�e�̂������Ƃ��āA��e�Ɂu���܂�Ă͂��߂Ď���������v�B���ꂩ��o�Z�͂ł���悤�ɂȂ������A���܂�͂��̌��o�A�ϑz�͂��̂܂ܑ������B�i����A1970�N�A62�y�[�W�j

�@���҂́A�e�ɎӍ߂������ɂ�������炸�Ǐ����Ȃ������̂́A����Ώ������x�ꂽ���ʂ��ƍl�����̂ł��B���̔��Ȃ���A�Ĕ��͑��₩�ɉ������ׂ��Ƃ������j���Ƃ���悤�ɂȂ����̂ł��傤�B���̂��߂������āA���҂́A���ł����f���邵�A���ł��������Ă悢���A���ł��d�b�������Ă悢�Ƃ����p����\�����Ă����킯�ł��B���̌��ʁA���̌�̂Q�N�Ԃ͓d�b������ςȂ��ɂȂ�A�������ɂ͂P��100�{���̓d�b���Ȃ���Ȃ�Ȃ��قǂ����������ł��i����A1972�N���A255�y�[�W�j�B�����̖��F�ł������l�c�W���A�A���A����ő�ςȎv�������Ă��܂����i�l�c�A2001�N�A��V�́j���A���_�q���Z���^�[�̋Ζ����������߁A�܂��~���Ă��܂����B���s���悤�Ƃ�������ɂ킩�邱�Ƃł����A���ꂪ�u���A���͎������g�b�v�����i�[�̂��肾���瑖���Ă��邾���v�i�����A275�y�[�W�j�Ƃ��� �g���ȓI�h ���@�ɂ����̂ł������Ƃ��Ă��A��قǂ̊o�傪�Ȃ���ł��Ȃ����Ƃł��B���◝�_�Ƃ������ғƎ��̐S���Ö@���_�́A���������o��Ƃ���݂Ȃ��w�͂̂��܂��̂ɂق��Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃł��B

�@���̎���́A�����̒��҂̗��_��m�邤���Ŕ��ɎQ�l�ɂȂ�܂��B��{�I�ȍl�������́A������ �g�g���E�}���_�h �Ƃ悭���Ă��邱�Ƃ��킩��ł��傤�B�e�ɎӍ߂�����Ƃ������@���A�ꕔ�̂�肩���Ɠ����ł��m��10�n�B���҂͌�ɁA���҂̗c�����́u�e�̐S���I�ɂނ����d�ł��v�������Ƃ݂鏬�◝�_�̌��^�ɂȂ����l���������Ƃ�悤�ɂȂ�̂ł����A����́A���̎��ӂ̏o���������҂� �g�}���h ���Ă���Ƃ����������˂��~�߂�ꂽ��̂��Ƃł��i����A1972�N���A17�y�[�W�j�B�����āA���̍�����A���҂ɑ�����Ƃ����̑ԓx�͂���Ɍ������𑝂��Ă��܂��B����ƕ��s���āA�Ƒ��̗��������Ȃ�N����悤�ɂȂ�A���҂́A���v�𗧂Ă邱�Ƃ��܂��܂���ςɂȂ��Ă䂭�̂ł��B

�@�����̒��҂́A���҂̐l���i��Ƃ����m���闝�O�Ɋ�Â��čs�����Ă������Ƃ������āA�Ƒ��ɑ��Ă͊����������ȂǁA���Ɍ������ԓx�ŗՂ̂ł��m��11�n���A���҂ɑ��ẮA�܂����Ȃ�D�ӓI�ȑԓx�Őڂ��Ă��܂����i���c�A1971�N�A18�y�[�W�j�B�����̐e�ɑ���ᔻ�������Ȃ������߁A�ʋ��������Ƃ������҂�����A����ۏؐl�ɂȂ��Ă����߂��ɓ]�������邱�Ƃ܂ł��Ă����̂ł��B�݂̂Ȃ炸�A�u���ׂȂ��āA�����Đh���Ƃ����̂ł���Ύ��̗{�q�ɂ��Ă�낤�Ƃ܂ōl���āv�����̂������ł��i����A1972�N���A249�y�[�W�j�B���̎p���́A����Ɍo����ςނ��ƂŐ����Ȃقǂɕς��̂ł����A����ɂ͂܂��Q�N�قǂ̔N�����K�v�ł����B

�@����܂ł̐��_��w�ł́A��������������Ă������_�ǏĂяo������̂��Ĕ��Ƃ��Ă����B���Ȃ킿�A�Ǐ�ɂ���Ă̂ݐ��_�������݂Ă����B���̂����Ĕ��́A�Ǐ�̍ďo���Ɠ����ɁA����������Ă����Љ�����Ăтł��Ȃ��Ȃ邱�Ƃ��w���Ă���B���́A�Ǐ�ƎЉ���̗��ʁA���������̗��ʂ��ӂ�������݂����Ă���Ƃ����ϓ_���琸�_�������݂悤�Ƃ���i�ނ�����ۂ̐f�Âł́A�Љ���̖ʂ̕����d������j�B�i�S�y�[�W�j

�@�]���̐��_��Âł́A����g���ĂЂ�����}���Ǐ�̒��Âɓw�߁A���������̈��肪����ꂽ��� �g�Љ�A�h ���l���܂��B����́A����}�������̎��Ã��f���ł�����A�}�������ɂ͖��Ȃ����Ă͂܂�܂��B�������Ђ��Ċw�Z���Ђ��x��ł��A����������Ύ����I�ɓo�Z�A�o���邩��ł��B�Ƃ��낪�A���_�����A���ɕ����a�̂悤�� �g�i�s���h �́i�܂�A�Ĕ����邽�тɌ������牓������X�������j���_�����ɂ͂قƂ�Ǔ��Ă͂܂�܂���B���̂悤�ȕ��j�Ŏ��Â��s�Ȃ��A�}���Ǐ���������܂��� �g������ԁh �ɒB���Ă��A�����I�ɎЉ�I�����ɖ߂邱�Ƃ́A���ɍŋ߂́A���Ȃ��Ƃ��킪���ł͂قƂ�ǂȂ��ł��傤�m��12�n�B�g���ԁh �{�݂����X�ɍ���Ă�悤�ɂȂ����̂́A�܂��ɂ��̂��߂Ȃ̂ł��B

�@���̂��߁A�Ǐ��܂����i�K�ŁA��ƗÖ@��i�C�g�E�z�X�s�^���Ȃǂ́A�Љ�A�������Ή����Ƃ��邱�ƂɂȂ�킯�ł��B�Ƃ��낪�A����ł����̊w�Z��E��ɕ��A����̂͗e�ՂȂ��Ƃł͂���܂����m��13�n�B

�@���҂́A�ŏ�����n��œK�Ȏ��Â��s�Ȃ��A�u�����Ȃ����P�����x�v�i48�y�[�W�j�̌�ɂ́A���̊w�Z��E��ɕ��A���邱�Ƃ��ł���̂ŁA�R���_�a��̕��p���p��������K�v���Ȃ���A���@������K�v���Ȃ��Ǝ咣���܂��B�����āA�u���ɂ́A���Î҂̎x���Ȃ��Łi�����ʼnƑ��̎x���Ȃ��łł��j�Ĕ������瓴�@�E�������Ȃ���A�Ɨ��ƕ��̎Љ�������ƂȂނ悤�ɂȂ�v���Ƃ�\�������̂ł��i48�y�[�W�j�B���̗\�����y�ϓI�ɂ��������Ƃ͂܂��Ȃ��킩��̂ł����A�ŏ�������a�@�Ƃ͖��W�̂Ƃ���Ŏ��Âł���Ƃ�������́A�Ō�܂ŕ����܂���ł����B

�@���̂��ߒ��҂́A�a�@�ɂ��āA���_���͂�_�a���w�̗��ꂩ�犳�҂̏Ǐ�� �g���߁h ���Ă�����Ƃɑ��āA�����ᔻ�𗁂т��܂��B�u�Ǐ���Ƃ肠���Ă͎e�ׂ��肰�ɂ����������܂킵�A���҂����ďǏ�ɐ�O�����ĎЉ�����邱�Ƃ���������邢���鐸�_�a���w�h�A���_���͊w�h�̐l������e�N����������Ȃ��v�i70�y�[�W�j�Ƃ����킯�ł��m��14�n�B�����ꂻ���������Ƃ����� �g���߁h �������������Ƃ��Ă��A���ꂪ���Âɖ𗧂��Ȃ����Ƃ͂܂���������܂���B

�@����̗��_���o���݂̂Ɋ�Â��Ĕ��W�����悤�Ƃ��钘�҂́A���̌�A�g�����Տ��O���[�v�h �Ƃ����ʂ��邱�ƂɂȂ�܂��B�����Տ��Ƃ����Ή��@��m��Ȃ��������̂��߂ɊȒP�ɂ���ƁA1958�N���A�Q�n��w�̐��_�ȂɁA�u�����a�Ĕ��\�h�T�ӔN�v��v�Ɩ��Â���ꂽ�v���W�F�N�g���������܂����B���ꂪ1962�N�ɁA�����Տ��Ƃ��������a�̒����I���Îw�j�Ɋ�Â��Ƃ�g�݂ւƔ��W����̂ł��B�u���_�I�ȓ���������p�I�Ȏw�j�v��D�悳�������̐����w���@�́A�u���҂�������̂ł����Ƃɔ������Ă����������j�]�v���d�����܂��B����́A�����a���҂ɑ���킪���Ǝ��̑Ή��@�ł����B���̒��ŁA�����a�̊��҂́A�u�F�A���A���_�A�g�́v�i�ِ��A���K�A���_�A�g�́j�Ƃ����S���ʂł܂��������ɍĔ����N�����₷�����Ƃ��킩���Ă����̂ł����i�i�A1978�N�A1�5�y�[�W�j�m��15�n�B���̗��_����������A����������_���h������Ȃ��悤�ɁA���҂̐������K������悢���ƂɂȂ�܂��B

�@�킪���ł��̂悤�Ɏa�V�Ȏ��g�݂��A�����������ł͂Ȃ��n���̑�w�Ŏn�߂�ꂽ���Ƃɂ��ẮA�����ł���ƂƂ��ɁA�������ɕ]�����ׂ��ł�����܂��B�Ƃ͂����A���̕��@�ɂ́A�d��Ȍ��ׂ�����܂����B���҂ɐ����K�����ۂ��킯�ł����A���̌��ʂƂ��āA���ۂɍĔ�����������邱�Ƃ��ł������ǂ����͂킩��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B�Ȋw�I�ȗ��ꂩ�猩��ƁA���ؐ����܂�łȂ��̂ł��B�������A���҂̐����K���Ƃ����A���҂̗��O���炷������ꂴ����@���g��Ȃ���Ȃ�܂���B�����̖��ɂ��āA���҂͎��̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��B

�@�Q�n��w�̍]�F�v�ꂳ��𒆐S�Ƃ��� �g�����Տ��O���[�v�h �Ə̂���錤���W�c�k�����l�͒����̕����a�\����P�v��̎��{��ʂ��āA�����Տ��Ɩ��Â���Ĕ��h�~�_���\�������B���̐�B�ɂ���Ď��͌[������A�����̋Z�p�_�𐬒������Ă����B���鎞���A���̂���͓��O���[�v�̎咣�Ƃقړ���ł���A�悭�]�F�����ɂ� �g�ǂ����Đ����Տ��O���[�v�ɓ���Ȃ��̂��h �Ƃ��炩������ł������B�������A���̌㏭�����Ⴂ�����O���[�v�Ƃ̊Ԃɂ��܂�Ă����悤�Ɏv����B�i�Ⴆ�Ύ����A�Ĕ��̉������͉�����ɏd�_�������o�������Ƃ�A���O���[�v�̂��������ތ^���d�����Ȃ��_�ȂǁA�����͂�����A���O���[�v�Ɠ��_���A������[�߂������̂ł���j�B�i70�y�[�W�j

�@�w�s���̐��_�q���x�̎��_�Ɣ�ׂ�ƁA�����Տ����炩�Ȃ藣��Ă���̂��킩��܂��B����1973�N���ɁA��k�����Ȃ̂�������܂��A���҂��玟�̂悤�Șb�������Ƃ�����܂��B���q�̕����a���Ĕ�����ƁA�^�钆�Ɏ��]�ԂŒ����𑖂�܂�鏗���������̂������ł��B�]�F�́A���̏����̍s�����u�����ł���v�Ɣ��������̂ɑ��āA���҂́A�u���ɂ͗����ł��Ȃ��v�Ɣ��_�����Ƃ����̂ł��B�����܂Ō���������Ă���̂��킩�������Ƃ��A���ʂ��钼�ڂ̂��������̂ЂƂɂȂ����Ƃ������Ƃł����B�������āA���҂͐��_���͂Ƃ������Տ��Ƃ����ʂ��A�Ǝ��̌����_�W�����Ă䂭�̂ł��B

�@���������w�͂̌����Ƃ������ׂ��{���ɂ́A14 ���̊��҂ɋN���������v 19 ��̍Ĕ��Ⴊ�Љ��Ă��܂��m��17�n�B�ȉ��A�������������̍��ڂɕ����A�T�^������ꂼ��P�C�Q�Ⴘ��Z�ɐ������܂��B

�i�Q�j�Ĕ����Ėϑz��ԂɂȂ�����Ǝ�w�̎���B�������̏o�Y���ԋ߂ɍT���Ă��邪�A�v�͎����ŏo�Y�̖ʓ|�����悤�Ƃ��Ȃ����߁A���������b�����Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƂɂȂ����B�ȑO�ɂ��A�������܂�D���ł͂Ȃ��̂ɁA�v���o���Ă��܂������ߐ��b������������Ȃ��ɂȂ������Ƃ�����B���̎��́A�����Đ��܂ꂽ���̂��܂߁A���܂ꂽ�q���͂��ׂĎ��B���̌�Ɍy���Ĕ����N�����Ă����̂ł������B���̘b�������҂́A���b�����Ȃ瓮���a�@�ɗa��������ł͂Ȃ����Ǝw�E���������ŁA���@���������̂�S�z���Ă���̂��ǂ�����₢�������Ƃ���A�������t���̌����m�̌�z�Ȃ̂ŁA�q����Α��͂��Ȃ��Ƃ����B

�@���҂́A���̖ʓ|�����邱�Ƃ��Ĕ��̌����Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝw�E�������A���̏����́A�u����Ȃ��Ƃŕs����ɂȂ�͂��Ȃ��v�B�e���S������ł��m�������Ƃ��Ɣے肵���B�����Œ��҂́A�v�ɓ��������A�����a�@�ŏo�Y������Ƃ�����������������B���̌��ʁA�����̖ϑz�͏u���ɏ������B�i29�|30�y�[�W�j

�@�u�҂ĂȂ��A�Z�������I�A���_�D���A���i�D���A�w���ɂ������v�Ƃ������܂��܂� �g��_�h �����N���A�ϑz�B�s����i�����Ĕ���B���̐N�́A����܂łɂ����܂��܂Ȗ����N�����Ă����B���̂ЂƂ͎��̂悤�Ȃ��̂ł���B�x�E���Ă����E��ɕ��A����ۂɁA�Ǘ��オ�����Ζ��̎w�����o�������߁A�����ے��ɂ��̎|��b�����Ƃ���A�E��̋K��ŁA���_�a�̏ꍇ�ɂ͔����Ζ��͂ł��Ȃ����ƂɂȂ��Ă���ƌ���ꂽ�B��������N�́A�A�ƊJ�n�O�̖Z�������ԑтł���ɂ�������炸�A�Ǘ���ɘA������悤�����ے��ɋ����������B�������A�ے�������ɉ����Ȃ��������߁A�ے��Ɍ������āu���̃o�J��Y�v�ƂǂȂ���������ɖ\�͂܂ŐU�邢�A���ق���Ă��܂����̂ł���B�������A���̎��ɂ͍Ĕ����Ă��Ȃ��B

�@�]�E��]�V�Ȃ����ꂽ�N�́A���v�𗧂Ă邽�߁A���̕s���R�҂̂��Ƃ��̉Ƃœ���Z�p�̏K���ɗ�ނ悤�ɂȂ����B������A�u���E���j�ł��������Ă���v�Ƃ����ϑz��s�����o�����A���Ƃ��̉Ƃɍs���ǂ���ł͂Ȃ��Ȃ����B���҂́A��e�Ɩ{�l�ɂ��̍Ĕ��̌��������������A�ŏ��͉����o�Ă��Ȃ������B���Ƃ��Ɋ֘A����o�������v���o���悤���߂��Ƃ���A�Ĕ����������ɁA���Ƃ����J���[�e���r�A�①�ɁA����@���Ƃ��������̍��z�Ɠd���i�ꊇ�w���������Ƃ��킩�����B

�@����������҂́A�u�N�͊��𗧂Ă��낤�B�����������\���ł��Ȃ������B���ꂪ�����ōĔ������v�ƐN�Ɍ������B����ɂ͎��̂悤�Ȏ���������B�n������Ƃ��A��e���s�������Ă悤�₭���߂� 20 ���~�����Ƃ��ɑ݂��Ă����ɂ�������炸�A���Ƃ��͂Ȃ��Ȃ��Ԃ����Ƃ��Ȃ������B�������Ȃ���A���Ƃ��ɓ���Z�p�������Ă�����Ă���Ƃ���������邽�߁A�ԋp�����߂邱�Ƃ��ł��Ȃ��B���̂悤�ȏ̒��ŁA���Ƃ��́A20 ���~���������������̂ł���B

�@�Ƃ��낪���҂̖₢�����ɑ��āA�N�́A�u���������͗����܂���ł����B�A��Ă��炨�ꂳ��ɂ��̎�������������ł��v�Ɠ����A��e�̂ق����A�u�����]�Z�������܂ł�������悤�ɂȂ����̂͌��\�Ȃ��Ƃ��Ɗ��ł�����̂ł��v�ƁA���q�ɓ��������̂ł���B

�@����ɑ��āA���҂́A�u���Ȃ����͂ӂ���Ƃ�������������Ă���v�Ɠ˂��������B�����̒��ق���������A�悤�₭��e���S���f�I�����B���q����b�������A�u���ǂ�����Ȃ��Ȃ��̋�����Ă����Ă���ȂɎ��ǂ����ꂵ�߂Ă����Ȃ���A�]��ɂ��Ђǂ��ƃJ�b�Ƃ�����ł��B��������������ȋC�z����������A���̒Z�C�Ȃa�k���q�l���ǂ�Ȃɋ������邩�Ǝv���A�܂��]�Z�̂Ƃ���ɍs���Â炭�Ȃ�₵�Ȃ����ƐS�z���āA�\�ʂ͏]�Z���j�����Ă݂����̂ł��v�B��������N�́A�u���ꂳ���������̂��B���͕�������������ǂ��A���ꂳ�ǂ��v��������Ǝv���Ȃ���A�����������肰�Ȃ������B�������炨�ꂳ���ł���l�q�������̂ŁA����͉���l�����𗧂ĂĂ͂����Ȃ��ȂƎv���Ă��炦���v�ƌ������̂ł���B

�@���ꂩ��A�ӂ���͖��邢�\��ɂȂ��ċA���čs�����B���E���v������Ƃ����ϑz�́A�A�r�ɂ͊��ɏ����Ă������Ƃ����������B���̖�͏n�����A�����ɂ͂����ʂ肢�Ƃ��̂Ƃ���֏o�������̂ł���B

�@��s�ɍR�c�ɍs�����A�������ċ��������܂�悤�ł͂͂܂����Ɣ��f�������҂́A�{�l�ɋ�s�ɓd�b�����A��s�̒S���҂ɎӍ߂ƒ����ɗ�������悤�ɂ����B��s���́A�����ɍs����h�����ĎӍ߁A������������Ɩ��Ă����ɂ�������炸�A�s���͂Ȃ��Ȃ����Ȃ������B

�@�u���痧�����ނ́A�������ɋ�����Ԃɔ��W���Ă������B�吺�ŁA���������Ɏ��ɓd�b���Ă����B���܂��ɂ͚m���ɂȂ��Ă��܂����B�͂��߂̂����́A��s���̗���x���A�҂��Ă���Ƃ��炢�炷��ȂǂƂ����Ă����̂��A�������Ɏx���ŗ�ȁA����̓��e�ɂȂ��Ă����B���ɂ͋ꂵ���̂œ��@�����Ă���Ɗ����悤�ɂȂ����B�ݑ�Ă������e���I���I�����Ă��܂��A���܂łɂȂ������ŁA�����肿�炵�A��̂��悤���Ȃ��A���@�����Ă���Ƃ����Ă����B���͓d�b�ŁA����Ƃ��͖{�l���Ȃ��߁A����Ƃ��͖{�l��������邢���ۂ��A���҂̎���Ƃɂ���N�X����lj����p������悤�ɂ����B�����Ăi�k�����҂̒j���l�Ɨ��e�ɁA�s�����Ӎ߁E�����ɂ�������������܂�͂�������A����܂Őh�_�k�h���l���đ҂悤�Ɏw�������B

�@����ƍs�����������A�Ӎ߂ƒ������s�Ȃ�ꂽ�B�܂�ň������̂悤�ɁA�i�̋����͂����܂��Ă������v

�@�{��ł́A���҂̐������݂��Ƃɓ������Ă������Ƃ��킩��B�s�����������Ē������s�Ȃ���܂ł́A����ɋ��������܂������߂ɁA�R���_�a���lj����p�����Ă͂��邪�A��ʂɓ��^�����킯�ł͂Ȃ��B���̂������ŁA���̒j���́A���̎��̌o�߂��悭�o���Ă���A�u���̎��͐搶�ɓ��@������ȂǖŒ��ꒃ�Ȃ��Ƃ��������肵�܂����v�Ɣ��ȓI�Ɍ�����Ƃ����B���̂��߁A����ʂɎg��Ȃ��ق����A�{�l�� �g��_�h ���������邽�߂̋�������₷���ƒ��҂͍l�����̂ł���i36�|38�y�[�W�j�B

�@���̐N�́A���Ƃ��̉Ƃœ���Z�p���w��ł����킯�ł��邪�A���̕s���R�҂̂��Ƃ��������ł����g���Ȃ�����ȉ��ʂ����܂�����ʂ����āA�����m��Ȃ����߂ɁA�u���̃P�`��Y�A���ɉ��ʂ����݂����Ƃ��Ȃ��Łv�ƌ����Ȃ���A���Ƃ�����������B�����Ď~�߂ɓ��������̍Ȃɂ��\�͂�U��������߁A�ߏ����̐l���W�܂��Ă���قǂ̑����ɂȂ��Ă��܂����B��e���Ă�Ă悤�₭�����������A�N�͎���ɘA��A��ꂽ�B

�@��e����A���Ƃ��̉��ʂ͓���Ȃ��̂ł��邱�Ƃ�m�炳�ꂽ�N�́A����̑����_�����A�Z�p�̏K�������f�����獢�邱�Ƃ������āA��e�Ƃӂ���ł��Ƃ��̉Ƃɍs���ĎӍ߂��Ă���B20 ���~��݂��Ă��邽�߂������Ă��A�]�Z�͐N�̎Ӎ߂����ꂽ�B���̓��A�N�́A�����ʂ�Z�p�̏K���ɖ��߂Ă���B�Ƃ��낪�A���̔ӂ̂����ɏǏo�āA�������炢�Ƃ��̉Ƃɒʂ�Ȃ��Ȃ��Ă��܂����̂ł���B

�@���̌o�߂������҂́A���̍Ĕ��̌�����N�Ɍ������Ď��̂悤�Ɏw�E�����B�����_�Ŏt���ɖ\�͂�U����Ă��܂������A�����Ă��炦�����߁A���̓��͋Z�p�K���𑱂������A���̊ԁA�u�C�p�����������A��܂������A���܂Ȃ����A���ɂ������ϖサ���B���̐h���ōĔ������v�̂ł͂Ȃ����B

�@����ɑ��ĐN�́A�Ӎ߂�����Ă��炦���̂ŁA�u���܂Ȃ�����܂����������܂���v�Ɠ������̂ł���B���҂́A���̘����ȑԓx�������ᔻ���A�u�����͐S�ɂ��Ȃ����Ƃ������B�]�Z�ɂ͂��܂Ȃ��Ǝv���Ă���B�����F�߂āA�����قǂ̃R�g�o���Ԉ���Ă���A�Ƃ���܂�Ȃ玄�̊��҂��v�Ɠ˂��������B�����āA�c���ɑ���悤�ȕ�e�̗@�������N�́A�u�搶���݂܂���B���͉��A�]�Z�ɑ��ċC���Ƃ��߂Ă��������Ȃ�������ł��B���ꂪ�����ł����Ȃ����̂�������܂���B����Ȃ̂ɉ��͂������A�搶�ɕ������ƁA�����̂����ł�������������Ă��܂��āv�Ƃ悤�₭�F�߂��B�A�r�ɂ͊��ɏǏ����Ă���A��������Z�p�K�����ĊJ���Ă����̂ł���B�i13�|15�y�[�W�j

�@���̔��������ł���ςȂ��ƂȂ̂ł����A���҂ɂ́A����ȊO�ɂ��������̍v��������̂ł��B�ЂƂ́A�]���I�ȕa�@�哱�̉Ƒ���ł͂Ȃ��A�Ƒ�����̓I�ɉ^�c����Ƒ���̗����グ�ɐs�͂��A������A���҂�Ƒ��̋���̏�Ƃ������Ƃł��B�����ЂƂ́A���̂��Ƃɂ��W���܂����A���Â̎�̂��A��t�ł͂Ȃ��Ƒ��⊳�Ҏ��g�Ɉڂ����Ƃ������Ƃł��B������A����܂ŒN���l�����Ȃ��������ƂȂ̂ŁA���Ɏa�V�Ȕ��z�ƌ���Ȃ���Ȃ�܂���B

�@���������āA���̂悤�Ȑ����ȕ]��������܂łقƂ�ǂ���Ă��Ȃ������̂́A���ɂӂ����Ȍ��ۂƌ���Ȃ���Ȃ�܂���B����ǂ��납�A1972�N�ȍ~�ɂȂ�ƁA���҂̌����݂̂Ȃ炸�A���҂̑��ݎ��̂����Ԃ���قƂ�ǖ��E����Ă��܂��A���ُ̈�ȏ�Ԃ����݂܂ő����Ă���̂ł��B���̂��Ƃ́A�㐢�̉Ȋw�Љ�w�҂��D��łƂ肠����e�[�}�ɂȂ�͂��ł��B������錤���́A���̂悤�ȏh����H����̂Ȃ̂ł��傤�B

�@�܂��A���҂�Ƒ��̒��ɓ��荞�݁A�֗^���Ȃ���ώ@�𑱂����������ŁA�����a���҂̓�����Ƒ��̎��Ԃ��A����܂Œm���Ă���ȏ�ɖ��炩�ɂȂ�܂����B���̍��̒��҂́A������h������邱�Ƃɂ���čĔ����N�������҂����̐S���I�A�s���I�������A���҂́u��_�v�ƌĂ킯�ł����A�����́A���^�ʖڂœ����I�Ȃǂƌ����Ă����]���̊ϔO�I�Ȋ��ґ���啝�ɕς�����̂ł����B

�@�ȏ�̂悤�Ȋv���I�����̌��ʁA�Ĕ��ɑ��錩�������A����܂łƂ͐����ȂقǂɈ���Ă��܂����B�Ĕ����Ă��A���̌�ɉ����ł���킯�ł����A�l�i�ω����N����Ȃ��킯�ł�����A�]���̂悤�ɍĔ��������K�v�͂���܂���B����܂ʼnƑ���A���ɐ��_�Ȉオ�Ĕ�������Ă����̂́A�}���Ǐo�����łȂ��A����ɂ���ĎЉ�����~���Ă��܂�����ł���A�u���ׁA���v�̌X�������܂�i�܂�A�g�i�s�h ����j���߂Ȃ̂ł����B�������A��ΓI�ɕK�v�Ƃ���Ă�������g�킷�ɂ��ނ悤�ɂȂ�̂ł��B����ɉ����āA�Ƒ��Ƃ��ǂ��Ĕ������������Ƃ�ʂ��āA���҂�����̎�_���ӎ����A��������w�͂𑱂��邱�Ƃɂ��A�u���҂��Ƒ����������čs���v�i���c�A1971�N�A18�y�[�W�j�Ƃ����̂ł��m��19�n�B

�@�������A�����ɂ͑傫�Ȗ�肪�ӂ�����܂����B�ЂƂ́A���@�������ɍĔ�����������Ƃ������z���f����̂͊ȒP�Ȃ̂ł����A���̏ꍇ�A�����҂�Ƒ��ȊO�̎҂ɂ͑z�������Ȃ��قǁA��ςȏɊׂ��Ă��܂��ꍇ�����邱�Ƃł��B���҂��������Ė\�͂�U�������A�����j����A�ߏ��ɖ��f����������A�ʂĂ͌x�@���Ăꂽ�肷��悤�ȏ�Ԃ��A�Ƒ��́A���҂̏Ǐ��܂�܂őς������Ȃ���Ȃ�Ȃ��킯�ł��B�������Ȃ���A���҂��n�抈���ɐg�𓊂���p���Ɏ^�������Ƒ������́A����H������Ȃ���������ς��������̂ł��m��20�n�B

�@�����ЂƂ̖��́A��ނ����Ȃ����Ƃł͂���܂����A���̍��̒��҂��y�ϓI�ɉ߂����Ƃ������Ƃł��B�u�����a���҂́A���ł͔������悤�Ȃ��Ƃ������Ă��Ȃ���A�����قǂɎ����̐�����̎�_�ɂ��Ă̎��o�Ɍ����Ă���B���x�����x�����傤������Ȃ����s������Ԃ��A����ł��đ��l�̒�������������悤�Ƃ��Ȃ��v�i67�y�[�W�j���߁A���������ɐ[�߂邱�Ƃ�ڎw���Ă����킯�ł����A����́A���҂��z�肵�Ă����ȏ�ɓ�������̂ł����B�u���i�K�̎��ł́A���������Ă��邷�ׂĂ̊��҂̐�����̎�_��m�����Ă���Ƃ͂������A���ɂ͍Ĕ���ʂł����̌����������肦�Ȃ����Ƃ������B�咣�ɔ����āA���@������������Ȃ��ꍇ�����܂���B�ЂƂ��Ɏ��̋Z�p�̖��n���ӂ߂���v�i72�y�[�W�j�ƍŌ�ɏq�ׂĂ���̂��A���̂ЂƂ̌����Ȃ̂ł��傤�B

�@���N�ɂȂ�ƁA�Љ���w���ł͂Ȃ��A�S���Ö@�Ƃ����`���Ƃ�悤�ɂȂ�̂ł����A��������ƁA���҂̒�R�͂���ɋ����Ȃ�A�Ĕ��̗l�Ԃ����ς���Ă��܂��B����܂ł́A����� �g�^�ʖڂȁh �Ĕ��Ƃ͎��I�ɈقȂ�A���҂��u�C�����V�C�Ĕ��v�ƌĂԁA���Ύŋ����������Ĕ����N�����悤�ɂȂ�̂ł��B���̓���Ȍ`�Ԃ̍Ĕ��ւ̑Ή��͔��ɓ���A���̂��߁A���҂̈ӂɔ����đ����͓��@������������Ȃ��Ɋׂ��Ă��܂��̂ł��B�����āA�Ƒ��̔��������܂�A�Ƒ����ʂ��Ċ������邱�Ƃ�����Ȃ��Ă��܂��B�Ƃ͂����A����͂���������̂��Ƃł��B

�@�`���łӂ�Ă������悤�ɁA�����͗��_�̐i�������ɑ����������߁A���̓r��ŏ���������ꂽ�{���́A���_�I�Ȃ܂Ƃ܂�ɏ��X�����Ă��܂��B����́A�ЂƂɂ́A���_���痣��āA�ڂ̑O�œW�J����鎖���Ɋ��Y���Ƃ����A�Ȋw�҂Ƃ��Ă���ׂ��p�����т��Ă������߂Ȃ̂ł��傤�B�{���ɂ́A���̂������ŁA�V���������ݏo���f�n�ɂȂ肻���ȑf�ނ��L�x�Ɋ܂܂�Ă��܂��B�����A���҂̉e�����āi�ɂ�������炸�A���҂ɑ��Ă͋����A���r�o�����c������Ȃ���j�A��͂�n��ɓ��荞��Ŋ������Ă����l�c�W�̓��L�i�l�c�A2001�N�A��V�́j�ɂ��A�d�v�x�̍����f�ނ���͂肽������܂܂�Ă��܂��B�ɂ�������炸�A�����������X���������ɐ^���Ȃ܂Ȃ�������������Ƃ͂قƂ�ǂ��Ȃ��̂�����Ȃ̂ł��B���͂���� �g��R�h �̌��ʂƍl����킯�ł��i�}���A2004�N�A��W�́j���A���̓��ۂ͕ʂɂ��Ă��A����ɂ͂���Ȃ�̗��R������͂��ł��B

�@������ɂ��Ă��A�{���́A�{�i�I�ȗ�����������O�̂킸���ȐÂ����̒��ŁA���҂��A����̓Ƒn�I���_��Ӑg�̗͂����߂Đ��ɖ₤���d�v�Ȓ���ł��邱�Ƃ͂܂���������܂���B

�m���P�n�����炭�A����Ƃقڎ��������āA�����s�r��ی�������A�u���҂ƉƑ��̂��߂̐��_�����a���_�v�Ɩ��ł����^�C�v����̃p���t���b�g�i�S�y�[�W�j�����s����Ă���B�����̗��_�̊T��������������̂ŁA���e�I�ɂ͂���ƂقƂ�Ǔ����ł��邪�A�Ȃ������Җ����L����Ă��Ȃ��B

�m���Q�n�e���łǂ�قǂ̕��������s���ꂽ�̂��͂킩��Ȃ����A1971�N10���ɓ��������ڂ̉�� �g�≏�h ������̔��s�Ȃ̂ŁA�����Ƃ� 200 ���O��ł���悤�Ɏv���B�������� 10 ���܂ł́A�����̈����A�������甼���Ɉ������A�z�`�L�X�ő܂Ƃ��ɂ��ꂽ���̂Ȃ̂ŁA���� 40 �N�ȏオ�o�߂������݂ł́A�ۑ���Ԃ̂悢���̂͂قƂ�ǎc���Ă��Ȃ��ł��낤�B���҂̂��Ƃɕۊǂ���Ă����̂��A���{�ł͂Ȃ��i����������ł����������q�q�ւ̌��{�́j�R�s�[�ł������B���̃e�L�X�g�E�V���[�Y�́A���̎茳�ɂ͕ۑ��p�̂��̂��܂߂ĂQ�g����i�������ANo. �P�͌��{�j�B������d�q�����Č��J����\��ɂ��Ă���B

�m���R�n�����[�����ƂɁA�����Ȑ��_���͉Ƃł������y�����Y�́A����Ö@���A�u�������c�t�Ȑ��_���͓I�Ȃ����ł��ˁv�Ɣᔻ�����Ƃ����i�l�c�C2010 �N�C162 �y�[�W�j�B�t�ق� �g�����a���߁h �Ƃ����Ӗ��Ȃ̂ł��낤���C�̐S�Ȃ͉̂��߂ł͂Ȃ��A���ۂɓK�p�����ꍇ�̎��Ì��ʂȂ̂ł���B�Ȋw�I�����̂�����̊�{���킩��Ȃ��̂́A��͂莡�Â��痣�ꂽ�Ƃ���� �g�����h �𑱂��Ă������߂Ȃ̂ł��낤���B���҂⒘�҂̕��@�_�ɑ��ẮC���̂悤�ȓI�O��� �g�ᔻ�h �������݂��Ȃ��B

�m���S�n�����������ŏ����グ��͓̂��R�̂��Ƃł��邪�A���҂̏ꍇ�A���ꂪ���Ȃ��������悤�ł���B�{���̑��ɏ������낳�ꂽ�����́A���̂S�N�O��1966�N�ɏo�ł��ꂽ�w���_�q�������̎�����x�i���{�Ō싦��o�ŕ��j�Ƃ��� 93 �y�[�W�̃}�j���A���݂̂Ȃ̂ł���B���҂́A�_���i����сA�u���⋳���e�L�X�g�E�V���[�Y�v�j�������A���̌���������낵�̒������o�ł��邱�Ƃ͂��ɂȂ������B�{���̂��߂ɂ킸�� 72 �y�[�W���̌��e���������������Ƃɂ��āA�u�M�s���̎��ɂƂ��Ƃ���������グ������Ƃ���܂Ŏ��B���サ�Ă����Ă��Ă��ꂽ�v�Ƃ��āA��w���@�̒S���ҏW�ҁi�w���҂ƉƑ��̂��߂̐��_�����a���_�x���Q�N��ɏo�ł��邱�ƂɂȂ�o�ŎЂ̎Ў�j�Ɏӈӂ��q�ׂĂ���i72�y�[�W�j�قǂȂ̂ł���B���̑O��ɏo�ł��ꂽ�A���k��̋L�^�⊳�҉Ƒ��̎�L���唼���߂�{�ł����Ă��A���҂̗��_���ނ���킩��₷���Ȃ����ʂ�����̂ŁA���ꂼ�ꂪ�d�v�Ȓ���ł���̂͂܂������Ȃ��B�������Ȃ���A��N�A���� �g�M�s���h ���傫�Ȗ��ɔ��W����B����̗��_���܂Ƃ߂邱�Ƃ��A�Ō�܂łł��Ȃ���������ł���B

�m���T�n���҂́A1970�N�T���Ɂu�n�搸�_��Â̓W�J�v�i����A�����A1970�N�j�A1971�N�T���Ɂu���n�r���e�[�V�����̋Z�p�_�v�i����A1971�N�j�Ƃ����Q�_�̘_�����A�������̂��߂ɏ����Ă���B�O�҂́A����Βn�搸�_��Â̗��_�҂ł���̂ɑ��āA��҂́A���q���Z���̍Ĕ�����ׂ����Љ�������ŁA����̋Z�@�� �g���_�ȃ��n�r���e�[�V�����h ���x����Z�p�_�Ƃ��Đ������Ă���i����A1971�N�A423-431�y�[�W�j�B���̎���́A�{���̑�T�͂ł��Љ��Ă���B

�m���U�n�l�c�ɂ��A1971�N�H���ɂ́A�u���◝�_�Ɋ�Â��A�v���[�`�̎��s�Ⴊ�p���v�����Ƃ����B�ЂƂɂ́A����́A�u����̒�q�v�����҂̐e�Ɍ������āu�w�ӂ�I�@�ӂ�Ȃ��ƕa�C������Ȃ��x�Ƌ����v�������߂��Ƃ����i�l�c�A2001�N�A162�y�[�W�j�B����Ƒ��O�サ�āA10���ɂ͓��������ڂ̉�̉���̑唼�����҂��痣��čs�����̂ł���i����A1972�N�A88�y�[�W�j�B

�@���ꂩ��܂��Ȃ�11���X���̖�A�l�c���A���҂̉Ƒ����܂߂��u����h�̘A���v�̏W�܂�ɎQ���������A�u�e�ɑ��銳�҂̓{���ށi����j�͂Ԃ��܂��邪�B���͂��̐e�݂���Ȃ��B�ǂ����ŋ����Ă���v�B�l�c�́A���҂ɑ��āA�u��Â̖��ɂ����Ċ��҂�Ƒ��������܂Œǂ�����ł悢�̂��I�v�Ɣ��_�����Ƃ����B�u����h�̐��l�̋��������l�܂ł���B�w����搶�͎��ʁI�x�ƌ��������肷��B�w���E�\�N�̉������Ȃ�Ƃ��鎞�̋P���c�c�x�Ɨ�ÂȔ���������l�܂ł���B���͂�@���I���͋C�B�^���̖�A����������I�ɂȂ��Ă����B����Ȃ��Ƃ������o���B�w���̂���Ă������Ƃ͍ߖ����ɒl����c�c�����ł������B�����g�������a�҂̐S�����ݎ�ꂸ�A�Θb���Ȃ��A�l�������Ă����B�F����͒m��Ȃ��������炻��ł悢���A���͒n�������Ă��܂��Ă����B�����m���Ă��Ĉ�҂ł���Ȃ���A��{�̒w偂̎����������邱�Ƃ��ł��Ȃ������B���̍߂͑傫���c�c�x�ƁB�Ƒ��̑O�Ŏӂ����̂ł���B�ڂɗ܂����߂āc�c�x�v�i�����A164�|165�y�[�W�j�B

�@�l�c�̍l���闝�R���������Ă��邩�ǂ����͂Ƃ������A���̍������ɂ��āA����̓����҂��}���ɏ����Ă��܂��u��������v���������̂ł���B�������҂Ə��߂ĉ�����̂́A���̌�̂��Ƃł������B

�m���V�n���҂����ɕ\����ɓo�ꂷ��̂́A�����Ȋ�����A�R�c�����̂��ƂŗՏ��o����ς�A�������_�Ȉ�Ƃ��āA����J�݂����Čӓ��f�Ï��Őf�Â��n�߂�1982�N�Q���̂��Ƃł������B

�m���W�n����́A���U�ɋL�����o�����̐�����ɓ�����B

�m���X�n���̏ꏊ�ɂ́A���L�F���g���Z��ł������Ƃ�����A����f�Ï����J�݂��ꂽ���_�ł́A���{�����n�̎Љ���@�l���^�c���鏼��c�t���������Ă����B���̗c�t���͌��Ē�����A�Q�K�����L�F�L�O�����قɂȂ��Ă���B

�m��10�n�������A�{���ł́A���̂��ƂɂقƂ�ǂӂ���Ă��Ȃ��B�e�̖�肪����ɂ͂����肵�Ă����̂́A�{�����E�e���ꂽ��ŁA�w�ی��w�G���x1970�N11�����̋L�������������O�Ȃ̂�������Ȃ��B1973�N�ɏ��₩�畷�����Ƃ���ł́A�{���͒E�e���Ă���Q�T�Ԃŏo�ł��ꂽ�Ƃ������ƂȂ̂ŁA1970�N�̂X�����{�܂łɏ����ꂽ���ƂɂȂ�B�w�ی��w�G���x�̋L���������ꂽ�̂́A���̏�����Ȃ̂ł��낤���B���̂�����ɂ��ẮA����Ɍ����Ȍ����K�v�ł��낤�B

�m��11�n���̎���̈ꕔ�́A�����ȃm���t�B�N�V������Ƃł��鍂���W��̘_�l�i�����A1971�N�j�ɏЉ��Ă���i���łȂ���A�����́A��N�A�T�����̃C���^�r���[�ł��܂����̂��Ƃ�K�ꂽ���Ƃ�����j�B1973�N�Ɏ��́A��ɊJ�݂��ꂽ���⋳���ŁA���߂ďo�Ȃ�����e�҂��ǂȂ�����ʂ�ڌ����Ă���B����͂��Ȃ��O���킵�����̂ŁA�����Ɍ����A�u����ȂɂǂȂ��Ă悭���Ă�������̂��v�Ƌ������قǂł������B�������A�����g���A�{���������悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ������ɂ��Ă��A�����͒��҂ɕ���āA���҂�Ƒ��ɑ��Ă��Ȃ茵�����ڂ����������Ă����B���ȕٌ삪�܂����������邩������Ȃ����A�l�c�������悤�Ȑڂ������ɂȂ��Ă������Ƃ�����킩��悤�ɁA�Ό��Ȃ��ڂ��悤�Ƃ���ƁA�����Ȃ��Ă��܂����ʂ�����̂͂܂������Ȃ��B������ɂ���A���̂��Ƃ���`���āA�a�@���Ŏ���Ɏx�������������肩�A���������悤�ɂ���Ȃ����̂ł���B���̂�����̏ɂ��ẮA�ْ��w�K���ے�̍\���x�i2004�N���A��Q�́j�ɏ����Ă���̂ŁA�S�̂�����͎Q�Ƃ��ꂽ���B

�m��12�n���̖��ɂ��āA���҂́A���̂悤�ɏq�ׂĂ���B�u�ł͉��̂ɁA����܂ŕ����a���҂͓����Ȃ��悤�ɂ݂����̂ł��낤���B����͑��ɂ́A���҂��Ǐ�ɂƂ���Ă��܂��Đ�����������Ă��܂�������ł���B���ɂ́A���҂̐�����̎�_�����͂��������Ĉ������Ă��܂��Ă�������ł���v�i63�y�[�W�j�B

�@�������A���炭�O�܂ł͂����������Ƃ��Ă��A�Ђ������肪�������Ă������ƂƂ�����킩��悤�ɁA�ŋ߂͎���ς���Ă��Ă���̂ł͂Ȃ��낤���B����́A�����a�̌y�lj��ƌ����錻�ۂƂ��W���Ă���悤�Ɏv���B�܂�A�Љ�S�̂Ƃ��Đ����ɂ�Ƃ肪�o�Ă���ƁA�������ɂ��邱�Ƃ����e����₷���ɂȂ�Ƃ������Ƃł���B��������ƁA���܂苭���Ǐ���o���K�v���Ȃ��Ȃ�Ƃ������ƂȂ̂�������Ȃ��B

�@����ɑ��āA�}�T�`���[�Z�b�c���_�ی��Z���^�[�̃i���V�[�E���N�X���[���A1970�N��㔼�ɃX�������J�̔_�����ōs�Ȃ������Ȃ茵���Ȓ����ɂ��A�����a�� �g�������h �̎����ł���A�ǂ��̕������ł���������ꂩ��������͂��ł���ɂ�������炸�A���̒n���ł́A��i�����̊��҂Ɣ�ׂċ}���Ǐy�������ɒZ���ԂŎ��܂�A�Տ��I�ɂ��Љ�I�ɂ��\�オ�i�i�ɂ悩�����Ƃ����iWaxler, 1979�j�B���̏ꍇ�́A�������Ȃ��Ɛ������ł��Ȃ��Ƃ������ƂȂ̂�������Ȃ��B�ǂ���̏ꍇ�ł��A�����a�́A�g�������h �̎����ł͂Ȃ����Ƃ������Ă���B

�m��13�n���҂́A�����a���҂��A�{������ׂ������̏�Ŏ��Â��悤�Ƃ���n�搸�_��Â̗��ꂩ��A�����҂̋�������ƂƂ��Ɏ��̂悤�ɏq�ׂĂ���B�u�ǏS��`���v���c�F�X�h���ς��A�a���E�f�@���Ɍ���ꂽ�A���҂̎Љ���������f�Âɂ���Ă��肠�����Ă����Ƃ������j�I�����ł���B���������Ă��̑Ŕj�A�n�搸�_��Â̊m���́A���҂�a�@�O�̐����̏�ɂ����Ċώ@���A�a�@�O�̐����𗘗p���Ď��Â��悤�Ƃ��闧�ꂩ��̂݉\�Ȃ̂ł���v�i����A�����A1970�N�A167�y�[�W�j�B�����Ē��҂́A���̎��H�̂��߂̕��@�_�Ƃ��ď��◝�_�W�����Ă䂭�̂ł���B

�m��14�n���҂����_���͂��������̂́A���ꂾ���̗��R�ł͂Ȃ������悤�ł���B1976�N���Ɏ����A���҂̌��т��t���C�g�������i�ゾ�Ǝv���ƌ������Ƃ���A�u�t���C�g�Ɣ�r�����͕̂s�������v�Ɣ������ꂽ���Ƃ����邩��ł���B���҂́A�t���C�g�̐_�o�Ǘ��_�͔F�߂Ă����i��ɂ́A�c�����̑̌��̗}�������Ƃ����A��q�̗��R�ȊO�ɁA���_���͓I�Ȏ葱�����d������悤�ɂȂ�j�قǂȂ̂ŁA�w�p�I�ȑ��ʂł͈����Ȃ��悤�Ɏv�����A�����͎Ƃ��Ȃ������B�u�k���_�́l�z��ɂȂ邮�炢������玀�ق�������ۂǂ܂��v�i�����C1973�N�C353�y�[�W�j�Ɩ������Ă����Ɨ��ƕ��̍����юi�Ɠ����悤�Ȑ����������т��Ă������҂ɂ́A�ڂ̑O�̊ώ@�����������܂肫�����w���̂ق���D�悵�A�@���̂悤�ɔ��W�����Ȃ����Ƃɑς����Ȃ������̂�������Ȃ��B���̐���́A�u���̐�B�k�]�F�v��l�ɂ���Ď��͌[������A�����̋Z�p�_�𐬒������Ă����v�Ɩ������Ȃ���A�]�F�𒆐S�Ƃ��鐶���Տ��O���[�v�ɓ��邱�Ƃ͂Ȃ������Ƃ��������ɂ���Ă����Â�����悤�Ɏv���B

�m��15�n�Ώۊ��҂̒����\��ɂ��ẮA�������̕i���Ƃ��A�����A1994�N�j���o�Ă���̂ŁA�S�̂�����͎Q�Ƃ��ꂽ���B���łȂ���ӂ�Ă����ƁA�����Տ��̎��H�҂����̑����́A�����a���w�I�Ȍ������������ƍl���Ă����i�i�A1978�N�A6�y�[�W�j�悤�ł���B

�m��16�n�����Ăł��Ȃ��Ƃ͏��������߂���������Ȃ��B���Ƃ��A��q�̃E�W�F�[�k�E�~���R�t�X�L�|�̑̌��i1954�N�A159-160�y�[�W�j���@���ŋN���������̂ł��邵�A�l�c�W���A�s������a�@�ɋ߂ĊԂ��Ȃ����ɁA�d�v�Ȍo�������Ă��邩��ł���i�l�c�A2001�N�A7-8�y�[�W�j�B30 �N���̊ԁA�@����Ƃɏ]�����Ă��āA�Ǐ�������ƈ��肵�Ă��� 60 ��̏������@���҂ɑމ@�����߂��Ƃ���A�u������͂��v�̓��������ł������ɂ�������炸�A���̔ӂ���u��������Q�ϑz�A�����ɔY�܂���A���_�^�������ɓ������v�̂ł������i�����A�V�y�[�W�j�B���Ȃ݂ɁA�l�c�́A���̎���ɂ��ċ����[�����������Ă���B�u�l�ԂƂ͑S�������Ȃ��̂ł���B�w�Ĕ��Ǝ��̐f�@���C�S�����R�Ɉ�v�����Ƃ͎v���Ȃ��x�ƍl����̂����R�ł��낤�B�Ƃ��낪���́A�w�S�������ɂ��Ă͂��܂�ɂ������a�l�Ǐ̂��̂��Ȃ��B�������Ȃ��Ƃ�������̂��x���炢�Ő[���l���Ă݂悤�Ƃ��Ă��Ȃ������B�^�������̎��A�������̃G�s�\�[�h��[���Ȋw�I�ɒNjy���悤�Ƃ��Ă����Ȃ�A�����Ƒ������́w���_�����a�x�ɑ��闝�����i��ł������낤�ɁB�Ȃ�Ƃ��̂��ƂɋC�Â��̂ɂ� 10 ���N�̌������K�v�������̂ł���v�i�����A�W�y�[�W�j�B�l�c�����X�ɔᔻ���邱�ƂɂȂ钘�҂́A�Ȋw�I�ȗ��ꂩ��A�܂��ɂ��̒Njy�����Ă����̂ł���B���Ȃ݂ɁA�l�c�͂��̎�����A�s���_�q���Z���^�[�Œn�搸�_��ÂɂƂ�g��ł�������Əo�������Ɏv���o���A���̍Ĕ��� �g�����h ���l���Ă���B����������́A�u�����Ȃ��B�g�����Ȃ��B�Z�p���Ȃ��B�Ƃ��Ȃ��B�����Ă���ꂪ�Ȃ��v���̏������A�u�o�čs���v�ƒǂ��o�����Ƃ������ʂ��Ƒ��f���A������u���̂ЂƂ̌��̌��v�Ƃ����̂ł���i�l�c�A1985�N�A81-82�y�[�W�j�B���̏ꍇ�A�������� �g���߁h ���܂������Ă����Ƃ�����A���̌�͂ǂ��Ȃ�̂ł��낤���B

�m��17�n�]���̕����ׂ����A���O�Ƃ����̂悤�Ȋώ@���s�Ȃ�ꂽ�`�Ղ͂Ȃ��悤�ł���B���퐶���̒��ő�������o�����ƍĔ��̊W�ׂ悤�Ƃ��錤���Ȃ炢��������iBebbington, 1987; Das, Kulhara & Verma, 1997; Day et al., 1987; Dohrenwend & Egri, 1981; Fallon, 2009; Gruen & Baron, 1984; Horan et al., 2005; Malla, Cortese, Shaw & Ginsberg, 1990; Norman & Malla, 1993a,b; Rabkin, 1980�j���A���̏ꍇ�ɂ́A�T���o���ׂ��o�������A�ŏ�����傫�ȃX�g���X�ƂȂ���̂Ɍ��肵�Ă��邱�Ƃɉ����āA�o�����Ɣ��ǂƂ̎��ԓI�Ԋu���L���ݒ肵�Ă��邱�Ƃ������āA�I�m�Ȍ����ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��悤�ł���B

�@���Ȃ݂ɁA���@���̕����a���҂̏Ǐ������₷���̂́A�_�u���E�o�C���h�������������O���S���[�E�x�C�g�\�����Ƃ肠���Ă������iBateson, Jackson, Haley & Weakland, 1956, p. 259�j������킩��悤�ɁA�܂��ɉƑ����ʉ�ɗ��Ă���Œ������̒���ł���B�x�C�g�\���̉����̓��ۂ͕ʂɂ��Ă��A�������������́A���_�ȕa�@�̊W�҂ł���Όo���I�ɂ悭�m���Ă���ł��낤�B�ɂ�������炸�A���������̂́A�Ƒ����悯���Ȏh����^�������߂��Ƃ��ĕЂÂ����Ă��܂����Ƃ������̂ł���B�����������z�ɗR������ЂƂ��Aexpressed emotion�i�\�o����j�Ƃ��������i���Ƃ��AButzlaff & Hooley, 1998�j�ł���B�����������ʊW���킩��₷����������������Ă��A�^�̈Ӗ��ł̒Nj������Ȃ��܂I����Ă��܂��Ƃ������Ƃł���B

�m��18�n�Ǐo�����Ă��玡�܂�܂ł̌o�߂Ƃ������Ƃł���A�Ȃ��킯�ł͂Ȃ��B����́A���Ƃ��Ό��J�n����͂�ڂ̑O�Ŋώ@��������i���J�n�A20009�N�A213-214 �y�[�W�j�ł���B�������A�u�ł��������E��̂��Ԃ��v�Ŏ����̓��������@���Ƃ��������s�ׂ��n�߂������ɑ��āA�������̂��������邱�Ƃɂ���āA���܂��܂��̏Ǐ���~�߂邱�Ƃ��ł����Ƃ����o�߂ł����āA���҂̂悤�ɁA������˂��~�߁A����Ɋ�Â����������邱�Ƃɂ���ĉ����������̂ł͂Ȃ��B

�m��19�n�l�c�́A���e���u���ꗬ�V���Ђ̗L�\�ȕҏW���v���Ƃ��� 28 �̒j���̎����K�₵���ۂɁA���̕��e����e�����̑��q�̎��Âɖ��S�ł���̂�m�����B���̎��A�}�炸�����̖��ɂ��āA�u�������z���Ǐ����������悢���v�ƒQ�����Ă���̂ł���B�u�j�Z�^�v�̈�����������x�̏�Ԃ��ƁA���͐[���Ȗ��ł���ɂ�������炸�A�Ƒ������u���Ă������Ԃ��킩�������߂ł������B

�m��20�n����Ƒ��́A���̂悤�ɏq�ׂĂ���B�u���܂�ꂵ�����߂Ɂw���������͐搶�ɂ��肢���āA���@�k����f�Ï��ɂ͓��@�{�݂͂Ȃ��̂ŁA�ʂ̕a�@�l�����Ă����������ƁA���܂�Ȃ��Ȃ��āk����f�Ï��Ɂl�s���ł���B��������ƃh�J�[�b�Ǝ����ĂˁB�g�l�ɂ��ė���ȏ�͓��@�Ȃ�Ă����Ă������Ǝv���Ă��ė��������낤�I�h �Ăˁx�v�k�����l�u�A�蓹�A�h������Ȃ����ŗ܃{���{���o�܂��āc�c�v�i�����A1971�N�A23�y�[�W�j�B����ł������̉Ƒ������͒��҂ɂ��čs�����̂ł���B�Ƃ��낪�A���U�łӂ�Ă������悤�ɁA���҂��S���I�����_��������悤�ɂȂ���������A�����̉Ƒ����������čs�����̂ł���B

�@�܂��A�������邱�Ƃ������悤�ł��邪�A���҂͓��@���ɔF�߂Ȃ������킯�ł͂Ȃ��B�������Q�̋��ꂪ�����ȂǁA�������̏��������ꍇ�ɂ͓��@�����Ă������A���@������̂ł���A���̂悤�ȕa�@�ɂ��ׂ����Ƃ��āA17 ���ڂɂ̂ڂ���������Ă��邩��ł���i���c�A����A1970�N�A139-144�y�[�W�j�B