サイトマップ

サイトマップ

観察事実と理論の乖離について――抵抗の頑強性

観察事実と理論の乖離について――抵抗の頑強性

私の心理療法は、あらゆる点で他の方法とは根本から異なりますが、通所期間という点でも大幅に違っています。長く通って来られるかたがほとんどで、平均で10年ほど、最長のかたで35年ほどになるのです。長いかたは、治療というよりは、もっと上のものを目指しているわけで、時間をかけているだけではなく、小さな家なら十分建てられるほどの料金を支払ってもいます。幸福否定という現象の本質を知りたいとして、79歳の時から歩けなくなるまで、10年間も通って来られた著名な心理学者もいます。自分の生涯にとって、それほど重要なことだと考える人たちが、おそらくごく少数ながら存在するということです。このような施設は、修道場のようなところを除けば、世界中を探してもほとんどないはずです。

宗教などのように、単に教義に従っていればすむようなものではなく、特に心理療法のセッション中は、大半の時間、大なり小なり抵抗に直面する作業を続けることになるわけですから、多くの場合、意識の上では非常に苦痛です。とはいえ、もちろん、苦痛しかないわけではありません。トンネルを掘り続けている状態の時にはいつも同じ光景しか見えませんが、ひと休みしてうしろを振り返ると、それまで掘り進んできた隧道が見えるわけですが、それと同じようなことが起こるのは確かです。それによって、それなりの達成感が起こり、自分の好転を多少なりとも実感することができるのです。

幸福に対する抵抗が内在するということは、理の当然として、好転に対する抵抗も避けられないということです。したがって、真の意味での好転と、それを否定するために無意識のうちに作り出された苦痛を切り離すことはできないことになります[註1]。20代前半のある女性は、好転の否定の際の苦痛を、失恋した時の苦痛よりもはるかに大きいと訴え、「よくなることがこんなに苦しいのなら、もうよくならなくていいです」とまで言いました。無意識のうちにしても、自分の幸福を否定するために自分で作り出した苦痛のほうが、自然に発生する苦痛よりも、時としてはるかに大きいためです。ただし、それを乗り越えた時には、いわば胸突き八丁を越えて峠に辿り着いた時と同じで、急速に楽になるとともに視界が大きく開けるのです。

今から20年近く前のことですが、いわゆる自己啓発セミナーの “はしご” をしていたという男性が来室したことがありました。そのクライアントの話は、非常に興味深いものでした。この男性は、最初のセミナーを受けた後、自分が完全に変身した感じがしたそうです。自信に満ちあふれ、人前でも堂々とした態度がとれるようになり、何でもできるような感じになったというのです。ところが、その状態は長続きしませんでした。2週間ほどすると、すっかり元の自分に戻ってしまったのだそうです。その経過は、私が直接に見た知人の事例と全く同じでした。

私の知人は、職場の指示でその種のセミナーを受講しました。その後は、それまでとは打って変わって、たくさんの聴衆を前にして話す時にも、堂々とした態度をとるようになったのです。私も、その場面を実際に見たことがあるのですが、確かにそれまでの本人とはまさに別人でした。人前で小さくなっていた人が、自信に満ちあふれた態度を見せるようになったわけです。そればかりか、「自分は変わった。自己啓発セミナーには確かに効果がある」と、あちこちで喧伝するようなことまでしていたのです。ところがことはそう簡単ではなく、しばらくするとその元気が失せてきて、やはり2週間ほどすると、何ごともなかったかのように、完全に元の本人に戻ってしまったのでした。

一方、私のもとを訪れたクライアントは、自分が変身した時のことが忘れられず、その後も、同種のセミナーを次々と受講したのだそうです。上のクラスになるにつれて、受講料もふくれあがっていったということです。にもかかわらず、それと反比例するかのごとく、好転したように見える期間も徐々に短縮してゆきました。その持続時間は、1週間、2、3日と次第に短くなり、最後には、受講後も全く変わらなくなってしまったそうです。そこではたと我に返り、それ以上の受講をあきらめたということでした。

それに対して、私の心理療法では、苦痛に耐えながら抵抗に直面することを通じて、後戻りすることのない好転が起こる[註2]のですが、自分が好転したという自覚は、先述のように散発的に起こる好転の自覚を除けば、例外なく、大なり小なり乏しいという特徴があります。逆に言えば、自分が変わったと思っているうちは、まだそれほど大きな変化は起こっていないということです。たとえば、家族と一緒に心理療法を受けているなどの場合には、互いに相手の変化はわかるのですが、自分の変化はあまりよくわかりません。そのため、相手はよくなっているのに、自分はよくなっていないと、互いに言い合うことになるわけです。

その仕組みははっきりしませんが、家族に起こる変化は、次第に前向きになってゆく本人と接した結果であるのはまちがいないでしょう。そうした現象はごくふつうに見られるので、それ以外の要因は考えられないからです。その場合、クライアントは、まず家族の変化に気づきます。にもかかわらず、自分の変化にはほとんど気づかないのです。また、それと指摘されても正しく認めることはほとんどありません。この場合にも、例外というものが事実上存在しないのです。

既に10年以上前のことですが、それまで15年以上にわたって、毎週、私の心理療法を受けていた女性がいました。この女性は、精神分析の著名な専門家の弟子に当たるのですが、このクライアントに、「抵抗の意味が本当にわかるまでに、15年かかりました」と言われたのです。この女性は、精神分析で言う抵抗とは逆の概念であることはもちろん承知していましたし、理論的にも経験的にも、私の言う抵抗が実在することはよくわかっているつもりだったそうです。ところが、「これだ」と実感できるまでに、15年もの歳月を要したというのです。

この女性は、年に50回として15年では 750 回のセッションを重ねたことになり、1回の面接が1時間半ですから、総計で 1125 時間という長大な時間を費やしたことになります。ただし、それは心理療法の時間だけであって、毎回、宿題として感情の演技の課題が出されるためもあり、それ以外にも相当の時間をかけていたはずです。時間的にも経済的にもそこまでの負担を重ねて、抵抗の意味や重要性が初めて実感できたというのです。

「紙一重の差」という言葉があるように、わかってみれば、どうして今までわからなかったのかという疑問が湧き上がるほどのことなのですが、その差は小さいようでいて、実は非常に大きいものなのでしょう。

この出来事は、私を一驚させたばかりか、私の眼を開かせることにもなりました。私は、目の前で日常的に観察し続けてきたことから、抵抗の強さをよく知っているつもりでいました。ところが、そうではなかったのでした。それまでにも何度か経験していたことなのですが、この時にも、自分を基準にしてものごとを測ったのでは正確な把握はできないことを痛感させられたわけです。

幸福否定という心の動きがわずかであってもわかる者には、わからない者がどのようにわからないのかがほとんど理解できない(そのため、往々にして、言葉を尽くせば説得が可能だと思い込んでしまう)ものです[註3]が、それと同じことが、抵抗の強さの把握についても言えるということなのでした。

本稿では、ほとんど経験的にしか把握できない、この抵抗の頑強性という側面から、観察事実とその説明になるはずの理論との間の乖離という現象を眺めることにします(そのため、多くの人に対しては、いわゆる説得力に欠けることになります)。そのような事情のため、本稿は(実は本稿に限らず、当サイトのページのほとんどに同じことが言えるのですが)、あくまで解説であって、説得を目指したものではありません。また、本稿は、位置づけとしては、先に公開した「執筆予定の本に関連して」の補遺に当たります。

抵抗という言葉自体は一般的なものですが、それは悪いことに対する心理的姿勢や対応という意味に決まっており、それ以外の意味はほとんどありません。一方、私の言う抵抗は、通常とは正反対の、幸福に対する抵抗ということです。ただそれだけであれば、さすがのフロイトも、実例を通じて承知していました。とはいえ、それは、個人的な性向や異常ということ(したがって、生後の経験に由来するとされるもの)なのであって、人間が生まれながらにもっている属性ということではありません。

それに対して、幸福否定理論では、幸福に対する抵抗が人類全体にあまねく存在することを想定しています。ここで想定という言葉を使うのは、これまでの経験では特に例外がないことから、人類全体に内在するとしか思われないとはいえ、事実上、例外がないことの確認が不可能なためです。

このふたつの考えかたには、天と地ほどの違いがあります。ひとつには、前者は従来的な人間観と深刻な齟齬をきたすことはないのに対して、後者は、それを完全に逸脱するものだからです。幸福否定という考えかたは、これまで知られているあらゆる理論と根本から相容れないのです。

ところが、経験という側面に目を転ずると、必ずしもそうではありません。経験的に知られている現象の中には、幸福否定という心の動きが一般に存在することを教えてくれる実例が、少なからずあるからです。実際にもいくつかのことわざや警句として残されています。以下、若干のことわざや警句をもとに、それぞれが教えてくれる重要な現象について検討します。それらは、時間と愛情という、人間にとって最も重要な側面に関係するものです。

そればかりではありません。根本的に新しい理論を構築できるせっかくのチャンスが、しかも目の前に到来しているにもかかわらず、それを棒にふることになるのみならず、現実問題として適切な対応をとることも、当然のことながらできなくなるのです。抵抗のためとはいえ、このような結末に堕してしまうのは、控えめな言いかたをしても、きわめて残念なことなのではないでしょうか。

身近な実例としては、たとえば、振り込め詐欺の被害が減るどころか増え続けているという、きわめて深刻な問題があげられるでしょう。既に知らない者などいないほどの状況になっているにもかかわらず、説得や教育といった、もはや効果がないことが明白なはずの手段を使って阻止しようとするだけで、それ以上の対応はいっこうにとろうとしないのです。これは、実に不思議なことと言わざるをえません。

振り込め詐欺の被害に遭う人たちの場合、現状況では、主として「愛情の否定」と「権威に対する盲目的従属」という、幸福否定に由来するふたつの心の動きに基づいた行動をとっていると考えるべきなのですが、そのような見かたをする人は誰もいないようです[註4]。そして、専門家も、「中高齢者の意思決定は加齢により自動化していくが、このことが詐欺に対する高齢者の脆弱性の原因となっている」(永岑他、2009年、177ページ)などというありきたりの説明で片づけているのです。

そして、その結論として、 “神経科学的研究” を通じて得られたデータからすると、老齢によって意志決定能力が低下するのは避けられず、したがって振り込め詐欺に遭うことも避けられないので、そのことを踏まえた対応を金融機関側が率先してとるべきだというのです。これでは、振り込め詐欺への対応は難しいと言っているだけですから、専門家の研究とはとうてい言えません。「振り込め詐欺への神経科学的アプローチ」では、この程度の陳腐な結論を引き出すことしかできず、理論として無意味なものになるばかりか、何の実効性もないことは、これまでの経緯からも既に明らかでしょう。

これが、現行の科学知識の枠内で得られた結論と、現実に起こっている現象との乖離が、どうしようもないほど大きいことを示すひとつの例証です。逆に見れば、このようなところに、現行の科学知識体系を変革するための重要な手がかりが隠されているということです。

このセルフ・ハンディキャッピングという概念も、観察事実と理論の間の乖離の大きさを教えてくれる絶好の実例と言えるでしょう。かくして、幸福否定という心の動きを教えてくれる現象群に、せっかく着目するところまで行きながら、従来的な概念を使って(この場合は、当人が自らの自尊心を保つための手段として、試験の成績がふるわなかったのは十分な用意ができなかったためだという言い訳が成立する余地を残そうとしているとして)、実証性がないことを完全に無視したうえ、むりにむりを重ねて解釈しているわけです。

現時点の世界で、このように牽強付会な解釈が何の問題もなく通用してしまうのは、なぜなのでしょうか。それは、専門家も非専門家も、真理を明らかにすることに対する抵抗を共有しているため、そうした “解釈” で、無意識のうちにいわば手を打ってしまう結果なのでしょう[註5]。私は、これを共同妄想と呼んでいます(笠原、2004年、第7章参照)。この、観察事実と理論の間に見られる断絶の存在が、まさに本稿での検討の対象となっているわけです。

この現象については、1978 年以来、欧米では既にたくさんの研究が(事実上、何の進展もないまま)行なわれています(専門書としては、たとえば、Raymond, Snyder & Berglas, 1990/2014 が出版されています)が、わが国ではほとんど関心をもたれることなく現在に至っているようです(数少ない研究としては、たとえば、足立、庄賀、坂元、1999年;伊藤、1992、1994年;西尾、橋本、2004年;村山、及川、2004年)。このたいへん興味深い概念については、機会を改めて、抵抗という角度から詳しく検討したいと思っています。

「人間は怠惰なものだ」とか、「人間は、時間があり余ると、ろくなことをしない」、「自宅で勉強や仕事をしようとすると、時間つぶしにふけりやすい」といった、時間的な余裕がある状況に置かれると、人間は一般に怠惰に陥りやすいという事実は、昔からよく知られています(念のため再説すると、セルフ・ハンディキャッピングという概念は、主としてこれらの現象を対象にしたものです)。重症の場合には、それが “堕落” にすらつながりかねないことも周知の事実です。「小人閑居して不善をなす」という警句は、この現象を端的に言い表わしたものでしょう。

これは、自由に使える時間があると、自分の本当にしたいことができる状態になるために、あるいは、時間的な余裕がある時に自分の進歩につながることをしようとした時に、それを避けようとして起こす現象ということができます。人間は、一般に、

という3条件がそろった時に、最も強い抵抗を示します。これは、純粋に経験的に突き止められた観察事実であって、単なる推定でもなければ、従来的な心理学理論を積み上げて導き出した演繹的結論でもありません。既存の理論からすれば、むしろ正反対とも言える結論でしょう。これらの条件がひとつでも欠ければ、行動は比較的容易になります。つまり、自分の本意にそれほど沿わないことであれば、あるいは時間の制限がある時であれば、さらには、他者の要請に従って行なうという条件であれば、多かれ少なかれ容易にできるものなのです。これは、実際に比較してみれば、すぐにわかることでしょう。自分が本当にしたいことを

時間の余裕がある時に

自発的にする

平日には、自分のしたいことが少しずつできたとしても、時間の余裕がある休日になると、なかなか起きられず、ようやく起きられたとしても、何もする気になれないまま、気がついたら夕方になっていた、あるいは、ようやく起きたらもう夕方になっていた、などという人も少なからずいるはずです。

ところが、そのような人であっても、ゲームをしたりテレビを見たりなどの娯楽的な行動であれば簡単にできるのがふつうですし、用事があって外出する時には、それまでとは打って変わって、簡単に動けるばかりか、その用事をこなすことも難なくできるのです。「現実逃避」などと批判されて、あるいは揶揄されて片づけられることが多いようですが、その裏には、人間の本質を教えてくれる、とてつもなく重要な仕組みが隠されているのです。

では、このように対比が際だつ形になるのはなぜなのでしょうか。それは、自分がしたいことや、しなければならないことは、自分の進歩や幸福につながるものであるのに対して、自分を楽しませるだけの娯楽的な行為は自分の進歩につながるものではないことを、心底で熟知しているためです。そして、自分の進歩につながる行動や幸福につながる行動は、自分にとって非常に苦痛なものであることを示す証拠を作り、それを意識に突きつけるという明確な目的をもって、双方の行動の難易に断絶的な差をつけることになるわけです。

このことは、単なる憶測ではなく、反応という客観的指標を使って、長い年月の間、日常的に確認されてきているのです[註6]。いずれにせよ、この現象は、自由な時間を自分のために有効に使うことが、多くの人にとっていかに難しいかを教えてくれる格好の実例と言えるでしょう。

そのような視点から振り返ると(別の視点から見ても同じようなことが言えるのですが)、そのことの深刻さが自覚できないのは、意識が内心(幸福否定理論の中核概念で、幸福否定を起こす無意識の層)にコントロールされているためなのではないかという推定が生まれます。そして、この推定はどうやら事実らしいことが、さまざまな角度からやはり繰り返し確認されているのです。ここに、抵抗のいわば手の内を、つまりは幸福否定の舞台裏をかいま見ることができます。

それらと比べると、深刻なことが本人にわかりやすいはずのものもあります。それは、たとえば、何らかの理由で暇をもて余している人たちの一部が引き起こす、過剰な消費や濫買、ギャンブルやアルコールへの耽溺、暴力や違法行為などのさまざまな問題です(それ以外の要因でも同種の問題が発生することは言うまでもありませんが、ここでは時間的余裕という角度から検討しているので、それらは対象に含まれていません)。定年退職後に年金暮らしをするようになって時間があり余った人たちの中にも、同じ問題を起こす人たちがいます。

このことも、現象としては既に専門家の間でも知られていて、「定年症候群」という “診断名” がつけられているそうです。現に、この問題を扱った『定年性依存症――「定年退職」で崩れる人々』(岩崎、2009年)という、数多くの実例が掲載された、依存症を専門とする精神科医の執筆になる本も出版されています。現代の先進諸国の専業主婦に起こりやすいとされる “キッチン・ドランカー” も、昔と比べると家事労働が非常に簡単になったおかげで、時間的余裕のある状況に置かれていることを考えると、同質の要因が関係している可能性が高そうです[註7]。

無期囚として刑務所に収監されている人たちは、時間的余裕がないため終始活動的にならざるをえない死刑囚とは対照的に、重度のうつ状態に陥ったり、痴呆状態(昨今の言葉では、認知症)に陥ったりすることが知られています(加賀、1980年;小木、1974年)。これらも、同じ仕組みで発症するものと考えるべきでしょう。

では、それはどのような仕組みなのでしょうか。時間的な余裕があると、さらには経済的な余裕があればなおのこと、自分のしたいことが自由にできる状態になります。そうすると、先の3条件からわかるように、抵抗もその分だけ強くなります。その結果として、自らが幸福の方向に向かうのを何としてでも阻止しようとして、多種多様な問題を、誘惑に負ける形で引き起こしやすくなるということです。極端な場合には、「会津磐梯山」という民謡に登場する小原庄助さんのように、浮かれた生活が止まらなくなり、身を滅ぼすことにもなりかねません。

かつての貴族など、生来、時間の余裕に恵まれていた人たちは、おそらく経験に学んで、自滅を避けるため、儀式や祭礼や遊芸といった、なるべく無難な形で時間を費やせるさまざまな方法を編み出していたのでしょう。ところが、にわか貴族になってしまった現代のわれわれは、貴族と違ってそうした手段が継承されているわけではないため、個人個人がその場その場で対応してゆくしかありません。とはいえ、時間つぶし的な行動にふけって身をもち崩してしまうようであれば、時間を自分の自由に使える時代を待ち望んでいたはずのわれわれの先人たちに対して、申し訳が立たないのではないでしょうか。

ついでながらふれておくと、定年後、毎日が日曜日という状況になった時、自分が本当にしたいことをするのを避けて、趣味や娯楽に逃げたり、さらには快楽や自傷行為にふけったりする程度ですむ人たちは、まだましなのかもしれません。趣味がもてず娯楽にも関心がないため、逃げる手段がない人たちの場合には、それこそ悲惨なことになりかねないと思われるからです。

その場合に、いわば自分の頭の働きを無意識のうちに止めるような対応をすることがあるように思います。先ほどの無期囚がその実例だと思いますが、それこそが、すべてとは言わないまでも、ある種のぼけ(認知症)の始まりなのではないかと私は推測しています[註8]。昔から、時間とお金があって趣味がない人がぼけやすいと言われているのは、そのことを指しているのではないかと考えられるためです。

もしそうであれば、自分が本当にしたいことを、そこまで忌避していることになるわけですが、人間は本当にそのようなことまでするものなのでしょうか。そこには、動機という要因もさることながら、それほどの能力を本当にもっているのかどうかという大問題がからんできます。幸福否定という考えかたの重要性は、このような重大な疑問を浮かび上がらせてくれるところにこそあるのです。

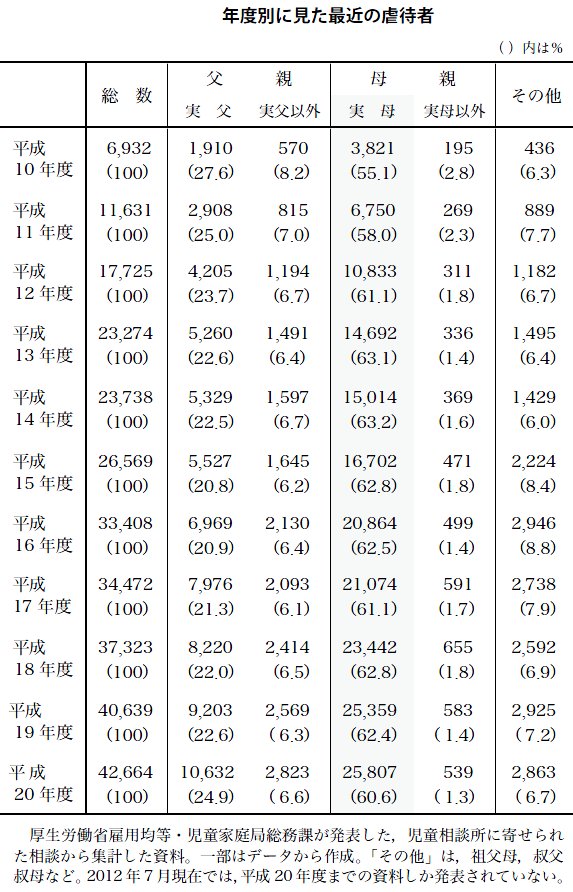

そうした報道を通じて、幼児虐待を起こすのは実母が圧倒的に多いという事実が、一般にもようやく知られるようになりました。下の表は、児童相談所に寄せられた相談から集計された結果を、厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課が発表したもので、一部はデータから作成されています(拙著『加害者と被害者の “トラウマ” 』65ページより再掲)。実の親と義理の関係にある親などが分けて集計されているので、誰が子どもを虐待しているのかがはっきりわかります。なお、表中の「その他」は、祖父母や、おじ、おばなどを指しています。

この表は少々古く、平成20年度までの統計しか掲載されていませんが、傾向としては現在も同じでしょう。それまでは、虐待者として義理の関係にある継母などが疑われることが多かったのではないかと思いますが、この集計表を見ると、実際には、いつも実母が6割前後を占めていることがはっきりします。それと比べると、実父の比率は25パーセント前後と、実母と比べるとかなり低いことがわかります。

単純に見ると、義理の父親や母親の虐待率はかなり低くなっていますが、それは全体の虐待件数の中での比率なので、義理の親の中でのそれぞれの比率はわかりません。このデータでわかるのは、実父以外の父親的存在による虐待のほうが、実母以外の母親的存在による虐待よりもはるかに多いということだけです。それはおそらく、離婚した場合、子どもを引きとるのは母親が圧倒的に多いため、さらには、シングル・マザーという場合もあることから、「実父以外」と分類される存在のほうが、「実母以外」よりも実数として格段に多いことが関係しているのでしょう。

また、子どもを連れた母親が新しいパートナーと同居する場合と、子どもを連れた父親が新しいパートナーと同居する場合とでは、相手の位置づけが大なり小なり異なることが多いでしょうから、単純な比較は難しいはずです。

特に、虐待の結果、子どもを死なせてしまう場合には、父親的な位置づけにある男性も半数ほどが関与している(東京工業大学大学院・犯罪精神医学研究チームが、1994年から2004年までの11年間に、新聞報道を通じて明らかになった児童虐待死の発生件数を集計した調査による。「読売新聞」2006年9月17日号参照)ようなので、この問題を論ずるためにはもう少しデータが必要です。ここで重要なのは、幼児の虐待者には、あくまで実母が圧倒的に多いという事実です。

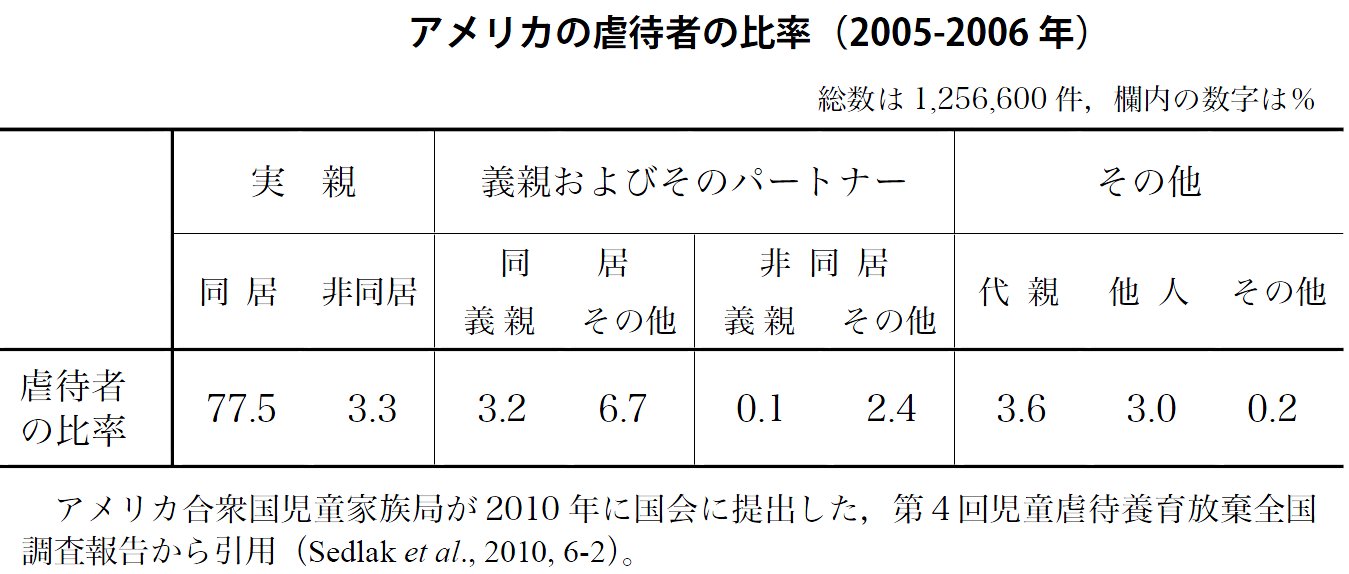

家族関係がわが国よりもはるかに複雑なアメリカでも、基本的には似通った結果が得られています。わが国とは分類法が異なるうえに家族関係が複雑なので、直接の比較はできませんが、実の親がやはり圧倒的に多いという点では共通しているのです(右の表参照)。この表では両親の性別が不明ですが、虐待者全体の比率は、女性が68 パーセント、男性が48 パーセントとなっています(Sedlak et al., 2010, p. 14)。合計が100 パーセントを超えるのは、双方から虐待を受けた事例が含まれるためです。

実母の比率が高いことは、児童虐待の最も激しい形態とされる代理ミュンヒハウゼン症候群(子どもを傷つけて病院に受診させるもの)を見るとさらにはっきりします。1987 年に発表された海外の総説論文(Rosenberg, 1987)では、虐待者の 98 パーセント(実数= 97)が実母、残りの2パーセントが継母になっています。その後に発表された総説論文(Sheridan, 2003)では、実母の比率は 76.5 パーセントに下がっていますが、依然として高率であるのはまちがいありません。この症候群については、わが国でも似たような結果が得られています(Fujiwara et al., 2008)。

心理的原因については、例によって科学的根拠もなくそれをストレスと決めつけたうえ、それらしきものが見つかると、それを原因と推断ないし断定することですまされてきました。その点は、虐待行動の場合も同じで、ストレスや嫌悪感のような、悪いことがその動因になって起こると、暗黙の裡に断定されています。それ以外の原因や要因は、最初から完全に無視されていると言ってもまちがいではないでしょう。そのため、従来的な研究では、主として虐待する側に問題があるとして、その理由を疫学的方法を使って統計的に探り出そうとしてきたわけです。その当然の帰結として、親の側にストレスを生ぜしめる要因を探し出そうとする研究も行なわれています。

ところが、そうした疫学的研究によって、仮に貧困状態や心理的に未熟な母親という要因が関係していることがわかったとしても、それは両者の間に相関があるということにすぎず、それが原因であることの保証など全くないのです。実際に、貧困家庭のほうが幼児虐待が起こりやすいという調査結果が得られたとしても、そうした家庭のほうが、いくつかの理由から問題が発覚しやすいからにすぎないという指摘もあります(White et al., 1987, p. 95)。裕福な家庭では、問題が露呈しにくいだけなのかもしれないわけです。

複数の子どもがいる家庭でも、たいていの場合、虐待されるのはそのうちのひとりです(たとえば、Friedrich & Boriskin, 1976, p. 587)。そのこともあって、子どもの側にも虐待の要因があるという観点からの研究が、これまでいくつか行なわれています。それらの疫学的研究によれば、未熟児で生まれた子どもや、知的障害のある子ども、身体的な障害をもつ子どもや病弱な子ども、生まれた時から変わっている子ども、親から見て変わった子ども(Friedrich & Boriskin, 1976)、双生児のいる家庭(Robarge, Reynolds & Groothuis, 1982)などが虐待の対象や条件になりやすいそうです。とはいえ、それらは、あくまで表層的な相関関係にすぎず、それ以上のものではないことは、もはや言うまでもないでしょう。

とはいえ、虐待される子どもは複数のうちのひとりの場合が圧倒的に多いという観察事実が、虐待行動の原因を探るための重要なヒントになることはまちがいありません。大規模な調査をもとにわが国で実施された調査(Tanimura, Matsui & Kobayashi, 1990)は、この点で参考になるかもしれません。それは、全国 505 箇所の小児科の病院や医院を対象にして、1986年に行なわれたものです。その結果、114 の病院で総計 231 例の虐待や育児放棄の事例が見つかりました。そのうちの23例(10パーセント)が、多胎児(22例が双生児、1例が三つ子)でした。わが国での多胎児の出現率は0.6パーセントほどだそうですから、虐待や育児放棄が多胎児で起こりやすいのは確かなようです。なお、虐待者は、23例中19例(83パーセント)で実母でした。

この研究でも、虐待されたのはほとんどが多胎児の一方だけで、ふたりとも虐待されていたのは20組中の4組にすぎなかったのです。そして、一方しか虐待されていなかった群(第1群)と、双方とも虐待されていた群(第2群)に分けて検討したところ、両群間には顕著な違いが見られました。虐待された子どもは、7歳未満で、出生時の体重が 2500 グラムに満たなかった(未熟児で生まれた)という点では両群でほぼ共通しているのですが、第1群では、硬膜下血腫、肛門閉鎖、脳性麻痺、心身の発達障害、発育不全、幽門狭窄、下血、発達遅滞などの障害のある事例や、病院や祖父母宅で養育されていた経歴をもつ事例が94パーセントにものぼることが判明したのです。それに対して、双方が虐待を受けていた第2群では、子どもの側にそのような問題は見られず、経済的問題や夫婦間の不和など、むしろ家庭内に深刻な問題のあることがわかったのでした。

そこまでは、調査の結果として得られた、いちおう客観的なデータなのですが、問題はその “解釈” です。この研究者たちも、例によって従来的な解釈に終始しています。つまり、「双生児の世話をすることや障害をもつ子どもの面倒を見ることによるストレス」のため、その怒りを子どもに向ける結果となり、子どもに気概を加えることになったのではないかと述べているのです(ibid., p. 1299)。

では、虐待者である親は、その対象となる子どもに、ふだんの時にはどのように接していたのでしょうか。ところが、そのような角度で行なわれた研究はほとんど存在しないようなのです。ここには、控えめな言いかたをしても、大きな偏りがあると考えざるをえないでしょう。

幼児虐待の世代間連鎖という概念があることから推測されるように、わが子を虐待する母親も、やはり幼児期に親から虐待を受けている場合が多いと言われています。話が複雑になるのでここでは詳述しませんが、幼児虐待とされる事例には、実際に虐待がその時点で確認される群と、成長してから、心身の不調の原因を自らが幼児期に虐待されたことによるトラウマにあると主張する群という、おそらく全く異質な2種類があるのです。世代間連鎖という考えかたが強調されるのは、そのうちの後者の場合にほぼ限られるようですが、ここで検討の対象にしているのは、前者のほうなのです。ここで後者を含めてしまうと、虐待の実態がよくわからなくなってしまいます。この問題に関心のある方は、拙著『本心と抵抗』(第7章および8章)および『加害者と被害者の “トラウマ” 』(第2章)を参照してください。

類人猿を筆頭とする高等動物では、乳児期から人間に育てられたため、出産や育児について経験的に学ぶ機会がなかった場合には、自分が生み落とした子どもを怖がって、その子どもに暴力をふるったり、育児を放棄したりなど、まさに人間の幼児虐待と同じような行動を起こすことが多いようです。では、人間の場合にも、親に虐待されてそうした機会を失った結果として、自分の子どもを虐待するようになるのかといえば、ここでもことはそう簡単ではありません。子どもの虐待をする母親でも、それ以外の時には、あるいは他の子どもに対しては、比較的ふつうの対応をしているからです。

自分の子どもを殺害してしまったある女性は、「憎くて殺したのではない。私はあの子が生まれた時、今までの人生の中で一番大きな幸せを感じたし、あの子のことを心から愛していました」と語ったそうです(田口、2005 年、69 ページ)。この言葉にうそはないとすると、ここでは、言葉と行動の間に大幅な開きがあります。虐待する時には、ふだんとは正反対に、激情に駆られて暴力的になるのです。では、このような矛盾に満ちたことが起こるのは、いったいなぜなのでしょうか。

そのいわば謎を解くカギのひとつは、「目の中に入れても痛くない」という表現が昔から使われていることです。この強い思いは、特に、障害をもって生まれたり、未熟児として生まれたり、その結果として、あるいは他の理由から病院やどこかにしばらく預けられたりしたことで、不憫と感ずる子どもに対して、より強く起こる感情です。ところが、これらの条件は、先ほど紹介した研究を含め、これまでの研究で虐待される条件として確認されているものと、どうやら同じなのです。

このような母親の場合、猫かわいがりにする側面と虐待する側面が見られることが多いようです。これは、別の脈絡で、アメとムチを使い分けているとして説明されてきたことです。そうすると、手のかかる子どもの世話をしなければならないことでストレスを感ずるために虐待に走るという従来的な可能性の他に、このような感情を強く抱く相手だからこそ、その否定の結果として虐待が発生するという可能性が浮かび上がります。従来は前者の可能性しか考慮されていませんでしたが、こうなると、後者の可能性も検討しなければならないことがわかるでしょう。

心理的距離の遠い祖父母であれば、このように不憫に感ずる子どもを素直にかわいがることが難なくできるのは周知の事実ですが、心理的距離の近い母親の場合には、必ずしもそうではありません。まさに昔から「かわいさ余って憎さが百倍」と言い習わされてきた通りの現象が起こってしまうことが少なくないのです。愛情が強いあまりに(その否定の結果として)意識の上では嫌悪感や憎しみが強く起こり、容赦なく虐待に走ってしまうということです。

他人と違って遠慮がないことが、特に母親対娘の場合には同性のゆえの親近感もあって、虐待行為にさらに拍車がかかることが多いように思います。そのためでしょうが、最近、「毒親」などと言って母親を非難する本を書いて話題になったのは、ほとんどが女性のようです。では、背景としてはそうであったとしても、実際に虐待が起こるのはどのような時なのでしょうか。

それは、現実の虐待の場面を詳細に観察するとはっきりします。たとえば、拙著『幸せを拒む病』にも紹介しておいた事例です。この事例では、長男が初めて立ち上がった場面を、たまたま夫がビデオカメラで撮影していました。妻はその場面を見ていなかったので、夫は妻にその録画を見るように勧めたのですが、まさにその直後に、母親は、「何かよくわからないまま、怒りが急に湧き上がり、大声でどなりつけたり叩いたりしたくな」り、その感情を「そのまま実行に移して」しまったのでした。長男の成長を本当は素直に喜んでいたということです。

実際に、この母親は、ふだんは長男を猫かわいがりにしていて、大きな車を買ったのも、子どもを乗せて遠出をしたいためだというのです。また、虐待をした後でも冷静になると、「息子がかわいそうだという気持ち」も起こるのでした(笠原、2016年、154-155ページ)。

もうひとつ興味深いのは、やはり同書で紹介しておいた女性の証言です。たまたま母の日の翌日にあった心理療法で聞いたもので、この女性は、小学4年生の娘から、母の日のプレゼントとしてカーネーションを初めてもらったのだそうです。すると、いきなり怒りがこみあげて、「何でこんなむだ遣いするの」とどなりつけたのです。当然のことながら、娘は泣き出しました。反応を使って確認したところでは、この女性は、娘がそこまで成長し、愛情を素直に表現してくれたことがうれしかったのでした(同書、156ページ)。

わが国でも有名になったアメリカのデイヴ・ペルザーさんのように、虐待されていた子どもの側による詳細な証言を見ても、虐待が同じような経緯で起こっていることがわかります。ペルザーさんが母親から激しい虐待を受けたのは、学校での成績が上がったり、担任にほめられたりしたことを母親が知った直後だったのです(たとえば、ペルザー、1998年、158-159ページ)。そのうちのひとつの虐待事件の最中から、ペルザーさんは it と呼ばれるようになったのでした。

虐待者に実母が圧倒的に多いという事実もそうですが、このように、虐待が、子どもの成長や進歩に気づかされた直後に発生することは、子どもに対する愛情の否定から起こることの有力な裏づけになるはずです[註9]。

一般に母親は、少々心理的距離の遠い父親とは違って、子どもの幸せがそのまま自分の幸せになるようです。ペルザーさんの母親は、劣悪な環境に置かれているにもかかわらず、ペルザーさんががんばって先生に評価されるまでになったのを知り、本心では素直に喜び、ペルザーさんを心からいとおしいと思ったのでしょう。ところが、内心の監視体制は万全なので、そうなると瞬時に幸福否定がじゃまに入るのです。

その結果として、その子がかわいくないことを自分の意識に言い聞かせるという明確な目的をもって、意識の上では何もわからないまま、正反対の行動すなわち虐待に走らざるをえなくなるわけです。内心の力はとてつもなく強いので、これにあらがうのは非常に難しいのです。それは、通常の方法としては、がまんする以上のことがほとんどできないためです。逆に、その抵抗が弱くなれば、その子をふつうにかわいがることが自然にできるようになります。

私のこれまでの経験では、このように、個々の虐待行動の原因は、子どもの成長や愛情がわかったことなどによる、自らの幸福感の否定ということでした(笠原、2010年、第7章参照)。したがって、幼児虐待は、一種の自虐行動と考えることもできるでしょう。現に、幼児虐待をする母親は、子どもの虐待と並行して自傷行為に走ることも少ないないようです。

また、虐待する親は、子どもたちに対して対比的な行動をとることも多いようです。つまり、虐待する子ども以外の子どもがいる場合、その子(たち)に対しては、虐待しないだけでなく、必要以上にかわいがるといった行動をとりやすいということです。一般には、これは昔から、兄弟間の差別として知られてきた現象です。このように、虐待行動の仕組み自体はこれまで把握されていなかったにしても、いくつかの成分は、曲がりなりにも昔から知られていることなのです。

ところが、たとえばペルザーさんの著書が世界的なベストセラーになり、虐待が起こるまでの詳細な経過に目を通したとしても、専門家であれ一般読者であれ、肝心な点に注目することは、絶対にと言ってよいほどありません。これがまさに本稿のテーマなのですが、それは、幸福否定という、人間に遍く存在する心の動きが、専門家にも一般読者にもあるためだと、私は考えているわけです。

そのため、専門家も一般読者も、悪いことが原因に決まっているという前提でしかものごとを見ることができなくなっていますから、せっかくペルザーさんが詳細な経過を提示したとしても、そのことの重大性がわからないまま、「かわいそうに」という私情に支配される形になり、母親から受けた被害に注目することに終始してしまうのです。ベルクソンはこの種の抵抗を、本能的なほど強いものと考えたのでした。

しかしながらペルザーさんは、かつての自分の対応を反省して、次のように述べているのです。「僕は母を止めるために何ひとつしなかった。責められても反論せず、言いたいことも言わず、部屋から逃げようともしなかった。自分を守ろうともせず、ただ一言、『違う』と言って母を思いとどまらせることもしなかった」(ペルザー、2003年、108-109ページ)。専門家は、虐待される側の問題点を明確に教えてくれる、この重要な発言を軽視ないし無視し、これを虐待の再現などと説明してすませようとしてきたのです[註10]。それに対して、当の “被害者” であるペルザーさんは、主体的な視線で自らの対応の不適切さを厳しく振り返っているのです。

このように、ペルザーさんが一連の著書を書いた真意は、一般読者からも専門家からも、ほとんど無視されて現在に至っています。これは実に驚くべきことと言わなければなりません。だめな自分との対決から逃げているようなら、せっかくの好機を、母親の隠された愛情とともに、むざむざ放棄することになってしまうわけですが、ペルザーさんは、この問題について次のように述べています。

問題を見つけたら、それが消えてしまうのを願って無視するのでなく、真正面から取り組もうとする。同時に、その問題が二度と起こらないよう、できる限りの手を打つように努める。ぼくから見れば、問題を隠してばかりいる人たちは、自分を欺いているのだ。〔中略〕

何があったとしても、命を奪われずにすんだのなら、そのできごとは人をより強くするだけ。(ペルザー、2003年、211、361ページ)

うかつにもごく最近まで知らなかったのですが、既に30年ほど前に、夫が退職した後、妻に起こるさまざまな症状を扱った Retired husband syndrome(退職後亭主症候群)と題した解説論文が、アメリカで発表されています。これは、アイダホ州の開業医が医学雑誌に投稿したものですが、退職後に夫が自宅にずっといるようになったことによる “ストレス” のおかげで、妻たちが、緊張性頭痛やうつ状態、心身の不調、動悸、腹部の膨満感、筋痛などを訴えるようになったというものです(Johnson, 1984, p. 542)。

その8年後の1992年に、わが国でもそれとは別個に、心療内科医である黒川順夫(のぶお)らが、この現象を「主人在宅ストレス症候群」と名づけて、学会の地方会で口頭発表しています(黒川他、1992年)。そして、英国のBBCは、東京特派員の報告として、この症候群を、黒川医師の発見によるものとして紹介し、同医師の解釈に従ってわが国特有の封建主義的文化に起因するものであるかのように解説しているのです(Retired husband syndrome 参照)。そのほうが、視聴者受けするのかもしれませんが、それは明らかに誤りです。

先の解説論文が既に存在していることからわかるように、黒川医師が発見したことではありませんし、この記事に対するコメント欄に、さまざまな国の妻たちが、同じような経験を書いていることからもわかりますが、わが国特有の現象でもないからです。また、わが国のデータに基づいた英文の報告(Bertoni & Brunello, 2014)も出ていますが、それは、検討の対象となる信頼性の高いデータが他の国では得られていないためであって、この現象がわが国特有のものであるということではありません。

この現象が、内容的にもわが国特有のものではないことは、先述の心身症状を見ても、先のアメリカの論文を見てもはっきりします。そこに書かれた内容をかいつまんで紹介すると、おおよそ次のようになります。

結婚当初は、一緒に食事や映画や買い物に出かけたりなど、ともに過ごす時間も長く、仲むつまじい生活を送るものですが、夫は、いずれ会社で地歩を固めるようになり責任も重くなります。そうすると、妻のために時間を割くことも少なくなり、以前なら楽しみにしていたはずのことにも次第に関心を失ってきます。

一方の妻は、友人同士で出かけたり、庭いじりをしたり、スポーツやボランティア活動をしたりすることで、余暇を自分なりに過ごすようになります。相前後して子どもも生まれるので、家事をこなしながら子育てに追われたりといった生活になるわけですが、夫は仕事で忙しくしているため、子育てはほとんど妻に任せきりになっています。何日も出張して自宅にいなかったり、朝早く出勤して夜遅く帰宅したりといったことも少なからずあります。

夫は、帰宅すればしたで、仕事のことで頭がいっぱいになっているため、口もきかずにいるか、さもなければ、ろくなことをしていないなどと妻に不満をぶつけます。そのように夫になじられても、何とかがまんできるのは、夫が家にいる時間が短いからにほかなりません。

子どもたちが独立すると、がらんとした家の中で夫婦ふたりだけの生活になります。妻は、あり余った時間をつぶすために、また友人を見つけて楽しい時間を過ごすようになるのですが、そこで夫が定年を迎えると、ふたりの生活は一変します。それまで35年以上の結婚生活の中で、妻は、夫の性格をよく知らないまま来てしまったのですが、夫がずっと自宅にいるようになると、夫が鼻もちならない性格であることに気づきます。「こんな人とは思わなかった」というわけです。

夫は、ますます支配的になる一方で、依存的にもなり、その結果、それまで妻が自由に過ごしていた時間が奪われてしまいます。夫が家にいるおかげで、部屋を片づけてまわったり、灰皿の掃除をしたり、ビール瓶を始末したりで、前よりも雑用がはるかに多くなってしまうからです。

そのため、妻たちは、「私のほうには、定年はないんですよ」とか、「主人はいつも私にくっついて離れないんです」、「夫のせいで頭がおかしくなりそうです」、「もう叫び出したくなるんです」、「いらいらします」、「おかげで眠れなくなりました」などと訴えるわけです。食料品の買い出しに行こうとしても、トイレに行こうとしても、夫はついて来たがります。また、調理をしたいというのでさせれば、食材をむだにしたり、黒焦げにしてしまったり、汚れた鍋や皿を山積みにしたまま放置したりするため、不経済なうえに後始末も大変です。それらも、妻からすれば大変なストレスになるというわけです。

このように、アメリカの妻たちも、定年退職後の夫に対する不満について、さらには夫がいることに起因する心身の不調について、わが国の妻たちとほとんど同じ言葉で語っているのがわかるでしょう。わが国の妻たちが、それぞれの夫に対して、「金魚のふん」とか「濡れ落ち葉」とか「粗大ごみ」と言って嫌っているのと同じことを、アメリカの妻たちも、まさに異口同音に語っているのです。そこに文化的な差があるとしても、わずかなものにすぎないでしょう。また、この論文には、倦怠期という時期のあることが書かれていませんが、その点でもわが国と何ら違いはありません(たとえば、フィッシャー、1993年、第5章参照)。

こうした側面でも、洋の東西を問わず、夫婦の間には同じような問題が発生するということです。そうすると、こうした問題についても、文化的な原因ではなく、洋の東西を問わない普遍的な原因を考えなければならないことになります。その場合、それがストレスによるものなのかどうかが最大の問題です。

これは、私の言う、幸福否定の結果として起こる心身症状にほかならないのですが、専門家も非専門家も、やはり旧来的な解釈で満足しているということです。夫の定年退職後は、夫婦が一緒に過ごさなければならない時間が圧倒的に多くなるのはまちがいありません。妻たちは、そのことを意識の上で恐れたり、不安に思ったり、嫌ったりしているわけですが、素直な気持ちとしてはどうなのかということが、ここでもやはり問題になるはずです。

この問題は、実は、当ホームページの「恋愛感情と愛情」の中の「夫が定年を迎えた後の夫婦」という項で既に扱っているのですが、興味深いことに、他のページ同様、このページもほとんど無視されています[註11]。そのページを見ていただくとわかりますが、その中では、恋愛結婚であれば、恋愛感情と呼ばれる一種の憧れは次第に失せて、3,4年もすると倦怠期と呼ばれる段階に入り、そこに離婚の大きな危機があること、いわゆる仲むつまじくはなくなることのほうが、数の上ではごくふつうであるのに対して、結婚後、いつまでも恋愛関係のような状態が続いている場合のほうが、実際には問題が大きいこと、また、愛情の否定がなければ、問題が起こらないどころか、真の意味で幸福な関係が続くことなどについて、実例を交えながら詳しく書かれているのです。

ところが、このような記述は、一般読者はもとより、専門家からもほとんど無視されてしまうのです。一般読者であれば、どのように考えてくださっても、それはその個人の意見であって自由なのですが、専門家の場合には、根本から事情が異なります。従来とは全く違う切り口で周知の現象を記述しているのみならず、ほとんどの場合その記述には裏づけがあることに加えて、反応を使って確認している場合には、さらに客観的な裏打ちも得られているわけです。したがって、真理の探究を本分としている限り、この方面の専門家がそれを無視することはできないはずなのです。そして、仮に結果的に否定する形になるとしても、客観的な指標を使って厳密に検討する必要があるということです。そうでなければ、科学の真の発展などあるはずもありません。

その問題は後ほど扱うことにして、ここでは、本稿のテーマに沿って、具体的な事例をもとに検討することにします。ここでとりあげるのは、先の「恋愛感情と愛情」に引用しておいた40代の男性から聞いた実例です。非常に興味深いので、丹念に読んでみてください。

母親は、特に父親の定年後には、毎日毎日、うらみごとを父親にぶつけていて、父親はそれを、いつも下を向いて、反論もせずに黙って聞いていたそうです。息子から見ても、母親の言葉は聞き苦しいものでした。ところが、ある時、父親が脳溢血で倒れたのです。その結果、父親に半身不随と失語症が残ったため、ふたりだけの夫婦の生活は、根本から変更を余儀なくされました。

その時点から母親の態度は一変します。現在の介護認定基準では、要介護度Vという、最悪の段階と判定されているそうですが、母親は、私が長男からこの話を聞くまでの少なくとも8年間は、父親を施設に入所させることなく、在宅のままずっと介護し続けてきたのだそうです。ヘルパーの力を借り、デイサービスを利用しているとはいえ、要介護度Vの老人を、自らも年老いている母親が、8年間も自力で介護し続けるのは、並たいていのことではないのです。

この場合、夫にもしものことがあると自分が経済的に困るために在宅介護を続けたという説明は成立しません。それだけなら、施設に入所させて、時どき施設に面会に行けばすむことで、ここまで大変な思いをしながら介護を続ける必要はないからです。倒れるまで夫に小言を言い続けたことの罪滅ぼしのためとか、世間にいい顔をしたいとかという可能性も、もちろん考えられません。その場合は、がまんを続けることになるわけですが、その程度の表面的な理由では限界があるからです。したがって、愛情のたまものとしか考えられないことになります。

では、夫が倒れるまで、連日のように夫に向かって小言を言い続けていたのはなぜなのでしょうか。これも、先の「かわいさ余って憎さが百倍」ということであって、愛情の(正確には、幸福否定に基づく愛情否定の)なせるわざなのです。この点は理解しにくいかもしれませんが、妻からすれば、遠慮なく不平不満をぶつけて甘えられる相手は、自分の夫しかいないという事実を考えれば、少しはわかりやすいのではないでしょうか。

夫からの愛情が感じられるからこそ、それによって起こる自分の幸福心を(もちろん無意識的に)否定するために、夫に対するうらみを作りあげるということなので、このうらみは逆うらみということになります。そして、それを夫にぶつけるという自分の行動を見ることによって、夫に愛情など抱いていないことを、自分の意識に証明しようとしていたということです。

ここでも、現行の科学知識の枠内で、推定に基づいて導き出された結論と、現実の中で起こっている現象とが、どうしようもないほど乖離していることがわかります。Retired husband syndrome(退職後亭主症候群)と命名された現象を丹念に観察すれば、たとえば、夫が目の前にいる時には頭痛などの症状が出ていたとしても、夫の姿が見えなくなると、その瞬間(つまり、1、2秒後)に、その頭痛はすっかり消えてしまうことがわかるはずです。それは他の症状の場合も同じなのですが、そのような観察がされることは、あるいは観察されるところまで行ったとしても、実際問題としてその点が注目されることは、絶対にと言ってもよいほどありません。では、それはなぜなのでしょうか。

そうした経過がほぼ例外なく起こることがはっきりすると、それは、現行の科学知識体系では明らかに説明できない現象ということになります。その場合にこそ、科学的探究が真剣に行なわれるべきなのですが、そこで強い抵抗が働いてしまうのです。逆に言えば、幸福否定という心の動きの実在を教えてくれる現象があると、そこに意識の光が向くことのないように、内心がぬかりなく監視しているということです。抵抗という現象に40年以上にわたって日常的に直面してきた私でも、内心の監視体制が万全であることには、いつも驚かされているほどなのです。

これまで見てきたように、現行の科学知識体系から離れ、現実の世界で起こっている事実を虚心坦懐に眺めれば、この知識体系が根本からまちがっていることを、もう少し控えめな言いかたをすれば、大幅にそれていることを教えてくれる現象は、身のまわりにたくさんあることがわかります。他の分野でも同じような問題が、人知れず発生している可能性はきわめて高いということです。

広い意味での幸福否定(私の言う中級者クラス)が関係する現象は、人間が関与する限り、あらゆる領域に存在するはずなのですが、ここでは、参考までに、たまたま少し調べた、侵略生態学 Invation ecology という生物学の一分野で観察される現象をとりあげることにします。侵略生態学という分野は、著名な生物学者だった今西錦司さんが高く評価していた英国の生態学者、チャールズ・エルトンさんが、今から60年近く前の1958年に創始したものです。その後、分野としては大きく発展して現在に至っています(Richardson, 2011 参照)。

興味深いのは、たとえばイチョウという、昔から私たちの周辺にたくさんある樹種の分布のしかたです。植物地理学的な意味での分布であれば、日本全土ということになりますが、では、どこにでも生育しているかと言えば、誰でもわかるように、そうではありません。「一つの種は〔中略〕分布地域内に一様に分布しているのではない。それは、その生活の場の見いだされるところにだけ、分布している」(今西、1949 年、104 ページ)として今西さんが提唱した縮尺度論を使って表現すれば、大梯尺的には、日本全土に分布していることになりますが、小梯尺的には、その分布は並木道、社寺の境内、公園、庭園などに限られるということになるでしょう。しかも、それらは植栽されたものばかりであり、野山には1本たりとも自生していないのです。

1922 年から東北帝国大学植物学科の初代教授を務めていた、著名な植物学者、ハンス・モーリッシュさんは、この現象に関心を抱きました。ちなみに、モーリッシュさんの生家は、遺伝学の創始者として有名なグレゴール・メンデルさんの修道院の隣にあり、モーリッシュさんが植物学者になったのはメンデルさんの影響によるものだそうです(片岡、2009年、2ページ)。

大昔の地質時代には、この木はたいへん広範囲に分布していたのであり、化石もひんぱんに発見されているのだから、植樹しか見あたらないというのは奇妙である。

私は日本国中ずいぶんと歩きまわったが、森の中で銀杏[イチョウ]に出会ったことは一度もなかった。しかし、この木が果実を大量に実らせることを考えると、これはいっそう奇妙なことに思われる。秋になると雌銀杏の木の下は、黄色い実でいっぱいになるのだから、発芽の可能性はきわめて高いといえる。なるほど日本では、実を大量に集めて炒って食べる習慣があるが、それでも多くの実はカラスや他の動物たちによってよそに運ばれる。それなのにどうして、野生の銀杏の木が見つからないのだろう。(モーリッシュ、2003 年、345 ページ)

モーリッシュさんほどの植物学の泰斗にとっても、この分布様式は謎なのでした。イチョウは、ヨーロッパでも、17 世紀末に日本から輸入され(クレイン、2014年、42ページ)、公園や庭園などに植栽されていますが、やはり野生化しているわけではありません。わが国に渡来して既に 700 年(堀、2003年)から1000 年(長田、2014年、342ページ)という長年月が経過しているにもかかわらず、外来の植物で問題となる、そこここに繁茂するという状態にはなっていないのです。モーリッシュさんはその原因を、ネズミなどの小動物が種子(つまり、銀杏)を食べ尽くしてしまうためなのではないかと考えました(モーリッシュ、2003年、345ページ)。

任期を終えて帰国し、ウィーン大学総長に就任したモーリッシュさんは、1937 年にアレロパティー Allelopathie という概念を提唱します。これは、異種の植物同士が遠隔的に影響を及ぼし合う現象を指す言葉で、わが国では他感作用と訳されています(沼田、1977年、412ページ)。そこには、化学物質の介在が想定されているのですが、この概念を用いても、イチョウが植栽されたものしか存在しない事実を説明することはできません。イチョウの実は発芽しやすいことが知られているにもかかわらず、また、イチョウを作物として畑で栽培することも昔から行なわれて来たにもかかわらず、原産地である中国南部の限局された地域(クレイン、2014年、21ページ)を除いては、野生状態のイチョウを見ることはないのです。

唯一の例外のように見えるのは、百年近く前に造成された、明治神宮の森という世界屈指の人工林です。ここでは、最初からイチョウを植えていた(上原、2009年、56ページ)ため、それがそのまま成長し、現在では巨樹となって銀杏を地面に大量に落としています。のみならず、それらの種子はいっせいに発芽するのです。残念ながら、これらのイチョウは、私たちが立ち入ることを許されていない森の奥にあるのですが、種子がいっせいに芽吹いた写真は、明治神宮の監修になる『明治神宮 祈りの森』(2010年、平凡社刊)などに掲載されています。この事実をモーリッシュさんが知ったら、さぞかし驚くことでしょう。ところが、ふしぎなことに、これらの実生(苗木)は1年ですべて枯死してしまうのです(栗田、2009年)。

したがって、天然更新という現象は起こらないため、現在のイチョウがいずれ枯死すると、明治神宮のイチョウは完全に姿を消してしまうわけです(それは、やはり外来種である、現在の優勢種のクスの場合も同じです)。ここに、人工林と、人手が多少なりとも加わるにしても基本的には自然の側に任せた林(二次林)との違いがあるのです(奥富、2014年)。しかし、その違いが起こる理由については、どう考えればよいのでしょうか。少なくとも、現在の科学知識で説明できないことは確かです。

エルトンさんは、1958 年に出版した自著『The Ecology of Invasions by Animals and Plants 侵略の生態学』(エルトン、1971年)の中で、この、外来植物は既存の植物社会に入り込めないという現象に注目しました。モーリッシュさんの経験からもわかるように、この種の現象自体は、かなり昔から知られていたようです(Watson, 1835, pp. 38-42. また、Chew & Hamilton, 2011;エルトン、1971 年、148-149 ページ参照)。エルトンさんは、この現象について、次のように述べています。

オドリコソウ Lamium album〔シソ科〕は道ばたや耕地のへりや荒れ地にはたくさん生えるが、しかしそこはいつも土着種の作る群集の外なのであって、タンスリー〔=タンズレー Arthur G. Tansley〕の『イギリスの植生』〔Vegetation of the British Islands〕の中でもあまりふれられていない。しかし原産地のコーカサスでは、これは、他の種とともに豊かな群集を構成する森林性の植物である。それがイングランドにあっては、森に入るものとはみとめられずに、もう何百年も経てきたのだ。(エルトン、1971 年、149 ページ。かぎ括弧内は引用者の補足)

エルトンさんは、この現象を “生態的抵抗 ecological resistance” と名づけました(Elton, 1958, p. 117)。既存の生態系(生物社会)が新参者の侵入に抵抗して起こす現象ということです。著名な植物生態学者である宮脇昭さんも、「外国から入ってくる新しい帰化植物は、その土地本来の、自然植生の発達している自然林内への侵入は不可能」(宮脇、1970 年、184 ページ)とまで明言し、それを、「森のシステム」の機能と考えたのです(宮脇,板橋,2000 年,139 ページ)。では、生態的抵抗にしても森のシステムにしても、その本質はどのようなものなのでしょうか。このように追及してゆくと、暗示という概念と同じで、それらは単なる名称にすぎないことがはっきりしてきます。

ところで、同じく外来植物であるニセアカシアがわが国に導入されたのは1873年なので、イチョウと比べるとはるかに新しいのですが、にもかかわらず、ニセアカシアは、川原や海岸などに広く自生するようになっていて、生態系を脅かす侵略的外来種と位置づけられるまでになっているのです。では、イチョウにも、かつて同じような問題が発生した時代があったのでしょうか。しかしながら、イチョウが導入されてまだ日の浅いヨーロッパを見る限り、そのようなことはないようです。

このように、同じ外来植物といっても、両者のありかたは全く異なっているわけです。したがって、その違いを説明する必要は確かにあるのですが、林や森の中に入り込むことがないという点では、両者は完全に共通しているのです[註12]。そして、この点が最も重要なのですが、その理由は依然として不明だということです。

ついでながら、もうひとつだけ重要なことにふれておくと、モーリッシュさんは、「植物というのはどれもみな(同じことは動物にもあてはまるが)、人間が育てるとやがて多かれ少なかれ変異しはじめる」という事実も認めています(モーリッシュ、2003 年、332 ページ)。これは、既に1858年にチャールズ・ダーウィンさんが『種の起源』の冒頭に明記しているように、昔から知られてきた観察事実でもあります。ダーウィンさんは、この事実をもとに、自然選択説という理論に基づく進化論を構築したのですが、自然界では変異が起こりにくいとすると、ダーウィンさんの論拠が崩れてしまう可能性が高そうです。

現代の正統派進化論者は、長大な時間をかけさえすればそれが実現されるはずだという楽観論に立っているわけですが、本当にそうなるかどうかは、実際には全くわかりません。要するに、人間を含めた生物はすべて偶然によって生まれたと考えているということですから、確率論的な観点からは、その可能性はかなり低いのではないでしょうか。ひとことで言えば、希望的観測にすぎないということです。換言すれば、現行の主流進化論は、そうした願望にひたすらすがりながら、そのことを全く自覚していないという重大な欠陥を内包していることになります。

もうひとつ、ダーウィンさんの着想で疑問になるのは、種としての新参者の侵入を許さない生物社会(今西さんの昆虫学教室時代の後輩に当たる小田柿進二さんの言葉では “複合社会”[註13])というものを考えた場合、同じく種社会も、個体として新参者の侵入を許さない可能性が高いでしょうから、個体の変異がはたして「社会的存在としての種」に到達することがあるのかどうかという問題です。今西さんもそうでしたが、小田柿さんも、個体は、その帰属社会である種から強い規制を受けているため、それは原則としてありえないと考えました(小田柿,1985 年,177-179ページ)。種が変化するためには、種社会全体の、いわば同意が必要だということです[註14]。

話を戻すと、こうした育種条件下での易変異性という現象は、その後も相変わらず観察され続けているわけですが、これについても科学的根拠に基づく説明ができているわけではありません。多くは、栄養状態を含めた環境の違いに起因するといった、説明のための説明に見えるものにすぎないようです。それと比べると、たとえば、「野生状態では必要とされずに隠されてきた能力が、飼育状態にある動物にはしばしば発現する」(Hurford, 2011, p. 482.傍点= 引用者)という説明のほうが、まだはるかにましなのではないでしょうか。この説明では、隠された能力はどこから来たのかという大問題が発生するという点で、まだ発展性がありますが、この説明にしても、客観的な根拠を欠いた推量の域を出るわけではないのです。

本稿のテーマは、このように、両者の間に乖離を引き起こしている原因に、幸福否定にもとづく抵抗が関与しているのではないかということでしたが、それに関連して、最後にあらためて指摘しておきたいことがあります。この仮説の妥当性を検証するためには、何よりも自然界の中で起こっている現象を中立公正な立場から精密に観察する必要があることは言うまでもありませんが、その際に、既存の科学知識に依拠して、観察そのものを歪めてはならないということです。その誘惑に負けると、科学の作法に反することになってしまうからです。このような、言わずもがなのことを言わなければならないのは、こうした違反が、抵抗の強い領域ではごくふつうに、しかも平然と行なわれているからです。

ここで、もうひとつ肝心なことがあります。それは、既存の科学知識体系を無視してはならないということです。

このふたつの要請は矛盾しているように見えるかもしれませんが、そうではありません。既存の科学知識体系とは、たとえそれが幸福否定の産物であり、現実の世界を説明する近似値にすぎないとしても、経験的に導き出されたものには違いなく、現実の世界の中でそれなりの実用性をもっています。そうした既存の科学知識体系を最初から無意味なものとして無視してしまうと、いわば足元が不安定になるため、その体系の変更を迫る現象の意味や重大性が、かえってわからなくなってしまうのです。もっともらしいものになるとしても、どこか空想的な論考に成り下がってしまうということです。ベルクソンは、1913年5月にロンドンで行なった講演の最後に、この問題をとりあげ、その講演を次の言葉でしめくくっています。

直接精神のことに向かう科学が〔物理科学よりも先に〕存在したとすれば、どんなに進んでいても、不確実でばく然としたものだったことでしょう。おそらくその科学には、単にもっともらしいものと、決定的に受けいれるべきものとを区別することが、決してできなかったことでしょう。(ベルクソン、1965年、100ページ。かぎ括弧内は引用者の補足)

抵抗の結果として、数学や物理科学が先に興った(笠原、1995年、序論)のだとしても、それは順番としては適切だったということなのでしょう。物理科学の知識体系を築いたその方法論――厳密な観察と実験を中心にした科学的方法論――がなければ、心の客観的研究もできないでしょうし、現行の科学知識体系――私の考えでは、幸福否定に基づく抵抗の産物――をきちんと認めなければ、抵抗の大きさという “ことの重大性” が本当にはわからず、軽佻浮薄な考察しかできないでしょう[註15]。したがって、真理の探究など、とうていおぼつかないはずなのです。この点はとてつもなく重要なので、最後にそのことをあらためて強調しておきたいと思います。

[註2]「後戻りすることのない好転」と明言できるのは、単なる推定に基づくものではなく、少なくとも数年、長い場合には20年、30年の単位で観察、確認しているためです。

[註3]双方とも相手の実態どころか存在すら知らないため、そもそも対話が成立しないのですが、説得しようとする側は、それを、通常の説得力が足りないためと思い込んでしまうのです。これも、幸福否定の結果です。その状態で相手を説得しようとすると、相手が意識でわかるようにするために、相手に合わせて自分の主張を譲ることになり、その結果、幸福否定理論が抵抗の弱い方向へ変容してしまいます。幸福否定という現象がわからない相手に向かって説得するのは、比喩的に言えば、与野党連立政権で野党側が提出した法案を通過させたいあまり、与党側の主張をずるずる受け入れてしまうのと同じようなもので、理論がいわゆる骨抜きになってしまう可能性がきわめて高いということです。

[註4]この現象については、「振り込め詐欺の心理学――特に “オレオレ詐欺” について」で詳細に検討しているので、関心のある方はご覧ください。ちなみに、このページは、2012年3月に公開された後、やはりほとんど無視されたまま現在に至っているのですが、一度だけ、1日に3千回近く閲覧されたことがあるのです。それは、ふだんの全ページの総計閲覧数が 250 程度の頃です(現在は、100 前後にまで減少してしまっています)。他にこのようなことが起こったことは後にも先にもありません。ほぼ1日だけということを考えると、どこかのブログなどに紹介されたということではなく、何らかの関係者が、誰かの指示でいっせいに閲覧したのではないかと思われます。

[註5]このような主張は、主流派からすれば、逆に牽強付会な “解釈” と断定されてしまいます。しかし、ここでふたつのことを考える必要があります。ひとつは、心理的現象を対象にした場合、従来は “より適切な解釈” を探し求める以上のことはできるはずがないと、暗黙の裡に即断されていたわけですが、私の方法では、反応という客観的指標を使って、ひとつひとつの着想をいちいち確認しているということです。もうひとつは、新しい発見があるということは、それまでは真理が存在していても、人間の意識には隠されていたということです。

[註6]人間は、こうした弁別をきわめて的確にしているということです。そうした判断のもとに、幸福を否定する方向へ行動を起こすわけですから、キリストが「狭い門から入りなさい」(「マタイによる福音書」第7章13節)と忠言したように、幸福へ至る道は、多かれ少なかれ必ず苦痛を伴うものなのです。逆に言えば、いつもそうした選択をしていれば、絶えず成長を続けることができることになります。その仕組みを経験的に学びとり、「不断の精進」と言って実践している人たちも一部にいます。真の意味での修行者や一流のスポーツ選手などが、その実例に当たるでしょう。

[註7]生活保護を受けている方々の中にも、ギャンブルにのめり込んだり、朝から飲酒したりするという問題を抱えている人たちが少なからずいることは、私の経験からしても確かなようです。その大きな要因のひとつに、時間があり余っている(その結果として、時間を有効に使うためには、より強い主体性が要求される)という状況が考えられるように思います。そうなると、現在の生活保護のありかたが、構造的欠陥を内包していることがはっきりしてきます。この問題は、自立支援という観点から見ても非常に重要なので、機会をみて考察したいと思っています。

ついでながらふれておくと、それなりの収入が得られるようになったため、生活保護が打ち切られると、医療費や所得税や各種保険料などがかかるようになり、一挙に収入が激減してしまうという大問題もあります(私の心理療法を受けていた受給者が計算したところでは、医療費などを含めた実際の支給額は、名目支給額の2倍近くになっていたそうです)。現行の制度では、その点でも、生活保護から抜け出すのが非常に難しくなっているのです。

[註8]脳の異変以外に原因はないと断定する従来的な立場からすると、これはナンセンスな考えかたになります。しかしながら、医療関係者の間では、昔から「中治り(なかなおり)」(英語では、last rally)と呼ばれる現象のあることが知られています。これは、末期状態にある患者が、場合によっては長いあいだ意識のなかった患者が、消える直前に明るくなるロウソクの火のように、急に元気をとり戻し、ふつうに話したり飲食したりするようになる現象のことです。その後まもなく亡くなるのですが、現行の医学知識で説明できないのは、統合失調症やアルツハイマー病、重度の脳障害をもつ患者でも、同じような現象が観察されることです。欧米の医学雑誌には、250年も前から(特に、19世紀のドイツ語圏と英語圏で)そうした現象が散発的に報告されていたのですが、進化に関係する未解明の問題などに幅広い関心をもつ、フライブルクの樹木生物学者、ミヒャエル・ナームが、最近あらためて発掘し、terminal lucidity(終末期の明晰)と名づけたことから研究が始められました(Nahm, 2009; Nahm & Greyson, 2009; Nahm, Greyson, Kelly & Haraldsson, 2012)。ここでも、非専門家(しろうと)の視点がきわ立っていることがわかります。

最近は、海馬こそ記憶の座などと断定されて、記憶についてはそれで決着がついたように考えられているようですが、そう簡単なものではないことが、これによってもわかるでしょう。近いうちに、それらの研究を簡単に紹介したいと思っています。

[註9]ついでながらふれておくと、最近は「歩きスマホ」という現象が社会問題になっています。それだけでも十分に危険なのですが、もっと危険なのは、子どもを自転車に乗せている母親が、スマートフォンを操作しながら片手運転をしていることです。私は、そうした場面を2回目撃したことがあります。一度は狭い歩道ですれ違う形になったものであり、もう一度は、片側一車線の直線道路で、かなりのスピードで走るそのうしろを、やはり自転車の私がしばらく追う形になったものです。私が見ていただけでも2,3分以上はあったでしょう。もちろん、車も走っていました。あまりに危険なので、注意しようと思ったのですが、スピードが速くて追いつけませんでした。むりをすれば追いつけましたが、それではかえって危険なのであきらめました。

ふたりの母親が、スマートフォンで何をしていたのかはわかりませんが、仮にそれが重要なことであったとしても、自転車を停めてからすればよいことです。実際には、ゲームではないにしても、友人と連絡をとりあう程度のことしかしていなかったのではないかと思います。

いずれにせよこの状態では、不意の出来事が起こった場合、適切に対応することなどとてもできません。その時には、母親よりも、むしろ子どものほうが相当な危険にさらされることになります。死亡事故になったとしてもふしぎではないでしょう。何を優先しているかという側面から考えると、これも幼児虐待に近縁の行動ではないかと思います。そうとでも考えない限り理解できない行為だからです。いずれ大事故が起こって社会問題にでも発展しない限り、こうした行為をなくすのは難しいのではないでしょうか。

[註10]もう10年近く前のことですが、昼食をとるため、あるレストランに入った時のことです。私がペルザーさんの著書を席で読んでいると、初対面であるにもかかわらず。そこの店員が珍しく話しかけてきて、「その本、私も読んだんですけど、かわいそうですよね」と言ったのです。その時、初めて私は、ペルザーさんの意図が全く伝わらない人がいるという事実を知って非常に驚いたのでした。それがヒントになって、専門家も同じ読みかたをしているらしいことが、次第にわかるようになったわけです。これも、私にとって非常に貴重な体験でした。

[註11]恋愛感情と愛情はどのように違うのかとい問題に対しては、世間の関心は強いようです。現に、「恋愛感情」と「愛情」というキーワードをグーグルで検索すると、たくさんのページが表示されます。そして、「恋愛感情と愛情」というキーワードで検索すると、当サイトのページが2番目にランクされるのです。しばらく前まではトップだったのですが、にもかかわらず、このページをブログやツイッターなどに引用した人は、これまでのところひとりもいないようです。その一方で、SNSでは、常識的な推測をもとにした議論が、井戸端会議のようにそれがおもしろいのかもしれませんが、何の進展もないまま延々と続けられているのです。

[註12]ところが、きわめて興味深いことに、最近ではどうも様子が違ってきているようなのです。たとえば、東京近辺を例にとると、港区白金台にある国立科学博物館附属自然教育園の自然林内には、明治神宮と違ってかなり古い自然林であるにもかかわらず、国内由来外来種であるシュロや、中国原産の外来種であるトウネズミモチが、しばらく前から相当に入り込んでいるばかりか増殖を続けているという事実があるのです(たとえば、萩原、1977年;伊藤、藤原、2007年)。その点については、明治神宮の森も同じようです。それに対して、私が住んでいる神奈川県大和市にある「泉の森」という二次林では、まだ周辺部に入り込み始めた段階のようです。これは、野生動物の側が人間に接近してきたことも含めて、何か大きな変化が起こっていることを示す目印なのでしょうか。

[註13]同じ言葉を使っていても、今西さんの複合社会と小田柿さんの複合社会は、その構成員という点で全く違うものです。関心のある方は、小田柿さんの名著『文明の中の生物社会』(1985年、NHKブックス)を参照してください。

[註14]このあたりは、論理が飛躍して見えてしまうので、関心のある方は、小田柿進二著『文明の中の生物社会』(1985年、NHKブックス)を参照してください。また、今西さんの第二期の一番弟子であった伊谷純一郎さんの同級生でもあり、国際発生生物学会会長も務めたこともある岡田節人(ときんど)さんの “細胞社会” による規制についての記述(岡田、1983年、40-41ページ)も参照してください。岡田さんはそこで、細胞社会では、個々の細胞の「潜在能力がでたらめに発揮されないような制約が働いている」と述べています。

[註15]イアン・スティーヴンソン先生は、1989年にロンドンの心霊研究協会で行なった会長講演の中で、近年、大きな心霊現象が起こらなくなったのは、科学知識が進展し、哲学的な意味での唯物論が確たる地位を占めた結果なのではないかと述べています(Stevenson, 1990, p. 149)。唯物論的な科学知識体系が盲信(というよりは妄信)されるようになるにつれて、超常的なものに対する抵抗が強まり、出現率が激減するに至ったのではないかという意味ですから、この発言も、この推定の裏づけになるでしょう。

Copyright 2008-2016 © by 笠原敏雄 | creatd on 12/9/16; last modified on 12/12/16

Copyright 2008-2016 © by 笠原敏雄 | creatd on 12/9/16; last modified on 12/12/16