サイトマップ

サイトマップ

振り込め詐欺の心理学――1.特に“オレオレ詐欺”について

振り込め詐欺の心理学――1.特に“オレオレ詐欺”について

しかしながらこれらは、被害届を通じて警察が認知した件数であり、それ以外にも、だまされたことを恥じて(たとえば、岩城、2003年、16ページ)、あるいは警察に届け出るということすら考えない被害者がいるため、警察が把握していない被害も少なくないのではないでしょうか。現実に、オレオレ詐欺の実行犯である少年は、「世の中には『警察に行かないタイプ』がいるんで、俺たちが食えるんですよ」(竹山、2007年、109ページ)と発言しています。したがって、実際の被害は、これよりもはるかに多いのではないかと思います。

その後しばらくは同じような状況が続いたわけですが、09年以降の認知件数はピーク時の4分の1ほどにまで減少しているそうです。ただし、オレオレ詐欺の比率を見ると、09年頃までは振り込め詐欺全体の4割程度でしたが、10年には66パーセント、昨11年には73パーセントと、このところ急増しています。

それと並行して、最近は、振り込め詐欺全体の件数は減少してきているのに、被害金額はむしろ増えています。11年の被害総額は127億8千万円で、前年と比べて27パーセント近くも増加しているのです。つまり、発生件数という点から見ても被害金額という点から見ても、実行犯側が、他の形態の振り込め詐欺から、うま味の大きいオレオレ詐欺へと主力を移しているということです。

周知のように、07年1月、ATMによる現金の振り込み限度額が1回当たり10万円に制限されました。その結果、被害件数は一時的に減少したのですが、それも束の間で、すぐに増加に転じます。しかしながら、08年6月に、警察庁に振り込め詐欺対策室が設けられ、さまざまな対策が官民挙げて強力に推進された結果、同年下半期から被害は激減し、現在に至るまでその状態が続いているわけです(表1参照)。そのような経過を見ると、これらの対策は、全体として効果があったと言えるでしょう。したがって、08年後半以降に被害に遭った人たちは、それらの対策ではあまり効果のなかった人たちということになります。

| 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | |

| 認知総件数 | 21,512 | 19,020 | 17,930 | 20,481 | 6,320 | 6,637 | 6,255 |

| オレオレ詐欺 | 6,854 | 7,093 | 6,430 | 7,615 | 3,057 | 4,418 | 4,628 |

| 架空請求詐欺 | 4,826 | 3,614 | 3,007 | 3,253 | 2,493 | 1,774 | 798 |

| 融資保険金詐欺 | 9,932 | 7,831 | 5,922 | 5,074 | 1,491 | 362 | 523 |

| 還付金詐欺 | --- | 482 | 2,571 | 4,539 | 299 | 83 | 306 |

|

警察庁発表の統計資料をもとに作成。

|

昨11年に発生した振り込め詐欺全体の被害を地域別に見ると、東京、神奈川、埼玉、千葉の4都県に集中しており、「オレオレ詐欺」に限定すれば、この4都県の発生件数だけで、実に全国の75パーセント近くを占めるのだそうです。また、銀行振り込みではなく、最近登場した、被害者から現金をじかに受け取る手口に限ると、この4都県だけで、何と全国の92パーセントにも達するというのです(2012年1月19日付、日本経済新聞)。また、被害は週末と祝日にはほとんど発生せず、95パーセント以上が平日に起こっているそうです(2011年12月30日付、東京新聞)。被害者がひとりで自宅にいる曜日と時間帯を狙って、集中的に電話をかけてくるということなのでしょう。

次に、被害者を年齢別にみると、60代から80代が圧倒的に多く、特にオレオレ詐欺に限れば、その年代が突出しています(下の表2参照)。08年をピークに、その数がなぜか激減した還付金詐欺を除けば、被害者のピーク年齢がずれていることなどからしても、オレオレ詐欺とそれ以外の詐欺とでは、対象となる被害者が異質であることがわかります。実際に、オレオレ詐欺がきわめて少ない大阪でも、還付金詐欺の被害者はたくさんいるようです。

| 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 90代 | 総計 | |

| オレオレ詐欺 | --- | 2 | 7 | 99 | 364 | 558 | 372 | 17 | 1419 |

| 架空請求詐欺 | 11 | 13 | 17 | 11 | 4 | 27 | 5 | 2 | 90 |

| 融資保険金詐欺 | --- | 3 | 9 | 11 | 10 | 3 | 1 | --- | 37 |

| 還付金詐欺 | --- | --- | --- | 1 | 6 | 8 | 2 | --- | 17 |

| 総 計 | 11 | 18 | 33 | 122 | 384 | 596 | 380 | 19 | 1563 |

|

警視庁ホームページの表から作成。

|

最近、その数が非常に少なくなった還付金詐欺の場合、被害者は、年代・性別とも、オレオレ詐欺の場合とほとんど同じであることがわかります。しかし、オレオレ詐欺の場合には、自分の財産を――息子や孫のために――差し出す形になるのに対して、還付金詐欺の場合には、税金などが還付されるという虚言に乗せられる形になっているので、被害者の年代や性別が共通しているとしても、両者は、その動機という点で異質なものです。

|

|

数字は実数ではなく比率。消費者庁ホームページより引用。

|

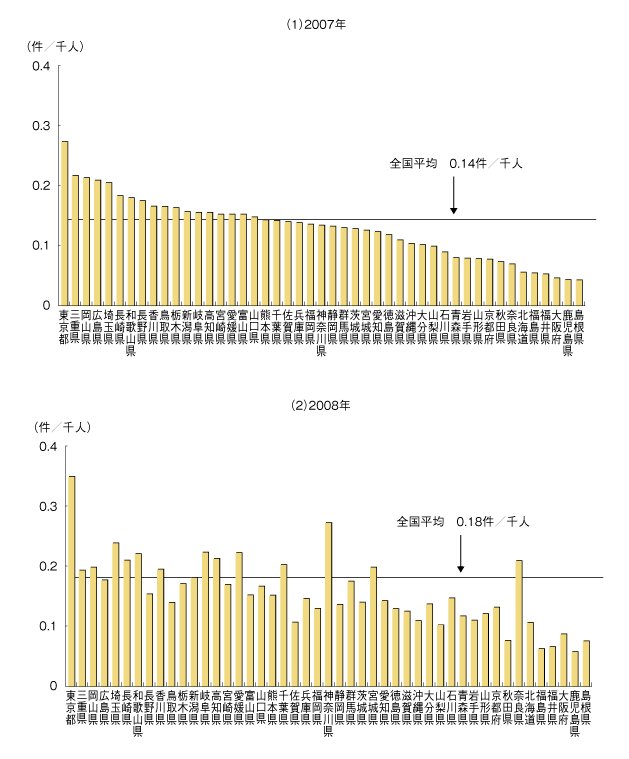

次に、被害者をあらためて地域別に見てみましょう。先述のように、11年は東京、神奈川、埼玉、千葉の4都県に集中してきているわけですが、以下に示す07年と08年の資料を見る限り、それ以前は必ずしもそうではなかったことがわかります。つまり、この4都県に住む人たちが特別にだまされやすいということではなく、他に複合的な理由がありそうだということです。地域別の被害発生率が多少なりとも変動するという事実を勘案すると、県民性による違いがあるにしても、それだけで全体像を説明することはできないでしょう。

|

次の表4は、振り込め詐欺の被害額を種類別に示したものです。これは、2011年の1年間に、全国ではなく東京で発生した被害の状況をまとめたものなのですが、東京は振り込め詐欺が最も頻発している場所なので、このデータにこそ最も典型的なパターンが観察されると考えていいでしょう。漸減する振り込め詐欺全体の中でオレオレ詐欺が、件数としても1件当たりの被害金額としても突出していることは、このデータから明瞭に見てとれます。ところで、他の3種類の振り込め詐欺が、いずれも多かれ少なかれ欲得に関係して発生するのに対して、オレオレ詐欺は、子どもや孫を助けたいという思いから起こります。したがって、繰り返すようですが、オレオレ詐欺と他の振り込め詐欺は、被害者数が突出しているという点ばかりでなく、被害者側の動機という点からしても、他の詐欺被害とはやはり分けて扱う必要があるということです。

| オレオレ詐欺 | 架空請求詐欺 | 融資保証金詐欺 | 還付金詐欺 | 合 計 | |

| 認知件数 | 1419 | 90 | 37 | 17 | 1673 |

| 被害額 | 34億6465万円 | 1億58万円 | 4191万円 | 1478万円 | 36億2192万円 |

| 平均被害額 | 244万円 | 122万円 | 113万円 | 87万円 | 232万円 |

|

警視庁ホームページの表を改変。

|

オレオレ詐欺による被害が突出しているということは、その実行犯たちが、親や祖父母の最大とも言える弱点を的確に突いている、ということにほかなりません。それは、経験を重ねる中で磨きあげた技でもあるのでしょう。実行犯側からすれば、そこさえ突けば、確実に見返りが得られるのです。この点こそが、オレオレ詐欺が突出してきた最大の理由だと思います。現金を入手する方法についても、捜査側の包囲網を巧みにくぐり抜ける新手を次々と繰り出してきます。そのこともおおいに貢献しているのでしょうが、他の犯罪と比べて検挙率が格段に低いのも、オレオレ詐欺の際立った特徴です。その点での勝ち負けで言えば、少なくともこれまでのところでは、まことに残念ながら実行犯側の勝ちと判定せざるをえないでしょう。

では、被害者が貴重な蓄えを、第三者的に見れば実にあっさりと振り込んでしまうのは、いったいなぜなのでしょうか。その理由は、当の被害者自身にもわかっているわけではありません。息子や孫と思い込んだ相手から話を聞かされるうちに、悪い想像が急速にふくれあがるとともに強い不安に襲われ、ふと気づいた時には、「通帳と印鑑を持って近くの金融機関に駆け込み、200万円を振り込んでいた」((NHKスペシャル「職業“詐欺”」取材班、2009年、168ページ)という結果になっているからです。本稿では、そうした行動を被害者が起こす真の理由を、可能な限り明らかにするつもりです。もちろんそれは、被害者の非を咎め立てするためではありません。本当の理由を突き止めることこそが、この問題を解決するための最短の近道だからです。

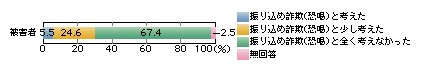

他にも、マスコミを通じて注意が喚起されているばかりでなく、銀行のATMの周辺にも警察官が立って呼びかけを行なうなどしているので、知識としては十分なはずなのです。現に、犯人側の要求に従って300万円以上を振り込んでしまった、429人の被害者を対象に、08年に警視庁が行った調査では、全員が「振り込め詐欺を知っていた」と回答しているそうです(2008年10月12日付、中日新聞)。のみならず、次の図2からもわかるように、被害者の3割ほどは、振り込め詐欺ではないかと、多かれ少なかれ疑いながら現金を振り込んでいるのです。疑わない場合には、なぜ疑わないのかが問題になりますが、疑っているのであれば、近くにいる行員や警官に相談するか、当の子どもや孫に電話して疑念を晴らすことを、なぜしないのかが問題になります。

図2 犯人から電話等があった際の被害者の心境に関する質問に対する回答。平成21年警察白書より引用。

|

疑っているのに確認しようとしないのは、「本人も悩んでいるだろうという親心」(2008年10月22日付、共同通信)のためもあるそうですが、当の息子や孫から連絡を受けた形になっていることに加えて、息子や孫が不祥事を起こしてしまったという、いわば引け目があるためでもあるのではないでしょうか。そして、振り込みを終えて一息ついてから、子どもや孫に電話して初めて事実を知り、そこではたと我に帰るのです。一種の自己催眠状態のようなものですから、決定的な証拠を突きつけられない限り、なかなか目が覚めないということです。

07年に警視庁は、金融機関の関係者が振り込め詐欺の被害が疑われる利用者に気づいた時、それを警察署へ通報するための専用電話(「金融ホットライン」)を導入したそうです。連絡を受けた警察官が現場に急行して、その利用者の説得に当たるわけです。たとえば、「自分が三男と話したのだから間違いない。カネを返せず、金融屋に捕まっているんだ」と言って、100万円を振り込もうとしていた79歳の男性の事例では、警官が、男性から携帯電話の番号を聞いて三男に連絡し、本人の無事を確認しています。この男性は、ここでようやく我に返ったのです(2007年08月15日付、朝日新聞)。そのような証拠を提示しないまま説得を続けただけでは、押し問答になることも少なくありません。

実際に、銀行員や警察官が懸命に阻止しようとしても、「息子が大変なことになる」、「家庭のことだから関係ない」、「何で警察から止められないといけないんだ」などと言いながら、強引に振り込んでしまう人たちが少なからずあるのだそうです(2010年3月25日付、読売新聞)。そればかりか、被害者が制止を振り切ろうとする際に、行員が負傷する場合すらあるそうです(2008年10月12日付、中日新聞)。被害者になる人たちは、そこまで切迫した状態になっているということです。これなども、第三者的に見ると、非常に不可解な感じがします。

しかしながら、そうした経過を辿る例が多いことは、未来の被害者を含め、多くの人たちが多少なりとも承知しているのではないでしょうか。にもかかわらず、依然として被害に遭う人たちが跡を絶たないのは、実にふしぎなことと言わざるをえません。加えて、みすみす大金を手放した人たちは、金銭的に余裕があるとは限らないのです。

たとえば、4人の子どもを独立させ、ふたりだけで暮らしている六、七〇代の夫婦は、大手企業に勤める長男がかけてきた電話にまちがいないと思い込み、最初に要求された200万円と、追加として要求された150万円の計350万円を、夫婦で相談のうえ、言われるがまま、二度にわたって振り込んだのです。しかる後に、長男の妻に、いたわりのつもりで電話したのですが、その段階で初めて、振り込め詐欺に遭ったことに気づかされたわけです。それまでは、疑うということを全くしていなかったのでした。

妻は、「今から考えると、何でだまされたんだろうと思いますよ。でも突然、あんな電話がかかってくると頭が変になって、息子のことを助けたいとしか思わなくなってしまうんです」と、その時の心境を語っていますが、月8万円の年金暮らしのこの夫婦の場合、だまし取られた350万円は、10年以上かけてためてきた貴重な蓄えだったのです。そして、夫婦ともが難病を患っており、ふたりの医療費を合わせると、年金だけではとてもまかないきれないというのです。「本当に、命の支えのお金ですよね。でも、詐欺の電話がかかってきた時は、そんなことは忘れてしまうんです」(NHKスペシャル「職業“詐欺”」取材班、2009年、169ページ)。夫は、自らの心情を、次のように吐露しています。

この一家についてはわかりませんが、詐欺だと判明してから、当の息子にそのことを伝えると、自分が不祥事を起こしたと親が思い込んだのを知って、「息子が信じられないのか」とどなりつけられ、それ以降、親子関係が悪化した例もあるそうです(同書、178ページ)。息子の立場からすると、迫真の演技にだまされたとはいえ、自分が会社で使い込みをしたり、飲酒運転をしたり、誰かに暴力を振るったり、果ては痴漢行為に及んだりするような下劣な人間だと、親が思い込んだことになるわけです。そのため息子からすれば、自分の窮地を救ってくれるつもりだったのはわかるとしても、親の愛情を感ずるどころではなく、せいぜいのところ、ありがた迷惑といったところなのではないでしょうか。

それよりも、親がそのような愚かしい思い込みをしたことに加えて、息子を半人前扱いしたばかりに、みすみす大金を投げ捨てたことになるので、同情するどころか呆れはて、「なんて愚かな親なのか」と、怒りの気持ちが出てくることのほうが多いかもしれません。場合によっては、親に経済的な援助をしなければならなくなることもあるでしょう。子どもの側からすれば、親がよけいなことをしてくれたおかげで、思ってもみなかった負担を強いられることになるかもしれないのです。

親の側からすれば、子どものためによかれと思ってとった行動が、場合によっては、家族の名誉を守るために起こしたつもりの行動が、どの点から見ても大きな禍根を残す結果になるわけです。しかも、人にぐちをこぼすことさえできません。だまされることがなければ、このような悲惨な目に遭わずにすんだわけで、後悔しか残らないというのが、まさしく実際に近いところなのでしょう。親子の間に見られる、このような感情のずれが、オレオレ詐欺の被害に遭ってしまう人たちがいる真の理由を解明するための、重要な糸口になるはずです。

ところで最近は、画面に「振り込め詐欺にご注意ください」というメッセージが出て、それを確認してからでなければ先に進めないような仕組みのATMも登場しています。加えて、行員や警察官が、銀行やコンビニのATMの周辺で声かけをするようにもなっているわけです。昨11年には、そうした対応のおかげで被害が未然に食い止められた例が、わかっているだけで1709件あったそうです。この“阻止率”は、認知件数全体の21.5パーセントに当たり、2年連続で上昇しているとのことです(2012年1月19日付、MSN産経ニュース)。

さらには、斜め下側から利用者の顔が撮影できるような形にビデオカメラが内蔵されたATMを導入し始めた銀行もあります。このようにして、銀行口座への振り込みが難しくされてしまうと、実行犯たちは、エクスパック(現在のレターパック)で現金を郵送させたり、被害者宅を訪れて現金をじかに受け取ったりというふうに、手口を自在にシフトさせてきました。実際に、オレオレ詐欺の被害で金融機関の窓口が使われた割合は、09年には26.3パーセントだったのが、翌10年では12.6パーセントにまで低下したのに対して、手渡しは29パーセントから46.4パーセントへと急増したそうです(2011年1月20日付、日本経済新聞)。そして昨11年には、振り込みによるものが51.7パーセント、キャッシュカードや現金を被害者からじかに受け取るものが48.3パーセントと、ほぼ同率にまでなっているのです(2012年1月19日付、MSN産経ニュース)。

あたかもウイルスや細菌が、投与される薬剤に対して速やかに耐性を獲得するように、実行犯側は、犯行の手口を迅速に変更、適合させて、取り締まる側に対抗しているわけです。MRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)と呼ばれる薬剤耐性菌が、今なお病院内で猛威を振るうことがあるように、薬剤の側で対応しようとする方法には、絶望的とも言えるほどの限界があります。その点については、医学技術がいかに進歩しても、同じなのではないでしょうか。積極的に対応しようとする相手方の意志に、真正面から対抗する方法を模索しない限り、真の意味での解決策は得られないように思います。

一方、振り込め詐欺ではないかと疑いながら現金を振り込んでしまう被害者について言えば、振り込んであげたい(息子や孫の窮地を救ってあげたい)という思いのほうが、だまされているのかもしれないという不安よりも強い、ということになるでしょう。たとえば、先ほどあげた事例のように、「自分が三男と話したのだから間違いない。カネを返せず、金融屋に捕まっているんだ」と被害者が思い込んでいる時には、振り込め詐欺ではないかという疑いが一方にあったとしても、「早く助けてあげなければ」という思いのほうが勝ってしまっているのです。そうすると問題は、息子や孫の窮地を救ってあげたいという思いの本質は何か、という点に絞られるはずです。

平成21年版の警察白書(「日常生活を脅かす犯罪への取組み」)によれば、オレオレ詐欺の被害者から聞き取り調査をしたところ、次のような実態が浮かび上がったそうです。

第1項にあるように、「父母や祖父母の心理として」という言葉で一般化してしまうと問題がありますが、被害に遭う人たちについてだけ言っているとすれば、まさにこれが、実際に被害に遭った人たちの実態なのでしょう。自分の息子が窮地に陥っていると思い込んでしまうと、不自然と思える説明を聞いても、すべてを、息子が窮地に陥っているという思い込みに合わせて解釈してしまうのです。このような心の動きを掛け値なしに眺めると、あたかも積極的にだまされようとしているかのようです。しかしながら、だまされる確率はそれほど高いものではなく、オレオレ詐欺グループを率いていたという20代半ばのある男性は、「二百件かけて1、2件当たればいい方じゃない」(中溝、2004年、15ページ)と語っています。

現に、いかにも簡単にだまされているわけですが、その人たちであっても、他人が電話の声に従って大金を振り込もうとしているのを見れば、だまされていることがすぐにわかるに違いありません。あまり適切なたとえではないかもしれませんが、重度の妄想を持つ精神病の患者であっても、他人の異常ならすぐにわかるのです。要するに、視線が外側に向く場合と内側に向く場合とでは、同じ現象を眺めても、見えかたにこれほどの違いがあるということです。このように、他人のことなら客観的に判断できるのに、自分のこととなるとわからなくなるのが、人間一般に際立って見られる特性と言えるでしょう。そのこともあって、頭ではわかっているつもりでいても、感情が強く揺さぶられる事態に陥ると、そうした感情に由来する行動を知識によって食い止めるのは非常に難しい、ということです。

住所・氏名はもとより、家族構成や、外部には絶対に知らせないよう注意していたはずの、子どもたちの携帯電話や固定電話の番号まで知っている例もあるそうです。その場合、実行犯はまず母親に電話をかけ、子どもが不祥事を起こしたとして母親をだましにかかるわけですが、母親が、その話が事実かどうかを確認しようとして、いったん電話を切り、子どもたちに電話をかけると、それに合わせて、共犯者がそれぞれの子どもに繰り返し迷惑電話をかけ、母親の電話がつながらないようにするというのです(同書、第5章「ルポ 個人情報の流出元を追う」参照)。そして、パニック状態に陥った母親のもとへもう一度電話して振り込みを迫るという、実に手の込んだ手口があるのだそうです。うまくいけば、一挙に数百万円の現金が手に入るのですから、実行犯側も、情報の入手経路も含め、さまざまな工夫を凝らすということです。

いずれにせよ、実行犯側は、両親や祖父母の感情を強く揺さぶる物語を聞かせればよいことになります。ここでもうひとつ要求されるのが、迫真の演技です。もちろん、このふたつは表裏一体の関係にあります。シナリオも重要ですが、相手が、「よく考えれば騙されない」程度の「話に乗って熱くなる」(同書、111ページ)ようにもっていく、真に迫った演技が要求されるわけです。また、携帯電話の番号が変わったので、登録し直してほしいという電話を事前にかけ、翌日あらためて電話した時に、その番号がディスプレイに表示されることで、本当に息子や孫がかけてきたと思い込ませる、という手口もごくふつうに使われます[註1]。

電話をかける役割を実際に担当しているという現役の大学生は、「仕事の時はちゃんとマニュアル見て集中して電話かけまくりますけど、電話の相手との勝負なんで、みんな真剣にやってます」(NHKスペシャル「職業“詐欺”」取材班、2009年、120ページ)と話していますし、別の少年も、「相手が怪しんでも『振り込まないとヤバイかもしれない』って思わせるギリギリのシナリオと金額。それにちゃんと相手も選んでいるから」(竹山、2007年、108ページ)と語っています。言うまでもないことでしょうが、実行犯側も、それなりに真剣なのです。上層部が作る、そうしたシナリオやマニュアルに従って真に迫った演技をして、被害者をだましにかかるわけです。

これは、オレオレ詐欺の実行犯だという3人の少年と聞き手との対話から、だましやすい人の特徴について少年たちが語っている部分を引用したものです。だまされやすいのは、結局は、実行犯たちが語る内容に乗せられてしまう人たち、つまり、そこで語られる非日常的な事柄を、一歩引いて見ることができなくなる人たちだということです。自分の子どもや孫や夫が、会社で使い込みをしたり、飲酒運転をしたり、誰かに暴力を振るったり、痴漢行為に及んだりなどの不祥事を働いた、という話をそのまま無批判に信じ込み、さらには、その穴埋めのため、あるいは示談に持ち込むために、どの銀行の口座に、即刻、大金を振り込むようになどという、冷静に考えれば全く信用ならない指示に忠実に従ってしまうわけです。

仮に本当の息子や孫や夫が電話してきたのだとしても、誰かに脅されているためかもしれませんし、また仮にその不祥事が本当だとしても、要求通りに現金を振り込むことによって本当に解決がつくかどうかはわからないはずです。実際に現金を振り込むという行動を起こすまでには、いくつもの関門があるのです。それらを整理して示すと、おおおそ次のようになります。

では、逆に、オレオレ詐欺の実行犯から見てだまされにくいのは、どういう人たちなのでしょうか。上の推理が正しければ、相手の言う話を客観的に聞くことのできる人たち、すなわち、上の5つの関門を容易には通過しない人たちということになるはずです。これについても、実行犯たちの説明を聞いてみることにしましょう。

警察に電話すると脅されても、それに屈しないほどの相手は、オレオレ詐欺の実行犯が最も苦手とする相手であることがわかります。実行犯側からすれば、そのような対応をされると、次に打つ手がなくなってしまうのです。言うまでもないことなのですが、オレオレ詐欺の実行犯たちは、脅せば屈するという点を攻略のかなめにしているということです。これは、オレオレ詐欺の被害に遭わないようにするためばかりでなく、その被害に遭う真の原因を突き止めるうえできわめて有力な手がかりになるはずです。この問題については後ほど詳しく検討します。

また、相手に冷静に対応されてしまうと、相手を乗せる手口が使いにくくなるという側面もあるようです。「こっちのペースに巻き込まれるっていうか、逆にこっちのテンションを上げてくれる」相手はだましやすいという指摘も、きわめて重要なのではないでしょうか。それは、被害者側と加害者側の間のやりとりが、両者のいわば共同作業のように見えるからです。これは、アンリ・ファーブルが観察した実例から、捕食者であるドロバチと被捕食者である昆虫の幼虫との関係を、“共感”という視点から眺めたアンリ・ベルクソンの仮説(ベルクソン、1979年、209-210ページ)を髣髴させます。

ところで、2007年度に、内閣府の委託により、「振り込め詐欺への神経科学的アプローチ」という研究(永岑他 、2009年)が行なわれています。この研究では、中高齢者の意思決定という側面に焦点を絞って検討が進められており、結論として、「中高齢者の意思決定は加齢により自動化していくが、このことが詐欺に対する高齢者の脆弱性の原因となっている」(同書、177ページ)と述べられているのです。

しかしながら、これまで見てきたことからもわかるように、問題の本質は、“老齢による意思決定の自動化”にあるわけではありません。そのことは、架空請求詐欺や融資保証金詐欺では、被害者が若年者に多いという事実(上の表3参照)や、大阪府などでは被害が極端に少ないという事実が、“老齢による意思決定の自動化”という要因では説明できないという事実を考えただけでもわかるのではないでしょうか。またこの論文は、架空請求詐欺や融資保証金詐欺の被害者には若年者が少なくないことを、上の表3と同じものを引用して指摘しているにもかかわらず、なぜかその事実を無視し、オレオレ詐欺が突出している原因を、最初から中高齢者の意思決定の問題に限定してしまっている、というきわめて深刻な問題もあります。仮に意思決定がひとつの要因であったとしても、最重要の要因ではありえません。そのことは、以下の検討を読み進めれば自然にわかるでしょう。

ちなみに、人間のさまざまな心理的側面を、脳の機能で説明しようとする、いわゆる科学的に見える試みが、19世紀末以来、相も変わらず多いわけですが、問題は、それによってもっともらしい説明ができるかどうかにあるのではありません。それによって、真の意味での原因が突き止められるかどうか、あるいは真の解決に近づくことができるかどうかという、ごく当然の点にしかないのです。この場合には、“老齢による意思決定の自動化”という概念を中心に据えることによって、振り込め詐欺の被害に遭う仕組みがわかり、現実的な解決策が導き出されるのかどうかが、唯一の焦点だということです。

ところが、この論文の結論はと言えば、“神経科学的研究”によって得られたデータを参照すると、老齢によって意思決定能力が低下するのは避けられず、したがって振り込め詐欺に遭うことも避けられないので、そのことを踏まえた対応を金融機関が率先して取るべきだというのです。この程度のありきたりの結論を引き出すだけであれば、わざわざ「振り込め詐欺への神経科学的アプローチ」などと銘打つ必要はないように思います[註2]。

”自己責任”意識の強いアメリカでは、振り込め詐欺は起こらないという見かたが一部にあります(たとえば、竹山、2007年、125-133ページ)。またアメリカでは、ATMの制限が多く、新規の口座に送金するのが難しく、送金には、通常、小切手が使われるため、即時の換金ができない、そもそも多くのアメリカ人は経済的余裕がないなどに加えて、子どもの学費すら出さないほどなので、すぐに送金させることなど考えにくいというのです。しかしながら、それは、現実を無視した机上の空論というものです。

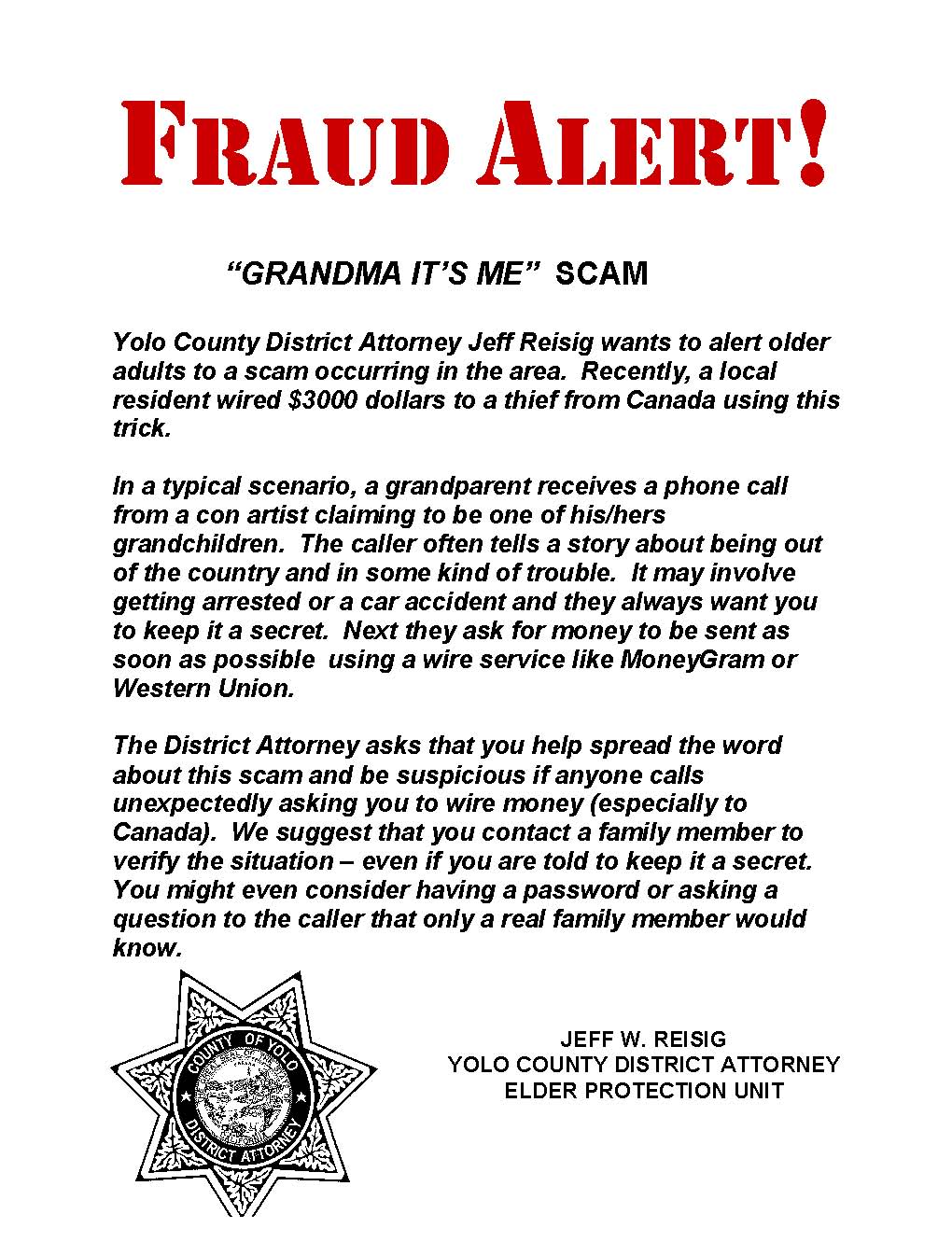

図3 アメリカ版オレオレ詐欺への注意を呼びかける連邦地区検事によるチラシ。

|

アメリカでは、オレオレ詐欺を、わが国と同じように、It's me scams, “Grandma it’s me” scam, Grandma scam などと呼んでいます。ただし、最初から「おばあちゃん」という呼称がつけられているのが、わが国と違うところです。アメリカでは、息子ではなく、孫からおばあちゃんへ、という形を取るのが最も効果的だということなのでしょう。これらのキーワードでインターネット検索をすると、この問題を扱ったブログやホームページがたくさんあるのがわかります。どの文化圏であれ、特に女性たちは、自分の子どもには厳しくても、孫に対しては特段に甘いのです。実行犯たちは、やはりその弱点を的確に突いてくるわけです。ちなみに、1件当たりの被害金額は、現在のところ平均数千ドルと、日本の十分の1程度のようです。

図4 フロリダ州のある地方紙に掲載された、アメリカ版オレオレ詐欺の具体例を示す記事の1例。ここをクリックすると拡大されて別窓に表示されます。

|

ノース・カロライナ州最高裁判所のホームページには、2011年10月付で、「高齢者その他をねらう詐欺」という文書(pdf)が掲載されています。それによると、オレオレ詐欺は、次のように説明されています。

刑務官(刑務所の看守)が出てくるところなどは、いかにもアメリカ的ですが、他の点は日本のオレオレ詐欺と瓜ふたつです。昨11年3月2日に、NHK BS1の「きょうの世界」という番組でも、そうした実情を報告する、「なぜ? アメリカでも多発する振り込め詐欺・背景に何が?」という特集が組まれたようです。私は見ていませんが、その番組について書かかれたブログによると、フロリダ州など、引退した高齢者が数多く暮らす州で発生率が高く、カナダに国際送金させる場合が多いそうです。

そして、「おばあちゃんの大好きな孫だよ」などの甘言によって、孫からの電話と思い込んだ祖母が、孫の名前をうっかり口にしたりすると、「今、カナダにいて交通違反で捕まって、保釈金を払わないと留置場に入れられる。おばあちゃん、助けて」などと言うわけです。そうすると、かわいそうになった被害者が、“かわいい孫”のために、要求通りのお金を、要求通りにカナダに国際送金してしまうのです。以上の記述だけではっきりしたことは言えないにせよ、アメリカの振り込め詐欺の場合も、先ほど列挙した5条件を満たしているはずです。次に、その要点を再掲します。

そして、「おばあちゃんの大好きな孫だよ」などの甘言によって、孫からの電話と思い込んだ祖母が、孫の名前をうっかり口にしたりすると、「今、カナダにいて交通違反で捕まって、保釈金を払わないと留置場に入れられる。おばあちゃん、助けて」などと言うわけです。そうすると、かわいそうになった被害者が、“かわいい孫”のために、要求通りのお金を、要求通りにカナダに国際送金してしまうのです。以上の記述だけではっきりしたことは言えないにせよ、アメリカの振り込め詐欺の場合も、先ほど列挙した5条件を満たしているはずです。次に、その要点を再掲します。

実行犯側は、要するに被害者の同情を引き、不安や恐怖を募らせるような演技をするわけですから、それに乗らないようにすれば、被害に遭わないことになります。実行犯である少年たちが語っていたように、「冷めた反応」をする相手や、「冷静な話し合い」に持ち込んでしまう相手、「『警察に電話しますよ』とか言われても、『じゃあ電話してください』って引かない」相手は、実行犯が最も苦手とするところなのです(竹山、2007年、116ページ) 。

したがって、「今、カナダにいて交通違反で捕まって、保釈金を払わないと留置場に入れられる」と、仮に本当の孫が言ってきたのだとしても、「自分が交通違反をしたのだから、それは当然の報いで、留置場でもどこでもさっさと入って頭を冷やしてきなさい。それがあなたのためです」と言えれば、何の問題もないのです。つまり、オレオレ詐欺にまつわる問題の本質は、息子や孫をかたる相手にだまされるかどうかにあるわけではなく、そのような態度が取れるかどうか――つまり、自分の息子や孫や夫を突き放せるかどうか――にある、ということなのです[註3]。では、祖父母的な過保護的態度は、果たして真の愛情に由来するのでしょうか。

どうしても、明日までに用意しないと、逮捕されるだとか、会社もクビになっちゃうとか、もう本当に自分の息子の名誉に関わるっていうふうに、親をどんどん追い込んでいくような。そうすると、やっぱ親の心としては、息子のためなら何でもするっていうような感覚に陥ると思うんで。〔中略〕やっぱり親の心情からしても、息子に当てにされてるっているのは、すごい嬉しいことだと思うんですよ。だから本当に、お母さんしか話をしたくなかったからって言う。絶対に誰にも言わないでって念押しする。それは、もういろんな意味を含めてですね。信用させるのはもちろんだし、バレるのを防ぐっていうためにも、もうこれは絶対、何回も言いますね。(NHKスペシャル「職業“詐欺”」取材班、2009年、38-39ページ)

振り込め詐欺の容疑で逮捕され、都内の拘置施設に勾留されている中年男性は、新聞社に宛てて送ってきた手紙の中で、手のうちを明かした後、「被害者の方に申し上げたいことがある」として、次のように書いているそうです。

だます側も幼稚な手口だが、だまされる側も大人の姿をした幼稚ないじめられっ子だ。普通の社会人ならとても引っかからないような言葉でだまされるわけだから、被害者にも責任はある。この現実から逃げていたら被害の撲滅などありえない。幼稚なトークにだまされてはいけない。自分のお金は自分で守らなくてはいけないと思う。(2008年11月24日付、産経新聞)

この実行犯は、この発言が被害者への冒涜になることを承知しながら書いているということですが、被害者にも責任があるという認識から「逃げていたら被害の撲滅などありえない」のは、まちがいないでしょう。加害者側ですら、幼稚な詐欺にすぎないことを認めているのです。別の実行犯も、「電話を受けた本人だけがだまされてることなんで、世間一般のやつが聞いたら、それ、オレオレ詐欺じゃんってすぐわかるじゃないですか」(NHKスペシャル「職業“詐欺”」取材班、2009年、38ページ)と語っています。被害に遭った人たちは、それほどだまされやすかった、ということです。

ある時、私のところへ70代の老夫婦が相談に来ました。自分たちは別荘地で暮らしているが、30代半ばになる長男は、ひとりで都会の自宅にいる。かろうじてパチンコで生活費をかせいでいるものの、当然のようにして家賃は払わず、光熱費も自分たちに負担させている。このままでは将来が心配なので、その自宅を売り払い、自分たちの住む別荘地にレストランを建てて経営させたいと思うがどうだろうか、という内容でした。母親は、この状態のまま自分たちが死ぬのは、親として心残りなので、それまでに長男を何とか自活させたいと考えているのでしょう。そのために、レストランを建ててあげることが、母親の夢なのかもしれません。

俺たちが死んだらどうするつもりだと問われて、そうなったら「弟夫婦に頼る」と答え、父親をあきれさせたというその長男は、大学を卒業して以来、一度として定職に就いたことがなく、経営的な経験も全くないそうです。既存のレストランですら経営が難しい別荘地では、経験者でも経営を続けてゆくのは難しいはずです。この話を聞いたら、ほとんどの人が、この母親は、自己満足のために大金をむだに使うだけで、子どもの自立には何の役にも立たないと思うのではないでしょうか。たぶん、この母親も、人から同じような話を聞かされたら、やはりそのように思うでしょう(笠原、2010年、216-217ページ)。

不祥事を起こしたとして、電話で窮状を訴える息子や孫に対して、どのような対応をするのが本当の愛情なのかと問われれば、ほとんどの人は、大金を投じて助けてあげることだとは言わないでしょう。育児とは、子どもを経済的、心理的に自立させることであり、それができなければ、親としては、死んでも死に切れません。あるフリーライターも、「子供や孫が可愛いのは理解できるが、言われるままに金を与えてしまうという“甘やかし”の姿勢から正すべきだろう」(中溝、2004年、18ページ)と述べているほどです。相手が本当の息子や孫だとしても、事情をよく聞いたうえで、本人の責任を問うような対応をしなければならないわけです。第三者的な立場でそう答えるのは、誰であれ少しも難しくないのですが、いざ自分にその状況が突きつけられ、判断を迫られてしまうと、一部の人たちの場合、そうした、いわば冷静な対応ができなくなってしまうのです。加えて、相手からは即答を求められるのです。

ある有名女優は、それまでかばい続けていた息子が、覚醒剤取締法違反で3度目に逮捕された時、「すべては私たち夫婦の教育の失敗」にあったとして、「心の中では放り出して当然という気持ちもある」と発言しています。ところが、その裏で、月に70万円もの小遣いを渡し続けていたことが後に発覚するのです(『週刊新潮』2007年11月29日号)。こうした実例を見ると、少なからぬ親にとって、子どもを本当に突き放すのはいかに難しいかがよくわかります。それに対して、それまで身元引受人になっていた男性俳優は、他人事だからかもしれませんが、「自分で痛みを感じるしかないでしょう」と突き放しています。本人が立ち直るには、どちらの態度が妥当なのかは、あらためて考えるまでもないでしょう。

ところで、先に掲げた5項目の中に、「振り込め詐欺かもしれないという疑念があっても、自分に起こった不安や恐怖心を優先させてしまう」という項目があります。これは、自分の不安や恐怖心をなだめるために手を出してしまう、という意味です。一見すると子どもや孫や夫のためを思って取っているように見える行動が、実は、自分の感情をなだめるためにとっている行動にほかならないということです。

この問題に関連して、わが国には、「かわいい子には旅をさせ」ということわざがありますし、英語圏にも、「鞭を惜しめば子どもがだめになる Spare the rod and spoil the child」ということわざがあります。言うまでもありませんが、これらはいずれも、子どもに厳しく接することこそが親の務めであり、それこそが真の愛情だという意味です。しかし、それを実行するのが難しい人たちが多いからこそ、警句として連綿と受け継がれているのでしょう。

私の言葉を使うと、子どもや孫や夫を助けたい一心で、場合によっては家族の名誉を守りたい一心で、オレオレ詐欺の実行犯に指示されるがまま大金を振り込んでしまうのは、子どもや孫や夫に対する愛情のためではなく、その愛情の否定の結果ということになります[註4]。いずれにせよ、相手のためというよりは、自分のためにお金を振り込んだことになるわけです。

被害に遭った人たちについて言えば、「あの時なんでもう少し考えなかったのかって、自分がバカだった、自分がバカだったって思い続け」て(NHKスペシャル「職業“詐欺”」取材班、2009年、170ページ)後悔しても、何の解決にもなりません。それよりも、自分がどうしてそのような愚かしいことをしてしまったのかを、真剣に考えるべきでしょう。自分から進んで、とてつもなく高額の授業料を払ってしまったのです。そう言うと、被害者をそれ以上苦しめるべきではない、という反論が返ってくるかもしれません。しかし、後悔というものは、いつ果てることなく続くうえに、それによって問題が解消する方向へ向かうことはないのです。それよりも、同じ苦しい思いをするのなら、真の意味での反省をして、自分が進歩する方向へと進むべきでしょう。

息子が不祥事を起こしたことを、弁護士を名乗る男から電話で伝えられ、示談金として300万円を振り込んでしまったある女性は、詐欺に遭ったことを、その直後に知ったにもかかわらず、息子に向かって、「本当にあなたが事件に巻き込まれたんじゃなくてよかった。息子が無事だったんなら、もうそれでいい」と言って、安堵したそうです(竹山、2007年、145ページ) 。これは、自らの愚かな行動を認めたくないため、むりにそう考えようとしているのではなく、息子が不祥事を起こしたと信じ込んでしまったのはまちがいだったとしても、息子に対する素直な愛情を認めた結果だと思います。そうなれば、高い授業料を支払ったかいがあると言うものです[註5]。

また、子どもや孫からすれば、自分が不祥事を起こしたと親や祖父母が信じ込んだことにもなるわけですから、親や祖父母の愛情を感じる以前に、「自分の息子(あるいは孫)が信じられないのか」という怒りにもなるし、「そのおかげで、こんなに大変なことになってしまったではないか」という嘆きにもなるわけです。しかしながら、親や祖父母が愛情の否定の結果として詐欺に遭ったのだとしても、それは愛情が潜在していることのあかしなのです。愛情の否定とは、子どもや孫に対する愛情が強いからこそ、自分の幸福否定のため、それを無意識のうちに否定してしまうことにほかならないからです。

ここであらためて整理しておくと、電話をかけてきた相手を仮に自分の息子や孫や夫と思い込んでしまったとしても、さらには、警察官や弁護士を装って電話してきた相手を仮に本物だと思い込んでしまったとしても、自分の子どもや孫や夫に対する愛情が否定されていなければ、愛する息子や孫や夫が実際に何をしたのかを、冷静な状態が保てなくてもかまわないので、きちんと聞きだしたうえ、それが不祥事であれば、本人のために、その責任を取るよう求めるべきだということになるでしょう。そうすれば、それが振り込め詐欺であってもなくても、問題は起こらないことになります。これこそが、振り込め詐欺の真の意味での解決策だと思います。

このような角度から見ると、オレオレ詐欺の実行犯たちは、子どもや孫や夫に対する(意識の上での)愛情が“本物”かどうかを見定めるための、いわば踏み絵を、両親や祖母やつれあいに、抜き打ち的に踏ませようとしている、と言えるかもしれません。

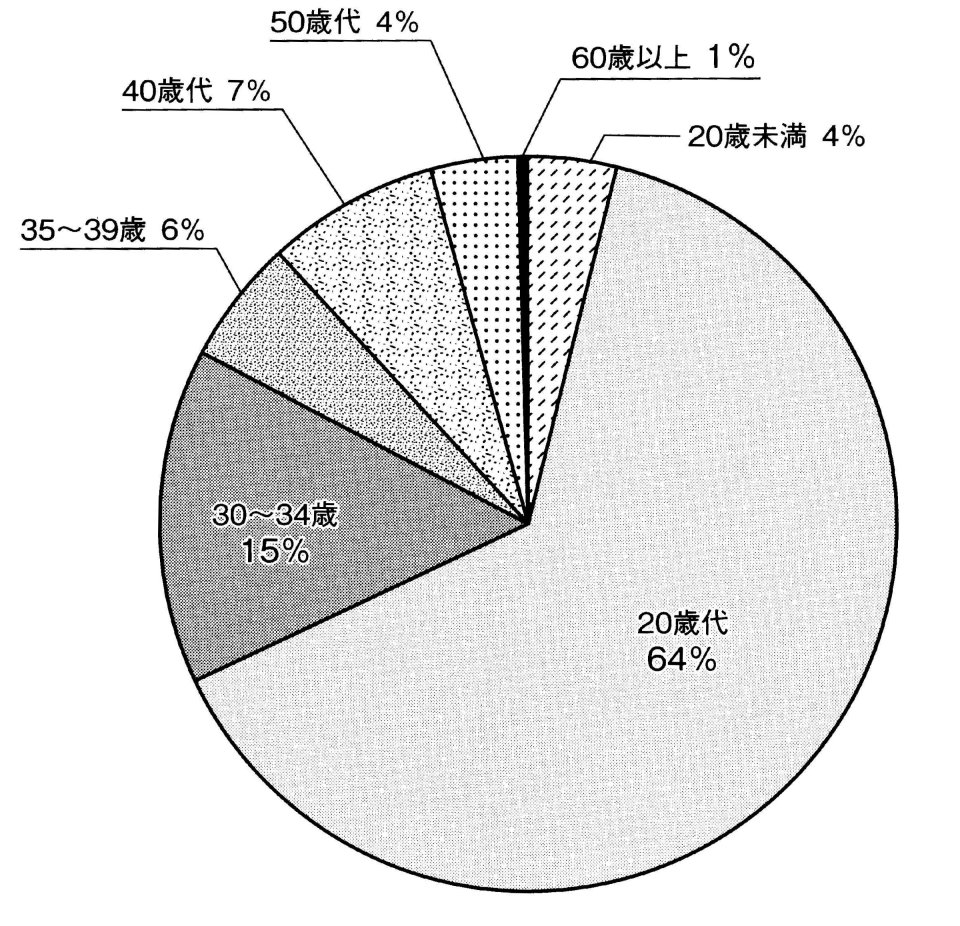

図5 2008年1-5月に検挙された容疑者の年齢別構成比。振り込め詐欺の警察庁データのグラフより作成された、NHKスペシャル「職業“詐欺”」取材班『職業“振り込め詐欺”』87ページの図から引用。

|

これを見ると、一部に年配の容疑者が含まれていますが、それが主犯格であるとは限りません。むしろ、刑事役や弁護士役が入れ代わり立ち代わり登場するシナリオを使う際の要員になっている可能性のほうが高そうです。いずれにせよ、振り込め詐欺は、顧問とか“親”とかと呼ばれる元締めも含め、20代の若者が中心になったグループによる犯行なのです。では、新手の犯罪であるとはいえ、なぜ若者が中心になっているのでしょうか。

振り込め詐欺は、法的には恐喝に分類される犯罪なので、暴力団が関与していそうなものですが、実際にはそうではなく、近づければむしりとられることがわかっているため、振り込め詐欺グループは、身辺に暴力団を近づけないようにしているのだそうです(2012年2月6日付、日刊ゲンダイ)。この、「これまでとは違う、まったく新しい犯罪層」(NHKスペシャル「職業“詐欺”」取材班、2009年、128ページ)のことを、ジャーナリストの溝口敦は「半グレ集団」という言葉で表現しています(2010年9月28日付、日刊ゲンダイ)。暴力団と社会人の中間に位置する犯罪集団という意味です。同じ犯罪でも、いわばプロと素人の線引きが難しくなってきたわけです。

暴力団をも恐れないこうした集団は、六本木などの繁華街で、振り込め詐欺などの触法“職業”で得た“報酬”で、「派手に、享楽的に遊んで」いるのだそうです(NHKスペシャル「職業“詐欺”」取材班、2009年、108ページ)。

若者が中心になっているもうひとつの理由は、いわば覚悟の決まっている暴力団などと違って、警察に逮捕されるのを恐れて、ほとんどが早々に“足を洗う”ためなのでしょう。振り込め詐欺で逮捕され、4年の刑期を務めあげて出所したばかりの35歳の男性は、「毎日起きると、警察がガサ入れに来ないかどうかが常に気になって、街を歩いていても刑事がいないかどうかとかそういうことばかり気になっていました」(同書、103ページ)と告白しています。威勢のよい表向きの主張とは裏腹に、これが、振り込め詐欺犯たちの実態なのです。オレオレ詐欺を続けているという20歳のエリート大学生は、NHK取材班の質問に答えて、そうした現実に気づかないかのように、実に天真爛漫に答えています。

ずっと詐欺をやっていくつもりはないです。それは全然ない。

詐欺は詐欺として、儲けたカネで会社を興したいんですよね。雇われるのは嫌だなっていう気持ちが一番強いです。普通に会社員になりたいとか、どこどこの企業に入りたいとか、みんな言いますけど、自分はそれがちょっと嫌で。それを否定する気はないですけど。

やっぱ自分で会社を興して、20代とかで、「あいつすげぇよ」みたいに言われるような人になりたいなぁって。世の中で尊敬される人物になりたいですね。そうなったらまた、取材してくださいよ。(同書、123ページ)

自分の親兄弟にも(未来の)妻子にも、堂々と言えないような経歴を、自ら進んで自分の中に刻印しておきながら、「世の中で尊敬される人物になりたい」と平然と言い切れるのは、いかにも幼児的で噴飯ものですが、これも、ヤクザなどの極道の世界に生きる人たちと違う点でしょう。ヤクザは、世をすね人をすねて裏の世界で生きるようになった人たちですが、それなりに筋が通っています。ある暴力団関係者は、次のように述べています。

オレオレ詐欺に手を出すどころか、やっている者と交際しているだけでも破門、絶縁ですよ。年寄りを騙すなんて、任侠道に反する行為だからね。ヤクザ人生と引き換えに詐欺じゃね。男じゃないでしょう。(読売ウィークリー、2007年1月28日号、81ページ)

したがって裏と表がはっきりしていますから、配下の者が本気で足を洗いたいと言えば、「本人の覚悟をたしかめ、数百万円のお金を持たせて堅気にさせ」るような親分も実際にいるのです(たとえば、ミッション・バラバ、2001年、235ページ)。さらには、配下の者が通う教会まで、本人の求めに応じてついて来てくれるほどの、見上げた親分もいます。その親分は、牧師に向かって、次のように言ったそうです。

牧師さん、井上が、もしほんとうに堅気になるつもりなら、私は親として井上に足を洗わせます。こいつが、ほんとうにまじめになりたいと言うのなら、私もそうなってほしいのです。井上は牧師さんにあずけますよ。(同書、152ページ)

その後、この男性は、実際にヤクザをやめ、過去を告白したうえで正業に就いたのです。ヤクザは、いつかは足を洗いたいと誰でも一度は思うものだそうですが、このように、きちんと過去を清算したうえで、正業に就く人たちもいるのです(たとえば、同書、158-159ページ)。そして、その人たちは、実際に世の人々から尊敬されるわけです。これは、新約聖書「ルカの福音書」(第15章11-24節)でキリストが語る「放蕩息子のたとえ」を髣髴させます。

100人の組員を抱える、あるヤクザの親分は、仕事に失敗して5億円の借金を背負ってしまい、自信を失ったため、一攫千金をしてヤクザとしての自信を取り戻したい一心で、クリスチャンの妻に誘われて教会に通うようになりました。そして、「仕事がうまくいき、これまでのように儲かりますように」という、まことに我田引水的な祈りを、教会でも自宅でも熱心に続けたのです。そうこうするうち、想像もしなかった変化が起こり始めました。

それまでは、朝起きると、金もうけのことしか考えなかったのに、それが一向に考えられなくなったばかりか、考えようとするだけで嫌な気分に襲われるようになったのでした。そして、自宅よりも事務所のほうが落ち着いたはずなのに、逆に事務所では落ち着かず、自宅で妻のいれてくれるお茶を飲むと落ち着くようになったのです。決定的だったのは、抗争事件が起こりそうになった時、恐ろしさに体が震えるようになったことでした。“ヤクザ魂”がしぼんできたのです。そして、さらに祈りを続けると、ますます臆病になっていったのでした。

ヤクザは、いつ、どこで死ぬかわからない。路上で死ぬことになっても、驚くことではない。以前はそう思っていました。死を恐れていたら、ヤクザなどやってはいられない。しかし、ヤクザとして死ぬこと、妻や肉親に別れを言えずに、道端でほかの組のヤクザに刺される恐れ、とつぜん発砲され、からだじゅう穴だらけにされて野垂れ死にする恐れ、そういった死に対する恐怖がとてつもなく大きくなっていったのです。(同書、230-231ページ)

そして、牧師に勧められるまま、妻とともに断食祈祷に入ります。食を絶ち、祈り始めて10日目になった時、目の前に十字架にかけられたイエス・キリストが現われ、「私はおまえの犯した罪のために十字架にかけられた」と語りかけたのです。まるで、臨死体験に見られる“生涯の反省 Life review”のようです。

それから私の目のまえには、それまで私がしてきた罪がひとつ残らず、つぎつぎとあらわれてきました。自分が実際してきたこと、しかし、思い出したくないことばかりです。激しい痛み、苦しみ、悲しみに襲われ、私は泣いて泣いて泣きつづけました。まるで永遠につづくような地獄の苦しみでした。〔中略〕

自分の罪をあますところなく示され、それらがどれほどまわりの人間を傷つけたか、どんな苦しみを人にあたえてきたのかを、そのとき身をもって体験させられ打ち砕かれました。いっそ息の根をとめてくれたら、と思うような激痛と苦しさでした。〔中略〕

いままでの私は、極道の世界で、好き勝手に生きてきました。だから、肉欲的な楽しみは、すべてなめ尽くすように知っています。けれども、「私はおまえの犯した罪のために十字架にかけられた」と聞いたときのよろこびは、そういう快楽とはくらべようもない私が生まれて初めて経験したよろこび、心の底からわきあがってくる、清らかで美しいよろこびでした。いままで抱えていた悩み、苦しみ、それらすべてが私から消え去り、幸せな思いだけに満たされたのです。(同書、232-234ページ)

まもなく組を解散しましたが、それからの道のりは、決して容易なものではありませんでした。借金の5億円はそのまま残っていますし、それでいながら収入もありません。そのような状況の中で、八百屋をしている妹に誘われ、「100人もの若い者をアゴで使い、大きな外車のバックシートにふんぞりかえっていた」人が、その手伝いを始めるのです。その後もさまざまな誘惑がありましたが、それを振り切り続け、ヤクザの世界と完全に決別したのです。そして、「かつての私は人間のクズでした」と述懐するに至るわけです(同書、234-241ページ)。これこそが、真の意味で尊敬に値する人生です。「悔い改める一人の罪人については、悔い改める必要のない九十九人の正しい人についてよりも大きな喜びが天にある」(「ルカによる福音書」第15章5-7節)とイエス・キリストが言っている通りです。

同じ“足を洗う”でも、オレオレ詐欺の場合には、それとは完全に異質なもので、“仕事”からの単なる引退にすぎません。実際に引退したある若者は、「長いことずっとやってるとダメなんで、潮時を見極めないと、と思ってやってましたね」と告白しています(同書、241ページ)。そして、巨額の“報酬”を手にして、早々と引退した若者たちは、それを元手にして、予定通り会社を興し、一般社会の中で経営者として活躍するのだそうです。もちろん、何ごともなかったように、過去を隠してでなければなりません。振り込め詐欺を“卒業”して貿易会社を興したという30歳の男性は、起業について、次のように述べています。

20代で会社を立ち上げようと思っても、銀行とか融資してくれないんで。だったら、どうやってやるのかっていうと、まあ、仕方ないですよね。最初の元手はブラックマネーかもしれないですけど、そのうち会社の中で回っていくんで。逆に言うと、そのカネがないと起業できなかったわけですからね。

詐欺をやってたやつらはみんな、次に展開していると思いますよ。展開系ですよ。カネは使うか隠すか。今みたいに展開させるかのどれかしかないんで。頭のいいやつは、やる時はバーッとやって、パッと引いて、展開させてるんじゃないですか。(NHKスペシャル「職業“詐欺”」取材班、2009年、242ページ)

このような“志”を持った若者たちが、部活動の合宿のような雰囲気の中で、顧問や“親”から渡されたマニュアルを懸命に読み、渡されたリストにしたがって、精神を集中して電話をかけ、だまされる相手を物色するわけです。そして、運よくヒットした時には、全員でおおいに盛り上がって喜ぶというのです。

よしっ!みたいな感じですよね。やっぱり嬉しいですよね。みんなも嬉しがってますよね、やっぱり抜ける〔相手がだまされて振り込みに出かける〕と。おっしゃー!みたいに盛り上がるんですよ。

で、みんな「あぁ良かったじゃん」って喜ぶわけ。あとは、「銀行に走らせたらどうなった?」とか、「今、走っているよ〜」とか、電話の途中で話したりながら。(同書、120ページ)

こういう奇妙に明るい雰囲気の中で、それなりに真剣に“仕事”として続けているというのですから、だましやすい高齢者をまんまとだまして大金を巻きあげたとしても、意識の上には、それに対する罪業感はほとんどないでしょう。また、いかにも悪いことをしているという暗い雰囲気ではなく、マンションの一室の、“店舗”と呼ばれる明るい雰囲気の中で、互いに協調しながら“業務”に励むということですから、その点からしても、罪業感は起こりにくいはずです。先のNHK取材班が、実行犯のエリート大学生に、「だまして悪いなということは考えない?」と問いかけたところ、次のような答えが返ってきたそうです。

あんまりみんな考えてないと思いますよ。自分も考えてなかったですけど。お母さん泣いててさぁとか、普通に笑い話になったりもするんで。

だまされる方も悪いっていうか……ちょっとしっかり知識を持ってれば、だまされないわけじゃないですか。何でもそうだと思うんですけど、知ってればだまされないのに、知らないからだまされるんじゃんみたいな。だまされる方もだまされる方かなっていうのはありますけどね。

だから、胸が痛むっていう感覚は、ないですよね、やっぱり。その時は、もちろん仕事っていう感じで集中してますし、そこで情を入れちゃいけないと思うんで。それは、仕事は何でもそうだと思うんですけど。(同書、121-122ページ)

このエリート大学生が、「情を入れちゃいけない」と語っているように、表面的にはまじめに見えるとしても、ヤクザと違って、男らしさや美意識やプライドはもちろんのこと、義理やら人情やらも全くありませんから、仲間同士のだまし合いもごくふつうに起こるのだそうです。「出し子」や「下ろし屋」と呼ばれる、振り込まれた口座から現金を引き出す役が、ひったくりに遭ったと言って、おろした金をそのまま着服してしまうこともあるそうです。さらには、オレオレ詐欺で稼いだ金をたくさん持っていることがわかると、仲間たちに強盗されるというのです。にもかかわらず、警察に被害を届けることもできません。そこを狙われるわけです。

稼いで逃げおおせた者も大勢いるが、稼いだ金を全部盗られてしまう者も数え切れないほどいるのだ。

オレオレ詐欺をやれる精神構造を持つ者たちには、仲間意識などない。だから、高価な時計を持っていても、佐藤は仲間と会う時には安い時計をはめ、金のないふりをするのだ。

「自分らより年下の連中は、金のためなら何でもやるって奴、多いですよ」

人殺しをやるわけではなく、金のために人を裏切るのである。自分のグループの金庫を他の者に強盗させ、分け前を受け取った者もいたという。(読売ウィークリー、2007年1月28日号、79-81ページ)

まさに“仁義なき世界”です。このような、ヤクザから見ても人の風上にも置けないような若者たちが、「早く大金を稼いで友人よりも優位に立ちたい」という程度の、軽佻浮薄な前時代的動機から、その最短の近道と考えた振り込め詐欺に手を染めるようになるわけですが、問題は、いざ警察に逮捕されて法廷に立たされた時、はたして「だまされるほうが悪い」と、正面を向いて堂々と証言できるかどうかということです。さらには、自分の親兄弟が振り込め詐欺に遭った時に、実行犯側をかばって、親兄弟を「だまされるほうが悪い」と責め切れるどうかということです。それができるようなら、その人なりに筋が通っていることになりますが、はたしてそこまでの覚悟のある人たちが、どれほどいるものでしょうか。

たとえば、かつてこの“業界”でキングと呼ばれ、先ごろ東京地裁で懲役20年の判決が下された戸田雅樹被告のグループは、2年間で19億円ほどの巨額のお金を詐取していたそうです(2010年3月24日付、読売新聞)。そして、戸田被告は、その“報酬”で豪遊したり、1300万円相当の高級腕時計や700万円相当の国産高級車のほか、1000万円相当のフィギュア数百体を購入したり、覚醒剤を使用したりしていたというのです(2008年4月3日付、時事通信)[註6]。言うまでもないことですが、これらはいずれも、“肉欲的”で貧相な楽しみの部類に入ります。先に引用したヤクザの元親分が経験した「生きる喜び」とは、ほど遠いということです。その“資金”を使って一般社会の中で“展開”したところで、何も変わりはしません。過去は、他人が忘れても本人が忘れることは絶対にないからです。

振り込め詐欺に手を染めた若者たちの志たるや、きわめて貧しく、その点で、現代的どころか前時代的な人間に属すると言えるでしょう。逮捕され、公に裁かれる機会が与えられない限り、これらの人々は、中国大陸やベトナムなどで民間人や捕虜に残虐な行為を働きながら、何ごともなかったような顔をして本国に帰還した兵士たちのように、まったく野放しの状態にあるわけです。自らの処遇や更生が自らの手に完全にゆだねられているという点で、本人たちにとって、非常に恐ろしい状況に置かれていると言えるでしょう。

[註1]その場合には、声が多少違っても、本当に息子や孫からかかってきたと思い込みやすくなるという実験もあります(「ためしてガッテン 脳科学で振り込め詐欺を撃退せよ!」NHK総合テレビ 09年2月18日放送)。単純に別人をかたって電話しただけでは、すぐに見破られてしまうのですが、ディスプレイに名前が表示されると、それ以外の人からかかってきたとは、最初から思わなくなってしまうのです。

[註2]このページは、こうした研究を批判するための場ではないので、これ以上はふれませんが、この論文には、他にも問題がたくさんあります。

[註3]「ためしてガッテン 脳科学で振り込め詐欺を撃退せよ!」(NHK総合テレビ 09年2月18日放送)という番組では、他にも、非常に興味深い実験が行なわれています。その実験では、あらかじめ詐欺の電話であることを伝えたうえで、被験者にモニターを装着し、電話を受けている間の精神生理学的反応を見るのです。すると、うその電話であることを承知していても、冷静さが失われたことを示す所見が得られたというのです。ここは、それを考察するためのページではないのですが、簡単にふれておくと、おそらくこれは、うその電話でも、自分が相手を突き放せるかどうかの踏み絵を突きつけられるという点では、本物の詐欺の電話と同じだからではないかと思います。模擬的に地震を体験させる起震車(地震体験車)に乗った時でも、やはり恐怖心が起こりますが、それと同じような現象とみていいのではないかと思います。

[註4]この問題は少々わかりにくいでしょうから、「いわゆる押しつけの愛情」を参照するか、拙著『本心と抵抗』第7章「子どもの虐待の裏側 1――子どもへの愛情の否定」を参照してください。

[註5]この事例は、1980年3月に、長野県東筑摩郡の生坂ダムで起こった殺人事件の遺族である、小山はつ恵さんの事例を思い起こさせます。事件から20年後に名乗り出た真犯人が、覚醒剤中毒による妄想から、何の罪もない息子を残忍な方法で殺害したことを聞かされた時、小山さんは、殺害犯に向かって「打ち明けてくれてありがとう」と感謝したそうです。息子が悪かったために殺されたのではないことを、殺害犯から知らされて,心から安堵したのです。

[註6]オレオレ詐欺の実行犯の中には、親に家を買ってあげた若者もいるそうです(読売ウィークリー、2007年1月28日号、80ページ)。親孝行や罪滅ぼしのつもりなのかもしれませんが、事実を知ったら、喜ぶ親などいるはずもないでしょう。