サイトマップ

サイトマップ

PTSD理論の正当性を問う 補遺 第1部 2

PTSD理論の正当性を問う 補遺 第1部 2 アメリカの原爆トラウマ――加害者の“トラウマ” 2

アメリカの原爆トラウマ――加害者の“トラウマ” 2

|

原子は始めて人類の頭上に破裂した。如何なる症状を惹起するか、今私らが診療している患者こそは医学史に於ける全く新しい資料なのである。これを見逃すことは単に自己の怠慢に止まらず、貴重な研究を放棄することになり科学者として許すべからざる処である。私ら自身もまた既に原子病発生の徴候を自ら感じているから、安静を保たずこうして歩き廻れば或は症状増悪して死に至るか、至らぬまでも危篤に陥るかもしれないが、しかもなお、学問的良心は私の体を鼓舞し、患者を診よ、正確に観察し、実態を把握せよ、そして良き療法を考案せよと激励してやまない。(永井隆〔1949年〕『長崎の鐘』、120ページ)

|

相生橋の上空550メートルほどのところで炸裂したリトル・ボーイは、2万トン分のTNT火薬に相当する破壊力を、すなわち「二千五百機の爆撃機が同時に通常爆弾を投下した場合とほぼ同じ威力」(バーンスタイン、2001年、4ページ)を持つとされていました。原爆が爆発した瞬間、市内の中心部はもとより、周辺にいた人たちですら、自宅が爆弾に直撃されたと誰もが勘違いするほどすさまじい衝撃を受け、一瞬のうちに建物もろとも吹き飛ばされました。外にいた人たちは、衣服が一瞬のうちに焼けこげて脱落し、露出部にはひどい火傷を負い[註15]、こなごなになったガラス片が体一面に突き刺さったのでした。通常爆撃とは比べものにならないほど強い熱線と爆風に見舞われたため、建物の内部にいた人たちの中には、押しつぶされ、まもなく全市で発生した大火災によって生きたまま焼かれた人たちもたくさんいました。「中国地方総監府の大塚総監は、出勤前に流川かどこかの官邸で遭難して、自分だけが脱出できなかつた。それで火の中を無理に掘りだそうとする家族や属官を叱咤して避難させ、自分は『従容として死に就いた』」ということですが、そのような話はいくらでもあったのです(小倉、1948年、64ページ)。

しかし、原爆の全体像は、爆心地から比較的離れたところにいた人たちにしか見えませんでした。そして、「この恐ろしい光景は、それなりの美しさを持っていた」(リフトン、1971年、18ページ)のです。次に引用するのは、爆心の東方4.3キロほどのところで、原爆が爆発した瞬間をつぶさに目撃した記録です。なお、この著書『絶後の記録――広島原子爆弾の手記』(中央社)は、東京にあった連合国軍総司令部(GHQ)の許可を得て、1948年11月に出版された、わが国初の原爆体験記です(現在は、中公文庫に収められているので、簡単に手に入ります)。以下本稿では、この体験記その他から長々と引用します(ただし、原文の旧漢字は新字体にしました)が、それは、そのほうが、断片を引用したり文章を構成し直したりするよりも、はるかに現実感および臨場感があると判断したためです。なお、この著者は、アメリカの精神科医ロバート・リフトン著『死の内の生命』(朝日新聞社)に、既に歴史学教授として登場していますので、ここでも歴史学教授とします。

新大洲橋(しんおおずばし)のたもとにきて、ちよつと足をとめて、海の沖合のキラキラ光る波の色に目を転じたせつな、だしぬけにパッとマグネシゥムのような青白い光、しかもものすごく巨大な、空をきるような鋭い閃光を、右手――広島の上空あたり(と、とつさの間に思つた)に感じた。瞬間、俺は無意識にバタッと大地にからだを伏せた。

ちよつと息をころしていたが、すぐ頭をもたげて広島の上空を見ると、さつき見たばかりの紺碧の西空に脚のない入道雲のような巨大な白い雲の塊、あるいは煙か、何れにしても突如瞬間の出現だ。そして、雨もよいの空の月の暈(かさ)に似た光の輪が、キラキラ光つて周辺に虹のようにひろがる。白い雲の塊は中心に向つて巻きこむように渦まきながら、横にぐんぐん拡大する。

次の瞬間、その下方一帯にものすごい巨きな雲の山、紅蓮(ぐれん)の焔の大火柱、「空中火山」の大噴煙、何と表現してもこの俺には全く形容を絶した大入道雲が、またしてもムクムクムクムクわきあがる。下から下から上へ上へと盛りあがる。グングングングンわきあがり盛りあがつて、その容積を青空に喰いこませる。やがてその頂のあたりが、夕立雲の崩れるようにひろがつて横に漠々とたなびく。はじめの雲塊は、その上に太い竜巻のような足を垂れさげて、まるで巨大な松茸のオバケのよう。そして、見る見る上下二段の拡がりをもつた妖雲の巨柱になつた。その根はたしかに地上に接している。しかも形は刻々に動いて、色も千変万化する。あちこちからは何十とない小閃光の爆発だ。(小倉、1948年、11-12ページ)

図10 『絶後の記録――広島原子爆弾の手記』(中央社、1948年11月刊行)。日本で最も早く出版された原爆体験記。GHQの許可を得ているにもかかわらず、『長崎の鐘』と違って、制約がほとんど感じられない。

|

図11 永井隆著『長崎の鐘』(1949年7月刊行)。連合軍総司令部諜報課提供の『マニラの悲劇』と抱き合わせの形で、物資不足から粗悪な用紙を使って出版された。カバーも、地上の惨状ではなく、きのこ雲になっている。本書の英語版 We of Nagasaki は、ニューヨークの Duell, Sloan and Pearce から1951年に出版された。

|

この歴史学教授は、原爆の爆発を目撃した後、市内の自宅に残した家族を案じて、郊外へと向かう見るも無残な姿かたちをした被爆者たちの流れに逆らいながら、広島市の中心部に向かいます。爆心地に近づくにつれて、かつて経験したこともない異常な衝撃を受け始めたのです。その途中、比治山という、後にABCC(原爆傷害調査委員会=放射線影響研究所の前身)が建てられる小高い丘に登り、そこから市内を一望します。続いて市内へと下りますが、以下に引用するのは、その時の目撃体験です。

それは、山の上からの遠望では想像もしなかつたものであつた。俺は山の上から眺めて「何もない」と思つた。しかしそれは無意識のうちに「遠いから何も見えない」と思つていたのだ。ところが、現場にきて見てもやつぱり「何もない」のだ。一様につぶれて一様に焼けてしまつた家の残骸のデコボコする焼野ケ原、焔と煙、墓石のような白つぽい大きなコンクリート建築物の遠望、それだけだ。山上から遠く眺めたのと全く同じだ。遠景も近景も差別がないのだ。それがかえつて俺を驚かせた。〔中略〕

俺は電車線路にそつて歩きだした。電車通りは幅員が広いので割合に歩き易かつた。障害らしいものは倒れた電柱と切断されて地上に散乱している電線だけだ。電車は線路上に立ち往生したままで焼けている。焼けて赤チヤケた鉄板がむごたらしく陽に光つている。路上の死体は点々と続いているが歩くのをはばむほどではない。目をそむけては通り過ぎた。家屋の余燼はまだ至るところに小さな焔をあげ煙を吹いている。〔中略〕

広島駅の方角から盛に火の粉や黒煙が立ちあがつている。よく見ると煙につつまれた広島駅の本屋が見える。いつもなら到底駅の見える位置ではないが、その間がすつかり焼けてしまつていたからだ。

俺はそこから左に曲つて、今度は紙屋町行の電車線路にそつて歩いた。路上の死骸の数がだんだん増してきた。まだ息のある人もあるらしい。時々うごめくように思えるのがあつた。何か声をかけられたように思つたのもあつた。だが俺は見て見ぬふりをして歩いた。聞いて聞えぬふりをして歩いた。〔中略〕

電車の仮橋の途中の電柱が倒れかかつている。勿論電線は切れてたれさがつている。橋も何だかゆがんでいるようだ。そしてところどころからくすぶるように煙がでていた。向うから渡つてくる人がある。それに力を得て俺も枕木伝いに渡りはじめた。枕木はところどころ、ぶすぶす焼け焦げていた。川は満潮に近いらしく、水は上流に流れていた。その流れのまにまにいくつかの死体が浮いている。上流にも下流にも、そして橋のま下の橋脚にも引つかかつている。俺は死骸をふみつけるような気がして、足の底に異様なショックを感じた。〔中略〕

それから俺は足もとばかり見つめて歩いた。路上の死骸がめつきり多くなり、ちぎれて散乱する電線が太い蜘蛛の巣のように多くなつたからである。うつかりすると死骸をふみつけてしまうし、電線にひつかかつて足をとられることが気になつたからである。だが悪いことに、下を向いて歩くと、路上の死骸がいやでも目につく。しかもその形相がすさまじくものすごいものになつてきて、思わず反射的に顔をそむけずにはいられない。それまでに見た最もひどい最上級の形相が、このあたりから最上級でなくて普通なのだ。その上、両眼がとびだしてしまつているのがある。腹の皮が破れて臓腑の露出しているのがある。人間ばかりではない。馬がたおれている。(小倉、1948年、68-73、75ページ)

続いて、爆心地付近(紙屋町交差点)を左折していったん南下し、壊滅状態になった勤務先の広島文理科大学(現、広島大学東千田キャンパス)に立ち寄ります。その後、既にたくさんの被爆者が押し寄せている広島赤十字病院を経て西に向かい、爆心から南に1.5キロほどのところにある舟入町の自宅に辿り着きます。自宅も完全に破壊されていましたが、燃え落ちてはいませんでした。そして、そこに家族がいないことを確認した後、家族が避難している可能性のある市の西端に出るのです。被爆当日のうちに、爆心地付近を含めて、市内を広範囲に歩き回ったことになります。その意味で、この体験記は、最初に発表されたという事実を別にしても、きわめて貴重な資料だと思います。また、この歴史学教授は、たまたま出会った教え子の示唆により、この兵器が原子爆弾だということを、専門家よりも早く、既にその当日に察知していたようです(小倉、1948年、46-47ページ)。

| 効果および結果 | ||||

| 広 島 | 長 崎 | 東 京 (3月10日) |

都市爆撃 93回の平均 |

|

| 航 空 機 投下爆弾(発、トン) 人口密度/1平方マイル 破壊された範囲(平方マイル) 死者および行方不明者 負 傷 者 死亡率/1平方マイル 被害者/1平方マイル |

1 1 35000 4.7 7万-8万 70000 15000 32000 |

1 1 65000 1.8 35千-4万 40000 20000 43000 |

279 1667 130000 15.8 83600 102000 5300 11800 |

173 1129 - 1.8 1850 1830 1000 2000 |

| *The United States Strategic Bombing Survey, 1946a, p. 33 より引用。その後の資料とは異なる部分があります。 |

受信を禁じられていた短波放送でトルーマンの声明を傍受した人たちは、それが原子爆弾であることを、7日未明に知りました。大本営からの依頼で、8日に現地に入った仁科芳雄は、広島赤十字病院レントゲン室の未使用フィルムが感光していたことなどから、爆発に際して放射線の放出があったことを認め、それが原爆であることを突き止めました。やはり大本営の依頼により、2日後の10日に広島に到着した、物理学者と解剖学者からなる京都帝国大学の調査班は、被爆死した遺体を解剖して、そこに放射線による影響を認め、爆心地で採取した資料から、1キロほどのウラニウムが核分裂を起こしたことを、ほぼ正確に推定しました。

京都帝国大学調査班のある医師は、「今更ながら米英科学及び工業能力の水準の高さを想ひ感慨無量なるものがあった」(核戦争防止・核兵器廃絶を訴える京都医師の会、1991年、18ページ)と、その時点で感じたままを日記に率直に記しています。一方、政府は、11日にトルーマンの声明を、12日には、広島に投下された新型爆弾は原子爆弾だったことを、大本営発表として公式に国民に知らせるのです。

爆心地付近にいた人たちは、ひとたまりもありませんでした。先述のように長崎では、投下予定地点を大きくそれた、大浦天主堂や長崎医科大学の近くが、たまたま爆心になりました。放射線科助教授の永井隆は、病院本館2階の自室でレントゲン・フィルムを選別しているところでした。やはり永井も、直撃弾を受けたと誤解したのでした。

大学は爆弾破裂点から三百米ないし七百米の範囲に建物を並べていた。まず、爆心圏内にあるとみてよい。基礎医学教室は爆弾にも近かつたし、木造だつたから瞬間に押し潰され、吹き飛ばされ、燃やされて、教授も学生もみな死んだ。臨床医学教室の方は少し遠かつたのとコンクリート建だつたために、運よく生き残つた者もいくらかはいた。

時計は十一時を少し過ぎていた。〔中略〕目の前がぴかつと閃いた。全く青天のへきれきであつた。爆弾が玄関に落ちた! 私はすぐ伏せようとした。その時すでに窓はすぽんと破られ、猛烈な爆風が私の体をふわりと宙にふきとばした。私は大きく目を見開いたまゝ飛ばされていつた。窓硝子の破片が嵐にまかれた木の葉みたいにおそいかゝる。切られるわいと見ているうちにちやりちやりと右半身が切られてしまつた。右の眼の上と耳のあたりが特別大創らしく、生温い血が噴いては頸へ流れ伝わる。痛くはない。目にみえぬ大きな拳骨が室中を暴れ廻る。寝台も、椅子も、戸棚も、鉄兜も、靴も服もなにもかも叩き壊され、投げ飛ばされ、掻き廻され、がらがらと音をたてて、床に転がされている私の体の上に積み重なつてくる。埃つぽい風がいきなり鼻の奥へ突込んできて、息がつまる。私は目をかつと見開いてやはり窓をみていた。外はみるみるうす暗くなつてゆく。〔中略〕

〔以下は、永井が、すぐ近くにいた17歳の橋本看護婦から後で聞いたもの。奇跡的に無傷だった〕橋本君はさて救護だと崩れた図書棚の裏から這いだして、あつとたまげてしまつた。なにもかも滅茶苦茶だ。がらくたを踏みこえ窓へ顔をだしてみて、さらにどきつと胸を衝かれた。これは一体どうしたというのだ。つい今の今先までこの窓の下に紫の浪と連らなつていた坂本町、岩川町、浜口町はどこへ消えたのか? 白く輝く煙をあげていた工場はないではないか? あの湧き上る青葉に埋まつていた稲佐山は赤ちやけた岩山と変つているではないか? 夏の緑という緑は木の葉草の葉一枚残らず姿を消しているではないか? あゝ地球は裸になつてしまつた?

玄関車寄に群つていた人々は? と見おろす広場は所狭いまでに大小の植木がなぎ倒され、それにまざつて幾人とも数えきれぬ裸形の死人。橋本君は思わず両手で目をおおつた。地獄だ、地獄だ。呻き声ひとつたてるものもなく全然死後の世界である。目を押さえているうちにすつかり暗くなつてしまつた。目をあけて首を廻してみるけれども、物音ひとつせず、糸すじもみえぬ真の闇。〔中略〕

突然ぼうと赤くなつた。窓の外に火が燃えだしたのだつた。ちろちろと焔は次第に大きくなる。そのうす赤い光に照らしだされた目の前の光景は! 〔中略〕広い病院の廊下に赤い逆光線をうけて、転がつている人の肉体。うつ伏し、横ざま、あおむけ、膝を曲げているのもあり、虚空を掴んでいるのもあり、立とうともがいているのもある。(永井、1949年、29-36ページ)

20分後、浦上一帯は火の海になりました。そして、「焔の中から運よく逃れえた者は十人に一人くらいのもの」で、それ以外は、家の下敷きになったまま焼かれてしまったのです。「ごうと火が唸つては風向きが変り、遠く近く救いを求める声が相続く。私は腕組みをして凝然と立つていた。この時ほど自分という者の無力を悟つたことはない」(同書、65-66ページ)。

| 発 生 率 (%) | |

| 熱線による火傷 | 20-30 |

| それ以外の障害 | 50-60 |

| 放射線障害 | 15-20 |

| *The United States Strategic Bombing Survey, 1946a, p. 15 のデータから作表。 |

次に引用するのは、『重松日記』の8月6日の記載です[註16]。重松静馬は、広島の爆心地から北に1.7キロほどのところにある山陽本線横川駅で被爆し、爆心地から南に1.5キロほど離れた自宅に、大きく東に迂回しながら向かう途中の記録です。まず、山陽本線に沿って隣の広島駅に向かい、そこから南下して、比治山を経て自宅に辿り着くのですが、以下の引用文は、広島駅の北隣にあった東練兵場(現、広島市光町周辺)で目撃した情景の描写です。

やっと東練兵場の角に出た。避難者は、此処でも山へ山へとなだれを打って行っている。練兵場をうずめつくした避難者の群は数知れぬ。頭から流れた血が、顔から肩へ、背中へ、胸から腹へ、どす黒い血痕。まだ出血しているらしいが、どうする気力もないらしい。両手をだらりと垂れて、人波に押されるままに歩いている。〔中略〕

老人を背負った者、病人らしい年頃の娘を背負った者もいる。乳母車に荷物と子供をのせた婦人が、人波に押されて進んでいたが、後から急に押されて車は押しつぶされ、婦人は車の上に押し倒され、続く避難者が二三十人将棋倒しになった。その時の悲鳴は、形容の仕様もない。

そうかと思うと、柱時計を捧げた様にして逃げている男が、進むごとにブルンブルン音をたてていた。釣道具の籠を、袋に入れた継竿(つぎざお)にかけてかつぎ、威勢よく進んでいる者もいた。釣狂か、狂人か。めそめそ泣き乍ら、はだしで行く女。負傷して、顔、胸、腕が血だらけと云ってよい女の手を肩にかけ、腕を握って引っ立てて行く夫らしい男と、歩く毎に女は頭をがくりがくりと前に横に振って、何時息絶えるとも知れぬ二人も、人波に押されて進んでいた。

人波の周端(まわり)をたどり、どうにか練兵場を抜け通った。練兵場に通ずる町を振り返って見ると、大八車に家財道具を積み、子供をその上にのせて、人波の中を進むに進まれず、捨てる気にもなれぬのであろう、持てあまし、家族とガヤガヤ騒いでいるもの。大風呂敷包を二三ヶ、物干竿らしい竹にとおして夫婦で担ったものなど、町から練兵場の入口の方へ避難者が続き、大洪水が流れ込んでいる様だ。帰途をたどっては、又振返って見ると、練兵場は増水した濁流の大氾濫が渦巻いて、山へ押しよせてゆく様だ。(重松、2001年、21-22ページ)

このように、運よく動ける状態の人たちは、本能に従うかのように郊外へ逃げ出そうとしました。しかし、いかにもその「歩みは遅く、川や、家族のいると思われる場所や、役所または病院へ向って、あるいは当てどもなく、ただ人の集まり、流れに沿って進んでいるのである。なかには熱火を避けるために川に飛び込むものもあれば、群集の圧力に押されて落ちるものもある。かくして多くのものが溺れ死んだ」のです(リフトン、1971年、22ページ)。

一方、広島市内に向かって歩いていた先の歴史学教授は、比治山を下って市の中心部に入ろうとした時、異常なショックを受けて足が止まってしまいます。時間的には、先の引用文よりも少し前に当たり、その場所は、爆心地から2キロほど東に当たる、市内に向いた比治山の斜面でした。そこにも、やはり夢遊病者のようにぞろぞろと歩いてきた集団が倒れていたのです。

その異常なショックというのは、あの広い長い自動車道路にたまつていた怪我や火傷をした人の群れだ、人の列だ。それは突如巻き起つた強烈な旋風に吹きあげられ、傷〔つ〕けられ、たたきつけられて、風下に吹きためられた「生物」の堆積だ。個人個人がおのおのの意識によつて方角を定め、各々の意志によつて「避難」してきたのではない。個人を超越した巨きな執拗な「生命力」にかりたてられて、無意識に、無意志に、ここまで運ばれてきた「生物」の破片だ、断片だ、残骸だ。そしてその堆積だ。何とも適確に表現のしようがないが、あの傾斜路を見たせつなに、俺はそんなふうに直感した。

真夏の午後の太陽が、あの西向の斜面にカンカン照りつけている。この方の斜面の木という木はみんなその葉が赤褐色に焼け焦げている――俺はこの時はじめてそれに気がついた――。その下の路面にも、路面につづく上や下の山の傾斜面にも、人がねている、うずくまつている。怪我した人が、火傷した人が、半裸の人が、全裸の人が――。その怪我や火傷は、少し前にきいた立石の君ちゃんやS氏の話にあった通りだ。いや、それ以上だ。半裸の人、全裸の人の膚は、火傷で変色してふくれあがつていた。それは、その時既に、俺は部分的に綾子の火傷を見てきていた。だが、ここで見たのはそれだけではなかつた。その皮膚が桃色で――というより腐りかけた枇杷(びわ)の色、桃色トマトの皮をむいた色とでもいつた方がいいかも知れぬ――テラテラ陽に光つているのがある。よく見ると熟した桃や枇杷の実をむいたように、つるりと皮膚がむけているのだ。しかも、むきかけた果物の皮のように、むけた皮膚がたらりと下にぶらさがつているのだ。毛のあるところはむけないものか、あるいは帽子のためか知らぬが、額から下の顔一面の皮がむけて顎や頬のあたりにぶらぶらしているのがある。二の腕からずるりとむけて、手首に皮膚のたれさがっているのがある。背中一面きれいにむけているのは、肉屋の店頭につるされた牛肉の塊のように見える。(小倉、1948年、65-66ページ)

以下に紹介するのは、陸軍の軍医だった26歳の時に、広島の爆心地から800メートルほどのところにあった西部第二部隊で被爆した男性の体験です(松尾、2001年、22ページ)。この記録で興味深いのは、爆心地からわずか800メートルしか離れていない屋外で被爆し、夢遊病者のようにぞろぞろと歩く集団に入っていた体験を、内側から語っていることです。

その瞬間、左斜後方より略帽から衿首までの間と両手首に、焼けつくような火傷感。それだけしか覚えていない。投下地点よりわずか1キロメートルの距離で原子爆弾を受けたのである。焼けつくような8月の太陽、雲一つない快晴の日であった。数分後に気が付いたらしいが、あたりは光一つない暗闇の世界に変っていた。

背中に焼けつくような熱感。手をやってみると、何とカーキ色の上衣が焼けて、きな臭い煙を出している。あわてて上衣を脱ぎ、くすぶっている火を消す。20センチメートル大のやけぼっくりが3ヵ所もある。痛いので背中に手をやると、つるりと薄い皮がはげた。火傷だ。

首も両手もひどい火傷、略帽の下から衿首までの間は髪がちぢれ、首は一面に火傷でずるずると皮がはげる。両手も同じ。左手の時計のガラスは飛び、8時15分で止まっている。爆風は我々を4~5メートル吹き飛ばして気を失わせていた。右手で支えていたはずの小銃は1メートルほど向こうに飛び、直前に堅く巻いた脚絆は半分解け、略帽も飛び、背中の鉄帽もない。

まわりの兵隊はぞろぞろ営門を出ていく。皆について営門を抜け、白島を経て郊外に向かう。虚脱者、異常人となった集団は、白島の電車の終点を通り、K橋に出て、K橋を渡らずに左に向かって土手を川上に向かって歩く。

この土手の上に立つと、市内を見渡せる。見渡すかぎり方々に猛々と火煙があがり、見えるはずの広島城も見えない。土手の上の並木の松の皮がぶすぶす燃え、白い煙を出していた。左ポケットにたばこが一本残っているのを思い出し、燃えている松の木の皮で火をつける。

ぞろぞろ歩いてきた集団はここで止まり、河原に降りてしまった。川上の橋は盛んに火煙を出して燃えている。あまりの暑さ、痛さ、やり切れなさに川の中に入っている者も大勢いた。私も河原に降りて、河原にあった手押しポンプの水をのむ。

しばらくすると雨が激しく降ってきた。盛夏特有のにわか雨であるが、黒い雨だ。雷はない。河原で横になる。こうしているのが一番楽だ。そこには思考力も悲壮感も絶望感もない。ポンプから4~5メートル離れた所に立っている直径30センチメートル位の松の木の影で、真夏の太陽を避けて横になる。のどがかわけば水を飲みに行き、また横になる。太陽が回るにつれて、私もごろごろとからだを動かして回りながら寝た。みんな猫のように背中を曲げてうずくまっていた。うならないのは、もう死体になっているのかも知れない。不気味な静けさだ。

こうして最初の夜が明けた。翌日もやはり8月の太陽が情容赦なく地面を焼く。元気のある者は、ポンプのある所に行って水を飲む。寝返りをするのはまだ生きている。左側の人はうなり声を出さなくなったし、その向こうのくさむらに居た人は、昨晩死んだらしい。死臭もただよっているはずだが、何とも感じない。(松尾、1989年、89-90ページ)

軍人たちも市民と全く同じ反応をしたわけです。このようにして、市内に駐屯していた軍隊も、一瞬のうちに壊滅状態になってしまったのです。この男性は、3日目に救護班の治療を受け、5日目に、開業医の父親に発見され、兄が軍医として勤務していた大野陸軍病院に車で運ばれて入院することができ、初めて治療らしい治療を受けることができました。その状況の中では「最高の治療」を受けたためなのでしょうが、いったんは生死の境をさまよったものの、無精子症を除けば、被爆の後遺症はなかったそうです(松尾、2001年、50-58ページ)。ちなみに、この男性は、9月17日に来襲した枕崎台風によって発生した泥流のため、総計156名という大量の死傷者を出した大野陸軍病院に入院していながら、重量のある機械類の多いレントゲン室を病室としていたおかげで奇跡的に助かったという、大変な強運の持ち主でもあります。

原爆は、朝の始業時間を狙って投下されたため、屋外で勤労奉仕をしていた子どもたちの多くも被害に遭いました。真夏の暑い盛りのため、露出部が多く、上半身が裸の子どもたちもたくさんいました。アメリカ戦略爆撃調査団の報告書にも、次のように明記されています。「工場で働いていた者のほとんどは、既に出勤していたが、出勤途上の者も多く、学童のほぼ全員および工場労働者の一部は、屋外で、防火帯を作るため建物を撤去する作業〔家屋疎開〕や、貴重品を地方に分散させる仕事に従事していた。原爆は、空襲警報が“解除”されてから45分後に投下された。警告がなかったうえに、航空機の小編隊には庶民が関心を払わなくなっていたため、原爆の爆発は全くの不意打ちとなった。また、防空壕に避難している者はなかった。多くは、屋外で被災し、それ以外のほとんどは、壊れやすい構造の自宅や商店の内部にいた」(The United States Strategic Bombing Survey, 1946a, p. 3)。以下に引用するのは、やはり歴史学教授による、被爆翌日の目撃体験です。

校庭の屍は昨夜よりも大分その数がふえていた。そして、もう筵もかけてなかつた。屍の中には小さな中学生や女学生の姿が多かつた。みんなひどい火傷で、中学生はその瞬間上半身はだかでいたらしく、下半身はズボンがボロボロになつているのが多い。女学生は上半身のシャツが焦げ、ところどころからだにくつついていて、下半身のモンペはボロボロにさけているのが多く、中にはズロース一つになっているのもあつた。〔中略〕

これらの小さな屍は、殆んど土橋や本川橋あたりの家屋疎開の跡片付作業にでていた子供たちで、既に建物が取りこわされて陰のない広場になつていたところで、集団的に仕事をしていたから、一瞬に全員閃光に打たれ、爆風にたたきのめされた。いきおい火傷もひどく、死んだ数も多かつたのだ。それでもここまで逃げてきて死んだのは幸福な方で、その場で死んで焼けてしまつたのが随分多かつたのだ。逃げる途中で死んだ者も少くはなかつたろう。勿論そこには、子供ばかりでなく大人の屍もたくさんあり、子供らを引率していた教師もあつた。教師は自分よりも生徒の手当てを先にしてくれ、とたのんでいたというのを聞いて心をうたれた。(小倉、1948年、106-107ページ)

図12 広島逓信病院院長・蜂谷道彦著『ヒロシマ日記』(1955年9月刊行)。『長崎の鐘』とは違って、装丁や体裁に制約はない。写真右の英語版は、この日本語版のもとになった医学雑誌の連載記事の翻訳で、この日本語版の英訳ではない。

|

図13 蜂谷道彦著『ヒロシマ日記』の英語版。Hiroshima Diary: The Journal of a Japanese Physician, August 6-September 30, 1945. 1955年、ノースカロライナ大学出版局刊。イギリスでも、同年にゴランツ出版社から出版されている。

|

終戦直後、京都大学に組織された原爆調査班に病理学者として加わり、広島で8体の被爆者の遺体解剖を行なった荒木正哉は、苦労して広島に辿り着いた後、草津診療所(現、広島市西区)や付近の学校に収容されていた被爆者の治療を行ないました。後年、その時の模様を、次のように証言しています。

からだはやせ衰え、眼窩はくぼみ、また反対に顔面や両下肢に浮腫のはげしい人、心臓性喘息発作のために横臥できない人など、食餌はもとより、薬剤、栄養剤やタン白質に富んだたべ物の到来を待つ人々ばかりであった。殆どの人は皮膚に火傷が見られた。真夏のこと、火傷の部位は広くかつ程度も三度が多い上、衛生材料の不足と看護の人手の足りないゆえか、傷口に蛆がわき、頭部の露出部には脱毛が見られた。高熱にあえぐ人に氷嚢は行き渡らず、赤痢性血便の患者はもう動く力も尽き果て、便器に臥せたままの姿であった。人々は着替えの予備もなく、汚れと汗にまみれ、あたりは異様な臭いと蝿の群れで満ちていた。附添の家族の人々は手の施しようもなく茫然自失の体にて、徒にウチワを動かすばかりであった。(荒木、1991年、123-124ページ)

そのような中で、目立つ外傷や火傷がなくても、あるいは外傷や火傷が治癒しても、重症の血性下痢が止まらず、さらには脱毛や出血斑が発生し、まもなく死亡する人たちが出てきました。当初は、ほとんどの医療施設で、放射線障害による症状とは知らずに治療していましたから、医師たちは困惑しました。しばらくして白血球が極端に減少しているのがわかったことに加えて、遺体を解剖してみると、臓器全体に出血が起こっており、造血機能に著しい障害のあることがわかったのです。

「被爆患者の中には強い下痢症状を見せる者が出ていたが、たしかに大腸のいたるところに見られる壊死性出血性の潰瘍は、生前の強い下痢を推測させた」(核戦争防止・核兵器廃絶を訴える京都医師の会、1991年、13-14ページ)。それまでは、赤痢を疑って治療していた医師もあったのです。直接に被害に遭った人たちでは、ほとんどの場合、焼夷弾や高性能爆弾によるものと違いは見られなかったのですが、「顕著な差は、放射線障害の存在である。これは、被爆後1週間ほどで明らかになった」。広島県衛生局は、当時、火傷(熱線や火災)による死が6割、落下物が3割、その他の外傷によるものが1割と推定しました。初期の段階で死亡した者の半数ほどは、火傷によるもののようですが、しばらくしてから死亡した者では、放射線障害による死亡の比率が次第に高くなってゆくのです(The United States Strategic Bombing Survey, 1946a, p. 15)。

先の荒木正哉によれば、被爆による身体的傷害には、一般に次の原因によるものが含まれるそうです。

| 括弧内は% |

| 爆 心 地 か ら の 距 離 | |||||||

| 0.5㌔ 以内 |

1.0㌔ 以内 |

1.5㌔ 以内 |

2.0㌔ 以内 |

2.5㌔ 以内 |

3.0㌔ 以内 |

合 計 |

|

| 調 査 人 員 | 27 | 300 | 947 | 1474 | 1156 | 502 | 4406 |

| 放 射 能 症 (%) |

22 (81.5) |

230 (76.7) |

324 (34.2) |

207 (14.0) |

108 (9.3) |

18 (3.6) |

909 (20.6) |

| 脱 毛 (%) |

21 (77.8) |

211 (70.3) |

257 (27.1) |

134 (9.1) |

75 (6.5) |

9 (1.8) |

707 (16.0) |

| 皮膚溢血症 (%) |

9 (33.3) |

101 (33.7) |

132 (13.9) |

69 (4.7) |

26 (2.2) |

8 (1.6) |

345 (7.8) |

| *東京帝国大学が、45年10月15日-11月16日に、広島の被爆生存者4406名を対象に行なった調査結果。『広島・長崎の原爆災害』(岩波書店)82ページの表を改変。 |

たとえば、先の軍医は、爆心地から1キロの地点で被爆しながら、恵まれた医療を受けたためか、後遺症をほとんど残すことなく回復しているそうですし、「京都大学調査団が活動した大野陸軍病院の患者の中には、百を下回る重症の白血球減少症であったにもかかわらず、高級将校ゆえに十分な栄養を摂ることができたために回復した」という劇的な例もあったそうです(核戦争防止・核兵器廃絶を訴える京都医師の会、1991年、73ページ)。したがって、原爆症の予後には、二次的要因も大きく関係していることになります(たとえば、服部、1992年、38ページ)。しかし、原爆の場合、通常兵器とは違って、あたり一帯の医療機関も医療従事者もほぼ壊滅状態になりますから、二次的影響を免れること自体、きわめて難しいわけです。

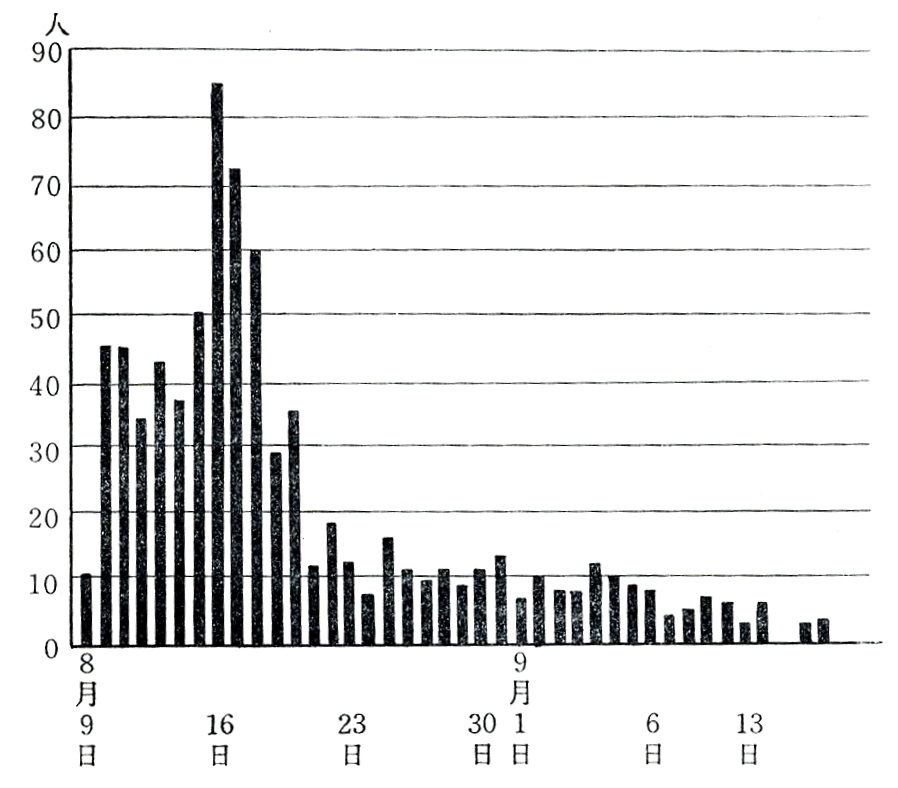

図14 長崎の被爆者の死亡の時期。長崎市内の民家、大村海軍病院、川棚共済会病院などに収容されてから死亡した797人の統計。当日の死亡者はもっと多いはずだが、これには含まれていない。被爆1週間前後が最も死亡数が多く、1ヵ月半ほど経つと急激に減少することがわかる。調、1971年、49ページより引用。

|

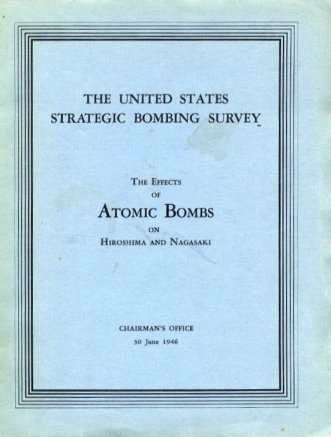

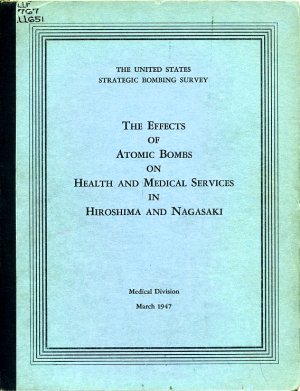

1945年8月15日、終戦とともにトルーマンは、アメリカ戦略爆撃調査団[註17]に、日本への爆撃の効果に関する調査を命じます。その調査は、1945年10月から12月までの6週間をかけて、110名以上の調査員(技術者、建築家、防火の専門家、経済学者、医師、写真家、製図工)によって行なわれました(The United States Strategic Bombing Survey, 1946a, p. 1)。

その調査が開始される1ヵ月ほど前の9月に、文部省、学術研究会議、理化学研究所の三者が協議して、「原子爆弾災害調査研究特別委員会」が設けられ、相前後して、アメリカとの合同で「日本における原子爆弾の影響に関する日米合同調査団」が結成されます。そこまではよかったのですが、45年11月30日に、占領政策に関係して大変な事態が発生します。「日本人による原子爆弾災害研究は、総司令部の許可を必要とする。またその結果については公表を禁止する」という命令が一方的に下されるのです。のみならず、日本側の貴重な調査データのほとんどがアメリカ側に有無を言わさず奪い去られたうえに、日本主導の被爆者研究の発表が禁じられてしまいます。その結果、日本の原爆医療研究が大幅に遅れてしまうことになったのです(核戦争防止・核兵器廃絶を訴える京都医師の会、1991年、67-69ページ)。

日本人の原爆災害研究の発表が禁止される前後に、アメリカ戦略爆撃調査団が日本人医師たちから得たデータに基づいて作成した報告書には、被爆者が示す症状について、次のように記されています。

日本側によれば、爆心地付近にいたものの、熱線による火傷や二次的障害を受けなかった者は、2、3日以内に容態が悪化した。続いて血性下痢が起こり、患者の一部は発症後2、3日以内に、ほとんどは1週間以内に死亡した。解剖所見では、血液像に著明な変化――白血球のほぼ完全な消失、骨髄の変性――が認められた。喉、両肺、胃、腸管の粘膜は、急性の炎症を呈した。(The United States Strategic Bombing Survey, 1946a, p. 18)

45年10月頃には既に、アメリカ側が被爆者の放射線障害を明瞭に把握していたことは、これによって明らかです。9月上旬にアメリカ側は、記者団の前で、放射線障害で苦しむ患者は存在しないと、何の根拠もなく発表したうえ、それ以降の原爆報道を禁止しました(核戦争防止・核兵器廃絶を訴える京都医師の会、1991年、70-71ページ)。民主主義を日本に定着させることを錦の御旗に掲げて進駐してきたはずのアメリカ合衆国は、早くも衣の下の鎧を覗かせ始めたと言えるでしょう。

46年11月にアメリカで設置が決定された原爆傷害調査委員会(ABCC)が、47年3月に、被爆者の調査活動を開始します。広島では、当初は小人数のスタッフで、広島日赤病院で調査を行なっていたF・M・スネル中尉を中心として、同病院に間借りする形で、主に血液の研究を行なっていました(山岨、1991年、149-154ページ)。その後、組織を拡充しながら、50年11月に比治山の上に恒常的な研究所が建てられるに至るのです。しかし、開設して数年後、活動は停滞してしまいます。占領期のみならず、その後も、事実上アメリカ主導の機関であり、日本人顧問も発言権に乏しかったこと、後述するように、調査ばかりで治療をしなかった(2007年8月6日付朝日新聞)ために、日本側の強い反発を招いたことが、その主たる理由です(核戦争防止・核兵器廃絶を訴える京都医師の会、1991年、81-84ページ)。

図15 アメリカ戦略爆撃調査団による、原爆投下の影響に関する公式報告書(1946年6月刊行)。

|

図16 アメリカ戦略爆撃調査団による、原爆投下の医療活動に及ぼす影響に関する公式報告書(1947年3月刊行)。

|

あまり注目されていませんが、ABCCは長崎にもありました。長崎のABCCは、広島と違って、ジェームズ・ヤマザキという日系二世の医師が責任者を務めており、職員もほとんどが日本人でした(ヤマザキ&フレミング、1996年、69ページ)。アメリカ政府は、自国が核攻撃された時、国民を守るための情報収集をABCCの目的にしていたのですが、ヤマザキは、そうしたアメリカ政府の思惑に反して、放射線障害に関心を持ち、その方面の調査を行ないます。そして、その成果を学会で発表するのです。

オークリッジ〔の学会〕で私たちが発表した報告は、長崎で原爆による放射能病にかかった三十人の妊婦を扱ったものだった。彼女たちは爆心地から二二〇〇ヤード(一九八〇メートル)以内で被爆した。

この妊婦たちのうち、四三%が、自然流産、死産、新生児期または乳児期の死亡といった異常出産をした。それ以外の普通に出産できた妊婦でも、そのうちの一七%の子どもは奇形をもって生まれてきた。明らかな奇形のない子どもは残りの四〇%に過ぎなかった。〔子どもたち〕には、平均頭囲、身長、そして体重の大幅な減少がみられた。(同書、132ページ)

これが、後に原爆小頭症と呼ばれることになる疾患でした。放射線が及ぼす害は、アメリカでも当時よく知られておらず、いわば野放し状態だったようです。「X線は無基準のまま広く使われていた。子どもたちは不必要な放射能にさらされていたのだ。靴屋でさえも、靴があっているかどうか確かめるのにX線を使用していた。医師たちは、X線が病気の診断と治療に便利だということばかりに注目し、照射量をおさえることの重要性には気づいていなかった」(同書、127ページ)というのが、当時のアメリカの実情だったのです。もちろん、日本ではもっと知られていませんでした。

さらに、発がん性という問題も浮上してきます。

長崎と広島での経験によって、放射能がもたらす白血病の危険はもっと確かなものになった。白血病の発生率は原爆投下から七年の後に、最高潮に達した。白血病は主に若い人々をおそう病気なので、子どもたちの間では発生率はもっと高かった。爆心地から一六五〇ヤード(一四八五メートル)以内にいた十歳以下の子どもたちの間では、実に人口全体と比べて十八倍もの発生率だった。同じ地理的条件の十歳から十九歳までの子どもたちの間では、発生率は人口全体と比べて八倍だった。〔中略〕 被爆者の間で最初に発見されたのは白血病であったが、長い目で見るともっと広く蔓延していたのは乳ガンだった。五二九の全症例の間で、三二%が放射能によるものとされた。(同書、142-143ページ)

このようにして、放射線の害が明確になってきたのです。しかしながら、ABCCの研究が日本側に報告されるようになったのは、サンフランシスコ講和条約が締結された1951年12月になってからでした。それまでは、日本の専門家に知らされることはなかったのです。原爆障害の研究が、日本の学会で自由に取りあげることができるようになったのは、翌52年2月の広島医学会総会からでした。そして、この頃になってようやく、被爆者の間で白血病が多発することが報告され始めたのでした(核戦争防止・核兵器廃絶を訴える京都医師の会、1991年、84ページ)。

生き残ったわずかの数の医療関係者が、無数の被爆者を治療しなければならなかった。たとえば、陸軍病院江波分院では軍医八名、衛生将校一名、下士官二十名、看護婦八名が、実に一万人以上の患者の応急処置にあたったのである。

一方、救護活動の指揮を取るべき広島県・市当局の機能も完全に麻痺していた。広島県庁は被爆当日八月六日の夕刻になって、焼け残った比治山地区に防空本部を設けたが、その時集まった職員は、高野源進知事以下わずか三十名あまりであったという。さらに広島市庁舎では、粟屋仙吉市長を含む二八〇名の職員が死亡、生き残った八〇名が食糧配給、医療救護、罹災証明などの業務をはじめたのは、ようやく八月中旬になってからであった。文字通り、広島の救護体制は被爆直後に崩壊していたのである。(核戦争防止・核兵器廃絶を訴える京都医師の会、1991年、54-55ページ)

現地の医師たちによる救護活動の実状は、先に紹介した蜂谷道彦の『ヒロシマ日記』や、永井隆の『長崎の鐘』に詳しく書かれています。医師や看護婦自身も被爆しているため、治療者側にも次第に放射線障害が表面化してくるのです。

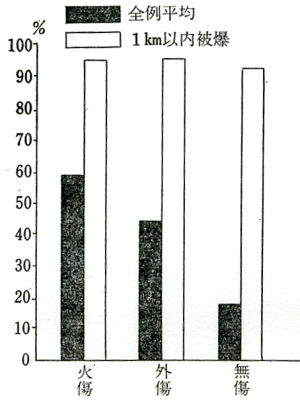

図17 長崎での被爆者の損傷別死亡率。被爆者を損傷別に見ると、火傷が60%、外傷が44%、無傷が18%で、重症な者のほうが死亡率が高いが、爆心から1キロ以内で被爆した者では、火傷(96.7%)、外傷(96.9%)、無傷(94.1%)とほとんど差がないことがわかる。「この強力な障害が即ち、放射能による障害」である。調、1971年、49ページより引用。

|

「概して、被爆時火傷したものは動けないので自然休養せざるを得なかったが、放射能だけ浴び外傷のなかったものは、その後活動を続けたため顆粒細胞減少症となって、かえって不幸な結果となったものが多い。今日の医学を以ってすれば、これら放射能を浴びた人々には、予防的に早くから安静、栄養、服薬とで相当救い得たと思われる。その当時は、原爆症に対する医学的経験者は一人もなく、栄養も不充分であった上に過労を余儀なくした社会事情もあって、救い得べきものまで多数犠牲者にしたことになった」のです(服部、1992年、38ページ)。

恐るべき原子病は相次いで私らの患者の中に、また、元気だつた難民の間に、そして私ら自身にも発現した。そのある症状はかねての放射線実験から予想された処であつて、むしろ我我の予測の適中を誇りたい気さえ起させたが、或症状の如きは意想外の時期に忽然多発して我我を困惑せしめた。私らは、かくの如くにして十月八日まで二ヶ月間、三山救護班を開設していたのである。

班員は次々と病床に倒れた。原子爆弾傷と過労と栄養不良とは私らの体力を極度に消耗せしめた。施先生は白血球が二分の一になつてしまつた。森内君は溢血斑を生じた。婦長さんは毛が脱けた。倒れた者は唸つて留守居していた。診療から帰つた友が徹夜で看病してくれて、夜が明ければまた灼熱の谷道を一日平均八粁の行程を相変わらず家から家へ部落から部落へと巡回するのだつた。臥ていた者が漸く恢復して起上がる頃には看護した友の方が熱を出して倒れた。〔中略〕

私は九月二十日に全く危篤となり完全に絶望状態に陥つた。原子病が発現し高熱が一週間ばかり続いたが、飛田という山の上の部落から往診を求めてやまず、行つたら死ぬだろうとは知つていたけれども、無名の一市民のためにささげてこそ真の生命の犠牲だろうと思いなおし、出かけてはみたものの足が叶わず、途中川床部落の純心修道会の壕舎で休ませてもらい、〔中略〕やつとのことで往診だけ済まし夜おそく家にたどり着いたまま、どつと床に臥して、それは石を谷間に蹴落とすように病勢が進んだのだつた。(永井、1949年、140-142ページ)

そのような状況の中で、広島では思いもかけなかった大惨事が、追い討ちをかけるように発生したのです。京都帝国大学の医師たちは、終戦直後の9月5日から、厳島の対岸の斜面に建つ、近代的な大野陸軍病院で、そこに入院する100名ほどの軍人と、近くの国民学校に収容されている1500人ほどの民間人の治療を行ないながら、近くの診療所も活用して外来診療もしていました。ところが、総計2300人ほどを診療・調査した2週間ほど後の9月17日に、枕崎台風によって発生した山津波のために、その病院が押し流されてしまい、ふたりの教授や主要スタッフ、入院患者を合わせて156名が犠牲になり、治療の中断を余儀なくされるのです(核戦争防止・核兵器廃絶を訴える京都医師の会、1991年、48、99ページ)。この台風は全国で5000人ほどの犠牲者を出しましたが、そのうちの2400人は広島から出たのでした(同書、262ページ)。

先ほどふれておいたように、ABCCは、広島でも長崎でも、検査するだけで治療は一切しなかったわけですが、アメリカ側からの医薬品提供も、万国赤十字社のマルセル・ジュノーの働きかけに応じて届けられた15トン(輸送途中で盗難にあったため、実際には13トン)の救援物資を除けば、一切ありませんでした。さらには、ジュノーが国際赤十字社に本格的な救援を要請したにもかかわらず、連合軍司令部は、はっきりしない理由でその要請を退けたのです(同書、73-74ページ)。どの角度から考えても、この点に正当性はありません。したがって、この理由も、アメリカの原爆トラウマを解明するための重要なヒントになるはずです。

ところで、日本の指導者たちは、原爆と終戦の関係について、どのように考えていたのでしょうか。結局は、どうすれば日本がポツダム宣言を受け入れたのか、という問題になるわけです。当時、敗戦は避けられないと判断した日本の首脳部は、さまざまな外交ルートを通じて、いくつかの国に和平の仲介を依頼していました(ビュートー、1958年;キグリー、1992年)。一方、アメリカ側は、日本の首脳部がソ連に和平の仲介を求めていたことも、天皇制を維持できさえすればポツダム宣言を受諾することも、電文の暗号を解読することで完全に承知していました。スターリンはスターリンで、和平仲介の懇請を、戦後の覇権を狙うためのコマとして使おうとしていたのです。それと知らない日本の指導者たちは、ひたすらソ連の仲介に期待していたのでした(長谷川、2006年、264-265ページ)。そのような点から見ると、日本の首脳部からすれば、ソ連の宣戦布告がいかに青天の霹靂であったかがわかるでしょう。

図18 アメリカ戦略爆撃調査団によって刊行された英文の報告書から編集しなおして、1954、56年に邦訳、刊行された『太平洋戦争史』のうちの第1巻。ここに、以下に引用する戦争指導者たちの証言が掲載されている。

|

では、そのような背景を念頭に置いて、当時の日本の首脳部がどのように考えていたかを見ることにしましょう。戦後の1945年11月、日本の指導者たちは、アメリカ戦略爆撃調査団の尋問に対して、原爆と終戦の関係について、それぞれ次のように述べています(米国戦略爆撃調査団、1954年)。

◆ 野村吉三郎(元駐米特命全権大使、枢密顧問官)

【終戦の決定にあたつて、原子爆弾はどんな影響を与えたと思いますか】 ソ連が参戦し、原子爆弾のこともいわれましたけれども、それでなくとも、国民に真の事態を了解させさえすれば、われわれが当然すでに消耗しつくしていたことを国民は分かつてくれたと思います。(同書、120ページ)

◆ 木戸幸一(内大臣)

【原爆投下もなく、またソ連の宣戦布告もなかつた場合には戦争はどのくらい続いたと考えますか】 前述のように、原爆が落され、ソ連から最後通牒をつきつけられる前に、早くも六月上旬すでにわれわれは終戦方法発見のための決意をしました。終戦は既定の事実でありました。

【ソ連の飛入りがなくても、原爆が落下しなくても、十一月一日以前にとにかく戦争は終つていただろうというのがあなたのご意見だとみなしてもよろしいですか】 私個人の意見としては、戦争終結のためにあらゆる努力がすでに、出しつくされていましたから、十一月以前には結末はついていただろうと思います。(同書、148-149ページ)

◆ 近衛文麿(元首相)

【原爆が投下されなかつたら、戦争はどの位続いただろうとお考えですか】 そうですね。その見当をつけることは私には少々無理です。

【あなたが最善と信ずる見当で結構です】 たぶん、今年中(昭和二十年)は続いたのではなかつたでしようか。(同書、160-161ページ)

生き残った日本の指導者たちの証言が裏づけるところでもあるが、すべての事実を詳細に調査した結果に基づく当調査団の見解は、たとえ2発の原爆が投下されなかったとしても、たとえロシアが参戦しなかったとしても、たとえ上陸作戦が立案ないし考慮されなかったとしても、日本は、1945年12月31日までには確実に、おそらく1945年11月1日までには降伏していたであろう、というものである(The United States Strategic Bombing Survey, 1946b, p. 26)。

この調査報告が結論的に述べているように、広島と長崎に相次いで投下された原爆が本当に必要なかったのだとすれば、広島や長崎の犠牲はいったい何だったのでしょうか[註18]。それを明らかにすることは、日本人やアメリカ人にとってはもちろんですが、人類全体にとっても、このうえなく大きな意味を持っているように思います。

[註15]あとで問題になってくるわけですが、顔や手足などの見えやすいところに、ケロイドと呼ばれる瘢痕が火傷の後遺症として残る人たちもたくさんありました。妙齢の女性の場合、原爆乙女と呼ばれました。その一部は、著名なジャーナリストのノーマン・カズンズの尽力により、ニューヨークのマウント・サイナイ病院で治療を受けることになります。しかし、その恩恵を受けることができた女性はごく一部にすぎなかったため、他の被爆者からの嫉妬や敵意を免れることはできませんでした(リフトン、1971年、298ページ)。

[註16]井伏鱒二は、小説『黒い雨』の題材を、この『重松日記』(重松、2001年)から取っています。

[註17]アメリカ戦略爆撃調査団の報告書は、大きく欧州調査編と太平洋調査編に分かれており、太平洋調査編だけでも108点が公刊されています。その中の医学編として、補遺 第2部 3末尾の参考文献に掲げた原爆関係の2点があるのです。なお、アメリカ戦略爆撃調査団の報告書の全容について知るには、ロンドンの王立歴史学協会から1981年に出版されたガイドブック(Daniels, 1981)が便利です。なお、タイトルだけなら、アメリカ戦略爆撃調査団のサイトで見ることができます。

[註18]本多勝一は、もっと過激な主張をしています。

日本は合州国に負けたと思っている人が、今なお多い。これはドイツが連合軍(合州国や英仏など)に負けたと考えるのと同質の大きな過ちです。ドイツがソ連にこそ本質的に負けたことは、独ソ戦争を少しこまかく調べればわかります。連合軍などそれに便乗したていどで、とくに合州国ときたら自分ではほとんど損しないで、末期になってから戦場で漁夫の利をしめ、戦後の世界支配への道を大きく開きました。全く同様に、日本軍は米軍など来なくても原爆や沖縄戦がなくても、単に中国だけと戦争していても、いずれは必ず敗北していた。〔中略〕米軍はドイツにおけると同様、漁夫の利をしめにやって来ただけだと言っても、基本的には間違いないでしょう。対日参戦のソ連軍にいたっては、漁夫の利のところへ現れたスリみたいなものかもしれません。(本多、1984年、182ページ)