サイトマップ

サイトマップ

PTSD理論の正当性を問う 補遺 第1部 1

PTSD理論の正当性を問う 補遺 第1部 1 アメリカの原爆トラウマ――加害者の“トラウマ” 1

アメリカの原爆トラウマ――加害者の“トラウマ” 1

|

「原爆を落とすことによって、何十万のアメリカ人の命が助かったってよくいわれて、それは正当化の役割を果たしてきたわけですよね。しかしそれをくつがえす資料、非常に固い資料がもう三〇年も出ているのに、どうしていまだにその神話――アメリカ人の命が助かって、そしてもしかしたら日本人の命も戦争が早く終わることによって助かったんだという論理――がまだまかり通っているのか。元軍人などがそれを信じきって、その先を考えられない、戦争の歴史を反省できないっていうのが、一番の悲劇だと思うんです」(シカゴ大学教授ノーマ・フィールドの発言。斎藤道雄〔1995年〕『原爆神話の五〇年』、78ページより引用)

|

本連載第2回の「PTSD理論の政治学」では、「積極的加害者であることによる“トラウマ”は存在するか」という章を設け、その中で加害者の“トラウマ”という問題について少々検討しています。そこでは、もしトラウマのようなものがあるとすれば、それは被害者ではなく、むしろ加害者の側にこそあるのではないか、という疑問を俎上に載せたわけです。そして、その可能性が高いことを明らかにしたのでした。『破壊者のトラウマ――原爆科学者とパイロットの数奇な運命』(未来社)というタイトルの本があるくらいですから、加害者側に“トラウマ”が残るという着想は、それ自体、新奇なものではないようです。実際に、2007年3月に開催された日本トラウマティック・ストレス学会第6回大会では、「加害者に認められるPTSD類似の症状」というタイトルのシンポジウムが開催されています。

ここでは、加害者側に存在する“トラウマ”について検討するための素材として、今なおアメリカ人の多くに見られる、原爆投下の牽強付会な正当化という、まさしく心理学的説明を要する現象を取りあげ、さらに検討を加えることにします。

その場合、第二次大戦中に日本軍が中国・朝鮮や東南アジアで行なった蛮行(たとえば、戦争犠牲者を心に刻む会、1990年; 本多、1981年; 森村、1981年)などを、その素材として取りあげ、加害者の側に立って、自国の恥部に対して批判的検討を加えるという方法もあります。あるいは、『南京大虐殺と原爆』(戦争犠牲者を心に刻む会、1995年)などのように、両方の問題を一緒に扱う方法もありますが、「美しい日本」に思いを馳せる人たちがたくさん名乗りをあげている昨今では、そのような方法を使うと、感情が前面に出て冷静かつ客観的に見るのが難しくなり、原爆を正当化するアメリカ人と同じ心理状態に陥ってしまう人たちが、少なからず出てくるように思います。そうした心の動きを客観的にとらえ、事実を明らかにしようとするのが本稿の目的なので、そのような混乱を避けて第三者的な立場から眺めるには、抵抗の少ない被害者側に立ったほうがはるかに簡単です。そのためここでは、あえてアメリカ史の、さらには人類史上最大級の汚点でもあるこの問題を取りあげることにしたわけです。

アメリカ人と原爆投下について意見を交わした経験のある方はおわかりでしょうが、第二次大戦をじかに知っている年配の人たちばかりでなく、大戦後に生まれた世代でも、そうした議論になると、圧倒的多数が、すぐさま真珠湾の奇襲を引き合いに出して反撃してきます。広島や長崎にふれるや否や、それまでの温厚な姿勢を一変させ、いわゆるヒステリックな状態に陥ってしまうのです。これは、おそらく日本人なら誰もが驚く、きわめて不可思議な反応です。

図1 日本軍による真珠湾攻撃を最初に報ずる、ライフ Life 誌1941年12月15日号の表紙。突然の攻撃で準備ができなかったせいか、迫真性を欠いた写真中心の、わずか6ページの見開き特集。表紙も平時のままで、16歳のニューヨークの無名の少女を写したもの。本格的特集は次の12月22日号。

|

本稿で最初に紹介するのは、50代のアメリカ女性(元高校教師)の発言です。これは、その友人の日本女性の問いかけに対する回答として出てきた比較的穏当なものですが、非常に興味深い特徴を持っています。

「ヒロシマ」は、私たちにとって不愉快な話題です。そのこと自体、罪悪感の存在を証明してはいませんか? そちらが「ヒロシマ」「ヒロシマ」と言うから、こちらは「真珠湾は?」となるのです。もしそちらが「ヒロシマ」に触れなければ、こちらも「真珠湾」には触れません。今まで他を許すとか許さないとかばかり論じてきましたが、自分を許す許さないもあるでしょう? 日本人も、「真珠湾」については自分を許せないと思っているのではありませんか? アメリカ人も「ヒロシマ」についてそう思っているのです。どちらの度合いが強いかと言えば、私たちのほうではないかしら。たとえ必要だったとしても、結果としてはやるべきではなかったのではないか、という……。(加藤、1985年、149ページ)

この、ある意味で率直な発言には、アメリカ人の“原爆トラウマ”の謎を解くのに役立ちそうな、さまざまなヒントが含まれています。この発言を現象面だけなぞると、おおよそ次のようになるでしょう。自分たちに罪悪感があることを主張しながら、自分が責められたと感ずると、本来的に無関係なはずの出来事[註1]を、それと同列の問題として持ち出してまでして、自分たちの政府がかつて起こした行動の正当化を図る。その結果、そこに復讐心が潜んでいることを明確に表明することになるにもかかわらず、自分たちのほうが罪業感が深いと強弁する。ひどいことをしたので、その点については許してほしいが、もとはと言えば日本のせいではないか、日本が真珠湾さえ攻撃しなければ、自分たちが罪悪感にさいなまれることもなかったのだ、というアンビバレンツが、そこに隠しようもなく見て取れるわけです。

この対話の相手を務めた日本女性は、別のアメリカ女性に対して、日本の原爆記念日の意味を次のように説明しています。「たとえ落したのがアメリカであろうとも、それが問題なのではないのです。人類最初の原子爆弾が投下されたという事実、それを招いたのは私たち自身でもあるという贖罪の意識、そしてこうしたことを世界に二度と繰り返させたくないという祈りと決意」をあらたにするために設けられたのだ、と。しかし、その説明を聞いた女性も、「アメリカのやったことの“結果”を『記念』するとなると、やはり、アメリカのしたことを忘れまいとしているのだと見えてくる」と答えています(同書、145ページ)。興味深いことに、ここでも対話が成立していません。日本人の意識として事実そうなのですが、アメリカを責めるための記念日ではないのだと、いくら強調しても、アメリカ人たちは、自分たちが責められていると感じてしまうわけです。

|

|

|

図2 ヒロシマに向けて出発するエノラ・ゲイの写真にサインする故・ティベッツ機長。

|

2007年11月1日、広島に原子爆弾を投下した特別仕様のB-29「エノラ・ゲイ」の機長であったポール・ティベッツが、オハイオ州コロンバスの自宅で、老衰のため死去しました。92歳の大往生だったそうです。これで、原爆投下に直接関係した重要人物は、ほとんど姿を消してしまいました。かくして、ひとつの時代が終わりを告げようとしています。ティベッツは、原爆投下に批判的な人たちによる抗議行動を懸念して、葬儀や埋葬をせずに、海に散骨してほしいと遺言していたそうです(朝日新聞2007年11月2日朝刊)。キリスト教国としては珍しい火葬を希望していたということです。1976年の航空ショーで原爆投下を再現して見せたことはあったものの、ほとんど人前に出ることのなかったティベッツが、再び公に姿を見せるようになったのは、第二次大戦の退役軍人たちが中心になって、例のスミソニアン航空宇宙博物館で計画されていた原爆展(ノビーレ&バーンステイン、1995年)を中止に追い込もうとしていた1994年頃からです。ティベッツも、それなりの覚悟をしたうえで行動していたということなのでしょう。

本稿は、主として歴史的記述からなる第1部、原爆投下の動機解明と心理的分析とからなる第2部、結論部である第3部で構成されています。第1部の歴史的経緯には、特に目新しい記述はありませんが、できる限り事実に近いと思われるものを採用するよう心がけました。したがって、この問題に通暁している方々にはもちろん不要なのですが、本稿の論旨を理解するうえで必要な方たちのためにあえて掲載するものです。なお、第1部は2編、第2部は3編に分かれています。註はそれぞれの末尾にありますが、参考文献は、第3部の末尾に一括して掲載しています。

|

「原爆の使用によって、私ほど心がかき乱された人間もいませんが、日本人による不当な真珠湾攻撃と捕虜虐殺に対しても、私はひとかたならず心がかき乱されたのです。日本人に通じるらしい言葉は、連中を爆撃するのにこれまで使ってきたもの以外ありません。けだものを相手にする時には、相手をけだものとして扱わなければならないのです。これはきわめて遺憾なことではありますが、事実なのです」[註2]。(広島と長崎に原爆を投下したことについて、多くのキリスト教徒は心がかき乱されているという、キリスト教徒連邦協議会のサミュエル・カヴァートによる8月9日付の抗議の手紙に対して、トルーマン大統領が8月11日付で出した返信)

|

アドルフ・ヒトラーに追われて、1933年10月にやむなくアメリカに亡命したユダヤ人物理学者のアルバート・アインシュタインが、やはりアメリカに亡命していたハンガリー出身のユダヤ人物理学者のレオ・シラードによる進言および草案に従って、1939年8月2日に、有名な“アインシュタイン書簡”を時の大統領フランクリン・D・ルーズベルトに宛てて出したことが、最終的にマンハッタン計画の発足につながったと言われています[註3]。それは、ドイツの物理学者たちが非常に強力な新型爆弾を作りあげてしまう可能性を懸念したアインシュタインが、核連鎖反応に関する研究に従事している物理学者たちと接触するようアメリカ政府に求める手紙でした。それに対して、ルーズベルトは、10月19日付で、「国立標準局長および陸海軍の選任代表からなる会議を召集して、ウラン元素に関する教授の提案の実現性を徹底的に調査させることに致しました」という返信をアインシュタインに送っています(ウィアート&シラード、1982年、124-125ページ)。

しかし、アインシュタインの言葉を借りると、この段階で想定されていた爆弾は、船で運び港で爆発させれば、一発で周辺の地域もろとも港をそっくり破壊してしまうほどの力を持っているかもしれないが、飛行機で輸送するには重すぎるだろう、という程度のものでした。爆弾というよりは、原子炉に近いものなのかもしれません[註4]。それが、わずか6年後に、現実に航空機によって広島と長崎の上空に運ばれて投下されることになるとは、この時点では誰も予測していなかったのではないでしょうか。

その後、主としてイギリスおよびアメリカ在住の亡命ユダヤ人物理学者たちによって、その実現へ向けて研究が着々と進められます。ヒトラーがユダヤ人を迫害する政策をとらなかったとしたら、この時点で原爆が作り出されることもなかったということです。高濃縮ウラン爆弾の着想(1940年2月)、ウラン235の低速中性子による分裂の確認(40年3月)、プルトニウムの核分裂の確認(41年3月)などが相次いで行なわれ、41年10月に原爆開発計画の発足に至るのです。そして、日本軍による真珠湾攻撃があった翌々日の12月9日に、アメリカでプルトニウム爆弾構想が立ちあがり、その10日ほど後には、アメリカで原爆開発が本格的スタートを切ります。

その半年後の42年6月には、早くも日本軍がミッドウェー海戦で大敗北を喫し、戦局が大きく変化します。日本軍の暗号が、40年9月からアメリカ側に完全に解読されてしまっており、日本側がその可能性に気づこうとしなかったことの必然的帰結なのでした。日中戦争が泥沼化し、疲弊しつつある状態の中で、早期決着を前提として始めた太平洋戦争の目論見がかくして破綻し始め、アメリカがその本来的優位性を次第に高めてくるわけです。

42年8月にはマンハッタン計画が開始され、9月にはレスリー・グローヴズ大佐がその責任者に任命されます。グローヴズは、原爆製造の責任者として、やはりユダヤ系の理論物理学者ロバート・オッペンハイマーを選任します。オッペンハイマーは、物理学者として目ぼしい業績はありませんでしたが、人心を掌握する指導者としては、このうえなく有能でした。ほぼ同時期に、ソ連も原爆研究に着手しています。そして、翌43年4月には、それまで何もなかった山中に建設されたロスアラモス研究所が実働を開始し、いよいよ本格的な原爆製造に向けた作業が始まるわけです[註5]。その裏では、早くもソ連の諜報活動が始まっていたようです(長谷川、2006年、73ページ)。

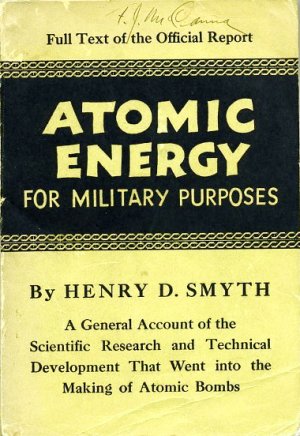

図3 ヘンリー・スマイス著『軍事目的のための原子力エネルギー』。グローヴズ将軍の指示を受けて、“マンハッタン工区”が発行した公式報告(いわゆるスマイス報告)を、1945年秋に一般向けに改訂、刊行したプリンストン大学出版局版。

|

一方、日本でも、コペンハーゲンのニールス・ボーアのもとで研究した経歴を持つ、理化学研究所の物理学者・仁科芳雄と、京都帝国大学理学部物理学教室の荒勝文策に、陸軍と海軍のそれぞれが原爆研究を委託しています。しかし、マッチ箱1個ほどの分量のウランがロンドンを壊滅させうる(朝日新聞44年3月29日朝刊)ということは理論的にわかっていたものの、実際問題として、その製造はとてつもなく難しかったのです。結局のところ、アメリカですらきわめて難しいと言われていた原爆が、技術も資金も資源も決定的に不足していた日本で開発できる可能性は全くありませんでしたが、仮にアメリカより早く完成していたとしたら、日本は、軍事基地か都市かはともかくとして、アメリカのどこかに原爆を落とそうとしたはずです[註6]。

半年間にわたる激戦の末、43年2月に日本軍がソロモン諸島のガダルカナル島を撤退すると、連合軍はそこを兵站基地として使い、自陣を飛躍的に拡大させてゆきます。その後、同年5月にはアリューシャン列島のアッツ島で日本軍守備隊が全滅します。これを嚆矢として、投降を避けた肉弾突撃を含む全滅が、敗北という現実を美化する目的で“玉砕”と呼ばれるようになります。44年2月にはマーシャル諸島で、7月にはマリアナ諸島のサイパン島で、8月にはテニアン島とグアム島で、日本軍守備隊が相次いで玉砕します。特にサイパン失陥は、国民全体ばかりでなく、内閣の一部や海軍上層部にも大きな打撃を与えました(米国戦略爆撃調査団、1954年、143、151ページ)。アメリカ軍は、その3島に巨大な空軍基地を築きます。かくして、日本本土が射程距離に入り、それらの島々から飛び立ったB-29戦略爆撃機による空襲が、44年11月から本格的に始まるのです。最初は、日中に高高度から軍事施設を狙った精密爆撃でしたが、それでは効果が薄いと判断したアメリカ軍首脳部は、カーティス・ルメイ少将を司令官に任命します。

それまでアメリカ軍は、「アメリカ政府とアメリカ国民は以前から、民間人に対するいわれのない空爆と機銃掃射を心から非難する政策をとっている」(タカキ、1995年、39ページ)と公言し、日本軍による重慶の無差別爆撃を強く非難していたのですが、ここに至って、日本軍が採用したのと同質の戦略へと大きく方向転換します。それまでのピンポイント爆撃を、低空からの夜間無差別爆撃にほぼ完全に切り替え、民間人の大量殺戮によって日本国民の士気をくじくことを目的とした、本格的な焦土作戦を開始するのです[註7]。その第一波となる45年3月10日未明の東京大空襲では、日本家屋を焼き尽くすため特別に開発された焼夷弾により、下町を中心とした広い範囲が巨大な火の海になりました。

「最初の爆撃の三十分以内に、火事はとどめようもなく燃え盛り、それに続くファイアストームの中心部は摂氏一千度に達した。運河や貯水池の水は沸き返り、約十万人が死亡し、百万人が家を失った。五十年後においても、三月九日から十日の東京大空襲は、人類史上唯一の核兵器を使用しない最大規模の破壊的攻撃であった」(スミソニアン航空宇宙博物館「エノラ・ゲイ」五十周年記念特別展示目録初稿。ノビーレ&バーンステイン、1995年、71-72ページより引用)。

その猛炎が、折からの強烈な季節風にあおられたこともあって、東京全体の3分の1以上に当たる面積が一晩のうちに焼失したのです。続いてアメリカ軍は、発進基地から離れすぎているためしばらくは手の届かない東北地方以北を除き、本土の各都市に対して空爆を繰り返し、人口の密集する日本の多くの都市が、焦土と化してゆきます。次に引用するのは、国民学校3年生の児童が体験した、山陽の地方都市への空襲の模様です。上からではなく、下にいた人間に無差別爆撃がどのように見え、どのような状況が発生したかがよくわかります。

家から飛び出したぼくたちは頭上遥かに高く無数の火箭がいくつにも分裂しながら降り注いで来るのを見た。全天が激しい驟雨の時にも似てザーッという荒い轟音に充ち、赤く染まって、逃げ惑う人々のざわめきを圧倒していた。〔中略〕

夜空に濃淡の煙が渦巻き流れ、その上を銀色の巨大な飛行機がゆっくり滑ってゆく。地上の火焔が反映して翼も胴も赤い。川に落ちた油脂焼夷弾は消えるどころか、四散して川面一杯に青白い焔を拡げ、燃えながら流れてゆく。火勢が強くなるとそれが風を呼び、川面の火焔も渦巻く。もうどこにも逃げる所は無い。母とぼくは石の河原に抱き合ってしゃがみ、出来るだけ小さくなって煙と熱風を避けた。(田中、2004年、20-21ページ)

本土決戦を可能な限り先延ばしするための捨石となるべく戦った硫黄島守備隊は、徹底抗戦の末、45年2月に玉砕します。同年4月には、無差別爆撃だけでは日本の降伏を引き出すことはできないと判断したアメリカ軍の沖縄上陸作戦が敢行されます。硫黄島で苦戦した経験を生かし、満を持した作戦であったにもかかわらず、沖縄を占領するまでに3ヵ月近くを要し、日本側死者19万人弱の15分の1に当たる1万2千強のアメリカ兵が犠牲になりました。一方、その年の1月には、ウラン235の、4月にはプルトニウムの臨界量が相次いで確認され、実戦用原爆の準備段階に入ります。

運命の皮肉というべきか、プルトニウムの臨界量が確認されたその日に、マンハッタン計画の最終責任者だったルーズベルト大統領が、脳卒中のため突然に死亡します[註8]。ジェームズ・バーンズというきわめて優秀なライバルがいたにもかかわらず、なぜか副大統領の地位に就いていた、外交経験の全くない、凡庸きわまりないハリー・トルーマンが、その結果、合衆国憲法の規定に従って大統領に昇格したのでした。ところが、ルーズベルトから何も聞かされていなかったトルーマンは、大統領の職務についても内政外政の現状についても、無知に近い状態に置かれていたのです。副大統領職がいかに等閑視されていたにしても、これは異例の扱いだったようです。

そのためトルーマンは、陸軍長官のヘンリー・スティムソンから、急遽、原爆開発計画について説明を受けます。このような状況で、トルーマンにまともな陣頭指揮が取れるはずはありません。まもなく、第1回目標委員会(投下目標選定委員会)が開かれました。この会議では、敗戦間近いドイツではなく、既に日本が投下対象として検討されています。

その数日後、ドイツでは、首相のアドルフ・ヒトラーが自殺を余儀なくされてベルリンが陥落し、連合軍の前にナチス・ドイツが無条件降伏します。イタリアもムッソリーニが失脚して、43年9月に既に無条件降伏していましたから、枢軸国で残るのは日本だけになりました。当初アメリカは、ドイツに先んじて原爆を完成させ、実戦に使うとすればドイツに対して使うことが想定されていたはずなのに、当のドイツが、原爆を開発することのないまま降伏してしまったわけです。たてまえからすれば、ここでマンハッタン計画を中止しようとする動きが公式に出てきてもよさそうです[註9]。

ところが実際には、多くの科学者たちの反対運動をよそに、アメリカ政府内部では、原爆を日本に投下することを、しばらく前から既定の路線にしていたのです。そして、ドイツ降伏2日後の5月10日に開かれた第2回目標選定委員会では、京都を筆頭に、広島、横浜、小倉の4都市が、原爆投下の目標として明示されました。世界的な文化財を数多く擁する古都奈良も、京都と同じく盆地ですが、人口が希薄なため、一度として投下対象にはなりませんでした。あくまで、開けた人口密集地でなければならなかったのです。

この4都市は、それまで通常爆撃が避けられ、原爆投下予定地点として“温存”されていたのです。広島の人たちの多くは、B-29の編隊が広島上空を通過して近隣の都市を空爆しているのに、軍事活動の拠点である広島になぜ爆弾を落さないのか、とふしぎがっていました(ジーメス神父著「破壊の日」(原題=「原爆!」)参照)。広島からアメリカに移住した人が多いためではないかとか、スパイが多数まぎれ込んでいるためではないか(小倉、1948年、16ページ)、広島にトルーマン大統領の親族が住んでいるおかげではないか、などと妄想類似の理由を口にする人までいたということです。とはいえ、いつか何かが起こるという不安や恐怖に駆られる人も、少なくなかったようです。7月27日にアメリカ軍の飛行機が、広島や他の都市が全滅するからただちに降伏せよ、と書かれたビラをわずかに撒いたそうですが、事実上の事前警告はありませんでした(リフトン、1971年、15-16ページ)。

45年5月25日の時点でアメリカ軍は、11月1日から九州上陸作戦の、さらに46年3月1日から関東上陸作戦の敢行を計画していました。しかし、硫黄島や沖縄の苦い経験から、これらの作戦の実施に当たっては、かなりの死傷者の出ることが予測されました。ポール・ティベッツが初めて参加して、5月28日に開かれた第3回目標選定委員会では、原爆の投下目標が京都、広島、新潟の3都市に絞られます。投下目標から外された横浜は、間髪を置かず、その翌日の5月29日朝に大規模な空襲を受けます。駅や学校や市役所など、人が集まる場所を狙ったため、1万人前後の死者が出ました。

そして、翌31日には、スティムソンを委員長として、原爆投下に関する問題を検討する、暫定委員会と呼ばれた秘密会合の中で、原爆投下について、日本への事前警告はしないことが決定されます。ひとつには、事前に警告すると、連合軍の捕虜をそこに集めて盾として使われる可能性があるので、それを未然に防ぐためというのが、表向きの理由です。いずれにせよ、市民がたくさん住んでいる都市に、無警告のまま原爆を投下することになったわけです。

プルトニウム爆弾による人類史上初の原爆実験(トリニティ実験)が、ニューメキシコ州アラモゴードで7月10日前後に実施されることが決まりました。それと並行して、広島に投下されることになるウラン爆弾(リトルボーイ)と長崎に投下されることになるプルトニウム爆弾(ファットマン)の組み立てが着々と進められます。原爆投下チームは、パンプキン爆弾と呼ばれるファットマン型の模擬爆弾を、原爆に見立てて投下する訓練を繰り返します。投下してから爆発するまでの間に急いで離れないと、機体が爆風で吹き飛ばされる恐れがあるためです。

7月16日、ポツダム会議に合わせて、アラモゴードで実施された、プルトニウム原爆を使った“トリニティ実験”が成功します。ポツダムでその成功を知らされたスティムソンは、その旨をトルーマンに伝えます。そのおかげで優位に立てたと感じたトルーマンは、ソ連のスターリン首相と自信を持って交渉することができました。しかし、スターリンは、アメリカが原爆製造に成功したことを逸早く察知します(荒井、1985年、236ページ; 長谷川、2006年、263-264ページ)。この会議は、戦後の覇権を争う場になっていたのです。7月26日に、日本の無条件降伏を求めるポツダム宣言が発表されますが、28日、日本の鈴木内閣はそれを“黙殺”します。ポツダム宣言発表より前の7月25日、原爆投下命令が発せられます[註10]。そして、グローヴズとスティムソンが具体案を出し、8月3日頃に広島、小倉、長崎のいずれかの都市に原爆を投下することが最終的に決定されるのです。

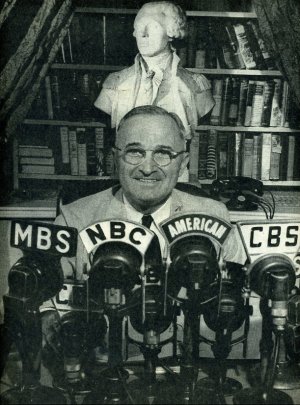

図4 "ポツダム宣言について発表するトルーマン大統領。『ライフ Life』誌1945年8月20日発行の原爆特集号(35ページ)より再掲。背景は、アメリカ独立戦争を援助した、フランスのラファイエット侯爵の胸像。

|

巡洋艦インディアナポリスによってテニアン島に運ばれたリトルボーイは、7月31日に組み立てが完了し、天候の回復を待ちます。リトルボーイ運搬の任務を終えて帰投中だったインディアナポリスは、皮肉にも、組み立て完了前日の30日に、日本軍の魚雷によって撃沈されます。それが4日以上前なら、少なくともリトルボーイは広島には落ちなかったことになるわけです。8月5日に、翌日の投下が決まります。そして、6日朝に予定通り広島上空まで飛行したエノラ・ゲイは、8時15分、目標地点の上空9600メートルでリトルボーイを投下し、急いでその場を離脱します。40数秒後、高度600メートルまで落下したリトルボーイが、ウラン型原爆としては人類史上初めて爆発し、快晴の空の下で活動を始めていた市民を直撃するのです。空襲警報が解除されてしばらくたっていたため、市民たちは全く無防備でした。

|

|

|

図5 左の写真は、エノラ・ゲイ号のクルー。後列中央で帽子をかぶって簡易軍服を着ている人物がティベッツ機長。右は、リトルボーイを搭載すべく後退するエノラ・ゲイ号。いずれも、故・ティベッツ機長の自筆サイン(Paul Tibbets, Pilot/ To HIROSHIMA, 6 AUG 1945)が入っている。

|

ポツダムから帰国途上のトルーマンは、船上でその知らせを聞き、狂喜します。

八月六日、スティムソンから広島への原爆投下が成功したという電報を受け取り、トルーマンは電報を持ってきた将校をつかまえて、「これは史上もっとも偉大な事件だ!」と言った。数分後、確認の二番目の電報を受け取ると、彼は下士官兵たちの人込みを越えてバーンズに大声で呼びかけ、電文を読み上げ、「帰国の時がやってきた」と付け加えた。彼は、トリニティ実験の瞬間の科学者に匹敵するほど、喜びにあふれていた。〔中略〕「たった今、日本にTNT火薬にして二万トン以上の威力のある新型爆弾を投下した。圧倒的な成功だった!」と宣言した。乗組員は歓声を上げ、ある記者の観察によるとトルーマン自身は、「声を上げて笑ってはいなかったが、満面に笑みを浮かべていた」(リフトン&ミッチェル、1995年上、221-222ページ)

3日後の8月9日、今度は長崎にプルトニウム型原爆ファットマンが投下されます。これは、7月25日に発せられた命令により、アメリカが武器として所有している原爆を「準備ができ次第」使うことになっていたため、自動的に投下されたものです。しかし、広島の場合と違って、トラブル続きで投下作業が難航します。目標地点の小倉上空に到着したにもかかわらず、投下目標が確認できないうちに、天候が悪化してきました。目視によって投下することという命令が下されていたため、これでは投下できません。そこで、急遽、第2目標である長崎に向かうと、何と、そこも雲に覆われていたのです。

燃料は既に残り少なくなっており、これでは、重い原爆を積んだままテニアンに帰投することはもちろん、沖縄に向かうこともできません。さりとて、とてつもなく高価な原爆を海中に投棄することもできないわけです。その時、20秒ほどの間、雲の隙間から長崎の一角が見えたため、その隙間を目がけてファットマンが投下されました[註11]。目標から3.4キロ離れた、長崎医科大学や浦上天主堂のほぼ上空でした。礼拝時間だったため、浦上教会で祈りを捧げていた神父以下全員が死亡しました。長崎医科大学も、壊滅的な被害をこうむりました(小路、1995年)。そこには、戦後、『長崎の鐘』で知られるようになる、放射線科助教授の永井隆もいました。

その数時間前、ヤルタ秘密協定に忠実に従って――しかしながら、その後のポツダムでスターリンが公約した8月15日よりは6日早く――日ソ和平協定を一方的に破棄したソ連が宣戦を布告し、満州に侵攻してきます。ソ連が参戦しないうちに日本を降伏させようとして広島に投下した原爆が、皮肉にも、ソ連の対日参戦を早める結果になってしまったのでした(バーンスタイン、1982年、52ページ)。その裏には、「アメリカがソ連を騙して日本の降伏を単独で勝ちとるのではないか」というスターリンの猜疑心があったようです(長谷川、2006年、264ページ)。連合国との休戦の仲介を依頼していたにもかかわらず、当のソ連が参戦したのを知った日本政府は、手詰まり状態に陥り、深夜の御前会議でポツダム宣言の受諾を決定するのです。

|

爆弾を獲得したので、われわれはそれを使用しました。われわれは、パールハーバーにおいて無警告でわれわれを攻撃したものたち、アメリカの捕虜を餓死させ、殴打し、処刑したものたちに対して、戦争の国際法に従うすべての虚飾をもかなぐり捨てたものたちに対して、原子爆弾を使用したのです。われわれは、戦争の苦痛の期間を短くするために、若いアメリカ人の多数の生命を救うために、それを使用したのです。(1945年8月9日のトルーマン大統領によるアメリカ国民へのラジオ演説。小川他編、1982年、188ページより引用)

|

エノラ・ゲイは、9千メートルの高度から広島市中心部の相生橋を目がけてリトルボーイを投下し、続いて機体を急旋回させてその場を速やかに離脱しました。にもかかわらず、40数秒後に爆発した原爆から発せられた衝撃波を免れることはできませんでした。その衝撃は、それを回避するための訓練を繰り返していた機長のティベッツですら、高射砲弾の直撃と誤解するほどすさまじいものだったそうです。とはいえ、エノラ・ゲイは、上空から見て一瞬のうちに広島市が姿を消したことはわかったものの、地上でどのような惨劇が繰り広げられているのかを知ることのないまま、7時間ほど後にテニアン島に帰投します。そして、エノラ・ゲイのクルーは、「史上最大の偉業」を讃えられ、ティベッツ機長は、待ち受けた太平洋戦略航空軍指揮官であるスパーツ将軍から、事実上の最高位勲章に当たる殊勲十字章を授与されるのです。

図6 太平洋戦略航空軍指揮官カール・スパーツ将軍。『ライフ Life』誌1945年8月20日発行の原爆特集号表紙。終戦前に発行された号であるにもかかわらず、「一機の飛行機が瀬戸内海沿岸に投下した一発の爆弾で、10万人から20万人が死亡した」(32ページ)と明記されている。

|

一方、まだ巡洋艦オーガスタでポツダムから帰国途上にあった、大西洋上のトルーマン大統領は、翌7日、アメリカ国民に向けて、意気揚々と、上のエピグラフのようなラジオ演説をします。真珠湾への奇襲攻撃や捕虜の虐待という、戦時国際法を無視した無法国家の国民たちを、天に代わって成敗したという調子の内容でした。要するに、みごとに本懐を遂げたことを、それを聞けば拍手喝采するはずの自国民に、欣喜雀躍しながら告げたということです。このようにかなり屈折した復讐的心情(「本能的な復讐の念」〔長谷川、2006年、240ページ〕)は、当時のアメリカ国民の間に、非常に色濃く見られました。

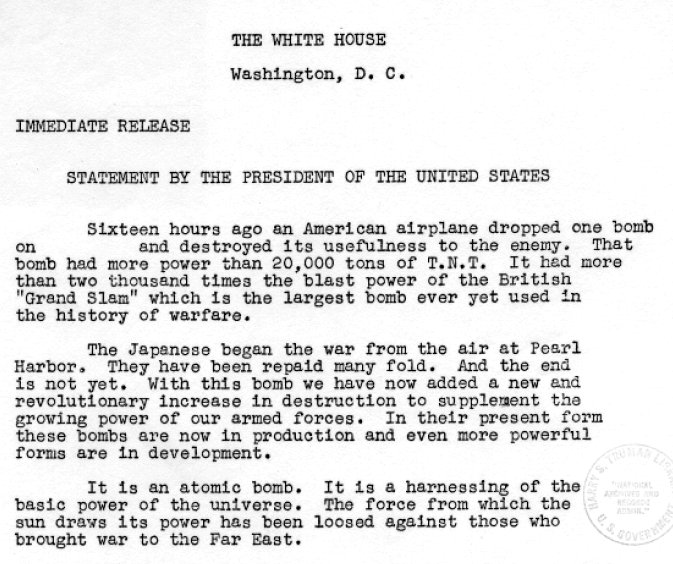

図7 ホワイトハウスによる原爆投下の公式発表の冒頭部分。広島に原爆が投下される前に作成されたためか、投下された都市が伏せられている。全文は、 Harry S. Truman Library & Museum で閲覧できる。

|

アメリカは、既に3発目の原爆を用意していました。長崎に投下したのと同種のプルトニウム型でした。その原爆は、8月17日前後には、既に投下できる状態にまでなっていたと言われています。しかし、ソ連参戦を受けて(荒井、1985年、254−255ページ)、日本政府が、8月10日の時点でスイスとスウェーデンを介してポツダム宣言受諾を申し入れたため、第3の原爆投下に向けた作業は中止されました。

この8月10日から15日にかけて、ギャラップ社が行なった世論調査によれば、「日本の都市にたいして新しい原爆を使うことを認めるか、認めないか」という質問に、「はい」と答えた者の比率は85パーセントにものぼったのに対して、「いいえ」と答えた者はわずか10パーセントにとどまったそうです(荒井、1985年、7ページ)。アメリカ国民の反日感情は、それほどまでに高まっていたのです。

次に紹介するのは、日本近代史専攻の歴史学者ジョン・ダワーによる、日米間の人種差別を扱った著書からの引用です。ダワーは、敗戦直後の日本人の不可思議な心の動きを、豊富かつ詳細な資料で跡づけた、ピュリツァー賞受賞の大著『敗北を抱きしめて』(2001/04年、岩波書店)の著者でもあります。

アメリカの世論調査によれば、国民の一〇〜一三パーセントは一貫して日本人の「絶滅」あるいは「根絶」を支持しており、同様の割合で日本敗戦後の厳しい懲罰を支持している。よく引用される四四年一二月の調査では、「戦争が終わったら、日本に対してどういう処置をとるべきだと思うか」という問いに対し、一三パーセントの回答者が、「日本人の全員殺害」を希望し、三三パーセントが国家としての日本の崩壊を支持している。〔中略〕戦争が終わり日本が平和的国家再建を目指しはじめたあとでさえ、驚くべき数のアメリカ人が、日本が原爆投下後あまりにもあっけなく降伏してしまったことを残念がっている。四五年一二月「フォーチュン」誌が行なった世論調査によれば、回答者の二二・七パーセントが「日本が降伏する前に、もっと原爆を」使う機会があればよかったと考えていた。(ダワー、2001年、113-114ページ)

ほとんどの日本人は、終戦前後にアメリカ人たちが、これほどまでに強い復讐心を持っていたとは、想像すらしていなかったのではないでしょうか。日本への無差別爆撃が着々と進められ、カーティス・ルメイ将軍が「目標になるようなものはもはやゴミ缶ぐらいしかない」と不満を漏らしていた45年6月に、スティムソン陸軍長官は、アメリカがヒトラーを超えるような残虐行為を行なっているという印象を持たれるのを懸念していると、トルーマン大統領に語っていたそうです(ユードル、1995年、81ページ)。名うての政治家として、スティムソンは、残虐行為を平然と行なう国という悪評が国際的に立つのを、さすがに嫌ったということでしょう。しかし、この世論調査の結果などから判断する限り、強い復讐心から残虐行為を平然と行なう国家だと他国の人々から思われても、やむをえないかもしれません。

当時の日本は、アメリカに完全に制空権を握られていました。1944年12月末にテニアン島に着任したB-29の乗組員のひとりは、次のように証言しています。

一九四五年六月初めから広島への原爆投下までの間、私の乗るB29のクルーは気象観測の任務についていた。……広島への原爆投下の直前に、わが機は日本上空を六時間にわたって飛行し、いくつかの都市の上を往復した。対空砲火はまったく受けず、迎撃機と出会うこともなかった。私はこの経験から、日本はすでに敗北しており、侵攻作戦は不要であると考えるようになった。戦後二〇年目に公開された機密情報を読んで、日本は本土上陸や原爆投下が行なわれなくとも降伏していただろうという私の信念は強まった。私の意見に賛成する退役軍人は多いはずだ。(ハーウィット、1997年、520ページ)

原爆は、このような状況にある日本に、続けざまに2発も落されたのでした。この事実と、アメリカ政府が今なお公式見解にしているものとの間に見られる矛盾は、どこに由来するのでしょうか。

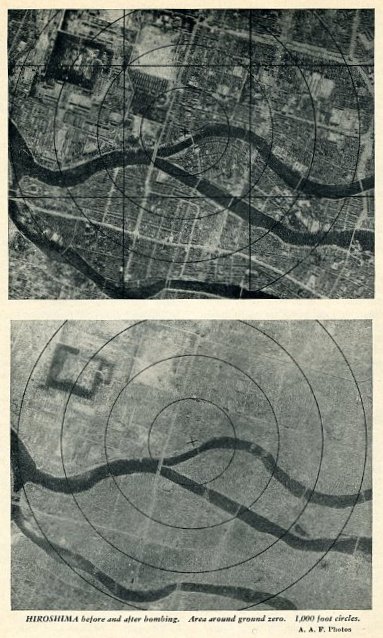

図8 上空から見た広島市。上が原爆投下前、下が投下後。The United States Strategic Bombing Survey, 1946a より。

|

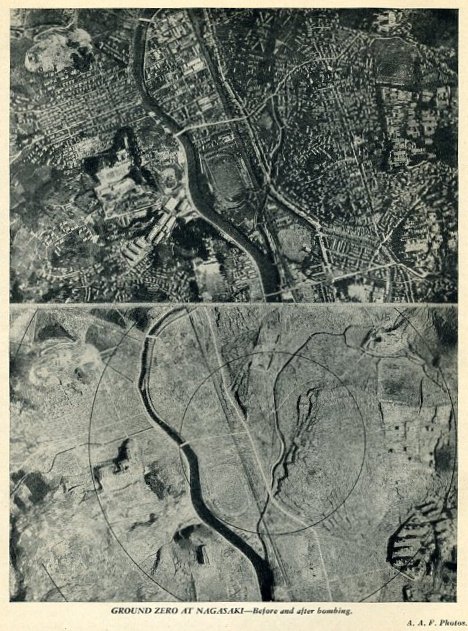

図9 上空から見た長崎市。上が原爆投下前、下が投下後。The United States Strategic Bombing Survey, 1946aより。

|

トルーマンは常々、原爆を「単なる新兵器」と呼び、「市内全域で軍需生産が行なわれていた」都市をその投下目標に選んだと主張していました。ところが、1955年に出版された回想録の執筆に際しては、「私は原爆で全市を完全に破壊する方が望ましいと考えた」と述べているのです。また、その10年前の会議でも、原爆は「われわれが所有するどの兵器よりも破壊力がある。これは、軍事兵器ではないことを理解しなければならない。女子どもや武器を持たない男たちを抹殺するのに使われるのであって、軍事利用するものではない。これは、小銃や大砲など通常兵器とは別ものとして扱わなければならない」と発言しています(リフトン&ミッチェル、1995年上、256-257ページ)。この矛盾については、どのように考えればよいのでしょうか。

矛盾といえば、広島に投下した原爆のきのこ雲の8ミリ映画を、別機に搭乗して撮影した科学調査班長ハロルド・アグニューの事例にも見られます。アグニューは、戦後、調査委員会に同行して広島に赴くよう求められました。しかし、「とても現場の惨状を眼のあたり見るには堪えられなかった」アグニューは、その要請を断りました。にもかかわらずアグニューは、その後も原子兵器の製造に携わっているのです。

アグニューは原爆が招いた被害がいかに恐るべきものかを漠然と感じていたのだが、その犠牲者たちや廃墟の町に自身立会いたくなかったのである。〔中略〕それが惹き起こした惨状を眼のあたり見なければ、彼にとって原子兵器も一介の抽象物に相違なかったろうし、数千メーター離れた上空からその効果を眺めるときのみ、それは人間の堪えられるものであるだろう。

従って精神的にすぐれた若干の科学者がそれにもかかわらず地獄の惨禍を惹起する張本人になるとしても、それは何らの矛盾ではない。彼らの眼には、原子兵器はあくまで非現実なものにとどまるからである。彼らは血を見ず、焦熱地獄を見ず、苦悩に充ちた被災者の死を見ないでただ数学的公式と戦術的数式を見るだけなのである(ユンク、1958年、2-3ページ)。

これは、単なる自己欺瞞なのでしょうか。また、原爆の研究を続ける科学者のほとんどが、原爆投下に反対しているという事実もあります。ルーズベルト大統領に「アインシュタイン書簡」を出した物理学者のレオ・シラードは、原爆の実戦使用に反対し、その請願運動を起こします。それを知ったマンハッタン計画の幹部は、7月、対日戦争での原爆使用について、150人の科学者を対象に、次のような5項目の選択式アンケート調査を実施しました。

終戦直後の1945年9月3日、いよいよアメリカの記者団が広島入りします[註13]。そして、原爆による広島の徹底的な破壊ぶりに満足するのです。県庁で開かれた記者会見で、ニューヨーク・タイムズのウィリアム・L・ローレンス記者は、広島の被害が第二次大戦中で最大のものであり、都市も人間も完全に破壊されたとして、原爆の成果を絶賛しました。それに対して、日本人記者団から、広島には人間が75年も住めないというが、本当なのか、原爆は平和に役立つと思うかなど、被爆者の立場に立った質問が出されましたが、ローレンスはその返答を拒否しています。ローレンスにとっては、原爆の威力の大きさこそが唯一の関心事であり、被爆者は原爆の威力の裏づけでしかなかったのです。原爆をそのような形でしか受け止めようとしなかったのは、ローレンスだけではありませんでした。それは、占領軍の方針でもあったし、アメリカ政府の政策でもあったのです(バーチェット、1983年、59ページ)。その後、占領軍は、さまざまな隠蔽工作を行なうようになります(バーチェット、1983年、第1-5章; ブラウ、1988年)。

この特派員たちは、同じ飛行機で一緒に到着し、多くは同じ被爆者に取材すると、数時間で立ち去りました。どの記者も、破壊のすさまじさを証言しているのですが、病院を訪れたという記事もなければ、重病人を見たという記事もありませんでした。ローレンスは、1972年に出版された回想録の中で、病院で瀕死の患者と話をしたことを書いています。ですから、病院に出向いているのは確かなのです。したがって、特派員たちは、その種の記事を書くことに気が進まなかったのか、あるいはそれを阻止されたかのいずれかなのでしょう(リフトン&ミッチェル、1995年上、65-66ページ)。当時、広島の被爆者たちの動向は世界の注目の的だったわけですから、それを記事にしなかったということは、そこに、よほど大きな理由があるに違いありません。

スミソニアン博物館のハーウィット館長が、アメリカ在郷軍人会とスミソニアン博物館は協力しながら、互いに許容できる展示にできるかどうかを検討してゆくと発表した後、その原爆展計画に反対していた同会のウィリアム・M・デトワイラー会長は、日本からの報道陣を含め、集まった記者団を前に、次のように語ります。

なににもまして意見が相違しておりますのは、一九四五年に原子兵器が使用されたことにより救われた人命の推定数であります。/本土上陸作戦の推定死傷者数は三万人だったのか、それとも五〇万人だったのでしょうか。それが重要なのでしょうか。博物館にとっては、多少重要な事柄であるようです。歴史学者にとっては、トルーマン大統領の決定の道義性をはかるための非常に重要な事柄のようです。

米国在郷軍人会にとって、これは重要度の低い、あるいはまったく重要でない問題です。三万人のアメリカ人を救うために、残虐非道な侵略者に対して原爆を使用したことは、五〇万人を救うために使用した場合と等しく、道義的に正当でありました。近年明らかになった歴史的事実により、高いほうの推定死傷者数が割り引いて考えられるようになったことは承知しておりますが、低いほうの推定死傷者数は算定の仕方に疑問があることも確かです。〔中略〕

とはいえ、推定死傷者数は実は問題ではないのです。当会の見解では、両軍の大量殺戮を終わらせる手段を持っている政府がその手段を行使しないとすれば、道義的に弁明の余地はありません(ハーウィット、1997年、408-409ページ)。

原爆投下が過去のものになり、情報公開が進んだおかげもあって、歴史学者たちが、事実を掘り起こした結果、それまでの政府の公式見解である、原爆投下によって50万人、あるいは100万人の命が救われたとする主張が根拠を失ってきたことが(あるいは、そのことを認めざるをえなくなってきていることが)、この発言を見るとよくわかります。しかし、興味深いのは、有力な根拠を失いつつあっても、原爆投下が正しかったという主張は、なおかつ微動だにしていないという事実でしょう。ここに、本稿で取りあげる疑問を解くための重要なヒントがあるわけです。

ところで、スミソニアン博物館の原爆展に反対する理由が、展示計画書に書かれた解釈自体にあったのだとすれば、その不備を補えばすんだはずです。ところが、実際にはそうではありませんでした。航空宇宙産業と手を組んだ、空軍の退役軍人からなる空軍協会の指導部は、この展覧会そのものに強い不満を抱いていたのです。空軍協会は、アメリカ在郷軍人会よりも、はるかに手ごわい相手だったのです。

「エア・フォース・マガジン」編集長のジョン・コレルは、一九九三年十一月に国立航空宇宙博物館のハーウィットと二人の展示係学芸員(クラウチとマイケル・ノーフェルド博士)に会った際、バランスや解釈や展示物について不満を訴えた。後のコレルの報告によれば、この十一月の会合で彼は次のように非難した。日本が戦時中に行った残虐行為についての台本の記述は、原爆投下後に残された「心をゆすぶる少女の弁当箱」ほど衝撃を与えるものではないと。彼の怖れたことを簡単に言うと、この弁当箱が展覧会の中心となるエノラ=ゲイより見学者の心をひきつけてしまうのではないかということだった。彼は小さな弁当箱が巨大なエノラ=ゲイに勝ってしまうのではないかと心配したのである。(バーンステイン、1995年、250-251ページ)

原爆に未来のすべてを奪われて消えてしまった14歳の少女が、ただひとつ残した“焼けこげた弁当箱”に、見学者の関心が引きつけられてしまい、その結果、肝心のエノラ・ゲイというアメリカの正義の象徴がかすんでしまう可能性があることを、空軍協会の幹部たちは、実に鋭く見抜いていたということです。自分たちの行為が正当だと確信しているのであれば、なぜその程度のことに不安を覚えるのでしょうか。もっとふしぎなのは、そのような懸念を、包み隠すことなく表明したという事実です。これらの点から見て、原爆展の中止は、非常に大きな意味を持っていたと考えるべきなのではないでしょうか。

「退役軍人たちは、いってみれば日本への原爆の投下を三万フィートの高さから見ようとしている。それをわれわれは受け入れることができない」。国立スミソニアン航空宇宙博物館航空学部長のトーマス・D・クラウチは、その展示で、20万人が死んだ爆心地の、その「ひとりひとりに起きたこと」を伝えたかったのでした(斎藤、1995年、52-53ページ; 平岡、1996年、9-10ページ)。それこそが、退役軍人たちの強烈な反発を招いてしまったわけです。そして、何とも皮肉なことに、「さまざまな立場からの情報や意見を自分で吟味し、自分で考え、自分で結論を出すという能力がアメリカ合衆国民にないと信じているとしか思えないような」(モリス、1995年、48ページ)、換言すれば、アメリカ国民のみならずアメリカ民主主義を愚弄するような結末に堕してしまったのでした。

[註2]ところが、日本に対しては厳しい対応をすべきだという、復讐心に満ち満ちたリチャード・B・ラッセル上院議員の8月7日付の電文に対する、トルーマンの8月9日付の返信では、「日本人がけだものだからといって、私たちも同じようにふるまうべきではありません」と述べているのです。この矛盾も、非常に興味深いものです。

[註3]これに対しては、否定的な意見もあります(バーンスタイン、1982年、36ページ)。しかし、実際にはドイツの物理学者たちが、ヒトラーへの協力を嫌って、原爆製造に関与していなかったことが戦後にわかった時、アインシュタインは、深く後悔することになります。「もしドイツが原子兵器を開発していないことを知っていたならば私は原子爆弾開発に何等関与しなかったでしょう」(杉元、1991年、148ページ)。その後悔から、アインシュタインは、戦後、バートランド・ラッセルらとともに反核兵器運動にかかわることになるわけです。

[註4]この点については、次のような指摘もあります。「放射性物質が人体に悪影響を及ぼすことは、X線が医学用や発明家などに使用されはじめて以来広く知られていた。そもそもアインシュタイン書簡を起草したシラードら亡命科学者の初期の『原爆』構想は、核の『爆弾』ではなく、放射性物質の利用にあった」(山崎&日野川、1997年、160ページ)。

[註5]マンハッタン計画が成功したのは、世界の物理学者によって解明された事実を単に発展、応用した結果にすぎません。イギリスの物理学者C・P・スノウは、次のように明言しています。

これは科学の問題ではない。科学は既にその役目を終えたのだ。科学的な理論は既に明らかになっている。もしそれが可能であるとすれば、カギを握るのは技術力、特に非常に難しい化学反応を制御する技術である。ウランの同位体を分離する工業技術を確立する唯一の方法は、既に確立されている化学物質の分離精製技術を応用することであった。(ユードル、1995年、48-49ページ)

[註6] この点について、バートン・バーンスタインは、次のように述べています。「それがドイツや日本の軍国主義者であれば、間違いなく敵国の都市に原爆を投下していたはずである。当時の米国の道徳観が特異的に(退廃していた)わけではない。原爆を唯一開発できたという点で、米国が技術的にみれば、例外的に進んだ状況にあっただけである。原爆をもっていたのが米国だけだったからこそ、それを使用したのは米国だけだったのである」(バーンスタイン、2001年、11-12ページ)。

また、広島逓信病院院長・蜂谷道彦の『ヒロシマ日記』には、次のような記述があります。

ところが、痛快なニュースが府中方面からはいってきた。あれと同じ爆弾が日本にもあったのだ。あまりひどいので今まで使わずに隠してあったのだ。敵が使ったからこちらも使う。帝国海軍特別攻撃隊は特殊爆弾をもってアメリカ本土を攻撃せり、未だ帰還せざるもの二機、と大本営の発表があったという。六発の渡洋爆撃隊が出て行ったに違いない。アメリカの西海岸は大変なことだ。やっとるぜえ、シスコやサンチェゴ、ローサンゼルス、カリホルニヤ、西海岸は処置なしだ。海軍の強襲、爆弾抱えて飛び込むのだから成功は間違いなしだ。広島以上にやられているに違いない。この話をきいて病人一同愁眉を開いた。私も溜飲が下った感じだ。病室の空気が俄かに明るくなった。皆大喜びだ。怪我のひどい者ほど敵愾心が強い。向うがヒットを打てばこちらもヒットで返す。そんな調子で冗談が飛び、中には凱歌をあげる者さえあった。皆浮き浮きした。(蜂谷、1955年、60-61ページ)

[註7]「二月二二日にはヘンリー・L・スティムソン陸軍長官が……記者会見を開いている。『わが国は過去に市街地に対する無差別爆撃を行ったことはありません』。スティムソン長官の会見のわずか一五日後の三月九日、焼夷弾を積んだアメリカ空軍の爆撃機が東京の中心部を襲った。この空襲は、第二次大戦史上最も激しい無差別爆撃となった。以後何週間にもわたって行われた日本に対する一連の空爆は、アメリカの戦争方針に関して幾つかの疑問を提示している。だが、わが国の政府は今日に至るまでこの疑問に対する明快な回答を示していない。〔中略〕四五年二月に始まった一連の空襲の目的は、日本の大都市の中心部に焼夷弾を投下して可能な限り多くの家を焼き払い、人命を奪うことにあった。この殲滅作戦は非常な成果を上げ、その犠牲者の数は通常兵器の攻撃によるものとしては未曾有の規模となった。この記録は現在も破られていない」(ユードル、1995年、62-63ページ)。とはいえ、ドイツの古都ドレスデンに対して、米英軍の無差別爆撃があったのは、この記者会見より前の2月13日です。イギリス軍は、それまでもドイツの都市に無差別爆撃を繰り返していたので、スティムソンが言っているのは、アメリカ軍単独でという意味なのでしょう。なお、「大戦の最後の五カ月にアメリカの爆撃機が殺した日本の非戦闘員の数は、ヨーロッパにおける連合軍の空爆で三年の間に犠牲になった市民の総計の四倍から五倍に上っている」(同書、100-101ページ)そうです。

[註8]「四月一二日、シラードは、会見が実現した場合にローズヴェルトに手渡すつもりの覚書をA・コンプトン〔自分が所属していた研究所の所長〕に見せた。シラードは突出した行動をA・コンプトンに叱られるものと覚悟していた。しかしコンプトンは自分も覚書を大統領が読んでくれることを望んでいるといった。勇気づけられたシラードが研究室に戻った五分後、コンプトンの助手がドアを叩いた。そして大統領の死をラジオが告げていることを知らせた」(荒井、1985年、143ページ)。当時、シラードは、原爆を実戦に使用することに反対し、その旨をルーズベルトに伝えようとしていたのでした。

[註9]原爆を日本に投下することはほとんど既定の事実になっており、「ドイツ降伏後の段階で、この前提に疑問を表明した高官は、陸軍次官のロバート・パターソンただ一人」(バーンスタイン、2001年、2-3ページ)だったのです。また、マンハッタン計画に参加していた物理学者のジョセフ・ロートブラッド(後のパグウォッシュ会議会長で、1995年にノーベル平和賞受賞)は、ドイツが降伏したことで原爆開発は不必要になったとして、45年5月にロスアラモスを去りました。ロートブラッドは、ドイツ降伏によってマンハッタン計画から離脱した唯一の科学者です。

[註10]『トルーマン日記』(1945年7月25日)には、次のような記述があります。

これ〔原爆〕は、ただ今から8月10日までの間に、日本に対して使われることになる。軍事目標や兵士や水兵を標的にすべきであり、女子どもではないことを、陸軍長官であるスティムソン氏に命じておいた。ジャップがいかに野蛮で残酷で残忍で狂信的であるとしても、共通の幸福を求める世界の指導者として、われわれは、この恐るべき爆弾を、日本の古都にも新都にも投下することはできない。その点で、スティムソンと私は意見の一致をみた。目標は、純粋に軍事的なものになるだろうし、ジャップが降伏を求め、自らの命をむだにしないよう警告を発しておくつもりだ。ジャップは、まずそれに応じないだろうが、その機会は与えるつもりでいる。ヒトラーやスターリンの仲間どもがこの原子爆弾を見つけ出さなかったことは、世界にとってまちがいなくいいことだ。原子爆弾は、これまで見つかった中で最も恐るべきものだが、最も有効に使うことができるのだ。

トルーマンのこの主張については、歴史学者の間で、依然として議論が続いているようです(たとえば、リフトン&ミッチェル、1995年上、202-203ページ; 長谷川、2006年、258-259ページを参照のこと)。トルーマンは、いろいろなところで言を左右にしていて信頼性に乏しいからです。しかしここでは、トルーマン自身はもとより、アメリカ合衆国自体にとっても大変な不利になる発言を残しているということで、トルーマンの主張をそのまま採用することにしました。

[註11]アメリカ側の記述には、長崎上空は曇っていたとあるのですが、永井隆『長崎の鐘』には、次のように書かれています。「地本さんは川平岳の頂で草を刈つていた。こゝからは浦上が西南三粁のやや斜め下に見おろされる。浦上の美しい町と丘の上に真夏の太陽はこともなげに輝いている。地本さんは突然妙な微かな爆音を耳にききとめた。鎌をもつたまま腰をのばして上を仰いだ。空は大体晴れていたが丁度頭の上には掌の形をした大きい雲がひとつ浮いている。爆音はその雲の上だ。暫くみているとでた。B29だ。てのひら雲の中指にあたるその尖端から、ポツリ銀色に光る小さな機影、高度八千米くらいいかなあと思つてみていたら、あつ落した。黒い一つの細長いもの」(永井、1948年、22ページ)。

[註12]1994年3月15日、アメリカ・エネルギー省ロスアラモス研究所は、オッペンハイマーが原爆開発の早い段階から、放射性物質を使った人体実験の必要性を示唆していたことを示す書簡を公開しました。それによると、オッペンハイマーが、44年8月16日付で同研究所医学部長に宛てた書簡に、プルトニウムの動物実験が、できれば人体実験が必要であること、実験は同研究所以外の場所で行なわれなければならないことが記されています。45年3月、同医学部長は、動物実験では必要なデータが得られないことを報告し、「シカゴかニューヨーク州ロチェスターの病院で1から10マイクログラムのプルトニウムを患者に注入し、患者の死後にその器官標本をロスアラモスに集めて研究する」計画が立案された結果、18人の市民にプルトニウムが注入されたのです(読売新聞1994年3月17日付)。なお、この問題については、アメリカ政府の調査報告書が出されており、それについて書かれた邦文の著書(河井智康、2003年)もあります。

[註13]W・H・ローレンスの署名が入ったその報告は、「広島に行くと、そこはこの世で最もひどく破壊された都市であることがわかる――原爆で4マイル四方が根こそぎ破壊されている――1日に100人ずつ死んでいるという――われわれに対する敵意が見られる」という見出しで、ニューヨーク・タイムズ紙の1945年9月5日号に掲載されます。ところが、同じニューヨーク・タイムズ紙には、その5日前の8月31日に、「消えたヒロシマ――記者は目撃した」という見出しの長文の記事が掲載されているのです。ユナイテッド・プレス社東京支局の特派員として、8月27日に広島に入ったレズリー・ナカシマという、ハワイ在住の日系二世が打電したものでした。これは、従来、ヒロシマ打電第一号とされてきた、デイリー・エキスプレス紙の特派員ウィルフレッド・バーチェット記者の記事よりもはるかに早いものです。なお、この記事の原文は、ニューヨーク・タイムズ電子版から、HIROSHIMA GONE という言葉で検索すれば見ることができます(ただし、全文を見るには料金が必要です)。

[註14]スミソニアン博物館の原爆展が中止に至るまでの経緯については、さまざまな著書や論文に書かれています。何よりも、館長であったマーティン・ハーウィットが『拒絶された原爆展』(みすず書房)を書いていますし、幻の展示台本は全文が、フィリップ・ノビーレらの『葬られた原爆展――スミソニアンの抵抗と挫折』(五月書房)に掲載されています。アメリカの精神科医ロバート・J・リフトンの共著『アメリカの中のヒロシマ 上下』(岩波書店)でも、この問題を大きく扱っています。また、当時の広島市長・平岡敬は『希望のヒロシマ』(岩波新書)で、経済人類学者の堀武昭は『反面教師アメリカ』(新潮社)で、それぞれこの問題をとりあげています。日本近世史を専攻する宮城学院女子大学教授のJ・F・モリスは、この問題を『歴史学研究』第674号(1995年)に書いています。さらには、この問題について、フェリス女学院大学の女子学生を中心に、いくつかの大学の学生にアンケート調査を行なった結果も発表されています(オーロラ自由アトリエ、1995年)。他にもいくつかあります(たとえば、アジア太平洋フォーラム21、1996年; 戦争犠牲者を心に刻む会、1995年; 山崎&日野川、1996年)。この問題の全容を手短に掴むには、これについて継続的に取材を続け、数多くの関係者に取材した、当時TBSのワシントン支局長だった斎藤道雄による『原爆神話の五〇年』(中公新書)が参考になります。