サイトマップ

サイトマップ

PTSD理論の正当性を問う 補遺 第3部

PTSD理論の正当性を問う 補遺 第3部 アメリカの原爆トラウマ――加害者の“トラウマ” 6

アメリカの原爆トラウマ――加害者の“トラウマ” 6

今回で、本連載は最終回を迎えました。いよいよ、加害者の“トラウマ”の核心に迫ることになります。本稿ではまず最初に、加害者の“トラウマ”の実例として、1960年前後にわが国でも話題になったことのある、クロード・イーザリーの事例について検討します。しかる後に、これまでの検討を踏まえて、アメリカの抱える“原爆トラウマ”の本質を明らかにします。それは、従来的な視点とはかなり異なったものになるはずです。

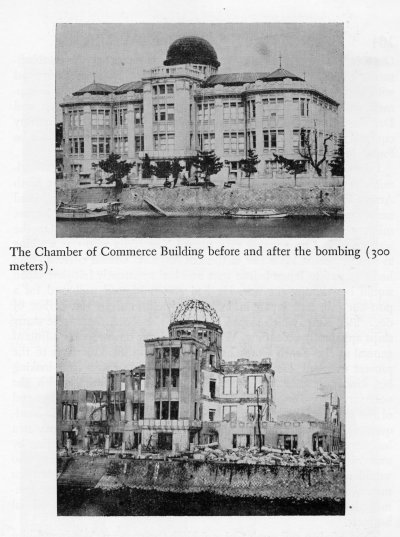

図35 被爆前の瀟洒な産業奨励館と被爆後の無残な原爆ドーム。Liebow, 1970, p. 103 より再掲。

|

|

「できればですね、人々が頭でわかってくれるだけでなく、肌で感じてくれるようなぐあいに、この体験の事実を伝えたいと思いますね。……ケネディにせよフルシチョフにせよですよ、一度でも〔被爆時の〕人びとの姿を目撃してたらですね、いっさいの核兵器を海の底に投げ棄てなきゃいかんと感じたことでしょうよ。……だからですね、まっ先にやらねばならんことは、あの日の人間のありのままの姿を、みんなにわからせるよう手を貸すってことなんです」。(補遺第1部2に登場する歴史学教授の発言。リフトン、1971年、265ページより)

|

クロード・R・イーザリー少佐は、原爆投下に先立って広島上空へ飛来した観測機ストレート・フラッシュの機長でした。同機は、リトルボーイを搭載するエノラ・ゲイが広島上空に到達する前に、当日の広島市上空が、目視による投下に適しているかどうかを、エノラ・ゲイに知らせるという重要な役割を担っていたのです。後年、イーザリーは、心身のさまざまな症状や問題行動を起こすようになります。一部の人たちは、それを、原爆投下に関与したことをイーザリーが深く後悔した結果なのではないかと考えました。

1918年、テキサス州の寒村に生まれたイーザリーは、地元の大学を卒業後、日米開戦の前年にアメリカ空軍に入隊しました。そして、いくつかの基地勤務を経て、ネブラスカの第393部隊に配属されます。その中から、広島・長崎原爆攻撃部隊が、当の隊員たちにも内密のまま編成され、1944年12月に、長期にわたる洋上飛行訓練を開始したのです。

翌45年6月、未だその使命を知らされていないイーザリーたちは、第509混成部隊の第一陣として、原爆を投下することになるB29特別仕様機の発進基地テニアン島に向けて出発します。テニアンでは、第21爆撃部隊に所属して、カーティス・ルメイ司令官の指揮下に入り、7月20日から始まった、模擬原爆であるパンプキン爆弾を日本に投下する実地訓練に参加します。この日、機長として東京上空に飛来したイーザリーは、皇居に投下したらどうかという部下の軽率な提案に、それが重大な軍律違反となるにもかかわらず同意し、高度9千メートルの上空からレーダーを使ってパンプキン爆弾を投下するのですが、外堀(呉服橋付近)に着弾して失敗に終わるのです。

7月26日、ポツダム宣言が発表されるより前に、分解状態のリトルボーイを搭載した巡洋艦インディアナポリスが、テニアンに到着します。7月31日、リトルボーイの組み立てが完了します。そして、8月4日、日本へ投下される特殊爆弾は原子爆弾であることが、初めて実行部隊に明かされたのです。エノラ・ゲイのポール・ティベッツ機長により、先発の観測機ストレート・フラッシュの機長に任命されたイーザリーは、運命の8月6日の未明、エノラ・ゲイより一足先に、8名の隊員とともに広島上空へと向かいます。

午前7時過ぎ、広島の侵入地点に到達したストレート・フラッシュは、7時25分に、広島上空は晴れているので投下が可能なことを知らせる無線連絡を、既に四国上空にまで来ていたエノラ・ゲイに送ります。この時点で、代替目標の小倉と長崎は、この日の被爆を免れたわけです。ストレート・フレッシュは、そのまま広島上空を離脱したため、市内では、いったん発令されていた空襲警報が、7時半頃解除されます。8時10分、広島上空に3機のB29が侵入してきます。そして、広島の中国軍管区司令部が警報を再び発令した直後、目標地点の相生橋に向けて、エノラ・ゲイからリトルボーイが投下されたのでした[註48]。

帰路、広島上空に引き返して爆発の様子を眺めたらどうかという好奇の声が、乗組員の間にあがりました。しかし、しばらくもめた後、2時までに帰島しないと、午後のポーカーに間に合わないという意見が優勢になったため、テニアンへまっすぐ帰ることになったのです。このことは、いかにも不謹慎な態度だとして批判されることが多いようですが、実際には、そのように軽佻浮薄な雰囲気を作らない限り、人類史上最悪の蛮行に加担したことによる罪業感が払拭しにくかったためだと考えるべきでしょう。

広島が焼き尽くされた夜、テニアン島では祝賀気分で報告会が開かれ、机の上にバーボンが並べられた。混成第五〇九部隊の隊員たちはポーカーに興じた。だが、「スキッパー〔イーザリーの愛称〕は落ち込んでいた。我々全員が同じ危険を冒したのだから、同じに報いられるべきだったのに……」。同僚から見て、イーザリーは明らかに元気をなくしていた。

それは、原爆の投下に関わることで多くの人を殺したからではない。ティベッツと同じひな壇に立てなかったことからくる悔しさゆえのことだった。(小坂、2005年、25-26ページ)

翌46年7月1日、イーザリーは、第二次大戦後、ビキニ環礁で初めて実施された核実験である「クロスロード作戦」に参加します[註49]。その時、原爆搭載機から12、3キロの距離を保って飛行していたイーザリーは、眼下にすさまじい核爆発が起こるのを目撃しています。その瞬間、「威力を確かめるために浮かべてあった九隻の船が波間に姿を消した」のでした。原爆実験への関与はそれだけに留まりませんでした。原子雲に突入してデータを収集するという任務も課せられたのです。そして、きのこ雲が立ち昇ってから13時間後に、原子雲の中を15分ほど飛行してデータを収集し、基地に帰投します。被曝量を示す、白かったはずのバッジは、相当量の被曝を意味する紫色に変わっていました(同書、26-27ページ)。

翌2日、UP通信は、この原爆実験で2機のB29が被曝したことを伝える記事を配信しますが、乗員たちの被曝や健康状態には、ひとこともふれませんでした。翌47年、イーザリーは空軍を退役します。その後、妻が二度にわたって流産したため、48年5月にイーザリーは、「46年7月に原子雲の中を飛んで放射線を浴び、その結果障害が現れた」として、退役軍人局を相手に訴訟を起こすのです(同書、28-30ページ)。

47年に空軍を退役した後、空軍から払い下げられた戦闘機を操縦して、キューバで暴動を誘発するという怪しげな仕事に加担してFBIに逮捕されます。首謀者は懲役刑を宣告されますが、イーザリーは不起訴になって放免され、まもなく、テキサス州ヒューストンでガソリンスタンドの仕事に就きました。この頃から、悪夢が始まっています。生活は荒れてきたものの、48年2月には、そのスタンドの副所長に昇格します。その一方で地元の夜間法科大学に籍を置き、仕事と法律の勉強を両立させようとするのですが、翌49年春には、両方とも辞めてしまいます。その年の晩夏に、再びガソリンスタンドの仕事に就きますが、この頃から、自分は少佐で、日本まで特別任務で飛行し、たくさんの人が死んだが、自分には多少なりともその責任があるという話を、同僚たちに向かってするようになります。その数ヵ月後、イーザリーに明らかな異変が現われるのです(同書、33-35ページ)。

職場監督の目から見ても、気力が見られなくなった。仕事をしなくなり、忘れっぽくもなった。「彼は落ち込んでいた。落ち込む時があった。彼は知的だったが、不幸な男のようにも見えた」

一九五〇年。イーザリーの記憶によると、初めて封筒に現金を入れて、広島市長あてに送ったのがこの年である。金額は数百ドルで、「原爆の犠牲となった子供たちのリハビリに使ってほしい」と書いて入れた。(同書、35-36ページ)

この頃のことでした。妻とともに郷里を訪れ、上機嫌で繁華街を歩いていた時、50メートルほど先に、こちらに向かってくる郵便配達員の姿が見えました。その瞬間、イーザリーは、顔面が蒼白になり、妻を抱えて逃げ出そうとしたのです。

「それ以後、クロード〔・イーザリー〕は、保安官やハイウエー・パトロールマンなどに会っても、同じようにおびえ、逃げだすことがよくありました。それは、彼らが制服を着ているからだったのです。軍人への連想・幻影であることも、まもなくわかってきました。それは、日本軍人が、こちらにむかってやってくる、という恐ろしい幻想だったのです」

妻君によると、イーザリーは、それからのちは、子どもを見てもギョッとして立ちすくむ日が多くなったそうだ。無心に遊ぶアメリカの子どもの姿が、原爆で身を焼かれ、傷つき、泣き叫ぶ“広島の子ども”に見える、というのだった。

するとイーザリーは、いつもきまって「やめろ、子どもが燃えている!」という、のちに有名になったことばを、悲しげに叫ぶのだ。妻君は、そのたびごとに、「クロード、後生だから! クロード、なんでもないのよ!」と叫びかえす。だが、イーザリーの耳にはまったくはいらないらしい、と妻君は声を落とすのである。

やがてイーザリーは、深夜、いきなりガバとはね起き、これものちに有名となったことば――「投下せよ!」をふたこと、みこと、ぶきみな声で叫びだし、そのことばの上にくずれるように身を投げだす、という異様なふるまいがつづいたのである。(田口、1968年、25-26ページ)

その後まもなく、イーザリーは睡眠薬自殺を図り、3日後に精神科病院へ入院します。退院後、49年に100ドルの偽造小切手を振り出したのを皮切りに、奇妙な違法行為を次々と重ねます。51年には、25ドルと30ドルの偽造小切手を使って逮捕されています(小坂、2005年、44ページ)。その後に起こした主な犯罪には、次のようなものがあります。

したがって、一連の異常な言動や行動の原因は別のところにある、と考えなければならないわけですが、その問題は、本題とは関係ありません。ここで関係しているのは、異常な言動や行動を示したにもかかわらず「アメリカの良心」と言われた理由です。それは、イーザリーが次のような発言をしているためなのでしょう。

自分は広島を破壊するための“ゴー・アヘッド”(そら、かかれ!)の命令を下した当の少佐であること、自分にはこの行為を忘れることができないこと、この行為は一つの罪悪であり、そのために自分はひじょうな苦しみを感じなければならないこと、それで私は、日本の人たちに対して、ゆるしを求めました。……私には、広島の廃墟の下に眠っている人々が泣きながら、平和を求めてさけんでいる声が聞こえてきます。(オーストリアの哲学者ギュンター・アンデルスに宛てた1959年8月22日付私信。田口、1968年、67ページより引用)

僕(イーザリー)が考えていることは、人類の平和と平等というただ一つの真剣な願いなのだということを、医師たちやその他の人びとにわかってもらうために、僕はあらゆる手段をつくして努力してきた。人類への信頼こそ、君と僕とに共通の信念なのだから。しかし、おそらく君もわかっているだろうが、そうしたことを話したり書いたりすることは、この国ではあまり歓迎されないのだ。そして、彼らは、僕があたかもこの国の目的の達成を妨害する人間でもあるかのように思っているのだ。(同じくアンデルスに宛てた1960年11月15日付私信。小坂、2005年、49ページより引用)

この言葉だけを見る限り、イーザリーは、まっとうな主張をしている、という印象を受けるかもしれません。しかし、現実感が乏しい人たちの場合には、言葉だけなら、それらしいことをいくらでも言うことができるものです。その言葉が本当かどうかを判断するためのひとつの基準は、本人の言行が一致しているかどうかを見ることです。言行が一致していれば、現実をきちんと認識、把握したうえで発言していることになりますが、一致していなければ、それが実感できないまま、内実を伴わない単なる言葉として発言しているにすぎないことになるのです。

イーザリーの発言を好意的に考える人たちでも、イーザリーが虚言を交えて過去を美化する傾向(田口、1968年、139-150ページ)を持っていることは認めています。ティベッツをうらやましがるような態度を見せ、広島への原爆投下の翌年に行なわれたビキニ核実験に平然と参加し、キューバで暴動を誘発するような、うしろ暗い仕事に手を染めているにもかかわらず、日本の国会議員に宛てた私信に、次のように書いたとされているからです。

一九四五年八月六日というこの日以来、私は、戦争の原因をなくし、あらゆる原子兵器を禁止するという使命のために自分の一生をささげよう、と決心した。……私はこのことを、広島上空から基地へ帰還する飛行機の中での、お祈りのなかで誓った。……自分の義務を果たすということは、第二のすばらしいことである。そして、この義務とはすなわち、赤、白、黒、あるいは黄色をとわずあらゆる人種のすべての人々に対して、恐怖と貧困と無知と隷属のない、幸福にみちた生活を保障することである――私は、広島上空からテニヤンの基地へ帰る飛行機の中で、この義務を果たすことを誓ったのです。(小坂、2005年、153-154ページ)

以上のように、イーザリーの発言は一貫性を欠き、したがって信頼性に乏しいと考えざるをえなくなるわけです(同書、44ページ)。それに対して、エノラ・ゲイの機長であったポール・ティベッツは、最初から最後まで言行が一致していて、その点ではきちんと筋が通っています。それは、ふつうの社会生活を営むうえで必要不可欠な、確たる現実感と責任感を持っているということです。原爆投下について、ティベッツは、次のように述べています。

私は、原爆の使用を支持する。私がそう言うのには二つの基本的な理由がある。(日本人に捕まり、戦後解放された)アメリカの捕虜に会った。全くひどい話だった。……二番目に私は、日本人が戦い続けたであろうと信じる者の一人だ。……原子爆弾がわれわれの手にある以上、それは使うべきだ。それで、敢えて言うが、私はこの兵器の使用を支持する。……この件に関して、合衆国空軍や合衆国政府が私を守ってくれたことは一度もなかった。私はこれをしたことに対する道義的な罪ある結果として狂人、飲んだくれ、そのほか、あなたが見捨てられた者に対して想像できるあらゆる者として、とがめられてきた。(同書、152-155ページ)

このようにティベッツは、自分たちは正しい行動をしたと主張している点で、首尾一貫しており、しかも、自分の発言に対する責任を、きちんと引き受けています。これが、一人前の社会人としてあるべき姿です。逆に、その一貫性に重大な欠陥がある場合には、一人前の社会人とは見なされなくなってしまいます。あっさりと前言を翻し、それまでとは正反対の発言をしているにもかかわらず、その見解を変えるに至った了解可能な理由や、それまでの姿勢に関する真摯な反省を語らずにすませているとすれば、責任ある発言とは見なされないのがふつうです。その主張に正当性があるかどうかという問題は、本人が信頼の置ける人物であることを示す条件が満たされた後の話なのです。どちらの陣営にしても、自分が正しいと思うほうについてゆく人たちがいるわけですが、信頼性のない発言を平然と繰り返す人間についてゆこうとする人は、ほとんどいないでしょう[註50]。

イーザリーの主張は、その断片がいかに“アメリカの良心”や“平和の戦士”のように見えたとしても、ティベッツの主張と比べると、根本的信頼性に決定的に欠けるわけです。原爆投下は正しかったと主張するティベッツとは、曲がりなりにも意見を闘わせることができるでしょうが、イーザリーとは、議論する意味も余地も全くありません。いったん“同意”や“説得”が成立したかに見えても、またすぐに態度を変えてしまう可能性が高いからです。イーザリーの発言は、一時的に世間の耳目は引くことがあっても、世論を動かす力にはなりえないのです。

イーザリーの行動、言動にはやはりつかみどころがなく、常人の理解の度を超えた部分が確かにある。だが、その混乱こそ、精神が被った傷であり、罪の意識がもたらしたものであるという見方も一方では成り立つ。自分を罰するためにあえて罪を犯し、刑務所に入り、精神病院でもショック療法を望んだという話は、それはそれでけっしてうそではないように思えてくる。(小坂、2005年、155-156ページ)

この場合、その「常人の理解の度を超えた……混乱」は、まさに精神病患者が示す症状の一部と考えなければならず、だからこそ、刑法にふれる行為をしたとしても、責任能力がないと見なされ、その行動の責任を問われることがないわけです。経験的に言って、精神病的な症状の内容に意味を求めることには、そもそもむりがあります。また、純粋に論理的に考えても、「あえて罪を犯して、刑務所に入り、精神病院でもショック療法を望んだ」のが事実であり、その理由が仮に自らを罰することにあったとしても、原爆投下作業の一端を担ったことによる罪業感にその原因があるとは、必ずしも言えないはずです。

逆に、イーザリーが自分を罰しようとしたのだとしても、私の考えかたがこの場合にも当てはまるなら、その自傷行為の原因は、その直前にあった出来事に関係しているはずであり、過去の“トラウマ”とは無関係であることになります。また、本心から発したものではないイーザリーの主張は、結果的には自虐的なものと言うことができるでしょう。

マンハッタン計画や原爆投下にかかわった人たちは、数千の単位にのぼるはずですが、その中にも、イーザリーのような人物は皆無に近いと思います。この事実からもわかるでしょうが、加害行為に大なり小なり加担した人たちの場合、原則としてこのような“混乱”を起こすことはありません。罪責感や反省から逃げ回る人たちは、一貫して、その出来事との直面を避けて考えないようにする一方で、自らの正当化を図ろうとするでしょうし、数はきわめて少ないものの、それに真正面から向き合う人たちは、一貫してその問題と真剣に取り組み、その結果として、目が開かれることになり、生きかたも根本から変わることでしょう。また、途中から路線を変更する場合には、どちらにしてもその理由を明言し、反省の言葉を口にするはずです。いずれにせよ、ふつうの人間であれば、それなりに首尾一貫した行動を取るわけです。

ところで、先のジャーナリストは、次のような発言もしています。

原子爆弾からどれだけのエネルギーが解き放たれるかを推し量る科学の目を持っている人、あるいは優れた想像力、研ぎ澄まされた洞察力を持った人にとっては、尋常な精神状態ではいられないほどの忌まわしい殺人破壊兵器を、我々は産み落としてしまったのだ。(同書、158ページ)

直接、間接を問わず大量無差別破壊兵器をつくり出し、実戦で使った「殺す側」の人々が、何らかの心理的な反動、反作用を被らないではいられなかったのではないか〔中略〕言い方を変えれば、原爆の出現は、その桁外れの殺傷力と、想像を絶する被害、後遺症から、戦争にかかわる人々の心理状況まですっかり変えてしまうほどのインパクトを持たずにはいられなかったのである。(同書、192ページ)

原子爆弾の出現は、いわゆる異常な行動や言動の原因とはならないにしても、人類にとってそれほど大きな出来事だという点ではその通りでしょう。にもかかわらず、原子爆弾の製造計画にかかわった人たちや、その投下にかかわった人たちに、その認識がほとんどないように見えるのはどうしてなのでしょうか。イーザリーが示したような異常な行動や言動が、そのことと無関係であることははっきりしたとしても、なぜアメリカ人の圧倒的多数が、原爆投下は戦争終結に必要だったと考えてすませることができるのでしょうか。これこそが、異常な反応と言わなければなりません。そして、ここにこそ、アメリカの“原爆トラウマ”の謎を解く鍵があるのではないでしょうか。

|

私たちが日本人に対してつかった原子爆弾は、日本に対してつかったのではない。なぜなら、日本はすでに完全に敗北していたからだ。

原爆はソ連との政治戦争に使用されたといえる。占領は私たち自身の政治・経済目的を達成するための装置だ。この目的に日本人が関係してくるのは、たまたま日本人がチャモロ族と同じように戦略的に重要な島に住んでいるからにすぎないのだ。(ミアーズ、1995年、151ページ) |

ここで、これまで検討してきたことを、簡単に振り返っておきます。アメリカが、2発の原爆を広島と長崎に相次いで投下した表向きの動機は、アメリカの将兵(および日本の将兵と市民)の犠牲を極力減じようとすることでした。その裏には、復讐心の存在もありました。しかしながら、これらは、二次的ないし表面的な動機にすぎないことがわかりました。

それに対して、より本質的な動機としてあげられるのは、核爆発の実験と戦後の覇権掌握への激烈な意欲のふたつです。この実験は、その破壊力と放射線による人体の傷害のふたつを対象としたものであり、ソ連の機先を制しようとするという目的を持っていました。そして、それらの動機を内外に隠蔽しようとして、さまざまな正当化や工作が行なわれてきたのです。真珠湾への奇襲攻撃を持ち出したり、100万人の命を救ったという主張を行なったりするわけですが、それを反撃されると、すぐにヒステリックな反応をする人たちが多いのも、これが正当な理由ではないことを、各人が(心の底で)承知している傍証と言えるでしょう。

とはいえ、当事者たちばかりでなく、アメリカの一般国民の間にも、これらの点を率直に認めようとしない人が多いのは、なぜなのでしょうか。そこには、いわゆる愛国心という要素が関係していそうです。本連載の最後に当たる本章では、これらの点について検討することになります。

この連載が始まった翌日から、「眞相はかうだ」というラジオ番組の放送が開始されます。それは、少年の質問に事情通の文筆家が答えるという形式になっていて、同年12月9日から毎週1回ずつ、翌46年2月10日までの10週間にわたって放送されました。その後は、引き続き「眞相箱」として、同年12月4日までの41週にわたって放送が行なわれ、これを書籍の形にまとめて出版したのが、『眞相箱』というGHQの著述になる啓蒙書でした(同書、20-21ページ)。

その『眞相箱』には、「航空作戦」という章の下位項目として、「原子爆弾が広島に投下されたとき合衆国世論はどんなものでしたか」という質問があり、その中で、原爆の開発および投下がアメリカにとっていかに正当なものであったかが、例によって“勝者の論法”を弄しつつ、ひと通り説明されています。しかる後に、「僅か一日」のうちにニューヨーク・タイムズに寄せられたという、原爆投下に関する読者の投書が、宗教指導者のものを含めて、いくつか紹介されているのです。ここには、自国にとって不利になるはずの発言ばかりが掲げられているので、さすがにわが国屈指の右派の論客も、「あの戦時中に、政府の軍事作戦について、これだけの賛否両論が表明されたことは、米国のデモクラシーの力である」(櫻井、2002年、369ページ)と手放しで賞賛しているほどです。次に、それらの投書を、宗教指導者たちの発言を含めてそのまま引用します。

曰く「原子爆弾は我が国歴史の汚点となるものである。」

曰く「これは集団的殺戮、全くのテロ行為だ。」

曰く「そんなものは、一切合財大西洋か太平洋に投げ込んでしまえ。弱い人間がこのような強大な破壊力を所有することは危険である。」

メソジスト派のジー・ブロムリー・オクスナム僧正とジョン・ホンダー・ダレス弁護士は、全米教会参議会を代表して次のようにいっております。

「キリスト教国家をもって自任〔ママ〕する我が国が、原子力をかかることに使用して、何等道徳的呵責を感じないとするならば、他の国も又これに倣うであろう。〔中略〕かくて、唐突にして決定的な人類破滅の舞台は設けられることになるであろう。」

クエーカー派ウィリアムペン大学の学長セシル・ヒンショウ博士は、原子爆弾について「野蛮な、非人道的戦争方法である。その使用は許し難い」といっております。(同書、367ページより引用)

これらの投書は、ハーシーの「ヒロシマ」が『ニューヨーカー』誌に掲載されるはるか以前に書かれたものです。したがって、アメリカの一般市民には、きのこ雲の下で発生した惨状がまだ、ニューヨーク・タイムズの報道を通じて、漠然とした形でしか知られていない(現実には、今でもほとんど知られていませんが)時点のものです。しかしながら、先述のように、原爆の開発および投下の正当性が、この引用文の前でひと通り説明されているのです。したがって、投書の指摘がいかに正当なものであったとしても、GHQやアメリカ政府は、それによって不利益を蒙ることはなかったはずです。一新聞の読者の投書や宗教指導者の発言と断って紹介しているので、GHQやアメリカ政府を代弁したものではないことが、はっきりわかる形になっているからです。

日本でも、被爆地以外の人たちは、まだ原爆の悲惨さを実感として知りませんでしたから、これらを読んだ日本人の多くは、原爆という新型爆弾を日本に落としたことを、アメリカの人たちは自ら進んで認め、それを深く後悔しているので、アメリカ人はずいぶん良心的だと、素直に受け止めたことでしょう。ところで、『眞相箱』の目的は、先述のように、日本人をアメリカの方針に従順に従わせることにありました。ですから、それまで軍国主義一辺倒で、“大本営発表”[註53]に慣らされてきた日本人を相手にして占領政策を推し進めるためには、一見するとアメリカにとって不利益に見えるような意見を載せたとしても、それを通じて民主主義の一端を体感させたほうが、むしろ好都合だったはずなのです。

投書を紹介する際に、双方の意見を載せて“バランス”を取ることをしないで、原爆投下に批判的な意見ばかりを載せた理由は、もうひとつありそうです。今も状況はほとんど変わりませんが、先述のように、当時も原爆投下に賛成する人たちのほうが圧倒的に多かったわけです。したがって、ニューヨーク・タイムズの投書欄に、原爆投下を憂える投書ばかりが集まる「一日」がたまたまあったとしても、全体としては正反対の状況だったはずなので、あえてそのような「一日」を選んだことになります。そのうえで、「連合軍が勝利を博した前後のあわただしい頃には、原子爆弾に対する世論などというものを正確に調べようとする人達は、一人もいなかったのであります。従って世論がどんなものであったかお伝えすることは出来ません」(同書、362ページ)として、事実を包み隠すことまでしているのです。

アメリカの世論調査によれば、国民の一〇〜一三パーセントは一貫して日本人の「絶滅」あるいは「根絶」を支持しており、同様の割合で日本敗戦後の厳しい懲罰を支持している。よく引用される四四年一二月の調査では、「戦争が終わったら、日本に対してどういう処置をとるべきだと思うか」という問いに対し、一三パーセントの回答者が、「日本人の全員殺害」を希望し、三三パーセントが国家としての日本の崩壊を支持している。〔中略〕戦争が終わり日本が平和的国家再建を目指しはじめたあとでさえ、驚くべき数のアメリカ人が、日本が原爆投下後あまりにもあっけなく降伏してしまったことを残念がっている。四五年一二月「フォーチュン」誌が行なった世論調査によれば、回答者の二二・七パーセントが「日本が降伏する前に、もっと原爆を」使う機会があればよかったと考えていた。(ダワー、2001年、113-114ページ)

これは、補遺第1部1の第2章(「きのこ雲を上から望む」)で、ジョン・ダワーの著書『容赦なき戦争――太平洋戦争における人種差別』から引用しておいた文章です。また、原爆投下直前に当たる8月10日から15日にかけて、ギャラップ社が行なった世論調査によれば、「日本の都市にたいして新しい原爆を使うことを認めるか、認めないか」という質問に「はい」と答えた者の比率は85パーセントだったのに対して、「いいえ」と答えた者は10パーセントにすぎなかったそうです(荒井、1985年、7ページ)。アメリカ人たちは、日本人全体に対して、意識の上では、このようにきわめて強い敵意や憎悪や復讐心を抱いていたわけですが、その事実を日本人に知られると、占領政策を進めるうえで不都合だと、GHQは判断したのでしょう。そして、アメリカ政府は、日本の非軍事化と民主化を推進するために、自国の世論を無視することまでして、“象徴 Symbol”としてではあっても、天皇制を存続させたのでした。一般のアメリカ市民の目には届かないという安心感があったことも手伝って、『眞相箱』には、同じような判断のもとで、市民の意見として、原爆投下に批判的なものばかりを選んで掲載したということです。

ここで肝心なのは、原爆は「我が国歴史の汚点」であり、原爆投下は「集団的殺戮、全くのテロ行為」で「野蛮な、非人道的戦争方法」だと言えば、日本人が多少なりとも気を許すはずだということを、GHQやアメリカ政府の要人たちが完全に承知していたという事実です。これは、日本人を懐柔するための方便にすぎないので、あえてこの点を問題にする意味はない、と思われるかもしれませんが、実は、このことはきわめて重要です。

日本軍が中国大陸や東南アジア各地で繰り返してきた蛮行については、そのような事実はなかったとして否定するか、あったとしてもたいしたことはなかった、などとして片づけようとする陣営がわが国にありますが、アメリカが原爆を投下したことを、また、それによって多数の死傷者が出たことを否定しようとする陣営は、わが国にはもとよりアメリカにもありません。原爆投下によって広島と長崎が壊滅状態になったことは、否定しようがないからです。原爆投下の正当化を是が非でも図りたいアメリカ側が、事実を歪めるとしても、せいぜいのところ、死傷者の数を過小に見積もり、その苦痛や苦悩を矮小化し、放射線傷害の存在を軽視ないし否定するくらいのものであり、したがって、両陣営の間に攻防が起こるとしても、必然的にその周辺に限られます。そして、その攻防の際にもアメリカ側は、当然のことながら、原爆投下を正当化すべく強力な意志を働かせるわけです。そのことは、これまで細かく見てきた通りです。

一方、唯一の被爆国として、後に核廃絶を希うことになる日本側としては、原爆が投下された結果として、地上でどのようなことが起こったのかを、アメリカの人たちには目をそらさずに直視してほしいという願いを、きわめて強く持っています。しかし、アメリカ側はそれ自体を頑なに拒否し続けて現在に至っているわけです。このような状況の中で、日本側が喜ぶとしたら、アメリカ側がどのような態度を示した時でしょうか。そのことは、犯罪被害者の遺族の立場に立ってみるとわかりやすいでしょう。それは、加害者側が、自らをかばうことなく、事実を包み隠さず認めること以外にありません。アメリカ側は、懐柔のための方便という理屈がつけられるからでしょうが、日本側に起こるはずのこうした心の動きを承知しながら、あえてこの方法を加減しつつ使ったということであり、それはとりもなおさず、自分たちが、そう言われてもしかたがないほど非道な行為に及んでしまったことを、心の底で完全に承知していることの現われと考えるべきでしょう[註54]。

では、日本政府が、何らかの目的で中国や韓国や東南アジアの国々を喜ばせようとする意図があったとした場合、日本軍がその地で繰り返してきた蛮行を率直に認める発言を、たとえ新聞の投書を引用するという形の“芝居”であったとしても、はたしてできるものでしょうか。日本政府は、「不幸な歴史があった」とか「日本は侵略の罪を犯した」という程度の発言をするまでにも、実際にはかなりの時間を要しています。これまで最も踏み込んだとされる発言にしても、せいぜいのところ、「わが国は、遠くない過去の一時期、国策を誤り、戦争への道を歩んで国民を存亡の危機に陥れ、植民地支配と侵略によって、多くの国々、とりわけアジア諸国の人々に対して多大の損害と苦痛を与えました」(1995年8月15日に催された戦後50周年記念式典での村山首相の談話)という程度の漠然としたものなのです。では、非公式でなら、もっと踏み込んだ率直な発言ができたのでしょうか。

それに対しては、日本人は「反省なき民族」だという批判が行なわれてきました。そうなのかもしれません。しかし、そうした要素を割り引いたとしても、また、『眞相箱』の引用がアメリカ政府の公式発言ではないとしても、GHQやその背後にいたアメリカ政府が、原爆投下に批判的な投書ばかりを、国民の総意を無視するまでして『眞相箱』に掲載したのは、やはり、心底ではよほどひどいことをしたと思っているためだと考えざるをえません。

その反省に際して、原爆投下が地上の人間にもたらした惨劇を見るだけでは不十分なことは、あらためて指摘するまでもないでしょう。原爆を投下するに至った経緯や動機についても、冷徹な視線で振り返り見る必要があるのです。ただし、政策決定者が、その動機を意識の上で明確に承知していたとは必ずしも限らないので、その点は念頭に置かなければなりません。そこで、日本の2都市への投下決定に至るまでの経過を丹念に辿ってゆくと、やはり〈核爆発の実験およびそれが人体に及ぼす影響の観察〉と〈戦後の覇権掌握〉のふたつが、その動機として明瞭に浮かび上がってくるのです。

ところで、真珠湾への奇襲攻撃に対する報復という理屈づけは論外としても、秘密裏に進行させてきたマンハッタン計画に莫大な国家予算を注ぎ込んだことを、国民に納得させる必要があったため、原爆を使って速やかに戦争終結を図らざるをえなかったのではないか、という観測も実際に行なわれています。しかしながらそれは、真の動機を自他の意識に包み隠すための表面的動機にすぎません。原爆投下が諸外国からヒトラーを超える残虐行為と見なされ、その結果としてアメリカの国家としての誇りや品格が問われるのを恐れるのであれば、ソ連軍が満州に進攻してからではなく、もっと早い時期に天皇制存続を認めることで、戦争終結を図ればよかったからです。また、そのほうが、両者の犠牲もはるかに少なくてすんだはずなのです。そのことを自国民に向かって説得するのが、政治家の役割というものでしょう。

しかしながら実際には、日本政府が、さまざまな外交ルートを通じて、和平の調停を模索していたことを、アメリカ政府は完全に把握していたにもかかわらず、“無条件降伏”にこだわる形で、終戦の引き伸ばし工作をしていたのです。したがって、日本の敗戦前にかろうじて原爆が開発できたというよりは、原爆が完成するまで、アメリカが日本の敗北を許さなかったというほうが、実状に近いでしょう。

そのため、第二次世界大戦を生き延びることになる、唯一の帝国主義国家たるアメリカ合衆国による戦後の覇権掌握と、そのために必要になるであろう核爆発の実験およびその影響という、不即不離の関係にあったふたつの動機を、2種類の原爆を投下することで現出させた地獄絵図と冷静に突き合わせ、厳密に検証しなければなりません。このふたつの動機のために、アメリカ側は、フランスのジャーナリストから「人類の恥」と断罪されてしまうほどの愚行を、広島と長崎というふたつの都市に対して相次いで行なったのです[註56]。その検証作業は、被害者側や部外者なら少しも難しくありませんが、是が非でも自分をかばおうとして強い意志を働かせる加害者側には、きわめて難しいはずです。

殺人事件などの個人の犯罪を考えるとわかりやすいでしょうが、殺された肉親が戻ってくることはもはやありませんから、被害者の遺族は、次善の策として、加害者の更生と同種の犯罪の再発防止とを強く希うようになります。誰であれ、犯罪被害者の遺族という立場に立たされれば、そのことが自分たちの生涯のテーマとならざるをえないのです。いつの日か、その重い課題から解放され、新しい人生を歩み始めることができるとすれば、それは、加害者が更生したことを確信できた時にほぼ限られるでしょう。加害者が、自ら犯した犯罪やその結果に向き合おうとしない場合、遺族はその死刑判決が確定した時に喜びはしますが、それは、真の喜びとからほど遠いものです。

原爆投下と被爆者についても、全く同じことが言えます。原爆によって亡くなった人たちの遺族や、放射線障害などの後遺症で苦しんでいる人たちの希いは、アメリカの政府や国民が、自らをかばうことなく、自らの非を率直に認めることであり、もはやこの世界で原水爆が使われることはないという確証が得られることでしょう。そのあかつきには、広島と長崎は、その重い課題から解放され、新しい道を歩み始めることができるのです。

ところが、アメリカの政府や国民の多くは、それとはほど遠いところにいます。しかしそれは、自分たちの非に気づいていないということではなく、先述のように、心の底ではそのことを完全に承知しているためでしょう。したがって、そうした相手を被爆者が説得しようとしても、議論がかみ合わないのは当然であり、その結果として、60年以上も膠着状態が続いて現在に至っているわけです。妄想を持っている相手に、その誤りを説得しようとしているのに等しいわけですから、これまでの方法論によって相手を変えようとすることには、そもそもむりがあるのです。

アメリカ政府は、原爆投下の決定に直接かかわったわけですから、その正当化を図るのはわかるとしても、直接にかかわっていない国民までもが同じような正当化をするのはなぜか、という問題があります。そこには、愛国心という要素が関係しているはずです。そこで、次に愛国心とその周辺の問題を手短に検討します。

また、その唱道者や支持者の意に反して、そこには“国家の品格”もありませんし、他国からの信頼性が高まることもないので、〈国家の進歩〉という概念があるとすれば、そうした進歩につながることもありません。しかし、自己陶酔している人が、自らを自己陶酔という言葉で表現することはないように、国粋主義に没入している人々が、その姿勢を自ら国粋主義と呼ぶことは原則としてありません。それは、愛国心の発露とされてしまうのです[註57]。国粋主義という名称は、多少なりとも批判的な色彩を持つ、あくまで第三者的な呼称だからです。

あらためて言うまでもないでしょうが、国粋主義は、わが国の専売特許ではありません。どの国にもあり、それがきわ立って見られる時とそれほどではない時とがあるのです。もちろんアメリカも、その例外ではありません。次に引用するのは、GHQの諮問機関であった「労働政策11人委員会」の一員として、日本の労働基本法の策定に携わった経験を持ち、日本の歴史や日米関係にも通暁していたヘレン・ミアーズが1948年に行なった発言です。

アメリカも戦争の後ろ盾に国民を統合するため、伝統を利用したのだが、とかくそれが忘れられがちだ。私たちは民主主義とキリスト教の名のもとに戦った。「天皇制」と神道が本来、戦争を内包しているのに対して、民主主義とキリスト教は本来、平和であると私たちは主張する。日本の学童が天皇の肖像に最敬礼をしたのは、アメリカの学童が「国旗に忠誠を誓う」のと同じ国民的儀礼だが、私たちはそれを見ようとしない。〔中略〕

私たちアメリカ人は、平時には、愛国心を当然のものとして表に出さない。アメリカの歴史や国家に命を捧げた人に対する尊崇の念を表わす七月四日(独立記念日)とか戦没者追悼記念日以外は、愛国心を表に出して騒ぐ民族ではないが、戦争中は、私たちも国家神道を絶えず感情的に表現していたのである。日本人を教育して心情的国家意識を捨てさせたいと思うなら、まず私たちの心情的国家意識を捨てるべきである。(ミアーズ、1995年、162、164-165ページ)

国家神道は、明治政府の「発明」(ブルマ、1994年、274ページ)になるものですが、ミアーズによれば、わが国ばかりかアメリカにも、「国家神道」(原文では State Shinto)があったというのです。それは、ここで「心情的国家意識(emotional nationalism)」という言葉で表現されている国粋主義のことです。加害者側がそうした国粋主義に浸っている限り、被害者側が冷静に事実を指摘したとしても、自国の罪状をそのまま認めることなどありえませんから、必然的に膠着状態が続くことになります。また、“国益”に反するとして過去を否定するのみの、国粋主義に浸りきった2国同士がぶつかり合った場合にも、それぞれが自国を弁護し、相手を非難することに終始するため、やはり何の進展も見られないでしょう。それどころか、その決着を図るべく、武力に訴えることにすらなりかねません。

自分の国を心底から愛する人は、当然のことながら、自分の国がりっぱであってほしいと願うものです。ところが、歴史をひもとくまでもなく、自国民や他国に対して、過酷なあるいは残虐なふるまいをしたことのない統治者や国家は、事実上存在しません。そのため、自国がりっぱであってほしいとする願望と、どう折り合いをつければよいかという問題が起こり、その対応をめぐって陣営が大きくふたつに分かれるのです。

一方は、自国がりっぱであってほしいと願うからこそ、自国の暴挙や非道を的確かつ率直に指摘し、国家として反省することを通じて進歩する方向へ向かわせようとする陣営であり、もう一方は、自国は悪いことなどしていない、したとすれば相手が悪かったからだ、あるいは治安を維持するために、あるいは国際情勢を安定させるために必要だったからだとして、さらには“国益”に反するからとして、自らの“恥部”を見ようとしない反動的な陣営です。後者の場合、それは実は恥部なのではないかという懸念があるからこそ、あるいは恥部と認識できるからこそ、それを否定し、美化や正当化を図ろうとするということです。言うまでもなく、前者は愛国心を奉ずるグループに、後者は国粋主義に没入しているグループに対応します。また、本質的な進歩を嫌う後者の発想は、支配する側のものでもあります。

自己陶酔や国粋主義という陥穽にはまっている場合には、自己批判という姿勢が決定的に欠けてしまうため、自己や自国を厳しく批判するのは、自重心や愛国心の現われだという、あたりまえの考えかたを受け入れることはもとより、意識ではそれを理解することすらできません。それどころか、自己や自国を批判することは、“国益”に反するばかりか、“道徳観が崩壊”した結果であり、“愛国心”を欠いた“自虐的”で“亡国”的な“国賊”的態度であり、進歩どころか後退でしかないと思い込んでしまうのです。そのため、この立場は、“憂国”という色彩を帯びやすくなります。国粋主義という言葉とは違って、これは、自称する場合の多い自覚的な言葉です。

ところで、たとえば動かしがたい証拠を突きつけられてすら、自己の“利益”を守るためとして(第三者から見れば私利私欲のために)それを全否定したり、被害者のせいにしたりして、自分の罪を頑ななまでに認めようとしない殺人犯の姿を見れば、誰であれ、その態度を卑劣であり見苦しいとは言っても、「潔い」とも言わなければ「美しい」とも言わないはずです。また、それは、自己の利益になるどころか、反省がないとしてかえって重罪を科せられる結果にしかなりません[註58]。国家の場合もこれと同じで、旧悪について自己批判もせず、“美しいアメリカ”や“美しい日本”という自画をひたすら自賛する態度は、外から見れば見苦しい以外の何ものでもないし、真の意味での国益に反する結果にしかならないのです。

自国の恥部にふれることを何とかして避けようとする人たちは、もちろん世界中にいます。次に引用するのは、郊外にナチの臨時収容所があったパッサウというドイツの小さな町に住む、戦後世代の男性の発言です。この男性は、悪名高きダッハウ強制収容所について、死の収容所だったとよく言われるが、「まったくの嘘です。あれは労働キャンプにすぎませんでした」と、ナチの犯罪を徹底的に反省しているはずのドイツ人にあらざる発言をしています。続いて、この男性は、地元にあった収容所と、その被害者を悼んで1980年代前半に建てられた小さな慰霊碑について尋ねられた時、次のように述べています。

私の本音を言わせてもらうと、たとえば、片腕が不自由だとしたら、本当のところ人目にさらしたいとは思わないでしょう。あの頃は、われわれの歴史にとって最低の時期でした。でも、何千年も続く歴史のなかのたった十二年間ですよ。だから、皆、隠したいと思うのです。片腕の不自由な人が半袖シャツを着たがらないのと同じです。(ブルマ、1994年、342-343ページ)

これは、国粋主義者の舞台裏をかいま見せてくれる、ほほえましいほど正直な告白です。この町には、『ナスティ・ガール』という映画のモデルにもなったアーニャ・ロスムスという女性が住んでいます。この女性は、ナチス時代のわが町で何があったのかを、時間をかけて徹底的に調べあげたのですが、その過程で、町中の“愛国者”たちから、「郷土に泥を塗った」として、冷たい仕打ちはもとより、いやがらせや脅迫も受けたのです(同書、334ページ)。ドイツの人たちは、日本人と違って過去に正直に向き合ってきたと言われますが、どちらかといえばそれは公的姿勢ないし建前(ベルクソンの言葉を使えば、「閉じた道徳」に基づくもの)であって、実際にはそう簡単なものではないことが、このような事実によってわかるでしょう。

アーニャ・ロスムスのように、自国の姿を冷静かつ客観的に見ることができる、真の意味での愛国者なら、郷土や自国の恥部を隠そうとする姿勢を、やはり見苦しいと言うでしょうが、上の男性のような憂国の士の場合、少なくとも意識の上ではそうではありません。それどころか、「お互いに過去の戦争に対しては口をつぐむのがそれぞれの国の死者に対する礼儀」であり、それこそが「国際関係の最低の了解事項」(田中、2002年、24ページ)だと主張する論客もいるのです[註59]。しかし、そこまで八方破れになってしまうと、敵方からばかりか、味方側からも相手にされなくなってしまうでしょう。

自国の蛮行を掘り起こし、それを直視しようとする立場を“自虐史観”として糾弾し、そのような事実はなかった、仮にあったとしても、戦争だからしかたがなかったし、そうせざるをえなかった、あるいはたいしたことではなかった、さらには、そうした事実をあからさまにすることは“国益”に反するなどと主張する人々の非生産的姿勢は、愛国心に基づくものではなく、自己満足的な国粋主義によるものであることが、以上の検討によってあらためて明らかになりました。

では、“自虐史観”に不満がある人たちは、“自虐史観”を裏づける資料や証言に対して“批判”するばかりで、自分たちの手で厳密な実地調査をしないのは、なぜなのでしょうか。実施するにしても、最初から否定的な証言やデータを集めようとして、及び腰で行なったのでは、言うまでもなく、何の意味もありません。科学的仮説の検証の場合と同じく、自分たちの考えかたに批判的な立場に立って厳正に行なわない限り、信頼性の高い結果は得られないからです。日本は敗戦国であり、しかも連合軍に占領されてしばらく自由がきかなかったため、終戦後すぐには、中国や東南アジアでそのような調査ができなかったのはたしかです。しかし、日本が主権を取り戻した後や、中国との国交が回復した後なら可能だったし、今からでも決して遅くはないのです。

一方、戦勝国アメリカは、戦後まもなく、ドイツに続いてわが国にも大規模な戦略爆撃調査団を派遣して厳密な調査を行ない、その成果をまとめた108点にものぼる報告書を、「太平洋調査編」として公刊しています。また、ABCC(原爆傷害調査委員会)を組織して、広島と長崎で放射線傷害に関する大がかりな調査も独占的に行なっています。それは、戦後の覇権掌握に向けて、原爆投下や戦略爆撃が、実際にはどの程度の効果を持っていたのか、また、核爆発によってどのような放射線傷害が発生するのかを、自国民をも被験者にして、正確につかんでおく必要があったためなのでしょう。それはそうとしても、日本が独自に行なっていた被爆者の治療や調査のデータをすべて奪い取り、本国に持ち帰るという奸策を弄することまでして、事実を可能な限り正確に把握しようとしていたのです。皮肉なことに、この点は、中国(旧満州)で、世界最大規模の細菌戦部隊(731部隊)が、生物化学兵器(毒ガスや細菌)を開発するために、たくさんの中国人を被験体として使い、生体解剖することまでして正確なデータを得ようとしていたこと(青木、2008年; 本多、1981年、57-86ページ; 森村、1981年)と、根本的な点で共通しています[註61]。だからこそ、それまで敵対関係にあったはずのこの二者は、“国益”のため終戦後すぐに手を結ぶことができたのでしょう。

ところで、極東国際軍事裁判(東京裁判)では、日本軍の残虐行為を公正な立場から裁くという建前とは違って、戦勝国が、原爆投下や無差別戦略爆撃をはじめとする自分たちの残虐行為を棚に上げて、復讐心に基づいて敗戦国を罰するという側面が確かにありました[註62]。しかし、東京裁判を通じて初めて明らかにされた日本軍の蛮行が、事実に反する、あるいは事実を歪めた結果だと主張するのなら、専門家たる歴史学者が反駁できないほどの有力な根拠や証拠を、自力で探し出す必要があるはずです。その場合、ひとりよがりという批判を避けるためにも、また、外部からの批判を受けて正確を期すためにも、それを、内輪の集まりではなく、開かれた学会で提示しなければなりません。

“自虐史観”を批判する陣営の弱点は、自分たちが槍玉に挙げている“自虐史観”がもし本当だとしたらどうするのか、という視点がほとんど欠落していることです[註63]。これは、殺人事件の被告側の弁護士が、動かぬ証拠がたくさんあるにもかかわらず、被告の主張をうのみにして、ひたすらその無実を信じ、弁護活動を続けている状況とある意味で似ています。その被告の将来を真剣に考えるのであれば、事実を可能な限り正確に把握したうえで弁護をしなければなりません。さもなければ、被告(加害者)の勝ち負けにばかりこだわって、被害者の存在を完全に無視した“弁護”活動になってしまうからです。また、その姿勢のままで、万が一、無罪判決を勝ち取ったとしても、本当の意味でそれが被告のためになるはずはありません。

話を原爆に戻すと、アメリカでこの“自虐史観”に相当するのが、スミソニアン博物館が最初に提示した企画案(ノビーレ&バーンステイン、1995年)でした。そして、原爆投下50周年を記念して開催されるはずだったその企画展を、愛国者を名乗る憂国のアメリカ人たちが、歴史を歪めるものだとして、腕力にものを言わせて強引に中止させてしまったわけです。こうした政治的で暴力的な手口も、国粋主義に基づく行動にきわ立って見られる特徴です。このような暴挙を繰り返していたのでは、アメリカの国際的評価は下がりこそすれ、上がることはありません。

愛国心の場合には、事実を徹底的に追求しようとする真摯な姿勢をその屋台骨にしているのに対して、国粋主義の場合には、最初からその否定があるわけです。したがって、歴史学という学問の世界で真正面から闘ったのでは勝ち目がないことを知りすぎるほど知っているため、それに代わって、法的、政治的な、場合によっては暴力的な実力行使により決着を図ろうとするなど、どうしても品性の低い強硬な行動を取ることになるのです。ところが、あにはからんや、そうした姿勢や行動を通じて、心底では事実をよく承知しているからこそ、それを否定しているという構図が、またもや透けて見えてしまうのです。

トルーマンをはじめとする人たちがこれらの数字を使ったのは、二発の原爆はものすごく恐ろしいものではあったが、厖大な数の人々の命を救ったのであるから、実際には人道に適っていたのだとして、自身や自国民を納得させたいという、強い無意識的願望があったためとして説明することができる。救われるとされる人間の数が多くなればなるほど、その行為はますます正当化されるかのように感じられたのである。二発の原爆投下の決定に影響を及ぼした一連の複雑な状況や見解を再考し、それを明らかにしなければならないという、やっかいなほうの道を、主としてこの数字を大きくすることにより、避けて通ったのである。(Miles, 1985)

裏を返せば、原爆投下を正当化するためには、50万人あるいは100万人のアメリカの将兵の命や、「何百万もの日本人の命」を持ち出さなければ、釣り合いが取れないという事実を、アメリカ側がいやというほど承知しているということです。これは、どのような正当化をしようとしても拭い去ることができないほど、原爆投下が非道な行為だったことを、意識的にか無意識的にかはともかく、アメリカ側が熟知していたことを示す証拠以外の何ものでもありません。現に、原爆投下2ヵ月前の45年6月6日に、スティムソン陸軍長官は、原爆に限定した発言ではなく無差別戦略爆撃全般を指したものではありますが、ヒトラーを超えるような残虐行為をアメリカが行なっているという印象を持たれるのを懸念していると、トルーマン大統領に語っていたのです(1945年6月6日付「スティムソン日記」)。市街地への無警告での原爆投下は、いかに正当化を図ったところで、「ヒトラーを超えるような残虐行為」にほかならないことを、スティムソンは完全に知っていたし、その点についてはトルーマンも同罪だと暗に告げていたということです。

1995年に開催が予定されていた、スミソニアン原爆展の準備中に、アメリカ在郷軍人会会長は、その特別展の企画を批判して、「三万人のアメリカ人を救うために、残虐非道な侵略者に対して原爆を使用したことは、五〇万人を救うために使用した場合と等しく、道義的に正当」だと発言しています(ハーウィット、1997年、409ページ)。一連の事実によってここまで追い詰められてすら、なおかつ正当性を強弁しているという事実も、50年もの長年月が経過したにもかかわらず、未だにその“トラウマ”が癒えていないことを明瞭に示す証拠です。とはいえ、その主張は、その場にいた“愛国者”たちから歓呼の声で迎えられたものの、その後は誰にも踏襲されていないようです。そのことからすると、その場で強がって見せたにすぎないこの主張には、説得力がないどころか、それによって墓穴をすら掘りかねないことを、憂国の原爆投下正当論者の誰もが、心底で承知しているということでしょう。原爆投下を正当化するためには、やはり、厖大な数を持ち出すしかないのです。

今年(2008年)9月2日、広島市で開催されたG8下院議長会議に出席した際に、アメリカのナンシー・ペロシ下院議長は、参加した各国議長とともに原爆死没者慰霊碑に献花しました。マクナマラ元国防長官が、広島に滞在中に、広島平和記念館を何度か訪れたことはあります(堀、1999年、175-182ページ)が、現役のアメリカ政府高官としては異例のことでしょう。しかし、アメリカの歴代大統領は、広島にも長崎にも、一度として足を運んだことはありません。のみならず、原爆投下は正当だったとする発言を繰り返し行なって、現在に至っているのです。とはいえ、それは、要するに犬の遠吠えのようなもので、いくら声を大にして自分たちは正しかったと叫んでみても、被爆者の心に届くはずもないし、したがって、“原爆トラウマ”が解消するはずもありません。それどころか、逆に被爆者から事実を突きつけられることになるので、自分の首を絞める結果にしかならないのです。

繰り返すようですが、自分が起こした行動が正当だと心から確信している場合には、その行動が招いた結果を直視することに、何ら抵抗はないものです。また、個人の犯罪であれ、集団の犯罪であれ、それを心から悔いる気持があれば、加害者は、極力、事実を直視しようと努めるでしょう。それに対して、自分の行動に正当性がないことを意識的、無意識的に承知しながら、その非を認めたくない場合には、事情が全く違ってきます。自分のうしろ暗い行動を考えないようにするため、自分の行動によって生じた結末から目をそらさなければならないからです。

そのためアメリカ側としては、きのこ雲の下で起こった、人類史始まって以来の大惨事から、万難を排して目をそむけようとする以外ありません。事実、「アメリカ国内では、あの雲の下で起こった惨事に病的なほどの嫌悪をおぼえた」(ダワー、1996年、viiページ)のでした。その結果として、原爆を、きのこ雲の上から眺めるしかなくなってしまうのです。「原爆が招いた被害がいかに恐るべきものか」を承知していたとしても、「それが惹き起こした惨状」や「血を見ず、焦熱地獄を見ず」、「苦悩に充ちた被災者の死を見ないで」、「数千メーター離れた上空からその効果を眺めるときのみ」(ユンク、1958年、2-3ページ)自己の正当化が図れるわけです。原爆投下が正しかったとする“信念”は、心底では事実を承知していながら、意識ではそれを否定しているという点で、精神病的な妄想(笠原、2004年、第8章)と同質の構造を持っていると言えるでしょう。

そのような病的意志が強力に働いていることを明るみに出すうえで絶大な貢献をしたのが、スミソニアン原爆展開催にまつわる、国を挙げての一連の大騒動だったわけです。“愛国者”の集まりたるアメリカ空軍協会は、被爆死した14歳の少女の小さな弁当箱が、「展覧会の中心となるエノラ=ゲイより見学者の心をひきつけてしまうのではないか」、「巨大なエノラ=ゲイに勝ってしまうのではないか」(バーンステイン、1995年、251ページ) と心底から恐れ、何とも情けないことに、国会議員やマスコミ全体をも巻き込んで、総力をあげて原爆展を中止に追い込むという歴史的愚挙に及んだのでした。自分たちの行為が正当だと確信しているのであれば、その程度のことに不安を覚えるはずはありません。そうした行為は、まさに頭隠して尻隠さずの醜態でしかなく、自分の内心を、恥も外聞もなく、外部にさらけ出す結果になってしまったのです。そのような観点からすれば、スミソニアン原爆展の企画は、失敗どころか大成功だったことになります。

加害者側に立ち、“美しいアメリカ”や“美しい日本”に思いを馳せる憂国の士たちは、事実を直視することを極度に恐れるため、その事実を否定してくれそうな空虚な根拠に、さらにはその結果を招いた行動を正当化するための口実に、全面的にすがりつこうとします。それに対して、被害者側が加害者側に要請する事柄は、ただ事実を歪曲せずにきちんと見据えてほしいという、そのわずか一点にすぎず、それ以上のものではありません[註65]。では、加害者側が、事実を虚心坦懐に直視して、そこで何が起こったのかをかけ値なしに知ろうとした場合、どのようなことになるのでしょうか。

そうした事態に直面した時、アメリカの“愛国者”たちはいつも、本来的に無関係な真珠湾奇襲攻撃を持ち出したり、ヒステリー反応や心身症状を突発させたりすることによって、その直視を何とかして回避しようとしてきたわけです。これは、精神病理学的に見れば、明らかな異常反応です。それにより、私の言う抵抗がここに関与している可能性が浮かび上がり、それが、アメリカの“原爆トラウマ”を解消するための重要な糸口になるのです。

では、その強い心理的抵抗を乗り越えて、事実を直視する覚悟が決まったとすると、どういうことが起こるでしょうか。原爆について言えば、まず、ジョン・ハーシーの目に映ったのとは少々異質の光景が、きのこ雲の下に広がっているのが、苦痛を伴いつつ見えてくるはずです。それは、補遺第1部2に長々と引用しておいた、被爆直後の広島・長崎の阿鼻叫喚図であり、放射線傷害という名の酸鼻凄惨図です。破壊された建物を見ることには、原爆の破壊力に驚嘆こそすれ、それほどの拒絶感は起こらないでしょう。問題の核心は、破壊された建物の内外に倒れていた、破壊された大量の人間を見ることにあるのです。元日本兵や憂国の士たちの場合には、その核心は、皇軍が中国大陸や東南アジアで犯した残虐行為の場面を、目をそらさずに見据えることにあります。

1980年代半ば以降、戦後40年というひとつの節目が過ぎて機が熟したことに加えて、人生も余すところ少なくなり、そのおかげで覚悟が決まったためか、少数の元日本兵が、戦場で何をしてきたかを公的な場で語り始めました(たとえば、朝日新聞山形支局、1991年; 東、1987年; 曽根、1988年; 友清、1990年; 松岡、2002年; 村瀬、2005年; 山本、1989年; 吉田、1987年)。そのひとりが、25歳で召集され、その年(1937年)の冬に南京に入城した京都第16師団に所属する、東(あずま)史郎さんという、金鵄勲章も受章している模範的な元皇軍兵士でした。「村に入るたびに、真っ先にやったのは食べ物を盗むことだった。それから女を連れてきて犯し、最後には男も女も皆殺しにした。彼らがこっそり逃げ出して、中国軍にわたしらの居場所を告げるのを防ぐためだった。さもないと夜、安心して眠れなかった」(ブルマ、1994年、162ページ)。

東さんは、「ここには真実を記したい。真実なる事実を記すことに依ってのみ、戦争の兵士の思想も行動も明白となるであろう。真実を記すというからには、戦場における美しい面も、醜い面をも記すのである」(東、2001年a、19ページ)と宣言して、日記を書き始めました。東さんは、満期除隊のためいったん復員し、2度目の出征中に終戦を迎え、その5ヵ月後の1946年1月に帰国します。その年の9月に地元青年団誌から寄稿を依頼されて執筆したものの、GHQの検閲を恐れて発表されなかった原稿の中では、まだ天皇制を熱烈に擁護していたそうです。その後、36年ほどが経過した1982年に、かつての所属中隊史編纂のため原稿を依頼され、そこに「私の従軍日誌記録」を寄稿しました。

さらにその5年後の87年7月に、「隠しきれない事実を、隠そうとする臆病と卑怯さ」(東、2001年b、13ページ)を乗り越え、それらを断固として排した東さんは、当時つけていた日記(東、2001年a)をもとに、自分たちの所業を包み隠さず話し始めたのです(空野、2001年)。

立命館大学に設置された新しい博物館の学芸員が戦時中の日記を探していて、東のことを耳にした。彼の日記は戸棚から引っ張り出され、埃をはらって、立命館大学に送られた。学芸員たちはその内容に感銘を受け、東に記者会見をしないかと勧めた。それに同意したことが彼の人生を変えたのである。彼の家〔ママ〕で行われた記者会見はざんげの形はとらなかった――東が地獄に落ちるのを恐れていたという証拠はない。政治的なメッセージも語られなかった――東は平和主義者ではない。彼はただ自分が中国で見たりやったりした事実を話しただけだった。

この記者会見にたいする反応はじつに素早かった。東はかつての所属連帯の誇りを傷つけたと非難され、戦友会からは「懲罰もの」だと脅された。匿名の手紙から、「一愛国者」という署名のある手紙まで、殺すと脅す脅迫状が届いた。しかし、きちんと名前を記して支援を表明する手紙もきた。彼はそうした手紙には勇気づけられたが、脅迫には憤慨した。「いつもあれは正しい戦争だったのだと信じてきた。だが、脅迫やらいたずら電話やら手紙やらには腹がたった。わたしは真実を話しているだけなのだ。それなのに止めさせたがった。死んでも真実を話すつもりだよ!」(ブルマ、1994年、164-165ページ)

事実をありのままに語る人たちが受け取る脅迫状は、ほぼ例外なく匿名です。東さんの場合にも、すべて匿名だったそうです。それは、実名では堂々と主張できない内容であることを、当の本人たちが完全に承知しているからにほかなりません。自分が品性の低い卑劣な行為をしていることを承知しながら送りつけてくる(あるいは電話で文句を言ったり脅しをかけたりしてくる)ということは、事実が世間一般に知れ渡るのを恐れ、脅しによってそれをやめさせるためというよりは、そのことが白日の下に晒されることに“義憤”を感じていることを、ひとこと言っておかないと気がすまないという、いわば自己弁護的、自己満足的な理由によるもののように思います。あわよくば脅しに屈してほしいという思い[註66]は、“一縷の望み”として持っているのかもしれませんが、いつかは自分たちが敗北するのではないかと危懼しているはずです[註67]から、それが一番の理由ではないでしょう。

しかしながら、そうした脅迫に屈することとは無縁の東さんは、まもなく、謝罪のために南京を訪問します、ところが、万感胸に迫ったせいか、その場では、「南京の人たちにたいへんなご迷惑をかけた。どうもあいすみませんでした」という、謝罪にもならない言葉をようやく口にできたにすぎませんでした(山内、2001年、26ページ)。これは、同行した日本側の支持者たちには舌足らずと映ったようですが、にもかかわらず、中国の人たちには深い感動を与えたのです[註68]。

被爆後まもない長崎と広島を撮影したことで有名な、アメリカの写真家ジョー・オダネルさんは、自らが原爆投下にかかわったわけではありませんが、自分の眼で見た事実と向き合うまでに、44年もの歳月を要したそうです。日本軍が真珠湾を奇襲攻撃したのを知った時から、日本に対して敵愾心を燃やしていたオダネルさんは、そのため、19歳の時、海兵隊に志願して入隊しました。ところが、幸か不幸か海兵隊では、カメラマンとしての訓練を受けることになったのです。4年後、悲壮な覚悟で軍艦に乗り組み日本へ向かいますが、その船上で原爆投下を知らされたのでした。危険度の高い上陸作戦が事実上なくなったことで歓喜しているうちに終戦を迎え、今度は占領軍の一員として、9月2日、佐世保近くの海岸に上陸するのです。

終戦直後に上陸して七カ月間、私は日本各地を撮影して歩き、心の中に新たな葛藤が広がるのを感じました。苦痛に耐えて生きようと懸命な被災者たちと出会い、無残な瓦礫と化した被爆地にレンズを向けているうちに、それまで敵としてとらえていた日本人のイメージがぐらぐらとくずれていくのを感じたのです。日本を去るとき、ネガにも私の心にも戦中戦後の日本の悪夢が焼き付けられていました。そのあまりの強烈さにたじろいだ私は、帰国後、そのすべてを忘れようと決心したのです。私用カメラで撮影したネガはトランクに納め、二度と再び開けまいと、蓋を閉じ鍵をかけたのです。(オダネル、1995年、110ページ)

やはりオダネルさんも、長い間、現実との直面を避けようとしていたのです。オダネルさんは、被爆直後の長崎・広島を、たまたま任務として撮影せざるをえなかったため、破壊された市街地ばかりでなく、まだひどい火傷が生々しく残る被爆者たちとじかに接し、一対一で会話を交わしてきたのです。家族を訪ねて来日したところ、たまたま太平洋戦争が勃発したため、アメリカに戻れなくなったという日系の老人からは、次のように諭されています。「今の日本のありさまをしっかりと見ておくのです。国にもどったら爆弾がどんな惨状を引き起こしたか、アメリカの人々に語りつがなくてはいけません。写真も見せなさい。あの爆弾で私の家族も友人も死んでしまったのです。〔中略〕私はアメリカを許しますが、忘れてくれと言われてもそれは無理です」(同書、44ページ)。

その老人は、被爆直後にもかかわらず、しかも、これほどひどい目に遭わされてもなお、「アメリカを許す」と言っているのです。それでもオダネルさんは、現実との直面を避け続けたのでした。したがって、オダネルさんが現実との直面を避け続けたのは、相手の出かたとは無関係の独り芝居的なものだということです。この点は見落とされやすいですが、とてつもなく重要です。そうした行動は相手のせいにされやすいですが、実は相手とは無関係の、自分の都合によるものなのです。その先には、苦難の日々が待ち受けていました。以下は、オダネルさんが現実に直面する覚悟を決めるまでの経過です。

しかし、心に焼き付いた辛いイメージの数々は、打ち消そうとしても消え去るものではありませんでした。戦後二〇年間ホワイトハウス付きカメラマンとして働いたのち体調をくずした私は退職し、ひどい痛みとたたかい、入退院を繰り返す年月を過ごすことになりました。かなり時がたってから、このときの症状はカメラ片手に広島、長崎をさまよい、放射能を浴びたのが原因だったと診断されたのです。数え切れないほどの手術や治療のおかげで身体は楽になりましたが、意識に焼き付いたイメージは薄れるどころか一層鮮明さを増して私を苦しめました。

そしてついに私は、もう逃げるのはよそう、自分の気持ちに正直になろうと思うようになったのです。私はトランクの鍵を開けました。(同書、110-111ページ)

いよいよ、44年もの間ひたすら避け続けてきた過去の事実との直面です。それは、「自分の気持ちに正直になろう」としたためなのでした。その際、私の言う反応(眠気、あくび、心身の変化)が起こることが少なくないはずですが、それはストレスを受けるためではもちろんありません。その理由は、過去の事実との対面をそれまで避け続けてきたこととも関係しているのですが、対面後にどのような変化が起こるかを見れば、おのずと明らかになるはずです。

記憶の底に沈んでいた事実が浮かび上がるにつれて、私は悪夢に悩まされるようになりました。辛い作業でした。変色したネガ袋に書かれたメモを読むだけで、一九四五年の痛みを伴う状況の数々が鮮やかに蘇りました。〔中略〕不思議なことに、写真を繰り返し見ることで、体験を思い出しながら語ることで、私は少しずつ癒されていきました。一九四五年夏、きのこ雲の下で何が起きたのか? その恐ろしい事実を伝えていくのが私の使命だと思うようになったのです。(同書、111ページ)

オダネルさんの場合、「記憶の底に沈んでいた事実」に直面しようとする過程で、苦痛が発生し、安眠をじゃまするような形で、「悪夢」という反応が繰り返し起こったようです。そして、その事実に何度も直面することにより、それまで“忌まわしい”として意識から消し去っていた記憶が蘇り、それが意識に受け入れられるようになるにつれて、「少しずつ癒され」るという変化が起こったのです[註69]。加害者の陣営に属する人々は、このように自ら生み出した現実を直視することを通じて、国粋主義を捨て去って真の愛国心を取り戻すのですが、それとともに、その“トラウマ”からも解放されるのです。一方、被害者側も、そのような境地に到達した加害者側の人々と接することで、やはりそれまでのくびきから自然に解放されるのです。

このように、加害者側が過去と正直に向き合うことによって、両者とも過去のくびきから解き放たれるのですが、その主導権は、主として加害者側にあります。一般の殺人事件の場合でも、加害者が事実を認めない限り、被害者の遺族は、その事件の束縛から完全に解放されることはありませんが、逆に加害者が事実を認めれば、いとも簡単にその束縛から解放されるのです。「PTSD理論の根本的問題点」の「事実を明らかにすることの重み」という章で紹介しておいた事例が、その好例としてあげられます。その事例では、自分の息子を惨殺した犯人が、自らをかばうことなく犯行の模様を話してくれたことに対して、遺族である母親が、「打ち明けてくれてありがとう」と心底から感謝したのでした。しかし、加害者側の変身がない状況で、被害者側が独力でそのような心境に到達するのは、きわめて難しいでしょう。加害者側がその変化を先導したほうがはるかに簡単なのです。

一般のアメリカ人の場合、オダネルさんとは違って、破壊された建物の周辺にいた、傷跡も生々しい被爆者たちを目の当たりにした経験があるわけではありません。ましてや、被爆直後の広島や長崎を歩き回って入市被曝をしたことの後遺症が、後に発生するわけでもありません。オダネルさんは、そうした経験があるおかげで、その問題に真剣に向き合わざるをえなくなりますから、事実に直面するのがその分だけ容易になったと言えますが、逆に、そのような体験のない一般のアメリカ人は、その分だけ現実との直面が難しいことになるでしょう。

とはいえ、それまで避け続けてきた事実と直面することは、できないわけではありません。原爆投下によって起こった人類史上最悪とも言うべき惨事を頑として直視しようとしないのは、心理的抵抗の結果であり、したがって心底では事実を多少なりとも承知していると考えて、ほぼまちがいないでしょう。ですから、その抵抗を乗り越えさえすれば、オダネルさんの場合と同質の変化が起こり、その結果として“原爆トラウマ”から解放されるはずです。そしてそのあかつきには、きのこ雲の下で起こった「恐ろしい事実を伝えていく」ことこそ、加害者側に立つ自分たちの使命であり、それこそが愛国心の発露だと思うようになるのではないかと思います。その結果、広島も長崎も、もはや被爆都市を標榜する必要はなくなり、新たな目標に向かって歩み始めることができるのです。

[註49]イーザリーが、この年のビキニ核実験に参加したことはまちがいないようですが、それが7月1日に行なわれた第1回実験なのか、7月25日に行なわれた第2回実験なのかは、いまひとつ不明です。ここでは、小坂(2005年)の記述に従うことにしました。

[註50]真珠湾攻撃の総隊長であった淵田美津雄と1953年2月1日に対面したトルーマンは、日本軍による真珠湾の奇襲について、次のように語ったそうです。

「キャプテン、真珠湾はね、ボス・ギュルチィ(両者有罪)だよ」

と言った。私は、

「そりゃ神の前にはボス・ギュルチィでしょうけれど……」

と言い及ぼうとしたら、トルーマンは遮ぎって、

「いいや、神の前ばかりでなく、人間の前にも、いまに史実としてボス・ギュルチィが明らかになるだろう」

と言った。(淵田、2007年、365ページ)。

淵田さんが反省的な態度で接した結果として引き出された発言なのかもしれませんが、言を左右にすることの常習犯だったトルーマンが口にしたのでは、文字通りに受け取るのは難しいでしょう。

[註51]ジョージ・プライスは、超常現象研究者の間では、超常現象に対する批判者として知られています(プライス、1987年a、b参照)。

[註52]たとえば、極東国際軍事裁判では、戦争犯罪人の起訴が1946年4月29日(昭和天皇の誕生日)に、A級戦犯の処刑が1948年12月23日(当時の皇太子=今の天皇の誕生日)に合わせて行なわれています。

[註53]たとえば、3月10日夜の東京大空襲に関する発表では、「B29百三十機、昨暁帝都市街を盲爆、約五十機に損害、十五機を撃墜す」という見出しで、その記事は、「軍官民は不敵な敵の盲爆に一体となって対処〔中略〕わが本土決戦への戦力の蓄積はかかる敵の空襲によつて阻止せられるものではなく、かへつて敵のこの暴挙に対し滅敵の戦意はいよいよ激しく爆煙のうちから盛り上るであらう」(早乙女、1971年、177ページ)となっていたそうです。ここまで事実に反していれば、国民の信用を失わないほうがむしろふしぎというものでしょう。

[註54]ただし、ここでふたつの問題があります。ひとつは、終戦直後は原爆についてほとんど報道がなかったので、被爆地に住む人たち以外には、どのような被害があったのか、その実感が持てなかったことであり、もうひとつは、被爆地の人たち自身にも、加害者たるアメリカをうらむ気持がほとんどなかったことです。しかしながら、圧倒的多数の日本人に被爆の実態がわからなかったとしても、アメリカ側が自己批判的な姿勢を示せば、それを喜ばない日本人はいないでしょう。また、アメリカに対して敵意を抱いている被爆者がほとんどいなかったとしても、アメリカ側は、自分たちに強い憎悪や復讐心が向けられているはずだと思い込んでいたのです。

[註55]「たかだか」という言葉には異論があるかもしれませんが、これは単なる数の問題です。たとえば、1945年3月の東京大空襲などの陰に隠れて目立ちませんが、横浜が原爆投下地の候補から外された翌朝の空襲では、通勤時間帯で、駅や学校など人が集まる場所が狙われたため、短時間のうちに1万人もの死者が出ているのです。

[註56]長崎の爆心は、不運なことに、浦上天主堂のほぼ上空でした。そのため、自他ともに認めるキリスト教国であるアメリカは、日本のキリスト教の聖地とも言える浦上天主堂を、広島の原爆ドームに相当する遺跡として、廃墟のまま長崎に残されてしまうと都合が悪いので、そうさせないようにするため、当時の田川市長に働きかけたのではないかと疑う人たちもいます。

[註57]“新右翼”の鈴木邦男さんは、愛国者について次のような体験的発言をしています。

この国を愛するというなら、小さな所から出発すべきだ。自分の家庭を愛し、学校を愛し、街を愛し、市や県を愛し……。それが出来て初めて、その総体としての国を愛せるのではないか。それなのに、家では喧嘩し、学校では鼻摘み、地域の人からも嫌われ、そのくせ「俺は愛国者だ!」と言う人がいる。そうした人の方が多いのかもしれない。これでは実体のない愛国者になってしまう。(鈴木、2006年、74ページ)

[註58]そうした実例はたくさんあります。すぐに思いつく例をあげるだけでも、オウム真理教の麻原彰晃がいますし、大阪教育大学附属池田小学校に乱入して児童8名を殺害しながら、最後まで遺族に暴言を吐き続けた宅間守や、山口県光市で母子を虐殺し、奇矯な理由で責任を回避しようとした少年の事例があります。過去を否定することが美しい態度だというのなら、このような人たちの態度も美しいと言わなければならないのではないでしょうか。

[註59]一橋大学の歴史学者・吉田裕さんは、この問題について、ある講演で次のように述べています。

アメリカやオーストラリアの良心的知識人たちが自国の戦争犯罪の問題を、自国の日本軍に対する戦争犯罪の問題を真正面から取り上げて論議しているときに、藤岡信勝氏や小室直樹さんや渡部昇一さんたちはその戦争犯罪を肯定するような助け舟を実際は出しているわけですね。自虐史観とか言いながらですね、アメリカや連合軍の戦争犯罪を追及できないような戦争観が、いちばん自虐的なんではないかと僕は思います。結局そういうことで、自国の戦争犯罪にきちんと対処できない限り、他国の戦争犯罪にだってきちんと対処できないんですね。(吉田、1999年)

このように、自国の戦争犯罪にきちんと向き合わずにすませようとする限り、アメリカの原爆投下に対して追及することもできなくなるわけですから、二重基準を使うか、「過去のことを追求するのは失礼だ」と言って逃げまわるような、何とも情けない幼児的行動しか取れなくなってしまうのです。

[註60]そのままの形で残ると都合の悪い文書は、最初から作成しないか、作成しても、行間を読み取らなければわからないようにしてあるものです。加えて、敗戦が時間の問題になった段階では、戦勝国側に見つかると都合の悪い文書を大量に処分するものです。そのような事情からすれば、軍部や政府に都合の悪い記事が時のマスコミに載ったとしたら、それこそ驚天動地の大事件でしょう。「厳しい検閲」(鈴木、1977年、355ページ)や弾圧のため、新聞にも書きたくても書けなかったのが、当時の現実だったのです。

[註61]731部隊による、国際法(ジュネーヴ議定書)に違反する悪逆無道の蛮行は、東京裁判では不問に付されました。それは、この部隊が、生体解剖によって集積してきた生体実験のデータを、密かにアメリカ側に譲り渡すという条件と引き換えに、訴追を免れることができたためとされています(青木、2008年)。ただし、1949年12月末に、ソ連がハバロフスクで行なった軍事裁判では、この石井部隊の罪状が俎上に載せられています(本多、長沼、1991年、239-240ページ)。また、この731部隊については、中国人被害者180名が日本政府に対して起こした「731部隊細菌戦国家賠償請求訴訟」で、東京地裁(02年8月27日)と東京高裁(2005年7月19日)は、いずれも原告の告訴および控訴を棄却したものの、細菌戦などの事実があったこと自体は認め、こうした行為は、第2次世界大戦前に結ばれたハーグ条約や1928年発効のジュネーブ・ガス議定書に違反していると指摘しています。なお、この裁判については、2007年5月9日に最高裁で上告が棄却され、原告側の敗訴が確定しています。

[註62]最近アメリカから日本に帰化したビル・トッテンさんは、東京裁判について、次のような興味深い指摘をしています。

広島、長崎の原爆投下や都市部への空襲によって多数の民間人が死傷するなど、アメリカが日本に対して行った行為を考えると、東京裁判は真の正義ではなく、「戦勝国の正義」であり、A級戦犯の処刑は勝者によるリンチにも等しかった。

だが、問題は日本政府がこの裁判結果を合法だと認めていることである。国として裁判結果を合法と認めたのなら、首相を含め政府の人間として働いている間は、A級戦犯がまつられる場所へ参拝するべきではないと私は思う。

もし日本政府が東京裁判を合法と思っていないのであれば、それを堂々と世界に主張すべきであろう。そして、その後で首相は靖国神社参拝をすべきである。問題は日本が東京裁判を認めていないのにもかかわらず、それを国際社会に言う度胸がないことにある。だからこそ小泉首相のように居直りとも言える言い訳をしながら参拝するという、安っぽい手段をとるのではないだろうか。

靖国神社参拝によって、日本がアジアののけ者になることはアメリカの望むところだ。アジア諸国がEUに匹敵するような強力なアジア連合を組み、団結してアメリカに抵抗するようなことにならないようにするのがアメリカの国益だからだ。そのためには、小泉元首相の政策を踏襲する政権ほどアメリカに都合のよいことはない。〔中略〕

当時から自民党がCIA(米中央情報局)の手先として働いていたことは『ニューヨーク・タイムズ』紙にも書かれている。自民党が戦後一貫してアメリカのための政策をとってきたことは、この事実からも明らかであり、東京裁判を合法ではないとアメリカに反論することができない理由もここにあると私は見ている。(トッテン、2008年、38-39ページ)

『ニューヨーク・タイムズ』のこの記事(1994年10月9日付)に関心のある方は、C.I.A. Spent Millions to Support Japanese Right in 50's and 60's をご覧ください。

[註63]それは、体制側に立つ批判に共通の弱点と言えます。その典型例は、超常現象の研究に対する没論理的批判です(たとえば、笠原、1987年参照)。

[註64]原爆投下によって、多数の日本人の命が救われたという主張は、日本人や日本通のアメリカ人の間にもありました。その実例としては、たとえば、元日本医師会長の武見太郎(Takemi, 1983)と元アメリカ駐日大使のエドウィン・ライシャワー(Reischauer, 1983)のふたりがあげられます。それは、軍部によって「一億総玉砕」を強制されていたため、日本人は、降伏よりも死を選んだはずだという主張です。しかし、原爆が投下されなくても、ポツダム会談で交わされた約束からすると、8月15日にはソ連が侵攻してきてポツダム宣言を受け入れざるをえなくなり、終戦の詔勅が発せられたはずですから、現実にはそのような事態は起こりえなかったのです。

[註65]肝心なのは謝罪や反省ではなく、それ以前の、自分をかばうことなく事実を認めるという姿勢です。この点については後ほど検討します。

[註66]東史郎さんは、その著書に書いた元上官による虐殺事件が名誉毀損に当たるとして、その著書に目を通してすらいない元上官から訴えられ、最終的に敗訴しています。ここで興味深いのは、あくまで元上官の事件に関する記述に関する訴訟で敗訴したにすぎないのですが、否定論者たちは、それによって南京大虐殺の主張がすべて否定されたとして事実を曲げていることです。この論理の飛躍も、何とかしてこの大虐殺事件がなかったことにしたいという動きの現われです。

この事件については、軍部の有力者による目撃報告もあります。たとえば、1932年の上海事件に参加した、元海軍中佐で大本営海軍参謀だった奥宮正武さんは、南京占領から2週間近く後の37年12月下旬に、多数の中国人を組織的に虐殺している現場をたまたま目撃した体験を、その60年後に出版された自著に報告しているのです。「流れ作業のように、極めて手順よく」虐殺が行なわれていた現場を目の当たりにした奥宮さんは、数多くの中国人をそれほどの混乱もなく、どうしてその場につれてくることができるのか、という疑問を抱きます。

そこで、処刑場の入口付近にいた一人の下士官に、その理由を尋ねた。ところが、彼は、何のためらいもなく、「城内で、戦場の跡片付けをさせている中国人に、“腹のすいた者は手を上げよ”と言って、手を上げた者を食事の場所に連れていくかのようにして、トラックに乗せているとのことです」と説明してくれた。

そこで、更に、「日本刀や銃剣で処刑しているのはなぜか」と質問したところ、「上官から、弾薬を節約するために、そうするように命じられているからです」との答が返ってきた。

このような処刑が、南京占領から二週間近くを経た後の二十五日と二十七日に手際よく行なわれていた。もっとも、二十六日と二十五日前と二十七日後にどのような処刑が行なわれていたかは分からなかったが(註 第三〇旅団長佐々木到一少将の手記によれば、十二月二十四日までに約一万五千人以上、十二月二十四日から翌年一月五日頃までに数千人の処刑をしたとのことである)、二日間のことから察して、それが戦場にありがちな、一時的な、興奮状態での対敵行動であるとは私には思われなかった。〔中略〕それらに加えて、玄武湖の湖上や湖岸で見た大量の死体のこととも考え合わせて、正確な数字は分からなかったが、莫大な数の中国人の犠牲者があったのではないか、と考えざるをえなかった。(奥宮、1997年、38-39ページ。引用に際して段落を変更)

この目撃体験から、奥宮さんは、これが重大な国際法違反であることを明言したうえで、次のように述べています。「われわれ日本人は、虚構説ないしは“でっちあげ”説が一部の論者や団体を得意がらせている利益よりも、そうすることによって中国人を主とする諸外国人に対日不信感を持たせることによる不利の方がはるかに大きいことを認識すべきである」(同書、62ページ)。ついでながら、奥宮さんが見逃した12月26日の出来事については、次のような報告があります。

一二月二六日、そうした「査問工作」が難民区内で安全区国際委員のベイツらの立会いのもとでおこなわれ、日本の将校が元兵士であることを「自首」すれば米と仕事を与えると説得したため、仕事と米がもらえると誤解した男子二、三百人(ほとんどが市民)が「自首」したところ、夕方になって難民区の西にある五台山と漢中門外の運河の堤防に連行され、そこで刺殺または銃殺されてしまった。(笠原十九司、1997年、205ページ)

[註67]1937年に発生した南京大虐殺をさまざまな形で否定する主張については、歴史学者・吉田裕さんの講演記録をご覧ください。また、「南京事件の真実」というサイトでも厳密に検証されているので、関心のある方は参照してください。

[註68]憂国の士たちから見ると、中国側がこのような態度を示したのは、日本側の弱みを握ったので、それを自分たちの利得に結びつけられるからであり、それ以上のものではない、と断定的に考えます。しかし、それでは、犯罪被害者の遺族が、加害者が事実を認めただけで許してしまうという現象が説明できません。個人と国家の場合の反応は根本的に違うというのであれば、今度はその証明が必要になります。

[註69]オダネルさんは、昨2007年8月9日、奇しくも長崎に原爆が投下された62回目の記念日に、86歳の生涯を閉じています。