サイトマップ

サイトマップ

PTSD理論の正当性を問う 補遺 第2部 3

PTSD理論の正当性を問う 補遺 第2部 3 アメリカの原爆トラウマ――加害者の“トラウマ” 5

アメリカの原爆トラウマ――加害者の“トラウマ” 5

|

アメリカ人が現実をしっかりと見据え、ヒロシマが残した遺産と対面する時、フランスのある戦争記者が一つの都市の変わり果てた姿をつづった次の文章が、一つの道標となるかもしれない。ロベール・ギランはこう記している。「私たちは呆然と立ち尽くしていた。私は深い慙愧の念に襲われていた。一緒にいた仲間もきっと同じ気持ちだったろう。これは、欧米の恥であり、科学の恥であり、人類の恥であった」。(ユードル、1995年、72ページ)

|

補遺第2部2に書いておいたように、1945年9月6日、マンハッタン工区調査団のトーマス・ファーレル准将は、連合国の特派員を帝国ホテルに集め、広島でも長崎でも、原爆症で死ぬべき者は既に死んでしまっており、9月上旬の現時点では、原爆放射能のために苦しんでいる者はひとりもおらず、したがって原爆放射能の後遺障害はありえない、とする声明を出します。その翌々日の9月8日、放射線科学者とロスアラモスのふたりの物理学者ら、総勢11名の科学者を引き連れたファーレルは、調査のため広島に入ります。

調査団は、日本の放射線専門家、都築正男教授の説明を受けるために、がれきの中に立つ物置を訪れた。数日前、フィリップ・モリソンが都築と会った時、彼は、ウサギを実験台にした一九二六年の有名な放射線実験の論文を渡した。「ああ、……アメリカ人は素晴らしい」。都築はモリソンの太股をたたきながら、こう言った。「これは、アメリカ人が人体実験するために残してあったようなものだ」。

広島で、都築は増え続ける原爆の犠牲者に深く心を痛めているように見えた。彼は、おそらく放射線に加えて原爆は、吸えば致命的な傷を負わせるある種の「毒ガス」を放出したように思える、と述べた。不安になった〔あわてた〕ファーレルは、科学者の一人にあり得ないことだ、と〔都築を〕安心させるよう求め、〔続いて〕団員の科学者〔たち〕にガイガー計数管を出して、計測するよう命じた。その間〔そうこうするうち〕、都築は研究チームを〔いくつかの〕病院に案内した。団員は彼の興奮しきった、非難するような態度に悩まされた。彼は、一人の婦人を指して、こう言った。「ガンマ線だ。何ともできない。今夜か明日〔明朝〕、彼女は死ぬ。これが原爆の影響だ」。研究室〔ある研究所〕を訪ねると〔都築は〕、犠牲者の一人から取り出した脳をつまみあげ、「昨日まではウサギだった。だが、今〔今度〕は日本人だ」と言った。(リフトン&ミッチェル、1995年上、71-72ページ)

一行は、マンハッタン工区総指揮官のレズリー・グローヴズから、何とその翌日には、予備調査の結果を持って東京に戻るよう命じられていました。そして、帰京後の9月12日に再び開いた記者会見の席上で、ファーレルは、「アメリカ政府の立場からは原爆症は存在しない」として、放射能による影響を再び全否定するのです。後に、この調査団に加わっていたある科学者が明らかにしたところによれば、「われわれの任務は、原爆による放射能がなかったことを証明することだ」という指示を、あらかじめファーレルから受けていたのだそうです(同書、71ページ)。結論が、最初から決まっていたのでした。

グローヴズやファーレルや、その広報担当首席顧問であったニューヨーク・タイムズ社のウィリアム・L・ローレンス記者たちは、このように、原爆による放射能傷害の存在を何とかして否定しようとしていたわけです。ところが、結局、事実の前に放射能の影響を否定しきれなくなったアメリカ政府は、その後、原爆傷害調査委員会(ABCC)を設立することになります(バーチェット、1983年、87ページ)。そして、この調査研究機関は、「原爆放射線によって人体におこる医学的影響を幅広く長期間にわたって調査研究し、あわせて原子力の平和利用に資すること」(原爆傷害調査委員会、1966-67年、1ページ)を、その目的としたのです[註39]。

ところが被爆者たちは、事実上、原爆を投下した側のアメリカ政府が創設した施設が、自分たちの治療もせずに検査や調査だけをむりやりしているように見えたため、自分たちはモルモット扱いされていると、ますます感じるようになります。初期の段階で、原爆の影響をなるべく小さく見積もろうとした裏には、このように、原爆投下が人体実験を兼ねていたという疑いを、何としてでも払拭したいとする、きわめて強い意志が働いていたということです。ところが、あにはからんや、そのような努力が、むしろ自分の首を絞めることになってしまうのです。

しかしながら、この頃のドイツは、まだ経済状態がそれほど悪化しておらず、9月初旬には、V-2ロケットでロンドンの無差別爆撃を開始して、ロンドン市民を恐怖に陥れるほどの攻勢に出る余裕を残していました。それに対して、海外からの物資の輸送がほとんど途絶えて疲弊し、敗北への坂道を急速に転げ始めていた日本軍は、10月末のレイテ沖海戦で、ただでさえ貴重な戦闘機とパイロットをともに失うことになる、勝つことをほとんど放棄したとしか思えない、神風特攻という最後の自滅的手段に打って出ざるをえないほどの極限状況にまで追い込まれていたのです。

さすがのドイツも敗色が濃くなった翌45年4月の27日、マンハッタン工区総指揮官のレズリー・グローヴズ将軍の召集により、原爆を日本のどこへ投下するかを決めるための初めての会合(目標委員会)が、晴れてワシントンで開かれます。そこに集まったのは、ファーレル准将やフォン・ノイマン(マンハッタン計画に積極的にかかわっていた、現在のコンピュータの基礎を築いたことで有名なユダヤ系数学者)といった、少数の軍人や研究者でした。その中で、日本本土の17地域が「検討に値する」対象として選び出されます。地方別にまとめると、次のようになります。

| 地 域 | |

| 関東地方 | 東京湾 川崎 横浜 |

| 東海地方 | 名古屋 |

| 関西地方 | 京都 大阪 神戸 |

| 中国地方 | 広島 呉 山口 下関 |

| 九州地方 | 八幡 小倉 福岡 長崎 佐世保 熊本 |

このうち、日本本土で“唯一の本格的戦場”になったとも言われる呉をはじめ、既に通常爆撃で破壊し尽くされている都市は対象外とされました。また、東京湾は、主として示威的な投下の場合の目標ですから、これも必然的に外されます。検討の結果、目標地域は、次のような条件に基づいて絞り込まれることになりました。この中で、特に2と3以外の4項目は、広島、長崎への原爆投下には、復讐的側面とともに実験的側面も併せ持っていることを、自ずと明らかにしてくれる条件と言えるでしょう。特に1と6は、人体実験的な側面を持っています。

5月10日と11日の2日間にわたって、ロスアラモスにあるオッペンハイマーの執務室で開かれた、やはり少人数の軍人と研究者(ファーレル准将を含む3人の軍人と、オッペンハイマー、フォン・ノイマンを含む9人の科学者)による第2回目標委員会では、投下目標地域として、京都、広島、横浜、小倉(造兵廠)、新潟の5都市が提案されました[註40]。この会議では、皇居への投下もいちおう検討の対象になっています。協議の末、発進基地から遠すぎるためB級目標とされた新潟を除く4都市が、推奨投下地点として選定されました。そのうち、京都と広島はAA級目標、横浜と小倉造兵廠はA級目標と判定されています。そして翌12日、目標委員会は、この4地域への通常爆撃を禁止する命令を発します(同書、274ページ)。

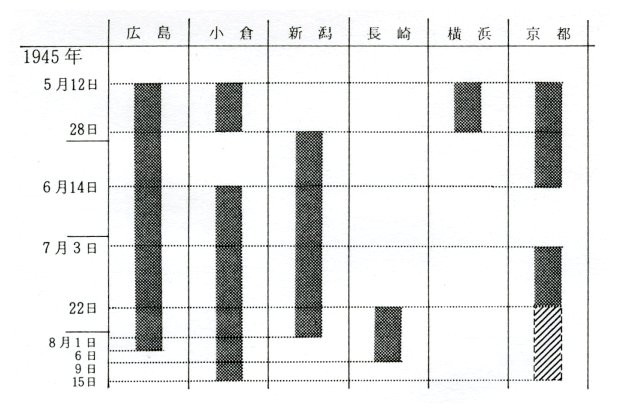

図30 「原爆投下目標の変遷」。1945年5月12日に最初の投下目標が決定されて以降の変遷を、樟蔭女子短大教授・吉田守男が作図したもの。吉田、1991年、275ページより引用。

|

上図は、45年5月12日の第2回目標委員会で推奨された投下目標地域が、その後、広島、長崎への投下に至るまでの間に、どのような変遷を辿ったかを図示したものです。これを見ると、目標として終始推奨されていたのは、広島だけであることがわかります。2週間ほど後の5月28日に開かれた第3回目標委員会で、横浜とともに、広大な陸軍造兵廠を擁していたA級目標の小倉がいったん外されます。それは、「照準目標として工業地域を選ぶ必要はない」ことになったからでした。同時に、「選んだ都市の中心部に投下するよう努めること」も決定されました(同書、274ページ)。これによって、目的が兵器工場の破壊ではなく、一般市民を対象にした人体実験とその大量殺戮にあることが、ますますはっきりしてきたと言えるでしょう。現実に、目標から外された横浜は、その翌朝に大空襲を受け、1万人ほどが死亡しました。その一方では、パンプキン爆弾という原爆の模擬爆弾を使った投下訓練が繰り返されるようになります。原爆投下は、いよいよ現実的段階に入ったわけです。

広島・長崎に続いて、3発目が予定通り9月中に投下されていたとすると、スティムソンが目を光らせている限り京都は外さざるをえなかったでしょうから、その後、投下目標として復活していた小倉が、そのターゲットになった可能性が高いように思えます。8月15日の終戦まで、投下目標地域として残されていたのは、小倉だけだからです。しかし実際には、広島・長崎への投下後には、やはり京都を含まない、別の数都市が候補としてあらためて選び出されていたようです[註41]。

広島と比べると、坂と教会の港街・長崎は、全く不運だったと言うほかありません。それまで、先述の条件に適合しないという理由で最初から考慮の対象になっていなかったのに、最後の最後になって、スティムソンにより京都の代替案として投下の候補地にされたからです。しかも、8月9日の第一投下目標は小倉だったのに、その上空の視界が不良だったため、次善の長崎に急遽変更されて投下されることになったのでした。

ところが、アメリカ側の意に反して、その長崎も曇っていたのです。そのため、投下を担当していたフレデリック・アッシュワースが、海に投下するよりましだと判断して、禁止されていたレーダーによる投下を決断した時に、わずかな晴れ間が見つかったのでした。そのおかげで、目標地点を大きく外れた浦上天主堂近くの上空に投下されることになったわけです。長崎の投下は、このように偶然に偶然が積み重なった結果なのでした。見かたによっては、長崎は京都の身代わりになったと言えるでしょう。それに加えて、必然性の高い広島よりも偶然性の高い長崎のほうが、理不尽性が大きい[註42]にもかかわらず、二番目ということで、被爆地としても軽視されやすいのです。このように、広島と長崎は、まさに対極的な位置にあるわけです。

ところで、1945年8月20日に発行された週刊グラフ誌『ライフ Life』の原爆特集号には、「原子爆弾第一号 広島を跡形なく消し去る」という見出しのもとに、次のような記述があります。

恐るべきものとはいえ、事実上未確認の破壊力を持つ新兵器を搭載した一機のB-29は、朝の大気の中で、日本の瀬戸内海から本州の上空へ向けて機体を旋回させた。その少し前、ポール・W・ティベッツ大佐を機長とする乗組員たちは、日本の大きな港町であり日本軍の拠点でもある広島を、史上初の実地試験(the first actual test)のための対象として選択していた。飛行機は400ポンド〔実際には4.4トン〕の爆弾を投下して、飛び去った。それは、1945年8月5日〔アメリカ時間〕のことで、人間が、人間の上に、原子の力を解き放ったのである。(同書、26ページ)

この記事では、「事実上未確認の破壊力を持つ新兵器」を爆発させるため、「広島を、史上初の実地試験のための対象として選択していた」ことを、実に率直に認めています。この時点では、1発の広島原爆が10-20万人の生命を奪ったことが推定されていたものの、その破壊力については、まだきのこ雲の上からしか認識されていませんでした。そのため、それが、生身の人間にとってどれほど残忍なものか、そのことの重大性が実感できず、そのおかげで「実地試験」であることを、不用意に認めることができたのかもしれません。またそこには、ウラン型の原爆としては史上初の実験だったという意味も込められていたのかもしれませんが、いずれにせよこれは、アメリカ側の正直な告白と考えてよいのではないでしょうか。

広島の原爆は、朝の8時15分という、一般市民が活動を開始する時間帯をあえて選んで、しかも予定に忠実に従って、無警告のまま投下されました。それは、人間の被害者を増やすため以外の何ものでもありません。この点から見ても、原爆投下には、復讐的要素とともに人体実験的要素も含まれていたことが、ますますはっきりするのではないでしょうか。

8月9日のプルトニウム型原爆が、予定通り小倉に投下されていたとすれば、広島よりも少し遅れて、午前9時45分頃に爆発していたことになります(実際には長崎に、午前11時2分に投下されたわけです)。目標の中心が造兵廠なので、広島よりも時間を少し遅らせて、効果の違いを見ようとしたのでしょうか。

午前8時15分の広島市内では、おとなたちはもちろん、たくさんの子どもたちが、上半身を裸にして、屋外で勤労奉仕をしていたり、運動場に集まったりしていました。「軍事侵略とは何の関係もない罪のない男女や子どもに対し、〔原爆を〕使用すべきではない」(リフトン&ミッチェル、1995年上、262ページ)という、トルーマン大統領が後(朝鮮戦争時の1950年)に行なった建前的発言とは裏腹に、原爆は予定通りそこを直撃したのです。アメリカ戦略爆撃調査団の報告書にも、次のように明記されています。補遺第1部2に引用していますが、重要なので、ここにもう一度掲げておきます。

工場で働いていた者のほとんどは、既に出勤していたが、出勤途上の者も多く、学童のほぼ全員および工場労働者の一部は、屋外で、防火帯を作るため建物を撤去する作業〔家屋疎開〕や、貴重品を地方に分散させる仕事に従事していた。原爆は、空襲警報が“解除”されてから45分後に投下された。警告がなかったうえに、航空機の小編隊には市民が関心を払わなくなっていたため、原爆の爆発は全くの不意打ちとなった。また、防空壕に避難している者はなかった。多くは、屋外で被災し、それ以外のほとんどは、壊れやすい構造の自宅や商店の内部にいた。(The United States Strategic Bombing Survey, 1946a, p. 3)

「学童のほぼ全員および工場労働者の一部」が屋外で仕事をしている時間帯をねらった結果、おそらくマンハッタン計画の当事者たちが予測していた通り、3日後の長崎を除けば、歴史上、後にも先にもないほどの大惨事が発生したわけです。補遺第1部2に引用した、歴史学教授による被爆翌日の目撃体験を、ここにもう一度引用しておきます。

〔8月7日〕校庭の屍は昨夜よりも大分その数がふえていた。〔中略〕屍の中には小さな中学生や女学生の姿が多かつた。みんなひどい火傷で、中学生はその瞬間上半身はだかでいたらしく、下半身はズボンがボロボロになつているのが多い。女学生は上半身のシャツが焦げ、ところどころからだにくつついていて、下半身のモンペはボロボロにさけているのが多く、中にはズロース一つになっているのもあつた。〔中略〕

これらの小さな屍は、殆んど土橋や本川橋あたりの家屋疎開の跡片付作業にでていた子供たちで、既に建物が取りこわされて陰のない広場になつていたところで、集団的に仕事をしていたから、一瞬に全員閃光に打たれ、爆風にたたきのめされた。いきおい火傷もひどく、死んだ数も多かつたのだ。それでもここまで逃げてきて死んだのは幸福な方で、その場で死んで焼けてしまつたのが随分多かつたのだ。(小倉、1948年、106-107ページ)

このように、犠牲者が多く出るはずの時間に原爆を投下し、予測した通りの結果が得られたにもかかわらず、為政者であれ一般市民であれ、アメリカ側はきのこ雲の下で起こったその現実を、63年もの長年月が経過した現在でもなお、直視できない状態を続けています。この事実こそ、アメリカの原爆トラウマの本質を――ひいては、加害者一般のトラウマの本質を――考えるうえで最重要のヒントになるはずです。

原爆傷害調査委員会(ABCC)に関する公文書は、当初からしばらくの間、機密扱いになっていましたが、80年代以降に開示の対象となりました。朝日新聞社が、アメリカ国立公文書館に、ABCCに関する複数の文書の閲覧請求を行なって調べたところ、それらの文書には、ABCCが検査や調査をするのみで被爆者の治療をしなかったことについて、次のような理由が記されていました。

パーソンズ駐日公使が国務省北東アジア部にあてた文書(54年2月)には、治療しない理由について「ABCCには日本での医療資格がない」ことなどを列挙。さらに重要なこととして「(治療すれば)被爆者に特別な意味があり、他の兵器の被害者とは異なるという見方を支持することになる」と説明した。「原爆投下への謝罪と解釈されかねない」とも指摘した。

また、ロバートソン極東担当国務次官補にあてた文書(同年1月)の中で、北東アジア部の担当者は米政府の公式見解として「被爆者支援の責任は負わないし、その他の爆撃による被害者と区別することはできない」と述べている。(『朝日新聞』2007年8月6日付朝刊)

前半の段落については後ほど詳しく検討することにして、後半の段落にある、被爆者を「その他の爆撃による被害者と区別することはできない」という発言は、被爆者は、通常爆撃による被害者と比べて特に傷害が重いわけではないので、両者を区別して扱う必要はない、という意味なのでしょう。放射能による傷害であっても、特別扱いはできないということになりますが、そうすると、ABCCが掲げている、「原爆放射線によって人体におこる医学的影響を幅広く長期間にわたって調査研究し、あわせて原子力の平和利用に資すること」(原爆傷害調査委員会、1966-67年、1ページ)という、公的な目的と矛盾するように思います。被爆者の治療をするか否かにかかわらず、ABCCの存在理由は、明らかに、被爆者に放射線傷害が見られるという厳然たる事実にあるからです。

とはいえ、被爆者に、一般の治療施設で治療を受けないよう強要したわけではないので、治療せずに放置した場合の自然経過を見ようとしたわけではなさそうです。したがって、ここにも、復讐心をはじめとする、何かの要因が隠されている可能性が高いように思われます。

図31 ABCC(原爆傷害調査委員会)が1966-67年に刊行した、欧文と邦文が併記された報告書。この号は、ABCC自体を紹介、解説したもの。

|

図32 ABCCが1965年10月に刊行した報告書で、原爆投下20年後の「人体に対する放射線の影響」の総まとめ。

|

これまでにも述べておきましたが、確かにABCCは、検査や調査をするのみで、被爆者の治療はしてきませんでした。現に、ABCCが自らについて解説した刊行物には、当時のジョージ・ダーリング所長による次のような説明があります。「過去においては、ABCCは研究のみを行なっているというので非難されたことが少なくありませんでした。しかし目下調査研究中の問題を解決することが広島および長崎の人々にとって身近な関心事でもあります。〔中略〕日本の人々にこれらの調査の価値が認められ、あわせて大きな目標のために個々の小さな経験の提供を絶え間なく続けられた何千という人々の偉大な貢献がやがて認められる時が来るでありましょう」(同書、iiページ)。これは、ABCCが治療をしてこなかったという事実を、公的に認めたと受け取ってよい発言です。次なる問題は、ABCCが被爆者の治療をしなかった本当の理由です。

要するにアメリカ側は、被爆者を、通常兵器による被害者とは異質だと考えていると見られたくないわけですし、原爆投下について日本に謝罪しているとも見られたくないわけです。しかし、アメリカ側が、被爆者は(放射能傷害があったとしても)通常兵器による被害者と本来的に異質なわけではないし、日本に2発の原爆を投下したことは完全に正しかったと、公式見解通りに嘘偽りなく考えているのであれば、うしろ暗いところは全くないわけですから、事実を歪曲する必要もありませんし、防衛的態度を取る必要もありません。

その場合、このたびの戦争は正義の戦いだったので、神に誓って原爆投下は正しかったのであり、したがって、女性や子どもたちを含めて、たくさんの一般市民が死に、生き残った人たちに放射能傷害をはじめとする後遺症が残ったとしても、結果的に遺憾なことではあったにせよ、日本側に謝罪する必要はないし反省する必要もないと、堂々と主張できるはずなのです。この場合、神かけて自分たちは正しいのですから、きのこ雲の下で起こった出来事を冷静に見つめることができるはずですし、批判に対しても、ヒステリックな態度を取ることなく、冷静に応対することができるはずです。そして、被爆者の治療にしても、逆に、人道的立場から難なくできるはずなのです。

ところが、実際にはどうかと言えば、「ABCCには日本での医療資格がない」などと、姑息な弁解をするようなありさまなのです。ABCCの中には、日本人医師もたくさんいましたから、被爆者の治療に際して、医師免許の有無を問題にする必要はありませんし、そもそも当時のGHQには、超法規的に何でもできたはずなのです。したがってこれは、治療を避けるための口実以外の何ものでもないでしょう。このようなことまでして、懸命に自分たちの行動の正当化を図ろうとしているということです。

中国新聞のある記者は、広島一番乗りを果たしたとされた、オーストラリアの先端的ジャーナリストであるウィルフレッド・バーチェットに、後年、次のように語っています。

「私たちは、アメリカ人が原爆を投下したとき、それに従事していた科学者たちは放射線についても、それが人間にどういうふうに影響するかについても、なにも知っていなかったのだと今では確信するようになっています。彼らはABCCを設立して、調査をやろうとしたのです――彼らが核戦争に巻き込まれたとき、アメリカ人を防護する目的のためです。通例、こうした実験はまず、動物を使ってやるものです。人間への原爆の影響を調べる最初の実験場として、私たちが選び出されたのだと私たちは思っています〔中略〕私たちは、こうした活動は第三次世界大戦と核兵器の全面的使用と関係していると思っています」。(バーチェット、1983年、85-86ページ)

現に、アメリカからABCCに赴任した日系のヤマザキ医師に課せられた課題は、「アメリカが核攻撃されたとき、国民を守るための情報収集」(青木、1996年)ということだったのだそうです。日本の被爆者のためを考えていたわけではなかったのでした。そして、「アメリカの関係者は、原爆の物理学的な側面については即座に公表したが、医学的影響の詳細な情報の出版は一九五一年まで認めなかった」(ヤマザキ&フレミング、1996年、83ページ)わけです。この事実も、上の推測を裏づけるひとつの有力な根拠になるでしょう。

ところで、公にはほとんど知られていないことのようです(ごく最近まで、私も知りませんでした)が、ABCCは絶対的に治療を拒絶していたわけではなかったようです。ABCCの後継施設である放射線影響研究所の労働組合で執行委員長を務めていた森原ゆう子によれば、かつてABCCには入院施設もあって、そこでごく少人数の被爆者の入院治療が行なわれていたのだそうです(森原、2004年「被爆地ヒロシマにおける放射線影響研究所の役割」を参照のこと)。一種の内部告発なので信憑性が高いと思われますが、もしこれが事実であれば、とてつもなく重要な情報と言えるでしょう。このことから、ただちに次の三通りの疑問が浮かび上がるからです。

これらの疑問に対する答えとしては、大きく分けてふたつの可能性が考えられるでしょう。ひとつは、現実に被爆者と接している研究者や職員の個人的な好意や治療上の必要などのために、重症例を選んで治療していたのであり、強圧的な本国政府や一般の被爆者の手前、そのことを公表しにくかったとする、いわば個人的な要因が関係している可能性です。もうひとつは、それとは対極的な位置にある、次のような一群の可能性です。

そうだとすればこれは、本国政府の命令に忠実に従った結果ということになるでしょう。ここで、もし前者が当たっているとすれば、今となっては“美談”として公表しても差し支えなさそうに思えます。ところが、未だに公表されていないことを考えると、前者の可能性はかなり低そうです。それに対して、これまで得られているさまざまな状況証拠から判断する限り、後者が当たっている可能性のほうが、はるかに高いように思われるのです。

いずれが正しいにしても、アメリカ政府が、人道的側面や同情心がほとんど感じられない対応ばかり続けて現在に至っていることは、まぎれもない事実です。そして、これまで列挙してきた一連の事実を客観的に見る限り、広島と長崎への原爆投下に実験的側面があったことは、どう考えても疑いえない事実のように思います。

第二次世界大戦の終結後は、原爆の開発をめぐって、米ソの覇権争いが表面化します。まず、1949年8月にソ連が、アメリカが恐れていた通り、核実験に成功します。ソ連は、当初こそアメリカに遅れを取っていましたが、50年代半ばまでには、アメリカを追い越すほどの勢いを見せるようになります。

しかし、このような展開になることは、著名なスウェーデンの物理学者であったニールス・ボーアらが、既に予測していたことでもありました。ボーアは、高い視点に立てば、原子力エネルギーが「全人類の福祉のために使用され、文明に対する脅威にはならないよう」保証しておく必要があると考えました。そのため、「核兵器がいつ使用可能になり、また現在の戦争にどのような役割を果たすことができるかという問題とはまったく別に、将来の原子力エネルギー管理に関して、米ソ間になんらかの同意を成立させておかなければならない」(シャーウィン、1978年、143ページ)と考えたボーアは、1944年の5月にイギリスのチャーチル首相と、8月にはアメリカのルーズベルト大統領と、相次いで会談します。その中で、原爆計画の存在をスターリンに知らせ、何らかの国際管理を行なうことを検討すべきではないかと進言したのです。ところが、ルーズベルトは、それを聞き入れるどころか、逆にボーアを危険人物と見なし、その監視を決めたのでした(バーンスタイン、1982年、38ページ)。

戦争を超えた観点からすれば、原子力国際管理のための協定を作り上げるのは、原爆開発が完成する前、そして戦争が終結する前にソ連を戦後原子力計画の相談に参加させることによってしか達成できない、というのがボーアの主張であった。ソ連を事前に参加させるべきか否かという問題は、ルーズベルトにとって原子力問題のすべてであり、それ以外の問題――原爆使用問題を含めて――は、大統領にとってさほど深刻なジレンマとなることはなかった。またルーズベルトにとっては、この問題をめぐるボーアの提案処理ほど先見の明が求められる決断はなかったのである(シャーウィン、1978年、149ページ)。

その後、52年10月にはイギリスがオーストラリア西部のモンテ・ベロ島で、60年2月にはフランスが(イスラエルと共同で)サハラ砂漠で、64年10月には中国がロプノール砂漠で、それぞれ原爆実験に成功し、核保有国が次第にその数を増すのです。

それに先立ってアメリカは、第二次世界大戦終結翌年の1946年から、ビキニ環礁で一連の核実験を開始します。その第1回目は、広島・長崎への原爆投下から1年も経っていない7月1日に実施されました。

図33 アメリカが初めて行なったビキニ核実験(「クロスロード作戦」)を報道する『アサヒグラフ』1946年7月25日号。

|

米国が、原子力は人類の福祉をもたらすか、或ひは破壊に導くかの岐路に立つ実験として、名も十字路〔クロスロード〕作戦と呼んだビキニ島における原子爆弾実験は、晴れ上がった七月一日の朝、午前九時十五秒前、十七名の乗員をのせたB二九(Daves Dream 号)から投下された有史以来第四発目の原子爆弾によって開始された。

一万個の太陽の閃光と形容された炸裂の一瞬後、雲塊は水面から十一度のヂグザグ形で、二万二千尺あたりまで上昇すると、突然白煙の頂天から巨大な茸の形をした雲がたちのぼり四万尺の高さに達した。

七十二隻の標的艦、二百頭の山羊、豚、三千七百の白鼠、昆虫無数が、白日のビキニ沖に蠢き、これに対してクエゼリン島ほか各周辺の観測所では一千に及ぶ原子科学者の個別研究が行はれ、六万尺の映画フイルム、五万枚の写真、そして数億の言葉が記録された。

このような報道は、アメリカの示威に利用できるからでしょうが、GHQによって禁止されることはありませんでした。しかし、ここには、飛行機から投下された原爆が予定された投下地点を大きく外れてしまったことなど、この実験の失敗の部分については記されていません。この実験では、ビキニ環礁の住民を、別の島に強制移住させたことや、アメリカ兵が被曝したことなど、大きな問題がいくつか発生しました。

そして、54年3月にアメリカは、同じビキニ環礁で、今度は核分裂ではなく核融合を利用した、世界初の水爆実験を成功させます。この時の爆発の威力は、当初の予測をはるかに超えたもので、別の環礁にまで死の灰が降り注ぐ結果となり、そこの島民が被曝しています。そのためアメリカは、意図的に人体実験をしたのではないか、という疑いをかけられたのでした。当時、この海域では、多数の日本漁船を含め、数百隻の漁船が操業していました。そのうちの1隻は、焼津漁港を母港とする、第五福竜丸という名の漁船でした。

予告もなく、しかも危険区域の外で操業していたにもかかわらず、日本の遠洋マグロ漁船「第五福龍丸」が、米軍の水爆実験に遭遇、死の灰を浴びせられ、乗組員二十三名が被曝した。自力で日本へ生還して、事件が世間に知れ渡ると、アメリカ側はまず「漁夫がうけた損害についての報道は誇張されている」と、マスコミを攻撃する。のみならず、「漁業以外の目的で実験区域へきたことも考えられる」と乗組員をスパイと呼ばわり、それでも世論が収拾つかなくなると、そこで初めて「米国政府の名において、再び福龍丸の不幸な事件に対する深い遺憾を意を表し」た。まったく初めての「遺憾」なのに、さも前々から繰り返し謝罪していたかのように「再び」をつけ加えた。被害者を「嫌にしつこい連中」と印象づける狙いもあったろう。

のちに乗組員の一人〔無線長の久保山愛吉さん〕が放射能症で死亡すると、日本側の治療のせいだと仄めかした。(ビナード、2006年)

〔アーサー・〕ビナードさんは〔中略〕90年に〔アメリカから〕来日して数年後、東京都江東区の都立第五福竜丸展示館を知り調べ始めた。23人の帰還が不思議でならなかった。

「軍事機密に触れた船を米軍が察知したら撃沈したはず。久保山さんらは帰港まで被曝を明かさなかった。危機的状況の中で冷静に行動し事件を世界に手渡した。核の冬をいま回避できているのは23人のお陰と言っても過言ではない」。(『朝日新聞』2006年10月17日朝刊)

翌55年8月、広島で第1回原水爆禁止大会が開かれます。そして、その後、分裂騒動などの紆余曲折はありましたが、現在に至るまで、規模を拡大させながら開催され続けているわけです。その点で、第五福竜丸事件は、世界史的に見てきわめて大きな事件だったと言えるでしょう[註43]。

一方、その翌年の56年に、ビキニ環礁やその隣のエニウェトク環礁で実施された水爆実験では、核爆発によって発生したきのこ雲に飛行機を突入させて乗組員たちを被曝させるという、恐るべき人体実験が敢行されます。また、ネバダ砂漠では、核爆発後に兵士を爆心に向かって突入させるという、さらに過酷な被曝実験も行なわれました。さらには、ネバダ核実験で発生した放射性降下物(ストロンチウム、バリウム、セシウムなど)を、ある国立研究所その他で102人の民間人に投与するという、やはり信じがたいほど残忍な人体実験も、60年から61年にかけて実施されるに至るのです(山崎、日野川、1997年、176-177ページ)。

それ以外にも、被験者に「放射性マンガンやウランを投与して、体外放出速度を調べたり、コロンビア川での放射性燐汚染魚を食べさせ食料品の許容範囲を調べたり、また墓を発掘しての、戦後直後におこなわれた人体実験の死後調査もあり、実に様々な形で人体実験がおこなわれた」(同書、177ページ)のです。アメリカは、核開発のために、既に1944年の時点から、自国の国民をも平然と犠牲にしてきています[註44]。そこまでのことをしなければならない必然性は、どこにあるのでしょうか。

|

ナガサキはアメリカ人につきまとい続ける第二次大戦の亡霊である。アメリカのモラルに深くかかわるこの問題がわが国の良識ある人々の脳裏を去ることはないだろう。イギリスのある科学者は長崎への原爆投下に対する感想をこう表現している。「もし人間の心に根源的な悪が存在するのであれば、長崎の破壊はそこから生み出されたものに違いない」。(ユードル、1995年、121ページ)

|

補遺第1部2に書いておきましたが、敗戦は避けられないと判断した日本の首脳部は、さまざまな外交ルートを通じて、いくつかの国に和平の仲介を依頼していました(たとえば、ビュートー、1958年;キグリー、1992年)。しかし、そのうちで最も有力視されていたのは、ソ連でした。もちろんソ連は、西欧側では日本の同盟国であるドイツと敵対関係にありましたが、東洋側では日本との間に友好条約を結んでいたからです。ソ連からは、その条約を延長しない旨の通告がありましたが、有効期間は、まだ1年残されていました。

アメリカ側は、日本政府の電文の暗号を解読することによって、日本の首脳部がソ連をはじめとするさまざまな国に和平の仲介を求めていたことも知っていましたし、天皇制が維持できさえすればポツダム宣言を受諾する用意のあることも知っていました。それに対して、戦後の覇権掌握をにらんでいたスターリンは、日本側からの和平仲介の懇請を、その切り札として使おうとしていたのです。手玉に取られているとはつゆ知らない日本の指導者たちは、ひたすらソ連の仲介に期待を寄せていたのでした(長谷川、2006年、264-265ページ)。そのような状況の中で、米英中三国の共同声明として、ポツダム宣言が発せられます。「受諾せざる場合には、迅速かつ完全なる破壊あるのみ」として、日本軍の無条件降伏を迫るものでした。

アメリカ側の公式見解によれば、日本が国体護持にこだわって、ポツダム宣言の受諾を“拒否”した結果、8月6日に広島に原爆が投下されたのに、依然としてポツダム宣言を受け入れる気配を見せなかったため、2発目が8月9日に投下されたことになっています。しかしながら、これまでの記述からもわかる通り、現実にはそうではありませんでした。補遺第1部1に書いておいたように、この問題で最も肝心なのは、トルーマン大統領が日本への原爆投下の日程を具体的に決めたのは、ポツダム宣言が発せられる7月26日より前だったという事実です[註45]。

トルーマンの1945年7月25日付日記にある「ジャップが降伏を求め、自らの命をむだにしないよう警告を発しておく」という言葉は、その後に発せられるポツダム宣言のことを言っていたのでしょうか[註46]。そして、長崎への原爆投下は、日本がポツダム宣言というを受諾するか否かとは無関係に、最初から決められていたのでした。

|

|

| 図34 左は、ライフ誌1945年10月8日号に掲載された The Tokyo Express という9ページからなる特集の第1ページ。以降、地上の広島を撮影した写真が掲載されている。ここでは、広島市民の人的被害は軽かったし、広島は立ち直りつつあるとして、アメリカ国民を安堵させるような写真が、意図的に選択されている。左上段は広島駅に到着した列車、下段は東京駅駅長。右は、ある銀行の不潔な床に収容されている被爆者の写真。ひどい火傷を負った被爆者の写真は載っていない。下段左は、連絡先を記した紙片が貼り付けてある、廃墟となった福屋デパート、右は、被爆死した人たちの遺骨が積み上げられている広島市内の寺院。 |

それが証拠に、グローヴズ将軍は、長崎に原爆を投下したのは、原爆がひとつだけではないことを日本人たちに示すためだったと発言しているそうです(ユードル、1995年、122ページ)し、後に出版されたグローヴズの回顧録によれば、「日本に立直りの余裕を与えないようにつづけざまに第二撃を加えることが肝心だとたびたび打ち合わせていた」のだそうです(グローヴズ、1964年、340ページ)。この点について、スチュワート・ユードルは次のように述べています。

日本が事態に対応する猶予を与えることなく第二の爆弾を落とした事実を考えると、広島への原爆投下が天皇に降伏の決断を行わせたという主張さえ疑わしいものとなる。ナガサキは、わが国の政府が外交上の責任を完全に放棄したことを示しているのである。〔中略〕

スティムソンは、国体を重んじる国家が降伏を検討して結論を出すまでには時間がかかるということを当然承知していたはずである。第一次大戦末期のフランスで戦争の終結を待ちつづけたスティムソンやトルーマンは、ドイツがウッドロー・ウィルソン大統領に降伏を打診してから一九一八年一一月一一日の実際の休戦条約締結に至るまでには三九日の時日が必要だったということを覚えていたに違いないのだ。

もろもろの事実から当然導き出される結論は、ナガサキが原子爆弾の殺傷能力を確認するためのアメリカの実験場にされたということであり、世界もまたナガサキをそのようにとらえているのである。この史実は半世紀近くもの間、われわれに問いかけ続けている。この爆弾が戦争終結や外交を目的として使用されたのではないとしたら、長崎の住民の犠牲は一体何だったのか。(ユードル、1995年、122-123ページ)

ところで、原爆で市街地を破壊することに人道的立場から反対したのは、常識とは逆に、むしろ軍人たちであり、戦慄すべき手段によって戦争を終結させようとしたのは、文民指導者のほうでした。「トルーマンやスティムソン、バーンズらが、マッカーサー将軍とドワイト・D・アイゼンハワー将軍という二人の偉大な戦闘司令官や、大統領付参謀長のウィリアム・D・レーヒの主張に耳を傾けていれば、わが国の核兵器政策はもっと違ったものになっていた」のかもしれません。ところが、恐るべきことにスティムソンは、「ニュルンベルク裁判でアメリカの検察官たちが人道に対する罪であると非難した行為と何ら変わるところのない、歴史に残る蛮行の方を支持した」のでした(同書、119ページ)。

広島に原爆が投下される3日前に、マニラで初めてその存在を知ったマッカーサー将軍は、その10日ほど前に、日本は9月の初めまでには降伏するはずだが、実際にはもっと早くなるかもしれないと発言していたそうです。そうした視点に立つマッカーサーにとって、無警告のまま原爆を、しかも市街地に投下することは、軍事的にみる限り全く不必要なことでした。また、天皇制の存続を保証しさえすれば平和的な解決が得られるとみていたマッカーサーは、無条件降伏を受諾しなければ日本を「迅速かつ完全に破壊」するとしたポツダム宣言に、強い不快感すら覚えていたのです(同書、120ページ)。

一方、誇り高い理念と倫理観とを併せ持つアイゼンハワー将軍は、ポツダム会談の時点で初めて原爆の存在を知りました。そして、原爆を実戦で使うことは、倫理的にも戦略的にもまちがっていると、自らの信念に基づいて発言し、スティムソンを激怒させます。アイゼンハワーは、既に日本は敗北しており、これほどの破壊力を持つ恐怖の兵器を使用すれば、アメリカは国際社会から非難を浴びることになると主張したのです(同書、120ページ)。

だが、わが国の文民指導者たちはこの新兵器の破壊力を試すことしか考えておらず、自分たちの作り上げた計画に固執して、老兵たちの忠告に耳を傾けようとはしなかった。ヒロシマとナガサキというアメリカの悲劇のシナリオを書いたのが戦闘司令官ではなく、〔実戦経験を持たない〕グローブズ将軍と、ワシントンの最上層で戦争を指導していた文民政治家であったという事実は、歴史の皮肉な現実を物語っている。(同書、121ページ)

いつの時代の文民指導者も、ひとたび計画を立て、その実現へ向けて努力を始めると、それに強く固執する傾向を一般に持っているものなのかもしれません。その途中で当初の目的が失われてしまったとしても、何らかの理屈をつけて、是が非でも計画の続行を図ろうとするのです。こうした傾向が文化圏を越えて存在することは、心理学的に見て非常に興味深いことだと思いますが、問題は、この時の文民指導者たちが、そこまでして原爆を投下しようとした真の理由です。戦闘司令官たちは、味方の犠牲を最小限に食い止めつつ、敵方に勝利することを最優先するのに対して、この時の文民指導者たちは、戦後の覇権を握ることを最優先にしており、そのためには恥も外聞も捨て去り、その手段を選ばなかったのです。

実際には、既にその半年ほど前の1944年9月の時点で、ハイドパーク協定という密約が結ばれており、日本への投下が既定の路線になっていたわけです。しかし、ドイツが降伏してからは、その予定を包み隠す必要もなくなり、今度は、原爆を戦後の覇権掌握に利用しようとする動きが公然と浮上してきます。そして、既に敗北が決定的となっている日本へ、無警告のまま2発の原爆が、実験をかねて続けて投下される、という経過を辿ったわけです。

原爆には、それまでに20億ドルという莫大な資金が投入されていました。目標委員会は、その貴重な原爆を、日本に最大限の心理的衝撃を与えるとともに、アメリカがこれまでにない新しい武力をわがものとしたことを、特にソ連に知らしめるような形で使用されなければならないことを強調しました。計り知れないほど大きな人的犠牲と物理的破壊とを目の当たりにすれば、ジャップどもは、恐怖心を抱くことはもちろん、降伏をも求めるようになることが予測されるし、その「おまけ」として、他の国々、とりわけソ連を威圧する役割も果たしてくれるのではないか、と考えられていたのでした(バーンスタイン、2001年、5、8ページ)。

先述のように、スティムソン陸軍長官が、原爆の投下目標から京都を外したのは、日本の古都を壊滅状態にするという野蛮きわまりないことをすれば、日本人はアメリカに敵意を抱くようになり、ソ連になびいてしまうのではないかと恐れたためでした。とはいえ、アメリカ政府首脳の大半は、ソ連が参戦してもさほど状況は変わらず、それによって日本の降伏が早まるとは考えていなかったらしいのです(バーンスタイン、1982年、52ページ)。

ところで、ポツダムでスターリンが西側と交わした公約によれば、ソ連軍は、8月15日に満州へ侵攻することになっていました。ところが、8月6日、突如として広島に原爆が投下されるわけです。こうした異常事態を受けて、ソ連軍は予定を変更します。ポツダム会談から帰国したモロトフ外相は、8月8日、待ちかねていた佐藤大使と会談します。ところが、ソ連の好意的回答を一日千秋の思いで待ち焦がれていた佐藤大使にモロトフが突きつけたのは、何とソ連がポツダム宣言に加入して、明日(8月9日)から日本と戦争状態に入るという宣戦布告だったのです(荒井、1985年、218-219ページ)。まさに青天の霹靂でした。

最後の頼みの綱にしていたソ連が、和平条約を一方的に破棄して参戦したのを知った日本政府は、打つべき手を完全に失ってしまいます。ここに至って万事休した日本は、敗戦後も天皇制が維持できるよう、外交ルートを通じてアメリカ政府に申し入れます。

それを受けたアメリカ政府は、45年8月10日昼にホワイトハウスで会合を開いて、その申し入れについて検討します。それに対して、前向きに応えるべきだと最も強く主張したのは、ヘンリー・スティムソン陸軍長官でした。日本軍は、天皇以外の権威を認めないだろうから、広大な地域に展開している日本軍を首尾よく降伏させるには天皇がぜひとも必要だ、と主張したのです。ウィリアム・D・レーヒ参謀長はそれに同意しましたが、バーンズ国務長官は強硬に反対しました。アメリカ国民の7割ほどが、天皇を戦争犯罪人として処罰することを望んでいたため、天皇制の存続を認めると、アメリカ国民から激しい反発を受ける恐れがあったからでした(荒井、1985年、257-258ページ)。

それに対してスティムソンは、日本に天皇制存続を保証しなければ、戦争は長期化することになり、それはソ連を利するのみで、アメリカの利益を損うことにしかならないのではないか、という懸念を抱きます。そして、「今しなければならないのは、既に満州に侵攻を始めているロシアが、日本本土にまで進軍しないうちに、できるだけ早く、この降伏問題を片づけることだ。ロシアが日本を占領し、統治の一翼を担うなどと言い出さないうちに、日本本土を手中に収めることがきわめて重要だと思う」(8月10日の日記)と考えるのです。トルーマンも、ソ連が介入してくることを恐れていました。

フォレスタルが妥協案を出した。それは「日本側の条件をすすんで受諾するが、しかしポツダム宣言の意図と見解とに完全に調和するような言い回しにする」(「フォレスタル日記」八月一〇日の項)というものであった。フォレスタルは日本に天皇制の保持について保証を与えるが、それを伝える言い回しは公表されたポ宣言の既定の言い回しの線に沿ったものとして、世論の反発を避けようとしたのであった。

フォレスタルの妥協案は、公表された一二条の言い方を変えたような印象を与えることなしに、天皇制の保持を認めるというアメリカ側の意志を伝えようという解決策であったが、トルーマンはこれを承認した。〔中略〕回答文の作成には主としてバーンズが当り、有名なバーンズ回答文(八月一一日付)が作成された。それは、「降伏の瞬間から天皇および日本政府の国を統治する権限は連合国最高司令官に従属するものとする」(第一項)とする一方、「日本の究極的政治形態は、ポツダム宣言に従い、日本国民が自由に表明した意志に従い決定されるべきである」(第四項)と述べたものであった。一見すると、日本側の条件に答えていないようであるが、よく読むと、第一項で、占領下でも天皇が残ることを伝え、第四項で国民が望めば占領後も天皇制が存続できることを示したものであった(荒井、1985年、258-260ページ)。

8月14日、皇居防空壕で開かれた御前会議で、天皇は自らの裁断によりポツダム宣言の受諾を決めました。その際に天皇は、バーンズ回答文を正確に読み取り、「敵は国体を認めると思う。之に付ては不安は毛頭ない」として、軍部の反対論を退けたのでした(同書、260ページ)。それまで、特に陸軍は、無条件降伏は受け入れられないとして、最後の一兵まで戦うことを主張していました。国内の婦女子にまで、いずれ上陸してくるアメリカ軍と竹槍で立ち向かわせる玉砕戦法を強要していたのです。まさに“一億総玉砕”です。また、一部政府首脳には、無条件降伏を迫るポツダム宣言を受諾すれば、軍部によるクーデターや“共産革命”が起こるのではないかという懸念もありました。

ところで、先に引用した1945年8月20日発行の『ライフ』誌原爆特集号の論説には、トルーマン大統領が原爆を「ロシアに対する外交的武器として使った(というよりむしろ、使うのに失敗した)」という、意味深長な表現が出てきます(同書、32ページ)。猜疑心の強いスターリンは、「アメリカがソ連を騙して日本の降伏を単独で勝ちとるのではないか」(長谷川、2006年、264ページ)という疑心暗鬼に陥り、漁夫の利を得るべく、日ソ和平協定を一方的に破棄したのでした。そして8月9日、長崎に原爆が投下される数時間前に、ソ連軍を満州に侵攻させたわけです。

当時、内モンゴルにほど近い張家口(現在の河北省張家口市)の西北研究所にいて、ソ連の参戦を知った生物学者の今西錦司は、「原子爆弾の出現がなくとも、ソ連の宣戦布告は、もはやわれわれの想像しうる最悪の場合が、到来したように感ぜられた」(今西、1948年、199ページ)と記しています。これが、当時の人たちの、特に中国大陸にいた人たちの実感だったのでしょう[註47]。まさに、「ソ連参戦の衝撃を抜きにしては八月九日の終戦劇はありえなかった」(荒井、1985年、255ページ)のです。そうすると、スターリンは、迫り来る事態を鋭く見抜いていたことになります。その結果、ソ連が参戦しないうちに日本を降伏させ、戦後の覇権を握ろうとするアメリカの目論見が破綻したからです。

アメリカが広島に原爆を投下したことが、皮肉にも、ソ連の対日参戦を早め、その結果、万策尽きて観念した日本が、連合国の前に屈服したわけです。そして、ドイツの場合とは違って、事実上アメリカ軍のみが、連合国の名において日本に進駐してきたのでした。しかし、そのおかげで日本は、固有の領土としては、沖縄を別にすれば樺太千島および北方四島を失うのみですみ、結果を見る限り、ドイツのように東西に分割されるなどの、最悪の状態に陥ることは免れることができたわけです。

この段階にいたって、天皇制の保持を認めるということは、たんに地域に散在している日本軍の降伏をスムーズに進めるというばかりでなく、さらにすすんでソ連と対抗する上で、戦後の日本をアメリカの一種の同盟国として獲得する可能性にも道を開く性質を強めたのであった(同書、266ページ)。

原爆投下に当って米ソ関係上の考慮が大きな役割を果し、積極的には東北アジアへのソ連の進出を封じ、消極的には戦後になって日本を「ソ連に対抗する合衆国との連合」に加えるという目的を阻害しないような形で投下されたことを知ることができる。そして原爆投下と結びついたこの二つの政策企図が、日本の戦後史を大きく既定する要因となったこと、「核の時代」がそのような形で具体化したことを結論できよう(同書、266-267ページ)。

かくして、日本がアメリカの“属国”になって現在に至るわけです。では、歴史的にはそうであるとしても、アメリカの側に未だに残る原爆投下の心理的後遺症については、どう考えればよいのでしょうか。「人類に対して大きな過ちを犯したアメリカ」に、自然体で全く対等に向き合える「大人の余裕」(堀、1999年、175ページ)を持つ被爆地の人たちと対比して考えると、自ずと正答が得られるのではないでしょうか。

[註40]第2回目標委員会について、原爆問題の著名な研究者であるバートン・バーンスタインは、次のように述べています。

投下目標都市の選定要素は、一つには、爆弾がどのように機能するか、つまり、爆風、熱風、放射能がどのようなバランスで広がりをみせるかだった。五月十一日と十二日の両日に渡って行なわれた二回目の会議において、ロス・アラモス研究所の所長を務めていた物理学者のロバート・オッペンハイマーは、(長崎型)原子爆弾に使用されている物質(プルトニウム)だけでも十億人を殺せるほどに有害なもので、爆弾はこれに加え、致死的な放射能を発すると強調した。空中で爆発した際、「プルトニウム、あるいは、放射性物質のほとんどは投下地点およびその近隣地域の大気中に浮游することになると考えられるが、〔中略〕当然(投下地点)にいる被爆した人間にも影響を与えることになる」。〔中略〕オッペンハイマー・レポートは、投下地域の人口のほとんどが死亡するのか、あるいはその一部だけが死亡することになるのかについては明確にしていない。この点に関して十分な文書が残されているわけではないが、この問題を詳細に検討しようとした目標選定委員会のメンバーは一人としていなかった。(バーンスタイン、2001年、5ページ)

放射能の危険性については、オッペンハイマー自身がこのように、集まった委員たちに向かって詳しく説明していたのです。

[註41]陸軍参謀総長に宛てたグローヴズの7月30日付書簡によると、その後の原爆開発予定は、「九月中に三〜四発。一〇月中に三〜四発。一一月中に少なくとも五発。一二月中に七発」となっていたそうです(吉田、1991年、281ページ)。

日本が降伏しないかぎり、これらの原子爆弾は次々に日本の諸都市に投下される予定であった。事実、八月九日の長崎への原爆投下の翌日から、三発目の原爆の投下目標を選ぶ議論が開始されていた。八月一四日、トワイニング第二〇航空部隊司令官は原爆投下目標として、札幌・函館・小樽・横須賀・大阪・名古屋の六都市を提案していた(同書、281ページ)。

射程距離外にあった北海道の3都市と、戦後に極東の基地とすべく温存していたとされる横須賀を別にすれば、大阪と名古屋は、既に通常爆撃によって焼け野原になっており、原爆を落とす必要はありませんでした。バラックに住む被災者しか残されていない、これらの都市へ原爆を投下することを本気で提案していたとすれば、復讐的色彩がより濃くなっているということでしょう。

[註42]ニュルンベルク軍事裁判で首席検察官を務めた、アメリカのテルフォード・テイラーは、長崎への原爆投下について、次のように述べています。

広島への投下の是非については議論があるが、長崎についてのそれらしき正当化は、一度も聞いたことがない。ドレスデンと長崎が戦争犯罪であるとする見解に異論を差し挟むのは難しい。ダッハウやアウシュヴィッツやトレブリンカのような強制収容所と比べればともかく、その悪意性は、振り返って考えても、とうてい許容できるものではない。(Taylor, 1970, p. 143)

[註43]焼津に戻った第五福竜丸から水揚げされたマグロは、水爆による死の灰をかぶったことから、原爆マグロと呼ばれました。そこで陸揚げされた被曝マグロが食卓にのぼることになった段階で、東京に住む人々は、被曝という問題が初めて自分たちに降りかかってきたわけです。その結果、遅ればせながら、署名運動や原水爆実験反対運動が始まったのでした。

そして翌年広島で第一回目の原水爆禁止大会が開かれたのですが、被爆者の心というのは大変複雑でして、私自身その大会には非常な反感を持ちました。なぜ反感を持ったかというと、広島・長崎の被爆者がこんなに訴えてきたのに聞く耳を持たなかったみなさんがたが、第五福竜丸の原爆まぐろが自分の食卓に上がってくるという段階になって、ようやく九年後に原水爆反対に立ち上がるという、そのあまりにも鈍い反応、広島・長崎を無視した東京中心主義に、広島での第一回目の大会(一九五五年)を私はボイコットしました。(岩松、1995年、149ページ)

[註44]この問題については、補遺第1部1の註12を参照してください。

[註45]この点については、補遺第1部1の註10を参照してください。

[註46]ポツダム宣言の位置づけについて、茨城大学の歴史学者・荒井信一は、次のように述べています。

原爆が使用された以後の時点で読めば、たしかに原爆投下による被害を予告したものとして読めないこともないが、宣言文には、原爆のような超強力な兵器の存在や使用を暗示する言葉はなく、宣言の発出された時点では、日本側に威嚇としてしか受け取られなかった。こうして、ポ宣言は、それ自体としては、警告としても、日本の降伏を誘引するものとしても迫力を欠くものとなり、客観的には、原爆投下を正当化する口実(日本が無条件降伏に応じないので落とした、あるいは事前に警告を与えたのに、それに耳を傾けなかったので落とした)として利用しうるものとなった。いわば、原爆投下の事前準備の一つという役割しか、与えられなかったのである。(荒井、1985年、238-239ページ)

[註47]この“定説”については、異論もあります。1941年6月にドイツが「電撃作戦」でソ連を不意打ちにしてソ連領に進撃したことを受けて、日本もシベリアに進撃せよという主張があり、関東軍特別大演習(関特演)という名目で、対ソ戦準備のために陸軍史上最大と言われる兵力・資材の動員を行ない、関東軍を70万人に増強しました。日ソ中立条約は、これで死文化されたのです(井上、1966年、201ページ)。その時の様子を、黒龍江省チチハルにいたある憲兵(土屋芳雄)は、次のように述べています。

知人の多くは口をきわめてソ連をののしった。「それにしてもソ連は汚い。日ソ中立条約がありながら、原爆を落とされて弱っていた日本に、一方的に戦争を仕掛けてきた。信義を破った国だ」。多くの人の主張はこんなふうだった。〔中略〕

土屋の認識では、日本軍が関特演の名目で、ソ連国境に大量の兵を集結したころ、ソ連はドイツの猛攻に遭い、「モスクワも危うし」という状況だった。ソ連国境に、ソ連は極東軍とザバイカル軍を配備していたが、日本がいまにも戦争を仕掛けてきそうな気配だったため、この両軍をドイツ戦線に移動できなかった。いわばクギ付けになった。この間に、西側のソ連軍はドイツ軍から大打撃を受け、大量の犠牲者を出した。

関特演がなければ、ソ連の犠牲は少なくて済んだのではないか。日ソ中立条約を踏みにじったのは、この時の日本側ではないか。〔中略〕自分たちが先に殴りかかったことに目を覆い、相手の攻撃だけを一方的に責めるのは、やはり、おかしいと思う。

それにしても、日本敗戦時のソ連軍のやり方はひどかった。〔中略〕だが、それらを考えに入れても、いま、中立条約を破ったソ連、と一方的に非難する話に、土屋はどうも相槌を打てない。(同書、180-181ページ)