サイトマップ

サイトマップ

PTSD理論の正当性を問う 補遺 第2部 2

PTSD理論の正当性を問う 補遺 第2部 2 アメリカの原爆トラウマ――加害者の“トラウマ” 4

アメリカの原爆トラウマ――加害者の“トラウマ” 4

|

今では信じられないが、当時の私は原爆について何も知らなかった。広島と長崎に投下された二つの原爆の短期的影響に関する医学的報告が、綿密で権威ある形で、当時すでに発表されていた。しかしその報告書は機密扱いで、私はその内容について全く知らなかった。ヨーロッパでアメリカ軍の将校として戦線に参加したこともあるのに、また長崎在任中もABCCから特別の任命を受けていて、機密漏えいの心配のないことは原子エネルギー委員会が明らかにしていたのに、私はその報告書の存在さえ知らなかったのだ。〔中略〕なぜ報告書が機密扱いだったのかについての公的説明は未だなされていない。おそらく、当時原爆の影響、特に子どもたちへの影響がすべて明らかにされれば世論の反感を買うという思惑があったのだろう。同じようなやり方でアメリカの権力が隠していた情報は他にもたくさんあった。(ヤマザキ、フレミング、1996年、4-5ページ)

|

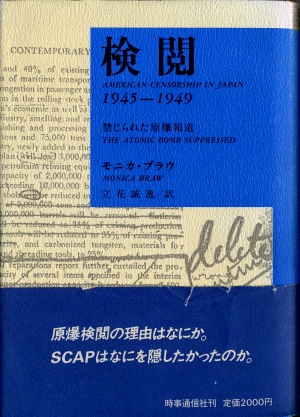

軍国主義を廃絶させ、日本に民主主義を定着させることを錦の御旗に掲げた連合軍の総司令官であったダグラス・マッカーサー将軍は、占領軍にとって都合の悪い話題を扱った報道や出版が日本で検閲されているとする批判を嫌っており、その種の抗議を受けた時には、そうした事実はないとして否定していました。その中には、当然のことながら、原爆による被害状況や被爆者の研究も入っていたのです。そのような検閲をひそかに実施しているとなると、連合軍にとって外聞が悪いということであり、その裏には、自分たちが日本に導入しようとしているはずの民主主義の根幹と決定的に矛盾した政策を取っている事実が明らかになってしまう、という不都合な事情があるためなのでしょう。したがって、被爆者の体験を扱ったジョン・ハーシーの著書(『ヒロシマ』)の日本語訳を、連合軍総司令部(GHQ)が禁じているとする疑いを、当時のアメリカ著作者連盟会長からかけられた時には、マッカーサー将軍は当然のことのように、そのような事実はないと全否定しています(ブラウ、1988年、150ページ)。

マッカーサーは、これらの本が禁止されているというのは、「恣意的で悪意があるやり方の検閲」が日本に存在している「という完全に虚偽の印象をつくりだすことをねらった、故意に人を惑わせる宣伝活動」であると述べている。/しかしながら、一九四九年〔昭和24年4月〕になってはじめて、日本人はようやくハーシーの『広島』を読むことを許されたのである。(同書、150ページ)

マッカーサーの主張によれば、占領軍による統治はまちがいなく民主的に行なわれているにもかかわらず、「恣意的で悪意がある」検閲が強行されているという言いがかりが、何らかの勢力からつけられているというわけです。しかしながら、原爆資料を含め、さまざまな方面でかなりの隠蔽工作がひそかに行なわれていたことは、今となっては否定しようのない歴史的事実です。事実を曲げようとする意志が働くということは、その事実が自分にとって不都合だということを承知しているがゆえに、その事実を隠蔽しておきたいということに他なりません。一般に、多くの問題はここに端を発すると言っても、あながちまちがいではないでしょう。次なる問題は、事実を隠蔽しようとする動機です。戦後のわが国でGHQが行なった検閲の実態を、アメリカに保管されている原資料に当たって丹念に調べたスウェーデンのジャーナリスト、モニカ・ブラウによれば、実際の作業に当たっていたのは、ほとんどが日系アメリカ人や英語のわかる日本人、韓国人だったそうです。加えて、それほどの一貫性をもって職務が遂行されていたわけでもなかったというのです[註30](ブラウ、1988年、145-146ページ)。「マニラの悲劇」という表題の、日本軍の蛮行を告発する報告と抱き合わせで出版を許可された永井隆の『長崎の鐘』はともかく、補遺第1部2で紹介しておいた小倉豊文著『絶後の記録――広島原子爆弾の手記』などは、そうした検閲をほとんど素通りして出版に至った、数少ない実例のひとつなのかもしれません(小倉、1982年、7ページ)。しかしながら、実際的な問題は、被爆者の実態に関する情報の検閲でした。その結果、現場で治療に当たって医師たちの多くには、目の前の患者たちが放射線障害を受けているという事実が、しばらくの間わからなかったため、的外れの治療を続けざるをえなかったのです。

原爆使用後、占領軍による検閲は功を奏し、広島と長崎の被害にかんする報道、言論は、検閲の定石どおり、情報源で抑えられた。その結果、国内では、科学研究の結果は、焦眉の急であった患者の治療に十分に活かされることができなかった。さらに、被爆者の深刻な状態が知らされなかったために、援護の必要性は、一〇年余も社会的、政治的問題とされなかった。日本政府は、被爆者の要求のごく一部を受け入れて、一九五七年四月に「原子爆弾被爆者の医療等に関する法律」を施行するまで、被爆者を放置していた。(立花、1988年、249ページ)

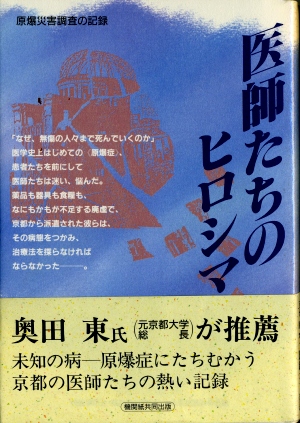

『アサヒグラフ』1952年8月6日号を通じて、原爆被害の実態が広く国民に知られていたにもかかわらず、戦後12年近くも、公的には被爆者の存在がほとんど無視されていたのです。ブラウの研究は、アメリカ側の公式文書の調査に基づいたものですが、現場の医師や医学研究者たちは、占領軍側の蛮行を肌で体験していました。そうした人々の報告によると、アメリカによる資料収集は全国規模で行なわれ、最終的には、「大部分が純粋に日本人の医師、研究者たちの努力の結果であり、文部省・学術研究会議あげての画期的な原爆災害研究調査班の成果であった……調査事例一万三千五百例、病理解剖資料二百十七例、写真等一千五百枚といった膨大な資料」が、日米合同調査団が活動を開始した1945年9月末から11月末までのわずか2ヵ月のうちに、アメリカに持ち去られてしまったのです(核戦争防止・核兵器廃絶を訴える京都医師の会、1991年、69ページ)。

1945年10月に組織された原爆影響日米合同調査団は、「9月から本格的に活動を始めた日本学術研究会議の『原子爆弾災害調査研究特別委員会』を事実上吸収した形で“合同研究”をかくれミノにして米軍が資料を独占。21年のはじめ、船でアメリカへ」渡ってしまったのでした。その返却は、28年後の1973年5月を待たなければなりませんでした(中国新聞社、1973年)。

本章のエピグラフとして引用しておいたように、長崎のABCCで研究を続けていたアメリカの医師たちにすら、「広島と長崎に投下された二つの原爆の短期的影響に関する医学的報告」は機密扱いになっていたのです。そうすると、連合軍側が取った態度や下した命令には、事実を隠蔽しようとする、信じがたいほど強い意志が含まれていたことに加えて、その対象は、日本のジャーナリスト、新聞社および出版社、研究者に限るものではなく、また、日本国内の場合ほど極端なものではなかったにしても、自国の国民全体にも及んでいたことがはっきりするわけです。

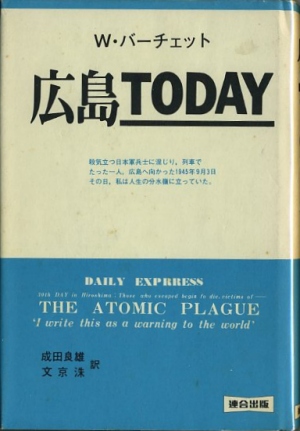

補遺第1部1の註13に書いておいたように、被爆後の広島に入った連合国側のジャーナリストとしては、ユナイテッド・プレス社東京支局特派員のレズリー・ナカシマが最初(8月27日)でした。8月31日、その記事(「消えたヒロシマ――記者は目撃した」)が『ニューヨーク・タイムズ』に掲載されます。続いて、ロンドンの『デイリー・エキスプレス』紙の特派員ウィルフレッド・バーチェットと、『ニューヨーク・タイムズ』紙特派員のウィリアム・H・ローレンス[註31]が相次いで広島入りし、それぞれの記事が9月5日に出るのです。そして、全く無傷のように見えた人々も含めて、「1日に100人の割合で」広島市民が死に続けているというローレンスの報告が、読者たちを驚かせました。原爆はこれまでの通常兵器と異質のものであることが、それによって明らかになったのです。

図22 ウィルフレッド・バーチェット著『広島TODAY』。広島と長崎の原爆被害に関する情報が世界に漏れることを、極度に恐れるあまり、アメリカ側が、あからさまな虚言や脅迫によってジャーナリストの被爆地での取材を制限していた実態が、自らの体験をもとに明瞭に描き出されている。

|

図23 核戦争防止・核兵器廃絶を訴える京都医師の会編『医師たちのヒロシマ』。被爆者の医療に実際に携わった京都大学の医師たちの記録。アメリカの軍人たちが日本の医療関係者に対して取った横暴な態度や、ABCCの黎明期の状況など、体験者の立場から克明に記録された貴重な資料。

|

図24 モニカ・ブラウ著『検閲 1945-1949』。戦後の日本でGHQが、報道関係者に対してどのような検閲を行なったのかを、厖大な一次資料をもとに、スウェーデン出身の女性ジャーナリストが検証、告発した重要な著書。他に、このような形でまとまった著書はない。

|

アメリカ政府は、広島での残虐行為がバーチェットとローレンスの記事を通じて世界に知らされたことに、強い衝撃を受けました。そこで、翌日の9月6日にマンハッタン工区調査団のトーマス・ファーレル准将が、東京の帝国ホテルに集めた連合国の特派員たちを前にして、広島でも長崎でも、原爆症で死ぬべき者は既に死んでしまっており、9月上旬において、原爆放射能のために苦しんでいる者はひとりもいないし、原爆放射能の後遺障害はありえない、という声明をあわてて出すのです。

この時まだアメリカによる医学調査は行われていなかった。ファーレル自身、まだ広島の地に足をふみいれていない。しかし、バーチェットらの記事を打ち消すには、間髪をいれずに声明を出さねばならなかったのであろう。

もちろん、こうしたアメリカの態度はジャーナリストたちの批判を受けた。記者会見に参加していたバーチェットは、自分の目で見た事実に基づいてファーレルに反論した。しかしファーレルは一蹴し、そればかりかこの日から、占領軍によって広島・長崎への連合国特派員の立入りは一切禁止されてしまった。さらにファーレルは、十二名の医学・工学の専門家を率いて九月九日から広島に現地入りし、九月十二日には再び記者会見を開いて、原爆の持続的影響を否定した。つまり、アメリカ政府の立場からは原爆症は存在しない、というのである。

この立場にたって、アメリカは日本国内での原爆報道も厳しく禁止した。(核戦争防止・核兵器廃絶を訴える京都医師の会、1991年、70-71ページ)

これが、政治的な意味でどのような影響を及ぼしたかは別にしても、心理学的、論理学的側面から考えると、取り返しのつかない事態を招いてしまったことになるでしょう。自らに加害の認識がある場合、自らの形勢が不利になると、情報源へのアクセスを禁じます。そのうえで、それまで必要があって保管していたはずの重要書類を筆頭に、証拠の隠滅を図ります。その点については、個人であれ、組織であれ、軍隊であれ、国家であれ、全く同じことが言えるでしょう。そうした証拠が相手方に渡ると、自分たちに不利になることが明確に認識できているからです。情報の隠滅を図るということは、自分たちに分がないことを完全に承知しているからに他ならず、だからこそ裁判などでは、証拠隠滅という行為自体も大きな罪に問われるのです。

また、発覚すれば重大な責任を問われるという認識がある場合には、証拠の隠滅を図ろうとすることの他に、最初から文書などの形で残すことを極力避けようともするものです。したがって、どこを探しても公式な文書が見つからないので、そのような事実はなかった、という主張は全くの筋違いであることになります。

ところで、原爆投下について問題になるのは、トルーマンやスティムソンが、現実にどこまでかかわったかということです。公式文書や私的な日記に記された内容を文字通り受け取ってしまうと、それがはっきりしないようなのです。しかし、読みかたを変えると、別のスティムソン像が浮かび上がってきます。スティムソンを

当惑させたのは、三月十日の大破壊を生んだ爆撃でもなければ翌週以降のそれでもなく、五月二十五日から二十六日にかけての東京空襲であった。〔中略〕六月一日、スティムソンは日誌に、アーノルド将軍が、軍需産業と関係のある一般市民を殺傷せずには分散している日本工業を攻撃するのは困難であると説明した後で、陸軍航空軍は「できるかぎり一般市民の殺傷を抑制しようと試みている」と語った、と記した。このような発言は、ある陸軍航空軍の将校の説明によれば、日本の八主要都市を組織的爆撃によって石ころ一つに至るまで粉砕するという、陸軍航空軍の政策と矛盾していた。

陸軍航空軍の活動に関するスティムソンの歪められた見解は、多くの疑問を生む。〔中略〕陸軍長官である彼が、三月十日の東京大空襲について、ニューヨーク・タイムズ紙の読者よりも知らないということがありえたのだろうか。日本の一般市民の爆撃被害を制限しようと試みるというアーノルドの発言を、なぜ彼はそのまま受け入れたのだろうか。(シェイファー、1996年、252-253ページ)

ケネディ政権とジョンソン政権でそれぞれ閣僚を務め、ルーズベルトとスティムソンを深く尊敬していたスチュワート・ユードル元内務長官も、残された記録やその日記の“行間”を丹念に読み取った末、同じような疑いを抱くようになりました。「東京大空襲に続く数カ月にルーズベルト、スティムソン、〔その副官のロバート・〕ロベットが見せた奇妙な動きは、アメリカの政治の上層にいたこの三人が秘密決定に深くかかわっていたことを強く示唆している。〔中略〕四五年三月、この三人の戦争指導者は周囲の喧騒から完全に孤立し、アメリカ軍の爆撃機が日本で行っていることについては全く関知していないという態度をとり続けている」(ユードル、1995年、69ページ)。このような鋭い指摘を行なった後、ユードルは、次のように述べます。

歴史的事実はスティムソンとロベットの弁解を非常に難しいものにしている。彼らは空軍の活動を日々監督する立場にあり、爆撃方針に重大な変更があれば彼らが知らないはずはないからである。しかし、大戦の最後の数カ月、彼らは自分たちが方針転換にかかわったことを示す痕跡を注意深く抹消しており、これによってこの二人は数十年もの間、全く無関係だという顔をしてこられたのである。スティムソンはさらに、自らの日記に日本の空襲には何のかかわりもないという虚構までつづり、責任を逃れようとしている。だが、後にフォード自動車の重役として大活躍することになる若き天才たちが切り回していた空軍の統計管理局が、アーノルド将軍に対してだけでなく、スティムソンやロベットにも日本の空襲情報を毎日伝えていたという事実が明らかになり、彼らの嘘が暴かれることとなった。〔中略〕

〔日記の中で〕スティムソン長官は日本空襲に関わる事実を実に巧妙に隠ぺいしている。しかし、注意深くたどっていくと、グローブズ将軍が長官の指揮下に置かれていたという事実や、原子爆弾の開発を導き、わが国がヒロシマ・ナガサキに至る道程を一歩一歩踏み固めていった人物がほかならぬ長官自身であるという構図が次第に浮かび上がってきたのである。

スティムソン長官が事実上の最高司令官として振るまい、戦争終結の切り札として原子爆弾を使用する決定を下した正確な日付を示す記録はないが、〔中略〕彼が戦略上の重大な決定を下したのは、ルーズベルト大統領が死去した四五年四月一二日から、会議においてトルーマン新大統領にマンハッタン計画の成果が知らされた同年四月二五日の間であることはほぼ間違いない。(同書、77-79ページ)

ここまで断定的に考えてよいものかどうかは別にしても、この点において重大な隠蔽工作が行なわれていたことだけは、どうやらまちがいなさそうです。少なくとも、自分たちが行ないつつあることは、発覚すれば自分たちの品性や名声や政治生命が一挙に無に帰してしまいしかねない、きわめて重大な事柄だということを、まちがいなく認識していたということです。

京都を訪れたことがあり、知日派でもあったはずのスティムソンは、奇妙なことに、日本との和平交渉に反対し続けていました。そして、「アメリカがヒトラーを超えるような残虐行為を行っている」という印象を持たれるのを恐れていると言いながら、その一方では、原子爆弾の配備が完了する前に日本が破壊し尽くされ、その威力を十分示すことができなくなるのではないか、という恐れも抱いていたのです(同書、80ページ)。このようなあからさまな矛盾があることも、明確な事実を隠蔽しようとしている意志が潜んでいることの、何よりの証拠となるはずです。後述するように、スティムソンは、原爆投下の正当化にも、大きな役割を演ずることになります。

8月6日、広島に最初の原爆が投下されると、大本営は、翌日午後、「昨八月六日広島市は敵B29少数機の攻撃により相当の被害を生じたり」と発表します。「新型爆弾」が使われたことは認めたものの、広島市が壊滅状態にあることは包み隠そうとしたのです。しかし、大本営といえども、事態をきちんと把握していたことは言うまでもありません。繰り返しになりますが、不明瞭化は、事態を正確に把握しているからこそ(あるいは、その気になれば可能だからこそ)起こるものだからです。1945年8月10日、大日本帝国政府は、中立国であったスイス政府を通じて、広島に投下された原爆の非道性について、アメリカ政府に向けて、次のような抗議文を送りました。

本日六日米国航空機は広島市の市街地区に対し新型爆弾を投下し瞬時にして多数の市民を殺傷し同市の大半を潰滅せしめたり

広島市は何ら特殊の軍事的防備乃至施設を施し居らざる普通の一地方都市にして同市全体として一つの軍事目標たるの性質を有するものに非ず〔中略〕実際の被害状況に徴するも被害地域は広範囲にわたり右地域内にあるものは交戦者、非交戦者の別なく、また男女老幼を問はず、すべて爆風および輻射熱により無差別に殺傷せられその被害範囲の一般的にして、かつ甚大なるのみならず、個々の傷害状況よりみるも未だ見ざる惨虐なるものと言うべきなり〔中略〕米国が今回使用したる本件爆弾は、その性能の無差別かつ惨虐性において、従来かゝる性能を有するが故に使用を禁止せられをる毒ガスその他の兵器を遙かに凌駕しをれり、米国は国際法および人道の根本原則を無視して、すでに広範囲にわたり帝国の諸都市に対して無差別爆撃を実施し来り多数の老幼婦女子を殺傷し神社仏閣学校病院一般民家などを倒壊または焼失せしめたり、而して今や新奇にして、かつ従来のいかなる兵器、投射物にも比し得ざる無差別性惨虐性を有する本件爆弾を使用せるは人類文化に対する新たなる罪状なり帝国政府は自からの名においてかつまた全人類および文明の名において米国政府を糾弾すると共に即時かかる非人道的兵器の使用を放棄すべきことを厳重に要求す(「一億、困苦を克服 国体を護持せん 戦局は最悪の事態」という記事とともに、「国際法規を無視せる惨虐の新型爆弾 帝国、米政府へ抗議提出」として、1945年8月11日付の朝日新聞に掲載)

この抗議文がそのまま新聞に掲載されたのですから、当時の日本政府としては、全く異例の対応だったことがわかります。これは、長崎への原爆投下にふれていないことからもわかるように、8月6日から8月8日までの間に起草された、広島に投下された原爆に対する抗議なのですが、これが、戦中、戦後を問わず、アメリカの原爆投下に対する日本政府の唯一の抗議になったのでした[註32]。これを受領したアメリカ政府は、スイス政府からの覚書という形を取っていたため、あっさり無視することはできませんでした。おそらく苦慮の末なのでしょうが、終戦後2ヵ月以上が経過した10月24日になってようやく、「一九四五年八月六日の米国航空機による広島に対する爆撃なるものに関する日本政府からの通信文を伝達する、一九四五年八月十一日付の覚書きを受領した」という、時宜にそぐわないばかりか、抗議に対して全く答えていない、きわめて奇妙な返答をしてきたのでした(バーチェット、1983年、11-14ページ)。

国防総省は、やはり、広島と長崎の被害を具体的に発表せずにすませることはできません。しかし、陸軍航空部隊の広報担当将校が、カーティス・ルメイ将軍に対して、「市民の死者に関する数字はすべて秘密にするよう強く要請」していたという事実があったのです。アメリカが「野蛮人のような印象を与える」ことを恐れていたためでした。広報担当将校は、「適当な時期」になってから数字を公表すべきだ、とルメイに進言していました。その時期というのは、「ジャップが、対空砲火で打ち落としたB29乗員に何をしたか、その残虐行為に関する材料」の収集が終わった時点だったのです[註33](リフトン&ミッチェル、1995年上、68ページ)。

九月五日、広島からの最初の記事〔先述のバーチェットとローレンスの記事〕が掲載されたのと同じ日、ジェームズ・バーンズ国務長官は日本軍が戦争中に行った二百以上もの残虐行為を発表した。アメリカ人の爆撃機乗員や兵士が首を斬られたり、生き埋めにされたり、人肉食の対象になった話が含まれていた。意図したかどうかは別にして、広島から出る恐ろしい話との関係は、タイム誌が見るようにはっきりしていた。

最初の記者が広島と長崎に入り、こうした都市で起きた恐るべき話を米国の読者にわかりやすく説明した週に、国務省は日本軍によって実施された残虐行為に関する公式報告を発表した。多くの読者はこのタイミングの一致を見逃さなかった。

九月九日[註34]に見られるニュースの合流は、米政府当局者がホワイトハウスに至るまで、広島からの最初の記事に対抗するため、大々的な広報キャンペーンを開始したことを示している。(同書、68-69ページ)

日本軍はこれほど残虐なことをしたのだから、原爆投下は悪いことではない、というわけです。しかし、裏を返せば、原爆投下は正当だったと確信しているどころか、日本軍がしたことと同じくらい悪いことをしたという程度の自覚は持っていたことになります。ところが、それだけではすみませんでした。当局にとって不都合なことに、その後も、きのこ雲の下で何が起こったのかを伝える記事が発表され続けるのです。その中でも最大の反響があったのは、1946年8月31日発行の『ニューヨーカー The New Yorker』誌に掲載された、ジョン・ハーシーのルポ「ヒロシマ」でした。

図25 1946年8月31日発行の『ニューヨーカー The New Yorker』誌に掲載されたジョン・ハーシーによる長文のルポの第1ページ。広告を除けば、同号には、他の記事は掲載されていない。その後、このルポは多くの出版社から繰り返し再刊され今日に至っている。なお、ハーシーは、同誌1985年7月15日号にも、「ヒロシマ――その後」という記事を書いている。2003年に出版された邦訳の増補版には、この記事も収録されている。

|

図26 1949年4月25日に法政大学出版局から刊行されたジョン・ハーシー著『ヒロシマ』初版の表紙。やはりというべきか、猛炎を上げる広島市を上空から見た写真が使われている。ただし、この上にかかっていたカバーにも同じ写真が使われていたのかどうかはわからない。なお、訳者のひとりは、本書の中にも登場する被爆した牧師・谷本清であり、もうひとりは、エドワード・モース著『日本その日その日』の訳者でもある石川欣一である。

|

この問題については、1962年春から5ヵ月近くの間、それまで延べ4年ほど暮らしていた京都から広島に移り住み、被爆者の心理的側面を調査して、その結果を『死の内の生命――ヒロシマの生存者』(朝日新聞社)という著書としてまとめた、アメリカの精神科医ロバート・J・リフトンが、その後に出版した共著書『アメリカの中のヒロシマ』(岩波書店)の中で、きわめて簡潔明瞭に分析しています。この著書で展開されている以上の説明は難しいので、ここではその記述を適宜引用し、それに従って話を進めることにします。なお、本稿でそのすべてを紹介することは不可能なので、関心のある方は、ぜひ同書を参照してください[註35]。

このルポが掲載された 『ニューヨーカー The New Yorker 』誌特別号は、30万部の初版が、発売後まもなく売り切れました[註36]。そればかりではありませんでした。

ニュージャージー州プリンストン〔ドイツからアメリカに亡命したアインシュタインが、1933年以来、居住していた学園都市〕では市長が全市民に読むよう求めた。ABCラジオ放送網は、全部で三万語もある物語を四夜連続で朗読し、放送した。聴取者からの要求で、多くの放送局はそれを再放送した。ニューヨーカー誌には追加注文が殺到し、アルバート・アインシュタインは千部欲しがった。新聞は掲載権を求めて騒ぎ立て、ハーシーは掲載料を赤十字社に渡すことと要約〔縮約〕しないという二つの条件付きで認めた。コラムニストや編集者はその大多数が〔それまでは〕原爆投下に強い支持を表明していたのだが、にもかかわらず記事を賞賛し、多くは当時最良のルポルタージュと呼んだ。ニューヨーク・タイムズは、「原爆に関してジョークを言ったり、原爆についていまや文明の一部として受け入れる単にセンセーショナルな発展にすぎないと考える」すべてのアメリカ人は「ハーシー報告を読むべきだ」と明言した。社説は読者に、「広島と長崎での大災害はわれわれの仕業である」と思い起こさせ、原爆はその死者よりも多くの生命を救った点で望ましい、という議論はハーシーを読んだ後では不健全に思える、と述べた。(リフトン&ミッチェル、1995年上、121ページ)

「原爆投下に強い支持を表明していた」大多数のコラムニストや編集者たちでも、その一方で、原爆投下は自分たちの責任であり、深く反省しなければならない、「原爆はその死者よりも多くの生命を救った点で望ましい」という主張は筋違いだという思いを抱いたというのです。ハーシーのルポは、アメリカ人たちのそうした素直な心の一端を刺激し、表出させたように見えます。そのこと自体は、まちがいなく事実なのでしょう。このルポに対する一般読者からの反響も、それと同様にきわめて大きく、しかもきわめて好意的なものでした。

ニューヨーカー誌への投書を分析すると、大部分の読者は恐ろしく感動した。ある大学生は「爆撃を受けた都市の市民をこれまで人間として考えたことはなかった」と投書してきた。多くは、米国が行ったことを恥ずかしく思うと述べた。マンハッタン計画への参加を誇りに思っていた若い物理学者は、記事を読んで思わず泣き出し、彼や同僚が投下の知らせを聞いた時の「お祭騒ぎを思い出して恥しい気持ちで一杯になった」と明かした。〔中略〕

今や、単に修辞としてだけではなく、恐ろしい歴史的事件としてのヒロシマが再び現われた。ヒロシマへの投下決定に発言しなかった核科学者たちが、声を上げ始めた。アルバート・アインシュタインは、原爆投下の主要な目的はおそらくロシア参戦前に太平洋での戦争を終結させることにあった、と述べた。(同書、121-122ページ)

今となっては、思わず耳を疑うほどの率直な発言が、広い範囲の人びとから寄せられていたことがわかります。ハーシーのルポは、まるでアメリカ人の素直な反省心に火をつけたかのようです。もちろん、それはそれでいいことなのですが、それによって、かえってわかりにくくなることがあります。それは、先ほどもふれたように、多くのアメリカ人が原爆投下を肯定するという、終始一貫した姿勢が60年間も続いているという事実と大きく矛盾してしまうことです。

このルポに対しては、原爆投下を批判する側からの批判もありました。そしてその点こそが、この矛盾の謎を解くうえで重要な手がかりになるのです。

批判は主に、ハーシーが十分掘り下げていないというところに発していた。ニューヨーク・タイムズは、「少数派の意見」と称する社説を掲載し、ハーシーは「核戦争の先例のない悲惨さを描いたのではなく、世界がすでによく知っている戦争の悲惨さを描いただけだ」と非難した。〔中略〕ハーシーに欠落しているのは規模の感覚で、「原爆の特別な恐怖は、まさにその恐ろしい算術〔恐るべき数字〕にある」と述べた。一日の死者である一〇万という数字が、どんな衝撃的な逸話よりもヒロシマの意味をよく伝える。〔中略〕

メアリー・マッカーシー〔1912年生まれの作家、評論家〕はさらに踏み込んだ。ハーシーは、原爆投下を、ジャーナリストに「人間にまつわる興味深い話と、信じられない逃避の物語」を提供する、地震やハリケーンや他の自然災害のように扱い、矮小化した。この手法は「ヒロシマ」を、「ありふれて、安全な」、そして最後には「退屈な」ものにした。〔中略〕さらにハーシーは、それがヒロシマを少なくともシカゴ大火以上に恐ろしいものにする「道徳的世界」に踏みこんで、「究極の意図と自責心という問題」と向き合うことに失敗した。(同書、122-123ページ)

きのこ雲の下にいた人たちの現実の体験を克明に描写したという点においては、ハーシーのルポは、美談的色彩の濃い扱いかたをしているとはいえ、それなりにすぐれたものです。ハーシーのような切り口のルポが存在すること自体は、取り立てて問題にはならないでしょう。問題は、美談的、“カタルシス的”側面を持たない、いわば冷徹なルポや記録が、ハーシーのルポのようにアメリカで“人気”を博しうるかどうか、という点にあるのです。たとえば、蜂谷道彦の『ヒロシマ日記』は、1955年にノースカロライナ大学出版局〔イギリスではロンドンのゴランツ社〕から出版され、その後も最近に至るまで4社から再刊されています[註37]。しかし、ハーシーの『ヒロシマ』と比べると、おそらく読者層が違うでしょうし、"人気"という点でも雲泥の差があるのです[註38]。この差の理由がさらに明確になれば、アメリカ人の"原爆トラウマ"の原因が自ずとはっきりするはずです。

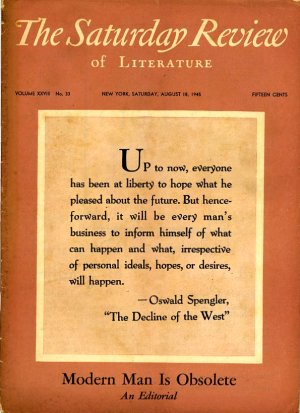

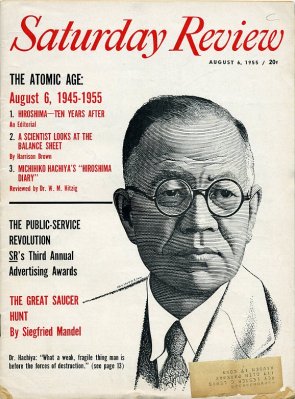

とはいえ、ジョン・ハーシーのルポに影響力がなかったわけではありません。『サタディ・レヴュー Saturday Review』誌編集長だったノーマン・カズンズは、広島への原爆投下を知るとすぐに、同誌に掲載するための論説(以下の図21参照)を書きましたが、ハーシーのルポを読んだ時にも、同誌に載せるための論説を書きあげたのです。

図27 著名なジャーナリスト、ノーマン・カズンズによる、アメリカの核政策に警報を鳴らす長文の論説「現代人は発育不全 Modern Man is Obsolete」が掲載された『サタディ・レヴュー Saturday Review』誌1945年8月14日号。

|

図28 1955年8月6日に発行された『サタデイ・レビュー』誌の原爆投下10周年記念特集号。ノースカロライナ大学出版局から出版されたばかりの Hiroshima Diary の書評も掲載されている。肖像は、同書の著者・蜂谷道彦。

|

原爆投下直後の論説では、広島への投下の決定そのものには異を唱えず、原爆の持つ意味に焦点を当てて、アメリカの核政策に警報を鳴らし、「なりゆきまかせ、怠慢、腐敗」と批判しました。その後、原爆投下の決定自体についても次第に疑念を深めるようになり、46年6月には、原爆投下は本質的に、ロシア参戦前に日本を降伏させようとする武力外交の行使だと主張するようになっていたのです(同書、125-126ページ) 。原爆投下は、要するに戦後の覇権を目指すためのものであって、日本を降伏させるのには不必要な蛮行だったと認めているということです。

例えば、われわれは数千の〔何千という数の〕日本人がここ数年〔2、3年〕のうちに原爆から放出された放射能によって、がんで死ぬことを知っているか。原爆が現実には殺人光線で、爆風と火炎による被害は、人体組織に対する放射線で引き起こされた被害に比べ、二次的であることを知っているか。人間として、ヒロシマやナガサキの犯罪に責任を感じているか。科学者が公開実験なしに原爆を使用しないよう求めた請願に注意を払わなかったことに答えるよう、我が国の指導者に圧力をかけた〔強く迫ろうとした〕か。……そして今や、われわれは海軍スポークスマンから、日本はヒロシマ以前に降伏する用意があったと知った。それなら、無数の米国人が救われたという議論〔主張について〕はいったいどうなるのか。(同書、125-126ページ)

マンハッタン計画でレズリー・グローヴズ将軍の科学顧問を務めていた、傑出した化学者でもあったジェームズ・コナント(ハーバード大学学長)は、カズンズの論説を読んで危機感を覚えたため、同僚の工学者ヴァネヴァー・ブッシュに相談します。そのうえで、1946年9月23日に、「このところ、この種の論評が増えていることで、かなり困惑しています」という内容の長文の書簡を、この論説の切り抜きを同封して、ハーヴェイ・バンディ(ヘンリー・スティムソン元陸軍長官の元補佐官)に送ります。このような暴論を放置しておくと、「歴史の歪曲」が起こる可能性があるとする懸念を表明しながら、コナントは、権威ある人物に事実を語らせることが焦眉の急であるとして、自らの考えを書き送ったのです。その時、すぐにひとりの人物の名前が浮かびました。他でもない、スティムソンでした(同書、127-128ページ)。

以上のような理由から、既に退官しているヘンリー・スティムソンが急遽担ぎ出されることになったわけです。コナントは、スティムソンを自宅に訪ねて説得します。たまたま、ハーヴェイ・バンディの息子である、ハーバード大学特別研究員のマクジョージ・バンディが、スティムソンの回想録(Stimson & Bundy, 1947)の執筆に協力しており、おりしも広島への原爆投下の決定について検討しているところでした。

父親のハーヴェイ・バンディからも草稿が届きましたが、グローヴズ将軍からも届きました。スティムソンとマクジョージ・バンディは、何人かから得た助言を参考にしたうえで、自分たちの草案を作成し、コナントに送って意見を求めます。それに対してコナントは、かなりの注文をつけました。その過程で、興味深いことが起こります。それは、「政治家(スティムソン)が記録を都合のいいように変えたことではなかった。……注目すべきは、国の高等教育の指導的機関の学長(コナント)が、ある出来事に関する事実を公表する過程において、人びとには知らせたくない、と彼が判断する事実を検閲するために介入したこと」でした。真理を明らかにすべき立場にある科学者が、率先して真理をゆがめてしまったのでした(同書、138-139ページ)。

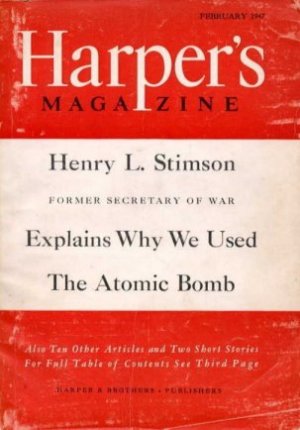

図29 原爆投下の理由を説明した、ヘンリー・スティムソン元陸軍長官の論文が掲載された『ハーパーズ・マガジン Harper's Magazine 』1947年2月号。これによって、アメリカの為政者たちの思惑通り、原爆は数十万の将兵や日本人の命を救うため、やむなく投下されたという神話が生まれるに至った。

|

コナントは、この論文を、それなりの影響力を持つ定期刊行物に寄稿させます。『ライフ Life 』誌も検討されましたが、結果的にはそれが、『ハーパーズ・マガジン Harper's Magazine』という月刊誌だったのです。同誌は、この論文を2月号の冒頭に掲載するという特別扱いをしたことはもちろん、他誌への転載を無料で許可するという異例の扱いもしました。多くの読者の目にふれさせようとしたためです。

この論文は、歴史的事実として、その後、各方面に大きな影響を及ぼすことになります。そこで、この論文の要旨を知っていただくため、リフトンらが要約した内容を以下に引用しておきます。

これまで本稿で述べてきた経過からわかるように、以上の主張のいずれにも、明らかな事実の歪曲や隠蔽があります。ここでは、ひとつひとつを細かく説明すると長くなるので、重要なものだけを取りあげて簡単に解説することにします。他の点については、これまでの記述を参考にしてください。

しかし、スティムソンの論文は、とてつもなく大きな反響を呼びました。やはりアメリカは正しかったのです。ハーシーのルポのおかげで、少々肩身の狭い思いもさせられましたが、スティムソンのおかげで、これからは胸を張って堂々と生きて行くことができるのです。ハーシーのルポに登場する人たちは、かわいそうな犠牲者だったとしても、それはあくまで“必要悪”にすぎません。その人たちの犠牲のおかげで、現にたくさんの将兵や市民の命が救われたのです。

過去一年半、ニューヨーク・タイムズはヒロシマへの決定に関して、いくつかの疑念を提示していた。今や、すべての疑いは消え去った。編集者はトルーマンとスティムソンの論理を「反論できない」とし、彼らの正当化を「議論の余地がない」として、肝心かなめの議論を「原爆は数千人の命を犠牲にして数百万の命を救った」と手際よく要約した。ニューヨーク・ヘラルドトリビューンは、ハーパーズの論文を支持した後、スティムソンとトルーマンが――そしてコナントとバンディとコンプトンが――成し遂げたことを「過去についてはこれで十分(So much for the past)」とたった五つの忘れられない単語で、断言した。(リフトン&ミッチェル、1995年上、144-145ページ)

これによって、アメリカの“原爆神話”が完成します。そしてそれが、日本人とアメリカ人の原爆にまつわる議論がかみあわない主たる原因となって、現在に至るわけです。この神話は、スミソニアン博物館の原爆展企画を機にいっそう美化され、復讐心が関与していたという事実すらなかったことにされたのでした。ここにおいて、「美しいアメリカ」が切望、実現されたのです。

ハーパーズ論文によって一段落ついたはずのスティムソンは、長年の友人であり、元駐日大使でもあったジョセフ・グルーから、この論文を批判する手紙を受け取ります。その中でグルーは、天皇制を存続させるかどうかという、原爆投下以前からある議論を、スティムソンが無視したことに対して不満を唱えました。グルーは、早い時期にスティムソンが天皇の地位を保証していれば、原爆を使う必要はなかったと常々思っているということを伝えたのです(リフトン&ミッチェル、1995年上、153ページ)。

そのこともあってか、スティムソンは、マクジョージ・バンディとの共著の形で出版した回想録(>Stimson & Bundy, 1947)の中では、早期に日本を降伏させるためにグルーがどのような努力をしていたかにふれたばかりでなく、スティムソンがグルーの意見に完全に同意して、トルーマンに天皇制の存続を納得させるよう試みたことについて述べています。加えて、「後世の歴史家は、アメリカの立場の提示が遅れたことが、戦争を長引かせたと見るかもしれない」ことも認めています。この点について、リフトンらは、次のように書いています。

これはスティムソンとバンディが、ハーパーズ論文を書く際に、コナントや他の連中が草案を読んで強硬に変更を求めるなど、いかに厳しく制約されたと感じていたかをよく示している。彼ら自身の本では、スティムソンが東京大空襲に感じた苦悩を表現するなど、書きたいことは比較的自由に書けると考えていた。しかしながら、回想録には論文ほどの衝撃力はなく、今日に至るまであまり引用されてはいない。(リフトン&ミッチェル、1995年上、154ページ)

しかし、スティムソンがハーパーズ論文をこのような形で書いたのは、リフトンらが言うように、ジェームズ・コナントやハーヴェイ・バンディの圧力に屈した結果なのでしょうか。スティムソンの言葉を文字通り受け取ればそうなのかもしれませんが、ユードルのような見かたをすれば、それとは正反対の結論に到達するでしょう。

ところで、原爆投下の第一目標であった京都をスティムソンが外したのは、京都を灰燼に帰してしまうと、戦後の日本人がソ連になびくことを恐れたためでした。しかし、それは、京都という古都を残しておきたいという願望が本当にスティムソンにあったからなのかもしれません。それが証拠に、京都は、なぜか通常爆撃もほとんど免れているのです。これだけ大きな都市でほとんど爆弾を落とされなかった(吉田、1995年)のは、“射程距離外”にあった東北以北の都市を除けば、京都だけでしょう。

とはいえ、広島や長崎をはじめとして、東京などの大都市や地方都市のほとんどを焼失させ、そこに住む人間を大量虐殺した真の首謀者は、これまで述べてきたようにスティムソンをおいてないはずです。したがって、京都という文化財を残そうとする意志がスティムソンに事実あったとしても、それは、アメリカが先住民族を殺害しながらその文化財を(“居留地”や博物館に)残そうとしたのと、同次元のことなのではないでしょうか。

[註30]たとえば書籍の場合、GHQに提出するためには、ゲラ刷りになっていることはもちろん、配給制になっていた印刷用紙を確保しておく必要もあったため、もし検閲に通らなければ多大な損害を蒙ることになりました。そのため、自粛という形で最初から出版を断念するものもかなりあったようです。ただし、ジョン・ダワーによれば、終戦後の2年ほどの間は、原爆体験を書くことがはっきり禁止されていたわけではなかったのだそうです(ダワー、2001年下、209ページ)。

[註31]混乱のもとになるのは、ふたりのウィリアム・ローレンスが『ニューヨーク・タイムズ』紙に関係していたことです。ひとりは、実際に広島に入って記事を書いたウィリアム・H・ローレンスであり、もうひとりは長崎への原爆投下に同行し、政府寄りの記事を書いたウィリアム・L・ローレンスです。後者は、その“功績”によって、後にピュリッツアー賞を受賞しています。なお、後者の問題を扱った評論を収録した編書が出版されています。なお、その評論はインターネットでも公開されており、邦訳も出ています。

[註32]2007年7月10日、日本政府は、「先の大戦後、米政府に直接抗議を行ったことは確認されていない」との答弁書を閣議決定しています(2007年7月11日付各紙)。つまり、原爆投下についてアメリカ政府に対して抗議したことは、戦後には、現在に至るまで一度たりともないということです。

[註33]この手法は、たとえば第二次世界大戦の戦犯の処刑を、皇太子(今の天皇)の誕生日に合わせて行なうなどの、復讐的色彩の濃い方法とある意味で共通しています。

[註34]唐突に「九月九日」が出てくるので、もしかしたら「九月五日」の誤りなのかもしれませんが、原著でも September 9 となっています。

[註35]ただし、この邦訳書には、まことに残念ながら誤訳や不適訳が少なくないので、注意が必要です。

[註36]『ニューヨーカー The New Yorker 』誌のこの特別号は、それほど大量に出版されたにもかかわらず、現在では入手が困難です。古書としての相場は200ドル前後のようです。これも、異例のことです。

[註37]私が調べた範囲では、『ヒロシマ日記』の出版社と刊行年は次の通りです。

[註38]広島のABCCに所属していたアヴェリル・リーボウ(当時、アメリカ陸軍の軍医中佐だったエール大学の病理学者)は、後年、当時の日記(Liebow, 1970)を公刊しています。この著書は、被爆者たちの当時の状況をありのままに描き出しているようで、写真も、アメリカ戦略爆撃調査団の報告書を含めて、アメリカ側の出版物にはおそらくほとんど掲載されたことのない悲惨なものが、ごく少数ですが、そのままの形で掲載されています。しかし、その性質上、この著書は専門家の目にしかふれないでしょう。