サイトマップ

サイトマップ

PTSD理論の正当性を問う 補遺 第2部 1

PTSD理論の正当性を問う 補遺 第2部 1 アメリカの原爆トラウマ――加害者の“トラウマ” 3

アメリカの原爆トラウマ――加害者の“トラウマ” 3

|

〔一九九一年〕日本政府高官は一九四一年十二月七日(米国時間)の攻撃に、「深い遺憾の意」を表明し、日本の国会は決議で議論を重ねたが、最終的に米国に対し、公式の謝罪を表明した。〔中略〕

この時点で行われたCBS−ニューヨーク・タイムズの世論調査によると、一六%のアメリカ人が原爆投下への謝罪に賛成だった。ブッシュと同じ第二次大戦の退役軍人の大部分を含む年齢のグループでは、この数字はたった八%だった。しかし、ブッシュがこの機会をとらえ、われわれ自身の謝罪とともに日本との謝罪の会合を提案していたなら、相当な支持を集めていた可能性がある。同じ世論調査では、もし日本が真珠湾について謝罪すれば、ヒロシマに対して謝罪することに賛成の人が五〇%に上ったことを示している。この驚くべき事実は、ヒロシマが実のところアメリカ人の良心を落ち着かないものにさせており、いつの日か、大統領がそれを表明しなければならないことを示している。(リフトン&ミッチェル、1995年下、23ページ) |

本連載補遺の前半に当たる第1部は、信頼性の高い情報源に基づき、原爆投下の歴史的事実の記述に終始しました。この第2部では、そうした事実や経過を踏まえたうえで、いよいよアメリカの“原爆トラウマ”の心理的側面の検討に入ります。原爆投下が人類史上最大級の汚点であるとすれば、それに対する心理的反応が、検討の結果、仮にその大きさに匹敵するほど珍しいものであることがわかったとしても、何らふしぎなことではないでしょう。

ベトナム戦争と呼ばれた、アメリカによるベトナムへの侵略戦争は、核兵器を使わないものとしては、質量ともに史上最悪の残虐非道な戦争でした。加えて、トンキン湾事件という謀略によって、本格的に“内戦”に介入したうえに、北爆(当時の北ベトナムへの無差別戦略爆撃)をも強行・続行するという、古来、帝国主義国家が好んで使ってきた“戦略”を、この場合も存分に使っていたわけです。日本軍による真珠湾攻撃は、宣戦布告の英語訳が想定通りに進まなかったため、卑怯な不意打ちとされる結果になった[註19]ことは動かしようのない歴史的事実ですが、それと比べても、謀略を用いたベトナムへの一方的侵略の非道性は明らかです。ここでも、日本軍による真珠湾への先制攻撃を根拠にして、原爆投下を正当化するという論法の不当性が、あらためて明確になるはずです。

ところで、ベトナム戦争については、当時のジョンソン大統領のもとで国防長官を務め、ベトナム戦争を推進する側にいたロバート・マクナマラですら、例によって自国中心主義的な視点に基づくものに違いありませんが、後年、その誤りを認めています(マクナマラ、1997年、429-432、444ページ;2003年)。のみならず、マクナマラ元国防長官は、「核の廃絶」も訴えています。ところが不思議なことに、現実に起こった広島・長崎への原爆投下については、そうではありません。当時のアメリカ政府の誤りを積極的に認めようとしないのはもちろん、自らの見解を明らかにするよう迫られた時ですら、なぜか言葉を濁してしまっているからです(堀、1999年、175-182ページ)。この決定的とも言うべき差は、どこに由来するのでしょうか[註20]。この点も、アメリカの“原爆トラウマ”の謎を解く、きわめて重要なヒントになるはずです。

次の表4は、原爆投下後50年が経過した1995年に日米の報道機関が行なった、原爆投下の是非をめぐるアンケート調査の結果です。これを見ると、日米間の隔たりが依然として大きいことに驚かされます。「日本への原爆投下は道義的によくなかったか」という問いに対して、「おおいにそう思う」と「どちらかと言えばそう思う」と回答した人たちの合計は、日本では80パーセントにのぼるのに対して、アメリカではその半分ほどの38パーセントにすぎません。そして、「どちらかと言えば思わない」と「全くそうは思わない」の合計は、日本では18パーセントにすぎないのに対して、アメリカでは55パーセントにものぼっているのです。

| 日 本 | 合 衆 国 | |

| おおいにそう思う | 47 | 18 |

| どちらかと言えばそう思う | 33 | 20 |

| どちらかと言えば思わない | 12 | 25 |

| 全くそうは思わない | 6 | 30 |

| *JNN、CBS、NYTが1994年12月に行なった調査の結果(斎藤、1995年、106ページ)。単位は%。 |

また、上の調査の10年後の、原爆投下60周年に当たる2005年に、共同通信社とAP通信社が合同で行なった世論調査によれば、日本では、投下は「必要なかった」が75パーセントだったのに対して、アメリカでは、「戦争の早期終結のためにはやむをえなかった」という、原爆投下を容認する意見のほうが、依然として68パーセントという高率になっているそうです。このように、両国民の態度は、長い年月が経ち、世代が交代しているにもかかわらず、終戦直後とほとんど変わっていないのです。ここにも、アメリカの“原爆トラウマ”の謎を解くための、非常に重要なヒントがあるように思います。

第1部では、どちらかといえば、いわゆる建前ないし公式見解を中心にした記述を行ないましたが、この第2部ではもう一歩踏み込み、その裏に隠された意識的動機――いわゆる本音――を探り出したうえで、さらにその裏に潜む無意識的動機とでも言うべきものを推測する予定です。それを明らかにするための第一段階として、第1部の歴史的記述から浮き彫りになった、あるいはそうした歴史的事実から推測できる、原爆投下の動機に関連しそうな、あるいはその裏づけになりそうな事象や問題点を整理することから始めることにしましょう。

ここではそれらを、「表面的動機」、「不明瞭化」、「本音的動機」という3大要因を頂点とした、三層からなる仮説群にまとめました。「表面的動機」と「本音的動機」という2要因は当然としても、「不明瞭化」という要因をここに含めたのは、動機を明らかにする際の重要な要因になるはずだからです。なお、6種類の中項目に含まれる小項目の中には、複数の中項目で共通するものがいくつかあります。

もちろん、これ以外にも分類のしかたはあるでしょうが、事実を追求するための出発点としては、上のような分類が比較的妥当なように思います。このうち、Aについては、アメリカ国民も多かれ少なかれ認めているでしょうが、Bの中項目の「牽強付会な正当化」と「隠蔽工作の存在」については、あまり認めたがらないでしょう。ましてや、Cの中項目の「実験的側面」と「戦後の覇権への強い意志」は、さらに認めにくいはずです。そして、そのCが事実かどうかを明らかにすることが、本稿の大きな目的のひとつになっているわけです。以下、この分類に従って、細かい検討を進めることにします。その場合、表面的動機の検討に際しては、事実を再確認したうえで、そうした動機の裏にある要因を推定することになるでしょう。

図19 『アサヒ・グラフ』誌1952年8月6日号の表紙。サンフランシスコ条約が1952年4月28日に発効し、日本が主権を取り戻した後に、世界に向けて初めて発表された原爆被害の写真特集。焼却せよとのGHQの命令に反して秘蔵されてきた数百枚の中の一部が、時の編集長・飯沢匡の英断で公開された(河谷史夫、2008年)。なお、この号は、発売後まもなく売り切れたため、後に増刷された。なお、増刷号の表紙の写真はモノクロになっている。

|

しかし、その前に、検討しておかなければならないことがもうひとつあります。それは、本来的に無関係のはずの事象を、いわゆる無意識のうちに結びつけてしまうという、世間一般に広く見られる現象の理由です。無関係の事柄を持ち出してまでして原爆投下が正しかった、あるいは悪くはなかったと主張するのはなぜなのでしょうか。その場合、強い感情が入り込んでパニックのようになることが少なくありません。それはどうしてなのでしょうか。

言うまでもなく、そこには、自分を正当化しようとする心の動きが関係しているわけですが、その裏には、「原爆投下は正しくなかった」あるいは「正しくなかったかもしれない」という判断が潜んでいるのです。その判断を意識の上で否定するためには、きのこ雲の下で起こっていた出来事を、極力見ないようにするほうがつごうがよいはずです。しかしながら、正当な理由が存在しないことは、いわゆる無意識のうちに完全に承知しているため、正当化を図るには、本来的に無関係であるにもかかわらず、もっともらしく見えるものを、どうしても持ち出さざるをえなくなるわけです。事実を直視すると、ただでさえ脆い基盤が、さらに危うくなってしまいますから、この場合にパニックのような状態に陥るのは、自分の意識が事実に直面するのを避けるための手段ということになるでしょう。

戦死した日本兵の遺族の多くは、自分たちの父親や夫や息子を英霊として奉ることを望んでいます。自分の父親や夫や息子は、「お国のためにりっぱに戦って名誉の戦死をとげた」と思いたいわけです。そうした心情を遺族が持つこと自体は、十分に理解できるでしょう。しかしながら、遺族がそのような思いを持っているとしても、その父親や夫や息子が、実際に名誉の戦死を遂げたことが保証されるわけではありません。

ところで、職業軍人を除いた日本兵は、一般市民の中から「赤紙一枚で」召集され、建前としては報国のために――あるいは「天皇陛下のご恩に報いる」ために――喜んで戦地に赴いたわけです。当時は、明治以来の富国強兵政策と軍国主義教育が国民一般に支持されていましたから、男性の場合は、おとなも子どもも、軍人となってお国のために死ぬことが、そのまま自分の生きかたになっていたのです。大日本帝国で暮らしている以上は、他に選択肢がありませんから、国の政策をそのまま受け入れざるをえないという事情もありました。

その一方では、学徒出陣の悲壮な様子などを見てもわかる通り、自分の人生を権力に左右されたくないという本音的側面もまちがいなくありました。その点では、徴兵された日本兵は、その自覚が乏しかったとしても、まさしく被害者と言えるでしょう[註22]。だからといって、全面的に被害者であるわけではもちろんありません。戦地にされた地域の住民に対しては、建前とは裏腹に、ほとんどが加害者になっていたからです。

日本軍は、食糧や弾薬の補給などの兵站的側面を――すなわち、将兵の人権的側面はもとより、その生命も――最初から軽視した(あるいは、ほとんど無視した)作戦を取ったため、中国大陸でも東南アジアの島々でも、日本兵たちは、現地に住民がいる場合には、強制的に食料を供出させるか、略奪するという暴挙に及ばざるをえませんでした(本多、長沼、1991年、随所)。ついでながらふれておくと、当然のことのように現地の風俗習慣を無視して日本の言葉や慣習を押しつけたためもあって、必然的に住民たちの反感を買うはめになりました(たとえば、フィリピンの現地住民は、最初から最後まで、日本軍に敵対していました)。また、住民がほとんどいない中部太平洋の島々の場合には、それぞれが携行したわずかな食糧が尽きると、すぐさま飢死を待つしかない状況に陥りました。

そのうえ、いわゆる「赤紙」で召集されて戦地に送られる兵士たちには、任期というものがないに等しく、負傷や発病をして後送でもされない限り、戦地にそのまま留まらざるをえないため、時間が経つにつれて必然的に士気が低下します。そのためもあって、現地の人々に対してますます粗暴にふるまうようになる、という悪循環が繰り返されました。それゆえ、大戦末期や敗戦後に敗走や国外脱出を余儀なくされた時、中国や東南アジアの現地住民のほとんどは、そうした日本の将兵や軍属や民間人に同情したり味方したりするどころか、敵対的な態度を取るに至るのです[註23]。

加えて、インパール作戦(NHK取材班、1995年)やガダルカナル奪還作戦に代表されるような、机上の空論的で無謀な作戦のおかげもあり、最終的には6割もの兵士が、戦死ではなく、栄養不良や栄養失調に起因する病死や餓死をしています。これは、完全に異常な現象です。現実には「日本軍戦没者の過半数が餓死だった。戦闘の中で華々しく闘って名誉の戦死を遂げたのではなく、飢えと病気にさいなまれ、痩せ衰えて無念の涙をのみながら、密林の中で野垂れ死んだ」(藤原、2001年、142ページ)のでした。

東南アジアや南太平洋の島嶼のように、全体が熱帯性の密林や珊瑚礁に覆われた島の場合には、食料になるものがほとんどないないため、「泥水すすり草を噛み」と、まさしく軍歌に歌われた通りの惨状が繰り広げられたのです。将兵に対するこのような扱いは、食料が乏しくなった太平洋戦争末期に初めて起こるようになったわけではありません。既に日清戦争の時代から、しかも、それが「一局面の特殊な状況ではなく、戦場の全体にわたって発生した」わけです。したがって、これは「日本軍の特質」そのもの(同書、4ページ)であり、経験に学ばない大本営作戦担当者たちの、功名心をはじめとする私的動機から発せられる、現実を無視した、完全に異常な作戦や命令による必然的帰結なのでした。

したがって、日本兵の多くは、故郷から遠く離れた戦地に連れて行かれ、そこで“犬死”させられた以外の何ものでもないでしょう。特にサイパン島の守備隊が玉砕して以降は、制海空権が英米軍に完全に掌握されていましたから、フィリピンなどの場合には、その攻撃によって、戦場に到着する以前に、輸送船(実際には駆逐艦や舟艇)ごと海の藻屑となった将兵も多かったのです。しかし、遺族には、自分にとってかけがえのない父親や夫や息子が、仕事や学業の途中で有無を言わさず徴兵され、見ず知らずの戦地で無念の死を遂げたことを、むだな死と思いたくない、という気持ちが働きます。そのため遺族たちの多くは、今は亡き父親や夫や息子は、せめて「お国のためにりっぱに戦って名誉の戦死を遂げた」と思いたい、それでなければ浮かばれない、という気持に駆られるわけです。

かくして、その死が美化されることになるわけですが、その結果として、戦場に駆り出された日本兵たちの大半は、現実には日本軍の作戦や命令の根本的欠陥のために、戦死ではなく無念の病死や餓死を遂げたという事実が――むだ死にさせられたという事実が――軽視ないし無視されてしまいます。それと同時に、その死を美化したいという願望のおかげで、現地住民に粗暴なふるまいをした、あるいは暴虐の限りを尽くしたという加害的事実も、必然的に軽視ないし無視されてしまうのです。

もうひとつ、両者の間にはきわめて大きな違いがあります。それは、本当のことを知りたいという気持ちが遺族に起こるかどうかです。別項で述べておいた通り、犯罪や事故の被害者の遺族は、本当のことを知りたいという強い願望や意志を持っています。それに対して、戦没者の遺族の場合には、ほとんどがそれとは正反対に、本当のことを知ろうとするのではなく、逆に、その死を美化したいという強い願望や意志が働くのです。

ところで、前者では、その故人の運命を左右するのは、国家という絶対的な権力です。それに対して、後者でその運命を左右するのは、加害者の害意であり、加害者ないし両者の不注意です。いずれにせよ、ここに関係しているのは個人や非権力集団であって、国家などの絶対的権力集団ではありません。また、前者の場合には、権威に対する服従という、本能的とも言うべき強力な意志が、命令される側に働きます。しかし、必然性を伴う前者とは違って、後者の場合には、そのようなものは存在せず、逆に、いわゆる偶然という要因がそこに関係しているのです。

換言すれば、あえて絶対的服従を要求されなくとも、いわゆる911“テロ攻撃”[註24]直後のアメリカを見てもわかりますが、特に“非常時”における国家の命令に対しては、国民の側が喜んで従うという“大政翼賛会的”側面が、その国なりにあるということです。そのためもあって、わが国の場合、究極の権威である天皇の責任が問われることはほとんどありません。それどころか実際には、敗戦の詔勅に接した時、「天皇陛下に申し訳ない」として平伏、自責した軍人や市民がたくさんいたのです。後に『ヒロシマ日記』を書いて広島の惨状を世界に訴えた、広島逓信病院院長の蜂谷道彦も、それと同質の反応をしています。

降伏の一語は全市壊滅の大爆撃より遥かに大きなショックであった。考えれば考えるほど情ない。降伏は天皇陛下の御命令である。異議をとなえることはできない。残念至極である。堪えがたきを堪え、忍びがたきを忍びと仰せられたのは、お前らは腹が立とうが辛抱せよとの思召ではないかと思った。〔中略〕

「貴様らは陛下を何と思っているか。勝手に戦争をぼっぱじめて、調子のよい時にはのさばりかえって、いざ敗け戦さとなると隠せるだけかくして、どうもこうもならぬようになったら上御一人におすがりする、それで軍人といえるか。腹を切って死ね」と私は腹立ちまぎれに思わず軍を恨み軍を罵倒していた。私ばかりではない。「東条大将の馬鹿野郎、貴様らは皆腹を切って死ね」と怒鳴りちらしている者もあった。〔中略〕

夜になって皆己を忘れて、天皇陛下の御心中と御身上を案じた。私も心から、陛下がいとおしいと思った。私はこっそりバルコニーに上って遥かに東天を拝し、両陛下の御安泰を祈り奉り、暫らく黙祷を捧げた。そしてそこら辺りをうろつきまわってコンクリートの空気抜きの上に腰をおろして焼け跡を眺めていた。(蜂谷、1955年、107-109ページ)

広島に原爆を投下されて大変な目に遭ったにもかかわらず、多くの被爆者は、徒手空拳の状態であっても、依然として戦い続けることを望んでいたのです。そして、旧来の権威がおおかた崩壊した敗戦後も、戦争を起こした軍の指導者たちに怒りを向けることはあっても、国の最終責任者に対しては、うらむどころか、それとは正反対の行動を取ったのです。これが、“無条件降伏”と言いながら現実には、連合国側が、戦後の統治のしやすさを勘案し、自国民たちの強い反対を押し切ってまでして、日本側からの“国体護持”の懇請を容れた理由なのでした[註25]。しかし、そうなると、ポツダム宣言で“無条件降伏”を求めたにもかかわらず、それを日本側が承服しなかったため、やむなく原爆投下に至った、という連合国側の公式見解の根幹が大きく崩れてきます。

話を戻すと、通常の犯罪や事故で死亡した被害者の遺族は、加害者に権威があるわけではないため、相手を責めることもできれば、場合によっては生涯をかけて本当のことを知ろうとすることもできます。それに対して、国に召集されて戦地で死亡した兵士の遺族の場合には、国や最終責任者たる天皇の責任を問おうとしない限り、戦没者を美化するしかなくなってしまうわけです。逆に言えば、自分の家族が犬死したと認めるためには、自らに内在する強い“服従心”と戦って、国家や天皇という権威と(心の中で)対立する以外の道は存在しにくいということです。それができない場合には、戦没者が犬死したことを否定せざるをえず、それとともに、現地住民に対して加害行為を働いたことも否定せざるをえなくなるのです。

一方、召集されて戦地に派遣された帝国軍人たちは、自分たちが非道なことをした場合には、上官の命令に従ったにすぎないので自分には責任はないとして罪業感を回避するか、軍規違反として厳罰に処せられても理不尽な命令は拒絶すべきだったとして自分を責め続けるかの、どちらかの道を取らざるをえないでしょう。そして、アメリカの社会心理学者スタンレー・ミルグラムの卓抜な実験(ミルグラム、1975/1980/1995年)によって明らかにされたように、人間一般に見られる心の動きとして、権威が関係している場面では、優位にあると目される人物や存在の命令には、盲目的に従おうとする、いわば本能のようなものが、その根底にあるのです。原爆を投下した兵士たちについても、全く同じことが言えるでしょう。

話を戻すと、既に60年以上が経過したにもかかわらず、原爆投下が正しかったと主張するアメリカ人が依然として過半数を占めているのは、いったいなぜなのでしょうか。原爆投下に関与した人たちを除けば、原爆投下の正当性を強く主張しなければならない理由はなさそうに思えます。その理由を突きつめてゆけば、自分の国が悪いことをしたと思いたくないという空虚な願望に帰着するはずです。結局それは、国家という権威に対する服従心が、そこにどこまで関与しているかという問題になるのではないでしょうか。愛国主義と国粋主義の分かれ道でもあるこの点は、本稿の大きな焦点のひとつなので、後ほどあらためて検討することになります。

|

「いいですか。真珠湾攻撃があって、南京虐殺があって、バターン死の行進があって、沖縄が、硫黄島があって、そういう一五年にわたる(日本の)侵略で何百万という人が殺されたんだ。それはアメリカのせいじゃない。日本の侵略があったからじゃないか。だからあの戦争は終わらせなければならなかった。それも迅速に終わらせなければならなかった。そしてわれわれはその手段を、技術的に可能にする手段(原爆)を持っていた。そしてトルーマン大統領が決定を下した。難しい決定だったが、しかしそこで正しい決定を下したのだ。戦争を終わらせる、アメリカ人の命を救う、という決定を」

会場の半分を占める人々から盛大な拍手が起こった。(スミソニアン博物館原爆展の企画書に対するピーター・ブルート下院議員の発言。斎藤道雄〔1995年〕『原爆神話の五〇年』、191ページより引用) |

1945年に太平洋で戦っていたアメリカ兵の多くは、日本本土への上陸作戦を不可避と考えていたようです。硫黄島や沖縄などでの予想外の激戦の記憶がまだ生々しかった頃ですから、ほとんどの将兵は、日本の本土に上陸を敢行すれば、日本軍の死に物狂いの抵抗に遭って多大な死傷者が出るのはまちがいないとして、上陸作戦に戦々恐々としていたはずです。前線にいたアメリカの将兵たちからすれば、原爆は、まさにそのような切迫した状況の中で投下され、その後まもなく、日本が“無条件降伏”するという、願ってもない経過を辿ったわけです。したがって、原爆によって自分たちが救われたと思い込んだ将兵が少なくなかったことは、まぎれもない事実なのでしょう。後に原爆投下後の広島に一番乗りしたとされた、きわめて鋭い嗅覚を持つオーストラリア出身のジャーナリスト、ウィルフレッド・バーチェットですら、沖縄で原爆投下のニュースを聞いた時、まだ満州へのソ連軍の侵攻を知らなかったため、「広島と長崎に投下された原爆が戦争終結をもたらした決定的要因であった」かのように考えたのでした(バーチェット、1972年、158ページ)。

しかし、戦場にいた将兵たちがそのような思いを抱いたという事実と、アメリカ政府の指導者たちが、実際にアメリカ兵の犠牲を未然に防ごうとして原爆を投下したのか否か、という問題の間には、本来的に何の関係もありません。バートン・バーンスタインが指摘するように、「退役軍人たちが一九四五年にどう感じ、あるいはその時感じたことを覚えていると信じていても、彼らはトルーマンやマーシャル〔陸軍参謀総長〕などが何をしていたのか」については知らなかったのです(斎藤、1995年、207ページ)。したがって、その当時、アメリカ兵たちが抱いた心情や安堵感を根拠にして、原爆投下の是非や理非を判断することはできないことになります。

ところで、爆撃によって「戦争を短期化し、犠牲も減らし、総合的に見て人命を救うことになる」という発想は、既に原爆がなかった時代から存在していました。その主唱者のひとりである戦略思想家のバジル・リデル・ハートは、それに続けて、「毒ガスを使用すれば戦争はもっと短期間で終わり、犠牲(人命の損失)も減るだろう」と述べているそうです。万が一、爆撃によって全体の犠牲者が減ることがあるとしても、この発想は、一般市民を巻き添えにすることを、当然のことのように前提としているのです。この考えかたは、核兵器を擁護する人たちが展開する論理にそのままつながっています(グレイリング、2007年、175ページ)。

先にエピグラフとして引用しておいたように、確かにトルーマン大統領は、アメリカ国民に向けた1945年8月9日のラジオ演説で、「若いアメリカ人の多数の生命を救うために、それを使用した」と発言しています。しかし、アメリカ政府の指導者たちに、アメリカ兵の犠牲を最小限に食い止めようとする意図があったとしても、あくまでそれは二次的なものと考えなければなりません。そのことは、日本の敗戦が既に時間の問題になっていたことをアメリカ政府首脳部は完全に承知していた、という歴史的事実からも明らかでしょう。

図20 日本の司令官・マッカーサー元帥が掲載された、ライフ誌1945年9月17日号の表紙。マッカーサーは、原爆の投下には反対したが、広島、長崎の現状の報道や被爆者の研究発表を禁ずる措置は黙認した。

|

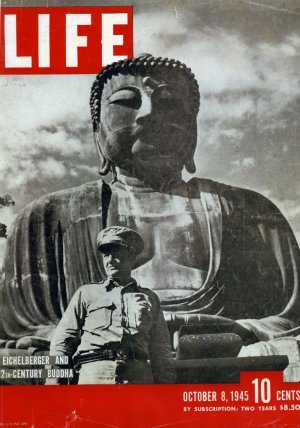

図21 鎌倉の大仏前に立つロバート・エイチェルバーガー将軍。ライフ誌1945年10月8日号の表紙。この号に、The Tokyo Express という題の記事が掲載されており、東京から広島への旅の写真が載っている。

|

原爆投下に関してこの動機が表立って取りあげられ、“救われた兵士の数”が問題にされるようになったのは、原爆が投下される前ではなく、原爆が投下されてからしばらく後のことでした。後ほど詳述しますが、スティムソン元陸軍長官が、『ハーパーズ・マガジン』の1947年2月号に発表した、原爆投下を正当化する論文の中で、その論理を展開して以降のことだったのです。にもかかわらず、この論理を使って是が非でも原爆投下を正当化しようとするからには、そうしなければならない強い動機が、そこに潜んでいることになるはずです。

そして、原爆投下を正当化しようとする動機は、日本本土への上陸作戦に備えていた前線の兵士たちばかりでなく、アメリカ本土にいた一般市民にも共通するものでなければなりません。両者とも、同じような論理を使って原爆投下の正当化を図っているからです。それが、先ほど述べた権威に対する服従心のようなものなのかどうかについては、後ほど検討することにします。

日本近代史を専攻する、マサチューセッツ工科大学の歴史学者ジョン・ダワーは、真珠湾攻撃によって日本が連合国との戦争に戦争に突入してしまったひとつの動機として、西洋文化に対する日本人の偏見に基づく希望的観測があったことを指摘しています。そして、真珠湾への奇襲攻撃は、日本人からすれば意外なことに、かえってアメリカ人の復讐心をかき立ててしまう結果になったというのです。

海軍武官としてワシントン駐在の経験を持つ山本五十六海軍大将ですら、アメリカ人の気質を理解しておらず、先制攻撃によって太平洋艦隊に壊滅的な打撃を与えれば、アメリカ海軍とアメリカ国民に「物心共に起ち難き迄の痛撃を加ふ」ることができるはずだと考えていた。「見事なシンガポール攻撃を計画した辻政信陸軍大佐も、のちにこう述べている。『当時のわれわれの考えでは、アメリカ人はその勘定高さゆえに、不利な戦争を長く続けようとはしまい。一方、こちら側は、相手が英米両国だけならば(ソ連が加わらなければ)、長期戦に耐えうるだろう、というものだった」。こうした希望的観測は、西洋文化を頽廃的に描き、英米人は一般に自己中心的であり、はるかかなたの長期にわたる戦いを支えうるものではないとする、国家主義的プロパガンダの普及によってさらに高まった。(ダワー、2001年、84-85ページ)

同じ偏見という言葉を使ったとしても、当時の日本人がアメリカ人に抱いていた偏見と、当時のアメリカ人が日本人に抱いていた偏見とは、かなり異質なものです。それは、いわゆる本音という観点から見て相手を自分の上に置いているか下に置いているかという点で違っているからでしょう。日本人は、先進国として一目置いているアメリカに、真珠湾攻撃によって一矢報いたと無邪気に喜んでいたのに対して、アメリカ人は、実際には後進国なのに先進国の仲間入りを果たしたつもりになっているとして見下してきた日本に、真珠湾攻撃によって(意識の上で)屈辱を与えられたとして、強い復讐心を抱いたということなのだと思います。意外なことに、「奇襲攻撃がアメリカ人の中に大量虐殺に対する憤怒に近い感情を呼び起こしてしまった」(同書、85ページ)にもかかわらず、日本人は、初期の勝利の連続という美酒に酔いしれてしまったこともあって、そのことに気づかないまま戦争が長引いてしまったのでした。

のちに南太平洋方面司令官となったウィリアム・ハルゼー海軍大将は、真珠湾攻撃後、終戦までに日本語は地獄だけで使われるようになるだろうと宣言し、「ジャップを殺せ、もっと多くのジャップを殺せ」といったスローガンのもとに軍の士気を高めた。あるいはハルゼーのモットーを海兵隊ではこう言い換えて、もっと有名にした。「真珠湾を忘れるな――奴らの息の根を止めろ」と。(同書、85ページ)

その結果どのようなことが起こったのかといえば、第1部に引用しておいた通りです。1944年12月にアメリカで行なわれた世論調査によれば、「戦争が終わったら、日本に対してどういう処置をとるべきだと思うか」という質問に対して、日本人全員を殺害すべきだと回答した者が12パーセント、国家としての日本を解体すべきだと回答した者が33パーセントにものぼっていたのです。また、終戦後まもない45年12月に「フォーチュン」誌が行なった世論調査では、22.7パーセントもの回答者が「日本が降伏する前に、もっと原爆を」使う機会があればよかったと答えていたのです(同書、113-114ページ)。この調査結果からも、アメリカ人の多くが日本人全体に対して強い憎悪や復讐心を持っていたことは、否定しようのない事実です。

戦場では、それにまさるとも劣らないほどひどいことが起こっていました。「血気にはやり粗暴の振舞なとせんは武勇とは謂ひ難し」と戒める『軍人勅諭』に反して、日本軍が、現地住民や連合軍兵士に粗暴ないし残虐なふるまいをしたことは、まぎれもない事実です[註26]。しかしながら、“カウボーイ時代”のアメリカで“インディアン”たちに対して、またベトナム戦争の最中に現地の一般人や“ベトコン”に対して行なってきたのと同じように、また、今なおアフガニスタンやイラクの人たちに対して行なっているのと同じように、アメリカ人たちも、日本兵に対してかなり残忍なことをしていたのです。そうした事実については、日本人もあまり知らないのですが、太平洋戦争中の両国の偏見を扱ったジョン・ダワーの名著『容赦なき戦争――太平洋戦争における人種差別』には、その種の実例がたくさん出てきます。そのごく一部を紹介するだけでも、次のようになります。

それに対して、原爆を投下された広島や長崎の人たちですら、多くは、投下したアメリカをうらむということをほとんどしませんでした。たとえば、日米関係の評論家として知られていた硬派ジャーナリストの清沢洌(きよし)は、第二次大戦中につけていた 『暗黒日記』の昭和20年4月16日の項に、次のように記しています。念のため、付け加えておくと、これは、一晩で10万人近い人が焼死した3月10日の東京大空襲、3月12日の名古屋大空襲、3月13日の大阪大空襲、3月17日の神戸大空襲よりも後の話です。そしてこれは、清沢の当時の住居に間近い川崎や蒲田が、まさに夜間無差別爆撃に遭って、1000人が死亡、15000人が負傷した翌日のことなのです。

これらの空爆を通して、一つの顕著な事実は、日本人が都市爆撃につき、決して米国の無差別爆撃を恨んでも、憤ってもおらぬことである。僕が「実に怪しからん」というと、「戦争ですから」というのだ。戦争だから老幼男女を爆撃しても仕方がないと考えている。「戦争だから」という言葉を、僕は電車の中でも聞き、街頭でも聞いた。昨夜も、焼き出されたという男二人が、僕の家に一、二時間来ていたが、「しもた家が焼かれるのは仕方がない、戦争なんだから。工場が惜しい」と話していた。日本人の戦争観は、人道的な憤怒が起きないようになっている。(清沢、1960年、325ページ)

明治初年に来日した動物学者のエドワード・モースは、その著書(Japan Day by Day, 1877, 1878-79, 1882-83)の中で、火事で焼けた家を、その翌日には嬉々として解体、新築する、天災への対応に慣れきった明治初期の東京市民の姿を生き生きと描き出しています(Morse, 1917)。昭和初期の日本人も、空襲をそれと同じような感覚でとらえていたのでしょうか。しかし、現実はその感覚をはるかに越えたものでした。これまでにも何度かふれておいた通り、敵国であるアメリカの科学技術の発達に、素直に驚いてもいるのです。この姿勢は、戦後の“原子力平和利用”という考えかたへ、そのまま引き継がれているように見えます。これも、考えてみれば非常にふしぎな現象です。東京の上智大学から疎開していた広島の修道院で不運にも被爆した、ドイツ出身のジーメス神父は、これらの点について次のように述べています。

あの日からあとでも、私は広島市民の口からアメリカ人に対する非難の声をほとんどきいたことがないし、アメリカに対する復讐心のような感情を抱いた人をみたこともない。人々は、あの恐るべき打撃を、ただ戦争にはつきものの不幸として受け入れ、非難の対象とすべきものとは考えてもいないようである。この戦争の全期間をつうじて、一般人のあいだに敵国に対する憎悪といったようなものはあまり認められなかった。ときに新聞がそのような感情をあおりたてようと試みたこともあったが、すべて徒労におわった。戦争初期の勝利のあと、人々は敵を見下し、軽視するようになった。やがて連合軍が反撃に転じて着々と前進をはじめ、ことにB29が威風堂々と日本の上空に姿をあらわすようになると、人々はアメリカの工業力に驚嘆した。(ジーメス、1970年、386-387ページ)

後ほど取りあげる、ジョン・ハーシーの「ヒロシマ」というルポにも、同じような話が出てきます。被爆直後だけではなく、軍部や政府の圧力から解放された戦後になってからも、大多数は同じような感想を持っていたことがわかります。

広島市民の大多数は、原爆使用の倫理性については、その後も、ともかく無関心だった。おそらくあまりに恐ろしかったので、考えてみる気もしなかったのであろう。原爆とはどんなものかと詮索しようとさえしない人のほうが多いのだ。〔中略〕原爆使用についての意見はこうだ、「戦争ですもの、あれくらいの覚悟はしていなくちゃ」。そして付け加えた、「仕方がない」。(ハーシー、2003年、113ページ)

このような姿勢は、できるものなら日本人を根絶したいというほど、日本民族全体に対して強い復讐心を持っていた少なからぬアメリカ国民とは、大幅に異質な態度です[註28]。勝ち負けというよりは体面にひどくこだわり、負けたと思えば復讐の機会をひたすら待ち続ける多くのアメリカ人たちと違って、ほとんどの日本人は、同じ勝ち負けという言葉を使ったとしても、復讐心とは少々異質な基準で行動しているように見えます[註29]。もちろん、両者は、死生観という点でも大きく異なっています。これでは、アメリカの人たちに原爆記念日の真意を説明しようとしても、理解されないはずです。

次の表5は、原爆投下50周年にあたる1995年に、NHK放送文化研究所が各国で行なったアンケート調査の結果を示したものです(1996年8月9日に国連大学で開催された国際シンポジウムで発表された資料)。「当時としては」という条件がついている点に注意が必要ですが、奇妙なことに、日本よりもドイツのほうが、原爆投下にはるかに厳しい判断を下していることがわかります。それに対して、アメリカの同盟国であったイギリスよりも、日本の植民地であった韓国のほうが、原爆投下を「正しい選択だった」と回答している人たちが多いこともわかるでしょう。念のためふれておくと、同じ「正しかった」という言葉を使ったとしても、以上の点からして、日本人と他国の国民では、その意味するところが相当に違うはずです。

| 単位は% |

| 日 本 | 韓 国 | ド イ ツ | 合 衆 国 | イギリス | |

| 正しかった | 8.2 | 60.5 | 4.3 | 62.3 | 50.3 |

| まちがっていた | 57.8 | 19.1 | 66.2 | 25.7 | 31.9 |

| 何ともいえない | 21.9 | 12.6 | 11.7 | 11.0 | 9.4 |

| わからない | 11.6 | 7.9 | 15.7 | 0.9 | 8.5 |

|

*1995年に、NHK放送文化研究所が各国で行なった調査の結果。

|

原爆投下に快哉を叫んだのは、日本人を見下し、日本人に対する復讐心を強く抱いていた、第二次大戦中のアメリカ人たちばかりではありません。アジアの人たちの中にも、このように、原爆投下を肯定的にとらえている(「非常によかった」と考えている)人たちが少なくないのです(たとえば、石田、1990年、44ページを参照)。それは、日本の軍人や軍属たちに蔑視され、痛めつけられた経験から、日本に対する怨念を、当時も今も強く抱いているためなのでしょう。アメリカの“原爆トラウマ”の理由を考えるにあたっては、こうした各国民間に見られる、原爆投下の是非に関する判断の違いも念頭に置かなければなりません。

ここで興味深いのは、原爆投下は正当だったと主張しているアメリカの保守派であっても、復讐は正当な理由にならない、少なくとも品性ある理由にはならないと考えていることです。それは、原爆投下50周年を記念してスミソニアン博物館で開催されるはずだった原爆展を中止に追い込んだ人たちが、投下は復讐心の結果ではなく、もっと崇高な目的のためだったと強調していたことからもわかります。「太平洋戦争は単なる仕返しなどではなく、もっと高貴な戦争であり、軍国主義や全体主義から自由と民主主義を守るための『正しい戦争』だったという思いが強い」(斎藤、1995年、35ページ)のです。

第二次世界大戦は、枢軸国の侵略に対する正義の戦争という側面があったのはまぎれもない事実です。しかしながら、トルーマンたちがさかんに強調していたように、原爆投下に復讐心が関係していたのも否定しようのない事実なのです。にもかかわらず、アメリカの保守派は、それすら否定したがっているということです。ここでも、事実を無視するために美化が起こっています。しかし、ここまで“過剰防衛”をしてしまうと、かえって自分の首を絞めることにしかならないのではないでしょうか。

パールハーバーはアメリカ合衆国の征服を企んで仕掛けられた「一方的攻撃」であるというが、この論理では日本を公正に罰することはできない。なぜなら、私たちの公式記録が、パールハーバーはアメリカが日本に仕掛けた経済戦争への反撃だったという事実を明らかにしているからだ。パールハーバーは青天の霹靂ではなく、然るべき原因があっておきたのだ。原因は、一九四一年七月二十五日にアメリカ、イギリス、オランダが打ちだした「凍結」令である。三国は自国領内にある日本の全資産を凍結し、貿易、金融関係をすべて断絶した。日本は輸入必需品の八〇パーセントを「凍結」地域に頼っていたから、三国の行動は日中戦争の泥沼化だけでなく、国内経済の窒息を意味するものだった。(ミアーズ、1995年、87ページ)

なお、この邦訳書の原著 Mears, H. (1948). Mirror for Americans: Japan. Boston: Houghton Mifflin は、現在、世界中でほとんど入手不能になっています。海外の古書店から厖大な数の古書を購入してきた私の経験に照らすと、これは、理由は不明ながら、きわめて異例のことです。わが国の図書館では、国会図書館には所蔵されていませんが、大学図書館には21館にあります。なお、この著者については、御厨貴、小塩和人『忘れられた日米関係――ヘレン・ミアーズの問い』(ちくま新書、1996年)という著書も出版されています。

[註20]マクナマラと一緒にケネディ政権とジョンソン政権で閣僚を務めていたスチュワート・ユードル元内務長官は、マクナマラとは違って、その非を全面的に認めています(ユードル、1995年)。ユードルの主張については後ほどふれることにします。

ベトナム戦争は、歴史上かつてなかったほど残酷きわまりない戦争でした。60ヵ国を巻き込んで6年間も続いた第二次世界大戦ですら、広島と長崎に投下された原爆を含めても、世界中で使われた爆弾の総量は3メガトンだったのに対して、ベトナム戦争では、一国だけで7メガトンもの爆弾が投下されたのです(安斎他、2003年、13ページ)。ベトナム戦争中、アメリカ軍は核兵器を配備していました(同書、11ページ)が、幸いなことに、核兵器が実際に使用されることはありませんでした。

数年前、知人の日本女性は、アメリカ人の友人と一緒にベトナムに旅行した時、ホーチミン市で戦争証跡博物館に入りました。そこは、そもそもアメリカの戦争犯罪を糾弾する目的で作られ、1995年にアメリカと国交を回復するまでは戦争犯罪博物館と呼ばれていました。そのことからもわかるように、前庭にはアメリカ軍が使っていた戦車や爆撃機などが、館内には半径500メートル以内の酸素を一瞬のうちに消し去る特殊爆弾や、直径100メートル以内のものを1発で破壊し尽くす地震爆弾などの実物が、それぞれ展示されています。

また、その壁面には、アメリカ兵によるベトナム人への拷問や虐殺の写真も、所狭しと掲げられています。さらには、アメリカ軍に従軍しながらベトナム戦争の実態を撮影していた日本の故・沢田教一や石川文洋らによる、有名な作品を展示するコーナーもあります。加えて、アメリカ軍がベトナムの山野に散布した、悪名高き枯葉剤による被害の跡を示す写真とともに、枯葉剤を浴びた女性の胎内から取り出された奇形の胎児の遺体を封入したガラス瓶も並べられています。要するに、この博物館では、アメリカ軍がベトナム戦争で犯した戦争犯罪が、一目瞭然に展示されているのです。それらの展示を見たアメリカの友人は、ベトナムに対してずいぶんひどいことをしたものだと、アメリカ軍の非道を強く非難しました。それは、展示資料を目の当たりにしたことによって、素直な感情が意識に自然に表出した結果なのでしょう。

ところで、その記念館の一角には、広島、長崎の原爆被害の資料を展示するコーナーも設けられていました。そのコーナーに進み、その展示を目にした友人は、それまで見せていた、しおらしい自己批判的態度を一変させました。そして、原爆投下は正しかったと、口を極めて主張し始めたのだそうです。例によって、ヒステリックな反応を起こしたのでした。このアメリカ人は、先述のマクナマラ元国防長官が示したのと瓜ふたつの、画然たる反応の差を見せてくれたのです。こうした反応の差が共通して見られることも、このうえなく興味深い現象と言えるでしょう。これも、アメリカの原爆トラウマの謎を解くうえで、きわめて重要なヒントになるはずです。

多くのアメリカ人は、自国が第二次大戦中に日系人を収容所に強制隔離した(とはいえ、やはり敵国であったドイツやイタリアから移住していた人たちには、このような処遇はしなかった)ことや、ベトナム戦争で非道な残虐行為をしたことについては、このように、ある程度は反省しています。前者については、1988年に、レーガン大統領のもとで「市民の自由法」が成立し、日系人強制収容に対するアメリカ政府の公式謝罪と、生存している被収容者への補償とが実現しています(全米日系人博物館ホームページを参照のこと)。 しかし、原爆投下については、未だそれとほど遠い状況にあります。

[註21]このことは、核戦争防止・核兵器廃絶を訴える京都医師の会編『医師たちのヒロシマ――原爆災害調査の記録』には書かれているのですが、マルセル・ジュノー自身の著書(ジュノー、1981年)にはなぜか出ていません。しかし、『医師たちのヒロシマ――原爆災害調査の記録』には、当時の現場にいた医師たちが具体的に報告しているので、実際にあった出来事と考えざるをえません。次の通りです。

アメリカは要請に応え、ジュノー博士に十五トンの救援物資を委託した。博士は自ら広島に物資を空輸した。〔中略〕わずか十二トン〔輸送途中で3トンの物資が盗まれた〕の器材、医薬品では砂漠に水を撒くようなものだった。日本の医師は創傷面の化膿を治療するペニシリンを切望していた。だがアメリカはそれ以上の援助をしようとはしなかった。〔中略〕

ジュノー博士は、国際赤十字による本格的な救援を決意した。博士は、壊滅した病院施設の復旧に必要な資材調達と広島救援の募金活動を組織するよう要請した電報を作成した。だがこの電文は遂に打電されなかった。連合軍総司令部は博士に対して、「連合軍総司令部と日本政府の連絡会議で、日本側委員は、赤十字からの復興資材の提供は受けたくないと確言した。よって貴下の要請をしりぞける」と連絡したのである。

これも、国際救援の呼び掛けによって広島・長崎の実態が世界に知られるのを極度に恐れた、アメリカの妨害であった。(核戦争防止・核兵器廃絶を訴える京都医師の会、1991年、72-74ページ)

[註22]終戦になった時に、「天皇陛下に申し訳ない」という気持を抱いた国民がたくさんいたのはまぎれもない事実ですが、その一方で、「アメリカのおかげで日本は救われた」という思いに駆られた人たちも少なくなかったようです。それは、万が一、日本が勝っていたら、軍国主義が続いて、国民がさらにひどいめにあわされたはずだし、いずれもっとひどい敗北を喫したはずだという懸念があったからでしょう。

[註23]そのうちでもよく知られているのは、満州からの引き上げの際に、民間人にふりかかった悲惨な出来事でしょう。それは、日本軍が、中国の人たちから農地を強制収用し、奴隷扱いしていた結果にほかなりません。もちろん、一部には、現地の人たちと友好関係を築いていた日本人もいないわけではありません。しかし、それは、満州国建国という暴挙全体からすれば、焼け石に水のような単なる美談的一側面にすぎず、暴挙そのものに対しては何の影響力もありません。

[註24]これが、アメリカ政府の公式発表のように、本当に“アルカイダ”の仕業によるものかどうかについては、近年ますます疑念が深まってきています。最初は陰謀説としてインターネットでさかんに画像や映像が流され、続いて、さまざまなDVDや著書として発表されていましたが、最近になって、わが国では民主党の藤田幸久参議院議員が、1月24日、2月12日、3月27日の3回にわたって福田首相に公式の質問状を送り、それぞれ回答を得ています。その前の2008年1月10日に開催された参議院外交防衛委員会では、藤田議員と防衛省長官との間で質疑も行なわれています。そのこともあって、藤田議員は、2月26日にブリュッセルで開催されたEU議会「独立調査委員会を求めるヨーロッパ」討論会にパネリストとして出席しています。その活動を報じた記事が The Japan Times online, June 17, 2008 に掲載されました。

また、オハイオ大学スクリップス調査研究センターが2006年8月に1010人の成人を対象に行なった電話アンケート調査によれば、3分の1ほどがアメリカ政府の関与を疑っていたそうです。これまで集められたさまざまな証拠から判断すると、ケネディ大統領暗殺事件とは違って、アメリカ政府の関与がなかったと考えることはきわめて難しい状況なので、これまでこの問題を無視してきた内外の主要メディアも、いずれ取りあげざるをえなくなるでしょう。

[註25]戦後にも天皇制(国体)を維持できることを保証すれば、日本側がポツダム宣言を受け入れることを承知していた(荒井、1985年、210-211ページ)からこそ、連合国側は、それを拒否して無条件降伏にこだわったのでした(リフトン&ミッチェル、1995年上、187-188ページ)。

ちなみに、ジョン・ダワーの『敗北を抱きしめて』には、興味深いことに、皇室行事に招待され、神妙になるとともに無邪気に喜んでもいるアメリカ兵たちが出てきます(ダワー、2001b)。

[註26]われわれの世代は、幼少時には戦地から復員してまもない青壮年たちが周囲にたくさんいましたから、本人や戦友たちが現地の人びとに残虐なふるまいをした話を、時おり、自慢話のようにして聞かされたものでした。

[註27]イギリスの哲学者アンソニー・グレイリングも、リンドバーグと同じような主張をする、“騎士道精神”を受け継いだ人々がいることについて述べています。

良心から戦争に反対する人びとは、第二次世界大戦よりも第一次世界大戦のときのほうが多かった。第二次世界大戦は、連合国から見れば正義の戦争であり、広くそう解釈されてもいたからだ。第二次世界大戦が正当化されたのは、高圧的なファシズムによる軍事侵略という、議論の余地のない事実への抵抗だったからである。だが、戦争は正当であるだけでなく、正しく戦われるべきだと考える人びともおり、そういう人びとにとって、連合国の行為の一部は受け入れがたいものだった。(グレイリング、2007年、228ページ)

[註28]この点について、ジョン・ダワーも次のように書いています。

アメリカによる「残虐」で「非人道的な」爆撃を非難する声は戦後広く起こったが、反アメリカの激しい憎悪やうねりとなって続くことはなかった。検閲制度が施行される前から、原爆による破壊についての見解はすでにほとんどが哲学的な調子をおびていた。残虐性と非人道性を一身にひきうけたのは原子爆弾そのものであって、それを使用した人間ではなかった。そしてそこから発して、糾弾されたのは戦争というもの全般の残酷さだった。〔中略〕

日本は、原爆体験という基盤のうえに立って世界の非武装・非核の唱導者になることで、過去の失敗を(あるいは犯罪を、あるいは愚行を、あるいは罪を)一部なりとも償うことができる、という考えがしだいに平和運動の中核をなす教義となった。しかし、「懺悔」の語法で表現されるこのような考え方は、占領が始まる前からすでにあったのである。(ダワー、2001年、下、325ページ)。

[註29]補遺第一部1の註6で、広島逓信病院院長の蜂谷道彦が書いているうわさ話は、確かに復讐的な要素を含んでいますが、「向うがヒットを打てばこちらもヒットで返す」という表現にも現われているように、強い復讐心に根差したものとは異質のように思えます。清沢洌の『暗黒日記』(4月17日)には、次のような記述もあります。

ローズベルトの葬儀は十五日行われた。死んだのは十二日午后三時三十分である。ブラック・フライデーの一日前で、迷信の流行をのがれた。このニュズを聞いた時、英子は「いい気味だ」といった。瞭の話しでは、食事の時学校でその事を聞いて、皆な喝采したが、二、三人の話になると惜しい事をしたといったそうだ。瞭は、後まで惜しいといっていた。/その翌日経済クラブに行くと、呪う人は少なくて、戦後経営を、かれをしてやらせたかったというような話しが絶対多数だった。これだけ、ひどい目にあって、敵を呪う気持が少ないというのは意外というの外はない。(清沢、1960年、326-327ページ)