サイトマップ

サイトマップ

支援伝達(FC)に対する専門家の批判について

支援伝達(FC)に対する専門家の批判について

しかしながら、その否定的結論は、主として、当の障害者が知っているはずのことを介助者が知らない場合には、それが綴り出されることはなく、場合によっては介助者による誤答が綴り出されたという、管理条件下で行なわれた実験の結果から導かれたもののようです(厳密そうに見えるこの方法論や論理が内包する問題点については、後述します)。

それに対して、支援伝達の妥当性を裏づけるらしき証拠は、専門誌に掲載された記述的な報告や一般のメディアおよび障害者向けのメディアによる報道によるものはあるが、わずかでしかないとして無視されているのです。いかに少数であったとしても、それを理由に無視してよいはずはありません[註1]。

たとえばある障害者が、幼時に親から虐待を受けたことを、支援伝達を通じて訴えた場合、その発言が障害者自身によるものであることが、他の点から確認できなかったため、その証言は信頼性に乏しいという判断を裁判所が下した(Anonymous, 1992)のであれば、それはそれでひとつの判断でしょう(その後に起こることがあるとすれば、その判断に関する争いだけです)。この場合の判断は、特定の事例について下されたにすぎないことに加えて、支援伝達を通じて得られた証言を法的証拠として積極的に採用するのは難しいと言っているだけだからです。これは、あくまで法的な判断なのであって、科学的なものとは完全に異質なものです。

一方、科学的背景の中で、先の否定的結論が、支援伝達を通じて得られた障害者の発言は例外なく介助者によるものだという主張にまで拡張されてしまうと、看過しえない論理的飛躍が行なわれたことになります。しかも、それを専門家が行なったとなると、重大な問題に発展します。研究者は、事実を公平かつ徹底的に追究しなければならない立場に置かれているからです。この場合、自閉症とは何かという大問題が関係してくるので、ことはきわめて深刻なのです。

別稿で述べておいたように、“カナー型” の重度自閉症者として知られる東田直樹は、他者と会話する際に、当初は支援伝達を利用していました。その一方で、キーボードを使って数多くの著書も書いているのですが、そのうち 13 歳の時に書きおろした主著(『自閉症のぼくが跳びはねる理由』2007年、エスコアール出版部)は、2013 年に英語版が出版されると、一躍、世界的な大ベストセラーになりました。本稿ではこの著書(以下、本書)に対する、科学的根拠を欠いた批判をとりあげ、支援伝達という技法に対する主流専門家の姿勢について厳密に検討することにします。

本人は、自分の手に母親の手を載せる方法から、ひじや肩や背中に当ててもらう方法を経て、最終的には独力でキーを打つようになるまでの経過を記している。本書が書かれた頃には、母親は本人の隣に座るようになっていた。そして、いつも母親が身体的に接触しているとまでは言えないにしても、ほとんどの時間は、背中や肩や脚に片手を当てているように見える。したがって、本人は、綴り出すべきものについて母親から物理的な手がかりを得ている可能性がある。さもなければ、母親から物理的刺激を受け続けることで、本人は、あらかじめ記憶しておいた文章を綴り出しているのかもしれない。(ibid., pp. 539-40)

超常現象研究を筆頭とする議論の多い領域の研究に対する批判者についても同じことが言えるのですが、これでは、従来の定説の枠内に収まりそうな “筋書” をむりやり考え出し、それによってすべてを否定するという、論理的にも科学的方法論としても反則的な行為をしていることになってしまいます[註2]。稀代の生物学者であった今西錦司は、“理論の奴隷”という状態を死ぬほど嫌っていました(今西、1973年, 353ページ)が、これでは、まさにその状態に陥っていることになるでしょう。ふたりは単に慎重を期しているつもりなのかもしれませんが、こうした行為は、旧来の学説を護持しようとしているだけで、発展性というものがほとんどありません。本書が東田直樹によって独力で書かれたことになると、これまでの自閉症観が根底から覆りかねないほどの事態になるようです。したがって、科学者であれば、この問題を、むしろ前向きの姿勢で検討しなければならないはずです。國學院大學で障害児教育を専門にしている教育心理学者、柴田保之は、そのような事例に遭遇した時、やはりどうしても納得できなかったそうですが、「もしも、万が一本当だったとすれば、こんなにすばらしいことはない。このことは絶対に確かめなければならない」(中村、2013年、54ページ)として、自分の内なる抵抗を乗り越えつつ研究を進めたのです。そして、それが明らかになった時、「自閉症と呼ばれる人たちの心を理解する通路が開けたことに大きな喜びを覚えた」(柴田、2012年a、71ページ)そうです。それに対して、ふたりの批評論文は、それとは逆の方向へ推測を重ねる形になっているため、科学的精神に反する産物になってしまっているのです。そのことは、次の主張を見るとさらにはっきりします。

この引用文でふたりは、「不規則な韻律をもっているため、本人の話はわかりにくかった」と書いていますが、重度自閉症の場合に特徴的に見られる発語の異常を、ここでとりあげるのは奇妙な感じがします。このあたりの問題については後ほどあらためてふれることにします。

この引用文でふたりは、「不規則な韻律をもっているため、本人の話はわかりにくかった」と書いていますが、重度自閉症の場合に特徴的に見られる発語の異常を、ここでとりあげるのは奇妙な感じがします。このあたりの問題については後ほどあらためてふれることにします。

ここで注意しなければならないのは、最初から支援伝達によるものと決めつけているためか、事実上すべての主張が、印象や憶測に基づいていることです。そこには、客観性というものがほとんどありません。ことの重大性を考えると、根拠があまりに薄弱なのです。その弱点を承知しているためでしょうが、ふたりは、この批評論文の最後に、決定的な裏づけを得るためとして、「きわめて簡単な」実験法を提案しています。それは、本人にだけ、筆記あるいは口頭による質問を行なって、指示した通りの方法でその質問に答えられるかどうかを見るというものです。これでは、東田直樹ばかりか、自閉症の人たち全般の能力を最初からずいぶん見くびった態度ということになるでしょう。

厳密に言うと、この種の実験では二重盲検法を使う必要がありますが、真の問題はそうしたこととは別のところにあります。これほどの重大事なのですから、人任せにしないで、その実験を自らの手で実施すべきだということです。問題はそれにとどまりません。仮にふたりが必要と考える実験を行ない、その主張を裏づけると思しき結果が得られたとしても、それだけで決着がつくわけではないからです。実験者がそのような疑念をもって乗り込んで行った場合には特にそうですが、本人が緊張のあまりに適切な対応ができない可能性が、言うまでもなくきわめて高いわけです。相手は、対人関係に極度の支障をきたしているとされる重度の自閉症者なのです。

その検討に際してひとつの参考になるのが、読者の誰もが感想を書けるようになっている、内外のアマゾン書籍通販サイトです。そこで、本書の読者レビューを見てみると、特に自閉症スペクトラムの子どもをもつ親たちがこの本を読んで失望することは、実際にはあまりなさそうです。

本書(日本語の原著および文庫版)には、2019年11月30日現在で 284 のレビューがつけられていますが、5点満点のうち、5点が 223 件、4点が 42 件で、2点と1点がそれぞれ4件ずつになっています。5点と4点という好意的評価を合計すると、全体の 93 パーセントにもなるのです(アメリカのアマゾン通販サイトでは、本書英語版に対する 1994 件のレビューのうち、5点(1405)と4点(336)の合計は 87 パーセント、2点と1点は合わせて6パーセントです[註3])。

また、1点の評価をつけたひとりは、著者は自閉症一般について書いているようだが、他の患者のことまでわかるはずはないし、こうあってほしいという願望を親が書き連ねているだけなのではないかという推測であり、もうひとりは、重度の自閉症の母親のようですが、本当に本人が書いたのだとしたら、自閉症でも知的障害者でもないのではないかと、診断そのものを疑っています。ところが最後に、「自閉症のことを全く知らない人には、参考になるかもしれません」とつけ加えているのです。書かれた内容を、すべて否定しているわけではないということです。2点評価のふたりは、いずれも、自閉症は多様なので、この本に書かれている内容が、他の自閉症の患者に当てはまるとは限らないという、穏当な見解を述べています。

逆に、高い評価をつけた人の中には、自閉症スペクトラムを含めた障害者の親が目立つようです。そのうち、3,600人以上が参考になったとしているレビューは、自閉症ではなく、早期小児期に薬の副作用から重度の脳障害を起こした4歳の男児をもつ女性が書いたものですが、そこには、次のような記述があります。

あの番組〔2014年8月16日放送のNHK特別番組「自閉症の僕か飛び跳ねる理由」〕を見て、著書を拝読して以来、息子に対しての態度も変わりました。親である私が、息子に対して、1個人として接していなかったこと、腫れ物に触るような気持ちでいたこと、そんな自分を、とても恥ずかしく思いました。今後、喋る事の出来ない、自己表現の出来ない息子と歩む人生で、東田さんの本が大きな影響を与えてくれたことは、間違いありません。(「NHKの番組を見て」、2014年9月16日)

この女性は、NHKの番組を見てから本書を読んでいるので、東田の外的状態と本の内容とが、大きく隔たって見えるのを承知のうえで、この文章を書いたということです。

自閉症の研究者の中にも、本書を好意的に見ている人がいます。ノルウェーの心理学者、ロアルド・オーイエンは、自閉症の娘をもつ父親でもあるそうですが、自身にも何らかの情報が得られるのではないかと期待して、本書に目を通したのだそうです。その期待は「興奮とともにかなえられた」のでした。オーイエンは、自閉症を含めた発達障害の専門誌に掲載されたその書評(Oien, 2015)で、次のように述べています。

著者が説明している多くのことは、私自身の娘や、私が毎日接している自閉症スペクトラム障害の子どもたちにもそのまま適用できるものであることがすぐにわかった。自閉症スペクトラムという診断を受けている子どもや青少年や成人は、コミュニケーションという点でも社会生活上の技能という点でも、見かけよりも大きな潜在能力をもっていることを完全に得心できたのである。〔中略〕本書は全体として、自閉症障害をもつ子どもに関するかなりの情報を読者に提供してくれる。従来は、これほどまでのことは明らかになっていなかった。〔中略〕

言葉のない自閉症の娘をもつ父親として、この少年が自分の生活や、幸福にとって重要なことについて感じているのと同じように、娘の内的思考も複雑で描写的なものであったとしたら、おおいに喜んでしてしまう。ただ、研究者としては、本書に書かれている内容には懐疑的なところがある。一度に一文字というおぼつかない伝達が会話体の文章になるまでの間に、失われたりつけ加えられたりしたものがあるのではないか、という疑問が起こるからである。しかしながら、結局のところは、本書はよく書けており、感動的でもある。〔中略〕

私にとって本書は、ASD(主として自閉症的障害)をもつ子どもたちが、異例の方法を通じて、認知的、伝達的能力を潜在的にもっているとする私の推測を裏づけてくれたという点で、最後まで読むに値する本であった。(ibid.)

そして、特に自閉症の子どもをもつ親たちや、自閉症スペクトラム障害をもつ子どもを扱う仕事に従事している専門家に、本書を推薦しているのです。それは、このたぐい稀なる少年が独特の行動をする背景に、自らの存在についてかなり複雑なことを考えているという事実があることを知ってほしいからだそうです。自閉症スペクトラム障害をもつ人々は多種多様なので、本書に書かれていることを一般化することはできないにしても、本書は、「13 歳の自閉症の少年の生活にまつわる感情の書であり、この診断名をもつ少年の経験とその少年が見たままの世界に関する洞察」の書であると認めているのです。

後ほど詳述するように、世界で最も有名な自閉症者と言うべきテンプル・グランディンも本書の書評を書いているのですが、その中で、やはり支援伝達の問題にふれ、「きわめて深い洞察に満ちたこの本」を一読した後、「ナオキという言葉をもたない 13 歳の自閉症の少年は、支援伝達という、論争の的になっている方法を使っているわけではないことを確信した」と述べています。

ただし、支援伝達という技法に信頼性がないわけではないことは、ここで明言しておく必要があります。アメリカで支援伝達論争を冷静に眺めてきた専門家であり、グランディンの最初の著書の邦訳者でもある、カニングハム・久子は、支援伝達を通じて自力でコミュニケーション能力を獲得した、重度のカナー型自閉症の少女の、長期観察に基づく自験例を報告しています(カニングハム、1995年、34-35ページ)[註4]。また、『自閉症児イアンの物語』(2001年、草思社)のイアン・ドラモンドや、『もう闇の中にはいたくない』(1999年、草思社)を書いたドイツのビルガー・ゼリーンも、重度の自閉症であるにもかかわらず、やはり支援伝達を通じてコミュニケーションができるようになっているのです。

さらには、わが国の国立特殊教育総合研究所の研究者たちも、質的には同様の方法を使ってその研究を行なっています(落合、1993年参照)[註5]。ただし、支援伝達とは無関係に開発された技法であるため、その方法には、STA(ソフトタッチアシスタンス)という別の名称がつけられています(「重度・重複障害児の「書字・描画」能力を評価・促進する方法の開発に関する研究」に、その解説があります)。これらの事実を勘案すると、ふたりの心配は、いずれの点でも杞憂に終わりそうな気配です。

本書が東田によって独力で書かれているとすれば、これまでの自閉症観が根底から覆りかねないほどの事態に陥るのはまちがいないのでしょう。だからこそ、否定的な態度ではなく、この問題をむしろ前向きの姿勢で検討しなければならないのです。科学は、学会や定説を護持するためにあるのではなく、真理の探究のための理念であり方法として存在するからです。

先述のようにふたりは、この論考の最後に、決定的な裏づけを得るためと称して、筆記あるいは口頭による質問を、他に誰もいない場面で行ない、東田が、指示された通りの方法でその質問に答えられるかどうかを見るという、「きわめて簡単な」実験法を提案しています。これは、通常の人間関係を考えると、少々礼を失したものと言わざるをえないでしょうが、真の問題はそれとは別のところにあります。

ひとつは、これほどの重大事ですから、是が非でも自分の手でその検証をしたいと思うはずなのに、ふたりには、そのような気概が感じられないことです[註6]。これでは、本書の真価を全面的に否定するために、ひたすらあら探しをしているようにしか見えません。ふたりの思惑とは裏腹に、科学の精神に反した態度をとっているということなのですが、ふたりにはその自覚がないようです。これは、ジェームズ・パーキンソンに倣って、現場での観察を重視する「街かど神経学 street-neurology」(Sacks, 1985, p. 128)という、神経学にとって必要欠くべからざる方法論を提唱した著名な神経学者、オリヴァー・サックスの態度とは正反対のものです。

それとは逆に、あるべき対応が迅速にとられた実例が存在するのです。やはり話し言葉をもたない、先のビルガー・ゼリーンが綴り出した『もう闇のなかにはいたくない』という著書は、ドイツの代表的な週刊誌である『シュピーゲル』で絶賛されたそうですが、それに疑念を投げかける記事が、まもなく同誌に掲載されたのです。「母親のアンネマリーがついているときにだけ、文字はきちんと意味のある文章になる」ことから、例によって母親が書いたのではないかという嫌疑がかけられたのです。

『シュピーゲル』誌はふたりの記者を派遣し、ビルガーが実際にキーボードを打っている場面を仔細に観察させました。同誌は、その結果を踏まえて、母親にはこのような作品を書くことはできないとして、わずか2週間後に自らの主張を潔く撤回したのです(平野、1999年、219-220ページ)。科学的立場から考えると、もちろんこれだけで十分とは言えないかもしれませんが、ここでの教訓は、いやしくも研究者を自認するのであれば、こうしたマスメディアの対応にもまして、ことの重大性に鑑みた対応や行動を実際に起こさなければ、その存在意義はないということでしょう。

その後、ふたりの立場にも関連しそうな、ひとつの展開がありました。2016年11月に岡山で開催された、日本児童青年精神医学会第 57 回総会の教育セッションに、「当事者の話を聴く、当事者と対話する」ため、東田を招くことが予定されました。東田との間で、長期にわたって電子メールによる書簡を交わしていた[註7]児童精神科医、山登敬之と壇上で対話するという企画が立てられたのです。ところが、支援伝達という技法の信憑性を疑う会員たちは、この計画を黙認することができませんでした。そして、二転三転したあげく、その経過を知った東田の側から出席辞退の申し入れがあり、その計画は無残にも中止という結末になったのでした。

山登によれば、「現在の筆談やポインティングを用いた東田氏のコミュニケーション方法に関する実証的研究が皆無であるがゆえに、これらの方法による authorship が東田氏自身にあるのか否か」という疑念が、会員の少なくとも一部にあったこと(山登、2017年、508ページ)が、あるいはそれ以前に、その勢力が学会という場で東田の能力を揶揄しようとしているのではないかと感じられたことが、東田を嫌悪させた理由なのでしょう。この事件は、当事者の前では学会や専門家という権威も既に力を失っていることを世に知らしめたという点で、大きな意義があったように思います。

少なくとも重症の自閉症の場合の支援伝達が、すべて介助者によるものであることを証明するためには、全例に当たってそのすべてを否定しなければならないわけですが、それは事実上不可能です。逆に、支援伝達が本人の能力を引き出す手段になっていることを証明する手続きなら、それと比べるとはるかに簡単です。アメリカ心理学の創始者、ウィリアム・ジェームズが命名した “白いカラス原理”(James, 1896, p. 319)という当然の論理に従えば、介助者によるものではないことを示す事例が、1例でも探し出せればよいからです[註8]。

逆に、ふたりが提案した方法で、東田が自分で文章を綴り出していることがはっきりした場合には、ふたりが潔く矛を収めなければならないことは、言うまでもないでしょう。その場合には、重度の自閉症患者の内的世界は、全例がそうかどうかはもちろんわからないにしても、主流専門家の間でこれまで考えられてきたのとは違って、きわめて豊かなものであることも、同時に認める必要があるわけです。ふたりの提案には、そうした革命的方向転換を迫られる可能性も、当然のことながら含まれているはずです。

そして、最終的にその決着がついたあかつきには、どちらの結論が出たとしても、喜ぶべきことなのです。科学者の本分は、定説や権威や研究者グループの護持にあるわけではなく、真理に向かうことにこそあるからです。そのような意味でも、この批評論文は、自閉症の本質を考えるうえで非常に重要な一石を投じたことになると思います。

それに対して、東田自身は、「今でも人と会話ができない。声を出して本を読んだり、歌ったりはできるが、人と話をしようとすると、言葉が消えてしまう。必死の思いで1、2語は口に出せることもあるが、その言葉も、自分の思いとは逆になってしまうことも多い」(東田、2007年、2ページ)として、まさに自閉症特有の自らの現状を説明しているのです。これは、他ではあまり聞くことのない、非常に貴重な証言と言えるでしょう。

ビッグイシューの企画で2013年8月に開催された講演の後、先の山登敬之と壇上で行なわれた対談では、東田は、時おり不安定な行動を見せながらも、山登の質問にそれぞれ的確に返答しています。たとえば、四季の変化を「身体でまるごと」感ずる感覚は、一般人では「すぐ鈍くなっちゃう」にもかかわらず、東田に残っているのはなぜなのかという、山登の質問に対して、少し時間はかかったものの、東田は次のように返答しているのです。

内容については異論があったとしても、返答の論理的妥当性という点では異論はないでしょう。これを「あらかじめ記憶しておいた」、「一般的な回答」というのであれば、東田は、多種多様な質問に対する「回答」をあらかじめ記憶していて、質問に応じてそれを、多かれ少なかれ適切に表出する能力をもっていることを、最低でも認めなければならないはずです。

著名な高機能自閉症者であったドナ・ウィリアムズは、人と会話する際に生ずる自らの不安定な状態について、次のように発言していました。あるテレビ局のドキュメンタリー番組に出演する際、この問題に直面せざるをえなくなったのでした。

東田のような重度の自閉症者ばかりでなく、比較的ふつうの話し言葉をもっている、高機能自閉症と呼ばれる人たちですら、話し言葉については、このようにおぼつかない状態に置かれているということです。

こうした傾向の一端を外側からとらえ、「行きたいのに『行きたくない』見たこともないのに『見たよ』知っているはずなのに『知らない』と真逆のことを言ってしまったり、赤色がほしかったのに『アオにする』と言ったり」すること(久保田、2015年、30ページ)に注目すれば、「拗ねている」(小林、2014年、6ページ)とか、「あまのじゃく」(小林、2017年、179ページ)という観察所見が得られるわけですが、そうすると、それまでとは全く違った自閉症像が見えてくるはずです[註9]。このきわめて重要な問題については、いずれ稿をあらためて検討することにしたいと思います。

ところが、対人的コミュニケーションから離れ、書き言葉に注目すると、ふしぎなことに状況が一変するのです。その場合、少々古い資料ですが、名古屋大学精神医学教室に在籍していた若林慎一郎による事例報告が参考になります。4歳から 17 歳まで、継続的に経過観察されていたこの自閉症の男児は、4歳までは「ほぼ正常に近い言語発達」が見られたのだそうですが、拒食が起こってから、話し言葉が消失してしまいました。“後退型” とか “折れ線型” と呼ばれる、多くは予後がよくないとされる経過(たとえば、市場、1984年;Kobayashi & Murata, 1998)を辿ったことになる[註9]のですが、12 歳を過ぎてから、「音声言語を発しないまま、文章構成能力や算数解決能力などの発達」が見られ、書字によるコミュニケーションが可能になったのです。若林は、「本児の日常生活における不適応行動および状態像」からは、このような展開が起こることは予測できなかったと、自らの所感を率直に記しています(若林、1973年、339ページ)。

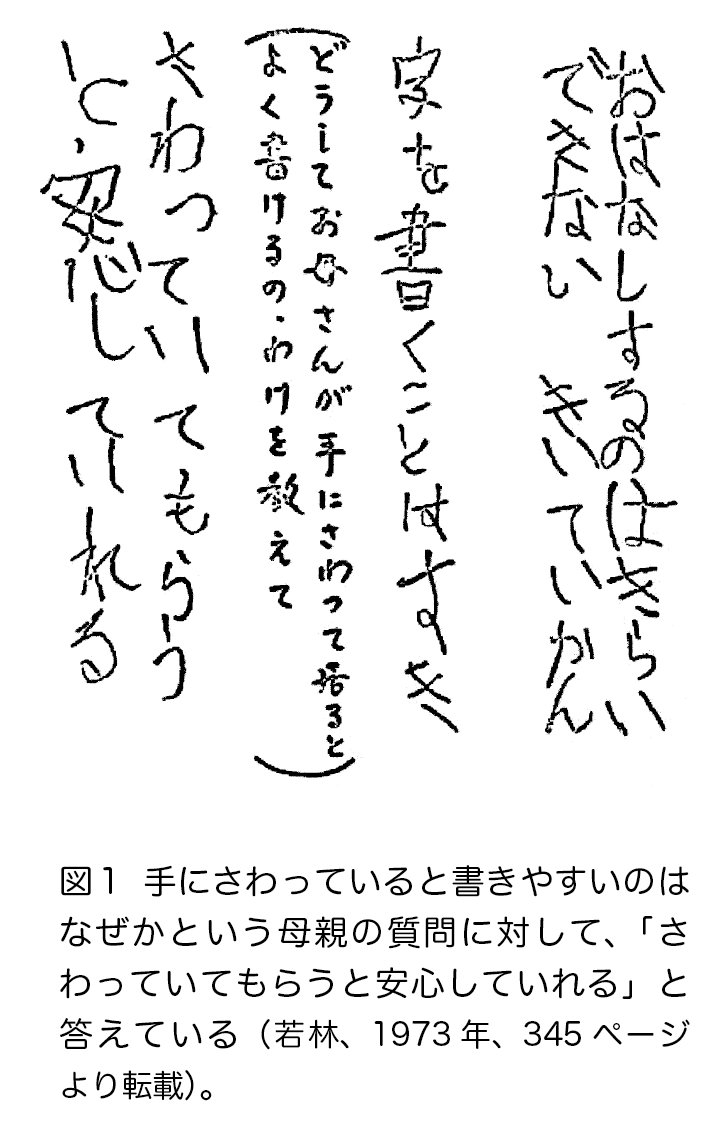

ところで、自閉症では、“クレーン現象” と呼ばれる症状が昔から知られています。何かをとろうとする場合、自分の手で直接とるのではなく、わざわざ人の手をもって、それをとらせるという特異な行動のことです[註10]。ここに、自発的に見える行動をできる限り避けようとする強い意志を見ることができるように思います。そのような角度から考えると、図1にあるように、「さわっていてもらうと安心していれる」(若林、1973年、345ページ)という発言の意味が理解しやすくなります。

この文章は、母親が子どもの手に自分の手を軽く乗せた状態で書かれたもので、キャプションにあるように、母親は、その状態のほうが子どもが字を書きやすいことを経験的に把握していたため、その理由を尋ねたわけです。若林によれば、「自分から書こうとする意欲は乏しい。質問に対しても、2〜3回促さないと書かないことが多い」(同書、343ページ)そうですが、それも、同様の事情によるものであることが推定されます。

この場合の問題は、障害者自身がその介助を、自分の中でどう位置づけているかという点にあります。幸福否定という脈絡からすると、障害者は、自分が独力で綴り出したことを意識の上で認めるのを嫌うため、介助者がちょっと手をふれている状態でなら自分の考えを綴り出したとしても、独力で綴り出していることが自分自身にいやおうなく明らかになってしまう状況では、何もしなくなるか、それが否定されやすい方向へともっていってしまう可能性が高いことが予測されます。とはいえ、一般には、こうした可能性が考慮されることは、絶対にと言ってよいほどありません。

しかしながら、ふたりの主張からすると、この事例も、支援伝達によるものにすぎず、無意味なものになってしまいます。あいち小児保健医療総合センター(現、浜松医科大学)の児童精神科医、杉山登志郎は、この種の問題に関連して、次のように発言しています。

自閉症と分裂病では、自らのうちで対人的コミュニケーションの位置づけが異なるということなのでしょう。ここで注意しなければならないのは、自閉症の診断基準にコミュニケーションの障害は含まれているのに、書き言葉に関係した項目は含まれていないという事実です。ただし、同じ書き言葉でも、筆談のようにコミュニケーションの手段として使われる場合と、それ以外の文章では、質的に異なることが推定されます。

一部の者に限られるとしても、このように話し言葉と書き言葉との間に大きな違いのあることが知られているからには、話し言葉を基準にしてその能力を測るという方法は、あまり現実的ではないように思います。

ついでながら指摘しておくと、自閉症者は “心の理論” をもたない、つまり、他者の立場に立ってものを考えることができないと言われますが、自閉症者が著書として出版したものを見ると、ほとんどの場合、一般読者の視点を十分に把握していない限り書けない文章であることがわかります。とりわけ、ドナ・ウィリアムズの自伝4部作に丹念に目を通すと、ふつうの人間にはほとんど不可能なほど、人の心の動きを的確に把握していることがわかります。編集者の協力があったにしても、自閉症の特性を、読者にわかりやすいように描き出していることに加えて、人の心の動きを鋭く見抜いていることを示す記述が数多く見られるからです[註11]。

テンプル・グランディンは、本書の書評(Grandin, 2014)を、自らの体験と引き比べながら書いています。「きわめて深い洞察に満ちたこの本」を一読した後、「ナオキは、動きを制御するのが難しい体に、知的な心が閉じ込められた一種の “閉じ込め” 症候群をもっている」という認識を示したうえで、次のように述べているのです。

グランディンは、インド出身のティト・ムコパディエイという自閉症の少年と対面したことがあるそうです(グランディン、2010年、155-156、253ページ)。ムコパディエイは、東田よりもさらに重度の自閉症であるにもかかわらず、かなり高度の文章を、原理的には支援伝達と同じ急速促進法(Rapid Prompting Method=RPM)という技法[註12]を通じて書いているのです。そして、8歳から 11 歳にかけて「深遠な哲学ふうの驚くべき文体」で書きあげた著書を、ロンドンの全国自閉症協会から出版しているのです(Mukhopadhyay, 2000)[註13]。ムコパディエイのその能力を目の当たりにしたグランディンは、「機能不全の体の中に、すばらしい頭脳が閉じこめられていることを確信」したそうですが、それと同じように、東田の能力の真正性も認めたということです。

グランディンは、「ナオキという言葉をもたない 13 歳の自閉症の少年は、支援伝達という、論争の的になっている方法を使っているわけではないことを確信した」と明言しています(Grandin, 2014)。したがって、「ナオキが、自力でコミュニケーションのできる能力をもっていることを裏づける証拠が、もう少し本書に盛り込まれていたらよかった」と書いているのは、東田の著書が支援伝達を通じて綴り出されたことを疑っているからではなく、このままではそうした疑いを招きかねないことを懸念しているためなのでしょう。

アメリカの著名な天文学者であったカール・セイガンの要請は、それ自体がまちがっているわけではありません。問題はその先にあるのです。この引用文で興味深いのは、セイガンが、超常現象の研究を批判する際に使って有名になった「尋常ならざる主張には、尋常ならざる証拠が必要である」という警句を援用していることです。セイガンをもち出していることからすると、参考文献に含まれているわけではありませんが、ふたりは、同じコネティカット大学の催眠研究者、シェリル・バージェスらによる実験的研究を念頭に置いているように思われます。

バージェスらの実験は、支援伝達にまつわる問題を対象に 40 名の大学生を被験者として行なわれたものです。市販の教育ビデオを見せて支援伝達の技法を学ばせたうえで、対話ができない発達障害者という想定の女子学生(「ジャッキー」)に対して、あらかじめ決められた6項目の質問(氏名、同胞の人数、生地、好きな食べもの、兄弟の名前、楽しみにしていること)をさせたのです。その結果、キーボードを介して得られた回答は、ほとんどが、ジャッキーについて被験者に伝えられていた、ジャッキー自身が知らないはずのことだったのです。にもかかわらず、被験者の全員が、少なくとも一部はジャッキーから発せられたと思い込んでいたのでした。支援伝達が異論の多い方法であることは、半数の対照群に伝えられていたのですが、それによる影響は見られなかったそうです。この結果に基づいて、バージェスらは、支援伝達は自動書記のような仕組みによって起こるという仮説が支持されたと主張したのです(Burgess et al., 1998)。

そのような結果が得られたとしても、それによって、支援伝達を介して当事者から引き出されたものはすべて介助者によるものにすぎないと断定してよいわけではありません。被験者がそのように思い込む可能性が高いことが証明されたとしても、現実の当事者が支援伝達を通じて自らの思いを伝えることはありえないことが、この実験によって示されたわけではないからです。

ところで、上の引用文にある「内的一貫性をもつ所見」は、どのようにして得られたものなのでしょうか。定説に反する所見がそれまで一度も得られたことがなかったとすれば、その主張は正しいでしょう。しかしながら、そのようなデータや文献が、わずかであっても既に存在するとすれば、当然のことながら話は違ってきます。その場合には、量の問題ではなく、信頼に足るデータによってそれらの所見をすべて否定しなければならないのです。

少なくとも重度の自閉症の場合の支援伝達や先述のRPMを通じて綴り出された文章が、すべて介助者側に由来するものであることを証明するためには、東田だけではなく、同種の方法を使って著書を書いているビルガー・ゼリーン、イアン・ドラモンド、イド・ケダー、ティト・ムコパディエイのような重度の自閉症者を筆頭とする全例に当たり、そのすべてが否定できなければなりません。しかしながら、それは事実上不可能です。それに対して、支援伝達が本人の能力を引き出す手段になっていることを証明するための手続きは、はるかに簡単です。先述の “白いカラス原理” によって、介助者によるものではないことを示す事例が、1例でも探し出せればよいからです。

テンプル・グランディンやドナ・ウィリアムズがそれぞれの伝記を最初に発表した時にも、専門家はそれを懐疑の眼で迎えました。オリヴァー・サックスですら、テンプル・グランディンの自伝的著作を最初に読んだ時には、共著者であるジャーナリストが書いたのではないかと疑ったほどなのです。「当時は自閉症のひとは自己や他人を理解することができず、したがって真の内省や追想もありえないと考えられていた」ため、「予想外のすばらしさや質、統一性、深み、それに随所に見られる『正常な』感じは、本当はそのジャーナリストのもの」ではないかと考えたというのです(サックス、2001年、343-344ページ)。

しかしながら、グランディンもウィリアムズも比較的ふつうに話ができることに加えて、知的水準が高いことが明らかだったことから、次第に認められるようになったという経緯があります。それに対して、東田のように、見るからに重度の古典的自閉症の場合には、従来の理論を拡張した程度では、その中に収まりにくいと感じられてしまうのでしょう。

国立特殊教育総合研究所の落合俊郎(現、大和大学教育学部)は、表出援助法(ソフトタッチアシスタンス)と名づけた、事実上は支援伝達と同質の方法を用いて研究を行なっています。そして、「自分の意図する行動ができなかったり、自分の意思を表出することが難しい子どもたち」の場合には、「目的を達成するための不明瞭な動きしかないが、援助者がその不明瞭な動きに対してマジックハンドのような役割を担ってやると目的を達成できる」(落合、1993年)と述べています。この方法によって、そうした子どもたちの意志を表出させることができたと考えているわけです。

障害児療育の専門家であるカニングハム・久子は、アメリカで支援伝達をめぐって起こった混乱を5年ほど眺め続ける一方で、当事者が支援伝達を介して自らの思いを綴り出した実例を、自分の眼で確認しているそうです。カニングハムは、その報告の中で、話し言葉のないシャリーサという 16 歳の自閉症当事者のある発言を引用しています。それは、「オープン・マインドを持った人たちが、自閉症者の閉じ込められたことばを開放できる」(カニングハム、1995年、35ページ)というものです。少なくとも一部の先端的実践家たちは、自分が納得できる証拠を得ているということにほかなりません。

長年にわたって自閉症研究をリードしてきた、アスペルガーの英語圏への紹介者としても知られた英国の児童精神科医、ローナ・ウィングは、先ほど紹介したティト・ムコパディエイの著書に寄せた「まえがき」で、次のように述べています。

これこそが、科学者のあるべき姿勢でしょう。さすがにウィングは、「40 年以上に及ぶ徹底的な研究によって浮かび上がった、自閉症に関するわれわれの考えかた」がまちがっていることをよく承知していたということです。これは、新しい領域を切り開く力をもっている人たちはこうした度量を兼ね備えていることを示す好例でもあります。

言葉をもたない、重度とされるカナー型の自閉症者も、従来の定説と違って、実際には豊かな世界をもっていることが広く認められるようになれば、東田は、テンプル・グランディンやドナ・ウィリアムズのような軽度の “高機能” 自閉症者との間をつなぐ重要な架け橋になるのはまちがいないありません。

[註1]この否定のしかたは、超常現象を否定する人たちの場合と同じで、すべての事例を当たる必要があるのに、それをするどころか、実際には何もせず、机上のみですべてを否定するという、論理学的にも科学的方法論としても誤った方法を使っています。このような論法を弄する裏には、頭から否定しようとする意志が働いていると考えざるをえません。

[註2]マンハッタン計画に関与した経験をもつ生物学者、ジョージ・プライスは、超常現象を裏づける証拠を、科学的根拠なく否定し、後に謝罪に追い込まれたという経歴をもっているのです(プライス、1987年a,b)が、そのプライスと同じく、マンハッタン計画に参加した経験をもつ、著名な工学者であったセオドア・ロックウェルは、「エセ科学かエセ批判か」と題した、超常現象否定論を論駁する論考の中で、次のように述べています。

[註3]1986年に出版されたテンプル・グランディンによる Emergence: Labeled Autistic(邦訳、『我、自閉症に生まれて』学研 ) は、アメリカのアマゾンでのレビューが、同じく2019年11月30日現在で 84 件、1992年に出版されたドナ・ウィリアムズの Nobody Nowhere (邦訳、『自閉症だったわたしへ』新潮社)は同じく 58 件ですから、2016年3月に出版されたばかりであるにもかかわらず、それが 1994 件にものぼっている東田の本書のインパクトは、いかに大きなものであるかがわかるでしょう。

[註4]カニングハムの主張については、後ほどあらためて紹介します。

[註5]日本発達障害学会の機関誌である『発達障害研究』は、1996年に「コミュニケーション支援」と題する特集号(第18巻1号)を発行しています。この号には、わが国の5名の研究者が、それぞれの分野から肯定的論文を寄稿しているほか、支援伝達研究の中心にいたダグラス・ビクリンも論文を寄せています。

[註6]もしかするとふたりは、東田にそうした申し出を行なって断られたという経緯があるのかもしれませんが、そのようなことは書かれていないのでわかりません。仮に東田がその実験に応じたとしても、また別の問題が起こりそうす。その点については後述します。

[註7]東田が、児童精神科医、山登敬之との間で2年半にわたって交わした往復書簡は、『ビッグイシュー日本版』誌に連載されたものがまとめられ、書籍として出版されています(東田、 山登、2016年)。

[註8]ウィリアム・ジェームズは、この問題について次のように述べています。「すべてのカラスは黒いという法則を覆したいのであれば、〔中略〕白いカラスが一羽いることを証明すればそれで十分なのである」(James, 1896, p. 319)。

[註12]西南学院大学の児童精神科医、小林隆児は、日本乳幼児・医学心理学会の理事長という立場にあるにもかかわらず、従来の定説に反旗を翻しているわけです。カナーの “冷蔵庫マザー” 説の教訓から、自閉症脳障害説が主流になっている現状の中で、厳密な観察に基づく数多くの首尾一貫した所見から、自閉症児の母子関係という心理社会的な要因を最重要視するようになっているのです(小林、2014年a,b、2015年)。

[註9]ただし、琉球大学の発達心理学者、神園幸郎は、3歳半から8歳の自閉症児(男児 40 名、女児 11 名)をもつ 51 名の母親を対象にした調査を行ない、そのうちの 34 パーセントを占める発話消失群(折れ線型)「の予後は従来指摘されているほど悪くはな<、その他の自閉症と基本的に違いは認められなかった」(神園、398-399ページ)と述べています。

[註10]私はこれまで知りませんでしたが、クレーン現象という呼称はわが国独自のものらしく、英語圏では、crane phenomena という便利な用語は存在せず、 "an autistic child uses another person's hand as a tool"というふうに、説明的な、しかも不十分な表現しかないようです。この表現では、自分の代わりに物をとらせる目的で、人の手をクレーンのように使っているという最も肝心な点がわからないからです。

[註11]たとえば、別稿でも引用しておいた次の文章です。ふつうの人でも、当事者の立場でこうした観察をすることはほとんど不可能です。

[註12]ティトの母親によるその教則書(ムコパディエイ、2017年)は既に邦訳されています。

[註13]本書の序文は、ローナ・ウィングが書いています。その中で、ウィングは、ティトの能力が真正のものであることを認めたうえで、促進伝達による教育法をむしろ擁護しているのです(Wing, 2000, p. 2)。