サイトマップ

サイトマップ

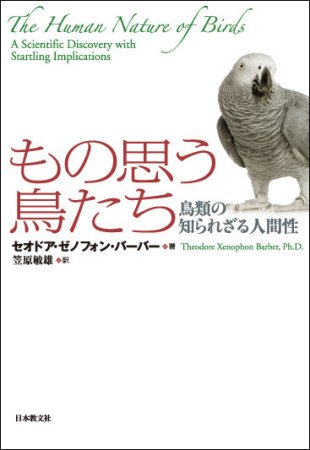

レビューの検討 1『もの思う鳥たち――鳥類の知られざる人間性』

レビューの検討 1『もの思う鳥たち――鳥類の知られざる人間性』

本書は、2008年6月初旬に発売されましたが、出版社が各紙に次々と打った広告のおかげもあって、編集担当者や訳者である私の予測を大きく裏切って、異常なほど好調な売れ行きを見せました。私どもは、主な読者としてバードウォッチャーや野鳥ファンを想定していたのですが、実際には、主としてインコやオウムなどを飼育している方々が読んでくださっているようです。ブログに書かれた反響を拝見すると、このような本を待ち望んでいた、あるいは、本書に書かれていることについては多少なりとも経験的に知っていた、という感想が多く、訳者として、本書を翻訳出版できたことを心から喜んでいる次第です。

本書は、2008年6月初旬に発売されましたが、出版社が各紙に次々と打った広告のおかげもあって、編集担当者や訳者である私の予測を大きく裏切って、異常なほど好調な売れ行きを見せました。私どもは、主な読者としてバードウォッチャーや野鳥ファンを想定していたのですが、実際には、主としてインコやオウムなどを飼育している方々が読んでくださっているようです。ブログに書かれた反響を拝見すると、このような本を待ち望んでいた、あるいは、本書に書かれていることについては多少なりとも経験的に知っていた、という感想が多く、訳者として、本書を翻訳出版できたことを心から喜んでいる次第です。

「訳者後記」にも書いておきましたが、欧米の科学者たちからほぼ完全に無視されてきた本書に対して、わが国の科学者たちがどのような反応を示すかに、私は強い関心を抱いています。その点については、日本鳥学会が、本書を書評候補に選んでくださっていますが、書評担当者はまだ決まっていないようです。2011年3月現在、科学者を自認する、あるいは科学者としての立場を意識しているらしき読者のコメントは、私が気づいた限りでは、まだほとんどありません[註1]。ここでは、Amazon.co.jp の当該ページに掲載されている次のレビューをとりあげて、詳細に検討します。

著者の主張は、ある種の鳥類は、心と知能をもって、会話がおこなわれており、その一部は人間との意識の交流も可能である、というものである。著者は、心理および催眠療法家の立場。著書は、認知比較行動学の立場から、鳥類の認知機能について文献的に考察したもの。心理学にありがちな、仮定のうえに論理を作り上げるという手法を使っており、生物学の科学的方法論によって、論証されたものでないので、科学的説得力は皆無と思われる。しかし、著者の主張するように鳥類は高度に人間意識との交流が可能である、という点については、同意する。その場合には、人間の意識状態こそが問題なのであって、誰とも何時でもというわけにはいかない。林や森の中で、瞑想者は、感覚的には、鳥と会話をしたと感じているものではないか。著者は、催眠療法家なのだから、なにも無理に自然科学的論証などをせずに、自己の考えを明確に述べるという手法か、自己の鳥との交流体験を素直に、書かれたほうが、説得力があったのではと、思ってしまった。

このコメントには、やはりと言うべきか、かなりの曲解や混乱があるように見えます。原著者(以下、著者)が書いている事柄を、匿名とはいえ、ここまで無視したうえで、ここまで没論理的な文章にして公開できる“科学者”がいること自体が、そもそも信じられないほどです。しかし、「科学的説得力」や「自然科学的論証」などの言葉を使っていることからすると、執筆者(以下、レビューアー)は、科学者を自認する(あるいは、少なくとも科学者の側に立って発言しようとしている)方なのでしょう。著者は、それこそ筋金入りの理論派でしたから、生前にこのコメントを目にしたとしたら、どのような応対をしたでしょうか。

このコメントを、一貫した主張としてただちに理解するのは少々難しいので、まず、レビューアーの個々の主張を箇条書きにして、ていねいに見てゆくことにします。しかし、内容が内容なだけに、ほとんど全文を引用する形になります。

レビューアーは、「鳥類は高度に人間意識との交流が可能である」という点については同意するそうですが、その根拠は記していません。単に、そのような印象を受けた、あるいはそこまでなら認められるということなのでしょうか。このコメントは、全体として言おうとしていることが容易には把握しにくいので、ひとつひとつの項目の検討から始めることにします。その前に、著者が本書で行なっている主張を、ここに引用しておきましょう。著者は、それを本書の冒頭で、次の3項目にまとめています。

本書では、これまでに発表された実験データや観察所見を詳しく紹介し、厳密な検討を加えた結果、以上のような結論を導き出しているわけです。

では、著者の以上の主張を念頭に置いたうえで、レビューアーのコメントを1項目ずつ細かく検討してゆくことにします。その場合、レビューアーが著者のどの主張を無視ないし歪曲しているかが、最大の焦点になるので、その点を忘れないようにしながら進めることにしましょう。

著者は、このように、主観的な解釈や判断というあいまいな基準ではなく、より明確な根拠に基づいて、それまで集積された科学的データの根本的見直しを行なうことを信条としてきた研究者ですから、鳥類を中心とする動物たちの知性やコミュニケーション能力の“文献的”再検討を、そのような視点に立って始めたわけです。ちなみに、著者が、人間を対象にしたそれまでの研究から離れて、動物を対象にした研究をするようになったのは、進化論的な観点から見た動物の知性やコミュニケーション能力に、昔から強い関心を抱いていたためです。その点については、本書の「訳者後記」に書いておきましたので、関心のある方はご覧ください。

そうして行なわれた著者の再検討を通じて(あらためて)明らかになったのは、鳥(や一部の類人猿)は、現実に人間との間で会話を成立させることができるのみならず、人間に了解可能な“新語”を自分で造り出してしまう場合すらあることが、これまでの実験的研究によって既に確かめられていることでした。鳥類(や類人猿)研究者の間では既によく知られている所見であるにもかかわらず、レビューアーは、このようなきわめて重要な記述を、意識的にか無意識的にか、完全に看過ないし無視しています。レビューアーのこの姿勢は、批判という観点から見ても大きな問題があります。批判をするのであれば、枝葉末節にではなく、相手の主張の最も重要な部分にその矛先を向けなければ、何の意味もないからです。

催眠現象には、もちろん主観的現象も含まれますが、著者が主に関心を抱いたのは、暗示による体内の血液の移動や、いぼの消失、水泡の発生などの、人間の肉体に起こる客観的変化でした。言葉による暗示が、本当にそのような現象を引き起こすかどうかを、科学的方法論に基づいて厳密な検証を行ない、事実、そのような現象が起こる、あるいは起こる可能性がきわめて高いという結論に到達しているのです。たとえば、ウイルス性の皮膚疾患であるいぼが、言葉による暗示だけで5−7割ほどの比率で消えてしまうことは、催眠研究者の間では周知の事実になっている(たとえば、スパノス他、2002年; DuBreuil & Spanos, 1993)わけですが、その一点からしても、催眠は、単なる主観的現象ではありえません。

先述のように、著者が「認知比較行動学の立場から、鳥類の認知機能について文献的に考察」している、というレビューアーの主張も正しくありません。そのことは、著者の主張と対照させるだけでも明らかです。著者が、主として最近の科学文献を徹底的に調べていたことについては繰り返すまでもないでしょうが、特に認知比較行動学の立場に立って研究していたわけでもありませんし、鳥類の認知機能だけを研究していたわけでもありません。「鳥類の人間性 The Human Nature of Birds」という原著タイトル(邦訳書サブタイトル)に明示されているように、意識や知能やコミュニケーション能力をはじめとする人間的特性が、鳥類(や他の動物たち)に見られるかどうかを調べていたのです。

ところで、アレックスが人間の言葉を理解でき、ある程度の会話ができるというペッパーバーグの結論が、他の手がかりが極力入り込まないように計画された、周到な管理実験によって得られたものであることは、既に多くの生物学者(や心理学者)に認められています。実際に、批判の対象になりやすい領域で科学的実験をした経験があるとよくわかるのですが、そのような領域で研究を行なう者は、実際に受けた、あるいはこれから受けることが予測される多種多様の批判に応えるべく、さまざまな可能性を勘案したうえで、緻密な実験計画を立てるようになるものなのです。その結果として得られたデータは、科学的方法論という観点から見て、非常に強固なものになります。

たとえば、このうえなく過酷かつ理不尽な批判にさらされ続けている超常現象研究の枠内で言えば、アメリカ心理学の創始者であり、医師でもあったウィリアム・ジェームズは、1896年の時点で次のように述べています。「どこかに間違いがあるのではないかと四六時中疑ってかかる頑なな姿勢に満ち満ちた科学雑誌をひとつあげるよう求められたなら、心霊研究協会会報をあげざるをえない。一般の科学分野の専門雑誌に掲載されている、たとえば生理学的な論文などは、それと比べると比較にならないほど批判的精神に乏しいようである」(スティーヴンソン、1984年、18ページ)。ちなみに、ジェームズは、医師としてめぼしい業績を挙げていないせいか、心理学者や哲学者という肩書きで紹介されることがほとんどのようです。

鳥と人間との間で会話が成立することの裏づけという点で、これまでのところ最も有力なデータは、ペッパーバーグが提出しているものです。そうした研究(たとえば、Pepperberg, 2003)について言えば、これまで発表されている科学文献の中から、それに対する正当な反論を探し出すのは難しいでしょう。したがって、レビューアーがそれと明示しているわけではありませんが、ペッパーバーグの研究[註2]に関する限り、「科学的説得力は皆無」というレビューアーの見解は、その主張の裏づけとなる“科学的根拠”を欠いているので、正当ではないことになります。同じことは、ペッパーバーグの研究にばかりでなく、著者が検討している他の研究にも当てはまることは言うまでもありません。

とはいえ、実際の着想の順は、おそらくそれとは逆で、

(1)鳥類には、人間の会話が可能なだけの「心や知能」はないので、

(2)そう感じられたとすれば、それは人間の側の錯覚にすぎないのではないか、

と“演繹的”に考えたのではないかと思われます。この場合、「人間の意識状態こそが問題」だと主張するためには、鳥類にはそれを可能にする心や知能はないことが証明できなければなりません。ところが、鳥と人間の間に会話が成立することは、著者の厳密かつ詳細な再検討によって確認されているわけです。したがって、このような主張をするのであれば、まずレビューアーは、鳥類には、人間との会話が可能なだけの「心や知能」はないことを、“文献的”にでもかまいませんが、独自に証明(再反論)する必要があるのです。そのような専門家のために、わざわざ著者は、「付録A」を書き、さらには、全体の5分の1ほどにも及ぶ厖大かつ詳細な註を、一般読者の不興を買うことも省みず、巻末につけているのです。

繰り返しになりますが、本書は、レビューアーも明記している通り、主として鳥類の行動を、「文献的」に考察したものなので、著者の主張は、それぞれの論文や著書を執筆した研究者や観察者の所見に依拠しているわけです。したがって、文献を丹念に集積、検討して著者が独自に導き出した見解以外の点について疑義を唱えるのであれば、それぞれの研究者や観察者の所見の信憑性をこそ問題にしなければならないわけです。にもかかわらず、レビューアーは、その問題については、おそらく無自覚のまま、完全に避けて通っています。それならば、「人間の意識状態こそが問題」だという主張はできないはずなのです。ところが、レビューアーは、そのことに目をつむったまま、強引にその主張をしています。その結果、それぞれの研究者や観察者の所見の信憑性に異を唱えるだけの力が、レビューアーにはないことがはっきりしてしまうわけです。

参考までにふれておくと、今から10年ほど前のことですが、本書の原著の存在を、出版の1年ほど後に知った私は、その邦訳出版を、動物行動の著書や翻訳書をたくさん出している、ふたつの大手出版社に持ちかけたことがありました。ところが、意に反して、「こんなしろうと的な本は出せない」として、双方の出版社から一蹴されてしまったのです。本書に出てくる内容は、ほとんどが、この方面の研究者にも読者にも既によく知られていることなので、今さら出版するだけの意味はない、というのがその理由でした。このこと自体は、もちろん“科学的”証拠にはなりませんが、動物行動に関する書籍の編集を仕事にしている専門家の目には、本書で紹介されている、少なくとも大半の事例は、それほど目新しいものには映らなかったということなのでしょう。

まず第一に、先述の通り、著者は催眠療法家ではありませんが、仮にそうだとしても、「無理に自然科学的論証」などしないほうがいい、というレビューアーの主張が正当であることにはなりません。催眠療法家にもいろいろな人がいるのです。たとえば、治療不能とされている先天性の皮膚疾患(先天性魚鱗癬様紅皮症)の治療に成功したことで、催眠療法家として一世を風靡した(後に、精神分析家に転向した)、イギリスのアルバート・メイソン(Mason, 1952, 1953, 1955)は、もとはといえば麻酔医でした。その場合、麻酔医は自然科学の教育を受けた“自然科学者”なので、催眠療法家であっても、メイソンなら“自然科学的論証”をしてもよいことになるのでしょうか。しかしながら、それはナンセンスというものです。どこの国にも“自然科学者”という公認の資格があるわけではありませんから、要するに問題は、当人が科学的方法論を身につけているかどうか、という点に尽きるのです。

たとえば、わが国の医師たちは、“科学教育”を受けているとして、科学者を自認、自称することが多いようですし、一般の人たちからも科学者と見なされることが多いのでしょうが、私の友人のアメリカ人(哲学研究者)によれば、アメリカでは医師は一般に科学者ではなく、技術者と見なされているそうです。実態を見れば、わが国でも全く同じであることがわかるでしょう。医師の中にも、科学的方法論を身につけていない人など、いくらでもいるからです[註3]。したがって、仮に催眠療法家であっても、科学的方法論を身につけてさえいれば、「自然科学的論証」は可能です。そのことは、西洋科学の黎明期に、科学教育を受けたことのない大科学者が少なからずいたことを考えてもわかるはずです。肝心なのは、要するに、その論証が他の科学者に対して説得力を持つかどうかということなのです。

一例をあげると、明治の末から大正の初めにかけて、東京帝国大学の総長を務めていた物理学者(山川健次郎)まで巻き込んで行なわれた有名な念写論争の中心にいた、同大学心理学助教授・福来友吉は、そうした科学的方法論をきちんと身につけていた心理学者でした。その衣鉢を継ぐ研究者に、アメリカのふたりの精神科医がいます。コロラド州デンバーの著名な精神分析家だった故・ジュール・アイゼンバッド(Eisenbud, 1967)と、心身医学の黎明期に令名を轟かせたハロルド・G・ウォルフの共同研究者(たとえば、Stevenson & Wolff, 1949)でもあった、後のヴァージニア大学精神科主任教授、故・イアン・スティーヴンソンのふたりです。アイゼンバッドは、福来の業績を絶えず念頭に置いて研究を進めていましたし、筋金入りの厳密な研究者だったスティーヴンソンからは、「私は福来先生を大変尊敬しています。あの時代に、あそこまで厳密な科学的研究ができたのは驚くべきことです」という発言をじかに聞いたことがあります。

しかし、この項目で最大の問題は、「自己の鳥との交流体験を素直に」書いたほうが説得力があったという主張でしょう。仮に著者が自ら鳥の行動観察をした経験を持っていて、「自己の鳥との交流体験を素直に」書いたとしても、「自己の考えを明確に述べ」たとしても、それがどのような説得力を持つというのでしょうか。レビューアーは、本書には「科学的説得力は皆無と思われる」と明記しているわけですから、その場合の「説得力」は、科学者を説得する力を持ったものではありえないことになります。したがって、それは、項目4でレビューアーが言っているように、「鳥類は高度に人間意識との交流が可能であるという著者の主張には同意する」という意味での、いわば科学の枠外での説得力という意味なのでしょう。これは、著者の意図を完全に曲解した結果と言わざるをえません。

レビューアーも認めているように、著者は、鳥類をはじめとするさまざまな動物の行動に関する実験報告や観察報告を網羅的に調べあげ、それを下地にして本書を執筆しているのであって、「自己の鳥との交流体験」を書いているわけではありません(仮に、著者が鳥を飼っていたり鳥の行動観察をしていたとしても、著者の関心はそこにはなかったということです)。それが、このように、事実を完全に無視した主張に変形されてしまうのは、ふつうに考えれば非常に奇妙です。

したがって、レビューアーは、実は本書を断片的にしか読んでいないということなのか、いちおう目は通したものの、その記憶が意識にあまり残らなかったということなのか、記憶が残ったとしても、科学的方法論を身につけていないために、このような没論理的主張に終始することになったのかの、いずれかなのでしょう。そのいずれが当たっているにしても、このようなレビューを書いて公開する資格[註4]が問われることになるのはまちがいありません。

以上、長々とレビューアーのコメントを検討してきました。その結果、明らかになったのは、レビューアーが、著者の立場や記述の重要な部分を看過ないし無視して、鳥類の持つ能力や自発性を無視しようとしていることでした。そのことから、こうした没論理的な論理展開や主張の背後に、おそらくレビューアーもはっきりとは自覚していないものの、明確な意図が潜んでいることが推定されるのです。

レビューアーが、なぜかそのコメントを鳥類と人間との“交流”ないし“会話”に限定しているので、ここでもそれに従って検討を進めてきました。しかしながら、実際には著者は、鳥類以外の動物についてもかなりのページを割いています。アリやミツバチなどの社会性昆虫から、ハゼのような魚類、クジラやイルカなどの海洋性哺乳類、ゴリラやチンパンジーなどの類人猿に至るまで、さまざまな段階の動物の行動を、微に入り細を穿って検討しているのです。そのうえで、先の3項目の結論を導き出したのでした。それらの結論は、動物が自発性や主体性という、このうえなく重要な属性を持っているという点で共通しています。従来的な科学的動物観では、動物は、環境にひたすら翻弄される、受動的な精密機械にすぎないことになっているわけですが、著者の再検討の結果からすれば、そうではなく、「たえず変化する生活上の問題を、知能を柔軟に用いて解決する能力」を用いて、環境を主体的に利用する積極的実在だということです。今西錦司の言葉(今西、1972年、122ページ)を借りれば、動物(生物)は、環境を主体化する能力を本来的に持っている、ということになるでしょう。

不世出の独創的生物学者だった今西錦司は、自分が本を読むのは、そこに何が書かれているかを知るためではなく、何が書かれていないかを知るためだという名言を残しています。次に、今西流の方法論を用いて、このレビューアーの心の動きを推定してみることにしましょう。まず、本書の中で著者が明言しているにもかかわらず、レビューアーがふれていない事柄を、主として上記の3点の中から列挙してみます。鳥類と人間の能力を比較しているという、特に問題になりそうにない項目を除くと、次の4項目が浮かび上がります。

もちろん、短いレビューのことですから、ふれていないからといって、レビューアーが避けた結果であるとは限りませんが、このレビューを全体としてみると、上の4項目をレビューアーが否定しようとしていることについては、疑いを差し挟む余地がないように思います。換言すれば、レビューアーは、本書の根幹を全否定しようとしていることになるわけです。

レビューアーは、本書に書かれている事柄は、「生物学の科学的方法論」を用いて「論証」されたものではないので、「科学的説得力」はないと思う、と述べたうえ、「鳥類は高度に人間意識との交流が可能」なのかもしれないが、あくまでそれは、「鳥と会話をしたと感じ」たという主観的経験にすぎないのではないか、と主張しています。しかしながら、この主張は、先ほどふれておいた通り、論理を逆転させた結果である可能性が濃厚です。この点をわかりやすく整理すると、次のようになるでしょう。

そして、この順番が、レビューアーが意識の上で行なった論理展開の順になっているのではないか、ということです。この推測が正しいことのひとつの裏づけとなるのは、先ほど述べたように、それぞれの研究者や観察者の所見の信憑性をこそ問題にしなければならないにもかかわらず、それに異を唱えるだけの力がないため、そのことに目をつむって、強引にその主張をしているという事実です。「心理学にありがちな、仮定のうえに論理を作り上げるという手法」という意味不明の言葉も、このように考えると、上の論証のギャップを埋めるための充填材になっていることがわかるでしょう。

しかしながら、そのためにレビューアーは、本書で著者が述べていることをほとんど無視しなければならないはめに陥ってしまいました。これは、聖職者による神の冒涜にも等しい、科学者としてあるまじき態度です。レビューアーは、その結果として、科学的方法を無視して本書のレビューを書いているという批判を受けることになるわけですが、鳥類をはじめとする動物に、高度な能力や自発性がある可能性を認めるよりは、そのほうがまだましだと、いわゆる無意識のうちに考えたのでしょう。この種の“誘惑”は想像を絶するほど強いものです。この誘惑こそが、いわゆる利害関係――換言すれば、パラダイム論の根底を形成する要因――による誘惑などとは比較にならないほど、生物の主体性や能力を否定し、さらには、一般に真理への到達を阻む強力な力にもなっているのではないかと、私は考えています。

本書の中核的主張は、鳥類をはじめとする動物たちは、環境に積極的に働きかけ、環境を利用する、それぞれ独自の能力を持つ主体的存在だということです。このことは、生命の本質を考えれば当然のことなのですが、現在の科学知識体系をもとに演繹的に考えてゆくと、“ありえない”という結論になってしまうようです。そして、その誘惑に負けた結果が、“唯脳論”であり統合説進化論であるというのが、長年にわたって人間の心を探究してきた私の結論です。このレビューのおかげで、その結論の裏づけが、またひとつ増えたことになります。

冒頭で述べておいたように、本稿は、執筆者の労に報いるために書いたのであって、単にその批判をするために書いたわけではありません。そのことは、ここまで時間をかけて、細かい検討を行なってきたことを考えれば、自ずとおわかりいただけるはずです。レビューアーが身をもって自らの抵抗をあからさまに示してくださったおかげで、このレビューを最大限に生かすことができました。最後になりましたが、このたびのレビューアーの貢献に深く感謝する次第です。

[註2] ペッパーバーグの研究は、野外の鳥類観察を専門とする研究者たちにも受け入れられているようです(たとえば、Balda, Pepperberg & Kamil, 1998)。

[註3] ほとんどの科学者は、超常現象を、現行の科学知識に基づく演繹という、科学者が取るべきではない手段によって平然と否定します。たとえば、ある宇宙物理学者は、近著の中で次のように述べています。

超能力や心霊現象をはっきりと証拠を見せて否定できるのは手品師であり、かえって科学者がコロリと騙されてしまう。科学者は、傲慢にも自分の目が騙されるはずがないと自信を持っており、通常の科学の範囲で解釈できないと一足飛びに超能力を信じ込みかねない。それに対し、むしろ手品師の方が(裏を知っているだけに)徹底的に科学的に見る目を持っている。ユリ・ゲラーの「超能力」をペテンであると暴いているのは著名な手品師のジェームズ・ランディなのである。(池内、2008年、11ページ)

これが、“科学者”たちが、いかに無知のまま、いかに“非科学的”な論理を展開するものかを明確に教えてくれる、すばらしいデータの一例です。事実に照らせば、一文一文がいちいちまちがっています。その点に関心のある方は、「奇術と超常現象」および「超常現象批判の論理学と病理学」をご覧ください。さらには、驚くべきことに、科学者ではなく、手品師こそが「徹底的に科学的に見る目を持っている」のだそうです。

[註4] 言うまでもありませんが、この場合の資格の意味は、先に述べた「公認の資格」という意味とは根本的に違います。このレビューアーのように観念だけでものを考える人たちは、言葉にとらわれるあまり、同じ単語が出てくると同じ意味と誤解しかねませんので、念には念を入れて、あらかじめここに説明しておきたいと思います。