�T�C�g�}�b�v�@

�T�C�g�}�b�v�@

�@���r���[�̌����@�R�@�w�K�������ޕa�x

�@���r���[�̌����@�R�@�w�K�������ޕa�x

�@�{���́A����̂����鎩�Ȍ[��������������o���Ă���o�ŎЁi�t�H���X�g�o�Łj����V���Ƃ��Ċ��s���ꂽ���̂ł��B���Ђ̐V���̑����́A�s���N�̃J�o�[�����������f�U�C���Ȃ̂ł����A�ŋ߂́A���̏�ɍL���т������āA���̃J�o�[�������ɂ������Ă���܂��B���ꂪ�тł����ē�d�̃J�o�[�ł͂Ȃ��؋��́A�㕔���R�~���قǂ����ăs���N�̃J�o�[���킸���Ɍ�����悤�ɂ��Ă��邱�ƂȂ̂������ł��B������ɂ���A���̏o�ŎЂ���{�����㈲���ꂽ�������ŁA����܂łƂ͑啝�ɈقȂ�ǎґw�ɃA�N�Z�X����@������܂����B���̂悤�Ȏ���������āA�����̓ǎ҂͖{�������Ȍ[�����̂悤�Ȃ��̂ƂƂ炦��悤�ł��B

�@�{���́A�V���Ƃ͂����A����܂ŏo�����R�_�ْ̐��i�w����Ȃ��E����Ȃ��nj�Q�x�A�w�K���ے�̍\���x�A�w�{�S�ƒ�R�x�j����A��Ƃ��čK���ے藝�_�̒��j�ƂȂ镔�����A�ҏW�҂̋��͂Ȃ��甲���o���Ă܂Ƃ߂����̂ł��B�������Ȃ���A���������ɕ��U���Ă���������܂Ƃ߂�ꂽ�������ŁA�K���ے藝�_�̑S�̑����P���̏����Ȗ{�ɖڂ�ʂ������ł��킩�肢��������悤�ɂȂ�܂����B���̌��ʁA�������̋����[�����ۂ��ώ@����܂����B���̓_�ł́A�{���̏o�łɂ͔��ɑ傫�ȈӖ����������悤�Ɏv���܂��B

�@�{���̊��́A����ҏW�v���_�N�V��������ɂ��鏗���ҏW�҂��A��2015�N�̉ĂɁA�t�H���X�g�o�ł̕ҏW�҂ƂƂ��ɕi��搼�ܔ��c�̐S�̌�������K�ꂽ���Ɏn�܂�܂����B�ӂ���́A�K���ے�Ƃ����l�����������Ԃɒm���Ă��Ȃ��̂́A����܂Ő��I�Ȓ����Ƃ��ďo�ł���Ă������߂ł���A��ʓǎҌ����ɂ킩��₷���{���o���A�����̕����������߂邵�A�K���ے藝�_�����ɒm����悤�ɂȂ�͂����ƁA�M�����߂Č���Ă��������܂����B�O�����猩��A�������̗��_���L����ʂɒm�点��̂ɂ��܂�ϋɓI�ł͂Ȃ����Ƃɉ����āA�o�ŎБ��̐�`���s�����Ă��錋�ʂ̂悤�Ɋ�������̂�������܂���B

�@�܂��w����Ȃ��E����Ȃ��nj�Q�x���o���O�̂��Ƃł����A��Ƃ̉������삳��ƑΒk�����ۂɁA�K���ے藝�_�̘b���������Ƃ�����܂����B���������������́A��k�����Ȃ̂ł��傤���A�u����͏o������x�X�g�Z���[�ɂȂ邼�v�ƌ����܂����B�������A���ۂɂ́A��������̗\���́A�܂��ƂɎc�O�Ȃ��犮�S�ɊO��Ă��܂��B�x�X�g�Z���[�ǂ���ł͂Ȃ��A�K���ے藝�_���������ْ��ōł��悭���ꂽ�w����Ȃ��E����Ȃ��nj�Q�x�i��ɁA�w�Ȃ����̐l�͒���Ȃ��̂��A����Ȃ��̂��x�Ɖ��肳��čĊ��j�ł���A�V�W�O�O�����悤�₭����ꂽ�ɂ����܂���B�܂��A�w�K���ے�̍\���x�́A�������ꂽ�Ƃ����Ă��킸���P�R�O�O���ł����A�܂��ɂ̂���w�{�S�ƒ�R�x�Ɏ����ẮA���������͕����Ă��܂������炭���S�����x���Ǝv���܂��B���̗��R�͎��Ȃ�ɂ͂͂����肵�Ă��āA�ǎ҂ɂ��ʏ�̉��߂�����]�n�̂��鏑�����������Ă���Δ���s��������Ȃ�Ɉ����Ȃ��̂ł����A���̉��߂��������ɂ�����������������ƁA����ƂƂ��ɔ���s�����ɒ[�ɗ�����Ƃ������Ƃł��i�u�w�{�S�ƒ�R�x�\�\����s���s�U�̗��R�Ɋւ��錟���v�Q�Ɓj�B

�@�b��߂��ƁA������K�ꂽ�ӂ���̕ҏW�҂ɑ��āA���́A���̗��_�����Ԉ�ʂɒm���Ă��Ȃ��̂́A��`�s���Ȃǂ̂��߂ł͂Ȃ��A��R�Ƃ������ۂ̌��ʂł��邱�Ƃ�������܂����B����܂ł�������̐l�����ɂ��̗��_�̐��������Ă����o�����炷��ƁA�ꕔ�ɂ��Ă�����𗝉��ł���̂́A�����炭�P�O�l�ɂЂƂ���x�ł��邱�ƁA�����ł���Ƃ��Ă����_�̈ꕔ�ɂ����Ȃ����ƁA��������̂͂Ȃ����A�g�s�[���畆���̜늳�҂ɑ������ƂȂǂ���������킯�ł��B�u�K���ے�v�Ƃ������t���������ł��Ȃ�̂��Ƃ��Ɨ͂ł킩��A�K���ے�Ƃ����l������������߂ďd�v�Ȃ��̂ł��邱�Ƃ��ɔF�߂�������������Ȃ��炢��͎̂����ł��B�Ƃ��낪�A�قƂ�ǂ̐l�́A�ڂ����������������قǁA��������ۂ������Ă��܂��̂ł��B

�@�{���́A�V��21���t�u�����Q���_�C�v���u�V���������Ɓv�Ƃ������ɒZ�]�Ƃ����`�łƂ肠�����܂������A���Ă��́u�����Q���_�C�v�́A�w����Ȃ��E����Ȃ��nj�Q�x�����s����Ă܂��Ȃ����ɁA��ʂ̔����ȏ�������Ă��ْ̐����Ƃ肠���A�ڂ���������Ă������������Ƃ�����̂ł��i�����āA���̋L���́A�����̖������W�I�����ł��Љ��܂����j�B�Ƃ��낪�A����قǂ܂ł��ĉ������Ă����������ɂ�������炸�A���낤���Ƃ����̔����͑S������܂���ł����B���̋L�������Ď��ɘA�����Ƃ��Ă������ⓖ����K�ꂽ���́A�ЂƂ�����Ȃ������Ƃ������Ƃł��B

�@�������ꂾ���̎��ʂ��g���čL����łĂA�����炭�S���~�P�ʂ̔�p���K�v�ɂȂ�ł��傤�B���������āA���̏ꍇ�A��p�Ό��ʂǂ���̘b�ł͂Ȃ��������ƂɂȂ�܂��B���́A�ӂ���̕ҏW�҂ɂ��̂悤�Ȑ��������āA���Ƃ͂����ȒP�ł͂Ȃ����Ƃ�`���悤�Ƃ����킯�ł��B�������Ȃ���A�ӂ���́A���̒i�K�ł͂��܂�[�������l�q�������܂���ł����B

�@�ǂ̂悤�ɂ����Ƃ���ŁA�K���ے藝�_����ʂɐZ������͂����Ȃ����Ƃ́A����܂ł̌o������A���͊��ɂ킩�肷����قǂ킩���Ă������ł��B��R�Ƃ������̂����邨�����ŁA�m���̓`�B�Ƃ����]���I�ȕ��@���قƂ�ǖ𗧂��Ȃ�����ł��B�m�I�ȗ��������S�ɒ������Ƃ���ɂ���A�o����ʂ��Ă����킩��Ȃ������̂��̂��Ƃ������Ƃł��B

�@����͂���Ƃ��Ă��A����̖{�������������Ă����o�ŎЂ����������o�ł��Ă�������Ƃ����̂ł�����A���̍ہA���̂��D�ӂɊÂ��邱�Ƃɂ��܂����B�i���Ȃ�Ȃ��悤�ɋC�����Ȃ���A�ҏW�҂̈ӌ����ł��邾���Ƃ����A�ł�����������Ă��������悤�ɂ���B�����āA���X�f��I�Ɋ�������\���ɂȂ邱�Ƃ����Ƃ킸�A�\�Ȍ��藯�ۏ�����t���Ȃ��悤�ɂ��A���p�����̖��L���K�v�ŏ����ɂƂǂ߂邱�Ƃɂ����̂ł��B

�@�����̗v�f���A��ʌ����̒����Ƃ��ĔώG�Ȉ�ۂ�^���Ă������Ƃ͔ے�ł��܂���B���̂悤�ɁA���Ȃ�ɑ����Ȃ�Ƃ������������̂́A����̏o�ł��ЂƂ̎����ƍl��������ł��B�����܂ŏ������ꍇ�A�ǂ̂悤�Ȃ��ƂɂȂ�̂��B�܂�A�ڂ��������Ώ����قǔ���Ȃ��Ȃ�Ƃ������̌o�������܂������Ă������ƂɂȂ�̂��ǂ����Ƃ������Ƃł��B�����āA��������ɂ悤�₭�o�ł̊�悪�ʂ�����A���̂悤�Ȏ��̈Ӑ}���A���ۂɂӂ���̕ҏW�҂ɓ`���܂����B���̎��̂ӂ���́A�Г��Ŋ�悪�Ȃ��Ȃ��ʂ�Ȃ������Ƃ��������ɒ��ʂ��Ă������߂ł��傤���A��R�̑傫���Ƃ������̂�������x�ɂ��Ă������ł��Ă����悤�ł����B

�@���ϓI�ɂł��ꗝ�_�I�ɂł���A�K���ے藝�_�̏d�v�����킩��l���炷��A�Ȃ����̍l����������ʂɒm���Ȃ��̂��Ƃӂ����Ȋ���������̂ł����A�킩��Ȃ��l���炷��A�ǂ̂悤�ɐ�������Ă��킩��Ȃ��̂ł��B�g���Ă��錾��͓����ł��A�m��Ȃ��O����Řb����Ă���悤�Ȃ��̂ŁA�Ӗ���d�v�����S���ƌ����Ă����قǓ`���܂���B�����[�����Ƃɗ��҂́A�b���ʂ�����Ȃ��ł��邱�Ƃ��m��܂��A����ǂ��납�݂��̑��ݎ��̂�m��Ȃ��܂܂ł���悤�ł��B���̏́A���������A���҂������̈Ⴄ���E�ɐ���ł��邩�̂悤�Ȉ�ۂ���قǂ̂��̂ł��B

�@���łȂ���ӂ�Ă����ƁA����܂łْ̐���ǂ�ŁA�����̐S���Ö@����悤�ɂȂ������́A�w����Ȃ��E����Ȃ��nj�Q�x�̏ꍇ�ɂ͂��Ԃ�Q�O���قǂ���ꂽ�̂ɑ��āA�w�K���ے�̍\���x�ł͐����A�w�{�S�ƒ�R�x�ł͎�����F���ł����B����́A�X���Ƃ��Ă͎��������ɉ����Ă���悤�Ɍ����邩������܂��A��������ނ���A���ꂼ��ɑ����R�̋����ɔ�Ⴕ�Ă���ƌ������ق��������ɋ߂��ł��傤�B�����āA����́w�K�������ޕa�x�̏ꍇ�ɂ́A�S���Ö@�𑱂���悤�ɂȂ����̂́A�W�����{���݂łQ���݂̂ł��B�킩��₷���\�����g�����Ƃ��Ă��A�K���ے藝�_�̑S�̑����ł��邾�����m�ɒ���Ƃ��̕�������R�������Ȃ�A����ΏW�q���ʂ͂قƂ�ǂȂ��Ȃ��Ă��܂��Ƃ������Ƃł��傤�B

�@�����ЂƂ��łɂӂ�Ă����ƁA�{���̑тɂ���u�K�������������S�̈�����ގ�����v�Ƃ����L���b�`�R�s�[�́A�o�ŎЂ̕ҏW�҂ɂ����̂ł����A���������ۂɂ͂����ȒP�Ȃ��Ƃł͂���܂���B���Ƃ��A���K�ɂ��Ă����T�ɂ��Ă��A��ʌ����̉������ǂ�ŁA���ꂾ���ł������}�X�^�[�ł���ƍl����l�͂��Ȃ��ł��傤���A���̓_�͂��̐S���Ö@�̏ꍇ�������ł��B�܂˂��ƈȏ�̂��̂ɂ͂Ȃ�Ȃ��킯�ł��B�Ƃ��낪�A�{���̓ǎ҂́A��������Ȍ[�����ƈʒu�Â��邽�߂Ȃ̂�������܂��A�ȒP�ɂł���Ǝv���Ă��܂����������悤�ł��B�ǂ̐S���Ö@�ɂ��Ă��A�{��ǂ����ŊȒP�ɂł���悤�Ȃ�A�����������Ƃ͕K�v����܂���B

�@����͂Ƃ������Ƃ��āA���̎����̌��ʂ͂ǂ��Ȃ����̂ł��傤���B�{�e�ł́A�e���r���[�A�[�Ɍh�ӂ�\���A���ꂼ��̃��r���[�̗��ɂ���^�ӂ�T�邱�Ƃɂ������Ǝv���܂��B

���̍l�������̓��ۂf�Ȃ���ꍇ�ɂ́A�{���̐����Œ���邳�܂��܂ȍ������������������������ŁA��S�͂Ő������� �g����̉��Z�h �Ƃ�����̓I���@��ʂ��āA�q�ϓI�Ɍ������Ă�������悤�A�ɂ��肢�������܂��B���̍ۂɁA�{���̌��T�ƂȂ����ْ��i�w����Ȃ��E����Ȃ��nj�Q�x�k�w�Ȃ����̐l�͒���Ȃ��̂�����Ȃ��̂��x�Ɖ��肳��čĊ��l�A�w�K���ے�̍\���x�k�ȏ�A�t�H�Ёl����сw�{�S�ƒ�R�x�k���҂����[�l�j���Q�Ƃ��Ă���������K���ł��B

�@��قǏڂ����ӂ�܂����A�K���ے�Ƃ����l�������́A�]���̂�����S���Ö@���_�Ƃ͍��{����َ��Ȃ��̂ł��B�����Ƃ����q�ϓI�w�W�Ɋ�Â��Č����ɍ\�z����Ă��邽�߁A�P�Ȃ鐄���Ɋ�Â����߂̂悤�Ȃ��̂ł͂���܂���B�Ǐ�̌����ɂ��Ă��A����̉��Z�Ƃ������@��ʂ��Ĕ������m�F���邱�Ƃɂ��A���������̓��ۂ��q�ϓI�Ɍ����Ă���킯�ł��B���̓_�͍ł��d�v�Ȃ̂ŁA���x���J��Ԃ������Ă������̂ł����A���̕����͂ǂȂ��������Ȃ����y�����ꂽ�Ƃ������Ƃł��傤�B����́A�K���ے藝�_���x�����Ղɓ����镔���Ȃ̂ŁA�������ʼn߂��Ă��܂��Ƌc�_�̑O���S�ɕ���Ă��܂��܂��B

�@�������A�ЂƂ肾���A�u�������������A�Ȃ�Ƃ��P�P�ʂ����ł��g���[�j���O�v���Ă���Ə����Ă�����������܂��B�Q���Ԃ̊���̉��Z���T����̂��P�P�ʂł�����A��������s�Ȃ����Ă���Ƃ������Ƃł��傤�B���̕��ȊO�ɂ́A����̉��Z�����s�����Ɩ��L���Ă�����͂����܂���B�������Ȃ���A���̕��ɂ��Ă��A��R�ɒ��ʂ��邱�Ƃ�ڎw���̂ł͂Ȃ��A��������u�g���[�j���O�v�Ƃ��ĂƂ炦�Ă��܂����A����̉��Z�̌��ʁA�������o�����ǂ����Ƃ����̐S�ȓ_�ɂ��ӂ�Ă��܂���B���������āA�{���̃��r���[�� Amazon �ɏ����Ă����������S���̕��͂�������A�K���ے藝�_�ōł��d�v�ȗv�f�̌��Վ����Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B

�@�S���̂����A���̌�����R�����ĂɊώ@�����Ƃ����_�ōł������[���̂́A�u�����Ă܂�����S���Ö@�̐�`�v�Ƒ肳�ꂽ���̃��r���[�ł��B�Ȃ��A���̃��r���[�ɂ́A�P�S �l���̂R�l���A�u�Q�l�ɂȂ����Ɠ��[�v���Ă��邻���ł��B

�@�l�ɂ͎��炪�K���ɂȂ邱�Ƃ����ޕa������ƒ��Ҋ}�����͂����B���e����ߐ�O���łȂ��Ə����Ȃ��a�A�������Ԃɂ����x��Ă��܂��a�A��ԍD���Ȉِ���f���Ɏ�����Ȃ��a�A���X�����グ����肪�Ȃ��B�̗��s����������������u���������Ⴂ�邯�ǂ�߂��Ȃ��I�v���Ă�ł���B

�@�Ƃ��낪�}�����Ɍ��킹��A����ȃV���v���ȕ\�����ƕa�̎��Ԃ����ނ��Ƃ��o�������ʂƂ��čK�����Ă��܂����ƂɂȂ�炵���B�S���w�ł͐l�Ԃ̐S�����ӎ��ƈӎ����ɕ����ĐF�X�ȕ��͂����݂���̂����A�}�����͓Ǝ��Ɉӎ������X�ɓ��A�ӎ����ɂ͓��S�Ɩ{�S������Ƃ��������B�{�S�͗D�ꂽ�l�Ԑ����W�ς������̂ł���K����Nj�����S���͂����ɏh���Ă���B�������}�����Ǝ��̌����ɂ��ƁA���`�̖{�S�̈Ӑ}����������݂������Ĉӎ��ɋ�������������̂����S���Ƃ����B

�@�ӎ��A���S�A�{�S�ƕ����������Ɋ}�����̐S�����͂ɂ͋t���I�\�������s�����G���ɂ߂�B�}�����͓��S�̉��\�ȍ�p��j�ނ��߂̐S���Ö@���l�Ă����B����͍K�����Ȃ����߂ɍK���̉��Z�����邱�Ƃ��B�����܂œǂ�Ŗl�͂��̖{�̖ړI���}�����̐S���Ö@�̐�`�ł��邱�ƂɋC�������B

�@�}�����͎���������S���Ö@�i�K���̉��Z������j��r���ł�߂Ă��܂��l���������Ƃ������ׂ����ۂƂ��ĕ��Ă���B�������S���Ö@�ɋ^����������l���r���ŒE�����Ă䂭�̂͋ɂ߂Ď��R�Ȃ��Ƃł���B�}�����̕\���́u���낤���Ƃ����f�ŐS���Ö@�̎{�Â���̂���߂Ă��܂��l��������̂��v���Ƌ������B���Ȃ��̂����A���ݓ��������������˂ĐS�����Z�Ȃ���̂���������ƌ��C���Â��l�������Ƃ������ۂ𗝉��ł��Ȃ��}�����������Â��{����˂Ȃ�Ȃ��l�ԂȂ̂ł͂Ȃ��̂��낤���H

�@����́A�S���̃��r���[�̂����A�����ŏ����ꂽ�炵���B��̂��̂ł��B�C���^�[�l�b�g��ʂ��Ă̔����́A�قƂ�ǂ������ɂ����̂ł���AAmazon �̃��r���[�����̗�O�ł͂���܂���B�Ƃ��낪�A���̃��r���[�A�[�́A�����݂̂Ȃ炸����̏ё��ʐ^�܂Ō��J���Ă��܂��B�ʐ^�͂Ƃ������Ƃ��Ă��A�����̔����ɐӔC�������߂ɂ́A��͂�����L���邱�Ƃ��K�v�s���̏����ƌ�����ł��傤�B���̃��r���[�A�[�ɑ��ẮA���̓_���������ɕ]�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���܂��B

�@�t���C�g�́A�S���Ö@�̒��ł��̎�̎���ɂǂ����Ă��������Ă��܂����߂ł��傤���A�u�����������ɔj�ł���҂����v�Ƃ����T�O�������Ă��܂����B�K���ے�Ƃ����l�������Ő����ł������Ȏ��Ⴊ���݂��邱�Ƃ����m���Ă����Ƃ������Ƃł��B�������Ȃ���A����͂����܂Ōl�I�ȌX�����Q�Ƃ������ƂȂ̂ł����āA�l�ނɂ��܂˂����݂���ӎu�ɂ����̂Ƃ����Ӗ��ł͂���܂���B�K���ے�̈ӎu�����l�ɓ��݂��Ă���Ƃ����l�������Ƃ́A���Ĕ�Ȃ���̂ł���A���҂̊Ԃɂ͓V�ƒn�قǂ̈Ⴂ������̂ł��B

�@�Ƃ��낪�A���̃��r���[�A�[�́A���������]���I�ȍl�������P���Ă���킯�ł͂���܂���B�u�l�ɂ͎��炪�K���ɂȂ邱�Ƃ����ޕa������ƒ��Ҋ}�����͂����v�Ƃ��āA���̗��_�����̓_�ł͐��m�ɔc�����Ă��邩��ł��B����́A�ȒP�Ȃ悤�Ɍ����邩������܂��A���ۂɂ͂Ȃ��Ȃ�������ƂȂ̂ł��B

�@�w�{�S�ƒ�R�x�̌��e��ǂA����S���w�W�̏��ЕҏW�҂́A�u���̗��_�����Ă͂܂�̂͂ǂ̂悤�Ȑl�ł����v�Ǝ��Ɏ��₵�āA�����V�����܂����B���̕ҏW�҂́A���ɂ��ْ̐����������Ƃ����߂Ă��ꂽ�A�S���w�����Ƃ�������A�ƊE�ł������Ă̕ҏW�҂Ȃ̂ł����A�K���ے�Ƃ����ӎu�����l�ɂ���Ƃ������̎咣���A���̂��Ƃ��J��Ԃ����L���ꂽ���e�ǂ����͂��ł���ɂ�������炸�A�S���c���ł��Ă��Ȃ������̂ł����B���e��ǂރv���ł���ҏW�҂ł���A�ꍇ�ɂ���Ă͂��̂悤�ȏ�ԂɊׂ��Ă��܂��̂ł��B���̂��Ƃ��l����ƁA�ے�I�ȗ��ꂩ��ł����Ă��A���̓_�𐳊m�ɔc���������̃��r���[�A�[�̗͗ʂ́A��͂肻��Ȃ�ɕ]�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��ł��傤�B

�@�����ЂƂ]�����ׂ��́A���i���̋L�q�ł��B�u�}�����Ǝ��̌����ɂ��ƁA���`�̖{�S�̈Ӑ}����������݂������Ĉӎ��ɋ�������������̂����S���Ƃ����v�Ƃ���L�q�́A�����ނː������Ǝv���܂��B���̕������A�ȉ�����l����������ł��B���������āA���̃��r���[��O���ƌ㔼�ɕ�����Ƃ���ƁA�O���́A�K���ے藝�_�𐄒�Ɋ�Â����߂ɂ����Ȃ��ƁA�]���̏펯�ɏ]���ċȉ����Ă��邱�Ƃ������A����قǂ܂����������Ƃ������Ă���킯�ł͂���܂���B

�@���́A�u���̖{�̖ړI���}�����̐S���Ö@�̐�`�ł��邱�ƂɋC�������v�Ƃ��āA�Ȃ����ˑR�ɋ}�����ɂȂ������̂���㔼�ł��B�u�}�����̐S�����͂ɂ͋t���I�\�������s�����G���ɂ߂�v�Ƃ����\�����炷��ƁA�����炭�r���܂œǂ�ŁA���ɓ����Ă��Ȃ��Ȃ������A�Ӗ����Ƃ�Ȃ��Ȃ��������āA���邢�͔������o�ēǂݐi�߂��Ȃ��Ȃ��������Ă�߂Ă��܂����̂ł��傤�B���̏ꍇ�A�ӎ��̏�ł́A�K���ے�Ƃ����l���������Ӗ��̂Ȃ��܂�Ȃ��咣�ƍl���邱�ƂɂȂ�͂��ł��B�����āA���̃��r���[�A�[�́A���̓_�����ׂĖ������������ŁA���̂悤�ɒf�肵�Ă���킯�ł��B�O�̂��߁A���̕������Čf���܂��B

�@�}�����͎���������S���Ö@�i�K���̉��Z������j��r���ł�߂Ă��܂��l���������Ƃ������ׂ����ۂƂ��ĕ��Ă���B�������S���Ö@�ɋ^����������l���r���ŒE�����Ă䂭�̂͋ɂ߂Ď��R�Ȃ��Ƃł���B�}�����̕\���́u���낤���Ƃ����f�ŐS���Ö@�̎{�Â���̂���߂Ă��܂��l��������̂��v���Ƌ������B���Ȃ��̂����A���ݓ��������������˂ĐS�����Z�Ȃ���̂���������ƌ��C���Â��l�������Ƃ������ۂ𗝉��ł��Ȃ��}�����������Â��{����˂Ȃ�Ȃ��l�ԂȂ̂ł͂Ȃ��̂��낤���H

�@���āA�Ɗw��Ƃ������D��̉�߂Ă����r�e��Ƃ̎R�{�O������A����Ɠ��ނ̔������������Ƃ�����܂��B���ł����f���̂悤�ȃT�C�g�ŁA�����A�����Ƃ��Ă̂����тɂ��Đ��������̂ɑ��āA����͑ދ��ł����т��o���ɂ����Ȃ��̂ɁA���̂悤�ȐS�̂����݂�m��Ȃ��܂܁A��ȗ����������Ă���}���͐S���w�҂Ƃ��Ď��i���ƒf�肵���̂ł��B

�@���̂悤�ȐS���w�҂�����Ƃ��Ă��A����͘_���Ƃ��Ė�肪����܂��B���Ɏ��������鐶�����т̑��݂�m��Ȃ��Ƃ��Ă��A���̂��Ƃ́A�R�{����ɂ͂킩��Ȃ�����ł��B�ɂ�������炸�A���̂悤�Ȓf��������Ƃ������Ƃ́A���̑O��Ƃ��āA���̌��������Ƃ��Ă̂����т͎��݂��Ȃ��Ƃ����������K�v�ɂȂ�܂��B���������āA�R�{����́A�ŏ����玄�̎咣��ے肷��Ƃ������m�ȖړI�������āA�����������т̑��݂�m��Ȃ��Ƌ����ɒf�肵�����ƂɂȂ�ł��傤�B����́A�{����]�|�����s�ׂł���A�f�[�^�ɂ̓f�[�^�������đΉ����ׂ��Ƃ����Ȋw�̓S���Ɋ��S�ɔ�����s�ׂł�����܂��B

�@�|���āA���̃��r���[�A�[���A���̐S���Ö@���Ă���������f�ŗ��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����Ƃɂ��āA�R�{����Ɠ������A�����u���ݓ��������������˂ĐS�����Z�Ȃ���̂���������ƌ��C���Â��l�������Ƃ������ۂ𗝉��ł��Ȃ��v���߂ł���Ƃ��āA���̖��m�̂����ɂ��ĕЂÂ��Ă��܂��B

�@���́A���̂悤�Ȃ���ȉ��𖢑R�ɖh���ׂ��A���܂��܂Ȏ���������Đ������Ă��܂��B�\���Y��Ă��܂��N���C�A���g���g�������Ă��܂��ꍇ���������ƁA���f�Œ��f���Ă��܂������̂́A�S���Ö@�̍ĊJ��]�ރN���C�A���g���������ƁA�ɂ�������炸�A�ĊJ��]�̘A��������̂��̂悤�ɖY��Ă��܂��Ƃ������Ƃ��J��Ԃ��A�A�����ł���܂łɂQ�C�R�N���������Ă��܂��ꍇ���炠�邱�ƂȂǂł��B���������āA���̃��r���[�A�[�́A���̖��m�̂����ɂ��ĕЂÂ���Ƃ������ĂȖړI�����炩���߂����āA�����̋L�q�����S�ɖ����������ƂɂȂ�܂��B�����ɁA���̃��r���[�A�[�̒�R���͂����茩�ĂƂ��킯�ł��B

�@�Ȃ��A�Ō�́A�u�}�����������Â��{����˂Ȃ�Ȃ��l�ԂȂ̂ł͂Ȃ��̂��낤���v�Ƃ����咣�́A������Ǐ��ُ�s���́A�����Ɍ����邽�߂̎�i���Ƃ������̍l�������ɏƂ炷�Ɣ��ɋ����[���Ǝv���܂��B�S���o���̂Ȃ������A�S���Ö@����̌o�������ɂS�R�N���ς�ł�����Ƃɂ��āA����̈ӎ��ɂ��̂悤�Ɍ�����������K�v���ǂ����Ă����������ƂɂȂ邩��ł��B����ɂ���āA�ӎ��̏�ł́A�K���ے�Ƃ������_�����S�ɑ��苎�ꂽ����ɂȂ��Ĉ��S�ł���Ƃ������ƂȂ̂ł��傤�B����Ԃ��A�K���ے�Ƃ����ӎu�����l�ɂ��邱�ƂɂȂ�ƁA��ςȎ��ԂɊׂ��Ă��܂����Ƃ��\�\�܂�́A���� �g���Ƃ̏d�含�h ���\�\���Ȃ��Ƃ��ӎ����ł͊��S�ɏ��m���Ă���Ƃ������Ƃł��B

�@�J��Ԃ��ɂȂ�܂����A�K���ے藝�_�ŏd�v�Ȃ̂́A�P�Ȃ鐄��Ɋ�Â������ł͂Ȃ��ǂ��납�A���Ȃ��Ƃ����̒��ł͉����̒i�K�͂Ƃ��̐̂ɉ߂�����A�����Ƃ����q�ϓI�w�W�ɂ��R�O�N�ȏ�ɂ킽���ē���I�Ɋm�F���ꑱ���Ă����Ƃ��������ł��B����ɂ��āA���́A�{���́u�͂��߂Ɂv�ŁA���̂悤�ɏ����Ă����܂����B

�@����������ȍl�������́A���̉��t���������� �g�����h �Ƃ����q�ϓI�w�W���g���āA�X�̒��z�������Ɍ������Ȃ���A���������W�����Ă������̂ł���A�P�Ȃ鐄�肩�琶�܂ꂽ���̂ł͂���܂���B�����āA�O�\�N�ȏ�̔N���������āA�ׂ����ώ@������I�����o�āA����ɂ́A�K���ے�̗��_�Ɋ�Â����S���Ö@�ɂ�鎡�Ì��ʂ�ʂ��āA���̍l�������̑Ó������m�F�������Ă����̂ł��B

�@�������A����͎������̌o���ɂƂǂ܂���̂ł͂���܂���B���̂�������̃N���C�A���g�������A�g�߂Ȑl������Ώۂɂ��āA���邢�͎��̃N���C�A���g���g�����Ƃł���ꍇ�ɂ́A���ꂼ�ꂪ���N���C�A���g������Ώۂɂ��āA��R�₻�̎w�W�ł��锽�����m�F�������Ă���̂ł��B���������āA���̗��_���펯�Ɋ�Â��Ĕے肷�邱�Ƃ́A�T���߂Ȍ������������Ă��A���͂�s�\�Ȓi�K�ɂȂ��Ă���Ƃ������Ƃł��B

�@���̂悤�Ȏ���������āA�ǎ҂݂̂Ȃ���ɂ��A�����Ƃ������̂��ǂ�قNJȒP�ɏo����̂����m���߂Ă������������Ǝv���A��̂��肢�������킯�ł��B�ɂ�������炸�A���̒�Ă��������������ƂȂ�ƁA���̂��Ƃɂ��ẮA�ǂ̂悤�ɍl����悢�̂ł��傤���B���̌���������O�ɁAAmazon �ȊO�̃��f�B�A�Ɍf�ڂ��ꂽ���r���[�����Ă������Ƃɂ��܂��傤�B���ɂƂ肠���郌�r���[�́A���̖����������邤���ł��𗧂͂��ł��B

�ނ����鎡�Ö@�ɂ͂��Ȃ�̐��ʂ����҂ł���E�܂莡�Ã��\�b�h���Ă͂��Ȃ�g����Ƃ������Ƃ��B

�������a���_�Ƃ��Ă͐B���\�b�h���g���邩��Ƃ����Ă��̑z�肳��Ă��錴�����I�Ă���Ƃ͌���Ȃ��B���͂�������������B

�܂��K���ے�͊ԈႢ�ł͂Ȃ������

����������Ȃ����҂̊���̃^�C�v�́u���R�v�Ȃ�u���@�v�ɋC�t���Ă��Ȃ�����������Ȃ��B

�܂��K���̒�`�������܂��ŁA���l�̍K�����ЂƂ�����ɂȂ��Ă��܂��Ă���i�K�����Č����̂͂����������Ƃ������߂��j�Ƃ��낪����Ȃ���������B

�f���炵���m���Ƒf���炵�����тɌ��Â��������Q�ł��邪�A��̃h�O�}�ɑS�Ă����т��U�����悤�Ƃ��鋭��ȃo�C�A�X�Ɯ��Ӑ��̕s���R������������Ȃ��B�l�Ԃ̔F�m���Ėʔ����B

��R�Ƃ͕a�C�����邱�Ƃɑ����R�ƁA���������������̂��Ȃ��悤�ɖ��ӎ��Ŏ���W�Q���Ă���ނ̂��́B���̖{���̊�]�B���̖��ӎ��̖W�Q�Ȃ�B���̊����̎�i�ɕa�C���g���Ă��鎖�������B���Ă݂�Ȓm�k���l�Ă��ˁB�}�����͂�����K���ے�ƌĂ�ł���B

�@�v����ɁA�}�������Ă�����@�́A�i�P�j�u���Ã��\�b�h���Ă͂��Ȃ�g����v���A�u���Ȃ�̐��ʂ����҂ł���v���̂́A�a���_�Ƃ��Ă͐Ȃ��̂ɂ����Ȃ��Ƃ������Ƃł��B�܂��A�i�Q�j���̕��@�����ʓI�ł���Ƃ��Ă��A���̊�ՂƂȂ��Ă��闝�_���������Ƃ͌���Ȃ��B�i�R�j�K���ے�Ƃ����������́A���ۂ̂Ƃ炦�����Ƃ��Ă܂������ł͂Ȃ����A�K����ے肹��������Ȃ����R�⓮�@���N���C�A���g���ɓ��݂��Ă���̂ɁA�}���͂���ɋC�Â��Ă��Ȃ��B�����āA�i�S�j�K���̒�`�������܂��ŁA���l�̍K�����ЂƂ�����Ɉ����Ă��܂��Ă���B���̂��Ƃ������āA�i�T�j���ׂĂ��K���ے�Ƃ����ЂƂ̃h�O�}�Ɋ�Â��ċ����ɐ������悤�Ƃ��錋�ʂɂȂ��Ă���B����́A�}���̔F�m�̂䂪�݂Ɋ�Â����̂ł���A�Ƃ����킯�ł��B�ȉ��A�����̎咣�ɂ��ĂЂƂ��ȒP�ɐ������܂��B

�@���́A���̂悤�Ȏ��������炩���ߏ��m���Ă������߁A���̂��Ƃ������O���ɒu���Č��𑱂��Ă��܂����B�����āA������Ǐ�͂ł���߂ɏo�邱�Ƃ͂Ȃ�������A���̂��Ƃ������������Ƃ����q�ϓI�w�W���قڊ��S�ɗ��p�ł��邱���A�S���I�����ɂ͎��̂悤�Ȍ����ȏ��������邱�����o���I�ɓ˂��~�߂��킯�ł��B����ɂ́A�����Ƃ��ė�O�͂���܂���B

�@�@ �S���I�����́A�Ǐ�o���̂܂��ɒ��O�i�P�A�Q�b�O�j�ɂ��邱��

�@�A ���R�Ƃ������̂ł͂Ȃ��A���m�Ȍ��t�ŕ\���ł���o������ł��邱��

�@�B ���̏o������̋L���́A�K���{�l�̈ӎ���������Ă��邱��

�@�C �����̓��e�́A�����Ƃ��āA�{�l�̍K�������Ăъo�܂����̂ł��邱��

�@�D �����ɂ܂��o������̋L�����ӎ��ɏo�Ă��Ă��A�{�l�́A���ꂪ�����ɊW���Ă��邱�Ƃ��Ȃ��Ȃ��F�߂Ȃ��i�ꍇ�������j����

�@�K���ے藝�_�́A�L�x�ȗ��ł��ƂƂ��Ɍ����Ș_���ō\�z����Ă��邽�߁A�����ȕ��@�Ŕے肷��̂͂��͂�قƂ�Ǖs�\�Ƃ�������i�K�ɂȂ��Ă��܂��B���ʂ�����Ƃ������Ƃ���A�P�Ȃ�v�����Ɋ�Â��č�肠����ꂽ��_�ł͂Ȃ��̂ł��B���̗��_���`�������o�܂ɂ��Ă��A�{���̍ŏI�͂ŏڂ����������Ă����܂����B���������āA�ے肷��Ƃ��Ă��A�����Ȏ��ԂƃG�l���M�[�������āA�ЂƂЂƂ������Ɍ����čs����������܂���B���̂悤�ɂ��āA���̗��_��������邩�ǂ������m�F����K�v������킯�ł��B���ꂱ�����A�Ȋw�̐��E�ŔF�߂�ꂽ�B��̕��@�Ȃ̂ł��B

�@���������ł���A�K���ے�Ƃ����S�̓����͌l�I�Ȏ���ɂ���Đ��N���邱�ƂɂȂ�A�]���I�ȗ��_�̘g���ł̋c�_�ƂȂ��Ă��܂��܂��B�����Ȃ�ƁA���̔ᔻ���̂��̂����Ȗ����Ɋׂ��Ă��܂������ł��B�K���ے肪���l�ɂ���Ƃ��鎄�̎咣��ᔻ���邽�߂ɁA�l�̎���ɂ��K���ے�Ƃ����]���I�Ȏ咣�������o���Ă��邱�ƂɂȂ邩��ł��B����ł́A�V���Ȏ咣�������̊T�O�Ŕے肷��Ƃ����A�Ȋw�̍�@�ɔ�����s�ׂ����Ă��邱�ƂɂȂ��Ă��܂��܂��B

�@�ᔻ����̂ł���A���肪���������Ă���̂����A���m�ɔc������Ƃ��납��n�߂Ȃ���Ȃ�܂���B�K���ے�̈ӎu�́A�����܂ł��Ȃ��A�X�̃N���C�A���g�̎���̂悤�Ȓʏ�̗��R�⓮�@�ɂ���Ĕ���������̂ł͂���܂���B���������āA���̎咣���邽�߂ɂ́A���̒���S���I�����̏������܂������Ă��邱�Ƃ��A�q�ϓI�ȕ��@���g���ďؖ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��B���̖��́A�����ɂ��֘A���Ă��܂��B

�@���̎�̔ᔻ�́A�ނ���K���ے藝�_�̗��Â��ɂ����Ȃ�A�K�Ȕᔻ�ɂ͂Ȃ肦�܂���B���̎咣�́A�����炭���̃��r���[�A�[���ł����������������ƂȂ̂ł��傤�B������A��قǏq�ׂ��悤�ɁA�����̈ӎ���������邽�߂̕���ƍl����Ƌ����[���Ǝv���܂��B�^�̍K�����͎���̐i���ɊW���銴��ł͂Ȃ����Ƃɉ����āA���̂悤�ȈӖ��ł̍K���̔ے�͖��l�ɂ���킯�ł͂Ȃ��ƁA����̈ӎ��ɂǂ����Ă����������������������ƂɂȂ邩��ł��B

�@�K���ے�Ƃ����l�������́A������S���Ö@���_�ɑ��钧��ł���݂̂Ȃ炸�A���s�̉Ȋw�m���̌n�S�̂ɑ���A����Α傻�ꂽ���z���ɂ��Ȃ��Ă���킯�ł��B���������āA�ᔻ�ɍۂ��ẮA���̓_��O���ɒu���Ȃ���Ȃ�Ȃ��ł��傤�B���̏ꍇ�ɂ��A�g���Ƃ̏d�含�h��F������K�v������Ƃ������Ƃł��B

�@�܂��A�{���ɂ������Ă������悤�ɁA���_���͂���Ƃ���A�Â��̗��_�ŗL���ȓy�����Y�搶�ł���A���◝�_���u�������c�t�Ȑ��_���͓I�Ȃ����ł��ˁv�Ɣᔻ���Ă��������ł��i�l�c�A2010�N�A163�y�[�W�j�B����搶�́A���_���͂��A�o���Ɋ�Â��ċ����ᔻ���Ă����̂ŁA���̓_�ł����̔ᔻ�͓I���O��Ă��܂��B�ӂ��̕\��������A�y���搶�́A�ق�̕\�ʂ������悤�Ƃ��Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B����́A�ے肷�邱�Ǝ��̂���O��ɂȂ��Ă������߂ł��傤�B

�@�����̐��Ƃ����́A�ȒP�Ɍ��ł��闧��ɒu����Ă���ɂ�������炸�A���◝�_�̌�����x���s�Ȃ����ƂȂ��A���̂悤�ɔᔻ�ɂȂ�Ȃ��ᔻ������I�ɂ��Ă��܂��Ă��܂����B����Ɠ������A�K���ے藝�_�ɂ��Ă��A���Ƃ��܂߂ĂقƂ�ǂ̐l���A�ᔻ�̂��߂ɂ͕K�v�s���Ȃ��̌����Ȃ�����l�ɔ��������Ă���̂ł��B�V���ȃf�[�^�◝�_�ɑ��ẮA�����̊T�O�◝�_�ł͂Ȃ��f�[�^�������đΉ����ׂ��A�Ƃ����Ȋw�I���@�̏��������S�ɖ��������A�Ȋw�҂ɂ��炴�邱�̂悤�ȑԓx�ɂ��ẮA�ǂ̂悤�ɍl����ׂ��Ȃ̂ł��傤���B

�@���̂��Ƃ́A���◝�_�ŋ�̓I�Ɏ�����Ă�����@���A�����̃N���C�A���g�ɓK�p���āA�����鐳�C�ɖ߂��ʂ�ڂ̓�����ɂ����ꍇ���l����Ƃ킩��₷���ł��傤�B����搶���咣���Ă���悤�ɁA�ڂ̑O�ň�u�̂����Ɍ��o�ϑz��ُ�s���������Đ��C�ɖ߂��ʂ�����ƁA���̂��Ǝ��͔̂ے�ł��Ȃ��Ȃ�܂��B���������ǂ́A�S���I�����ŋN������̂Ƃ͍l�����Ă��܂���A���̂悤�ɏ����ɐS���I�ȕ��@�ŁA��������u�̂����ɁA���̒��j�Ǐ�Ƃ���錶�o�ϑz���������ƂȂ�ƁA����搶�̎咣���S�ʓI�ɐ������ƔF�߂邩�A�ϑz�ގ��̗��������Ĕے肷�邩�A���邢�͌��Ȃ��������Ƃɂ��邩�̂����ꂩ�̓������Ȃ����ƂɂȂ�܂��B

�@���ۂɁA����Ö@�������ǂ̃N���C�A���g�ɓK�p���āA�Ǐ�����̂��m�F�������_�Ȉ���A���͂ӂ���m���Ă��܂��B�ЂƂ�͎��̋Ζ����Ă������_�ȕa�@�̓����̕��@���ł��B���̕��@���́A��������Ă������Ƃ����悤���܂˂Ŏ����Ă݂��炵���̂ł��B����ƁA���̒��ォ��A���N�ɂ킽���Ď��X�ɑ����Ă��������I�Ȉُ�s�������₩�ɏ����Ă��܂��A�}���ɗ����������̂ł��B�Ƃ��낪�A�������Ƃ͉��ЂƂN����Ȃ������ɂ�������炸�A���@���́A���̌�͉����Ƃ��Ȃ��������̂悤�ɁA���̂�肩������߂Ă��܂����̂ł����B

�@�����ЂƂ�́A���ēs������a�@�ŏ���搶�̓����ŁA�ꎞ�͓��u�ł��������A��� �g�X�̐��_�Ȉ�h �Ƃ��Ĉ�ʂɂ��L���ɂȂ�l�c�W�搶�ł��i���Ƃ��A�l�c�A1994�N�A2006�N�j�B���́A1973�N�̏H�ɏ���搶�̏Љ�ɂ��A����a�@�ŕl�c�搶�ɃC���^�r���[�������Ƃ�����̂ł����A���̂��납��l�c�搶�́A����Ö@�ɑ��Ă��Ȃ�ᔻ�I�ł����B

�@�������A����ȑO�ɂ́A����Ö@�ɂ��N���C�A���g�̕ω���ڂ̑O�Ō��Ă��āA�u�m���ɂ��̗쌱���炽���ȏǗႪ���������Ƃ������ŁA���B�̊�O�Łw�悭�Ȃ��Ă��܂��Ǘ�x��������ꂽ���̂ł��v�Ƃ��āA���̎����𗦒��ɔF�߂Ă���̂ł��i�l�c�A1986�N�A256�y�[�W�j�B���̕\������A����搶�̕��@�ɂ���Ĉ�u�̂����ɏǏ������ʂ��A�l�c�搶�͑��̓��Ȏ҂ƂƂ��ɉ��x���ڌ����Ă��邱�Ƃ��킩��܂��B������肩�A�����ł��A����������Ⴉ�����Ă���悤�Ȃ̂ł��i���Ƃ��A�l�c�A2001�N�A150-151�A202�y�[�W�j�B

�@�Ƃ��낪�l�c�搶�́A�Ǐ��������R�Ƃ��āA�u�Ȃɂ��ЂƂ̗��_�̔w��ɂ́w�ƂĂ����̗��_���������ɓs���̂�������x�Ƃ������̂��A�W�܂��Ă���v�Ƃ����s�v�c�Ȉ�ʘ_�������邱�ƂŕЂÂ��Ă��܂��Ă��܂��i�l�c�A1986�N�A256�y�[�W�j�B���������ǂƂ�������Γ�a�ɂ́A�u���̗��_���������ɓs���̂�������v�Ƃ��āA�S���I�ȕ��@�ň�u�̂����Ɍ��o�ϑz��������悤�Ȏ��Ⴊ�܂܂�Ă���Ƃ͍l�����Ă��܂���B���������āA���̂悤�ȗ����́A���s�̐��_��w�ł͒ʗp�����Ȃ��̂ł��B

�@��������ƁA���◝�_�����Ă͂܂鎖�Ⴊ�A���Ȃ��Ƃ��ꕔ�ɂ͑��݂��邱�ƂɂȂ��Ă��܂��A���������ǂ̏]���̌����_�̍ŏd�v�̈�p�����S�ɕ��ꋎ���Ă��܂��܂��B���_�Ȉソ���́A�\�����ƈ���āA���ł́u��������f�f���܂������Ă����v�Ȃǂƌ��������Ă����̂ł��B�ɂ�������炸�l�c�搶�́A�ϑz�Ƃ����܂��������t��ȗ����ōŌ�܂ʼn����ʂ����Ƃ����킯�ł��B�����āA���������߂ďd�v�ȓ_�Ȃ̂ł����A����܂ł̂Ƃ���ł́A�l�c�搶�̂��̗����Ɉق���������Ƃ��قƂ�Ǒ��݂��Ȃ��̂ł��B

�@�l�c�搶�́A���̌�A����ᔻ�̋}��N�ɂȂ�A����搶�̌l�U���⏬�◝�_�ɑ���v�_���I�ᔻ���A2010�N���ɖS���Ȃ钼�O�܂ŁA������ׂ��M�ӂ������đ������܂����i�l�c�A2010�N�j�B����̕i�������Ȃ���̂ĂĂ܂ł��āA�Ō�܂Ŋ拭�ɔے肵�������̂ł��B�����܂ł��邩��ɂ́A���̕K�v���l�c�搶���g�ɂ��������߂ƍl����ȊO�ɂȂ��ł��傤�B�ł́A���̓��@�͂ǂ��ɂ������̂ł��傤���B�l�c�搶�Ə���搶�̂ӂ����̂���悭�m���Ă��邠�鐸�_�Ȉ�́A���̂悤�ȕl�c�搶�̑ԓx�ɂ��āA���������̂��ƌ���Ă��܂����B���̏ꍇ���A�u���B���ĐK�B�����v�̂悤�Ȃ��̂ł�����A���̗����͕l�c�搶���g�̈ӎ���������邽�߂̎�i�ƍl����Ƃ킩��₷���͂��ł��B

�@�Ō�ɂ�����Ⴞ���ӂ�Ă����ƁA�����ّ�w�����w�����Z���^�[�̎Љ�w�҂ł���A��Q�҂̌����ی�̗��ꂩ�犈�����Ă��闧��^�炳����A���◝�_�ɂ��ĕs�v�c�Ȕᔻ�����Ă��܂��B���₳��́A�����w�����L���\�\���_��Ì���j�x�i2013�N�A�y�Њ��j�́u����a�@�v�Ƒ肵���߂̒��ŁA���̂悤�ɏq�ׂĂ��邩��ł��B

�k����́l�Ƒ��ɐӔC���A���_����A�{�l�ɖ������闧��ɓ]���A�����z�N���邱�Ƃœ��������ǂ͂Ȃ���Ƃ������Ɉڍs���Ă������̂��ƌ����B�}���q�Y���ٌ삵�Ă���i�}���A�m2011: 197ff�n���j�B�����W�Ŏ��ɂ͔��f���悤�̂Ȃ��Ƃ���������ƁA���������̂ł͂Ȃ��Ǝv����B�i����A2013�N�A199�y�[�W�j

�@�����m��Ȃ��҂��ǂނƉ��������Ă���̂��킩��Ȃ����͂ł����A����́A�K�v�Ȑ�����⑫����ƁA�v����Ɏ��̂悤�ȈӖ��ɂȂ�ł��傤�B����́A�L���������Ă����S���I�����ɊW����o�������N���C�A���g�Ɏv���o������ƁA���̏u�ԂɏǏ����邱�Ƃ��m�F�������Ƃ���A���������ǂ��S�����̎����ł���Ǝ咣�����B�ŏ��͂��̌������Ƒ��ɋA���Ă������A�o�����d�˂邤���A���̌����͉Ƒ��ɂł͂Ȃ��A���Ҏ��g�ɂ��邱�Ƃ�����ɖ��炩�ɂȂ����Ƃ����B�����āA����̂��̎咣���A�}���������i�w���Q�҂Ɣ�Q�҂� �g�g���E�}�h�x�j�̒��ŕٌ삵�Ă���B

�@���̐����̌�ɁA���₳�����炭�ł��������������͂��̎��̕��͂������킯�ł��B

�����W�Ŏ��ɂ͔��f���悤�̂Ȃ��Ƃ���������ƁA���������̂ł͂Ȃ��Ǝv����B

�@����́A�N�����������Ƃ������ƂȂ̂������R�Ƃ��Ȃ����͂ł����A�S�̂̋L�q���琄�肷��ƁA�u���₪�咣���Ă��铝�������ǐS���_�́A���Ƃ��܂߂āA��ʂɎ��������̂ł͂Ȃ��Ǝ��͍l����v�Ƃ����Ӗ��ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�������A���́A���₳���p���Ă��鎩���̒��ŋ�̓I�Ȏ�����f���Đ������Ă���̂ŁA���̔ᔻ�����Ɋ�ł��B��Q�҂̌����ی�Ƃ��������W�Ԃ��Ȃ���A����Α̐����ɗ����āA���̊m�F�����悤�Ƃ��Ȃ��܂܁A�P�Ȃ��ۂɊ�Â��Ĕ��f���Ă��邩��ł��B���₳��̏ꍇ���A���̔����������̈ӎ�����������i�ƍl����Ɨ������₷���ł��傤�B

�@�܂��A���₳��́A�S���I�������v���o�����Ƃœ��������ǂ�����Ə���搶���咣���Ă����ƌ����Ă��܂����A������傫�Ȍ���ł��B���̓_�ɂ��Ă��A���͂��Ȃ�ڂ����������Ă���̂ł����A��������Ă��邩��ł��B��͂�A���̘c�Ȃ���R�̌��ʂƂ������ƂȂ̂ł��傤�i���R�j�B

�@���N�ɂ킽���āi���Ƃ��R�O�N�߂����j�A���̐S���Ö@���Ă���N���C�A���g�ł����Ă��A�傫�Ȑi���������ꍇ�A������R���N�������Ƃ͌����ď��Ȃ�����܂���B����́A�N���C�A���g���g�̈ӎ������e�ł���͈͂��đ傫���D�]�������ʂƂ��āA���̔ے���N�����Ƃ����A�����D�]�̔ے�ƌĂ�ł��錻�ۂł��B���̎����́A�l�Ԃ͂ǂ��܂ł��i�����邱�Ƃ��ł��邱�Ƃ������؋��ł�����̂ł����A����̌�����đ傫���i������ƁA���̂ǁA�X�����v�Ɏ�����ԂɊׂ�Ƃ������Ƃł��B

�@16���I�X�y�C���̐����ł���A�r���̐��e���T�́A�����w�썰�̏�x�i�A�r���̐��e���T�A1992�N�j�̒��ŁA�l�i�����シ��ɂ�āA�����̗U�f����荂�x�Ȃ��̂ɂȂ邱�Ƃ��A�����炭�C�s�I�Ȍo���Ɋ�Â��ďq�ׂĂ��܂��B�����̐i���𐋂��Ă��A��R���瓦��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��ǂ��납�A�ނ��낻�̒�R�͂�苭�����̂ɂȂ�Ƃ������Ƃł��B

�@���̒��ŁA�N���C�A���g�́A�D�]�̊�т�ے肷��ړI�ŏǏ����肠������A�ꍇ�ɂ���Ă͎��ɋt����݂��������肷�邱�Ƃ�����܂��B�D�]���傫���A����ɔ����Ĕے�������N����ꍇ�ɂ́A����܂Ŏ��炪�ˋ����Ȃ��玡�Â�i�߂Ă����͂��̍K���ے藝�_���̂��̂�ے肷�邱�Ƃ��炠��قǂł��B���̏ꍇ�A�����͂悭�Ȃ��Ă���ǂ��납�������Ă���A���̗��_�͂��ׂĂ܂������Ă���A�Ɛ����Ɏ咣���邱�Ƃ����Ȃ�����܂���B���̂悤�ȏꍇ�ɋ����[���̂́A�K���ے藝�_��ے肵������ł��邱�Ƃ͂ł��Ă��A�������o�����Ƃ�A��R�Ƃ������̂����݂��邱�Ƃ܂ł͔ے�ł��Ȃ��Ƃ��������ł��B

�@���̂悤�ɁA�������o���Ƃ��Ă��A�����t��ȗ���������������A�N���C�A���g���g�̒��ōK���ے藝�_��ے肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��킯�ł͂���܂���B���҂̖ڂɂǂ̂悤�ɉf�낤�Ƃ��A����ɂ���Ď����̈ӎ�������ł������ł��܂�����ł��B�����āA���̂܂ܐS���Ö@���牓������A���̖����l���Ȃ��悤�ɂ���A���̎p�����т����Ƃ����邢�͂ł��邩������܂���B����ɑ��āA�S���Ö@���p�����A���̖��ɒ��ʂ�������ꍇ�ɂ́A���̔ے�͈ꎞ�I�Ȃ��̂ɂƂǂ܂�܂��B���̏ꍇ�ɂ́A���̏�Ԃ͒x���ꑁ�����������A�D�]��������Ɏc��Ƃ������ʂɂȂ�̂ł��B����Έꎞ�̔M����߂Ă��܂��ƁA�K���ے藝�_��ے肷��͓̂���Ȃ�Ƃ������Ƃł��B

�@�������A����̉��Z�̖ړI�ɂ���ẮA������ʂ��ĒT�蓖�Ă�ꂽ������F�߂��ɂ��܂��邱�Ƃ��\�ł��B���Ƃ��A�\�͂����ݓI�ɂǂ̒��x���邩�ׂ邽�߂ɁA�u�����́A�l��{�����ꂽ�\�͂������Ă���v�Ȃǂ̊���̉��Z�����ċ����������o���Ƃ��Ă��A�u����Ȃӂ��ɂ͎v���Ă��Ȃ����A�����l�������C�������Ȃ��킯�ł͂Ȃ��̂ŁA����������邽�߂ɂ킴�Ɣ������o�����̂ł͂Ȃ����v�ȂǂƂ�������������]�n���c����Ă���̂ł��B����ɂ��A�����ɂ͂���قǂ̐��ݔ\�͂��Ȃ����Ƃɂ���킯�ł��B

�@���̗����ł́A�Ȃ������Ƃ������̂��o���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��������ł��Ȃ��Ƃ����A�ł��d�v�ȋ^�₪�ʼn߂���Ă���\�\�܂�A��Â��̗��R�ɂȂ��Ă���\�\�̂ł����A�����̈ӎ���������邽�߂̎�i�Ȃ̂ŁA����ł��܂��悤�Ƃ���ł��Ȃ����Ƃ͂���܂���B���Ƃ́A�����Ƃ��Ȃ��������Ƃɂ��Ă��܂��悢�̂ł��B���̖��ɂ��ẮA��قǁA���R�łƂ肠���邱�Ƃɂ��܂��B

�@�Ƃ��낪�A�������o�邩�ǂ������m�F���邱�Ǝ��̂�ړI�ɂ��Ċ���̉��Z�������ꍇ�ɂ́A������{�������Ă��܂��B���̏����Ŕ������o���ꍇ�ɂ́A���̂悤�ȗ��������ē����邱�Ƃ͂ł��܂���B�K���ے藝�_�̑Ó����𗠂Â���`�Ŕ������o�����Ƃ�F�߂�������Ȃ��Ȃ��Ă��܂�����ł��B�������o��悤�ɈÎ��������Ă���킯�ł͂Ȃ��̂ŁA�Î��ɂ���Ĕ����̂悤�Ȃ��̂��o���Ƃ������ق����ĕЂÂ���̂�����ł��傤�B���������āA���̐헪���g���Ȃ����ƂɂȂ�킯�ł��B

�@����̉��Z�ɂ���Ĕ������o�邱�Ƃ��m�F����Ƃ����A�K���ے藝�_���炷��ł���{�I�Ȏ菇���������l�������̂́A���̂悤�Ȏ�����炩���߂킩�邽�߂Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�M�����������Ƃł��傤���A�l�ԂƂ������̂́A������ӎ��I�ɂł͂���܂����A���̂悤�Ȕ��f���ɁA���������ɓI�m�ɉ������Ƃ��ł�����̂Ȃ̂ł��B���̂��Ƃ��A���N�ɂ킽���Čo����ςݏd�˂邤���Ɏ��R�ɂ킩���Ă��������ł��B

�@��������ƁA�ȒP�ɂł���ɂ�������炸�A����̉��Z�Ƃ������@�ɂ���Ĕ������o�邩�ǂ������m�F���悤�Ƃ��Ȃ����R���傫�Ȗ��ɂȂ�͂��ł��B�����Ƃ����q�ϓI�w�W�����p�I�Ɏg���S���Ö@�́A�K���ے藝�_�̏o���_�ɂȂ�������Ö@�������A���̒m�����A���ɂ͂ЂƂ�����܂���B�Ƃ��������A���������S���Ö@�̒��ŋq�ϓI�Ȏw�W���g���邱�ƂȂǂ́A�N�ł��ꖲ�z���ɂ��Ȃ��������ƂȂ̂ł��B

�@���������āA����̉��Z�������ɍK���ے藝�_��ے肷��Ƃ������Ƃ́A���̗��_���ŏ�����ے肵�悤�Ƃ���ӎu���Öق̗��ɋ������������ʂƍl����������Ȃ��Ȃ�܂��B��������ƁA���́A�K���ے藝�_����ے肵�悤�Ƃ���̂͂Ȃ��Ȃ̂��A�Ƃ����_�ɍi���邱�ƂɂȂ�܂��B�����Ă���́A���s�̉Ȋw�m���̌n��l�Ԋς����{�I�ȕύX�𔗂��邱�ƁA�����Ă��ꂪ�A�l�ԂɂƂ��Ă���߂ďd�v�Ȑi���ɂȂ��邱�Ƃ��Öق̗��ɏ��m���Ă��邽�߂ł͂Ȃ����A�Ƃ������������܂��킯�ł��B

�@���̐����́A���Ɋ���̉��Z�ɂ���ČJ��Ԃ��m�F����Ă���̂ł����A���̂��Ƃl���[������悤�Ȍ`�Ŏ�������͓̂���ł��傤�B�[�������邱�Ƃ��ł��Ȃ�����ł��B�����ɁA�Ȋw�I���@�̌��E������悤�Ɏv���܂��B

�@�܂肱���ۂƌ�������̂́A�v����ɂ�������̑I�����������ʂŁA������x�̎��Ԃ������Ď����̍D���Ȃ��̂�I�яo���Ƃ��������̏̒��ŋN���邱�Ƃ��A���́A������ʂ��ČJ��Ԃ��m�F���Ă��܂��B���̊�т�ے肵�Ȃ���A����Ώ��������̃V���b�s���O�̍ۂɌ�����悤�ɁA�D���Ȃ��̂���������I�ԂƂ��������̏�ԂɂЂ����킯�ł����A���̔ے肪�N����ƁA��u�̂����ɔ������o���āA����Ƃ͐����̋ꂵ�݂���肠���Ă��܂��Ƃ������Ƃł��B

�@�������A���̏ꍇ�A���ɂ�P���݂Ȃǂ̐g�̏Ǐ�₠���тȂǂ��o�����̂ł́A���̏�Ɏ������Ƃǂ܂点�邱�ƂɂȂ��Ă��܂����߁A�����̏ꍇ�́A���̏ꂩ��킪�g����������ړI�ŕֈӂƂ����ǏI�������Ƃ������ƂȂ̂ł��傤�B���̂悤�Ȏ����A�܂肱���ۂ́A���X�����łȂ��}���قł��b�c�V���b�v�ł��N����܂����A���͏��Ȃ��ł����A�m���Ȃǂ̏��i������ł���X�ł��N����܂��B����ɑ��āA�������X�ł����Ă��A�D���Ȗ{��I�ڂ��Ƃ��鎞�ɂ͋N�����Ă��A�ŏ����甃���{�����܂��Ă���ꍇ�ɂ͋N����Ȃ����Ƃ������悤�ł��B

�@�������Ȃ���A�܂肱���ۂ̂悤�Ȃ��̂Ȃ�A�C���N�̂ɂ����Ȃǂ̕����I�ȗ��R���ނ��肱�����Ă��܂��邱�Ƃ��A�ł��Ȃ��킯�ł͂���܂���B�܂肱���ۂ̏ꍇ�A�������̒��z���Ɉ����A�ǂꂪ����������Ƃ��炵�����𑽐����Ŕ��f����Ƃ����A�M�����������@���Ƃ���悤�ł��B���̏ꍇ�A���̂悤�ɊȒP�ɔ��ł�����x�̗����ł��A�����Ƃ��炵���Ɗ���������̂ɓ��ӂ���l��������������o�Ă���̂ł��B

�@���Ԙb�̂悤�Ȃ��̂Ƃ��Ĉ����̂ł���A����ł������̂�������܂��A�Ȋw�̘g���ň����Ƃ���A���R�̂��ƂȂ��炻��ł͂��݂܂���B�܂肱���ۂƂ����q�ϓI���ۂ́A���������ŌJ��Ԃ��ώ@�����̂ł�����A�����I�ȒǔF�⌟����Ȃ��ł���͂��ł��B�Ƃ��낪�A���݂̒i�K�ł́A�Ȃ������ꂪ���S�ɔ������Ă���̂ł��B����́A���Ȃ�ُ�Ȏ��Ԃƍl����ׂ��ł��傤�B

�@���Ƃ��C���N�̂ɂ��������̉����ɂ����ꍇ�ɂ́A������̐l�����͂ǂ��Ȃ̂��Ƃ��A������ꂽ����̖{���J���ĕ@���߂Â��Ăɂ����������Ζ{���ɕֈӂ��N���邩�ǂ����Ƃ��A�Ï��X��}���قł����ֈӂ��N����Ȃ��l�̏ꍇ�͂ǂ��Ȃ̂��Ƃ��A�G���ł͋N����ɂ����̂͂Ȃ��Ȃ̂��ȂǁA���܂��܂ȋ^�₪�N���オ��܂��B���������āA�����������ɂ������؎������ł���͂��Ȃ̂ł��B�Ƃ��낪�A�u�ԐM���A�݂�Ȃœn����킭�Ȃ��v�̓����ŁA�قڑS���������̋^��ɖڂ������Ȃ��悤�ɂ��Ă���悤�ł��B��������A���ۂɂ���ł���ł��܂��܂��B�����ł́A�����d�v�Ȃ��Ƃ�����悤�Ƃ���ӎu���A�������������O�̏������W���I���ӎ��ɂ����āA�قƂ�ǂ̐l�ɋ��ʂ��ē����Ă���ƍl����������܂���B

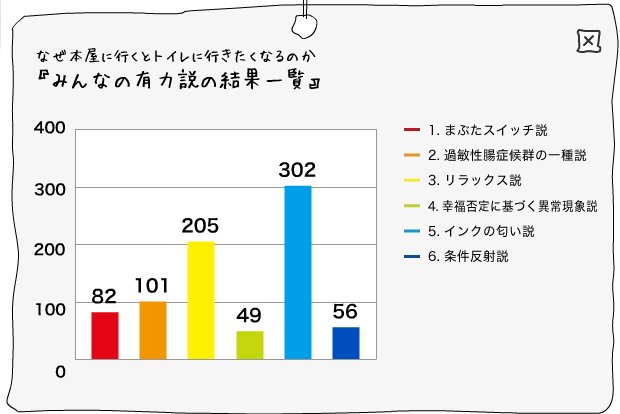

�@���̂悤�ɁA����������悤�Ƃ��鋭���ӎu������߂đ����̐l�ɋ��ʂ��ē����Ă���Ƃ���A���̂悤�Ȑl�����͉�������悤�Ƃ��Ă���̂ł��傤���B���̊p�x����l����Ȃ�A�܂肱���ۂ�������邽�߂̉����̒��ŁA�ł��������Ă�����̂��l����悢���ƂɂȂ�܂��B���̃O���t�́A����TOPPAN�u�{���̕������v�T�C�g�Ɍf�ڂ���Ă������̂ŁA�܂肱���ۂ̌����ɂ��āA�ǂꂪ�L�͂Ǝv�������T�C�g�K��҂ɓ��[���������ʂ��W�v�������A���^�C���E�O���t�ł��i2011�N3��9�����݁j�B

�����ł́A�u�K���ے�Ɋ�Â��ُ팻�ې��v���������Ƃ肠�����Ă������ŁA�g�C�����Ȃ����Ƃɂ��\���s�����́A�Ȃ����܂܂�Ă��Ȃ��B�����[�����ƂɁA�u�C���N�̂ɂ������v���ł��l�C�������A�u�K���ے�Ɋ�Â��ُ팻�ې��v�̐l�C���ł��Ⴂ�B

|

�@���������Ƃ킩��悤�ɁA�u�C���N�̂ɂ������v���ł��l�C�������A�u�K���ے�Ɋ�Â��ُ팻�ې��v�̍ł��l�C���Ȃ����Ƃ��킩��܂��B�����ł���Ƃ��Ă��A���̌��ۂ��K���ے�ɂ����̂ƍl����l�������A���̒��x�ł����Ă�����Ƃ��������̂ق����ނ�������ׂ��Ȃ̂�������܂���B�܂��A�u�g�C�����Ȃ����Ƃɂ��\���s�����v�́A�Ȃ��������Ɋ܂܂�Ă��܂��A�������ː�������قǐl�C������킯�ł͂���܂���A���ꂾ���ň��ՂȌ��_���o�����Ƃ͂������ł��܂���B�Ƃ͂����A���̉����͔����Ƃ����q�ϓI�w�W���g���Č�����Ă���Ƃ������������āA�P�Ȃ�l�C���[�ŕЂÂ��悤�Ƃ��Ă��邱�Ƃ��A�����ł͏d�����ׂ��ł��傤�B

�@�u�܂肱���ہv�� Google �Ō�������ƁA���Ă͐S�̌������̃T�C�g���ŏ�ʂɈʒu�Â����Ă��܂����B���T�C�g�́AWikipedia �ɂ��̍��ڂ��o�ꂵ�����_�ő�Q�ʂƂȂ�A�ŋ߂ł͑�T�ʂ�����Ɉʒu�Â����Ă��܂��B���̂悤�Ȏ���������āA���ē��T�C�g�͂��Ȃ�Q�Ƃ���Ă����̂ł��B�ɂ�������炸�A���̂悤�Ȍ��ʂɂȂ��Ă���Ƃ������Ƃ́A���̐������S���ƌ����Ă悢�قǗ�������Ă��Ȃ����Ƃ������Ă��܂��B���̂��Ƃ́AWikipedia �̋L�q������Ƃ͂����肵�܂��B���Ƃ��A�u�}�����̔��؉\���v�Ƃ������ڂɂ͎��̂悤�ȋL�q������܂��B

�}���͎����������_�����Ɋ�Â��č\�z����Ă��邱�Ƃ��������߂ɁA�����̔��؉\���ɂ��Ă��G��Ă���B�t���C�g�̐��_���͂ɑ�\�����A�ÓT�I�ȐS���w�ɂ����Ă͂��̔��؉\���̒Ⴓ�����Ƃ���邱�Ƃ����邪�A�}���́u����̉��Z�v�Ƃ����v�l�����ɂ����Ď����͔��؉\�ł���Ƃ����B�Ⴆ�u�ǂ݂����{���������Ă��ꂵ���v�Ƃ���������C���[�W���悤�Ǝ��݂�Ƃ���B�͂��߂͎G�O�ɂ�������m�C�Y�ƂȂ邪�A�C���[�W�ɐS�g������ăm�C�Y���y������ɂ�āA�S���I���S�ɑ���u�����v���ώ@�����悤�ɂȂ�Ƃ����B�S���I���S�Ƃ��̔����ɂ��Ă͌ÓT�I�ɂ͍Ö��ɋ߂��T�O�Ƃ��Đ�������u���������v�Ə̂���Ă����B�}���́u�K���ے�v�́u�����v�ɂ��Ă��A�ȏ�̂悤�ȕ��@�ō�������⋭������Ƃ����B

�@�D�ӓI�ȂƂ炦����������Ă���̂͂킩��܂����A�̐S�ȓ_�ŐM���������قǓI���O��Ă��܂��B�����������́A������S���I���S�ɂ����̂ȂǂƐ����������Ƃ͈�x������܂��A�Ō�̂Q���͘_���ɔ����A�Ӗ����悭�킩��܂���B�܂��A���̐����́A�������̐l�������A���X�ɓ��邾���ő����ɕֈӂ��Â����艺�����N��������Ƃ����g�̔������J��Ԃ����������Ă���\�\�܂�A�����̒��ł̍Č���������߂č����\�\�Ƃ����������y�����Ă��܂��B���̂悤�Ȑ����������O�ɁA�܂������I�Ɍ����Ă݂�ׂ��ł��傤�B��������A���̍l���������A���ؐ��Ƃ����_�ő��̉����Ƃ͑S���َ��Ȃ��̂ł��邱�Ƃ������ɂ킩��͂��ł��B

�@�܂肱���ۂ́A���̌��������ɖ��O�������Ă���A���ɂ����������ۂȂ̂ł��B����Ɠ����ʒu�Â��ɂ��錻�ۂ́A���E�I�Ɍ��Ă��u�X�^���_�[���nj�Q�v�Ƃ����A��Ƃ��Ĕ��p��i���������ɋN����S�g�̔����������A���̒m�����A�قƂ�Ǒ��݂��܂���B��̈��p���̐����́A���̂��Ƃ̏d�含���A�S���ƌ����Ă悢�قLjӎ��ł킩���Ă��Ȃ����Ƃ������Ă��܂��B����́A��R�Ƃ���ɂ�锽���Ƃ������̂��A�m�I�ȃ��x���ł����ɗ�������ɂ������̂��������Ă����D��ƍl����ׂ��Ȃ̂ł��傤�B

�@���Ƃ��A�u�����̕a�C�������Ă��ꂵ���v��u�����̊�]���������Ă��ꂵ���v�Ȃǂ̊���̉��Z�����Ĕ������o�Ă��܂��ƁA��������ׂ������͂قƂ�nj�����Ȃ��Ȃ�܂��B���̂��߁A�������芴��̉��Z�Ȃǂ����āA�����{���ɔ������o�Ă��܂�����A���݂̐l�Ԋς⌻�s�̉Ȋw�m���̌n�����{���畢�肩�˂Ȃ��̂ł܂����A�Ƃ������f�����ӎ��̂����ɓ����Ă���͂��ł��B���̌��ʂƂ��āA�y�э��ɂȂ��Ă���Ƃ������ƂȂ̂ł��傤�B����𗠂��猩��A���ꂪ�^���ł��邱�Ƃ����͂悭�m���Ă���Ƃ����\���������яオ��킯�ł��B�����ł͎�Z�ɐ������邱�Ƃ����ł��Ȃ��̂ŁA�_������Ă���悤�Ɋ������邩������܂��A�L�q�̂ЂƂЂƂ͔������g���Ă��������m�F����Ă���Ƃ��l�����������B

�@�������āA�{�S�ł͊��S�ɏ��m���Ă���͂��̐^���������炭�����邽�߁A�����ɁA���Ƃ��C���N�̂ɂ������Ƃ��������ϑz�����܂��̂ł��i���S�j�B�ϑz�Ƃ������̂́A���_�a�ɂ�邢����Ǘ��ϑz���܂߂āA������ے肷��Ƃ������m�ȖړI�������āA�����̂��邢�͖��W�̕����ɍ�肠��������̂�����ł��B���̍l���ł́A���̍ŏI�`�Ԃ����s�̗B���_�I�Ȋw�m���̌n�Ƃ������ƂɂȂ�킯�ł��B�����ł͏ڏq���܂��A���̖��́A�ْ��w�B���ꂽ�S�̗́\�\�B���_�Ƃ������z�x�i1995�N�A�t�H�Њ��j�̃e�[�}�ɂ��Ȃ��Ă���̂ŁA�S�̂�����͂��ЎQ�Ƃ��Ă��������B

�@�������������ϑz�́A�������炩�����ꂽ�v�����݂Ƃ������ƂɂȂ�܂����A�ǂ�قǂ�������Ă��邩���������ʉ��ł���Ƃ���A���ꂪ�傫����Α傫���قǁA��������̈�E�x���������ƂɂȂ�܂��B���ɂ��ꂪ�\�ł���Ƃ���A���Ƃ��A�܂肱���ۂ̏ꍇ�́u�C���N�̂ɂ������v�ƁA����Ö@�̏ꍇ�́u���̐����ɂ����̂悢���Ⴊ�W�܂�v���̈�E�x�͂ǂ��炪���������A������x�ɂ��Ă��킩�邱�ƂɂȂ�킯�ł��B�������E�w���Ƃ��āA���̍������A���Y�̌��ۂɑ����R�̋����̎w�W�Ƃ���̂ł��B�������A����͂܂��P�Ȃ钅�z�̒i�K�ɂ����܂��A�A�C�f�A�|��ɏI����Ă��܂���������܂���B�������A���̒��z���̂͂������낢�̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B

�@�������̌��ۂɍŏ��ɂӂꂽ�̂́A�p���Ŕ��\���������iKasahara,1983�j�������A1989�N�ɏo�ł����w���S���w�n���h�u�b�N�x�i�u���[���o�Ŋ��j�̏́i��͂V�j�Ƃ��ĂȂ̂ł����A���̌���A���̃_�C�W�F�X�g�łł���w���S���w�ǖ{�x�i�u�k�Ѓv���X�A���t�@���Ɂj�̑�S�͂��܂߂ĉ��x���Ƃ肠���Ă��܂��B�ɂ�������炸�A����ȍ~����������Č��݂Ɏ����Ă���̂ł��B����́A���ɂӂ����Ȃ��Ƃ̂悤�Ɏv���܂��B���̂��Ƃ́A���̎����ɒ��ӂ������邱�Ǝ��̂������Ă��邽�߂Ƃ������ɂ͍l�����Ȃ��̂ł����A�ǂ��Ȃ̂ł��傤���B

�@�{���ɂ́A���팻�ۂւ̔ᔻ�ɂ��āA����܂ł͂����菑�������Ƃ��Ȃ��������Ƃ����L���Ă��܂��B���̓_�͔��ɏd�v�Ȃ̂ŁA���X�ڂ����������Ă����܂��B

�@�{���̑�T�͂Ŏ��́A���̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��B���팻�ۂ̐��K�̒�`�́A�u���݂̉Ȋw�m���ł͐����ł��Ȃ������I�A�S���I���ہv�ƂȂ��Ă���B����́A�Ȋw�̗��O���瓱���o����钆���I�Ȓ�`�ł���B����ɑ��āA���^�_�҂����̂���A������͔ے�_�҂ƌĂԂׂ��l�тƂ́A���s�̉Ȋw�m���̌n����ΓI�ɐ��������Ƃ��O��ɂ��āA���팻�ۂ̎��݂𗠂Â���؋�����ے肷��B

�@���̐�@�́A�V�Ɍ������đ���f���̂Ɠ��ނ̎��ꎩ���I�_�@��K�������B�u���݂̉Ȋw�m���̌n�Ɩ�������̂Œ��팻�ۂ͑��݂��Ȃ��v�Ƃ����炳�܂Ɏ咣�����̂ł́A�Ȋw�̗��O�ɔ����Ă��邱�Ƃ����܂�ɂ͂����肵�Ă��܂��B���̂��߁A�Ȋw�ƉȊw�m�������肩����Ƃ��������I�Ȑ�@���A�ǂ����Ă��Ƃ炴������Ȃ��Ȃ�B

�@�܂�A���팻�ۂƌĂ����̂́u�Ȋw�ł͂Ȃ��v�A���邢�́u�Ȋw�Ő����ł��Ȃ��v���瑶�݂��Ȃ��A����ɂ́A�u�Ȋw�Ɩ�������v�̂ł��肦�Ȃ��Ƃ����_�@���g���ȊO�ɂȂ��Ȃ��Ă��܂��Ƃ������Ƃł��B���Ђ���돂�ɂ��������Ƃ������Ƃł�����܂��B���̍ۂɁA���̎咣�̐M���������߂悤�Ƃ��邽�߂ł��傤���A�����҂̔\�͂⎑�����^���Ƃ�����@�����p���܂��B�����̌��܂������Ȃ̂ł͂Ȃ����Ƃ��A��i���������Ȃ������������A�Ƃ����킯�ł��B�����������Ȍ��ۂł��邱�Ƃ��������߂ɁA������I�J���g�ƈꏏ�����ɂ��邱�Ƃ����Ȃ�����܂���B

�@�Ƃ��낪�A��q�̒ʂ�A�Ȋw�Ƃ͗v����ɕ��@�̂��ƂȂ̂ŁA�Ȋw�Ɩ�������ȂǂƂ������������͂����������肦�܂���B�V�����f�[�^�͉Ȋw�Ő����ł��Ȃ�����K���܂������Ă���A�ƌ������琳�C���^����̂Ɠ������Ƃł��B���������āA����͎��ȋ\�ԂɂȂ��Ă���̂ł����A���l�����ɂ��̎��o�͂���܂���B���̎��o���A�ӎ��̏ォ����������Ă���Ƃ������Ƃł���A�v����ɁA����ُ͈�s�����Ƃ������Ƃł��B

�@�����܂Œ����I�Ȃ��Ƃ������Ă���킯�ł�����A���팻�ی����ɂ��Ă����ے�I�Ȕ��������邢������^�_�҂����́A�ق��Ă����Ȃ��͂��Ȃ̂ł����A���Ȃ��Ƃ�����܂ł̂Ƃ���ł́A�Ȃ������̒����ɏ���Ă��Ȃ��̂ł��B���������҂��Ȃ��Ƃ͂����肵�����Ƃ͌����܂��A�����������悤�Ȃ�A�����ɂ́A�����d��ȗ��R������ƍl����������Ȃ��Ȃ�ł��傤�B

�@�K���ے�ɂ���āA������S�����̏Ǐ��ُ�s�����o������@���Ƃ��Ď����咣���Ă���̂́A���炪�K���ɂȂ�̂�j�~���悤�Ƃ��铭�������邱�Ƃ̑��ɁA�u�͂��߂Ɂv�ɏ����Ă������ʂ�A���̂悤�ȐS�̓��������邱�Ƃł��B

�@ ����́u���ӎ��̈ꕔ�v���A�������K���̏�Ԃɂ��邱�Ƃ��ɓx�Ɍ����A���̍K�������ӎ��ɂ̂ڂ点�Ȃ��悤�ȍ���u����B

�A ����ƕ��s���āA�������K���ł͂Ȃ����Ƃ������̈ӎ��Ɍ����������邽�߂ɁA�ڂ̑O�ɖ�����肠����B

�B ���̌��ʂƂ��Đ��ݏo�����̂��A�S�g�ǂ�_�a�Ƃ����a�C�ł���A�s���ُ̈�ł���B

�@�܂�A�Ǐ��ُ�s���́A�P�ɍK���̕����Ɍ������̂�j�~���邾���łȂ��A�����̈ӎ���������邽�߂̎�i�Ƃ��Ďg���Ă���Ƃ������Ƃł��B�Ƃ��낪�A���̃��r���[�A�[�̎咣�͂����ł͂���܂���B�����̈ӎ��ɑ�������H��Ƃ������_�����S�Ɍ������Ă���̂ł��B

�@�z�[���X�e�B�b�N��w�̎��H�Ƃł�����Ƃ������̃��r���[�A�[�́A�R���Ԑf�ÂƝ��������ʏ�̈�Â̏]���҂Ƃ͈���āA���Ԃ������Đf�Â��邱�Ƃ������̂ł��傤�B���̏ꍇ�A���邱�Ƃɒ�R����N���C�A���g�Ɏ����葘������͂��ł��B�������A�o���I�ɂ��̂悤�Ȏ������킩��������Ƃ����āA������A���l�ɒ�R�����邽�߂ƍl���鎡�Î҂͂��Ȃ��ł��傤�B���Ȃ��Ƃ����͂��̂悤�Ȑl���ЂƂ���m��܂��A���̂悤�ȔF���������ꂽ�{��_����ǂ��Ƃ�����܂���B

�@�K���ے�Ƃ����l�������ŏd�v�Ȃ̂́A���̂悤�ɁA�����̈ӎ��̐����H��Ƃ����_�ƁA���̈ӎu�����܂�Ȃ���ɂ��Ė��l�ɓ��݂��Ă���Ƃ����_�̂ӂ��ł��B�����̎咣�������Ȃ�A�]���I�Ȑl�Ԋς͊��S�ɕ��ꋎ���Ă��܂��܂��B�����āA�����̎咣�́A���ɂR�O�N�ȏ�ɂ킽���āA�����Ƃ����q�ϓI�w�W���g���Ď����ꑱ���Ă���̂ł��B���ꂪ�ǂ�قǏd��Ȃ��Ƃ���^���ɍl����A�]���I�Ȑl�Ԋς�펯�ɂ���Ĉ��Ղɔے�ł��邽�����̂��̂ł͂Ȃ����Ƃ��A�����ɂ킩��͂��Ȃ̂ł��B����܂ł̔ᔻ�҂ɂ́A���̓_�ɂ��Ă� �g���Ƃ̏d�含�h �̔F�������S�Ɍ������Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B���Ȃ݂ɁA���Ƃ̏d�含�̔F���̌����x�Ɛ�̈�E�w���́A���Ȃ�߂��W�ɂ���͂��ł��B

�@���́A�K���ے�Ƃ����T�O�����ɒN�������Ă��邩�ǂ����ɋ����S������̂ŁA���낢��Ȏ����ׂĂ����̂ł����A����܂ł̂Ƃ���ł́A���̂悤�ȋL�q�͌������Ă��܂���B�ł�����A�������̂悤�Ȕ��������Ă����������̂ł���A���Вm�肽���Ǝv���܂��B�������������ŁA������߂��Ǝv���̂́A�N���Ƃ������ʂł̓A�����E�x���N�\�����w�n���I�i���x�̒��ŏ����Ă����R�Ƃ����T�O�ł��B

�@�܂��A���Ö@����т��̊�{�T�O�Ƃ��āA������x�ɂ��Ă����ʂ��Ă���Ǝv���̂́A���������ȂƂ����ۑ��O�ʂɑł��o���Ă���V�@���A�f�k�`�̑�\�ł��鍂�����q�i�������j���������̎����i���Ƃ��A�����A2001�N�j�ɁA���܂��܂ȍs�Ƃ��ďڏq���Ă���A���̉���̕����������H���Ă���A���ɋ�̓I�ȕ��@�_�ł��B�����ꂽ�@���Ƃɂ͂��̂��Ƃ̖{�����������͂�����Ǝv���܂����A����͂܂��ɂ��̍D��ƌ�����ł��傤�i���U�j�B

�m���Q�n�������A�������������߂����ɖ��L���Ă����܂����A���◝�_�ɑ��Ĕ�r�I�D�ӓI�Ȏp�����������X���A���_�Ȉ�̒��ɂ����l�����܂����B����́A���É���w���_�ȋ����ł������}���Ái��݂��j�搶�i�}���ÁA1974�N�j�A������w���_�ȏ������ł��������i�_�搶�i���i�A1977�N�j�A�s������a�@���_�ȕ����ł������ђ����搶�i�сA2010�N�j�ł��B���_�ȗ̈�ł͂�������d���ɓ�����l�����ł��B

�@���łɂӂ�Ă����܂��ƁA���́A���i�搶����ɂ���Ă���������̉�ɁA����Ö@���������٘_�i�}���A1976�N�j����e�������Ƃ�����̂ł����A����𒇉�Ă����������̂��A�����A���É��s����w���_�Ȃɂ���ꂽ����v�v�搶�ł����B���j�I�Ȏ����Ƃ��āA�����ɋL���Ă��������Ǝv���܂��B

�m���R�n���₳��́A���������ǂ̎����Ƃ������Ɋ֘A���āA�悭���肪���ȏd��Ȍ�������Ă���̂ŁA���̓_�ɂ��Ă����Ŏ�Z�ɐ������Ă����܂��B�Ǐ�̌����ƂȂ����o�����₻�̗��ɂ���S�̓������N���C�A���g���v���o���ƁA���o�ϑz�Ȃǂ̏Ǐ����Ĉ�u�̂����ɐ��C�ɖ߂�͎̂����ł��B�������Ȃ���A����́A�P�ɂ���܂ł������Ǐ�����Ƃ������Ƃɂ������A�Ĕ��X���͂��̂܂c��܂��B�ł�����A���������邽�߂ɂ́A���K�v�Ƃ����A�������Ĕ����Ȃ���Ԃɂ����Ă䂭�K�v������킯�ł����A���ꂪ�ƂĂ��Ȃ�����̂ł��B�u�������番���a�ł͂Ȃ��v�ȂǂǗ��Ō����Ă�����a�ł�����A�����ȒP�ɍs���͂��͂Ȃ��ł��傤�B

�@�������������ƂɁA�������v���o�����ďǏ���������ꍇ�ɂ́A���̍Ĕ����A����搶���u����炵���Ĕ��v�ƌĂA�Ή�������߂ē����ԂɂȂ��Ă��܂��̂ł��B���₳��́A���������L�q�����S�ɖ������Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B���̂�����̎���ɂ��ẮA�{����T�͂ł�����x�̐��������Ă����܂����̂ŁA�S�̂�����͂������������B

�m���S�n�����ϑz�ɂ��ẮA�ْ��w�K���ے�̍\���x�i2004�N�A�t�H�Њ��j�̑�W�͂ŏڏq���Ă���̂ŁA�S�̂�����͎Q�Ƃ��Ă��������B

�m���T�nAmazon �ł̃��r���[�A�[�̂ЂƂ�́A�{���ɂ��āA�u�܂�ŁA�w�B�l�̃T�C�G���X�x�ɂ����ăA�����J�̋���Ҍ����C���Ƃ̂i�E���i�[�h����������O�͂̓��e���w�K���ے�x�ƌ������_�ł��ڂ������Ώ��@���ڂ��������������̂悤�Ȗ{�v�Ƙ_�]���Ă��܂��B������������d�v�Ȕ��������Ă��邩������Ȃ��Ǝv���A�w�B�l�̃T�C�G���X�x����肵�ēǂ�ł݂܂����i�����ŁA���i�[�h�����[�A�E�z���C�g����Ƌ����Łw�X�|�[�c�ƒ��\�́x�i1984�N�A���{�����Њ��j�Ƃ����{�������Ă���Ə����Ă����܂������A����͎��̊��Ⴂ�ŁA�z���C�g����̋����҂́A�G�T�����������̋����n�ݎ҂̃}�C�P���E�}�[�t�B�[����ł����j�B����́A���̒S���ҏW�҂��ҏW�����M�ł��邱�Ƃ��킩��A���̓_�ł��g�߂Ȗ{�ł����B

�@�Ƃ��낪�A���̒��Ń��i�[�h���A��R�͂ł͂Ȃ���R���Ō���Ă���̂́A�C�s��簐i���悤�Ƃ���ƁA�z���I�X�^�V�X�i��퐫�j�̂��߂ɒ�R���N����Ƃ������Ƃɂ������A���̌����K���ے�Ƃ́A�c�O�Ȃ��牽�̊W������܂���ł����B�܂��A���Ƃ��� ���̒��ɏo�Ă���g�ϋɎv�l�̗́h�A�g�f���ł���h�A�g����ׂ����Ƃ̗D�揇�ʁh�A�g�ӑĂ���~���o���h �Ȃǂ̃L�[���[�h��\�ʓI�Ɍ���ƁA�����ɂ����Ɠ����悤�Ȃ��Ƃ������Ă���悤�Ɋ����Ă��܂��̂�������܂���B�Ƃ��낪�A���̌��������́A���i�[�h����Ɍ��킹��ƁA�u�z���I�X�^�V�X����̒��ӐM���v�i���i�[�h�A1991�N�A119�y�[�W�j�Ƃ����펯�I�ȂƂ炦�����ɂȂ��Ă��܂��炵���̂ł��B����ł́A���Ĕ�Ȃ���̂ƌ��킴������Ȃ��ł��傤�B

�m���U�nA Course in Miracles �Ƃ����A�����J�̐��_�Ȉソ�����o�ł����啔�̏��Ёi���Ƃ��AFoundation for Inner Peace, 2007�j������܂��B���̒����̊�Ղɂ͍K���ے�Ƃ����T�O������̂ł͂Ȃ����ƍl������������܂��B���̖��ɂ��ẮA�S�̌������� Facebook �ŋc�_����Ă���̂ŁA�S�̂�����͂���������B

�@�Ȃ��A���̒����Ƃ��̒��Œ���Ă�����@�͔��ɐl�C�������悤�ŁA���܂��܂Ȕł��o�Ă��邱�Ƃɉ����āA�Q�S������ɖ|��A�M������ʂ肩�o�ł���Ă���悤�ł��BAmazon �� A Course in Miracles ����������ƁA���т����������̔ł��o�Ă��邱�Ƃɋ�������܂��B���̂悤�Ȑl�C�͏@���Ɠ����ŁA�{���I�Ȃ��Ƃ�˂��Ă������ŁA����������������ꍇ�ɂقڌ����܂��B��R�₻��ɂ�锽�����o�邩������܂��A�ӎ��̏�Ŋ����閣�͂̂ق����傫���̂ŁA�P���𑱂���̂͂���قǓ���Ȃ��l�������Ƃ������ƂȂ̂ł��傤�B

�@����ɑ��āA����̉��Z�́A��������͂邩�ɏC�s�I�Ȃ̂ŁA���e�͊ȒP�Ɍ����Ă��A�Ɨ͂ő�����̂͂���߂ē���̂ł��B�����ɁA�������̏C�s���s�Ȃ��A���T�Ɏ����Ă͂T�O�N�������Ă����Ƃ�������V�N�̃N���C�A���g�́A����̉��Z�ɂ��āA����قǓ���C�s�͂Ȃ��ƌ���Ă��܂����B