�T�C�g�}�b�v�@

�T�C�g�}�b�v�@

�@�w�{�S�ƒ�R�x�\�\����s���s�U�̗��R�Ɋւ��錟��

�@�w�{�S�ƒ�R�x�\�\����s���s�U�̗��R�Ɋւ��錟���@�{���́A2004�N1�����瓖�T�C�g�Ŏn�߂��A�u���퐶���̒��Ō������R�┽���v�Ƃ����A�ڂ����n�ɂȂ��Ă��܂��B���݂ł����̂܂܂̌`�Ōf�ڂ���Ă��邱�̘A�ڂ́A�{���̉������Ƃ��Ď��M���ꂽ���̂ł����A�ǎ҂̕��X����̔��������������Ƃ������������˂Ă��܂����B���̂Ȃ��́u�܂肱�����v�Ƃ����͂́A�܂肩��́g�u�[���h�̂������������āA2004�N10���ɂ́A���N���[�g�Д��s�̖����T�����uR25�v�ɂƂ肠����ꂽ��A�������̃u���O��z�[���y�[�W�Ƀ����N���ꂽ�肵�āA��������̕��X�ɂ������������܂����B�{���́A�������������������Ă������Ƃɉ����āA�u�ЂÂ����ł��Ȃ��v�u���܂���̖���v�u�}���b�W�E�u���[���}�^�j�e�B�[�E�u���[�v�u�q�ǂ��̋s���v�Ȃǂ́A�܂��Ɏ��X���g�߂Ȗ�����������Ă���̂ŁA����s��������Ȃ�Ɋ��҂ł���͂����Ǝv������ł��܂����B���̓_�ɂ��ẮA�^���Ƃ������̂��قƂ�Ǖ����Ă��Ȃ������̂ł��B

�@�����āA�{���ł́A�S���I�����̒T�肩����A�������{���ɂ��������Ƃ̓˂��~�߂������܂߁A���̐S���Ö@�̂���Ύ�̓��̂قƂ�ǂ��ׂĂ��A�������̋�̗�������Ȃ���A���ɓ���ׂ���قǂɂ܂Ŗ������Ă��܂��Ă��܂��B���������āA��R�\�\�K���ɑ����R�\�\�Ƃ������ۂ����Ȃ���A�{����O�O�ɓǂ�ł������邾���ŁA���̐S���Ö@���A�Ɨ͂łقڊ��S�Ɏ��H�ł���قǂ̂��V���Ă��A�����ɐ����Ă���킯�ł��B

�@����́A���Ԃ�����]���Ă���ɂ�������炸�A�����̂��������Ƃ��킩��Ȃ��č����Ă���l������A���̂��߂Ɏ��ԂԂ��ɑ����Ă���l�������������āA���ꂪ���̎Љ���ɂ���Ȃ��Ă��܂��i���Ƃ��A�u�p�`���R�M���̂��N���}���@�N�������݉Ƒ��؋����v�m�����V���A2010�N11��13�����n�Q�Ɓj�B�{���ł́A���������������Ƃ�T��o�����@���A��̓I�Ȍ`�ł����炭���߂Č��J���Ă���̂ł�����A���ꂾ�����Ƃ��Ă��A�S�����l�͏��Ȃ��Ȃ����낤�Ɠ���ł��܂����B�S���Ö@�̎���Ƃ��Ă��A���Ԉ�ʂɂ悭������ނ̂��̂��Ƃ肠���Ă��邱�Ƃ������āA�{����ʂ��Ď��̐S���Ö@�ɊS�������������Ȃ�Ƃ��o�Ă��邾�낤���A���̌��ʁA�S���Ö@�̊�]�҂������A�ꍇ�ɂ���Ă͈ꕔ�̕��X�����f�肵�Ȃ���Ȃ�Ȃ����낤�A�Ƃ܂ōl���Ă����̂ł��B�Ƃ��낪�A���ɂ��炸�A�ӂ����J���Ă݂�A�\���Ƃ͂܂��ɐ����̌��ʂɂȂ����̂ł����B���Ăĉ����āA�{���̏o�ňȗ��A�V���ȗ����҂́A������ЂƂ�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂����̂ł��B

�@��N�̕��A�F�Ö؎В�����{���̎���������m�炳�ꂽ���́A���̂��܂�̏��Ȃ��ɁA���_������ނ���A�������ւ������A����Όςɂ܂܂ꂽ�悤�Ȏv���ɋ���܂����B�{���́A���̐S���Ö@�̗��_����@���ڍׂ���̓I�ɏ�����Ă��邽�߂ɁA�ǎ҂̕��X�̒�R�������Ȃ邱�Ƃ́A�������\�ɗ\������Ă��܂����B���_�I���Â����Đ����ɕ`���o����Ă��镪�A�g�������h�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂�����ł��B�������Ȃ���A�l�Ԃɂ́A�Ȋw�I�D��S�Ƃ������̂�����܂��B���������Ȋw�I�D��S�ɂ���āA������x�ɂ����R�����Ēu�����Ƃ̂ł���l�������A��������Ƃ͌���Ȃ��܂ł������͂���ɈႢ�Ȃ��A���������āA���̂悤�Ȑl�����Ȃ�A�w��I�S�Ƃ����p�x������œǂ�ł����͂����A�ƐM���ċ^��Ȃ������̂ł��B�ɂ�������炸�A�\���Ƃ͐����̌��ʂ�m�炳�ꂽ���́A�傫�ȓ��˂�����ꂽ�`�ɂȂ����̂ł����B

�@�{������Ȃ������Ƃ��ĒN���������Ɏv�����̂́A�艿���������߂ł͂Ȃ����A���邢�́A���̖{���̂ɓǎ҂���������͂��Ȃ��A�������́A�Ƃ�ɑ���Ȃ����Ƃ���������Ă��Ȃ����߂ł͂Ȃ����A��ʂɒm���Ă��Ȃ��o�ŎЂ���o�Ă��邽�߂ł͂Ȃ����A�����Ȃ���A���̏o�ŎЂɉc�Ɨ͂��R�������߂Ȃ̂ł͂Ȃ����A�Ƃ��������R�ł��傤�B�������A���̂悤�ȗ��R���Ȃ��킯�ł͂Ȃ��ł��傤�B�������A���̈���ŁA�ǂ�������������肪�傽�闝�R�ł͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����^�O��@�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��������߁A����̌����T���Ɏ������킯�ł��B

�@�{�e�́A���̒��ԕƌ����ׂ����̂ł��B�����̔���s���s�U�Ɋւ���l�@�Ȃǂ́A�����炭���܂�O�Ⴊ�Ȃ��ł��傤�B�݂̂Ȃ炸�A�G�z���ڂ݂��A���̕܂ł����Ă����ɂ���̂́A���̌�������A���ɑ傫�Ȗ�肪���シ��悤�Ɋ������邽�߂ł��B�Ƃ͂����A����͐V�����T�O�����܂��킯�ł͂Ȃ��A�ނ���A�l�Ԃɂ��܂˂����݂����R�Ƃ������̖̂{������薾�m�ɂȂ�Ƃ������Ƃ̂悤�ł����A����́A���̌����j��ł��A�q�K���ے�r�\�\�q��R�r�ƕ\����̂̊W�ɂ��閳�ӎ��I�ӎu�\�\�̔����Ɏ����A�ő勉�̔����ɂȂ�̂ł͂Ȃ����A�Ǝv����قǂł��B

�@���̌�A��R�̋������v���m�炳���o�����Ɏ��X�Ƒ������܂��B���̂��߁A���炭����ƁA�l�Ԃ̖{���Ɋւ���T�����i�ނɂ�A����Ɋ�Â��č\�z������鎄�̐S���Ö@�͎���ɕs�l�C�ƂȂ�A�Ō�ɂ͊�]�҂��ЂƂ�����Ȃ��Ȃ�̂ł͂Ȃ����A�Ɗ뜜����悤�ɂȂ�܂����B���̌��O�ɂ��ẮA���ۂɐْ��w�K���ے�̍\���x�i�}���A2004a�j�ɖ��L����Ă��܂��B

�@���p���̖`���ɂ���u���o�I�����v�Ƃ́A�����т��ߐ��̖��C��g�̓I�ω��̂��Ƃł��B�M�����������Ƃł��傤���A����́A��R�Ƃ������̂ɒ��ʂ���A�����ꏭ�Ȃ���A�N�ɂł������錻�ۂȂ̂ł��B�܂��A�����Ō����Ă���u�S�g�ǂ�_�o�ǂ́A�Ђ��Ă͐S���������S�̖̂{���v�Ƃ́A���̌�ɔ��������K���ے�Ƃ����T�O�ɓ�����܂��B�������A���ۂɂ́A�����ւ̗����Ґ��́A1998�N���s�[�N�ɂ��āA���̌�A�����炭�i�C����Ȃǂ̉e���������đQ�����Ă����Ƃ͂����A2004�N�́w�K���ے�̍\���x�̏o�ł��@�ɋ}�������킯�ł͂���܂����m���P�n�B���Ȃ݂ɁA1998�N�́A�ْ��w����Ȃ��E����Ȃ��nj�Q�x�i�t�H�ЁA1997�N1�����j���o�������N�ɓ�����܂��B

�@���ْ̐��́A�K���ے�Ƃ����l�����������قǐ��n���Ă��Ȃ��i�K�ŏ����ꂽ���̂ŁA�l�Ԃ͔��Ȃ�����悤�Ƃ���X���������ɋ��������Ă��邩�Ƃ������ʂ�����Ղ����A���퐶���Ŋώ@����錻�ۂ̋L�q�����S�ɂȂ��Ă��܂��B���̂��߂��A���ْ̐��ɑ����R���܂����قNj����͂Ȃ��A���ɁA���N�i1997�N�j1��19���t�́w�����V���x���]���łƂ肠����ꂽ��A�w�����Q���_�C�x�Ƃ����^�u���C�h�œ������ɁA�قڑS�ʂ��g�������W�L�����f�ڂ��ꂽ�肵�Ă����قǂł��i�����[�����ƂɁA�K�͂̑傫�ȓ��W�������ɂ�������炸�A���̋L���ɂ͑S������������܂���ł����j�B���̂������������āA�����Ґ��͗\���ɔ����ď����ɑ��������A���̗��N��98�N�Ƀs�[�N���}�����̂ł����B

�@���������āA�K���s�K���A�K���ے�̔����Ƃ����_�ɂ��Č����A���̌��O�͂���قǓ�����Ȃ������킯�ł����A���̐S���Ö@���_��l�Ԋς̂��̌�̐i�W�ɂ��Č����A���̐����͓������Ă������ƂɂȂ�̂�������܂���B�����܂ŗ���̂ɁA�\��������菭�X���Ԃ����������Ƃ͂����A���A�܂��ɂ��̗\�������A���n�߂��Ƃ������ƂȂ̂ł��傤���B�ǂ̂悤�ȗ��R�ł����Ă��A�����҂������̈�r��H��̂́A�����I���ʂ���݂�Ɣ��ɍ��邱�Ƃł��B�o�c�����藧���Ȃ��Ȃ�Ƃ����[���Ȏ��Ԃ��}���邱�Ƃɉ����āA�������ړI�Ƃ��錤�����������Ȃ��Ȃ��Ă��܂�����ł��B�������Ȃ���A�Ȋw�I���ꂩ�炷��ƁA�������������I�������A���̌��ێ��̂̂ق����͂邩�ɏd�v�Ȃ͂��ł��B�l�Ԃ̒�R�Ƃ������̂��A�ǂ̂悤�ȑ��ʂɁA�ǂ�قNj��������̂���������߂邽�߂́A��D�̑f�ނ���Ă����ɂ������Ȃ�����ł��B

�@���ꂪ�A�T�^�I�ȋL�q�ł��B�����ɂ́A�u���X�i�Ï��X�A�}���قȂǂ��܂ށj�ɒ����Ԃ���Ɓv�Ə�����Ă��܂����A���ۂɂ́A���X��}���قɑ��ݓ��ꂽ�u�Ԃɕֈӂ≺�����N���������Ȃ�����܂���B���������āA���̓_�͖��炩�Ɍ��ł��B�Ƃ͂����A���̐����́A�u�D���Ȗ{����Ƃ������Ҋ��ɂ��v�Ƃ������Ƃ��āA�Ȃ���Ȃ�ɂ����̍l�������̂悤�Ȃ��̂��Љ��Ă���Ƃ����_�ŁA���̋L�q�Ɣ�ׂ�ƁA�܂��܂��Ȃق��ł��B�قƂ�ǂ̃z�[���y�[�W��u���O�ł́A�e�l�̑̌������荞�܂�Ă��邱�Ƃ͑������̂́A�ᔻ�I�Ȍ`�Ƃ��Ăł����Ă����̐��ɂӂ�邱�Ƃ͂قƂ�ǂȂ��A���̒��x�̓��e���A�O���������J��Ԃ������Ă��邾���Ȃ̂ł��B

�@�܂��A���̐����ɂ́u�܂�����͂Ȃ��v�Ƃ���܂����A�����̌������Ȃ�����A�Ó����̍�����������܂�邱�ƂȂǂ��肦�Ȃ��ł��傤�B���Ȃ݂ɁA�E�B�L�y�f�B�A�́u�m�[�g�v�ɂ́A���̌��ۂ̑��݂��^�������i�u���Ƃ��S���Ԃ̊Ԃ����Ɛ}���قɋ����l�Ԃ��ֈӂ�������̂́A�P�Ȃ鐶�����ۂŐ����\�ł��傤�v�j���L����Ă��܂��B���̂悤�ɁA�����ő̌��������Ƃ��Ȃ�����A����Ȃ��Ȃ��Ƃ�����͂��͂Ȃ��ƍl����̂��A�펯�I�ȑԓx�Ƃ������̂ł��B

�@�܂肱���ۂ́A���X�ɒ����Ԃ��ď��߂ċN����Ƃ������̂ł͂Ȃ��A���X�ɑ��ݓ����ƁA�������̏u�Ԃɉ������N�����Ă��܂��Ȃǂ̗�����Ȃ�����܂��A�����鎩�ȈÎ��Ȃǂ̊T�O�Ő����ł��錻�ۂł�����܂���B�܂肱���ۂ́A����܂ł̏펯���炵�Ă��Ȋw�m�����炵�Ă��A����قǍl���ɂ������ۂ��Ƃ������Ƃł��B�������A�̌��҂��炷��ƁA���ۂɂ킪�g�ɌJ��Ԃ��N����i�܂�A�����̏ꍇ�A���Ȃ�́g�Č����h������j�o�����Ȃ̂ŁA�������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��킯�ł��B�����ŁA������[�����������Ƃ����C�������ǂ����Ă��������߁A�����Ȃ�̐������l���悤�Ƃ��܂��B�]�_�Ƃ̏��J��ւ���́A�E�F�b�u�̌��J���L�Ɏ��̂悤�ɏ����Ă��܂��B

�@�������Ȃ���A���J�삳��̎咣�ɂ�������炸�A�E�B�L�y�f�B�A�ɂ����L����Ă���悤�ɁA���ۂɂ͐}���قŕֈӂ��Â��l��������������̂ł��B�܂��A���̌��ۂ́ACD�V���b�v����^���r�f�I�X�A�Q�[���V���b�v�A�d�C�X�A�m�������Ȃǁi�v����ɁA�������ق������̂���̓I�ɒT���o�����߂̏ꏊ�j�ł��N����܂��B�t�ɁA���X��}���قł����Ă��A���C�₠���тȂǂ́A�ֈӈȊO�̏Ǐ����N����Ƃ����l���������܂��B�����A���̂悤�ȏꍇ�ɂ́A���ꂼ��̑̌��҂����Ȃ����Ƃɉ����āA���X�ŋN����ֈӂƔ�ׂ�ƁA�g�ݍ��킹�̈ӊO���ɖR�������߂��A���܂蒍�ڂ���邱�Ƃ��Ȃ��悤�ł��B�����^���r�f�I�X�ł��ֈӂ��Â��Ƃ����A�l�C�v�z�ƁE���c������́A�ǔ��V���ւ̊�e���Ɏ��̂悤�ɏ����Ă��܂��B

�@�u�ǂ��I�ڂ����Ƃ����S���I�d���v�Ƃ������J�삳��̌����_�́A�l�I�̌����炱�̌��ۂ̌����𐄑�����ۂ̌��E�\�\���̗�ł́A���Ԃ̏���\�\���������̂ƌ�����ł��傤�B����ɑ��āA�u�v�l���w�e�C�N�I�t�x����u�ԁv�ɕֈӂ��N����Ƃ������c����̊ώ@�͊j�S�ɂӂ����̂ł���A�^�C�g���ɂ���u���������Ƃǂ߂�ֈӁv�Ƃ������z���쌩���Ǝv���܂��B�������Ȃ���A���������S�g��w�I���ۂ̌����m�ɂ��邽�߂ɂ́A�̌��Ҏ��g�������̌o�����琄�_���������������ł͂��߂ŁA�������̎�����E���W�߂ĒO�O�Ɍ������A����Ɋ�Â��ĉ����𗧂āA�����������Ƃ������@���g���ȊO�ɂȂ��̂ł��B�����܂ł��Ȃ����ꂱ�����A�`���I�ȉȊw�I���@������ł��B

�@�܂��A���T�C�g�́u�܂肱���ہv�̃y�[�W�ł́A�u����̉��Z�v�Ƃ������ؓI���ؖ@���Љ�Ă��܂��B�����āA���̕��@���g���A������x�ɂ���q�ϓI�w�W�����Ƃɉ����̌����\���Əq�ׁA��̓I�ȕ��@���������Ă��܂��B���̕��@�́A�����Ȃ�Ɏ������Ƃ��ȒP�ɂł���̂ɁA���̂��Ƃ����S�ɖ�������Ă���悤�ł��B����܂Œ��ׂ��͈͂ł́A�H�ɑ�������A���̍l�����������̂܂܈��p���Ă���D�ӓI�ȃu���O�ł��A���̓_�ɂ��Ă͑S�������ł����B

�@�A�����E�x���N�\���́A�u�ǂ��܂ōs���邩��m��ɂ́A��̎�i�����Ȃ��Ǝv���܂��B����͏o�����ĕ����͂��߂邱�Ƃł��v�i�x���N�\���A1965�A12�y�[�W�j�ƌ����Ă��܂��B�ǂ��܂łł��邩�́A���̂悤�ɁA���ۂɊm���߂Ă݂Ȃ���킩��Ȃ��킯�ł����A���ꂪ�Ȃ���Ȃ��܂܌��݂Ɏ����Ă��܂��Ă���̈悪�A�����ɂ́A�������̐g�̉��ɂ����Ȃ��炸���݂��܂��B���ꂱ�����A���̌����g��R�h���B��Ă���͂��̗̈�ł���A�l�Ԃ̖{����m�邤���ł���߂ďd�v�ȃq���g��^���Ă����͂��̗̈�Ȃ̂ł��B

�u�ЂÂ����ł��Ȃ��v�u���܂�����v�u�}���b�W�u���[�v�u�}�^�j�e�B�u���[�v�u�q�ǂ��̋s�ҁv�̊e�y�[�W�ɂ��Ă����l�ŁA�u���O�Ȃǂłӂ���邱�Ƃ��قƂ�ǂȂ��A����܂ł̂Ƃ���A�S���ƌ����Ă����قǖ�������Ă��܂��B�O�[�O�����y�[�W�����N�iPR�j�Ƃ����w�W�Ō���ƁA�u�}�^�j�e�B�u���[�v�������āA���̂���������A�u�܂肱���ہv�̃y�[�W�Ɠ���10�_���Q�ɂȂ��Ă���̂Łi���T�C�g�̃g�b�v�y�[�W�łS�B�ꎞ�͂T���������Ƃ�����B���Ȃ݂ɁA�����V���̃g�b�v�y�[�W�łW�A���������{�X�ւłU�A���{�S�g��w��łT�j�A������x�̃A�N�Z�X������A����Ȃ�̕]�����Ă���Ƃ������Ƃł��B

�@�܂��A�u�S���I������T��v�Ƃ����y�[�W�̃����N�́A���ʃy�[�W�Ƃ��Ă͂��Ȃ茒�����Ă��āA���̃y�[�W���������N����̂R�ɂȂ��Ă���̂ɁA��������S�ɖ�������Ă��܂��B���ɏd�v�ȁA���������Ȃ�̐l�����ɉ{������Ă���y�[�W���A�ᔻ�I�Ȍ`�ł����Ă��S���ӂ���Ă��Ȃ��̂ł��B���������s�v�c�Ȍ��ۂ́A��R�̌��ʂƂ��ċN���������̂��Ǝv���܂����A����܂ł́A���̏œ_���ǂ��ɂ���̂����A���܂ЂƂ͂����肵�܂���ł����B����A���̗��R��˂��~�߂邽�߂̎肪���肪�A���߂ē���ꂽ�Ƃ������Ƃł��B

�@���̂��߁A�̌��҈ȊO�̐l�����́A�E�B�L�y�f�B�A�́u�m�[�g�v�ɂ���悤�ɁA�قƂ�ǂ����̌��ۂ̎��݂��̂��̂��^���܂��B����́A���������������ۂ����݂���ƂȂ�ƁA���݂̉Ȋw�m���ł͐����ł��Ȃ��\�\�܂�A����܂łƂ͑S���Ⴄ���_����l���Ȃ���Ȃ�Ȃ��\�\���Ƃ����ϓI�ɂ킩��A���ӎ��̂����ɂ�����������߁A�Ђ�����ے肵�����Ȃ邩��ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�@����ɑ��āA�̌��Ҏ��g�́A�J��Ԃ��킪�g�ɋN���邱�Ƃł���A�ꍇ�ɂ���Ă͐؎��Ȗ��ɂ��Ȃ�̂ŁA���̌��ۂ̎��݂��^�����Ƃ͂ł��܂���B���̌��ۂɑ���S������Ȃ�ɂ���܂�����A���̑������A������m�肽���Ǝv���킯�ł��B�̌��Ҏ��g�͌��ۂ�F�߂�������Ȃ��̂ɑ��āA�m���̑��ɗ�����ȊO�̐l�����͌��ۂ�ے肵������Ƃ����_�ŁA���̍\�}�́A���̌��������s�̉Ȋw�m���̘g���ɂȂ����Ƃ��܂߂āA���팻�ۑ̌��̏ꍇ�Ɣ��ɂ悭���Ă���ƌ�����ł��傤�B

�@�����ŁA�����Ȃ�ɂ��̌��ۂ�������悤�Ƃ���킯�ł����A�ǂ����Ă��]���I�ȉȊw�m���̌n�̘g���ōs�Ȃ����ƂɂȂ��Ă��܂��܂��B���̌��ʁA�C���N�̂ɂ����Ƃ��A�g�C���̗L���ɂ܂��\���s���Ƃ��̗��R���Ђ˂�o�����̂ł��B�܂��ɁA�u����̍�v�I�Ȏv�����ƌ�����ł��傤�B�܂��A���̐��������߂�ꂽ���Ƃ��A�����̐�啪��̘g���ŁA��c�����I�ȗ��R���l���邱�ƂɂȂ�܂��B���̌��ʁA���X�Ń����b�N�X���邽�߂ł͂Ȃ����Ƃ��A�ʂẮA�܂Ԃ�����p�x�������_�o���h�����邽�߂ł͂Ȃ����Ƃ��́A��ȁg�����h���v�����\�\�����炭�A���������g�����h�����l�����悤���Ȃ��\�\�킯�ł��B�����ŁA�X�g���X�Ƃ������_���o�Ă��Ȃ����Ƃɒ��ӂ��Ă��������B

�@���i�K�̑Ή��Ƃ��ẮA���̒��x�̎v�����ŋ����ꂽ�Ƃ��Ă��A���̑Ó����������Č�肪�͂����肵�����_�ŁA���Ȃ�i�K�ɐi�܂Ȃ���Ȃ�܂���B�܂�A�ʂ̉����𗧂āA���̐^�U�������Ă䂭�K�v������Ƃ������Ƃł��B���ꂪ�A�Ȋw���`���I�ɍs�Ȃ��Ă����A�����̌��Ƃ�����Ƃł��B

�@�����Ƃ́A���̂悤�ɁA�^�U�̌������邽�߂̎�i�Ȃ̂ŁA�����𗧂Ă邾���ŏI����Ă��܂��Ă͉��̈Ӗ�������܂���B�Ƃ��낪�A�܂肱���ۂ̏ꍇ�ɂ́A���ɕs�v�c�Ȃ��ƂɁA���̌������Ȃ��܂܁A��ϓI���f�Ɋ�Â��������咣���������ƂɏI�n���Ă���̂�����Ȃ̂ł��B

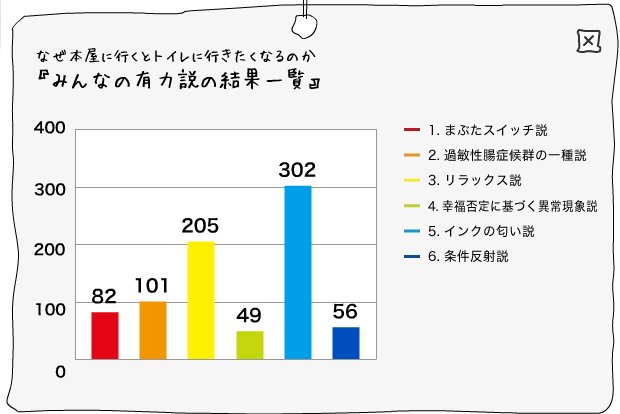

�}�P�@�܂肱���ۂ̌����ɂ��āA�ǂꂪ�L�͂Ǝv�������T�C�g�K��҂ɓ��[���������ʂ�2011�N3��9�����݂ł̃��A���^�C���E�O���t�BTOPPAN�u�{���̕������v�T�C�g���B�������A�u�K���ے�Ɋ�Â��ُ팻�ې��v���Ƃ肠�����Ă���B�g�C�����Ȃ����Ƃɂ��\���s�����́A�Ȃ����܂܂�Ă��Ȃ��B�����[�����ƂɁA�u�C���N�̓������v���ł��l�C�������A�u�K���ے�Ɋ�Â��ُ팻�ې��v�̐l�C���ł��Ⴂ�i�t�ɁA�K���ے�ɂ��ƍl����l���A���̒��x�ł����Ă�����Ƃ��������̂ق��������ׂ��Ȃ̂�������Ȃ��j�B

|

�P�@�̌��҈ȊO�̑����͂��̌��ۂ̎��݂��^�����A�̌��Ҏ��g�́A���ɂ������̌������Ă���l����������Ƃ������������炩�ɂȂ������Ƃ������āA���̌��ۂ��^�����Ƃ͂ł��Ȃ�

�Q�@�����ŁA�̌��Ҏ��g�́A�Ȃ����̂悤�Ȍ��ۂ��N����̂���m�肽���Ǝv���B���̑��݂�m�炳�ꂽ���Ƃ̒��ɂ��A�ϋɓI�ɂł͂Ȃ��ɂ���A�H�Ȃ���S�����҂�����

�R�@�����ŁA�̌��҂͏펯�̒����玩���Ȃ�̐������A���Ƃ͂��ꂼ��̏�������̘g���Ŏv�����������l����

�S�@�������A���́g�����h�������邱�ƂȂ��A���ꂼ��̌������咣�����������ŏI����Ă���

�T�@������S�g����T�����邽�߂̐�D�̑f�ނȂ̂ɁA�قƂ�ǂ̉Ȋw�҂������������Ȃ��̂́A���̂��Ǝ��̂�������v���錻�ۂł���

�@�Ƃ���ŁA���ۂɌ����悤�Ƃ�������ɂ킩�邱�ƂȂ̂ł����A����܂Œ�o����Ă����g�����h�́A��������ȒP�ɔ�����Ă��܂����x�̂��̂ɂ����܂���B����́A�{���̑�P�́u�܂肱���ہv�̒��ŏڍׂɍs�Ȃ��Ă���Ƃ���ł��B�����̔��́A�{�T�C�g�́u�܂肱�����v�̃y�[�W�ł��A��Z�ɍs�Ȃ��Ă��܂����A���̒��x�̂��Ƃł����Ă��A����܂ł͒N�����Ă��Ȃ������̂ł��B���̂���߂Ċ̐S�ȕ������A���܂Ŋ��S�ɉ������Ă����Ƃ������Ƃł��B�������A�������̃y�[�W�ōs�Ȃ��Ă��錟���A���S�ɖ�������Ă��܂��B���̓_�����A�����ȑO������ɕs�v�c�Ɋ����Ă������ƂȂ̂ł����B

�@��̈��p���̒��œ��c�����w�E���Ă���悤�ɁA�܂肱���ۂ́A�u�ň��̏ꍇ�ɂ͎Љ�l�Ƃ��Ė��_�̓���S����a�ԁv�ł���ɂ�������炸�A���̗̈�ɂ́A�S�g���̌����҂͂��Ƃ��A�S�Ó��Ȃ�_�Ȃ̐��Ƃ��قƂ�ǎQ�����Ă��܂���B�������ɁA�܂肱���ۂ�i���Ď�f���銳�҂͂��܂肢�Ȃ��ł��傤����A���̓_���猩����A����́A���������Ȃ����ƂȂ̂�������܂���B�Ƃ͂����A����̐�啪��̘g���ő������Ă��錻�ۂȂ̂ł�����A�Ƃ��Ă������Ēʂ邱�Ƃ͂ł��Ȃ����ł��B�����āA�����������Ƃ̒��ɂ��A�̌��҂͑���������͂��Ȃ̂ł��B�킪�g�ɋN���邱�Ƃ��A�ӂ����Ɗ����Ă��̓���������Ƃ��Ȃ��̂́A�Ȃ��Ȃ̂ł��傤���B

�@�U��Ԃ��čl����ƁA�ȏ���Ă�����Ԃ́A���̌��t���g���ĕ\������A���̂悤�ɂȂ�ł��傤�B�܂肱���ۂ̑̌��҂̑����́A���̌��ۂɊS�������A���̌�����m�肽���Ƃ�����]�������Ă���B����A���̌����̖��m������ł������������Ƃ����A�K���̔ے�Ɋ�Â��拭�ȋ�����A�����閳�ӎ��̂����ɑ��݂���B���̗��҂̐ړ_���A���s�̉Ȋw�m���̘g���Ŏv�����������e�����������������Ŗ�������Ƃ���ɂ���A�Ƃ������ƂɂȂ�ł��傤�B

�@�������A�܂肱���ۂ̐^�̌����ɒN���S�����Ƃ��Ƃ��Ȃ����Ƃɂ��ẮA����A���̖���^���ɍl����悤�ɂȂ�܂ŁA�����g�����̏d�含�ɂ��܂蒍�ڂ��Ă��܂���ł����B�P�ɁA�s�v�c���Ǝv�������ŏI����Ă����̂ł��B�����ɂ́A�Ⴊ�J���Ă��Ȃ������Ƃ����Ӗ��ŁA�����g�̖�������ł����킯�ł��B

�@�����ŁA���̕ҏW�҂ɗ��炸�ɁA���͂ŏo�ŎЂ�T�����Ƃɂ��܂����B�t���[�̕ҏW�҂́A���͂�ҏW�\�͂������ɂ�����Ă��Ă��A�{�Ƃ��ďo�ł���ɂ́A�ǂ����̏o�ŎЂɈ˗����邵������܂���B���̂Ƃ���̏o�ŕs���̂��Ƃł́A���������`�ł̏o�ł��܂��܂�����Ȃ��Ă���A���݂ł́A�E�ƂƂ��Đ��藧���ɂ����ɂ܂łȂ��Ă���̂������ł��B���̂킪���ł́A���Ȃ��Ƃ����Ђ̃t���[�ҏW�҂́A���̂悤�ɔ��Ɍ���������ɒu����Ă���̂ł��B

�@��g���X�ŎВ��߂Ă�����ːM�ꂳ�A����̏o�ŕҏW�j��Ԃ��������w���z�̏o�ł����߂āx�i�g�����X�r���[�j�Ȃǂ����Ă��킩��܂����A�o�ł́A�ҏW�҂ƒ��҂̌l�I�W�̒�����\�\�܂�A��Ȃł̎G�k�̒��Ȃǂ���\�\���܂�邱�Ƃ����ɑ����悤�Ɏv���܂��B�d�h�o�ŎЂ̑�\�i�ł����g���X�ł��炻���Ȃ̂������ł�����A���͐����Ēm��ׂ��ł��傤�B�P�Ȃ�d���ł͂Ȃ��A���炩�̎v�����ꂪ���݂ɂȂ��ƁA��i�Ƃ��Ċ������ɂ����Ƃ������ƂȂ̂ł��傤�m���R�n�B���̂悤�Ȏ�����邽�߁A���m�̏o�ŎЂɌ��e���������ނ����A����܂ŊW�̂������o�ŎЂɌ������˗�����ق����ߓ��̂悤�Ɏv���܂����B�����ŁA���͂���o�ŎЂŕҏW���ɂȂ��Ă���A���m�̕ҏW�҂Ɍ������˗����܂����B����ƍ��x�́A�������Ȃ��قNJȒP�ɏo�ł����܂����̂ł��B

�@���̑O�ɂ��A2�A3�̘b���������̂ł����A��������ڍ����Ă����̂ŁA����ɂ͐M���������v��������܂����B�����āA���Z�A�čZ�Ə����ɐi�݁A�čZ�Q����ҏW�ɖ߂����i�K�ŁA���̕s�����I�����܂��B�܂��Ȃ��A���̕ҏW������A���̂܂܂ł͏o�łł��Ȃ��ƓˑR�ʍ����ꂽ�̂ł��B�����āA�u�܂������v����A�u�������v��u�|�p���v�Ƃ�����������̌��t�i�}���A2004b�j���������i��������Ăق����A���Ⴊ��������̂Ő������炵�Ăق����A��7�A8�͍͂�邩�������邩���Ăق����ȂǂƁA���g�ɂ܂ő�X�I�ɒ��������Ă��܂����B���Ă͕������{������o�����ƂŖ���y�����o�ŎЂł������A���́A�Ȃ�ׂ��������Ȃ��ƂƂĂ�����Ȃ��Ƃ����̂ł��B

�@���̕ҏW�����A�����̍ٗʂł����܂ŏ���ɕύX���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��ƌ����āA�V���ɔ����������ԂɂƂ܂ǂ��Ă���ӂ��ł����B��͂�Ƃ����ׂ����A�c�ƕ����牡�������������߂̂悤�ł����B���ݏ�ԂɂȂ����ҏW���ɓ���I�ȋC�����͗N���܂������A�Ƃ��Ă����������e�ł͂Ȃ��������߁A���̎��_�ŁA���̏o�ŎЂ���̏o�ł�f�O���A���炽�߂đ��̏o�ŎЂ�T�����Ƃɂ��܂����B

�@���̌o���ł́A���Z�̒i�K�ł��炱�̂悤�Ȃ��Ƃ͈�x������܂���ł������A����A�ʂ̒����t���[�ҏW�҂Ɉӌ������߂����ɂ��A���̂悤�Șb�ȂǕ��������Ƃ��Ȃ��A�ƌ����܂����B��͂肱��́A�ŋ߂̏o�����Ƃ��Ă��A���Ȃ�ٗ�Ȃ��ƂȂ̂ł��B�c�ƕ�����٘_���o���ꂽ�ɂ���A��������͕ҏW�������F���Ă����̂ł�����A�o�ŎЎ��̂̑Ή��Ƃ��Ă��s�K�������ƌ��킴������܂���B

�@���Ɍ������˗������̂��A����܂ŊW�̂���o�ŎЂł����B�ҏW�Ҏ��g�Ƃ͏��Ζʂł������A�����锄��̖{�𑱂��ďo���Ă��邽�߁A�Г��ł������]�����Ă���Ƃ̂��Ƃł����B���̕ҏW�҂́A�K���A���̖{�ɍD���������Ă��ꂽ�̂ł����A��V�A�W�͂�������Ɠ���̂ŁA���̂Q�͂́A���炽�߂ĕʒ��ŏo�����Ƃɂ��āA����͑�U�͂܂łł܂Ƃ߂���ǂ����A�ƒ�Ă��Ă��܂����B�����āA�����{�ɂ���Β艿��}������̂ŁA���Ȃ�̕����������߂邪�A��V�A�W�͂��������܂܂��ƁA�y�[�W�����炵�Ă��㐻�{�ŏ������ł����o���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��A�Ƃ����̂ł��B

�@���́A���݂̂܂܂̌`�ŏo�ł��Ȃ��ƈӖ����Ȃ��Ƃ��ď���܂���ł����B�ҏW�҂́A����ł��ҏW��c�͒ʂ�Ɣ��f���Ă����̂ł����A���̊��́A�ҏW�҂̗\���𗠐�A�ҏW��c��ʂ�Ȃ������̂ł��B���̂܂܂ł͔���Ȃ��Ɣ��f���ꂽ�̂ł��傤�B���́A1997�N�́w����Ȃ��E����Ȃ��nj�Q�x�o�ł̎��_����ADTP�\�t�g�i������ PageMaker�A2003�N����� InDesign �̊e�o�[�W�����j�����[�v������Ɏg���Ă���̂ŁA�����ɔʼn����ł��Ă��܂��܂��B���������āA�g�ł̌o��啝�ɐߌ��ł��邽�߁A��ʂ̏o�ŕ�������قǗL���Ȃ͂��Ȃ̂ł����A����ł��̎Z���Ƃ�Ȃ��A�Ɣ��f���ꂽ���ƂɂȂ�܂��i����́A���ʓI�Ɍ��Đ����ł����j�B

�@���̂��߁A�����͏o�ł�����Ɗo�債�āA�Ƃ肠�����e�͂� pdf ��CD-ROM�Ɏ��^���A���ƔłƂ��Ĕz�z���n�߂܂����B�����āA���̒i�K�ŁA��w�ŐS���w�����߂Ă���F�l�ɑ��k�����Ƃ���A���m�̉F�Ö؎����A����w�o�ŎЋΖ����o�āA�����ÊW�̏o�ŎЂ������Ă��邱�Ƃ��������A����̏o�łɎ������킯�ł��B

�@���ꂼ��̏o�ŎЂɂ���ȑΉ��́A�ЂƂɂ́A�������{���܂��܂�����Ȃ��Ȃ��Ă���̂ŁA�����ł�����₷���{���o�������Ƃ����؎��Ȉӌ��̌����Ȃ̂ł��傤�B�ǂ̏o�ŎЂ��A�o�c��Ԃ��N�����Ă��邽�߁A�ɒ[�Ɍ����A�����{�Ȃ牽�ł����܂�Ȃ��Ƃ����قǂ̏Ɋׂ��Ă��܂��B���̋���͂���������Ă���̂ł����A����̖�肪�ʂ����Ă��ꂾ���������̂��Ƃ����ƁA�����ɋ^�₪�c��킯�ł��B�Ƃ������A�����o�������Ǝv���Ă����`�ŏo���̂����ɓ���������Ƃ����́A�܂���������܂���B

�@�Ƃ��낪�A���̖{��������x���ꂽ���߁A2005�N�ɓ����o�ŎЂ��A�w�Ȃ����̐l�͒���Ȃ��̂�����Ȃ��̂��\�\���퐶���̐��_�a���w�x�Ƃ��������́i�����̎�|�ɔ����鑼���I�\���́j�^�C�g���ɋ����ɕς��āA�����{�ɂ��čĊ������̂ł����A����ɂ͋��łقǂ̔����͂���܂���ł����B����10�N��̊ԂɁA�u�������{�v���S�ʂɔ���ɂ����Ȃ�Ƃ������ω����N�����Ă����i�٘_�u�������{������Ȃ��v�m�w��w�o�Łx2010�N���82���n�Q�Ɓj�̂ŁA����́A���̂��Ƃ��W���Ă���̂�������܂���B

�@���Ȃ݂ɁA���炭�O�܂ł́A�F�l��m�l�Ɍ��{����ƁA�قƂ�ǂ̑��肩�炷���ɗ�͂������̂ł����A�����ł́A���̂悤�Ȃ��Ƃ����܂�Ȃ��Ȃ�܂����B���̒��҂ɕ����Ă��A������������̏ɂȂ��Ă��邻���Ȃ̂ŁA������A����̗���ɂ����̂Ȃ̂ł��傤�B�������A���������ω�����������čl���Ă��A�܂��������������Ȃ��ɂ��Ă��A�{���ɑ��锽�����قƂ�ǂȂ��̂́A��͂�s�v�c�ł����B

�@�����ŁA�e���͂��Ȃ��̂͏����������o����Ă��Ȃ����߂ł͂Ȃ����A�Ƃ����٘_�ɂ��Č������Ă����Ȃ���Ȃ�܂���B���̕\�P�́A���̐S���Ö@���������T�_�̒������A�S���̑�w�}���ق�����}���فA����ѓs�����}���قɏ�������Ă�����������������̂ł��B���������ƁA�{���́A��w�}���قɂ́A���̐}���قɔ�ׂĂ�����Ȃ�ɏ�������Ă��邱�Ƃ��킩��܂��B�e��w�̋I�v�Ȃǂ͑S�����Ȃ��ȂǁA�ŋ߂̑�w�}���ق��A�V�����̎������ɓx�ɗ}���Ă�����l�����킹��ƁA����́A�{������r�I�����Ȑ}���ƔF�߂�ꂽ���ʂƍl���Ă悢�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�܂��A���s�㔼�N�قǂ����o���ĂȂ����Ƃ��l�����킹��ƁA�s�̂��ꂽ�����Ɣ�r���āA������������قǏ��Ȃ��킯�ł͂Ȃ��悤�Ɏv���܂��B

| 2011�N1�������� |

| �@ | �o�ŔN |

��w �@�}���ف@ |

�S������ �@�}���ف@ |

�s������ �@�}���ف@ |

| �@�B���ꂽ�S�̗� | 1995 | 31 | 19 | 6 |

| �@����Ȃ��E����Ȃ��nj�Q | 1997 | 46 | 26 | 20 |

| �@�K���ے�̍\�� | 2004 | 51 | 21 | 11 |

| �@�Ȃ����̐l�͒���Ȃ��̂� * | 2005 | 21 | 9 | 13 |

| �@�{�S�ƒ�R | 2010 | 22 | 7 | 3 |

|

�@Webcat Plus �Œ��ׂ����ʁB�������������Ă���{�݂�����̂ŁA���������ł͂Ȃ��B��w�}���قƂ́A�S���̍������E������w���̑����^�c����}���ق̂��ƁB�܂��A�S�������}���قƂ́A��������}���فE�S���s���{�����}���فE���ߎs�������}���ق̂��ƁB�Ȃ��A�����s���}���ق́A�S�������}���قɊ܂܂�邽�߁A�s�������}���قɂ͊܂܂�Ȃ��B

* �w����Ȃ��E����Ȃ��nj�Q�\�\���퐶���̐��_�a���w�x�̐V������ŁB |

�@���������Ɖe���͂̊W�ɂ��Ă��A�����łӂ�Ă����K�v������܂��B�w����Ȃ��E����Ȃ��nj�Q�x�́A�R���ő��v�S�T�O�O�����������Ă��܂����A�w�K���ے�̍\���x�́A�������킸��1200�����x�ł���A�o�Ō�U�N�ȏオ�o�߂��Ă���ɂ�������炸�A�����ɍɂ��c���Ă��܂��B�������A��w�}���ق̎������́A�O�҂�����҂̂ق��������A�E�F�b�u�̏��]�Ȃǂ��������A�e���͂Ƃ����_�ł��A��҂̂ق����傫���悤�Ɏv���܂��B���������āA�P���ɁA�����������s���ɏo����Ă��Ȃ����Ƃ������̖R�������R�ł���Ƃ́A�K�����������Ȃ����ƂɂȂ�ł��傤�B

�@�������A�{���̏ꍇ���A�ǎ҂���̔������S���Ȃ������킯�ł͂���܂���B���̐S���Ö@���Ă���l��������́A�u���x�̖{��������킩��₷���v�Ƃ��A�u�����ǂނ����ŁA�S�������H�ł���悤�ɏ�����Ă��邪�A��R�Ƃ������̂�����̂ŁA���ۂɂ͂ł��Ȃ����낤�v�Ƃ��̊��z�͂�����Ă��邩��ł��B�E�F�u�T�C�g�̊y�V�u�b�N�X�ɂ́A������܂��Ȃ����ɏ����ꂽ�D�ӓI�ȃ��r���[���Q������܂��i���̓_�ɂ��Ă͌�q���܂��j���A�A�}�]���ł�2011�N2�������݁A�P��������܂���B�܂��A�C���^�[�l�b�g�Ō�������Ƃ킩��܂����A�c�C�b�^�[�Ŗ{���ɂӂ�Ă���l���R�l���邾���ŁA�����㑼�ɂ͔������Ȃ��̂ł��m���T�n�B���̐S���Ö@�N�Ă���l����������A�����炵���������قƂ�ǂȂ����炢�ł�����A��ʓǎ҂���̔������F���ɋ߂��̂́A�s�v�c�Ȃ��Ƃł͂Ȃ��̂�������܂���B

�@�����܂ł��Ȃ����Ƃł����A�����ɂ��A�ʓI�ȑ��ʂƎ��I�ȑ��ʂƂ�����܂��B����܂ŏq�ׂĂ����悤�ɁA�{���ɑ��đS�ʓI�ɔ������R�����͎̂����ł����A����͂����܂ŗʓI�ȑ��ʂ��猩���ꍇ�ł��B�{���ł́A����������I���Ȃ킿���e�I�ȑ��ʂɑ��锽���̖R�����̂ق����A�͂邩�ɑ傫�Ȗ��̂悤�Ɏv���܂��B���Ƃ��A�ԐړI�Ɏ��ɂ����A�{���ɑ��銴�z�̒��ɂ́A����܂ł̒����Ƃǂ����ǂ��Ⴄ�̂��킩��Ȃ��Ƃ��A�S�̂Ƃ��Ă܂Ƃ܂�������Ă��āA�������������̂��킩��Ȃ��Ƃ��A�_���ɔ�����A�ȂǂƂ������̂�����܂��B�Ƃ��������A�ᔻ�I�Ȕ����Ƃ��ẮA���̂悤�Ȃ��̈ȊO�ɂ͂قƂ�ǂȂ��ƌ����Ă悢���炢�ł��B���������^��⊴�z�́A�����ŒNj����Ă��������������ŏd�v�ȃq���g�ɂȂ�͂��ł��B

�@�{���́A����܂ł̒����ƈ���āA�K���ے�Ƃ����l�����������Ȃ萬�n�����i�K�ŏ����ꂽ���߁A�����Ȃ�Ƃ��]�T�������Ď��M����Ă��܂��B����܂ł́A���قǗ]�T���Ȃ��������߁A�킩�������Ƃ��Ƃɂ��������Ă����Ƃ����p�������������̂ɑ��āA����́A���������~�܂��ĐU��Ԃ�Ȃ���A�ǂޑ����킩��₷���悤�ɁA�ے�I�ȗ��ꂩ��ǂ�ł���a�����Ȃ��悤�ɁA���܂��܂ȉ\���������Ȏ��_���猟�����Ȃ���A�ڂ����Ă��˂��ɐ�������悤�S�������킯�ł��B���̂��߁A����܂ł̒����ł́A�Ƃ����������s���͂����킩��ɂ��������������A�����Ȃ�Ƃ��킩��₷���Ȃ��Ă���͂��Ȃ̂ł��B�u���x�̖{��������킩��₷���v�Ƃ������z�́A�܂��ɂ��̓_�ɂ��ďq�ׂ����̂Ȃ̂ł��傤�B

�@���������āA���̈Ⴂ�́A���ǁA�Ƃ肠�������̖��Ƃ������ƂɂȂ肻���ł��B�ǂ̂悤�Ȃ܂Ƃ߂��������Ă��邩�A�ǂ̂悤�Ȋp�x���猟�����Ă��邩�A�ǂ��܂Ŏ��ׂ��ɐ������Ă��邩�Ƃ����_���A�����ł̏œ_�ɂȂ肻�����Ƃ������Ƃł��B���ɁA��R�ƂȂ肻���ȕ�������Ă݂܂��傤�B

�P�@���X�ŕֈӂ��N����Ƃ������ۂ���܂�����A�ЂÂ�����ہA�s�Җ��ȂǁA���퐶���ő������₷���ڋ߂Ȗ��ɋ��ʂ���S���I�����\�\�܂�A�K���ے�Ƃ����A�l�Ԃɂ��܂˂�������拭�Ȉӎu�\�\���A��������̋�̗����Ȃ���@�艺���Ă��邱��

�Q�@�������ɑ����R����̓I�Ȍ`�Œ��Ă��邱��

�R�@�����\�\�����сA��ߐ��̖��C�A�g�̓I�ω��\�\�Ƃ������o�I�ω����A���퐶���̒��ł����ӂ��Ɍ����鎖���𖾂炩�ɂ��Ă��邱��

�S�@�����Ƃ����q�ϓI�w�W���g���āA������^���������ɒT�蓖�Ă邽�߂̕��@���ڂ����Љ�Ă��邱��

�T�@�����ƐS�����Ǐ�́A���̔����@���Ƃ����_�ŁA���I�ɓ������̂ł��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��Ă��邱��

�@�ʓI�ȈႢ�Ȃ̂ł͂�����Ƃ͌����܂��A�ȏ�̂T���ڂ��A���̋K�͂�ڂ����Ƃ����_�ł���܂ł̒����Ƒ傫���قȂ��Ă��镔���ł��傤�B����Ɣ�ׂ�ƁA���̂Q���ڂ́A���ɒ�R���������Ƃ͊��Ɋm�F����Ă�����̂́A����܂łْ̐��Ɩ{���ƂŁA���������ɂ��قǑ傫�ȍ��͂Ȃ��悤�Ɏv���܂��B

�U�@�S���I�������ӎ�������ƁA���̏u�ԂɏǏ�̕ω��������Ȃ�Ƃ��N���邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��Ă��邱��

�V�@��R�Ƃ����A�l�ԂɕՂ�������S���I���ۂ���ՂƂ��āA�S���V�����l�Ԋςm�ɒ��Ă��邱��

�@���������āA���̂Q���ڂ́A����߂Ē�R���������ʂł���̂͊m���Ȃ̂ł����A�{��������Ȃ��i���邢�́A�������R�����j�傫�ȗ��R�ɂ͂Ȃ肻���ɂȂ��Ƃ������Ƃł��B

�@���̌��Ƃ��ẮA��ɗ����V���ڂ��܂��ŏ��ɍl������킯�ł��B�Ƃ͂����A��̂Q���ڂ́A��q�̂Ƃ���A���ɒ�R�̋������̂ł���Ƃ͂����A����܂ł̒����ł����ɑ傫�������Ă��܂��B���̂��߁A���̂Q���ڂ́A�{�e�Ŗ��ɂ��Ă���œ_�ɂ͓�����Ȃ����ƂɂȂ�킯�ł����A�����ł́A���̒�R�̋������ǂ�قǂ̂��̂����Ċm�F���A��R�̊j�S������ɂ��邽�߁A���̂Q���ڂ��Ɍ��Ă������Ƃɂ��܂��B

�@���̈��p���ł́A�u��Q���ł́v�ƒf���Ă��܂����A�q�ϓI�w�W���g���Ď�����T��o���Ƃ������@�́A�S���Ö@�̂W������ڍׂɐ������Ă����Q������łȂ��A�{���S�̂ŗp�����Ă��܂��B�����āA������^�����u����I���q�ϓI�ɒT��o����v�Ƃ����咣�m�ɍs�Ȃ��Ă���킯�ł����A���̂��Ƃ��A�{���̊j�S�̂ЂƂɂȂ��Ă��܂��B�����ЂƂd�v�Ȃ̂́A�Ǐ�o���̌����́A������g���E�}�Ƃ����T�O�őz�肳��Ă���悤�ɁA�����ߋ��ɂ���̂ł͂Ȃ��A�܂��ɏǏo�����钼�O�ɂ���A���̋L���͗�O�Ȃ������Ă���Ƃ����_�ł��B���̎����ɏ��߂ċC�Â����̂́A���̐S���Ö@�̉��t�ɓ����鐸�_�Ȉ�E����p���搶�ł����B����搶��1970�N���ɂ��̎������o���I�ɔ�������܂ŁA���̓_�ɂ͒N�ЂƂ蒅�Ⴗ�邱�Ƃ��Ȃ������̂ł��B

�@�j�S�������J��Ԃ��ƁA�S�����Ǐ�̌����́A�Ǐ�o���̂܂��ɒ��O�ɂ���A���̌����ɊW����o�����̋L���͕K�������Ă���킯�ł����A���̏o�������v���o���ƁA���̏u�Ԃɂ��̏Ǐ�ɑ����Ȃ�Ƃ��ω����N����Ƃ������Ƃł��B�Ǐ�u�̂����ɏ����邱�Ƃ��炠��܂��B�܂��A���̎����ɂ��ẮA����߂ċ�����R����ʂɌ����邱�Ƃ��A���Ɋm�F����Ă��܂��B���̖��ɊS�̂�����́A�w�K���ے�̍\���x��W�͂��������������B�����ł́A���̓_�ɂ��āA���ɍׂ����������s�Ȃ��Ă��܂��B

�@����܂ł̐l�Ԋςł́A�l�Ԃ́A�O������镉�ׁ\�\�����ł̓X�g���X�Ƒ��̂������́\�\�ɂ���āA�S�g�Ƃ��ɑ傫���|�M�����A���ア���݂Ƃ��ĕ`���o����Ă��܂����B����́A�ނ��낫��߂ď펯�I�Ȑl�Ԋςł���A�X�g���X�Ƃ����T�O��m��Ȃ��Ă��A���̌������Ɉ�a���͂Ȃ��ł��傤�B����ɑ��āA�K���ے�Ƃ����l�������Ɋ�Â��V�����l�Ԋς́A�܂�Ő����̂��̂ł��B����̍K��������̈ӎ��ɑ��ĂЂ�����ے肷��Ƃ������m�ȖړI�̂��ƂɁA�S�g����u�̂����ɕω������邱�Ƃ܂ł��āA���ׂĂ��Ӑ}�I�ɑ��삵�Ă���ƍl���邩��ł��B

�@���̈���ŁA���������d�g�݂��ӎ��ɕ\�o����̂�W���邽�߁A�L�������݂ɉB���A�ό`���Ă��܂��Ƃ����̂ł��B���̂悤�ɂ��āA����̈ӎ��������ɑ��삵�A����̖{��������̈ӎ��ɂЂ������݉B���Ă���A�ƍl����킯�ł��B����́A���S�ƍ߂̂悤�Ȃ��̂ł��B�����ŁA�ł͂Ȃ��K���ے�ȂǂƂ������̂����݂���̂��A�S�g�̕ω�����u�̂����Ɉ����N�����͉͂����A�����܂ŋ����K���ے���s�Ȃ����ƂŐl�Ԃ͉������悤�Ƃ��Ă���̂��A�Ƃ�����ςȓ�₪���܂��킯�ł����A����͂܂����̖��ł��B

�@�����ł́A�]���̂��̂Ƃ͍��{�I�Ɉَ��ȁA����Έ�R����I�\�͂Ǝ�����A�I���ʂƂ����A�ƂĂ��Ȃ��拭�Ȑl�ԑ����z�肳��Ă��܂��B����́A���܂�Ɋ�Ȑl�ԊςȂ̂ŁA�ŏ��́A������l���o���������g�ł��炻�̑Ó������^���Ă��܂������A���̗��Â����ςݏd�Ȃ�ɂ�A����ɂ��̎��������m�M����悤�ɂȂ�܂����B����܂łْ̐��ł��{���ł��A�����t��Ȋ�z��\�_�Ƃ��ĕЂÂ����Ă��܂����Ƃ̂Ȃ��悤�ɁA���̐l�Ԋς̗��Â��ƂȂ�؋����ʂɒ��Ă���킯�ł��B

�@���̍l�������ɑ��Ă��A����܂ł̂Ƃ���A�ᔻ�⌾�y�́i���Ƃ�����j�����܂���B�������A�P�ɖ�������Ă��邾���Ƃ͎v���܂���B���Ƃ��A�y�V�u�b�N�X�̃T�C�g�ɂ́A�{���̃��r���[�Ƃ��āA�u���҂������Ă�����e�́A�]���̐l�ԊρE�S���I�\���Ƃ͑S���قȂ���̂ł����A�[���ł��܂��B���낢��ȐS���I���ɉ����������炷�����ł���̂ł͂Ȃ����Ɗ�]�������܂����v�Ƃ������z���f�ڂ���Ă��܂��B�Z�����r���[�Ȃ̂ł��������Ȃ��̂�������܂��A�����ł́A���̐l�ԊςɌ��y���Ȃ�����A����ȏ�͂ЂƂ��Ƃ��q�ׂ��Ă��Ȃ��̂ł��B

�@�������A���̐l�Ԋς��������Ƃ������ςȂ��ƂɂȂ�܂��B�i���_��S�]���̈�Ԃ̍����ɂ܂Őr��ȉe�����y�Ԃقǂ̏d�厖�ɂȂ�̂ł����A���̃��r���[���������l�́A���̓_�ɂ͑S���C�Â��Ă��Ȃ����̂悤�ł��B�u�V�����l�Ԋρv�ȂǂƂ������茾���Ă��܂�����悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��̂ł��B���������āA����܂ł̒����Ƌ��ʂ��镔���Ɉ�ʂ̒�R������Ƃ���A����́A���̐l�Ԋς��������Ƃ����ꍇ�́g���Ƃ̏d�含�h���ӎ��ŔF�߂�Ƃ����_�ɂ���A�Ƃ������ƂɂȂ�ł��傤�B

�@���̕����ɒ�R������Ƃ���ƁA�ӂ��̉\�����l����ꂻ���ł��B�ЂƂ́A�ڋ߂ȓ���I���ۂ̒��ɁA�S���������̌����Ƌ��ʂ��镁�ՓI��R������ł��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ������Ƃł��B���̓_�ɂ͒N���ӂ�悤�Ƃ��Ȃ��̂ŁA�����ɂ��A������R������ł������ł��B�����ЂƂ́A���̂悤�Ȍ��ۂ̌����������ɒT��o�����Ƃ��ł���Ƃ��������ɑ����R�ł��B����́A�ȉ��Ō�������u�q�ϓI�w�W���g���Đ^����T�����邽�߂̕��@�v�ɑ����R�Ɋ܂܂��ł��傤�B

�@�����Ȃǂ̕ЂÂ��ɂ��Ă��A�������{���ɂ��������Ɓ\�\���邢�͂��Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ɓ\�\�ɂ��Ă��A�O������̗v���ɏ]���čs�Ȃ��̂́A����قǓ���Ȃ��ł��傤�B�Ƃ��낪�A����������I�ɍs�Ȃ��ƂȂ�ƁA�s���Ƃ��Ă��菇�Ƃ��Ă��S�������Ȃ̂ɁA����߂ċ�����R���������̂ł��B���̋����[�����ۂ́A�N���������ꏭ�Ȃ���o���I�ɏ��m���Ă��邱�ƂȂ̂ł͂Ȃ��ł��傤���B����́A�q�ϓI�ɂƂ炦���錻�ۂŁA�������A�X�l�ɂƂ��Ă͂����炭���Ȃ�[���Ȗ��ł�����͂��Ȃ̂ł����A���̌��ێ��̂��d�v�Ȍ����ΏۂƂ���邱�Ƃ́A����܂łقƂ�ǂȂ������Ǝv���܂��B

�@���̂悤�Ȍ��ۂ́A�l�I���x���ł͏\�ɒm���Ă���킯�ł����A���Ƃ́A����������̑Ώۂ���A�����炭���ӎ��I�ɂ͂����Ă��܂����B�ŋ߂ł����AADHD�Ƃ����f�f�����A�����J����ړ����ꂽ�������������āA�Տ����x���ł͋Ȃ���Ȃ�ɂ��Ƃ肠������悤�ɂȂ�܂������A����ł��AADHD�̏Ǐ�̂ЂƂɊҌ�����Ă��܂����A�P�ɂ��炵�Ȃ����߂Ƃ��ĕЂÂ����Ă��܂������āA����ȏ�Njy����邱�Ƃ͂Ȃ��悤�ł��B���������āA���̓_�ɂ�����������R�����肻���ł��B

�@�����l����ƁA�܂肱���ۂ��A���ɐ��ƂɂƂ��āA�{���͂��̂����Ȃ��d�v�Ȍ����Ώۂł��邱�Ƃ��悭�킩��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�܂肱���ۂ���Ƃ��^���ɂƂ肠���悤�Ƃ��Ȃ����R�́A�܂��ɂ��̂�����ɂ���悤�Ɏv���܂��B

�@�܂肱���ۂ̏ꍇ�A��ʂɊS�������ĂƂ肠������̂́A���܂��܂ȏǏ�̂����A�قڕֈӂɌ����Ă��܂��B����́A�}�P�i��f�j�̒����ړI�����Ă��킩��܂����A�ŏ�����A�u���X�ɓ���ƃg�C���ɍs�������Ȃ�̂͂Ȃ����v�Ƃ����^�₪�ݒ肳��Ă��܂��B���ՓI�Ȍ��ۂł���͂��̂��̂��A�g�����{�ʁh����A�ֈӂƂ������������͈͂ɏ��߂�����肵�Ă��܂��킯�ł��B�{�T�C�g�́u�܂肱���ہv�̃y�[�W�ł́A�ֈӈȊO�ɂ����푽�l�ȏǏ���o�邱�Ƃ��͂�����L����Ă���ɂ�������炸�A�قڊ��S�ɖ�������Ă��܂��B���������āA�{�����A���X��}���قł̕ֈӂ����łȂ��A�����Ƃ������̑S�ʂ��A�L�����퐶���̒��ł����ӂ��Ɍ�����Ƃ��������𖾂炩�ɂ��Ă��邱�Ƃ��A�{���ɑ����R�̗��R�̂ЂƂɂȂ��Ă���\�����l������ł��傤�B

�@�q�ϓI�w�W���g���Ƃ������@�́A�������A�{���ŏ��߂č̗p���ꂽ�킯�ł͂���܂���B���Ɂw����Ȃ��E����Ȃ��nj�Q�x�ł��g���Ă��܂����A������O�ɏo�ł��ꂽ�ْ��w�B���ꂽ�S�̗́x�i�t�H�ЁA1994�N���j�ł������ł��m���V]�B�Ƃ͂����A���̎��ؓI���@�𐢊E�ɐ�삯�ē��������̂͐�̏���p���搶�ł���A������40�N�قǂ��O��1970�N�̂��Ƃł����B���̂��Ƃɂ��ẮA����܂łْ̐��ł��J��Ԃ��q�ׂ��Ă��܂����A��̈��p���Ɠ����y�[�W�ɂ��A�͂�����Ə�����Ă��܂��B����́A�����̉Ȋw�j�ǂ��납���E�j�ɂ���c�邩������Ȃ��قǂ́A�ƂĂ��Ȃ�����I�ȑ唭���Ȃ̂ł��B

�@����܂łْ̐��Ɣ�ׂĂ��A�{���قǁA���̕��@�_���A���Ɍ������Ƃ����_���������Ȃ��珑�������Ƃ͂���܂���ł����B�{���ł́A��������Ȃ�ӎ��I�ɍs�Ȃ��Ă���̂ł��B�u����܂ł̒����Ƃǂ����ǂ��Ⴄ�̂��킩��Ȃ��v�Ƃ����ǎ҂́A���������S�Ɍ����Ƃ��Ă��邱�ƂɂȂ�ł��傤�B���������āA���̓_�ɂ��A���ɋ�����R�����肻���ł��B��������Ƃ����ɁA�S���I�������͂��߂Ƃ���A�l�Ԃɂ܂��d��Ȑ^�����A�q�ϓI�w�W���g���Č����ɓ˂��~�߂悤�Ƃ��邱�Ƃɑ��āA�l�ԑS�ʂɁA�z����₷��قNj�����R�������Ă���\���������яオ���Ă��܂��B

�@�{���ł́A�����Ƃ������̂��A���퐶���̒��ł����ӂ��ɋN���邱�Ƃ��A�܂肱���ۂ�ЂÂ�������܂�����Ȃǂ��ɋ����Ȃ���������Ă��܂��B���̂悤�ȏ�ʂ�ۑ�Œ�R�ɒ��ʂ���ƁA��u�̂����ɉ������n�܂�����A�������C���N��������A�����сi�����鐶�����сj���J��Ԃ��o����A���邢���@���]��b������Ȃǂ̂�����A�����M�[�Ǐ��������肷��킯�ł��B����́A��������ߐ��ɋN����Ƃ����_�ňႤ�����ŁA�d�g�݂Ƃ��Ă͐S�����Ǐ�ƑS�������ł��B���̔����́A�N�ł����Ă��A�g����̉��Z�h�Ƃ������̎v�l�����ŊȒP�ɗU������܂��B�����āA����̉��Z����߂�A���̔����́A�قڂ��̏u�ԂɎ��܂�̂ł��B�Ƃ��낪�A���̎d�g�݂����s�̉Ȋw�m���Ő������邱�Ƃ͂ǂ����Ă��ł��Ȃ��킯�ł��B

�@���̂悤�Șb���ƁA����́A�Î��ɂ����̂��Ƒ����ɍl����l�������͂��ł��B�Ƃ��낪�A�������������́A�Î��Ƃ͑S���قȂ�@���ɂ���ċN����̂ł��B�Î��̏ꍇ�ɂ́A���ȈÎ��ł����Ă��A���̂悤�Ȍ��t�������A���̓��e���v�����ޕK�v������킯�ł����A����̉��Z�̏ꍇ�ɂ́A�Î��̏ꍇ�Ƃ͐����ŁA����ȒP�ɍ��鎞�ɂ͔����͏o���A�������낤�Ƃ��Ă��ł��Ȃ��Ƃ����ŁA�������o��̂ł��B�ۑ�ƂȂ�����������̂�W���邽�߂ɔ������o���Ă���A�ƌ������ق������m�ł��傤�B

�@���łȂ���ӂ�Ă����ƁA�Î��Ƃ����T�O�́A���ۂ��m���Ă��邽�߂Ɏ�����Ă��邾���ŁA���t�ɂ��Î����Ȃ��g�̓I�ω��������N�����̂��ɂ��ẮA��͂荡�̉Ȋw�m���ł͐����ł��܂���B���Ƃ��A��q����悤�ɁA�E�C���X���̔畆�����ł���g���ځh���Î��ɂ���č����ɏ����邱�Ƃ́A�Ö��̐��ƂȂ�N�ł��o���I�ɒm���Ă��܂����A���̌��ۂ����݂̉Ȋw�m���Ő������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂ł��B���̓_�ɂ��Ă��A�w�B���ꂽ�S�̗́x�̑�R�͂ł��Ȃ茵���Ɍ������Ă���̂ŁA�S�̂�����͂��Ђ������������B

�@�R��ނ̔����̂����A�i�P�j�g�̓I�ω��́A�������邱�Ƃ���C�������点���i�Ƃ��āA�i�Q�j�����т́A��������ӗ~��������i�Ƃ��āA�i�R�j���C�́A�܂��Ɋ�����Ȃ��悤�ɂ����i�Ƃ��āA�����閳�ӎ��\�\���̌������S�\�\���A��u�̂����ɓ��̂����݂ɑ��삵�Ĉ����N�������ʂ��ƍl���Ă��܂��B�Ƃ��낪�A���s�̉Ȋw�m���ł͂��̐������ł��Ȃ��킯�ł�����A����܂őz�肳�ꂽ���Ƃ̂Ȃ��d�g�݂��A�ǂ����Ă��l���o���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�킯�ł��B�����ɂ��A��ςɋ�����R������͂��ł��B

�@�Ƃ��낪���́A�����̎����ɑ��Ĉ�ʂɓ�����R�̋����Ƃ����_�ŁA�ǂ݂����S�Ɍ�����̂ł����B�{�e�̖`���ɏ����Ă������悤�ɁA����������R�́A�����̌o�����炵�āA������x�ɂ���A�Ȋw�I�D��S�ɂ���ď��z������͂��ł���A���������ď��Ȃ��Ƃ��ꕔ�̐l��������́A�{�������Ō}���������ɈႢ�Ȃ��ƐM���ċ^��Ȃ������̂ł��B�F�Ö؎В��������������m�炳�ꂽ���_�ŁA���́A������̌���ƌ�Z�ɏ��߂ċC�Â����ꂽ�̂ł����B

�@���ԂƂ��ẮA���ɁA�{���ɑ����R�͂ǂ��ɂ���̂���T�邱�ƂɂȂ�̂ł����A���̑O�ɁA�{���Œ���Ă��鏊���◝�_���Ó��Ȃ��̂��ǂ������A�O�̂��ߊȒP�Ɍ������Ă����܂��B���ꂪ�����^�킵���悤�Ȃ�A�{���̔���s���s�U�́A��R�ɂ����̂ł͂Ȃ��A���R�̌��ʂƂ������ƂɂȂ肩�˂Ȃ�����ł��B

�@�Ƃ͂����A���Ƃ��Ă��A�ŏ����炻���܂ōl���Ă����킯�ł͂���܂��A�����܂ŗ]�T���������킯�ł�����܂���B�����́A�����̌o���݂̂Ɋ�Â��S���Ö@�̊J����ڎw�����ƂŐ���t����������ł��B�������Ȃ���A���p�I�Ɏg����S���Ö@���J��������邱�Ƃ��m�M����悤�ɂȂ����i�K�ŁA�����̔����@���Ȃǂ̒T����ʂ��āA�l�Ԃ̐S�̖{����˂��~�߂��i�Ƃ��Ă��g���邱�ƂɋC�Â������ƂŁA�œ_������ɂ�����ֈڂ��Ă����Ƃ����̂��{���̂Ƃ���ł��B����܂Œ��N���������Ă����S�Ƃ��̐S���Ö@�Ƃ����A�S���ʂ̌o�H��H���Ă����ӂ��̎��ۂ��A���̎��_�ŁA���S�Ɍ��т����킯�ł��B����́A���Ƃ��Ă��S���\�����Ȃ��������Ƃł����B

�@�Ƃ���ŁA�����{���ɒ���Ă��鎖����l�������́A���Ȃ��Ƃ��������܂������Ă���Ƃ���A���Ӗ��ȃf�[�^��咣�����Ԃ��疳�������Ƃ����A���R�̏������Ă���ȏ�̂��̂ł͂Ȃ��Ȃ�܂��B���������āA��������̂悤�Ȍ`�Ŗ��ɂ���̂́A���ꂱ���v��������ł���A�؈Ⴂ�Ƃ������ƂɂȂ�ł��傤�B�t�ɁA��������炪�^���ł���A���邢�͂��̍����Ɉꕔ�ɂ���^�����܂܂�Ă���Ƃ���A����܂ŏq�ׂĂ����Ƃ���A�܂��ɖ{���̊̐S�ȕ������ɓx�Ɋ������ꂽ�܂܍����Ɏ����Ă���\�\����ɂ́A�������������������\�\�̂́A�܂������Ȃ����ƂɂȂ�܂��B���̂��߁A���炽�߂Ă����ɁA�{���ŏq�ׂ��Ă��鏊����l�������������ƍl���Ă悢�������Ȍ��ɒ��Ă����܂��B

�@����܂łْ̐��ł������ł����A�{���ł��A��q�̕��@�_��A����ɂ���ē����o���ꂽ�l�Ԋς���ՂƂ���S���Ö@�ɂ���āA�Ǐ�̌y������я�����A�\�͂���ѐl�i�̌��オ�����ɋN�����Ă��邱�Ƃ��A�ڂ����q�ׂ��Ă��܂��B�����ɂ́A���_�����a�i�����̖��̂́A���������ǁj���N���a�Ȃǂ̐��_�a���܂܂�܂��B���̏ꍇ�A���̑��ɂ��ǂƂ�͕s�v�ŁA��R�����炵�Ă䂫��������A�{�l���������ׂ������֎��R�Ɍ��������Ƃ��A�J��Ԃ��m�F����Ă��܂��B���́A�����ŐS���Ö@���Ă�����X��Ώۂɂ��āA���ɓ�\���N���̊ԁA�A���̂悤�ɂ��̑Ó����������Ă����̂ł����A����܂ł̂Ƃ���A����ɗ�O�̂Ȃ����Ƃ��قڊm�F����Ă���̂ł��B

�@�K���ے�Ƃ����l���������A�N�̖ڂɂ��ƂĂ��Ȃ���ɉf��̂́A�܂������Ȃ��Ƃ���ł��傤�B��q�̂悤�ɁA���������߂Ă���͂��̍K�����A���������������ɂȂ�ƁA���邢�͓�������ƁA������A�����閳�ӎ��i���̌������S�j�̂����ɔ����A����̊����v�l�����݂ɑ����Ďv�����݂◎�����݂Ȃǂ���u�̂����ɍ�肠������A����ɂ́A����̓��̂����݂ɑ����ĐS�g�Ǐ����u�̂����ɍ�肠�����肷�邱�Ƃɂ���āg�����h�����A���̍K�����ӎ��ɏ���Ȃ��悤�ɂ���A�ƍl���邩��ł��B�������A���̎d�g�݂��ӎ��ɏ���Ȃ��悤�ɁA���̎��ӂ��܂߂��L�����ӎ����瑬�₩�ɁA���������S�ɏ��������Ă��܂��킯�ł��B��������ƁA�ӎ��̓��e�́A���S�ɂ���đ啝�ɑ��삳��Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B

�@���������āA���̍l�������̓��Ă͂܂�l�������A�ꕔ�ɂ��邾���ł���ςȂ��ƂɂȂ�܂��B�Ƃ��낪�A���N�̐S���Ö@�ɂ���ē���ꂽ��������A�����ɂ͈ꕔ�ǂ���ł͂Ȃ��A�����炭�l�ޑS�̂ɁA�K���ے�Ƃ��������ӎu���A����ɒu���ꂽ���Ƃ͖��W�ɁA���܂��������Ă���̂ł͂Ȃ����Ɛ��肵�Ă���킯�ł��B���ꂪ�����Ȃ�A�l�ԂɂƂ��āA�ǂ�قǏd��Ȃ��Ƃ����킩��Ǝv���܂��B

�@�����Ė{���ɂ́A��R�Ƃ������̂�����ɂ�����@���ڂ����Љ��Ă��܂��B���̕��@�����ۂɎ����Ă݂邱�Ƃ�ʂ��āA�{���ŏЉ��Ă��鎖���l���������Ó����ǂ������A�ǎ҂̕��X�������Ȃ�ɔ��f�ł���悤�ɂȂ��Ă���̂ł��B�����Ă݂�����ɂ킩��͂��ł����\�\�������A�����̕��@���K�Ɏ��H�ł����ꍇ�̘b�ł����\�\�����Ƃ������̂́A���ɊȒP�ɏo����̂ł��B���̓_�ɂ��ẮA����܂ł̌o������A���{�l����łȂ��i�m�F�ł����͈͂́j�O���l�ł��S�������ł��邱�Ƃ��킩���Ă��܂��B���̌��ۂ́A�����l��▯�����Ă���悤�Ȃ̂ł��B

�@��������Ă킩��̂́A�l�Ԃ̖{�S�ƒ�R�Ƃ������̂����ɂȂ��Ă��邱�ƂƁA�ǂ���玩�����ُ̈�������Ă���炵�����Ƃ̂ӂ��ł��傤�B�������A�g�{�S�h��g��R�h�̈Ӗ����A�������ُ̈�̈Ӗ����A�ӎ��ł͂悭�킩��Ȃ��͂��ł��B�����A������{���Ƃ̈Ⴂ���悭�킩��Ȃ��g�{�S�h�Ƃ������̂ƁA��͂肢�܂ЂƂӖ����͂����肵�Ȃ��g��R�h�Ƃ������̂��Βu����Ă��邱�Ƃ͂킩��ł��傤�B

�@�тɂ́A�o�ŎБ��ɂ���`����ƌ��Ȃ���āA�����Ȃ�Ƃ���������ĎƂ���͂��ł����A�u�]�����i�X�g���X�A�S�I�O���A���_���́A�]�̕a�ϓ��j�ł͉����Ȃ��A�l�Ԃɓ��L�ȐS�������̎d�g�݂�Njy�v�Ə�����Ă��܂��B���������ƁA����܂ł̂��̂Ƃ͂ǂ���������悷��A�S���������̌����_�ƐS���Ö@�ɂ��Đ�������Ă���炵�����Ƃ��킩��܂��B

�@�܂��тɂ́A�u�S�͂��ׂĂ�m���Ă���v�Ƃ�������Ă��܂��B����ɂ́A�����炭�����̐l�������������ł��傤�B�S�����ׂĂ�m���Ă���͂����Ȃ��ł͂Ȃ����A�Ƃ����킯�ł��B����ɂ��A�{�����A�M�����Ɍ�����u���������{�v�ƌ��Ȃ��l�����邩������܂��A��قǂӂ�Ă������悤�ɁA��w�}���قɂ́A����Ȃ�̐�����������Ă���̂ŁA���̉\���͂���قǍ����͂Ȃ������ł��B

�@�����ڎ�������ƁA�u�܂肱���ہv��u�ЂÂ����ł��Ȃ��v�u���܂���̖��v�u�}���b�W�E�u���[�ƃ}�^�j�e�B�[�E�u���[�v�u�q�ǂ��̋s�ҁv�ȂǁA��Ƃ��āA���̂Ƃ���b��ɂȂ邱�Ƃ̑����A���ɐg�߂Ȗ��������Ă��邱�Ƃ��킩��܂��B���̂��Ƃ�����A�ʏ�̐S���Ö@��J�E���Z�����O�̖{�Ƃ͏��X�َ��炵�����Ƃ��A������x�ɂ��挩�������ł��傤�B�܂��A�ڎ����ׂ�������ƁA�u�Ȋw�I���̕K�v���v�u�S�����̏Ǐ�͋}���ɕω�����v�u��R�����邽�߂ɕЂÂ����ł��Ȃ��v�ȂǂƂ��������o��������ł���̂��킩��܂��B�����܂ł���ƁA���߂ň����ׂ����ɂȂ����Ă��܂��B

�@�ł́A�ȏ�̓_�Œ�R�̋������ȗv���Ƃ��čl������̂͂ǂ�ł��傤���B�]���̐S���Ö@�⌴���_�ƍ��{����Ⴄ���Ƃɂ��ẮA����܂ł̒����ł����m��搂��Ă��܂��B���������āA���ꂪ����̔���s���s�U�̗��R�ɂȂ�\���͒Ⴛ���ł��B��������ƁA�{����S�̂Ƃ��Ă݂��ꍇ�̒�R�́A�w�{�S�ƒ�R�\�\�������̐��_�a���x�Ƃ����^�C�g�����̂ɂ���̂ł��傤���B���邢�́A�e�͂̓��e�ɊW���Ă���̂ł��傤���B���ɂ���炵�����̂��Ȃ���A�Ƃ肠�����A�����������̑Ώۂɂ��邵������܂���B

�T�@���̐l�Ԋς��������Ƃ����ꍇ�́A�g���Ƃ̏d�含�h��F�߂邱��

�U�@���퐶���ő������₷�����⌻�ۂɋ��ʂ��錴�������m�ɂ���Ă��邱�Ɓ\�\�ڋ߂ȓ���I���ۂ̒��ɁA�S���������̌����Ƌ��ʂ��镁�ՓI��R������ł��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ�������

�V�@�������ɑ����R����̓I�Ȍ`�Œ��Ă��邱�Ɓ\�\�������ɑ����R���̂������Ώۂɂ���Ă��邱��

�W�@�����Ƃ������o�I�Ȑg�̓I�ω����A���퐶���̒��ł����ӂ��Ɍ�����Ƃ��������𖾂炩�ɂ��Ă��邱��

�X�@�q�ϓI�w�W���g���Đ^����T�����邽�߂̕��@���ڂ����Љ�Ă��邱�Ɓ\�\�S���I�������͂��߂Ƃ���A�l�Ԃɂ܂��d��Ȑ^�����A�q�ϓI�w�W���g���Č����ɓ˂��~�߂悤�Ƃ��Ă��邱��

�Y�@�����ƐS�����Ǐ�́A���̔����@���Ƃ����_�ŁA���I�ɓ������̂ł��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��Ă��邱�Ɓ\�\����܂őz�肳�ꂽ���Ƃ̂Ȃ��d�g�݂��l���o���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ邱��

�@�����ЂƂl������̂́A�i�X�j�̉�������ɂ��邱�Ƃł����A�{�����A�������R�Ƃ����q�ϓI�w�W�𗘗p���āA��i�����Ȃ茵���ɘ_��i�߂Ă���Ƃ����_�ł��傤�B���̂��Ƃ́A����̋L�q�Ȃǂ�����Ƃ͂����肷��͂��ł��B����܂ł́A�ڂ�����������Ƃ��܂�ɑ啔�̖{�ɂȂ��Ă��܂��̂������āA�ނ����厏�Ɍf�ڂ����_���̏ꍇ�̂悤�ɁA���ɏd�v�Ǝv���镔���������āA�ł������Ȍ��ɏ�������A�\�ȏꍇ�ɂ͏ȗ������肵�Ă����̂ł��B���̓_�́A�{���œ��ɂ��헧���Ă�������̂悤�Ɏv���܂��B

�X'�@�������R�Ƃ����q�ϓI�w�W�𗘗p���āA��i�����Ȃ茵���ɘ_��i�߂Ă��邱��

�@�q�ϓI�Ȏw�W���g���A���Ȃ茵���Ș_��i�߂�ƁA�u�͂��߂Ɂv�łӂ�Ă������悤�ɁA�g�������h���قƂ�Ǖ������Ă��܂��܂��B���̉\�������ɍl���ɂ����Ȃ��Ȃ邩��ł��B���̓_���Ƃ�킯�d�v�ł��邱�Ƃ́A�܂������Ȃ��Ƃ���ł��B

�@�����܂ł�����܂��A����炪�A�K���ے�Ƃ����l�������Ɋ�Â��l�Ԋς��\������f�ނɂȂ�킯�ł��B���āA�{���̔���s���s�U�̌����ƁA�����̖R�����̌������������̂��ǂ����͂킩��܂��A�����ɋN�������炵�����Ƃ��炷��ƁA�قڋ��ʂ��Ă���ƍl����ق������R�ł��傤�B�{���ɑ����R�̊j�S��T��ɍۂ��āA�d���́u�K���ے�́g���Ƃ̏d�含�h��F�߂邱�Ɓv�Ƃ����v���́A�����̑Ώۂ���͂͂����Ă��悳�����ł��B�傫�Ȓ�R�̂��ƂɂȂ��Ă���̂͂܂������Ȃ��킯�ł����A�{�������ɂ�������Ă���v���ł͂Ȃ�����ł��B

�@���������āA��ɗ����`������c���܂ł̂S���������A�������{�������Ă����ɋC�����悤�Ȃ��̂�T���悢���ƂɂȂ�܂��B��������ƁA�ł��\���̍����̂́A�{���̃^�C�g���̂悤�Ȕ��R�Ƃ������̂ł͂Ȃ��A��͂�A���܂��܂Ȑg�߂Ȍ��ۂ̒��ł��A�Ƃ�킯�A�X�g���X�ȊO�̌������l����������Ȃ��悤�Ɍ�����g�܂肱���ہh���A�^���ʂ���Ƃ肠���āA�ڍׂɌ������Ă��邱�Ƃł��傤�B����Ȃ�A�`���Ƃa���́A�܂����Ȃ����Ă͂܂肻���ł��B

�@�b���̎������Ƃ����_�ł��A��ɏЉ�����J�삳��Ɠ��c����̏،�������Ƃ킩��悤�ɁA���Ȃ����̂܂ܓ��Ă͂܂�̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�ӂ���́A����̑̌�����A���̂悤�ɏq�ׂĂ��܂����B

�u�ǂ݂����v�{�A�u���������v�{��I�яo�����ƂɊW���āA�ֈӂ��N�����Ă���Ƃ����̂ł��B�d���Ƃ����X�g���X�ɋ߂��������͂Ƃ������A�������ɖ��̒ʂ����]�_�Ƃ�v�z�Ƃ��������āA�ق����{��I�Ԃ��Ƃ��ֈӂɊW���Ă���Ƃ����ώ@�͉s���Ǝv���܂��B����ƒʒꂷ�邱�ƂȂ̂ł����A�������X�ɓ����Ă��A���@�ɂ���Ĕ����̏o�������قȂ�Ƃ������ۂ�����܂��B���̓_�ɂ��ẮA���m�̏��ЕҏW�҂ɂ��،����q���g�ɂȂ�܂��B

�@���̕ҏW�҂̏ꍇ�A���X�ŋN����̂́u�̂����邭�A䩑R�Ɓv�Ȃ�Ƃ����Ǐ�i�����j�ł����āA�ֈӂł͂���܂���ł������A���ɋ����[�����̂ł����B���̏Ǐ�́A���������{�����Ɍ��܂��Ă��Ȃ����Ɍ����ċN����̂ɑ��āA�����{�����炩���ߌ��܂��Ă��鎞�ɂ́A�������X�ł����Ă��N����Ȃ��Ƃ����̂ł��i�}���A2010�N�A20�y�[�W�j�B�܂��A�܂肱���ۂ����l�ł����Ă��A�V�����Ɉ͂܂ꂽ�E���}���قŎd�������Ă��鎞�ɂ́A����ɂ���Ď����I�ɕֈӂ��N����悤�Ȃ��Ƃ͂���܂���B������A�ǂ݂����{�������I�ɒT�����߂鎞�ɂ����A���̔������N���邱�Ƃ̗��Â��ɂȂ�ł��傤�B�܂��A�{���ł́A�܂肱���ۂɂ��Ă��A���̌����������Ɍ������Ă���킯�ł�����A�c�������̂܂ܓ��Ă͂܂肻���ł��B

�@�ł́A�܂肱���ۂ̌������q�ϓI�w�W���g���Č����ɒT�����Ă��邱�Ƃ��A�{���ɑ����R�̗B��̗��R���Ƃ����ƁA���Ԃ��ł͂Ȃ��A�u�ЂÂ����v�u���܂�����v�u�}���b�W�u���[�v�u�}�^�j�e�B�u���[�v�u�����s�Җ��v�Ȃǂ��A�������q�ϓI�w�W�𗘗p���āA�����悤�Ɍ����Ɍ������Ă��邱�Ƃ��W���Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�܂�A�g�߂Ȍ��ۂɁA���̌����K���ے�Ɋ�Â���R������ł��āA������A�����ȋq�ϓI���@���g���Ă��Ԃ�o���Ă���Ƃ���ɁA�{���̔���s���s�U�̌���������A�{���ւ̓ǎ҂ɂ�锽�����R�������R������̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃł��B

�@����A�����I�ɂ͂ł��Ȃ��ЂÂ����ɂ��悤�Ƃ�����A���܂���ɂȂ�Ȃ������ɁA���Y�̕���d���ɖ�����蒅�肵�悤�Ƃ���A���Ɏ����Ƃ���A�܂肱���ۂ̏ꍇ�Ɠ������������o�܂��B���̂��Ƃ́A���ۂɎ����Ă݂�����ɂ킩��܂��B

�@�������A�������o��Ƃ��������́A�̌��҂ɂ����m���Ă�����̂́A��ʓI�Ȓm���ɂȂ��Ă���킯�ł͂���܂��A�����ɖ��O�������Ă���킯�ł�����܂���B�����̏ꍇ���A�܂肱���ۂƑS�������d�g�݂Ŕ������o��̂ł����A�ֈӂɂ��Č����A�܂肱���ۂ̏ꍇ�قǂɂ͋N����Ȃ��͂��ł��B���X��}���قŕֈӂ��N����p�x�������̂́A���̏�ɂƂǂ܂�ɂ�������A�܂�A�{��T�����Ƃ���s�ׂ𒆒f�����邱�Ƃ��A���̔����̖ړI�ɂȂ��Ă��邩�炾�Ǝv���܂��m���W�n�B�ЂÂ�����̂���ۑ�ɒ��ʂ����ꍇ�ɂ́A�ֈӂ��ނ���E�͊��▰�C���N����₷���̂��A��͂�s���̑j�~�Ƃ����ړI�ɓK�����������I������邩��ł��傤�B�������A���̑I���͑����ɍs�Ȃ���Ƃ������Ƃł��B���̂��Ƃ́A�Ǐ�I���̋@���Ƃ��������l����ۂ́A�d�v�ȃq���g�ɂȂ�͂��ł��B

�@�܂肱���ۂɑ���S�͈ˑR�Ƃ��ċ����A���T�C�g�́u�܂肱���ہv�̃y�[�W���A��������̕��X�̃u���O��z�[���y�[�W�ɏЉ��Ă���ɂ�������炸�A���̊j�S���������S�ɖ�������Ă�������Ȃ������Ă���킯�ł����A����Ӗ��ł���́A�Î����ʂ�U��i�v���V�[�{�j���ʂƂ������ۂƎ��Ă��܂��B

�@��q�̂悤�ɁA���ڂ́A�E�C���X���̔畆�����ł���ɂ�������炸�A�Î��ɂ���Ă��Ȃ�̍����i�T������V���قǁj�ŏ����邱�Ƃ��m���Ă��܂��i�X�p�m�X���A2002�N�GDuBreuil et al., 1993�j�B����́A�Ö��̐��ƂȂ�N�������m���Ă���قǂ̌o���I�����Ȃ̂ŁA���̌��ێ��̂�ے肷�邱�Ƃ͂ł��܂���B�Ƃ��낪�A�Î����ʂ̌������A���݂̉Ȋw�m���̒��ɋ��߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂ł��B�܂�A�Î��Ƃ͉����Ƃ����^��ɓK�ɓ����邱�Ƃ͒N�ɂ��ł��Ȃ��킯�ł����A�������ł͂���܂���B�Î��̖{�����𖾂��悤�Ƃ��錤�����قƂ�Ǎs�Ȃ��邱�Ƃ̂Ȃ��܂܁A���݂Ɏ����Ă���̂�����Ȃ̂ł��B

�@�U����ʂ̌������A�S�������ɂ���܂��B�U��́A���ꎩ�̂ɂ͖�����Ȃ��ɂ�������炸�A����ɋ[����ꂽ���i�Ɠ������ʂ𑽏��Ȃ�Ƃ��������A�ꍇ�ɂ���Ă͂��̕���p�������������܂��B���Ƃ��A�R����܂Ə̂��Ċ��҂ɓ��^����A������x�̔䗦�ōR����܂̂悤�ȍ�p���ώ@��������ŁA�����f���C���o���蔯�̖т��������肷�邱�Ƃ�����̂ł��B����́A���U��inocebo�j���ʂƌĂ�錻�ۂł��i���Ƃ��A�E�H���t�A2002�N�G�x���\���A2002�N�Q�Ɓj�B�Ƃ��낪�A���̎d�g�݂͂ƌ����A��͂�S���킩���Ă��Ȃ��̂ł��B�U����ʂ͔�Î����Ɩ��W�ɋN����Ƃ��錤��������̂ŁA����������ƒʏ�̈Î��ɂ�錻�ۂƂ͈�����悷�鑤�ʂ�����̂�������܂���B���̌��ۂ��A�x�[�^�E�G���h���t�B���Ȃǂ̔]���Y�������̓����ŁA�����ɂ��g�Ȋw�I�h�ɐ������悤�Ƃ��錤���҂�����悤�ł����A���U����ʂ̑��݂������o���܂ł��Ȃ��A����ł͉��̐����ɂ��Ȃ�܂���B

�@�܂肱���ۂ́A�������������A���̑��݂��L���F�߂��Ă���A�l�Ԃ̐S�̖{�����𖾂��邤���ŏd�v�Ȏ肪����ɂȂ錻�ۂł���ɂ�������炸�A���݂̉Ȋw�m���̘g���ł͂����K�ɐ������邱�Ƃ��ł����A���̖{����Nj����悤�Ƃ��錤���҂��قƂ�ǂ��Ȃ��Ƃ����_�ŁA�Î����ʂ�U����ʂƑ����̌��ۂł���ƌ�����ł��傤�B

�@�Ƃ͂����A�����Ȃ�ƁA����܂łǂ����Ă������Ȃ������������̓䂪�A�ꋓ�ɉ����������ɂȂ�܂��B���̂����̂ЂƂ́A�{�e��Q�͑�P�߁u�܂肱���ۂ̕s�v�c�v�ɏ����Ă��������Ƃł��B�̌��҂����̊S�́A�\�ʓI�Ȑ����Ƃ��ꂼ��̎����Ƃ��u���O�Ȃǂɏ�����邾���ŏI����Ă��܂��Ă���킯�ł����A����́A��u�̂����ɕֈӂ≺�����N����̂͂Ȃ����A�Ƃ����{���I�^��̉𖾂Ɍ��������Ƃɂ���߂ċ�����R���������ʂƂ������ƂɂȂ�܂��B���̋����́A�ǂ����Ȋw�I�D��S���͂邩�ɏ�܂��悤�ł��B

�@�����ЂƂ��������Ă����ƁA����́A����p���搶���n�n��������Ö@���A���Ƃ��肩���҂̉Ƒ�������A����߂ċ��������ɑ����A���̌��ʂƂ��āA����Ö@�݂̂Ȃ炸�A����搶�̑��݂���قڊ��S�ɖ��E����Ă��܂������Ƃł��m���X�n�B���̖��ɂ��ẮA�����w�K���ے�̍\���x��W�́u�����ϑz�Ƃ��̗��ʁv�ŏڍׂɌ������Ă���̂ł����A���ꂾ���ł͕s�\���Ȋ������ǂ����Ă��ۂ߂܂���ł����B�Ƃ��낪�A�q�ϓI�w�W��p���������Ȍ����Ƃ������@�_�ɑ��Ċ拭�Ȓ�R���������Ƃ��A����A�ǂ���疾�炩�ɂȂ����������ŁA���̕s�S�����啝�ɔ��ꂽ�̂ł��B�܂�A����Ö@���قڊ��S�ɖ��E�����Ɏ������̂́A�q�ϓI�w�W���g���āA�����Ɍ�����T��o���Ƃ������@���������ʂ��Ƃ������Ƃł��B

�@���łȂ���ӂ�Ă����ƁA�{���ɑ����R�̋������画�f�������A�K���ے�Ƃ����l�������ɑ����R�́A���팻�ۈ�ʂ̏ꍇ�����������ł��B����́A���ɂƂ��āA���ɈӊO�Ȍ��ʂł����B���팻�ۂɑ����R�̋������q���l�̂��̂ł͂Ȃ����Ƃ́A���N�̌o�����獜�g�ɂ��݂Ēm���Ă���̂ŁA����ȏ�ɋ�����R�����݂��邱�Ƃ́A�������A���ꂪ�����ő����Ă����S���Ö@�̘g���ɂ��邱�Ƃ́A�S���ӑz�O�̂��Ƃ������̂ł��B���䉺�Â��Ƃ́A�܂��ɂ��̂��ƂȂ̂ł��傤�B

�@�Ō�ɁA�⑫�I�ɂӂ�Ă����������Ƃ��ӂ�����܂��B����́A�i�P�j�V�����T�O�����Ȃ��܂ł��A�Â��T�O�ƕ��������悤�Ƃ���p�����\�\�ɒ[�ȏꍇ�ɂ́A�Â��g�g�݂̒��ɖ�����艟�����߂Ă��܂����Ƃ���p�����\�\���Ƃ̊Ԃɂ���L�������邱�ƂƁA�i�Q�j�����鎩�R�Ȋw���A����܂ʼnȊw�̒��_�ɒu����Ă������Ƃɑ��ċ����^�₪�������邱�ƁA�̂Q�_�ł��B

�@�����ɂ́A�u���̂悤�ȍl���������v�Ə�����Ă��܂��B��ʂ̓ǎ҂ɂ����܂ŗv������͍̂��Ȃ̂�������܂��A�K���ے�Ƃ����l��������A����Ɋ�Â����̐S���Ö@�́A���̗��_����@�_�Ƃ͍��{�I�ɑ��e��Ȃ����̂ł���A�{���ł��A����܂łْ̐��ł��A���̂悤�Ȍ`�Œ���Ă��܂��m��10�n�B�����̗��_����@�_�Ƃ��̂܂ܗ��������邱�Ƃ́A���ۂɂł��Ȃ�����ł��B���ꂪ�������B��Ƃ��������O�́A�g���ȏ��h�ł��傤�B���ȏ��ɂ́A��������̗��_�◧����A��Ȃ��g�����h�ɏЉ��Ӗ������邩��ł��B�������A�Ƃ藧�����������҂ɂ́A���������A����Δ������l�I�p���͋�����܂���B�H��̐����w�҂����������юi����́A���̂悤�Ȏp�����������ᔻ���Ă��܂��B

�@����́A�������A����̑剶�l�ł��������A�����s��w���w�������w�ȋ����E�{�n�`�O�Y����́A�����҂Ƃ��Ă̎p����ɗ�ɔᔻ���Ă��镶�͂̈ꕔ�ł��B�����́u�����Ƌ����v�Ƃ́A�l�I�_�[�E�B�j�Y���Ō����������ю�Ԃ̋����ƁA������������i���_�Ō����A���ꂼ��́g��Љ�h�̐��݂킯�����̂��Ƃł����A���̂ӂ��̊T�O�́A�{���I�ɑ��e��Ȃ��̂ł��m��11�n�B�킪���ł́A������Η����������߂��A�����������e��Ȃ������̊T�O���A������ł����������悤�Ƃ���X�����A���ɑ�w������M���Ƃ��錤���҂̑����ɋ���������̂́A�܂������Ȃ��Ƃ���ł��傤�B���Ɍ��𒅂���ԓx���ɓx�Ɍ�����������́A������������������[�I�ɔᔻ���Ă���킯�ł��m��12�n�B

�@���Y�̕���̒m�����܂��g�ɂ��Ă��Ȃ��i�K�ł́A���ȏ���ǂނ��Ƃ́A�S�̑�����j�I�o�߂�c�����邽�߂ɂނ���K�v�ł��B���ȏ��Ƃ������̂́A���̂��߂ɂ������݂��Ă���킯�ł��B�Ƃ͂����A�����҂����̌�������������S�ғI�ԓx���Ƃ葱����悤�Ȃ�A�Ƃ��Ă������҂Ƃ͌����܂��A�^�̌����Ȃǂł���͂�������܂���B�K���ے�Ƃ����l�������₻��Ɋ�Â��S���Ö@����ѐl�Ԋς���������A�����̂��͍̂��{����܂������Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B�����́A�t�ɁA�K���ے�̘g�g�݂̒��łƂ炦�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�킯�ł��B���̂��߁A�����ɂ́A�ƂĂ��Ȃ��[���Ȏ��Ԃ���������̂ł��B

�@���������āA�^�̉Ȋw�҂ł���A�{���ɒ���Ă���f�[�^�Q��l���������A�����Ȃ�ɐ^���Ɍ�����K�v�\�\���m�Ɍ����A�Ӗ��\�\������̂ł��B�ǂ��炪�܂������Ă���̂����\�\�����̒m����M������㈂ɂ���Ăł͂Ȃ��A�o���I������ʂ��ā\�\�͂����肳���邱�Ƃ��A�Ȋw�҂ɕ��킳�ꂽ�g���Ȃ̂ł����A����܂ł̂Ƃ���A���̒�����ė��Ȋw�҂́A�܂��ƂɎc�O�Ȃ���ЂƂ�����Ȃ��悤�ł��B���₵�����Ȋw�҂����̂���̂ł���A�킪���̉Ȋw�҂ɂ悭������g�]�_�ƓI�ԓx�h�ɏI�n����̂ł͂Ȃ��A�{���̐Ӗ���������Ɖʂ����Ăق����Ɗ肤���̂ł��B

�@�������A���݂ł́A����̉Ԍ`�́A�ނ��됶���Ȋw�ƌĂ�鐶���w�̕���Ɉڂ��Ă��Ă��܂��B���̕���ł́A�����Ȋw�Ɣ�ׂ�ƁA�Č����͑����Ȃ�Ƃ��Ⴂ�킯�ł����A�ł͓Ȋw�Ȃ̂��ƌ����A�������Ɠ�����l�͂قƂ�ǂ��Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���m��13�n�B���̏ꍇ�A�Č������Ⴂ�̂́A�v����Ɏ����ɊW����v�����������āA�R���g���[����������߂ł��B���������ϓ_���炷��ƁA�ނ���v�������Ȃ��R���g���[�����₷�����߂ɍČ��������������Ȋw�����A�͂邩�ɍ��x�̌�������Ƃ������ƂɂȂ�͂��ł��B

�@�����܂ł͂悢�Ƃ��Ă��A�ł́A�S���W���镪��A���ɐS���w�Ȃǂ̂�����l���Ȋw�iHumanities�j�ƌĂ�镪��͂ǂ��Ȃ̂ł��傤���B����́A�g���R�Ȋw�ҁh���炷��A�D�ӓI�Ɍ��Ă����������A�O���̉Ȋw�ł���A���ۂɂ͉Ȋw�ł���Ȃ��A�Ƃ������ƂɂȂ�ł��傤�B���̂悤�ɁA���������̂Ă��Ă������Ƃɑ��āA�g�l���Ȋw�ҁh�̑��́A���̎w�E��ے肷�邱�Ƃ��ł����A����Ƃāg�Č����h�����߂邱�Ƃ��ł��Ȃ����߁A���t��������A�����Ȃ���A����g�s���h�̗���ɊÂč��Ɏ����Ă���Ƃ����̂��A���ۂ̂Ƃ���ł��傤�B

�@����܂ŏq�ׂĂ����悤�ɁA�K���ے�Ƃ����l�������Ɋ�Â��S���Ö@�ł́A�q�ϓI�w�W���g���Ď������A���Ȃ�̊m�x�Ŋm�F���邱�Ƃ��ł��܂��B�˂��~�߂�ꂽ���e�������ł��邱�Ƃ́A������ӎ��ŔF�߂�ƏǏ�ɕω����N����ƂƂ��ɁA�\�͂̔�����l�i�̌���Ȃǂ��A�����ƕ��s���ċN���邱�Ƃɂ���Ċm�F����܂��B���ꂪ�H�ɂ����A���邢�͈ꕔ�ł����N����Ȃ��̂ł���A�ʂ̗��R�Ő����ł���̂�������܂��A�����命���ŁA����ɂ́A�قڗ�O�Ȃ��N����Ƃ���A���҂̊ԂɈ��ʊW�����邱�Ƃ́A�ǂ����Ă��ے�ł��Ȃ��Ȃ�͂��ł��B

�@�ł́A���������q�ϓI�w�W���A�������g�l���Ȋw�h�Ƃ���镶�w��|�p�̕���ɂ܂œ������邱�Ƃ͉\�ł��傤���B��������߂Ď��݂��̂��A2004�N�ɏo�ł����ْ��w�̎��l�E��������x�i���V��w�o�ʼn�j�ł����B���́u�܂������v�ɂ́A���̂悤�ɏ�����Ă��܂��B

�@���̒����́A���a�����Ɋ������l�E��������̐������܂��A�S���V�����p�x���畂������ɂ��悤�Ƃ��鎎�݂ł����B���̉ߒ��ŁA����ɂ܂�邳�܂��܂ȁi�M���������قǂ́j����\�\���m�Ɍ����ƁA�v�����݂Ɋ�Â���M�\�\���A����̒��S�I�����҂̊Ԃɂ��琔�������݂��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��A����Ɋւ������̑������A���ؓI�؋��Ɋ�Â��Ĕ����Ă��܂��B

�@�܂��A�Q��̐��_�a��Ԃ̌����������ɒT�����邱�Ƃ��܂߁A������a�֊w�I�ȑ��ʂł��A���ؓI���@���g���Ăǂ��܂Ŏ����ɔ���邩���m�F���悤�Ƃ����킯�ł��B���w�W�̎��������_���o�ł��Ă��邠��ҏW�҂́A�����Ă̎��M�̒��ŁA���̒����́u�����ɂ��Ă̕��w�j�̏��������𔗂������́v�ł���A�u���̕��w�j�̂��ݒ����̉ߒ����̂��̂̂ق����A���ɂ͖ʔ����v���܂����v�Ƃ������z�������Ă��������Ă��܂��B�������A�e�n�̕��w�ق⒆��̎�Ȍ����҂Ɍ��{���Ă���ɂ�������炸�A���̖{���A�Q�A�R�̎G���ɒZ�]�͌f�ڂ��ꂽ���̂́A����ȊO�͂قڊ��S�ɖ�������A����s��������߂ĕs�U�������̂ł��i���ْ̐������������w�}���ق́A�{�N2�������݂�73�فj�B

�@�Ƃ���ŁA�t�����X�̕����X�^���_�[���́A�܂������̎����1817�N�ɁA�Q�[�e�ɂ��₩���ăC�^���A���s�����Ă��钆�ŁA�t�B�����c�F��K��܂��B�����āA�s���̂��鋳��i�T���^�E�N���[�`�F�����j�ɓ������Ƃ��A�S���̓������������Ȃ�A���ɂ��|���̂ł͂Ȃ����Ƃ������|�ɋ��ꂽ�̂ł��B�Ƃ͂����A�X�^���_�[���̏،���ւ����Ƃ��A���l�̏Ǐ��Ɏs���̃E�t�B�b�c�B���p�قŋN���邱�Ƃ́A���ɂ��̍�����m���Ă����̂������ł��B

�@�C�^���A�̐��_�Ȉ�O���c�B�G���E�}�Q���[�j�iMagherini, 1995�j�́A1977�N����86�N�܂ł�10�N�ԂɁA�t�B�����c�F�Ō|�p��i���ӏ܂�����A��ߐ��̐��_�Ǐ��悵�ē��@���Ă���106���̊ό��q��Ώۂɂ��������Ɋ�Â��āA����������A�̏Ǐ���A�X�^���_�[���̑̌��Ɉ�����g�X�^���_�[���nj�Q�h�ƌĂт܂����i�{�e�ł́A��������`�̃X�^���_�[���nj�Q�Ƃ��܂��j�B

�@����́A�����ꂽ���p�i�ɐڂ��邱�Ƃɂ���ďo������Ƃ����S�����̏Ǐ�ł����A���̂���܂ł̌o���i�w�K���ے�̍\���x134-136�y�[�W�Q�Ɓj�ɂ��A���l�̏Ǐ�́A���p�i�Ɍ��炸�A����̏ꏊ�╨�i�ɐڂ��邱�ƂŁA�����ӂ��ɋN����i�L�`�̃X�^���_�[���nj�Q�j�̂ł��B���̏ꍇ�A��u�̂����ɖ��荞��ł��܂��قǂ̋������C�₠���т̕p�����N����₷���i�����āA���̍�i���������炵���u�Ԃɂ��̔�����������j�̂ł����A�������f���C��ֈӂ��N�����l���������܂��B�Ƃ��낪�ŋ߂܂ł́A�܂肱���ۂƓ������A���̌��ۂ͊e�l�̌o���m�ɂƂǂ܂��Ă���A��ʂɂ͑S���m���Ă��܂���ł����B

�@�������������\�\�܂�A�L�`�̃X�^���_�[���nj�Q�\�\��ڈ�Ɏg���A���Ȃ��Ƃ��{�l�ɂƂ��Ă����ꂽ�|�p��i���A��ϓI�ɂł͂Ȃ��A�q�ϓI�Ȏw�W�ɂ���ĒT�蓖�Ă���͂��ł��B���͂��鏗������A�u�ڂ̑O�ɗ������Ƃ��ɂ����т▰�C���o�邩�ǂ����ŁA���ꂪ�����ꂽ��i���ǂ����f���Ă��܂��v�Ƃ����b�������Ƃ�����܂��B���̏����́A�N�ɋ����ł��Ȃ��A���������p�I�Ȗڈ�Ƃ��Ďg���Ă����̂ł��B

�@���̌��������́A���̌����̋L���������Ă���Ƃ��������������ɁA�قڗ�O�Ȃ�����ۂ��c����̂Ȃ̂ł����A�X�^���_�[���nj�Q�̏ꍇ�ɂ́A���`�̂��̂ł����Ă��L�`�̂��̂ł����Ă��A�����ł͂Ȃ��悤�ł��B�������������N�����ΏۂƂȂ����|�p��i��������Ǝ��o���A�������A���̏G�킳�⌆�o����F�߂Ȃ��甽�����o��Ƃ����̂��A�X�^���_�[���nj�Q�̓����Ȃ̂ł��B���̓_�ŁA���̔����Ƃ͈�����悵�Ă���킯�ł����A����͂Ȃ��Ȃ̂ł��傤���B�ǂ����ɔے肪�����Ă���̂͊m�����Ǝv���܂����A�����ɂ��A������ʂ̖{����˂��~�߂邽�߂́A�d�v�ȃq���g���B����Ă���͂��ł��B

�@�͂����āA����������ɂ�锻�f���A�����ꂽ��i���q�ϓI�ɒT��o���w�W�Ƃ��āA�L����ʂɎg������̂ł��傤���B����́A���������������o���l��������������W�߂āA�����ȏ�����ݒ肵�A�������s�Ȃ����ƂŌ��ł���Ǝv���܂��B�܂��A���ɂ��������w�W�����p�I�ɗ��p�ł��Ȃ��Ƃ��Ă��A�ł́A�Ȃ�����̍�i�̑O�ɗ��ƁA���̌����������o��̂��Ƃ�����͂��̂܂c��A���̒Nj��𑱂��邱�Ƃ��ł���͂��ł��B���̂悤�ɂ��Ă䂯�A�L��Ȍ����̈悪�V���ɊJ���邱�Ƃł��傤�B

�@����A�C�M���X�̃e���O���t���́A2010�N7��28���t�̓d�q�łŁA�u�Ȋw�҃O���[�v���X�^���_�[���nj�Q�\�\�̑�Ȍ|�p�������N�������_�\�\���v�Ƃ������o���̋L�����ڂ��Ă��܂��B�킪���ɂ́A���ẴX�^���_�[���nj�Q�ȂǁA���̂����ő����ɂ��y�Ȃ��܂肱���ۂƂ����A�̌��҂������炭���S���l�ɂ��̂ڂ錻�ۂ��L����ʂɒm���Ă���ɂ�������炸�A�Ȋw�҂���́A���ꂪ�قڊ��S�ɖ�������Ă���Ƃ���������킯�ł��B���̂悤�Ȏ�����ڂ̓�����ɂ���ƁA�މ�̒f��Ƃ������ׂ��傫�ȗ��������Â������܂��m��14]�B�Ȋw�́A���_�̑��ɂł͂Ȃ��A�������o���̑��Ɋ��Y�����̂łȂ��Ă͂Ȃ�܂���B�������Ȃ���A�^���̒T���Ƃ��ẲȊw�̔��W�Ȃǂ��肦�Ȃ�����ł��B�܂��ƂɎc�O�Ȃ��Ƃł����A��͂���{�́A�Z�p�҂̍��ł͂����Ă��A�Ȋw�҂̍��ł͂Ȃ��̂�������܂���B

�m���Q�n�O���ł��������ۂ�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂����A�p�ꌗ�̃C���^�[�l�b�g�E�T�C�g�ׂ��͈͂ł́A����炵�����̂͂P������������܂���ł����B�������A���Ƃ��Ɖߕq���咰�������Ă���50��̏����̗�ł��B���̏����ɂ��ƁA�u�{������ɓ���Ƃ����������N����܂��B���E���ł�����D���Ȗ{�����̂�������������̂ŁA�Ƃ��Ă��������邹�����Ǝv���܂��v�Ƃ̂��Ƃł��B�K�������ɂȂ�̂ŁA�g�C�������邱�Ƃ������m�F���Ă��珑�X�ɓ����Ă��邻���ł��B�Ȃ��A���q����ɂ������Ǐ���Ƃ������Ƃł��B�p�ꌗ�ł͒��������ۂȂ̂��A����Ƃ��A���Ă̂킪���̂悤�ɁA�܂��݂��̑��݂�m�炸�ɂ����Ԃ̂܂܂Ȃ̂��̂ǂ��炩�Ȃ̂ł��傤���A�{���̂Ƃ���͂킩��܂���B

�m���R�n�ŋ߁A�ӂ���̏��ЕҏW�҂Ƒ������Řb���@�����A�ӌ������߂��Ƃ���A�ǂ̕ҏW�҂��Z�������āA���m�̏o�ŎЂɌ��e�𑗂��Ă��A�܂��ǂ�ł��炦�Ȃ����A�ꍇ�ɂ���Ă͎̂Ă��Ă��܂��̂ŁA��߂��ق��������A�ƌ����܂����B�܂��A���ɖڂ�ʂ����Ƃ��Ă��A���҂��l�I�ɒm��Ȃ���A�{�������ēǂދC�ɂ͂Ȃꂸ�A�����Ȃ�ȓǂ݂����ɂȂ��Ă��܂��Ƃ������Ƃł����B

�m���S�n����̐S���Ö@�̖{�Ƃ��ẮA�w����̃Z���t�E�R���g���[���x�̊Ė�҂ł�����ߓ��T���A�T�C�����g���Ö@���킪���ɏЉ��{�Ƃ��ď������w������̃K���Ö@�x�i���V�j�����̐�삯��1977�N�A�����āA�A�����J�̐S���Ö@�ƃ��[�����X�E���V�����́w�K���̊���R���g���[���Ö@�x�i�v���W�f���g�Ёj�̖|��o�ł�1979�N�Ȃ̂ŁA�w����̃Z���t�E�R���g���[���x�o�ł̂ق����x���̂ł����A���̂Q�_�͂��܂�b��ɂȂ�Ȃ��܂���������Ă��܂��܂����B

�m���T�n�w���V���x�i�k�C����ÐV���Д��s�̏T�����j2010�N7��29�����́u�{�v���ɁA�u�o���I�����ɗ��r�A���j�[�N�ȐS�̗��_�v�Ƃ������o���ŁA�{���̏Љ���邻���ł��B

�m���U�n�X�g���X���_���̂��̂́A�n���X�E�Z���G�Ƃ����A�n���K���[�o�g�̃J�i�_�̐����w�҂��A���������œ���ꂽ��������1930�N��ɏ����A��ɐS���������S�ʂɊg�����ꂽ���̂ł����A�O�����畉�ׂ�������A�l�Ԃ͑傫�ȉe���������ނ�Ƃ����l�������́A����ȑO����A�Öق̏펯�������͂��ł��B���������āA�����ł́A���`�̃X�g���X���_�����łȂ��A�×�����̏펯�I�ȍl���������܂݂܂��B

�m���V�n���Ȃ݂ɁA���ْ̐��́A����I�Ȃ��̂��܂߂��l�Ԃ̔\�͂Ƃ������ʂ��e�[�}�ɂ��Ă���A���ɒ�R�̋������Ȍ��ۂ������Ă���ɂ�������炸�A�܂��A300�y�[�W��i���̂����A�����ƎQ�l����������54�y�[�W�j�ŁA�艿�������Ƃ��Ă͍��z��3300�~�قǂł������ɂ�������炸�A����2500���������ƂȂ�A���s17�N��̍��ł��A�Ï��Ƃ��Ă͍��z�Ŏ��������Ă���悤�ł��B���ْ̐��ɂ��ẮA�]�_�Ƃ̋ڑ�r����A1996�N1��20���̓����V���[���ɁA��ʂ̔������g���������̏��]�������Ă��܂��B�Ƃ��낪�A���̏��]�ł́A���팻�ۂ̕����������Ƃ肠�����A�����S�̂̔����قǂ��߂鎄�̐S���Ö@�Ɋւ���L�q�́A�Ȃ������S�ɖ�������Ă���̂ł��B

�m���W�n���J����T�C�g�����t�[�m�b���ɁA�u�{���Ƃ��ɍs���ƃg�C���ɍs�������Ȃ錻�ۂ��i���Ԃ�j�l��{�������āA�������������Ă��܂��B�Ȃɂ��A����������@�ȂǂȂ��̂ł��傤���H�@�����m�̕�������A�����Ă��������B�������{���I�ׂ܂���v�Ƃ������₪�f�ڂ���Ă��܂��B��������Ă��킩��܂����A�ֈӂ��N����ƁA�{���������I��ł���]�T���Ȃ��Ȃ�킯�ŁA���ۂɍ����Ă���l������̂ł��B

�m���X�n����搶���Ђ�u���Ă����������_�ȕa�@�̐}�����ɂ��A����搶�́g�`���h�͎c���Ă���ɂ�������炸�A����Ö@�Ɋւ��钘���́A�����ŋ߂܂ň�����Ȃ����������ł��B

�m��10�n�Z�@�����Ȃ�A����܂ł̐S���Ö@�ƕ��p���邱�Ƃ͉\��������܂���B���̂悤�Ȑܒ��I���@�́A����܂łɂ��Ƃ��Ă����Ƃ���ł��B�܂�A�ǂ̏Ǐ�ɂ͐��_���́A�ǂ̏Ǐ�ɂ͎����P���@�A�ǂ̏Ǐ�ɂ͔���Ö@�Ƃ������A����L�ʂȂ�肩���ł��B�������A�K���ے�Ƃ����l�������Ɋ�Â��S���Ö@�̏ꍇ�A���̂悤�Ȏg������������ƁA���̕��@�Ƃ̊Ԃɑ啝���ꗂ��������A���Ȃ��Ƃ����Îґ��̓��������͔��ɑ傫���Ȃ�͂��ł��B

�m��11�n�����炱���A�ӂ��́A���E�̒���ł���l�I�_�[�E�B�j�Y���₻�̉�������ɂ���@�B�_�I���_����Ύ�����A�����i���_�̂ق������Ӗ��ȋ�_�Ƃ��ċp�������̂ł��B���҂����������Ȃ����̂ł��邱�Ƃ́A�ӂ��̐����w�҂Ȃ�\�����m���Ă���Ƃ������Ƃł��B�Ƃ͂����A�ꕔ�ɂ́A�����i���_�̊T�O�́A���ׂă_�[�E�B�j�Y���Ɋ܂܂��Ǝ咣���鐶���w�҂����܂��B������ɂ���A�����i���_�ɂ́A����ׂ����̂��Ȃ��ƌ��������̂ł��傤�B

�m��12�n�ӔN�̍�������́A�u���������ƒ��a�̂Ƃꂽ�����S�̎Љ�̐i���Ƃ́A���̓��̒��łǂ����Ă������̋�����Ȃ����̂ɉf��v�i�����A1986�A87�y�[�W�j�A�u�n���̐_�b�Ɉˋ����鍡���i���_�́A���j�̂����ޕ����ɂ������āA�O�����̐i���_�ł���A�_�[�E�B�j�Y���͗��j�̕����ɂ������āA������̐i���_�ł���B�_�[�E�B�����������i���͕����ł���Ƃ����_�ł͈�v���Ȃ���A�_�[�E�B���͋����ƑI���ɑ���A�����͐��ݕ������Ƃ����v�Əq�ׂȂ�����A���炱�̗����������邩�̂悤�ɁA�u�ǂ��炪���������͌��ł��Ȃ��B���̓�͓�̂��������i���_�Ƃ��āA�F�߂Ă䂫�����v�i���A90-91�y�[�W�j�ƁA������������������Ă��܂��B����͂������A�����̗��������������߂ł͂Ȃ��A�ނ��돭�X��Ƃ肪���܂ꂽ�߂��A���e�ɂȂ������߂ƍl����ׂ��Ȃ̂ł��傤�B

�m��13�n�����w�̕��삩��́A���Ƃ��A���̂悤�Ȕ���������܂��B�u�����ɂ���ďؖ��ł��Ȃ����ƁA�Č��������ł��Ȃ����Ƃ͉Ȋw�̌����Ƃ͌����Ȃ��Ƃ������ʂȋ�����`�v�������ɑ��݂��A�u������f�[�^�ɂ���̂��鐶���w�͉Ȋw�̖��ɒl���Ȃ��Ɩ{�C�Ō��ɂ��镨���w�҂��A�����ɂ���v�i�n�ӁA2009�N�432�y�[�W�j�B

�m��14�n���Ƃ��A��ɂӂꂽ�U����ʂƂ������ۂ́A�킪���ł��悭�m���Ă���ɂ�������炸�A���p����邾���ŏI����Ă���A���ꎩ�̂̌����͑S���s�Ȃ��Ă��Ȃ��̂�����ł��B����ɑ��āA���Ăł́A���̕��ʂ̌����͑������ɂ̂ڂ��Ă��܂��i�ٕҏ��w�U����ʁx �m2002�N�A�t�H�Њ��n�Q�Ɓj�B���{�́A���ăT���^���̍��ƌ����܂������A�����Ă����ł͂Ȃ��A�Ȃ������Ă�������Ă��邱�Ƃ̂Ȃ������̈���A���Ȃ��炸���݂���̂ł��i�ْ��w�B���ꂽ�S�̗́x��S�͎Q�Ɓj�B