�T�C�g�}�b�v�@

�T�C�g�}�b�v�@

�@���]�\�\�S�D�w���_�����a�ǖ{�x

�@���]�\�\�S�D�w���_�����a�ǖ{�x

�w���_�����a�ǖ{�\�\�����ŁE���_�q�������̎�����x�i���{�Ō싦��o�ŕ��A1972/10/20 ���s�j

����p���i���j

�`�T���A290 �y�[�W

�@���҂́A������ɓ]��������A���R�̂��ƂȂ��番���a��S�����̎����ƍl���Ă��܂����B�����āA����܂łقƂ�ǒm���Ă��Ȃ������A�����a���҂Ɍ����鏟�������ɑ���拭�Ȃ������ƁA�e�ɑ��鋭��ȕ��Q�S�Ƃ��d������p���́A�Ō�܂ň�т��Ă����悤�ł��B�{�������M�������_�ł́A�܂��e�ɑ��銳�҂̕��Q�S�ɏœ_���i���Ă���킯�ł͂���܂��A���̂��Ƃ��������킹�锭����L�q���A�O���ɂ������Č�����悤�ɂȂ����Ƃ����_�ŁA�{���͌�̕����a���Q���_�̖G��ƌ����邩������܂���B�t�Ɍ����A���҂��e�ɑ��镜�Q�S�𒆊j�Ƃ������_����傫���O��邱�Ƃ́A���̌���Ȃ������炵���Ƃ������Ƃł��B

�@�{�����o�ł��ꂽ���̒��҂́A�ڊo�߂��͂��̊��҂������������Љ�I�s���� �g�C�����V�C�Ĕ��h �ւ̑Ή��ɁA�O�����o�ł����킸�����N�O�ɂ������āA�ꗶ����悤�ɂȂ��Ă����悤�ł��B���̌��ʁA���@��������邽�߂ɊJ�������͂��̋Z�@���A�t�ɁA�ꎞ�I�Ȃ��̂ł������Ƃ��Ă��A�ꕔ�̓����҂���@������������Ȃ��Ȃ�Ƃ�������Ȍ��ʂނ��ƂɂȂ����̂ł��B

�@���̂悤�ȏ�ڂ̓�����ɂ����A���邢�͂��̂��Ƃ��m�������O�҂����́A����Ö@�ɂ���ďǏ��������ƒZ���I�ɂƂ炦�A���҂ɑ���I�̊O�ꂽ�l�i�U�������߂܂����m���Q�n�B�����������肤�ׂ��炴��l�i�U���������A����́A�����̏ǏS��`�I�ȗ��ꂩ�炷��Γ��R�̋A���ł���A���ɂӂ����Ȍ������ł͂Ȃ��̂ł��傤�B����ɑ��āA�s���ώ@��������҂́A���̃C�����V�C�Ĕ��������A����܂ŕ�݉B����Ă����A�����a���҂̖{���̌����ƍl����悤�ɂȂ�킯�ł��B���҂̌����́A�]���̕����a�ςɗ��҂��炷��A���ꂱ��������i�삷�邽�߂ɂЂ˂�o���ꂽ�A�����̂Ȃ��v�����݂̂悤�ɉf��͂��ł��B

�@�{���ł́A�]���̕����a�Ƒ������ɂ͂Ȃ������l����������������Ă��܂��B����́A�����a�̌����ɂ͍��ʊ��̋����e�̂��Ƃɐ��܂��������Ƃ��傫���W���Ă���Ƃ������̂ł��i���Ƃ��A277-278 �y�[�W�j�B�e�� �g���������h ���A���ɑI�����̂Ȃ��q�ǂ��ɂ��̂܂ܓ`�����A�����ꂻ�ꂪ��_�Ɖ����ĕ����a�Ǐ��������Ɏ���Ƃ����A�����Տ��Ɣ����ʂ��Ă�������܂ł̌����_��������A�u���Ɏア�Ƃ��A�g�̂Ɏア�v�Ƃ����]���̊ώ@�����ɂ́A�����������ʊ����ʒꂵ�Ă���ƍl����悤�ɂȂ����̂ł��i277 �y�[�W�j�B

�@���̂��ߒ��҂́A�J�[�X�g���Ƃ����`�ō��ʂ����Ȃ��������Ă��镶�����ł́A�����a�̔�������d�Ǔx���A���ʊ��̎ア�������Ƃ͈قȂ�̂ł͂Ȃ����Ƃ��������𗧂āi277 �y�[�W�j�A�{���̏o�Ō�ɁA���̒������s�Ȃ��ׂ��P�g�Ńl�p�[���ɏo������̂ł��B�J�[�X�g���̖{�ꂽ��C���h�ł͂Ȃ��l�p�[����I�̂́A�ЂƂɂ́A���҂��o�R����Ƃ��Ă������߂Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�������������𗧂ĂĂ������҂́A�����A�{���̏o�ł��A�V�������_�ֈڍs���邽�߂̂ЂƂ̋��ƍl���Ă����̂�������܂���B�c�O�Ȃ��猻���́A���҂̐����𗠂Â�����̂ł͂���܂���ł����m���R�n�B���̂��߁A���҂́A�܂��Ȃ����̉������������������Ȃ������悤�ł��B

�@���̌�A���҂́A���ؓI�Ȍo��������ɏd�˂钆�ŁA���҂��Q�҂ƈʒu�Â��邻��܂ł̉������痣��A���҂̐ӔC�������̒��j�ɐ�����Ƃ����A�]���̐��_��w�ł͍l�����Ȃ����������ւƌ������܂��B�{���́A���������Ӗ��ł̕����]�����N����n�߂������ɔ��\���ꂽ���ƂɂȂ�܂��B

�@���̌�A���҂́A���ؓI�Ȍo��������ɏd�˂钆�ŁA���҂��Q�҂ƈʒu�Â��邻��܂ł̉������痣��A���҂̐ӔC�������̒��j�ɐ�����Ƃ����A�]���̐��_��w�ł͍l�����Ȃ����������ւƌ������܂��B�{���́A���������Ӗ��ł̕����]�����N����n�߂������ɔ��\���ꂽ���ƂɂȂ�܂��B

�@���҂́A���_�Ȉ�i�l�c�W�j�A�ی��w�A�a�@�Ō�w�A�\�[�V�������[�J�[�i������j�A�g�S���Z�p�ҁh�i�����q�q�j�ɂ��L�^��ɉ����āA�����҂ɂ�邢�����̎�L���Ȃ��u�Ҏҁv�Ƃ��Ė{�����܂Ƃ߂Ă��܂��B����M�������Ă��镔�������ɏ��Ȃ����߁A���҂Ƃ͖����ɂ�����������Ȃ̂ł��傤�B

�@�Ō�̏́i��X�́j�Ɏ��^���ꂽ���k��ŁA���҂́A����̓W�]���ӋC�g�X�ƌ���Ă��܂��B���̌�A���_��̑傫�Ȑi�W���������̂͂܂���������܂��A�{���̏o�ňȍ~�A�s�̂���钘���𐢂ɏo�����Ƃ́A�Ȃ����S���Ȃ��Ȃ�܂��B����܂ł̑������ς����A2018 �N�Ɏ�������܂ł̔����I�߂��̊ԁA����Ö@�Ɋւ��鎩���𐢂Ɍ����Ĕ��\���邱�Ƃ��A��Ȃ��Ȃ����̂ł��i����p������ژ^�Q�Ɓj�B���̂��ߖ{���́A�W�҈ȊO�ɂ́A������A�Ō�̏o�ŕ��ɂȂ�܂����B���̌��ʁA�u���a�\��N�Z���̃p���t���Ō�ɁA�ނ͏����܂����v�i�l�c�A1986 �N�A263 �y�[�W�j�A�u����p�������łɋ����Ă����v�i�l�c�A2001�N�A204�y�[�W�j�ƕl�c�W�������Ă���悤�ɁA���҂͂��̎��_�Ŋ������~�����ƌ������邱�ƂɂȂ�킯�ł��B�����ɂ͑傫�ȗ��R���Ȃ���Ȃ�܂���B

�@�v��Ɏc���ꂽ�o���ɂ��A��������⍲�X�ؖL���i���{���Nj���A����j�Ƃ̑Βk�i�����A����A1986�N�G���X�A����A1991�N�j�����ɂ���Ă��邽�߁A��������͂���ł悵�ƍl���Ă��������ł��m���S�n�B�Ƃ��낪�A2000 �N���ɂ��̍l�������߁A����܂ŏW�ς��Ă����L�^���A�V�������_�Ɋ�Â��Ă܂Ƃߎn�߂��̂ł����A�̒��s�ǂ̂��߂������āA��������������邱�Ƃ����ɂł��Ȃ��܂܁A2018�N 10 �� 23 ���ɉi�������̂ł����B�Ď����}���Ă���W�����قnj�̂��Ƃł����B

�@�w���_�����a���҂̎Љ���w���x�̃��r���[�ɏЉ�Ă������悤�ɁA�{���̏o�ňȍ~���A���⋳���Ŏg���e�L�X�g�Ƃ��Ĉ�A�̏����q��z�z���Ă����킯�ł����A����́A�W�҈ȊO�ɂ͓͂����Ƃ̂Ȃ������̂��̂ł��B���̑� 11 ����1976�N�U���ɔ��s���Ĉȍ~���A���҂̍l�������ɑ��������]�Ȑ܂��������悤�ł����A����𐳊m�ɒm�邱�Ƃ́A���ƂȂ��Ă͕s�\�ł��m���T�n�B���̂��߁A�{�������s���ꂽ�S�N�قnj�ɓW�J����邱�ƂɂȂ� �g���C�o�����_�h �ɂ��Ă��A����ɂ��̌�ɏ�������A���◝�_�̍ŏI�`�Ԃ炵�� �g���Q���_�h �ɂ��Ă��A���������̊W�҈ȊO�ɂ͒m���邱�Ƃ̂Ȃ��܂I����Ă��܂����킯�ł��B�g���Q���_�h �ɂ��ẮA�P���̃��[�t���b�g�����c����Ă��܂���B�l���Ă݂�A����͑�ςȂ��Ƃł��B

�@�{���́A����}���قɂ���������Ă��Ȃ��قǂ̋H�Q���Ȃ̂ŁA�����ꉽ�炩�̌`�ŕ�������\��ł����m���U�n�̂ł����A�����ł́A�{���̓��e���A���r���[�̘g���z���āA���ɗ��_�ʂ𒆐S�ɏڏq���܂��B����́A�s�\���Ȃ��̂ł���̂͂܂������Ȃ��Ƃ��Ă��A���̎��܂ł̎Q�l�����Ƃ��Čf���Ă��������ƍl���邽�߂ł��B

�@�O���Ɠ������A�{���̍\�������Ȃ�ٗ�̂��̂Łi�ڎ��Q�Ɓj�A�l�c�W�ɂ��Ĕ���i�Ǘ�`�q�j�̖ʐڋL�^����n�܂��Ă��܂��B�`�q�́A���⋳���ɏo�Ȃ��邱�Ƃƕ��s���āA�l�c�̐f�@���Ă��܂����B�����̕l�c�́A���҂Ƃ��̂悤�ȋ��͊W�ɂ������̂ł��B�l�c���g�̋L�^�����̂܂܌f�ڂ���Ă���̂́A���̂��߂ł��B

�@�O���Ɠ������A�{���̍\�������Ȃ�ٗ�̂��̂Łi�ڎ��Q�Ɓj�A�l�c�W�ɂ��Ĕ���i�Ǘ�`�q�j�̖ʐڋL�^����n�܂��Ă��܂��B�`�q�́A���⋳���ɏo�Ȃ��邱�Ƃƕ��s���āA�l�c�̐f�@���Ă��܂����B�����̕l�c�́A���҂Ƃ��̂悤�ȋ��͊W�ɂ������̂ł��B�l�c���g�̋L�^�����̂܂܌f�ڂ���Ă���̂́A���̂��߂ł��B

�@���e��{�l�̎�L���A����ƘA�g����`�ŕ��ڂ���Ă��܂��B�O���Ɠ������A�Ǐ�̌����⎡�Ìo�߂Ɋւ����L���Ƒ��⊳�Ҏ��g�ɏ������Ă���̂́A���Ì��ʂ����߂邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă��邩��ł����A��������̂܂ܑO����{���Ɍf�ڂ��Ă���̂́A���҂����ʂ��邱�Ƃ��Ȃ��������҂̎p���̌����ł�����̂ł��傤�B

�@�u�����a���×��_�\�\�Ǘ�����Ƃɂ��āv�Ƒ肷���T�͂ł́A�`�q�̎���̌�ɁA�S���I�����ɊW����u�����v�ɂ͂ǂ̂悤�Ȃ��̂����邩�A���҂�e�� �g���������h �Ƃ͉����A�e�́A�Ȃ��A�ǂ̂悤�ɂ��ĐS���I���Q�҂ƂȂ�̂��A���ʓI�ȋ����W�Ƃ͂����Ȃ���̂��A�Ƃ�������Ö@�̍����Ɋւ���^�₪�Ȍ��ɉ������Ă��܂��B����ɑ����āA���◝�_�Ɋ�Â��������s�Ȃ��Ă������z�s�̕ی��w�i���у��L�q�j����сA���⋳���̏���ł����� �g�S���Z�p�ҁh�i�����q�q�j�ɂ��Ĕ��Ⴊ�A����ɂ͒��҂ɂ�鏉����A�c�����̏������Ɋւ��鎖��A�C�����V�C�Ĕ��̎��Ⴊ����Ă��܂��B���ꂼ��̕Ŋ��҂�Ƒ��̎�L�����̂قƂ�ǂ��߂Ă���̂��A�{���̓����ƌ�����ł��傤�B

�@�����āA���҂̊�{�I�Ȏp����l���������A�u�lj������v�Ƃ��āA10 �y�[�W�قǂɂ킽���Đ�������Ă��܂��B�����܂ł���T�͂ŁA�{���o�ł̎��_�ł̏��◝�_�̑S�̑����A����ɂ��c���ł���悤�ɂȂ��Ă��܂��B�Ƃ͂����A�����̎��Ö@�◝�_�Ƃ͍��{����قȂ��Ă��邽�߁A���ꂾ����ǂ�ŏ��◝�_�𗝉�����̂́A���ۂɂ͓���͂��ł��B���̂��߂������āA���҂́A��U�͂ŏ��⋳���̏�ʂ����̂܂܍Č�������A��V�͂ł͕ی��w�̕Ɋ�Â��S��̏Ǘ���A��W�͂ł͕a�@�Ō�w�ƂT��̏Ǘ�����������肵�Ă��܂��B����ɂ́A�l�c�W�A�O�ԖM�]�i�������O�q���@�q���Ō�w���j�Ƃ́A����Ö@���߂�����k��̋L�^���A�قƂ�ǕҏW���Ȃ��܂��m���V�n�f�ڂ��A���◝�_�₻��Ɋ�Â����Ö@�̎��ۂ��c�����₷���Ȃ�悤�ȍH�v���{���Ă���̂ł��B���������\�����A���҂̓Ǝ������������̂ł��B

�@���͕����a�̍Ĕ����A�S���I�����ɂ����̂Ƃ݂Ȃ��B�����Ă��̐S���I���������҂��}���i�t���C�h�̗p��B�s���A��ɂł��邠�܂�ɖY�p�A���Ȃ킿���ӎ��Ƃ��Ă��܂����Ɓj���邩�炱���A���a�ւ̓����\�\�Ɠ��̏Ǐ�̏o���\�\���n�܂�̂��ƍl����B���������Ď��͊��҂��}�����Ă��܂��Ă���S���I�����𑼎҂��������A���҂Ɏw�E���Ċ��҂ɑz�N������B�܂�}������������Ƃ��A���҂͂��̏Ǐ������������ƍl����B�����Ă��̏Ǐ�̏����������A��L�������̎��×��_�̏ؖ��ł���ƍl����B�i12-13 �y�[�W�j

�@����܂ŒN�ɂ��킩��Ȃ��������ƂȂ̂ŁA���ꂪ���_��Îj��ł��ő勉�̔����ł���̂͂܂���������܂��A�����܂ł̋Z�@���̂��̂́A�t���C�g�̐_�o�Ǘ��_�ƂقƂ�Ǔ����ł��B���_���͂ƈႤ�̂́A���҂� �g���R�A�z�h ��҂̂ł͂Ȃ��A���Îґ����A���邢�͂��̋�������Ƒ����A���Y�̏Ǐ�̌����𐄗��A�w�E���Ċ��҂Ɏv���o������Ƃ����菇���Ƃ邱�Ƃł��B����ɑ��āA���_�ʂł́A�������̓_�Ő��_���͂Ƃ͑啝�ɈقȂ��Ă��܂��B�ЂƂ́A���ғƎ��̌o�����瓾��ꂽ�������A���̂悤�ɗ��_�̍����Ɉʒu�Â��Ă��邱�Ƃł��B

�@���̂悤�Ȏ��Â̎葱����i�߂�Ȃ��ŁA�����a�̍Ĕ��ɂ�����S���I�����Ƃ́A�����v���X���҂̂��������i�ꍇ�ɂ���Ă͂���ɁA�v���X�Ƒ��A���ɐe�̂��������j�ɂ���č\������Ă��邱�Ƃ�m��̂ł���B�����Ŋ��ҁi����щƑ��j�̎��o�����Ȃ������߂ɁA�����ɂ��čĔ����N���������A���ɂ����������߂����Ĕ��Ȃ����A�m�F������B���̔��ȁE�m�F�������A����Ɏ��Â�i�߂Ă��������ƂȂ�̂ł���B�i13 �y�[�W�j

�@���������Ƃ������ғƎ��̗p��ɂ��ẮA�O���w���҂ƉƑ��̂��߂̐��_�����a���_�x�̃��r���[�ɏڏq���Ă����܂������A��قǂ��炽�߂Ė{��������p���邱�Ƃɂ��܂��B�Ĕ��ɊW���鎖�����v���o�����邾���łȂ��A���������Ƃ������҂̓���������ɂ���߂��`�Ő���������ƁA���Ì��ʂ����܂�Ƃ��������������Œ���Ă��܂��B���҂̐l���d���邱�Ƃ���o���������҂̎��×��_�����Ƀ��j�[�N�Ȃ̂́A�]���̎��Î҂����̎葱�����s�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�قƂ�ǂ̏ꍇ�A���҂Ɠ������Ă��邽�ߎ����m���Ă���͂��̉Ƒ��ɍs�Ȃ킹��Ƃ����_�ł��B����́A�u��t��������Ƃ葫�Ƃ肵�Ă����̂ł́A���o����߂�B���Ƃ��ꎞ�I�ɏǏ���������Ƃ��ł��Ă��A���ꂫ��ɂȂ��Ă��܂��v�i87 �y�[�W�j���Ƃ��뜜�������߂ł�����܂����B���⋳���́A��ɂ��̋���̏�Ƃ��Đ݂����Ă����킯�ł��B

�@���̂��ׂĂ̎葱��������܂Ŏ��Îґ��Ƃ���Ă�����t�A�ی��w�A�Ō�w�A�\�[�V�����E���[�J�[�A�S���Z�p�ғ����s�Ȃ��̂łȂ��A���ґ����Ȃ킿���҂ƉƑ������炷�邱�Ƃɂ���āi�܂�]���̎��Î҂����͂��̎��×��_�ł͋���҂ƂȂ�A���ґ������Î҂ƂȂ�̂ł���j�A�����ɍs�Ȃ킹�悤�Ƃ���̂ł���B�i13 �y�[�W�j

�@���̂悤�ȕ��@�́A�����҂Ɏ���̎��ÂɂƂ�g�܂���Ƃ����_�ł́A�Y�ׂ͂Ă�̉Ƃ̓����Ҍ����ƒʒꂵ�Ă��܂����A�Ƒ������Î҂ɂ���Ƃ������@�_�́A���j�I�Ɍ��Ă����炭���ɂ͑��݂��Ȃ����������̂ł��傤�B�����Ă�����A���̎菇�ɏ]���čs�Ȃ킹��̂ł��B�ŏ��́A������ŋ߂̍Ĕ���Ǐ��̌�����T��A����ɂ���Đ������Ǐ�����߂邱�Ƃ�ڎw���܂��B���̌�̎菇�����m�Ɍ��߂��Ă��܂��B

�@�Ĕ����邢�͏Ǐ�̑����������߂���ɉ�������̂��Ƃ����A����� �g�k�s�h �ł���B�܂�A����܂ł̍Ĕ��ɂ��Ă����l�̎葱�����Ƃ��Ă����̂ł���B���͂₱�̂���ɂȂ�i�͂��߂Ă��̎��×��_��K�p����Ƃ��ɂ́A���҂͗}���̂��߂ɂȂ��Ȃ����Î҂��肦�Ȃ��̂ł��邪�j�A���҂͗��悵�Ď���̎��Âɂ�����悤�ɂȂ�B�܂����������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�@�������đk�s�͏����Ɏ���A�����œ��l�̎葱�����s�Ȃ��B�����́A�{�N�V���O�ɂ��Ƃ���Ȃ�Έꌂ�Ń_�E�������Ĕ��ɔ䂵�āA�����Ԃɂ킽���ĘA�������A���������C���e�[�}�̂͂����肵���_���[�W�ɂ��_�E���Ƃ�����ۂ̂�����̂ł���B��͂�}���Ǝ��a�ւ̓������N���Ă���B�i13-14 �y�[�W�j

�@�c��������}�����U���I�ɋN�����Ă��āA���ꂪ�v�t���ȍ~�ɂȂ�ƁA���̏�Ԃ��珉���̏������ɓ���A����̃e�[�}�ɉ������_���[�W�������Ƃɂ��}�����A�����邽�߂ɁA�ŏI�I�ɕ����a�̏����Ɏ���ƁA�����̒��҂͍l���Ă����킯�ł��B

�@�����Ŗ��炩�ɂȂ�̂́A�c�����ɂ����ė}���Ǝ��a�ւ̓����Ȃǂ̖h�q�@���̊��p���p��ɂ킽���ċN�����Ă����Ƃ������Ƃł���B�����ŗ}���Ȃǂ̏K�����̍������킩���Ă���B�����ė}�����N���������S���I���Q�҂��e�ł��邱�Ƃ��킩��A���҂����ʂ��ĕ����e�ɑ���s�M�A�����̍��������ĂɂȂ��Ă���B�܂��A�����Ŋ��҂Ɛe�Ƃ̊ԂɌ����邫��߂ė��ʓI�ȋ����W�̍������͂����肵�Ă���B�����Ŋ��҂Ɛe�̎��Ȕᔻ�E���ݔᔻ����A�����W��f���i���҂̉Əo�E�Ɨ������j������I�ɑI����B�i14 �y�[�W�j

�@�c��������}�����J��Ԃ��N�����Ă������ƁA�܂��A�}���Ƃ������@�͏K���̂悤�ɂȂ邱�ƁA�}�����N��������̂͑��Ȃ�ʎ����̐e�ł��邱�ƁA���̂��ߊ��҂͐e�ɑ���s�M���������ƂƂ��ɁA�e�Ƃ̊Ԃɗ��ʓI�ȋ����W�𐬗�������悤�ɂȂ邱�Ƃ���������Ă��܂��B���������āA���̂悤�ɂ��č�肠����ꂽ�����a�ƌĂ���Ԃ��甲���o�����߂ɂ́A�����W��f�ׂ��A�o���Ŕᔻ�������������ŕʋ�����̓I�ɑI������K�v������킯�ł��B���ꂪ�A�����̏���Ö@�����Ă������Â̓��ł��B

�@���c���Y�Ƃ̋������ł����w�s���̐��_�q���x�̃��r���[�ɏ����Ă������悤�ɁA���҂́A�������{��a�@�� �g�l�I�E�t���C�f�B�A���h �� �g����h ������A���߈ȏ�̂��Ƃ͂��悤�Ƃ��Ȃ����_���͂Ƃ������@�������ᔻ����悤�ɂȂ�킯�ł����A�ɂ�������炸�A�}���Ƃ������j�I�T�O�̑��ɂ��A�h�q�@���⎾�a�ւ̓����Ƃ��������_���͓I�T�O�����̂܂ؗp���Ă��܂��B

�@���҂͂��������̌̂ɁA���܂����₷���A���̂�����ʼn��X�ɂ��ăC�����V�C�Ĕ��i��q�A�}���͂��łɋN���炸���a�ւ̓����X���̂ݖڂ��Ĕ��j���N�����B��������点�邱�Ƃɂ���āA�͂��߂Ă��������̉������͂����悤�ɂȂ�͂��ł���i�����ł͂��߂ė\���I�ȕ\������������̂́A����Ɛ����Ⴊ�o�͂��߂��Ƃ��납��ł���j�B

�@������A�̎葱��������ԁA���҂̓��퐶���ɂ��Ă͂ǂ����邩�Ƃ����A���Ȃ̐ӔC�ɂ����čl���A�s�����邱�Ƃ�v�����Ă����B�����������K���͂��Ȃ��B�i14-15 �y�[�W�j

�@�ȏオ�A�{�����M�����̒��҂̗��_����ю��Ö@�̍��q�ł��B�O�̂��ߕt�����Ă����ƁA�����̒��҂̕����a���×��_�́A�t���C�g�̐_�o�Ǘ��_�Ƒ傫�ȈႢ�͂Ȃ������킯�ł����A����̌o����ʂ��ē����o���ꂽ���̂Ȃ̂ł����āA�P���ɐ��_���͂̕��@���a���Âɓ��Ă͂߂����̂ł͂���܂���B

�@���҂́A�����ɂȂ��鎖���A���҂̂��������A�e�̂��������A�S���I���Q�҂Ƃ��Ă̐e�A���ʓI�ȋ����W�Ȃǂɂ��āA���Ƃ����`�ŁA��͂�Ȍ��ɐ������Ă��܂��B�O���ł̐��������������ꂽ�`�Œ���Ă���i15-16 �y�[�W�j�̂ŁA�ȉ��ɂ��̂܂Љ�Ă����܂��B

�@�@�� �Ĕ��ɊW���鎖��

�@�y�q�́A25 �̓Ɛg�̐��w���t�ł��m���W�n�B1971�N�U�� 11 ���ɏ����������߁A�w�Z������̎w���ŁA������a�@����f������A���҂̐f�Ï��ɓ]�サ�Ă��܂����B�܂��Ȃ����炩�ɂȂ����̂́A�R���s���[�^�̎��Ƃ��߂����ē����̋��t�Ƃ̊Ԃɑΐl�W��̈�A�́u�C�U�R�U�v���N���������Ƃł����B���̂��Ƃ����炩�ɂȂ�A�����ɍ��Z���t���璆�w���t�ɓ]���Ă���́A�������ԂŏǏ��܂�͂������̂́A���ׂȂ��Ƃœ��h����X�����܂��c���Ă��܂����B

�@���⋳���ɒʂ��Ă����y�q�́A10 �����قnjo�������ɁA�����̐������O����s���肪�N�����Ă������Ƃ��v���o���A����悤�ɂȂ�܂����B�����ɂ́A�����R���s���[�^�̎��Ƃ��W���Ă����̂ł��B�����́A�R���s���[�^�����ɂ́ACOBOL �� FORTRAN �Ƃ���������őg���O�̃v���O�������K�v�ł����B���҂́A�y�q�ɁA�R���s���[�^���W����o�����ɂ��āA���̌o�߂��܂Ƃ߂Ē�o����悤�w�����܂����B���ɁA��o���ꂽ��L�����v�ȓ_���o���A������A�K�v�ŏ����̒��߂������Ȃ�����p���܂��B

�y�q�̎�L

�y���a�̏����i�K�z���a�T�N�O�̑�w�Q�N�̎��A�A���o�C�g�̂��߂ɁA���F�ƈꏏ�ɃR���s���[�^�E�v���O���~���O�̐����������Ƃ��������B�قƂ�Ǘ����ł��Ȃ��������A�킩��Ȃ��Ƃ�������₷�邱�Ƃ��Ȃ��������߁A�܂��܂��킩��Ȃ��Ȃ�A�s����ɂȂ����B���̂��Ƃ͒N�ɂ�����Ȃ������B�킩��Ȃ��ƒ��߂Ă��������������Ƃ��Ȃ��A�s����ɂ��Ȃ�Ȃ������̂�������Ȃ����A�ꗬ���Z�o�g�̎����͑��̒N�����D��Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ������B���̂��߁A�u�F�l�ɂ킩���āA���ɂ킩��Ȃ����Ƃ����ӎ��̗��ɂȂ��ė}������Ă��܂����v�B�u���l����A�y�q�́Z���o�g�Ȃ̂ɂł��Ȃ��A�Ǝv����̂����₾�����v�B

�@�y�q�́A�ꗬ�Z�̏o�g�ł��邱�ƂɗD�z��������Ă������߁A�u�������Ɏ��͂��Ȃ��Ƃ킩��Ɨ��ɕς��A�����ӎ����Ă�����߂邱�Ƃ����Ȃ�����A�Ǐ�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����v�Ə����Ă��܂��B�t�Ɍ����A�ꗬ�Z���o�Ă��Ȃ����F�����ɁA���ӎ��I�ȕΌ��������Ă����Ƃ������Ƃł��B���̂��߁A�u�ޏ���ɍ��ʊ��������Ȃ��悤�ɂƂ߂Ăӂ�܂��Ă��A���ӎ��̕Ό��͂Ƃ�Ȃ������v�i42�y�[�W�j�̂ł����B

�y���a�Ɏ���ߒ��z�����̂Q�N�قǑO�ɓ�����1969�N�V���A�L�������Z�ɋΖ����ĂP�N�ڂ̎��ɁA������w�Z�ŃR���s���[�^�̍u�K��������B�u���x�̒Ⴂ�w�Z�ł��u�K��ɁA����������ŏo�Ȃ���ƌ��������ƂɈ����ڂ��������B�ꏏ�ɍu�K�����a����́A�\�ɏo���Ă͌���Ȃ����A�S�̒��ł́A����ȍu�K��������łƎ����o�J�ɂ��āA�y�ׂ��Ă���悤�Ɏv�����B��u�҂̑����́A�����錨�����ł͒��x�̒Ⴂ�w�Z�̐搶�����������B���́A�w�Z��A���̍u�K���ɂ��Ă���l�����ɍ��ʊ��������Ă����B������A����Ȑl�����Ǝ��������Ȃ̂��Ƃa����Ɏv����̂͂��₾�����v�B

�@�u�������i�������Łj���x�̒Ⴂ�l�����̏W�܂��Ă���̂����Ă������肵�āA���s�����ȂƊ������B�����s�����ƌ����o�����̂����A�R���s���[�^�[�u�K��Ƃ�������I�Ȃ��̂֗��悵�čs���Ƃ����A�����Ƃ�����������悤�Ƃ����S�����������B�܂��A�Ⴂ�A�͂���������̐搶��������M�S���Ƃ����Ƃ�����������悤�Ƃ����S�����������v

�@�����ł���A�Ō�܂ł�����Ǝ�u���A���e���\���ɔc������悢�킯�����A����͂�����Ȃ��������ߑS���킩��Ȃ��܂܂������B�u���������x�̒Ⴂ�l�i�w�Z�̖��O�Łj���킩���āA���ɂ킩��Ȃ����Ƃ����炩�ɂȂ�ƁA���͕s����ɂȂ�A�Ǐ���o�����B�i�ނ�ɑ��āj�S�R���ʊ��������Ă��Ȃ���A���͂킩��Ȃ��Ă�������Ƃ�����߂��邩��Ǐ���o���Ȃ��Ǝv���v�B����ł́A�������Ζ����鍂�Z�́A�����ɂ̓��x���̍������錨�������Ǝv���Ȃ���A��������ł́A����ȊO�̎҂ɑ��ėD�z��������Ă����B�i43 �y�[�W�j

�@�����̂P�N�O�ɓ�����1970�N�U���A�ʂ̃R���s���[�^�E�v���O���~���O�̍u�K��ɁA�a���@�ƂP�N��y�̂c���@�ƈꏏ�ɎQ�������B�ŏ��͓��e�𗝉��ł������A����ɂ킩��Ȃ��Ȃ����B���K�ł́A�a���@���N���̃��|�[�g���ێʂ��ɂ��Ē�o�������A�u�킩��Ȃ��ł����Ƌ�����̋C��������������Ǐ���o���Ȃ������v�B

�@���N�W���A�ʂ̍u�K��ɂa���@���܂߂��R�l�ŎQ���������A��͂薞���ɂ͗����ł��Ȃ������B���N 10 ���A�Ζ���̍��Z���f�А��̃R���s���[�^�����邱�ƂɂȂ�A���w�����Ɍ������Ǝ҂ɂ��u�K��J���ꂽ�B10 �N��ɂ͂قƂ�ǂ̊w�Z�ɓ�������邾�낤�Ƃ����b�͕����Ă������A�ȑO����A�u�R���s���[�^�[�����{��`�A�����Ď��{��`�͈������́A�ƌ��߂��Ă����v���߁A�u�R���s���[�^�ɕΌ��������āv�����B���̍u�K��ɂ͗p�������������ߒx�������B���e�͂�͂�킩��Ȃ��������A�R���s���[�^����������邱�Ƃɂ��Ď������Ȃ��������߁A�v���O���~���O�̕K�v�����悭�킩���Ă��Ȃ������B�i43-45 �y�[�W�j

�y�����O�̈�A�̏o�����z���N 11 ���A���悢�搔�w�Ȍ������ɃR���s���[�^���������ꂽ�B�f�Ђ̎Ј��炵�����N����������̎d�����A�u���ɂĂ��ς��ƁA���炵���قǂ��܂������v�������A��͂�悭�����ł��Ȃ������B������������̒��ŁA���w�S�̂̎�C�ł���h���@���A���U�̋����ŃR���s���[�^�̎��Ƃ����Ă���̂�m�����B���̎��A�y�q�́A�u�f�Ђ̌�ɔ����������Ă����v���߁A�ʂ̃v���O���~���O����ł��� FORTRAN �̕����n�߂��B����A�u�@�B�̑���@���킩��Ȃ������̂ŁA���k�ɂ͂����܂ŋ����Ȃ��Ă�����ƍl���Ă����̂����A�h����͂����܂ŋ����Ă���炵�������v�i45-46 �y�[�W�j�B

�@1971�N�Q���A�y�q�� FORTRAN �̏����I�ȎQ�l�����w�������B�u���̖{��ǂ�ł����A��������Ƃ��Ă��镪�����߂���Ǝv�����B�t�H�[�g�����͂����Ƃ��͂���Ă���v���O���~���O����ŁA������C�����Ă����Ζ��ɂ����낤�ƍl�����v���߂����������ł��B�������Ȃ��炱��ł́A�����Ɋ��S�ɔw�������Ă��邱�ƂɂȂ�܂����A�y�q�́A���̂��ƂɋC�����Ă��Ȃ������̂ł��傤���B

�@�R���s���[�^����������邱�Ƃ��A�O�N�� 11 ���̑���̐����̂��Ƃ��A�u�o�������ɒm�炳�ꂽ�v�Ɗ������B�����́u��݂���Ă��܂��v�̂�����Ď��₵�Ȃ������̂͂܂������A�u�h���ЂƂ�ŏ���ɂ��Ƃ��^��ł������̂��������B���������������ǁA�h����̑O�ɏo��Ƃǂ����Ă��f���ɂȂ�Ȃ������v�B

�@1971�N�̂S��������A�h���@���ʂ̓����Ƃ��т��уR���s���[�^�v���O���~���O�̂��Ƃőł����킹�����Ă������A���k�ɋ����邽�߂��Ƃ͋C�Â��Ȃ������B�T�� 10 �����A���猤�����\��ɏo�Ȃ���悤�������ꂽ�B����́A�h���@�炪���k��Ώۂɍs�Ȃ��Ă����������ƂɊW���锭�\������B�����܂Řb���i��ł��邱�Ƃ͑S���m��Ȃ��������A�y�q�́A���̔��\��̎�|������܂ł̌o�߂��m��Ȃ��܂܁A���̔��\��ɏo�Ȃ��邱�Ƃ���������B�����m��Ȃ��܂܂ł����̂́A�u��݂��݂�������Ȃ����������������Ŏ��o���Ă��Ȃ������v���߂������B�Ƃ��낪�A���̘b���܂ł́A�h���@�����U�̃R���s���[�^���Ƃ����Ă��邱�Ƃ�m��Ȃ��ł����B

�@��q�̂悤�ɁA�y�q�́A1970�N 11 ���̎��_�ŁA�h���@�����U�̐��w�ŃR���s���[�^�̎��Ƃ��n�߂Ă���̂����m���Ă����͂��Ȃ̂ɁA�u�h�����U�̃R���s���[�^���Ƃ����Ă��邱�Ƃ�m��Ȃ��ł����v�Ə����Ă���̂́A�Ȃ��Ȃ̂ł��傤���B�g�}���h ���������Ƃ��Ă���ł��B

�@�u�R���s���[�^�[�������\��Ƃ������t���o�Ă��Ď��ۂɍs�Ȃ��邱�Ƃ��āA�s����ɂȂ��Ă������v���A�u���̂Ƃ��̎��̐S���ɂ��ẮA�܂��悭�v���o���Ȃ��Ƃ��낪����v�B��������ƁA�g�����h ����Ă��Ȃ� �g�}���h ���܂��c���Ă��邱�ƂɂȂ肻���ł��B�������Ȃ���A���̌��ʂƂ��Ăy�q�̘b���ꗂ��������ƍl���邱�Ƃɂ́A���X�ނ肪����悤�Ɏv���܂��B

�@�T�� 16 ���i���j���������\������B�n���̍��Z���܂߂āA�������̔��\���s�Ȃ�ꂽ�B�L���͈͂�������Ƌ����Ă��鎖����m���āA�u���S����Ɠ����ɂЂ��ځv���������B���̈���ŁA�����Ȃ�Y�ƊE�̕��j��v���ɒ����ɏ]���Ă��邾���ł͂Ȃ����ƁA���ɂ���C�������������B�����̍��Z����́A�h���@���A�i���@�Ƃ̋��������\�����B���̔��\���āA���߂Ăh���@�����k�ɃR���s���[�^�̎��Ƃ����Ă��邱�Ƃ��킩�����B��������ƁA����܂ł킩���Ă����悤�Ȃ��Ƃ������Ă��Ă��A���܂ЂƂ������R���������Ƃ������ƂȂ̂ł��傤���B

�@������A�u���U�R���s���[�^�[�������Ă��邪�A���Ȃ�������Ă݂Ȃ����v�Ƃh���@�ɗU��ꂽ�B�h���@�́A�T�� 27-29 ���̒��ԃe�X�g�̑O�ɂ��̎��Ƃ����Ă����炵�������B�y�q�͍��U�̐��w�̐ӔC�҂ɂȂ��Ă������߁A�h���@�́u����I�Ȃ����v�ɕ��𗧂Ă��B�u���͐ӔC�҂Ƃ��ĕs�\�����������Ƃ�F�߁A���Ȃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ����A�h����͑S���������Ă����v�B

�@���̎��A�u���Ȃ��ƌ����A�������R���s���[�^���ꕔ�̐��k�ɋ����Ȃ����ƂɂȂ�A�Ђ��ڂɂȂ�B���Ɠ������v���̂́A���������炢���̂�����킩��Ȃ������B������h���@�ɕ������Ƃ��ł��Ȃ��������A�h���@���쐬�����v�����g���g���̂����₾�����B����ƂāA�f�А��̃R���s���[�^�������߂̃v���O���~���O������m��Ȃ���A���̂�肩�����m��Ȃ����߁A���͂Ńv�����g����邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B�����āA���ۂɃR���s���[�^�𑀍삷����@���킩��Ȃ��������A������h���@�Ɏ��₷�邱�Ƃ��ł��Ȃ������B

�@�ȏオ�A�y�q���ŏ��ɒ�o������L�̊T���ł��B�������Ȃ��炱��ł́A�g���������h �䂦�Ɏ���ɒǂ��߂��Ă������o�߂͂킩����̂́A�̐S�̂U�� 11 ���ɔ��a�Ɏ��钼�O�̌o�߂ɂ͂ЂƂ��Ƃ��ӂ���Ă��܂���B����������Ȃ�O�̎��_�̂��Ƃ܂ł��������Ă��Ȃ��̂ł��B���̎�L��ǂ��҂́A�����ɁA�i�P�j�R���s���[�^���ƂƂ����������Ƃ����h���@�Ƃ̑ΐl�W���ǂ��l���邩�A�i�Q�j�Ǐ͂�����o���U�� 11 ���܂ł̐����Ԃ̃R���s���[�^�̎��Ƃ͂ǂ��Ȃ��Ă����̂��A�Ƃ����Q�_�������܂��B���̎w�E�����y�q�́A�u���R�Ƃ��Ȃ���v�ԓ����A����A�ȉ��̂悤�Ȏ�L���o���܂��B

�y�lj���o���ꂽ��L�\�\�������O�̐S�̓����z�h���@�̎w�����������I�ł��邱�ƂŁA���U�̐ӔC�҂Ƃ��Ẵv���C�h���������B�����A�h���@�ɕ������Ƃ́A�u���̎����S�����`���N�`���ɏ����邱�Ƃ������v���߂ł��Ȃ��������A�h���@�̍�����v�����g���g���Ď��Ƃ��邱�Ƃ��A�����̎����S�������邱�ƂɂȂ�B�������ꂽ�R���s���[�^�Ŏg���錾���}���قł���������������A����ł��킩��Ȃ��Ƃ��낪�c�����B���ۂɃR���s���[�^�ɂ�������v���O��������邱�Ƃ́A�����ɂ͂ł��Ȃ������B�����ŁA�R���s���[�^���ꂪ�킩��Ȃ����Ƃ����܂������Ƃ����B���ꂪ�킩��Ȃ����߂ɋ����邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ��������k�����ɒm����̂́A�u���ʂقǂ炩�����v�B

�@�T�����̒��ԃe�X�g�̑O�ɁA����҂̎��Ƃ������B����́A�h���@�Ɂu���Ȃ�������Ă݂Ȃ����v�ƌ���ꂽ���߂������B�u�������ăv�����g������A���ԃe�X�g�O�ɃR���s���[�^�[�W���������Ƃ����v�B�����܂ł͂���܂ł̒m���ʼn��Ƃ��Ȃ������A�h���@���A�e�X�g�̗\����T�� 29 ������U���T���ɁA����ɂ͂U�� 12 ���ւƉ����������B�e�X�g�܂ł̎��Ƃł́A�e�X�g�ɔ��������K�������Ă����B�R���s���[�^�̎��Ƃ́A12 ���̃e�X�g���I����Ă���n�߂悤�ƍl���Ă����B�u�R���s���[�^�ő傫���������Ă������A���ȏ��̐i�x�̂ق��ł��������������v�i��ɔ����������Ƃ����A�����O�̂P�T�Ԃ͗��K�������邱�ƂɂȂ��Ă������A�������������ꂽ���߁A���̋��t�͐�ɐi�ݎn�߂��B�Ƃ��낪�A�y�q�͂��ꂪ�ł��Ȃ��������߁A���K�����Ђ����炭��Ԃ��Ă����j�B

�@�����ł��u����a�C�ɒǂ����܂�Ă����ߒ������Ȃ�͂�����Ƃ��߂��B11 �����傫���_�E���i���ƒ��A���k�̑O�ŗ��������j�������B����̓e�X�g���O�̓��v�B12 ���͎����̌������ŏo���Ȃ����߁A�j���@�������ē߂Ă���邱�ƂɂȂ��Ă����B�u���ɑ��k�Ȃ��A�D�ӂɎƂ��قǎ��̂��Ƃ�z�����āv�h���@���j���@�ɗ���ł��ꂽ���߂������B����ɂ������S��������ꂽ�B����I�Ȃ̂́A�e�X�g��̃R���s���[�^���Ƃ̃v�����g�����Ȃ������ɂ�������炸�A�����N�ɂ����k�ł����A�����̂��������̂��߁A�����}�����Ă��܂������Ƃ��B�i42-51 �y�[�W�j

�@���̎�L�ɑ��āA���҂́A�܂����������Ă��镔���������c����Ă���A�z�N�̕s�\���ȂƂ�������邱�Ƃɉ����āA�h��C�Ɏ���������̂��������ɂ��Ă̔��Ȃ��s�\���ł��邱�ƁA���w���t�ł���ɂ�������炸�A�R���s���[�^���ꂪ�K���ł��Ȃ����Ƃ̎��o���s�\���ɂ����o�Ă��Ȃ����ƂȂǁA�������̖��_�����邱�Ƃ��w�E���Ă��܂��B�m���ɂ���ł́A11 ���̎��Ƃ̍Œ��ɔ��a�������R���S���킩��Ȃ��܂܂ł��B

�@�Ƃ͂����A���̒i�K�ɂȂ�ƁA����܂ł̕s����́A�������Ԃ̂܂܂��Ȃ���P����Ă����悤�ł��B�u�ޏ����P�N�ȏ���Y�܂��Â������̖��n���͑傢�ɐӂ߂��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����A�������ޏ��������Ƃ����W�c����̏�œƗ́i�ޏ��͍�N�H����Əo�����āA�Ɨ������̓��ɂ͂����Ă���j�ŏ��������̒[���������Ƃɑ傢�ɒ��ڂ��Ăق����v�ƁA�y�q�̑O�����ȑԓx��w�͂�]�����A�u���̎w�E�ɂ���Đ^�̉����ɂ������������Ƃɂ����ڂ��Ăق����B�����Ɋ��҂̎��o�̉\���ƁA�����]�����Î҂Ƃ���Ă������̂̋���҂Ƃ��Ă̖��������o���Ăق����v�ƌ���ł��܂��i52 �y�[�W�j�B

�@���҂́A���̂悤�ɁA����̕s�\���ȑΉ��Ȃ������ŁA�����a���҂̖��_�𗦒��Ɏw�E���Ă��܂����B�����āA���̎w�E�ɑ��Ċ��҂������ɉ����悤�Ƃ���O�����Ȏp���ɁA�����a�Ƃ�������̐��_������ �g���S�����h ����\�����]�����o���Ă����̂ł��B���̎p���́A�Ō�܂ŕ����Ȃ������悤�ł��B

�y�� ���z �����a����������܂Ōo�߂��A����������҂ɂ���Ă��̂悤�ɍ����ɕ��ꂽ����́A���E�̐��_��w�j��ł��A���̂y�q�̎��Ⴊ���߂Ă̂͂��ł��B���҂́A����𗧂����点�����Ƃ������Ҏ��g�̋�����]�d���邱�Ƃɉ����āA�����Ƃ����q�ϓI�w�W��ʂ��Ă���𖾂炩�ɂ����̂ł��B�O���ŕ��ꂽ������́A���������������ɁA����قǖ��m�Ȃ��̂ł͂���܂���ł����B�{��ł킩��̂́A�ЂƂ̃e�[�}�ɂ܂���A�̏o��������� �g�}���h ���d�Ȃ������ʁA�����a�̏����Ɏ���Ƃ��������ł��B

�@�����a�̊��҂����҂Ƃ̏��������ɑ��鋭���������������Ă��邱�Ƃ��A���̎��Ⴉ����킩��ł��傤�B�����āA������������������Ǝv�����ނƁA���̑���ɑ��ċ����Ό��⍷�ʈӎ�������킯�ł��B�܂��A����̎����S�̏������Ђǂ�����Ă��邱�Ƃ��킩��͂��ł��B�����̓_�ɒ��ڂ������҂́A��ɁA����̑���ɑ��� �g���ȑ��压�̏����h �������Ƃ��� �g���C�o�����_�h ���\�z����悤�ɂȂ�̂ł��B

�@���̌��ʂƂ��āA���҂̍l�������́A�����̂ǂ̗��_�Ƃ����S�ɑΗ����邱�ƂɂȂ�܂����B���̎��_�ŏ��◝�_�́A����܂ňȏ�ɓƎ��������߂��ƌ�����ł��傤�B��ɖ��炩�ɂȂ�킯�ł����A����́A���҂�Ƒ�����Ƃ���A����܂ňȏ�ɑ���ɂ���Ȃ��Ȃ邱�Ƃ��Ӗ����Ă����̂ł��B

�@�������A�{���́A�����I�����_����������鏭���O�ɂ܂Ƃ߂�ꂽ���̂Ȃ̂ŁA���̖G��͎U�������Ƃ��Ă��A�����ɏœ_���i���Ă���킯�ł͂���܂���B���̂������ƌ����ׂ����A���É���w���_�Ȃ̊}���Âɂ�鏑�]�i�}���A1974�N�j���w���_��w�x�Ƃ����嗬��厏�Ɍf�ڂ���Ă���̂ł��B����́A�w���_�����a���҂̎Љ���w���x�̏��]�������A���҂ɂ�钘���̏��]�Ƃ��Ă͗B��̂��̂ł��m���X�n�B

�@�����I�����_���������ꂽ�̂́A�Ƒ��Ƃ͖��W�ɖ{�l�̐ӔC�ōĔ�����A�C�����V�C�Ĕ��Ɩ��Â���ꂽ����ȍĔ��ɒ��ʂ��邱�ƂɂȂ����������ł����B���̂��߁A�{���ɂ��A���̉ߒ��œ���ꂽ�ώ@���������Ȃ��炸�L�^����Ă��܂��B

�@��q�̂悤�ɁA�����a���҂� �g���������h �ɂ́A�u���ꂪ�K�v�Ȏ��Ԃɂ����Ă������̐ӔC�ōl���A���肵�悤�Ƃ��Ȃ��v�Ƃ����������܂܂�Ă��܂����A����E���ӂ̔O��������邽�߂̗}���Ƃ��������_�ɂ́A���̎��_�ł͂܂��H�蒅���Ă��܂���ł����B����́A���҂���㈓I���_�ɂ���Ăł͂Ȃ��A�ڂ̑O�̎����̊ώ@��ʂ��Ď��Ö@�W������Ƃ����A�Ȋw�̗��O�ɒ����ɏ]���Ă������Ƃ̌����Ȃ̂ł��傤�B�����̒��҂́A��̎����I�����_�ɂȂ��鏊�������ɓ��Ă��܂����B���̂��Ƃ������L�q�ɂ́A���̂悤�Ȃ��̂�����܂��B

�@�i�Q�j�����a�̊��҂́A�e����̐S���I�������ł��Ă��Ȃ����߂������āA�u���含�v�ɖR�����A���ׂĂ�l�̂����ɂ��Ă��܂��悤�Ƃ���X���������Ɏ����܂��B���҂͂����ŁA�����I�Ȍ`�Łg�}���������h�����悤�Ƃ���ƁA���҂̒�R�������Ȃ�ƌ����Ă���킯�ł��B

�@�i�R�j�u���l�k�����͐e�l����Ԃ��ꂽ�v�ꍇ�Ɣ�ׂāA�����̐ӔC�ōĔ��������ɂ͗}������������ɂ����Ƃ��������́A�{�������M�������_�̒��҂̎p���m�Ɏ������̂ł��B���̌�̎����I�����_���炷��A���ׂĂ������̐ӔC�ŕ��ꂽ���ƂɂȂ�̂ŁA�u���l����Ԃ��ꂽ�v���߂ɍĔ�����Ƃ������Ƃ́A���ۂɂ͂Ȃ��킯�ł��B���������āA���̎��_�ł́A���_�I���ꂪ�Ƃ�Ă��Ȃ��������ƂɂȂ�܂��B�����āA�����I������}��悤���߂�ƁA���҂͂���܂ňȏ�ɋ�����R�������Ƃ�����肪���サ�Ă���̂ł��B���̎��_�ŁA���Âɑ����R�Ƃ������ۂ�T�O���A����܂łɂ��܂��ď��◝�_�̑O�i�Ɍ�����悤�ɂȂ�܂��B

�@�u�ŏ��̂���������R���銳�҂Ƒ����o������̂́A��͂�����čs�������ւ��������B���������̂����������������Ă��Ȃ������B���ȐӔC�A���Ȍ���Ƃ����_�����Ă��Ȃ������v�i258 �y�[�W�j���ʂ��Ƃ��锽�ȓI�Ȕ���������܂����A���ґ��̒�R���{�i�I�Ɍ�����悤�ɂȂ�̂́A�i�R�j�Ƃ��֘A���Ă��āA���҂̐ӔC�ōĔ������Ƃ����l�������ɗ����Ď��Â�i�߂�悤�ɂȂ��Ă����̂��Ƃł��B�U��Ԃ��Ă݂�ƁA���҂ɑ��钘�҂̑ԓx�́A���̎��_�ł͂܂��܂��Â��������ƂɂȂ�܂��B���ۂɁA���҂͂��̌�A�u����͕ϐg�����v�Ɗ��҂Ɍ������ČJ��Ԃ��������A���҂����ɑ��Ă���Ɍ������ԓx���Ƃ�悤�ɂȂ��Ă䂭�̂ł��B

�@��R�ƊW�̐[���C�����V�C�Ĕ��́A���̂悤�ɐ�������Ă��܂��B

�@�}�����������Ă����Ȃ��Ŏ����̕a�C�̖{�Ԃɂ��ė������Ă������҂��A�Ō�ɓƗ������ꍇ�A���邢�͉Ƒ������ȕϊv���Ƃ��Ă��͂�L�Q�Ȏh���������Ȃ��Ȃ����ꍇ�A�����Ŏ���̐ӔC�łԂ�Ă��܂���Ԃ������B���̂Ƃ��}���͂��͂�N�����A���������A�����W�� �g���a�ւ̓����h �X���݂̂��\�ʂɏo�Ă���B��������͑O���w���҂ƉƑ��̂��߂̐��_�����a���_�x�ł� �g�C�����V�C�i�ӎ��I�ȁj���a�ւ̓����h �ƕ\�������B�i62 �y�[�W�j

�@�����āA���̍Ĕ��́A���S�Ɏ��g�̐ӔC�ŋN����A���l�ɐӔC��]�łł��Ȃ����߁A����̎��Ԃ����Ƃ����܂������Ƃ���i61 �y�[�W�j�Ƃ��������������Ă��邱�Ƃ�t�����Ă��܂��B������A�����̒��҂̊ώ@�������瓱���o���ꂽ�����ł����A��قlj�������悤�ɁA��̗��_���炷��ƁA���Ȃ��Ƃ������I�ɂ܂������Ă��邱�Ƃ��������ɂ킩��܂��B�ӂ��̍Ĕ������ׂĎ���̐ӔC�ŋN����̂ŁA����̓C�����V�C�Ĕ��̏����ł͂Ȃ��Ȃ邩��ł��B

�@�������Ȃ���A�{�e�ł͏ڂ����ӂ�܂��A�����ɂ͌�N�̗��_�̏o���_�ƂȂ�d�v�Ȓ��z���L����Ă��܂��B�����a���҂́A�}�������ɂ���āA����܂ł̎��ꎩ����Ԃ������������A����Ȃ�� �g���R�h �ɍs������悤�ɂȂ�킯�ł����A���̌��ʂƂ��āA���Љ�I�Ȍ������ڗ��悤�ɂȂ�A����ɂ̓C�����V�C�Ĕ��Ƃ����A�����a�̖{�������炯�o���悤�ȏ�ԂɊׂ炴������Ȃ��Ȃ�Ƃ������Ƃł��B���̏�Ԃ��A�^�̈Ӗ��ł̎����Ƃ����ŏI�I�Ȓi�K���璭�߂�ƁA���̏�Ԃɂ��銳�҂́A����Γ�d�̉��ʂ����Ԃ��Ă��邱�ƂɂȂ�ł��傤�B�ӂ��̍Ĕ��Ƃ������ʂƁA���ꂪ�͂����ꂽ��̃C�����V�C�Ĕ��Ƃ������ʂł��m��11�n�B������ɂ���A�C�����V�C�Ĕ��́A�g�}�������h ���o��������ɂ��������Ȃ��͂��̂��̂Ȃ̂ŁA��ʂɂ͑S���m���Ă��Ȃ���Ԃł���悤�Ɏv���܂��m��12�n�B

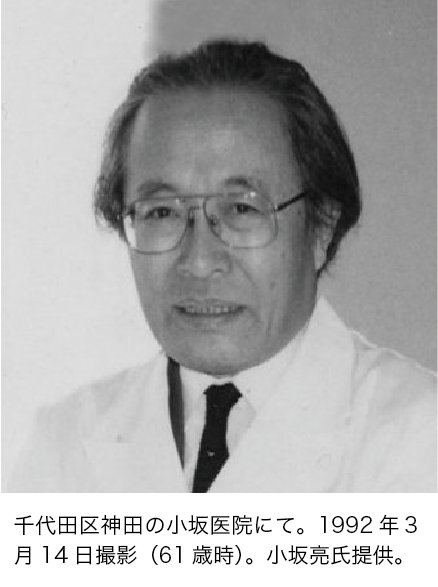

�@�l�c�́A��ɒ��҂� 40 �N�߂��ɂ킽���Ď��X�ɍU������悤�ɂȂ�킯�ł����A���Ƃ��Ƃ͒��҂̓s������a�@����̓����ł���A���̌�A�{������ׂ��n�搸�_��Â����H���Ă������҂Ɋ�������A����ΐ��̊��҂�Ƒ��Ƃ����ɐڂ��ׂ��A���҂ɋ߂��p���Ŋ�������悤�ɂȂ����Ƃ����o�܂�����܂��B�����āA���҂̌��ǂ��悤�ɂ��āA�����s���_�q���Z���^�[�Ζ����o�āA1974 �N�ɁA�Â�����̓��������낤���Ďc����Ă��������̏��ɁA���f��ϋɓI�ɍs�Ȃ����_�ȃN���j�b�N���p�C�I�j�A�I�ɊJ�Ƃ����̂ł��B�����Ɏ���܂ł̕l�c�̊����ɂ��ẮA�w���̐��_�����a�_�x�i2001�N�A��w���@�j�ɏڂ����`���o����Ă��܂��B

�@���Ȃ݂ɁA�����ɂ킽���ĕl�c�Ɠ����p���Ŋ�������悤�Ȑ��_�Ȉ�́A���N�O�Ɏ����������̉������̂悤�Ȑ^�̈Ӗ��ł̍ݑ��È�i�����A�|�V���A2009�N�G����A2013�N�j���������̂Ɠ����悤�ɁA���݂ł��������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�܂��Ă�A���_�ȕa�@�ɋΖ����A���҂�҂����̈�t�ł́A�ЂƂ�̊��҂𑱂��� 30 �N���f��͓̂���ł��傤���A�l�c���s�Ȃ��Ă����悤�Ȍ`�̉��f�Ȃǂł��悤�͂�������܂���B�l�c�́A����قǂ̒����ɂ킽���Ċ��҂��ЂƂ肸�ׂ����ώ@�A�L�^���Ă������炱���A�|���l�Ȃ��̕����a���������Ă����킯�ł��m��13�n�B

�@�l�c�́A����̐f�Îp���ɒ��҂̉e����F�Z���c���Ă��܂����B�u�w������ˑR�����a�͏���������Ĕ������肷��x�Ɛ��_�Ȉオ�v������ł���͔̂�Ȋw�I�ł͂Ȃ��̂��v�i�l�c�A2001�N�A171 �y�[�W�j�Ƃ��Ď���̊����N���ɂ��������ŁA�����a�̍Ĕ��ɂ́u�w�������������邾�낤�x�Ə������Ԃ������Ėʐځv�i�����A150 �y�[�W�j���Ă������Ƃ��A�����i�w���̐��_�����a�_�x�j�ɏ����Ă���̂��A���̏؍��ł��B

�@���ɂ��A����� �g��Y�h ���p���������Ƃ𗠂Â��锭�����A�������̒����Ɍ��邱�Ƃ��ł��܂��B���̑�\��Ƃ��ẮA���̂悤�Ȃ��̂�����܂��B�u���a�̓��@�͂͂����肵�Ă���B�����S���ٖ��ǂłs���Ŏ�p�����B�Ƃ��낪���̒���ӂ���̈�҂���w����Ȃ��̎�p����K�v�͑S���Ȃ��B�ނ��Ȃ��Ƃ������ˁI�x�ƌ���ꂽ�B���łɂ���ƍ���� 20 �����~�̋����g���Ă���B���������̋��̓P���C�h�̂悤�ɋ���ȐՂ��c���Ă���B�w�ނ��Ȃ��Ƃ������x�ƈ�҂Ɍ���ꂽ���ォ�獨���A�s���A�s���B��_���Î����A�ڐG�Ƃꂸ�v�i�����A116 �y�[�W�j�B

�@���̎�̔����́A���ɂ���������܂��B���̈ꕔ����������ł��A���̂悤�ɂȂ�܂��B�u���̕�A���_�o�Ől�������Ă����R�Ƃ��Ă���B�}�X�����A�e��B�w�����a������e�x�̓T�^�v�i�����A149 �y�[�W�j�A�u�ށk��l�͂قƂ�ljƂɊ����Ȃ��i����Ŕ��a��Ƃꂽ�̂��H�j�v�i�l�c�A2006�N�A168 �y�[�W�j�A�u���l���炻�̂��Ɓk�q�퐫��ᝂ炵���畆�a�l���������̂̂���ꂽ�̂����a�̂��������炵���v�i�l�c�A2001�N�A130 �y�[�W�j�A�u��Ђ̋A�蓹�A�\���ɂ�������ڕ����h���ꂽ�B�ȗ��s���A�s���A�����v�i�����A155 �y�[�W�j�A�u�k�o�Ύ��l�o�X�ɏ��x�ꂻ���ɂȂ��āA��i����ǂȂ�ꂽ�B�Ĕ��v�i�����A155 �y�[�W�j�A�u���킢�����Ă��������}�����Ă���Q����Łk������ԂɂȂ��āl���܂����v�i�l�c�A2006�N�A60 �y�[�W�j�A�u���c���̑I���\�\���邳���\�\���n�܂�ƍĔ�����l�����v�i�����A63�y�[�W�j�A�u�i�팋���j�B�����܂��Ĕ��v�i�����A230 �y�[�W�j�B

�@�l�c�́A���E�I�ȃ��x���Ō��Ă������炭�������قǁA���I�Ȋ����𐔑��������Ă��܂����B���̒��ɁA20 �ŕ����a�a���A�Q��̐��_�ȓ��@�������j���̎��Ⴊ����܂��B�V�܂̒��j�Ȃ̂ł����A���������A���l�����o�����w�N�ł����B�����͈����������Ă��܂������A�₪�ĉƋƂ���`���悤�ɂȂ�܂����B���̈���ŁA���X���̃A���o�C�g�Ȃǂ��n�߂��̂ł����A�X�܂���݃}���V�����Ɍ��đւ��Ă���Z�����Ȃ�A���e���|�ꂽ���Ƃ������āA�ƋƂɐ�O����������Ȃ��Ȃ����̂ł��B

�@�}���V������������ 10 �N�i�܂��؋������j�A���������C�U���K�v�ƂȂ�B���o�Ă��ăn���n������B�Ղ�̖�������炳�ꂽ�B��ƂƂ��ɕ��̊ŕa���������i���ނɂȂ�j�B�������ɂ��ꐶ�����ł���i�T���ĕ����a�҂͂₳�����e�F�s�ł���j�B���̊�@���P�̎��a����̒E�o�̓]�@�ƂȂ����������ł���B

�@�� 10 �N�A���Ƃƕ��̉����܂���ɂł������B�ƒ��̑ؔ[�҂����ĉ��x���@���ǂ֑����^��A��ɖ|�M���ꂽ��A�����̖����i���̌�C�j����������ꂽ��A�F�\���A�j�����̏C���A�H���X�Ƃ̌��A10 �N�̃��t�H�[���c�c�����Ĕނ́u���C�v�ɂȂ����̂ł���B�a�I�̌��͑S�������B���h�Ɍ����I�ȗ������������̂ł���B�u������������A�{��ǂނЂ܂Ȃ���܂���B�J�X�x�Ƃł��v�B���̕a�C�̐i�s�ɐS��ɂ߂�B�u�搶�̒����̋L���A���������łȂ��Ȃ������ł���B�搶�̋C�������`����Ă��܂��v�i�u���̓]�@�v�j�Ƃق߂Ă����B�l���݂ɏo�Ă����̕s�����Ȃ��Ƃ����B�p�\�R�����n�߁A�͂܂��Ă��܂��B�u���������ǂ͓���ł���ˁ[�v

�@���̉��ł���O�֏o���Ȃ��Ȃ�A��������āu���Ƃ�����Ă��܂��B�}�����Ȃ�����ł��ˁB�ϑz������܂���B�����ł���ł����Ɩ�������悵�Ƃ��˂Ȃ�܂���B���w�͂��������ł��B�����ł���悤�Ȋ�p�����l�ɂ͂Ȃ���ł��v�Ƌ����B�k�����l54 �B�ʉ@�� 20 �N�B�݂��ƂȑS����ł���B�ނ̌��t�����u�ߎS�Ȏ����v�Ƃ����悤�B�i�����A94 �y�[�W�j

�@�������A�����a�̓���́A�����ώ@�����Ȃ�����킩��Ȃ��Ƃ���ɂ�����悤�ł��B����́A���������������Ɍ����Ă��A���̌�ɍĔ����A�u�\��s�ǁv�ɂȂ��i�����A114 �y�[�W�j�Ȃǂ����邩��ł��B������ɂ���͂����肵�Ă���̂́A�����̒P���ȕ����a�i�s�����͖��炩�ɂ܂������Ă���Ƃ������Ƃł��B�l�c�́A�Ō�ɏo�ł��������i�w�X�p�̐��_��Á\�\�ŏI�́x�j�̒��ŁA���̂悤�ɑ������Ă��܂��B����́A�����o���ɗ��ł����ꂽ�ώ@�����ł��邾���ɁA�ޒ����ׂ��d�v�Ȕ����ƌ���Ȃ���Ȃ�܂���B

�@�����a�҂����̐����I��邱�Ƃɓ��ʂ̌^������Ƃ͎v���Ȃ��B���a����o�߂ɕa�^������Ƃ������Ȃ��i����́A���a��Ĕ����J��Ԃ����ƂɌ���ԂɎ���a�Ȃǂƈ�ʉ�����������͐M���Ă��Ȃ��̂Ɠ����ł���j�B�S�������ĕa�I�ߒ������낢��Ȍ^�Ői�s�����Ƃ��Ă��A����͈�l�ł͂Ȃ������I�Ȉ��q�Ɏx�z����Ă��悤�B�i�����A188�y�[�W�j

�@�l�c�́A45 �Ŕ��a���A�����������⌶�o�ϑz��Ԃ��J��Ԃ��Ă��� 76 �̏������A�M���������قǂ̓��@�Ɏ��������Ƃ����Ă��܂��B���̏����́A���̂悤�Ɍ�����Ƃ����̂ł��B�u���ɂ͕a�C���K�v��������ł��ˁB�a�C���Ă��Ȃ���A�l�̔߂��݂��킩��Ȃ��āA���Ȓ��S�I�Ȑl�ԂɂȂ��Ă��܂�����B�k�����l����ς蕪���a��������ł��B�s���A�ǓƂŎ��ȏ���ŁA�����̂��Ƃ���c�c�搶�ɂ�����čK�^�ł����B�����a����^�l�ԂւȂꂽ��ł���B�a�C���Ă��Ȃ�������@�����Ȃ�Ȃ��l�ԂɂȂ��Ă��܂�����v�i�����A216�y�[�W�j�B�@�����a�́A�܂��ɂ��̏����̌����悤�ȏ�Ԃɂق��Ȃ�Ȃ��킯�ł����A�ϔO�I�ȃ��x�����Ă���قǂ̋��n�ɓ��B�ł����Ƃ���A����͋H�Ɍ�������ƌ���Ȃ���Ȃ�܂���B�����ɂ��A�����a�Ƃ��� �g���������h �ɂ܂��䂪����悤�Ɏv���܂��B

�@���◬�Ƒ��Ö@�͏����̐��_��Âł͂Ȃ��B��͂萸�_�I�M���̐��_��Âł͂Ȃ����B�X�g�C�b�N�Ɏ��ȕϊv�����߂�B�N�w�I�A�ϗ��I�A�@���I�F�ʂ������B�Ȃ��c�Ȃ��c�ƌ���������������@�B�ߋ��։ߋ��ւƂ������ǂ��@�́A������j�]����B�u�����v�Ƃ������_���������Ă���B�����͓���ł���A��Â╟���̏�ł͂Ȃ��B��������s��s�ł���A����ɑς�����l�͕����a�ȂɂȂ��Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ����B����ł��Ăǂ����ŏ���Ƃ����j�Ɏ�����������̂͂Ȃ��ł��낤���B�i�����A165 �y�[�W�j

�@�l�c�̌����u�j�]�v���A���҂̑��݂����Ƃ̊Ԃ�������Ԃ�������������Ă��܂��Ƃ����Ӗ��ł���A���̎w�E�͓������Ă��邱�ƂɂȂ�̂ł��傤���A���̔ᔻ�ɂ́A��ȂƂ��낪����������܂��B�ЂƂ́A�{���Ɏ��^���ꂽ���k��Œ��҂��A�l�c�̎���ɑ��āA�����a����u�E�������ƌ����l�ɂ͎��͑�������邵�A�܂������ň��Z�������A��ł��܂��������ƌ����l�ɂ͎��͂�������ȏ�͓��ݓ���Ȃ��B����ᔻ����A���͂�����������Ă���v�i274 �y�[�W�j�ƌ���Ă����悤�ɁA����Ö@�́A���҂�Ƒ�������I�тƂ鎡�Ö@�Ȃ̂ŁA�ӂ��̐��_�Ȉ�Âƈ���āA�S����ΏۂƂ�����̂ł͂Ȃ����Ƃł��B���������āA�l�c�̎w�E�͓I���O��Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B�@�܂��A��q�̂悤�ɕl�c���g�������a�Ǐ�́u�����v���d�����Ă����̂ŁA�u����������������@�v��ᔻ����̂� �g��Ԏցh �ɂȂ肻���ł����A�u�ߋ��։ߋ��ւƂ������ǂ��@�v�́A���_���͂Ȃǂœ`���I�ɗp�����Ă������̂Ȃ̂ŁA�����Ŕᔻ�̑Ώۂɂ���̂́A���X���Ⴄ���������܂��B

�@�����ЂƂ́A�u�������_�v�����ȉȊw�҂��钘�҂��Nj����悤�Ƃ��Ă����̂́A���ɕ����a�Ǐ�̌����Ɏ肪�͂��悤�ɂȂ��� 1970 �N�ȍ~�́A�S���Ö@�����p�I�ɍs�Ȃ��ׂ������m�ɂ��邱�Ƃł��������߁A�Ȃ�ׂ����Ƃ��r���ĂȂ��悤�ɂ���u��Â╟���v�̘g���ɗ��܂낤�Ƃ��Ă����l�c�Ƃ́A�������������ʒu������Ă������Ƃł��B

�@�ł́A�l�c�̂��̖��������ԓx�́A�ǂ��ɗR������̂ł��傤���B�����a���Â̍��{�p���Ƃ����ł��̐S�ȓ_�ł͑����Ȃ�Ƃ����҂ɗ^���Ă������Ƃ��炷��ƁA�����a�Ǐ�o���̌����𖾂炩�ɂ��邱�Ƃɑ����R�̌��ʂƍl���Ă悢�̂ł��傤���B

�@�l�c�́A���҂̒n�搸�_��Ê����Əo��S�N�قǑO�� 1961 �N�ɁA���̌�̐f�Â⌤���ɑ傫�ȉe�����y�ڂ����ƂɂȂ�o�������Ă��܂����B��قǏd�v�Ȏ���ƍl���Ă�������Ȃ̂ł��傤���A�l�c�́A���̌o���ɂ��ĉ��x�������Ă��܂��B���̈�A�̃��r���[�ł��A�u���]�\�\�Q�D�w���_�����a���҂̎Љ���w���x�̒� 16 �ɏڏq���Ă����܂������A����������ŊȒP�ɍĐ����Ă����܂��B30 �N���̊ԁA�@����Ƃɏ]�����Ă��� 60 ��̏������@���҂ɁA�Ǐ���I�n���肵�Ă������ߑމ@�����߂��Ƃ���A���̔ӂ���u��������Q�ϑz�A�����ɔY�܂���A���_�^�������ɓ������v�̂ł����B

�@���̏ꍇ�A�u�w�Ĕ��Ǝ��̐f�@���A�S�����R�Ɉ�v�����Ƃ͎v���Ȃ��x�ƍl����̂����R�v�ł������ɂ�������炸�A�����̕l�c�́A�u�w�S�������ɂ��Ă͂��܂�ɂ������a�l�Ǐ̂��̂��Ȃ��B�������Ȃ��Ƃ�������̂��x���炢�Ő[���l���Ă݂悤�Ƃ��Ă��Ȃ������v�i�l�c�A2001�N�A7-8�y�[�W�j�̂ł����B��������ƁA�u�S�������v�Ƃ��āA���҂̊ԂɈ��ʊW�����邱�Ƃ�F�߂Ă����ɂ�������炸�A�����a�̍Ĕ��Ƃ͎v������Ȃ��������ƂɂȂ�܂��B

�@�������Ȃ���A����ł́A�����a���҂������a�Ǐ�̂悤�Ȃ��̂��A�S�������Ƃ����`���Ƃ��ċN���������ƂɂȂ�A�a���_�Ƃ��Ċ�Ȃ��ƂɂȂ��Ă��܂��܂��B�ɂ�������炸�A�l�c�́A���̊���ɋC�Â��Ȃ��������ƂɂȂ�̂ŁA���̗��R���ǂ����Ă��K�v�ɂȂ�܂��B�l�c�̂Ƃ炦������ʂ̊p�x���璭�߂�ƁA�����a�ǏS���I�����ɂ���ċN����Ƃ܂ł͎v�����Ȃ��������ƂɂȂ�ł��傤�B���̂悤�ɍl����ƁA���̓_���A���Ƃ̊j�S�ɋ߂��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�@1965 �N�ɒ��҂Əo�������ɁA���̎�����v���o�����l�c�́A������Ĕ��ƂƂ炦�����A���� �g�����h �����炽�߂čl�����킯�ł��B�����āA�u�����Ȃ��B�g�����Ȃ��B�Z�p���Ȃ��B�Ƃ��Ȃ��B�����Ă���ꂪ�Ȃ��v�������A�u�o�čs���v�ƒǂ��o�����Ƃ������Ƃ����̌����ɈႢ�Ȃ��Ɓi�Ȋw�I�����Ȃ��j���f���A������A�u���̂ЂƂ̌��̌��v�Ƃ����̂ł����i�l�c�A1985�N�A81-82 �y�[�W�j�B����ł́A�ǂ��߂�ꂽ���Ƃ����̍Ĕ��̌����Ƃ������ƂɂȂ�A���̌�̕����a�����_�͕����܂܂ɂȂ��Ă��܂��܂��B�Ƃ͂����A�l�c�́A�S��ɂ��Ă��ǂ����͂킩��Ȃ��ɂ��Ă��A���̍����番���a�Ǐ�̍Ĕ��ɂ͐S���I���������݂��邱�Ƃ�z�肵�Ă������ƂɂȂ�܂��B

�@��q�̂悤�ɒ��҂́A����ώ@���������ɏ]���āA���̂Ǘ��_���X�V���Ă��܂����B����ɑ��ĕl�c�́A���҂ɐG�����ꂽ�����߁A�����������̍l�������ɋ߂������̂�������܂��A���҂̗��_�̕ϑJ�ɓ������邱�Ƃ��ǐ����邱�Ƃ�����܂���ł����B

�@�u�m���ɂ��̗쌱���炽���ȏǗႪ���������Ƃ������ŁA���B�̊�O�Łw�悭�Ȃ��Ă��܂��Ǘ�x��������ꂽ���̂ł��v�i�l�c�A1986�N�A 256 �y�[�W�j�Ƃ��āA�l�c�́A���̌�����҂̕��@�ɑ����̎��Ì��ʂ����������Ƃ𗦒��ɔF�߂Ă��܂����A���̕��@�𗘗p���āA�Ǐ�̏����Ɏ��͂Ő����������Ƃ����x������܂����i�l�c�A 2001�N�A150-151�A202 �y�[�W�j�B�܂��A�ŔӔN�ɂȂ��Ă��A�u�������ɂƂĂ����̗��_���������ɓs���̂������Ⴊ���������Ƃ͔ے肵�Ȃ��v�Ɩ������Ă��܂��B�ɂ�������炸�A�u�w���◝�_�x�Ə̂�����̂́A���݂����Ř_���鉿�l�͂Ȃ��B���j�Ɏc���Ӗ����Ȃ��v�ƁA�Ȃ����S�ے肵�Ă���̂ł��i�l�c�A2010�N�A153�A161 �y�[�W�j�B���̂悤�Ɋ��S�ɖ��������ԓx�� 40 �N�߂��ɂ��킽���đ����Ă����Ƃ���A�����ɂ͂�͂�傫�ȗ��R���Ȃ���Ȃ�܂���B

�@���̎肪����ɂȂ肻���Ȃ��Ƃ́A���ɂ�����������܂��B�L�͂Ȃ��̂Ƃ��ẮA�����Տ��i���Ƃ��A�ɐ��c�A����A���J��A2012�N�j���I�[�v���_�C�A���[�O�i���Ƃ��ABergstrom et al., 2017�j�A�ׂĂ�̉Ƃ̓����Ҍ����i���Ƃ��A�Y�ׂ͂Ă�̉ƁA2005�N�j�ȂǁA��r�I�ŋ߂ɂȂ��ēo�ꂵ���Ή��@�ɂ���Ă����Ì��ʂ��������Ă���Ƃ�����������������ł��傤�m��15�n�B

�@���m�̂悤�ɂ����́A�Ö@����̂Ƃ���{�����瑽���Ȃ�Ƃ�����Ă���킯�ł����A��������A����Ȃ�ɗL���ȕ��@�Ƃ��Đ��ƂɎ�����Ă��܂��B����ɑ��āA���◝�_�ƌĂ�钘�҂̕����a�����_�́A���_��w�j��ł��ŏd�v�̔����ł���ɂ�������炸�A���i�K�ł͂����Ƃ͐����̈������A�������ꂽ��A�قڊ��S�ɖ������ꂽ�肵�Ă���킯�ł��B���������āA���́A����قNjɒ[�ȈႢ�����܂�Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂͂Ȃ����Ƃ������Ƃł��B

�@��������A�����̕��@�Ə��◝�_�̌���I�ȈႢ�́A���Ƃɋ�����R�������N�������ǂ����Ƃ����_�ɂ�����Ƃ������Ƃł��m��16�n�B����́A����Ö@���ْ[�I�Ȉ������Ă��闝�R���𖾂��邽�߂̏d�v�Ȏ肪����ɂȂ肻���ł��B�肪����ɂȂ肻���Ȃ��Ƃ́A�����ЂƂ���܂��B����́A���◝�_�̔��W�j�̒��ŁA���ƂɊ�������A���������悤�ɂȂ����̂͂ǂ̎��_���𖾂炩�ɂ��邱�Ƃł��B�����āA�����������ꔽ���I�Ƃ���͂���܂����A���̂ӂ��̌����@�\�\����Ή��f�I�ȕ��@�Əc�f�I�ȕ��@�\�\�ɂ���ē���ꂽ���ʂ���v����A���ꂪ�������Ă���\���͍����Ȃ�͂��ł��B

�@���ɁA��̂R�ʂ�̕����a�Ή��@�̂����A�����̏���Ö@�ɍł��߂������Տ����\��Ƃ��ĂƂ肠���A���҂̌���I�ȈႢ���ǂ��ɂ���̂��𖾂炩�ɂ��邱�Ƃɂ��܂��B���̂ӂ��Ə���Ö@�̊W�ɂ��ẮA��q�̂��ꂼ��̃��r���[�łӂ�Ă������̂ŁA�S�̂�����͎Q�Ƃ��Ă��������B

�@�ŋ߂̐����Տ��́A�]�F�v��炪�J�������A���҂ɐ����K�����ۂ��̂��|�Ƃ��錴�@�Ƃ͏��X�قȂ��Ă���悤�ł��B���҂̏ꍇ�قǓO��I�Ȃ��̂ł͂Ȃ��ɂ��Ă��A���҂Ɏ��Ȍ��肳���������ŁA���Îґ����A���́u�w������ۑ�v�����Ȃ��邽�߂̉��������Ă䂭�̂ł��B���̌��ʁA�ꍇ�ɂ���Ă͌��I�ȍD�]���N���邻���ł��B

�@�����Տ����Ώۂɂ���̂́A��Ƃ��āA���a���ĊԂ��Ȃ��A�Љ�ɂ��镪���a���҂ł��B�����Տ��́A���������n�搸�_��Â̈�Ȃ̂ŁA�������̏�ʂ��u�f�f�Ǝ��Â̏�v�Ƃ��Ă��܂��B���҂��A���@�������ɎЉ������������悤�ɂ��邱�Ƃ�ڎw���킯�ł����A���̂��߂ɂ́A�Ĕ��▝������\�h���Ȃ���Ȃ�܂���B������ɁA�Ĕ��́u�����v�ɂȂ���̂́A�����ȐS���I�����ł͂Ȃ��A�����̏���Ö@�Ɠ������u��̓I�ȓ��퐶���̏o�����v�ł��B�u�����v�ƂȂ鐶����̏o�����������ł���ꍇ�ɂ́A�����̕��@�ɏ]���āA�������������邱�Ƃ����邻���ł����A������͂ނ���A���̖�������������A�u�w������ۑ�v�̒B�����x�������肷�邱�Ƃ̂ق��ɏd�_���u����܂��B

�@�u�E�{�݉��̗��O�v�m��17�n�̂��ƂɁA�Ǐ�����������d�����A�Ĕ��̗\�h���̂��̂�ڕW�Ƃ���̂ł͂Ȃ��A�Љ�֓K�������A�Љ�Q���𑣂����߁A���҂́u�������k�Ɛ����x���v�ɂƂ�g�݂܂��B����́A�Ĕ��̗\�h���̂�ڎw�����Ƃ���ƁA�Ĕ��������₷���A�w��A�J�Ȃǂ̎Љ�Q�������҂�������X�����������ċ��߂邱�ƂɂȂ�A���̌��ʂƂ��āA�a�@��{�݂ɓ���\�������܂邱�Ƃ����O����邩��ł��B

�@�u�𗧂��͉̂��ł��������ܒ���`�v���Ƃ�A�Ö@��d�C�������Ö@�����p���Ȃ���A�u�C�O�ŊJ�����ꂽ����̋Z�@�ɂ�����炸�v�A�X�c�Ö@���͂��߂Ƃ���A���̐S���Ö@�̎�@������ϋɓI�Ɋw�тƂ�܂��B�������Ƃ�����ꍇ�ł�������Ύ�����̂ł͂Ȃ��A�n�ӍH�v���{���Ď��ۂɖ𗧂悤�ɒ������A��������p����p���ɓO����̂ł��B���̂��߂ɂ��A���Îґ��́u�㉺�W��p���A���R�ɔ����ł��镵�͋C�v��₦���������Ȃ���Ȃ�܂���B�����ɂ�������ċc�_�̔��W��W���Ă͂Ȃ炸�A�u�w�p�I�v�u���_�I�v�u���ۓI�v�ȉ��߂Ɋׂ邱�Ƃ������w�͂�����݂Ȃ�������K�v������܂��B�i�ɐ��c�A����A���J��A2012�N�A3-6 �y�[�W�j

�@�u���炩�̐�����̏o�������������ɔ��ǂ���v�Ƃ��Ȃ���A���a�̌�����˂��~�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��ƒf�肷�闝�R�͑��肩�˂܂����A����ȊO�́A��{���O���܂߂āA���҂̏����̎p���ƂقƂ�Ǔ����ł��B�����ŁA���a�̌�����˂��~�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ��闝�R�͂ǂ��ɂ���̂��Ƃ����^���O���ɒu���Ȃ���A���ۂ̎�����������Ă݂邱�Ƃɂ��܂��傤�B

�@�މ@���Ă͂����Ɍ��o�ϑz���ĔR���Ă��܂����������ǂ̊��҂������B�厡��̍]�F�́A�Ȃ��މ@����ƍĔ����Ă��܂��̂���T�邽�߂ɐ�����ʂł̊��҂��ώ@���ׂ��A�ƒ�K��ɏo�������B���҂̊O���ɓ��s�����Ƃ���A�Ƃɋ߂Â��ɂ��������Ċ��҂̕\��d���Ȃ��Ă����̂ɋC�������B����������n���ƁA�ߏ��̐l���������҂̈����������Ă���u���v���u���ۂɁv���������̂ł���B���ꂪ�Ĕ��́u�����v�ƒ������i������ʂł̐f�f�j�A���҂ƂƂ��ɋߏ��̉ƂɈ��A�������āA�ߏ��̐l�����̎�������P����x���������i������ʂł̐����x���ɂ�鎡�Áj�B

�@���������Ƃ���A���܂łɂȂ������̈��肵���ƒ됶�����������B���̍Ĕ��́A�c�A�����ł��Ȃ����Ƃ������ł��邱�Ƃ��킩��A��Lj������ēc�A��������Ă̂����Ƃ���A���o�ϑz��Ԃ�������B���N�̓c�A���ł͍k�^�@���w������悤�ɏ������A���������œc�A�����ł���悤�ɂȂ��āA�Ĕ���\�h���邱�Ƃ��ł����i�����x���ɂ��Ĕ��\�h�j�B�i�����A4-5 �y�[�W�j

�@���Ƃ��A�K���ے�Ƃ����p�x���璭�߂��ꍇ�A���ꂪ�������Ă��邩�ǂ����͕ʂɂ��āA���͂̐l�������A�����������l�Ȃ��ɗ����ɕ]���Ă��鎖�����͂�����킩�邱�Ƃ��Ĕ��̌����ɊW���Ă���\�����l���邱�Ƃ��ł��܂��B���������ł���A���Î҂��ꏏ�Ɉ��A�ɉ���Ă��ꂽ���ƂŁA���͂̐l����������Ƃ����A���̍��ʊ��������Ċ��҂Ɛڂ���悤�ɂȂ�A���̌��ʂƂ��čĔ���������ꂽ�Ƃ����\�����l�����Ȃ��ł͂���܂����m��19�n�B���̊�Ȑ��肪�������Ă��邩�ǂ����͂������킩��܂��A���̂悤�ɑ��̉\�����l���������A��̂悤�ɒf�肵�Ă悢���Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��͂��ł��B

�@�܂��A�㔼�́A�u��Lj������ēc�A��������Ă̂����v�Ƃ���A���o�ϑz��Ԃ��甲���o�����Ƃ����������̈��ʊW���������m��20�n�Ƃ��Ă��A����ɂ���āA���̎��̍Ĕ��̌������u�c�A�����ł��Ȃ����Ɓv�ƒf�肵�Ă悢�킯�ł�����܂���B�u���N�̓c�A���ł͍k�^�@���w���v�������ƂŁA���������œc�A�����ł���悤�ɂȂ�A�Ĕ����\�h�ł����Ƃ����o�߂��������Ƃ��āA���̂��Ƃ��琄�肷��ƁA���Ƃ��A�ߏ��̐l�ɓ��������Ď菕���𗊂߂Ȃ����Ƃ��Ĕ��̌����ɊW���Ă���\���Ȃǂ��A���̏ꍇ���l�����邩��ł��B�u�������@�_��̐���v�����邽�߁A���a�̌�����˂��~�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ�������ɗ����Ă���̂́A���̂悤�ɁA���܂��܂ȗ��R���l�����邱�Ƃ����z���������ł̔��f�������̂ł��傤���B

�@����ɑ��āA���҂́A���肳�ꂽ���������҂Ɏw�E���A����ɂ���ďǏڂ̑O�ŏ����邩�ǂ��������邱�ƂŁA�������m�肷��Ƃ������@���Ƃ��Ă����킯�ł��B�Ƃ��낪�A�����Տ��h�́A�l�c�ƈ���āA���҂̂��������咣��S�ʓI�ɔے肵���̂ł����B

�@�������Ȃ���A�����Տ��ł����̌�́u�Ĕ��S���_�v��W�Ԃ���悤�ɂȂ�킯�ł��B���̂悤�Ȗ����炵�����̂��N����̂́A�Ȃ��Ȃ̂ł��傤���B����́A�����Տ�����������X�ύX�������߂����ł͂Ȃ��͂��ł��B���̏œ_�́A��Ɂu�Ĕ��S���_�v�Ƃ��������\�����Ă����Ȃ���A�Ĕ��̌����́u��̓I�ȓ��퐶���̏o�����v�ł����āA�����ȐS���I�����ł͂Ȃ��Ƃ����A�����܂��Ȏp���𑱂��Ă��邱�Ƃɂ���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�@�Ƃ͂����A�S���I������Nj����Ȃ��̂́A�{���Ɂu�������@�_��̐���v�����邽�߂Ȃ̂ł��傤���B�����Տ��ƌ��ʂ�����̒��҂̗��_�̓W�J���A�����Տ��h�����R�̂��ƂȂ��珳�m���Ă��܂����B���̂��Ƃ��画�f����ƁA�u���a�̌�����˂��~�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��v�Ƃ��闧���������Ƃ��Ȃ��̂́A���̂�����R�̌��ʂƂ����\�����������ł��B

�@���Ƃ��A�u���킢�����Ă��������}�����Ă���Q����Łk������ԂɂȂ��āl���܂����v�̂ł���A�����Տ��h�⏉���̒��҂̂悤�ɁA�ʂ̌����^����悢�̂�������܂��A��������p�����Ӗ����������Ƃ��ӂ���̈�t����w�E���ꂽ����ɍĔ������̂������ł���A���ꂪ�u��̓I�ȓ��퐶���̏o�����v�ł������Ƃ��Ă��A�����Տ��ł͑Ή��ł��Ȃ����ƂɂȂ�܂��B

�@����ɑ��āA���҂̌����悤�ɁA���̏o�����ɊW����S�̓������ӎ�������������Ă���A������v���o�����邱�Ƃŏu���ɏǏ�����̂��������Ƃ���A���҂̒��鉼�������������ƂɂȂ�͂��ł��B�����ł���A�����Տ��ł́A�^�̈Ӗ��ł̐S���I������T�����邱�ƂɁA������R�������Ă���Ƃ�����̐��肪�������Ă��邱�ƂɂȂ�ł��傤�B���̓_�́A���҂̌����悤�ɁA��͂���ؓI�ȏ؋��Ɋ�Â��Ĕ��f���ׂ��Ȃ̂ł����āA�ŏ�����u���a�̌�����˂��~�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��v�ƒf�肵�Ă��܂���ׂ��ł͂���܂���B

�@���̂悤�ɍl����ƁA�I�[�v���_�C�A���[�O�͂������A�ׂĂ�̉Ƃ̓����Ҍ����ł��A�Ǐ�̌�����Njy���邱�Ƃ����Ă��Ȃ��̂́A��͂��R�̌��ʂƍl���邱�Ƃ��ł���ł��傤�B��������ƁA���҂₻�̗��_����������A���������悤�ɂȂ����̂́A���҂��^�̈Ӗ��ł̐S���I������T��o�������ƂɊW���Ă���\������͂荂�����ł��B

�@���ɓ����͏o���悤�ɂ��v���܂����A���ꔽ���ɂȂ邱�Ƃ����Ƃ킸�A�O�̂��߁A����Ö@�����Ƃ��瑊��ɂ���Ȃ��Ȃ����̂͂ǂ̎��_�����������邱�Ƃɂ��܂��傤�B

�@�����ł̖��́A����Ö@�ɑ�����Ƃ̒�R�������Ȃ����̂��A���̌����_�҂�������悤�ɂȂ������_�Ƃ݂Ă悢���ǂ����ł��B���̖��ɂ��ẮA���́A�ْ��w�K���ے�̍\���x�̒��Ŋ��Ɍ������Ă���̂ŁA���ɂ��̌��_�������p���܂��B�����Ɏ���܂ł̌o�߂ɊS�̂�����́A�������Q�Ƃ��Ă���������K�r�ł��B

�@����܂ŏq�ׂĂ����o�߂�����Ƃ͂����肷�邪�A����Ö@�i�Ƃ��������A���ۓI�ɂ́A�ނ��돬��l�j�ɑ���ُ�ȍU�����n�܂����̂́A�܂��ɏ��₪�}�������@����ĊԂ��Ȃ����ł������B�k�����l�������A����Ö@�ɑ����R������I�ɋ����Ȃ����̂́A�����I�Ȍ`�ŗ}��������������悤�ɂȂ�����ł��낤�B�o�ŕ��Ō����A�w���_�����a�ǖ{�x�i����A1972 �N�j���������ꂽ�k���l�ォ��ł���B���̍�����A�w�E�ł́A����Ö@�̑��݂��̂��̂��A�قږ��E�����悤�ɂȂ����̂ł���B�i�}���A2003 �N�A222-223 �y�[�W�j

�@��ɂӂ�Ă������悤�ɁA�{���ɂ��Ă͊}���Âɂ�鏑�]����厏�ɏo�Ă���̂ŁA��R�������Ȃ��Ă����Ƃ͂����A���̂��炭��Ɣ�ׂ�A�܂��ォ�������ƂɂȂ�܂��B�������A�����ɂ͑傫�ȓ䂪����܂��B���̈��p���ɂ���悤�ɁA���◝�_�ɑ����R���{�i�I�ɋ����Ȃ����̂��A�{�l�̐ӔC�ōĔ�����Ƃ������_�҂�����悤�ɂȂ������ゾ�Ƃ���A���̗��_�����\���ꂽ�̂́A1973�N�X���ɔ��s���ꂽ�u���⋳���e�L�X�g�V���[�Y�v�̑�T���u�Ĕ��̌����v�̒��Ȃ̂ŁA��قǏq�ׂ��ʂ�A����́A���⋳���̊W�҈ȊO�ɂ͖ڂɂӂ�邱�Ƃ̂Ȃ��������̂�����ł��B

�@���̓_�ɂ��ẮA�ǂ��l����悢�̂ł��傤���B��q�̎��̐��肪�܂������Ă���A����Ö@�⒘�҂ɑ����R���ɓx�ɋ����Ȃ����̂́A���ۂɂ͖{���́A���邢�͑O���i�w���҂ƉƑ��̂��߂̐��_�����a���_�x�j�̏o�ł��_�@�ɂȂ��Ă���̂ł����āA�}���Â̏��]�͗�O�I�Ȃ��̂������ƍl����ׂ��Ȃ̂ł��傤���B���̏��X���G�Ȗ�������ƁA���̂悤�ɂȂ�܂��B

�@������ɂ��Ă��A�����҂�Ƒ��݂̂Ȃ炸�A���Ƃ�������R���N�����̂́A����ɂ͐��Ԉ�ʂ̐l������������R�������̂́A�����a�Ƃ������_�������S�����̂��̂ł��邱�Ƃ��A�Ȃ����F�߂�����Ȃ��l�ޑS�̂� �g�����h �炵�����̂ɂ���悤�Ɏv���܂��B�Ƃ͂����A��������������l�Ԃ������Ă���Ƃ���A����͂ǂ̂悤�Ȍo�߂Őg�ɂ������̂Ȃ̂ł��傤���B�����ɂ́A�����a�Ƃ��������͂邩�ɉz�����A�l�Ԃ̓���������߂̑傫�Ȏ肪���肪�B����Ă���̂͂܂���������܂���B

�@�l�c�������Տ��h���A�����a�Ǐ�o���� �g�����h ������Ȃ�ɒT��o���A����ɂ���Č��o�E�ϑz�𒆐S�Ƃ��镪���a�Ǐ�����������邱�Ƃɑ����Ȃ�Ƃ��������Ă���킯�ł����A�ɂ�������炸�A���̐���s���Ă������҂ɑ��ẮA���̗��_���肩���݂����ے肷��Ƃ����ӂ����ȑԓx���т��Ă����̂ł��B

�@�����̌��ʁA����́A�{�����o�ł����i�K�ł͂܂��s�\���Ȃ��̂ł͂���܂������A�����a�Ǐ�������N�����^�̈Ӗ��ł̌����҂��˂��~�߂����ƂɊW���Ă��邱�Ƃ��A�قږ��炩�ɂȂ����悤�Ɏv���܂��B���̒�R�́A���҂������I�Ȍ`�� �g�}�������h ���s�Ȃ��Ɏ��������_�ŁA����ɋ����Ȃ����悤�ɂ��v���܂����A�����ł���Ƃ��Ă��A����͂܂�������̂��Ƃł��B

�@������ɂ��Ă��A���_�����a�Ƃ�������̐��_�����́A���R����S���I�����ɂ���ċN���邱�Ƃ����m�ɂȂ����킯�ł��B���ɁA�����҂̐ӔC�ŏǏo������ƂȂ�ƁA�����a�̏Ǐ�Ƃ������̂́A�X�g���X�̂悤�Ȏ��͂���̕��ׂɂ���ċN������̂ł͂Ȃ��A���Ȋ����I�ȓƂ�ŋ��ގ��̂��̂ƍl����������Ȃ��Ȃ�܂��B�����ɓ����҂̋�����R�������̂͂܂������Ȃ��Ƃ��Ă��A���́A���̋������q���l�̂��̂ł͂Ȃ����Ƃł��B

�@�����ЂƂA�ӂ����Ȃ̂́A���Ƃ̒�R�͂���Ȃ�ɐ����ł���Ƃ��Ă��A�����a�Ƃ͖��W�̂͂��̐��Ԉ�ʂ̐l�����ɂ��A���̎d�g�݂����邱�Ƃɑ��ċ�����R���N����炵�����Ƃł��m��22�n�B���Âɂ��ẮA�_���ł͖��炩�ɕ����Ă���ɂ�������炸�A���Ƒ��́A���҂̑������ߓ����̎咣�〈���ɔ[�������Ƃ����������ł��Ȃ��������炱���A�s���s���ł͂����Ă��A�킪���̂��Â̂��肩�����Ȃ菬�Ȃ�ύX����������Ȃ��Ȃ����Ƃ����o�܂�����܂��B�������������ƏƂ炵���킹��ƁA���҂����̂����Ȃ�����s���Ȉ������Ă��邱�Ƃ���薾�m�ɂȂ�͂��ł��B

�@���������āA���҂��������������������Ă��闝�R�𖾂炩�ɂ���ɂ́A�܂��A���Ƃ��肩���Ԉ�ʂ̐l�������A���̖��ɑ��ĂȂ�������R���N�����̂��A���̗��R�𖾂炩�ɂ���K�v�����肻���ł��B���̂��߂ɂ́A�g�}�������h ������ƁA���҂����Љ�I�Ȍ���������悤�ɂȂ�̂͂Ȃ��Ȃ̂��A���҂��C�����V�C�Ĕ��ƌĂ�ԂɊׂ�̂͂Ȃ��Ȃ̂��ȂǁA����܂Ŕc������Ă��������a�̓���𖾂��邱�Ƃ���n�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��ł��傤�B�ǂ����A�����͂��ׂĂȂ��������̂悤�Ȃ̂ł��B

�@���҂́A�ŏI�I�ɕ����a�̕��Q���_���������킯�ł����A�ꌩ�����Ƃ���ł͂���͐������Ȃ��悤�ł��B�������A���҂́A�����炭 40 �N�߂��ɂ킽���ĂȂ������Q���_��������܂���ł����B�����ɂ́A��͂肻��Ȃ�̗��R������̂ł��傤�B�����a�́A�܂��܂������̓�ɕ�܂ꂽ�����ł��� �g���������h �ł���̂͂܂������Ȃ��悤�Ɏv���܂��B�{���́A����������ɔ��邽�߂̈ꗢ�˂ɂȂ��Ă���̂ł��B

�m���P�n�u�����ŁE���_�q�������̎�����v�Ƃ����T�u�^�C�g�����t����Ă���̂́A�Ȗ،����_�q�����k������� 1966 �N�ɏo�����w���_�q�������̎�����x�i�u����p������ژ^�v�Q�Ɓj�́u�Z�p�_���ӂ܂��������Łv�Ƃ����ʒu�Â��ŏo�ł��ꂽ���߂ł���i�{���u���Ƃ����v�j�B

�m���Q�n�������������Ƃ�����̂́A�u�X���ŁA�����傫�ȓo�R�C�𗚂��Ă���v�Ƃ����A����Ö@�Ƃ͉��̊W���Ȃ��l�i�U���I�Ȃ��킳���A���_�Ȉソ���̊ԂōD��ŗ����ꂽ���Ƃł���B������������ɗ����Ă����̂́A���̎�҂������ӂ��ɗ����Ă�����T���߂ȁA�ӂ��̃`�����A���E�V���[�Y�ł������B�o�R��k���ނ����Ƃ��鏬��́A���X�d���C�����I�ɗ����āA�r��b���Ă����̂ł���B

�@�u����́A���E�҂��o���̂ŁA�l�p�[���ɓ����Ă��܂����v�Ȃǂ̘b�������Ƃ�����B��قǂӂ��悤�ɁA���҂��l�p�[���ɏo�������̂́A�{�����o�ł�����ɗ\�肳��Ă������ƂȂ̂ŁA��������S�Ɏ����ɔ����Ă���B���Ȃ݂ɁA�l�c�́A����̃N���j�b�N�Őf�@�������҂̒��Ŏ��E�𐋂����҂̎��������\���Ă��邪�A����́A�]�A�̔c���ł��� 1150 ���̕����a���҂̂����A 43 ���i3.7 �p�[�Z���g�j�ɂ��̂ڂ�̂ł���i�l�c�A2006�N�A21 �y�[�W�j�B�����a���҂̎��E�����͔��ɑ����Ƃ������Ƃɂق��Ȃ�Ȃ��B

�@���₪���̏ꂩ�炢������p����������ɂ��A�����̂��킳�������ꂽ�悤�ł���B�l�c�́A1985 �N�ɊJ�Â��ꂽ�A�Ƒ��Ö@�Ɋւ���V���|�W�E���̍u���ŁA���̂悤�ɔ������Ă���B�u���a�\��N�Z���̃p���t�k1976 �N�U�����s�́u���⋳���e�L�X�g�V���[�Y�v�� 11 ���u���̕a���_�Ǝ��Ö@�v�Ƃ��������q�l���Ō�ɁA�ނ͏����܂����B���̌�̘b�͈Â��b����ł��B�ވ�Ƃ̓}���V������]�X�Ƃ��A�_�ސ�̑�`��Ƃ����R���ɁA�Əo���������ҒB�Ƃ̋����Z�������������A����l���Ȃ��Ȃ��Ă��܂����Ƃ��c�c�A�}����������Əo�����l�����E�����c�c�A�������ď�ȕa�@�ɐ��������@�����i�ނ͓��@��Δ��Θ_�҂̋}��N�������͂��j�c�c�A����v�l��J�̘A���Ŕ����Ɂc�c�A�ȂǂȂǁv�i�l�c�A1986 �N�A263 �y�[�W�j�B������������̂Ȃ��c�Ȃ◬���ł���A�S�̐��Ƃ��鐸�_�Ȉソ�������`����ׂ��b�ł͂Ȃ��B

�m���R�n���̒����s�̌��ʂɂ��ẮA�ǂ��ɂ�������Ă��Ȃ����A�l�p�[���̕����a���킪���̏ꍇ�Ɣ�ׂāA���Ɉ���Ă���킯�ł͂Ȃ��悤���ƁA���͒��҂��畷�������Ƃ�����B

�@�������A���ʈӎ��Ƃ����v���Ƃ͂����炭���W�ɁA�����a�̏d�Ǔx��\�オ�������ɂ���ĈقȂ邱�Ƃ́A���̌�ɖ��炩�ɂ���Ă���B�v�g�n�i���E�ی��@�\�j���s�Ȃ��������ɂ��A�A�O���i�C���h�j�A�J���i�R�����r�A�j�A�C�o�_���i�i�C�W�F���A�j�̊��҂́A�I�[���t�X�i�f���}�[�N�j�A���X�N���A�����h���̊��҂����o�߂�\�オ�悩�����̂ł���iSatorious, Jablensky & Shapiro, 1977, p. 535�GWorld Health Organization, 1979�j�B���̒����Ƒ��O�サ�āA�}�T�`���[�Z�b�c���_�ی��Z���^�[�̃i���V�[�E���N�X���[���X�������J�̔_�����ōs�Ȃ����A���Ȃ茵���Ȓ����ł��A��i�����̕����a���҂Ɣ�r����ƁA�X�������J�_�����ł́A�Տ��I�ɂ��Љ�I�ɂ��\�オ�i�i�ɂ悩�����Ƃ���Ă���̂ł���B�]���I�ȕ����a�ς��炷��A�u���҂��ǂ̎Љ�Ō�����ɂ��Ă��A�����a�͂��ꎩ�́A��{�I�ɓ���������������ƍl���Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�iWaxler, 1979, p. 145�j�ɂ�������炸�A���̂悤�Ȍ��ʂ�����ꂽ�Ƃ������Ƃł���B���@�[�W�j�A��w���_�Ȃ̃C�A���E�X�e�B�[�����\���́A�u���ꂪ�����Ȃ�A���������_�����ɂ܂��M���A���̐����ߒ��ɏd��ȉe�����y�ڂ��ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��悤�Ɏv���v�Əq�ׂĂ���iStevenson, 1979, p. 159�j�B�����I�A�Љ�I�v�����A�d�Ǔx��o�߂�\��ɑ�Ȃ菬�Ȃ�֗^����Ƃ������Ƃł���B

�m���S�n�������Ȃ���A���Ɍ�҂ɂ��ẮA�T���ڂɌ��Ă���ł���悤�Ɏv���B�E�F�u�������Ă݂�킩�邪�A���̑Βk�����^����Ă��銧�s���i�wThe New Brain�x�j�́A�W�҈ȊO�ɂ͂قƂ�ǒm���邱�Ƃ̂Ȃ������̂��̂�����ł���B���Ȃ݂ɁA2000�N���܂ŁA���҂����̂ӂ��̑Βk�ŏ\���ƍl���Ă����Ƃ���A1976 �N�ȍ~�̒��҂̍l���́A���̒��łقڌ��s������Ă���Ƃ݂Ă悢�̂�������Ȃ��B

�m���T�n�Ō�܂Ŏc�������҂��炠����x�͕����Ƃ邱�Ƃ��ł������A���ꂾ���Œ��҂̗��_�𐳊m�ɔc�����邱�Ƃ́A�c�O�Ȃ���s�\�ł���B���҂̖��F�ł��������c���Y�́A������ 20 �N�قǑO�ɁA���̖��Ɋ֘A���āA��������ʂɎc����Ă����Ƃ��Ă��A�u�W�߂������̈Ӗ��Â��́A�{�l�łȂ���Ώ\���ɂ킩��ʖʂ������v���߁A�u��������肩�����d���͐����Ă��邤���Ɏd�グ�Ȃ��Ă͂��߁v�ƒf�����Ă����i���c�A1998�N�A62 �y�[�W�j�B

�m���U�n�ł��ȒP�Ȃ̂́A�I���f�}���h�o�łł��낤�B����́A�����҂₻�̈⑰���狖������ꂳ����������ɂł��\�ł���B���Ȃ݂ɁA���Ē��҂��ݐЂ��Ă����s������a�@�̈�ǐ}�����ɂ́A���a�@�̐��_�ȕ����߂Ă����ђ����ɂ��A�O���w���҂ƉƑ��̂��߂̐��_�����a���_�x�ƂƂ��ɁA�{�������߂��Ă���B�Ȃ��A�т́A���◝�_���厏�ɊȒP�ɏЉ��_�l�i�сA2010�N�j�����\���Ă���B

�m���V�n�������A���ۂɂ͂����ł͂Ȃ��悤�ł���B���Ƃ��A�l�c�́A�����̂��Ƃ肩��킩��ȏ�Ɍ����Ă����i���҂ɉ��肩�������j���Ƃ��A1973 �N�H�Ɏ��͒��҂��畷�������Ƃ�����B

�m���W�n���́A1974 �N���ɁA���⋳���ł��܂��܂y�q�ɉ�������Ƃ�����B�����a�Ƃ͂ƂĂ��v���Ȃ��قǂ�����Ƃ����A���҂��D�����ƔF�߂鏗���ł������B���Ȃ݂ɁA�y�q�̎���������a�ŁA�ʂ̓��ɂ�͂菬�⋳���ʼn�������Ƃ�����B

�m���X�n�w���_�����a�̎Љ���w���x�̏��]�͂R���Ɍf�ڂ���Ă���i�u����p������ژ^�v�Q�Ɓj���A�w���҂ƉƑ��̂��߂̐��_�����a���_�x�̏��]�͂P�҂��Ȃ��B���̒��������_�ȊW�̐�啶���ɂƂ肠����ꂽ�̂́A�������ׂ��͈͂ł́A�w���㐸�_��w��n�x�́w��T�� �` ���_�Ȏ��Êw �h�x�i���R���X�A1978�N�j�̒��݂̂ł��邪�A�����ɂ͒��҂́A�u�w���҂ƉƑ��̂��߂̐��_�����a���_�x���c�c�o�ł��A�Ƒ��̕a�҂ւ̗�����i���v�Ă���i��A1978 �N�A370 �y�[�W�j�Ƃ��āA����ďЉ��Ă���B���Ă̎��̓����ł����������̕]�҂́A�����Ɉ�x���ڂ�ʂ����ƂȂ����̈ꕶ�����������ƂɂȂ�B

�m��10�n��O�I�Ȏ���Ƃ��ẮA���N�����Ă�����Q�W�ϑz���A���������邱�ƂŎ����I�ɉ��������j���̋����ׂ����Ⴊ����i���X�A�����A2004�N�A216-218 �y�[�W�j�B

�m��11�n�����a�̖{���Ƃ����_�ł́A�����炭��Q�̉��ʂ̂ق����͂邩�ɏd�v�ł���B���i�K�Ő�������͓̂�����A����́A�����I�ɂ͍ł����ڂ��ׂ��œ_�ɂȂ�͂��ł���B

�@��҂ɂ��Ē��҂́A�����Ɋւ���L���������Ă��炸�A���������Ďŋ��ގ��̂��̂Ƃ݂Ă����B�������Ȃ���A���҂̂��̎咣�ɂ͋^�₪�c��B���̌�̏��◝�_�́A���C�o�����_���o�āA�ŏI�I�ɕ��Q���_�ɒH�蒅���킯�ł��邪�A���U��ʂ��Ă��̂悤�Ȏŋ��𑱂���̂��������Ƃ���ƁA���̓��@�͂ǂ��ɂ���̂��Ƃ����^�₪�܂�������B���҂͂�����A�e�ɑ���ϔN�̌���Ȃ���݂ɋ��߂�̂ł��邪�A��������ƁA����ł͐����ł��Ȃ����ۂ����邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B�ł�����̂́A�l�c�������������̎���ł���B����́A�����a�a���Ȃ������Z��o���������A��삪�K�v�ɂȂ����e�̐��b�����悤�Ƃ��Ȃ��̂ɑ��āA�g����ԁh �ɂ��������҂��e�̐��b���A�Ō�܂ł���������������悤�ɂȂ����Ƃ�������ł���B�ɂ�������炸�A�Ǐ�͂������ė����������Ƃ����i���Ƃ��A�l�c�A1994�N�A223-229 �y�[�W�G�l�c�A2006�N�A64-65 �y�[�W�j�B�����̌o�߂��A�����a�̕��Q���_�Ő�������Ƃ���A�ǂ�����悢�̂ł��낤���B

�m��12�n���҂̎��Â��Ă��钆�ŃC�����V�C�Ĕ����N�����ď�ȕa�@�ɓ��@���Ă���\�����̊��҂ɁA���͒��҂̈˗����ĂR��ɂ킽���Ėʐڂ������Ƃ�����B�����g���A�C�����V�C�Ĕ����N���������҂����Ȃ��炸�o�����Ă��邪�A���̑Ή��͂�͂葊���ɓ���B

�m��13�n�P�A�}�l�[�W���Ƃ��ĖK��Ō�����Ă�������Ō�w����A�ݑ�҂̒��ɂ́A�a�@�ɓ��@���Ă��銳�҂����͂邩�ɏd�ǂȎ҂������̂ŋ������Ƃ����b�������Ƃ�����B�l�c���A�����a�ɂ��ē��l�̊��z������Ă����B���̊Ō�w�́A�����̈�ʕa�@�ŕw�������Ă������A�a�@�Ŋ��҂�҂��Ă��邾���̊Ō�ɖO�����炸�A�������������邱�Ƃ����Ƃ킸�K��Ō�w�ɓ]�g���Ă����B

�@���Ȃ݂ɁA�l�c�́A���̍��k��̒��ŁA���ɋ����[���]��Q�̎�����Љ�Ă���B�������ׂ��͈͂ł͑��ɕ���Ă���킯�ł͂Ȃ������Ȃ̂ŁA�����ɊȒP�ɏЉ�Ă��������B�]��ᇂ̎�p��̌��ǂ����ɂȂ����Ⴂ�j����t�̎���ł���B�p��Ɉ���������A�Ƒ��ɂЂǂ��\�͂�U����āA�ӂĂ������悤�ɂȂ����B������m�����l�c�́A�ŏ��A�]��p�ɂ�鐫�i�ω��̂��߂Ȃ̂ŁA���Â̑Ώۂɂ͂Ȃ�Ȃ��ƍl�����B�Ƃ��낪�A�b���Ă���ƁA�]��p�̉ߒ��ł��܂��܂Ȗ��̂��������Ƃ��킩�����B

�@�R���p�������킯�ł����P��߂̎�p�̂��ƈ�҂��u���O�͉^���悩�����B���S�Ɏ�p�łƂ����B�O�̋����Ȃ疽���Ȃ��������낤�B�������x�����֗��鎞�͖����Ȃ����낤�v�ƌ����Ă���B�Ƃ��낪���̂����ɂ܂����낢��ǏłĂ����B�{�l�͕a�@�ɍs�������Ȃ������B�����A���x�A�a�@�ɍs������I��肾�Ƃ������ƂŁB�����ǁA�����K���K���ɂ��ēf�����A�Ō�̂��肬��܂ł�������������ǂ����悤���Ȃ��ĕa�@�֍s���B�����ł܂���p�����A����͔�r�I���܂���������ł���B�Ǐ����������Ƃꂽ�B�Ƃ��낪�ł��ˁB���̎�p��A�]�O�Ȉオ�A��̕����ɂ����ǎ���邩��R��߂̎�p���K�v���ƁB�����ۂ���Ȃ̈�҂ɐf�Ă�������Ƃ���A�K�v�͂Ȃ��Ɩ{�l�̑O�ł͂����茾�����B�ނ���������p�����A�{�l���ǂ����Ă���肽���Ȃ������B

�@�Ƃ��낪�O�Ȉ�́A����͂ǂ�ǂ�傫���Ȃ��Ă���B�ǂ����Ă���p����ƌ����B�����ʼnƑ��͊O�Ȃ̈�҂̕��j���Ƃ����킯�ł����A�җ�Ɋ��҂����߂��킯�ł��B���ނ���A��p�����Ă���ƁB���҂̓N�^�N�^�ɂȂ��Ă��܂��Ăǂ��ɂł��Ȃ�悤�ɂȂ�ƁB�ŁA��p���ꂽ�킯�ł��B�Ƃ��낪�܂�܂Ǝ��s���āA�ЊႪ�����Ȃ��Ȃ����B��҂Ƃ��āA�ނ́u�����͈ꐶ���Ȃ��ɂ���Ă��܂����v�Ǝv���B�Ⴊ�����Ȃ��Ȃ����B���̐ӔC���Ƃ�Ɛe�ɂ��܂����B�ӂĂ�����ĊO�ɂłȂ��Ȃ���������킯�ł���B

�@�l�͂����������Ƃ�{�l����͂��ߕ����Ă����킯�ł����A���������犳�҂��т����肵�܂��ĂˁB�u����Ȃ��Ƃ��Ă��ꂽ�l�͂ЂƂ�����Ȃ������B��p���ĂP�N�ɂȂ���ǁA��҂��Ō�w���n�s���P�[�X���[�J�[��������m��������Ă����B���������v�Ƃ����킯�ł��B�u�����Ȃ�ł���B����������Y��ł����̂͂��ꂾ������ł���v�ƁB���ꂩ��K���b�Ƒԓx���ς����������킯�ł��B���ł͑�w�̌������ɂ�����Ă��܂��B�i285-286 �y�[�W�j

�m��14�n���҂̏Љ�āA1974�N 11 �����{�ɏ���a�@�i�Љ�_��w�������j�Ŏ����l�c�ɃC���^�r���[�������ɂ��A���҂ɑ���l�c�̃A���r�o�����c�͌����Ɍ���ꂽ�B�{���̏o�ł́A���̂Q�N�قǑO�ɓ�����B

�m��15�n�����Տ��ɂ��ẮA�u����Ö@�\�\�P�v���A�ׂĂ�̉Ƃ́u�����Ҍ����v�ɂ��ẮA�u���]�@�����Ҍ����\�\�Q�v�A�I�[�v���_�C�A���[�O�ɂ��ẮA�u���]�@�I�[�v���_�C�A���[�O�@�P�v���Q�Ƃ��ꂽ���B

�m��16�n������R���N�����̂́A���ƂɌ����Ȃ����Ƃ��A���̌����ɂ���Ė��炩�ɂȂ��Ă���i�}���A2003�N�A��W�́j�B����́A���ɂӂ����Ȍ��ۂł���A�����ɂ����A�����a�Ƃ������������̓�ɔ��邽�߂̍ŗL�͂̎肪���肪����悤�Ɏv���B

�m��17�n�u�E�{�݉��v�̒����́A�����a�̖��������Ă����A�A�����J�̃W�����E�e�E�P�l�f�B�哝�̂̒�Ă���n�܂�A���E�I�ȍL����������Ă���͎̂����ł��邪�A���̃A�����J�ł́A���E�̒��ł����ꂪ�u�ň��v�̏ɂ���Ƃ����i�g�[���[�A1997�N�A7 �y�[�W�j�B�C�^���A�������Ȃ̂�������Ȃ����A�����I�Ȏ哱�ɂ���ĉX�����D�o�������Ƃ��Ă��A�u�^�C�^�j�b�N���������ɒ��v�����悤�Ɂv�i�����A24�y�[�W�j�A�x���鑤�̏������ł��Ă��Ȃ���A���ӁA�ߎS�ȏ�ԂɊׂ��Ă��܂��B���������v�������Ȃ��邽�߂̑Ԑ��𐮂���̂́A���ۂɂ͓���B���̂悤�Ȏ��Ԃ��ӂ݂�A�����Տ��̎��H�́A���E�I�Ȏ���Ō��Ă��傫�Ȑ��������߂����ނɓ���̂�������Ȃ��B

�m��18�n���̖��ɂ��ẮA�ْ��w���Q�҂Ɣ�Q�҂̃g���E�}�\�\PTSD���_�͐��������x���Q�Ƃ��ꂽ���B

�m��19�n�����a�Ǐ�̌��������̐S���������̌����ƈقȂ�̂́A���Ƃ��A�l�c�̌����悤�ɁA�u��i����ǂȂ��v�āi�����A155 �y�[�W�j�A���邢�͗F�l����ق߂��Ĉُ�ȋ�����ԂɊׂ�i���c�A2001�N�A143-144 �y�[�W�j�悤�ȁA���̐S���������ɂ͌����Ȃ����nj`�Ԃ����݂��邱�Ƃł���B�����́A�ӂ��̐l�ԂƂ��ď������ꂽ���ɍĔ�����Ƃ����\��������������̂ł���B���̖��ɂ��ẮA�ْ��w�K���ے�̍\���x��U�͂��Q�Ƃ��ꂽ���B

�m��20�n�l�c�́A���Ē��҂��ώ@��������Ƃقړ��l�̎���i����A1970�N�A6-9 �y�[�W�j����Ă���B����́A�r���v���Ȃ��������ƂōĔ����A��e�ɘb���Ĕ����^������Ǐ��܂����Ƃ�������ł���B�l�c���o����������́A���̒ʂ�ł���B�ߏ��̎��i���̎�l�����B���̑O�Ɋ��҂́A�u�����i���̂���Ȃ��S���Ȃ�����ǂ��Ȃ�̂��˂��v�ƁA�`�o�ɉ��x�������Ă����B���ꂩ��Ĕ��������A�u�`�o������ɋC�Â��Ă����i��ʂ̓X���甃���Ă�����A�Ƃ���Ɍ��C�ɂȂ����Ƃ����v�i�l�c�A2006�N�A48 �y�[�W�j�B

�@���҂́A�r���v���Ȃ����čĔ������Ƃ����o�߂��āA����̘r���v���^���邱�ƂōĔ�������������@�������o�����킯�ł��邪�A�l�c�́A�u�����i��H�ׂ�̂��y���݂�������ł��ˁv�Ƃ����`�o�̌��t���Љ�邾���ŁA���҂̂悤�ɉ��炩�̕��@��͍����邱�Ƃ͂��Ȃ������B�����ɂ́A�傫�Ȓf�₪����B

�m��21�n�����Ǐ�ɂ��Ă��A���l�̕��@�ʼn��������邱�Ƃ��ł���B��������Ă������Ƃ��ẮA���҂Ɉ��Ă�ꂽ���M�ŁA���������a���҂̎o���������́i����A1971�N�j������B

�m��22�n��16�ł��ӂ�Ă��������A���̖��ɂ��ẮA��Ɏ����g���A���Ȃ莞�Ԃ������Č������A���̒�R���A���Ԉ�ʂ̐l�����ɂ����ɋ���������炵�����Ƃ�˂��~�߂Ă���i�}���A2003�N�A��W�́j�B