�T�C�g�}�b�v�@

�T�C�g�}�b�v�@

PTSD���_�̐�������₤�@�T

PTSD���_�̐�������₤�@�T �@�X�g���X�ɑ���Ή��\�\�픚�҂𒆐S�Ƃ���

�@�X�g���X�ɑ���Ή��\�\�픚�҂𒆐S�Ƃ��� �@����܂ŁAPTSD�ɂ��Ă��܂��܂Ȋp�x���猟�����Ă��܂������A�����ЂƂA����߂ďd�v�Ȗ�肪�c����Ă��܂��B����́A�{���̈Ӗ��ł̃X�g���X�ɑ��āA�l�Ԃ͂ǂ̂悤�Ȕ���������̂��A�����PTSD�Ƃǂ����ǂ��Ⴄ�̂��Ƃ����APTSD�̎��ݐ����������邤���Ŕ����Ēʂ邱�Ƃ̂ł��Ȃ����ł��B���̖�����������ɂ́A�܂��A�X�g���X�Ƃ͉����m�ɂ��Ă����K�v������܂��B

�@����܂ŁAPTSD�ɂ��Ă��܂��܂Ȋp�x���猟�����Ă��܂������A�����ЂƂA����߂ďd�v�Ȗ�肪�c����Ă��܂��B����́A�{���̈Ӗ��ł̃X�g���X�ɑ��āA�l�Ԃ͂ǂ̂悤�Ȕ���������̂��A�����PTSD�Ƃǂ����ǂ��Ⴄ�̂��Ƃ����APTSD�̎��ݐ����������邤���Ŕ����Ēʂ邱�Ƃ̂ł��Ȃ����ł��B���̖�����������ɂ́A�܂��A�X�g���X�Ƃ͉����m�ɂ��Ă����K�v������܂��B

�@�S�����̏Ǐ�́A�X�g���X�ɂ���ċN����Ƃ���Ă��܂����A���̌o���ł́A�Տ��̏�ő�������S�g�ǂ��͂��߂Ƃ���S���������́A�X�g���X�������ŋN���������̂ł͂Ȃ��A�K���S������ے肵�悤�Ƃ�����S�̋����ӎu�ɂ���č�肠����ꂽ�ُ�ł��邱�Ƃ��A���ɖ��炩�ɂȂ��Ă��܂��B���̂悤�Ȋϓ_���炷��ƁA���퐶���̃X�g���X�ƌ�������̂́A�����Ƃ��āA�ʏ�̐S���������̌����ɂȂ���̂ł͂Ȃ����ƂɂȂ�܂��B�ł͋t�ɁA�l�Ԃ̐S�g�ɉe�����y�ڂ��{���̃X�g���X�͑��݂��Ȃ��̂ł��傤���B

�@1930�N�㔼�A�J�i�_�̐����w�҃n���X�E�Z���G�́A�����̂��O�E����̎h���i�X�g���b�T�[�j�ɒ��ʂ������ɁA����̔j�]���������ړI�œK���������N�������Ƃ��A��A�̓����������瓾��ꂽ���ʂɊ�Â��Ď咣���܂����i�Z���G�A1962�N�j�B���ꂪ�A��ɐS�g�ǂ̎d�g�݂��������Ƃ����Ɏ���A�Z���G�̗L���ȃX�g���X���_�ł��B�������Ȃ���A����́A�����̂̎��Ȗh�q�������L�q���Ă���ɂ������A���ɒ��������Ƃ������Ă���킯�ł͂���܂���B���̖{���̗��_�́A���̂悤�Ȃ��̂ł��B�ۂɍU�����ꂽ�����̂́A���̎h������g����낤�Ƃ��āA�Z�P�������ʂɋǏ��I�h�q�������N�����܂��B����ɑΉ��i�K���j�ł��Ă���ԂɎh�����������Ă����Ζ��͂Ȃ��̂ł����A�h�������̂܂ܒ��т��ƁA�����͔̂敾���ނ��Ă��܂��B�����āA�ň��̏ꍇ�ɂ͉s�\�Ȓi�K�Ɋׂ�A���͂⎀��҂݂̂̏�ԂɂȂ��Ă��܂��̂ł��i�����A128-129�y�[�W�j�B

�@�������Ȃ���A���̎h���́A�ۂɌ����Ȃ����Ƃ��킩���Ă��܂��B�s���������ꂽ�l�Y�~�ɂ��A�����ɂ��炳�ꂽ�l�Y�~�ɂ��A�l���ɉΏ����������l�Y�~�ɂ��A�X�g���X�̎w�W�Ƃ���镛�t�玿�̔�傪�����Ȃ�Ƃ�����ꂽ�i�����A92�y�[�W�j����ł��B�Z���G�́A������g�K���nj�Q�h�ƌĂт܂����B�X�g���X�ɑ��āA���̂��N�������픽���Ƃ����Ӗ��ł��B

�@���̌�A���̎h���͂���ɁA�O���A�o���A�����A�A���g�A�S���I�h���A��H�ȂǁA���܂��܂ȁg�L�Q����h�ɂ܂Ŋg������܂����B���̂悤�ɁA�Z���G�̃X�g���X�w���́A��X�̎h���ɂ���Ĕ���ٓI�ȁi���́j�g�̔������N����Ƃ����A���ɋ@�B�I�ȗ��_�Ȃ̂ł��B���ꂪ�A���ǁA�l�Ԃ̐S�g�ǂ̌����Ƃ����܂łɂȂ��m��50�n�̂ł����A���������A��������Ǝ��Ɏ���قNj����h�����z�肳��Ă���킯�ł�����A�{���ɃX�g���X�ɂ���ĐS�g�ǂ��N����Ƃ���A����͂���߂ċ����h���łȂ���Ȃ�Ȃ��͂��Ȃ̂ł��m��51�n�B

�@���̂��߁A�{�͂ł́A�Z���G�̓����̎咣�ɗ����Ԃ�A�X�g���X������Ȃ��̂Ɍ��邱�Ƃɂ��āA���E�j�I�Ɍ��Ė��\�L�̔�Q�������ނ����픚�҂ƁA�i�`�̋������e�������ՓI�ɐ��҂�������e�҂Ƃ����A�^�̈Ӗ��ł̔�Q�҂𒆐S�Ɍ�����i�߂Ă䂭���Ƃɂ��܂��B60�N�ȏオ�o�߂������݂ł��Ȃ��A�픚�̌��⋭�����e���̌������Ȃ��l���������Ȃ��炸�����m��52�n���Ƃ��炵�Ă��A�픚�⋭�����e���ł̋s�҂��z����₷��قǑ傫�ȐS�I�̌��ɂȂ��Ă��邱�Ƃ́A�ے肵�悤�̂Ȃ�����������ł��B

�@����܂łɂ����x���q�ׂĂ����悤�ɁA�W���f�B�X�E�n�[�}���́A�g�g���E�}�̋L���h�������Ă��邱�Ƃ���i�ɏd�����Ă��܂��m��53�n�B�����āA��ɂ���Ă�����A�g�g���E�}�h�����܂�ɑ傫���������ʂ��Ɠ��R�̂��Ƃ��ɍl���Ă���킯�ł��B���������āA�g�g���E�}�̋L���h�������Ă��Ȃ����ƂɂȂ�ƁA���Ƀn�[�}���ɂ��g���E�}���_���x���Ă���L�͂ȍ����̈�p������邱�ƂɂȂ�킯�ł��B���̂��߁A�{�͂ł͂܂��A�픚�̌����͂��߂Ƃ��錃��ȃX�g���X�̋L�����{���ɏ�����̂��ǂ������������邱�Ƃɂ��܂��B

�@�픚�҂̏ꍇ�A�ǂ̎��������Ă��͂����肵�Ă���̂́A�픚����̋L��������߂đN���ɕۂ���Ă��邱�Ƃł��B1977�N�ɓ����A�L���A����ŊJ�Â��ꂽ�u�픚�̎����Ɣ픚�҂̎���v�Ƃ������ۃV���|�W�E���ŁA����Љ�w�҂����\�����u�픚�҂̐��_�I��Y�v�Ƃ����_���ł́A���̂悤�ɏq�ׂ��Ă��܂��B

�@�픚�҂́A�픚����̃V���b�N�ƎS������܂ł��N���ɋL�����Ă���B�Ƃ��ɁA�Ƒ���ߐe�҂̔ߎS�Ȏ��₻�����u���Ď��Ȃ̐����̂��߂ɂق̂��ɒǂ��ē����܂ǂ������ƂȂǂ́A�v���o�������ŋ�ɂł���B���̋�ɂɖ������L�����A�j�����j�����Ɋւ���j���[�X�A���Ȃ̌��N�̈����ȂǁA���܂��܂Ȃ��������ɂ���Ďv���o���A��ɂ�������B

�@�픚�҂̂Ȃ��ł��A�ߋ����Ŕ픚�҂������̂قǁA����ȃV���b�N���A���̊댯�ɔ����A���Ȃ̐�������邽�߂ɉƉ��̉��~���ɂȂ����Ƒ���אl�����̂ĂĔ���A�ȂǔߎS�ȑ̌������Ă���B���̔픚����̍s�����Y���ꂸ�A���炪��l�ԓI�ȍs�����������Ƃ����݁A�p��߂̈ӎ����������A��Y���Ă���B�i�R��A1978�N�A151�y�[�W�j

�@���R�̂��ƂȂ���A���̋L�q�́A���t�g���������w���̓��̐����x�ŌJ��Ԃ��q�ׂĂ��邱�Ƃƕ������܂��B�܂�����́ADSM-IV�ɂ��g���E�}�̊�����Ă���悤�ɂ������܂��B�����āA���t�g�������̐��Ƃ̑������A�픚�̌����g���E�}�ƈʒu�Â��A���炩�̂��������ɂ���Ĕ픚����̎S����v���o���Ƃ������ۂ��A�g�t���b�V���o�b�N�h�ƌ��Ȃ��悤�ł��m��54�n�B�������A���炩�̎h���ɂ���Đ̂̏o�������v���o���̂͂ӂ��̂��ƂȂ̂ŁA���ꂾ���ł�����A�g�Ǐ�h�Ƃ��Ẵt���b�V���o�b�N�Ƒ��f���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��͂��ł��B�b�����X�킫���ɂ���܂����A�����ŁA���̂ӂ��̈Ⴂ�ɂ��āA���X�������Ă����K�v������ł��傤�B

�@�{�A�ڂ̂Q��ڂɓ�����uPTSD���_�̐����w�v�̒�24�ɏ����Ă����܂������A�C�M���X�̃G�h�K�[�E�W���[���Y��́A���B�N�g���A���̐������p�ݐ푈�Ɏ���܂ł́A�퓬�A�Ҏ҂̌R�l�����L�^����A�e�l�̕a���ׂ܂����B�퓬�ɂ���ċN�������Ǝv����Ǐ�̗L���Ɠ��e�������������ʁA�̂͐g�̓I�ȏǏ��S���߂Ă����̂ɑ��āA���オ����ɂ�ĐS���I�ȏǏ��S�ɂȂ�ȂǁA�Ǐ�̓��e������ɂ���Ă��Ȃ�ω����Ă��邱�Ƃ����炩�ɂȂ����̂ł��B�g�t���b�V���o�b�N�h�́A�A�����J�ŁA�x�g�i���푈�̋A�ҕ��ɔ����������߂ɑ傫����肠������悤�ɂȂ����킯�ł����A���̕\�T�ɂ���悤�ɁA����ȑO�ɂ͂قƂ�nj����Ȃ������̂ł����iJones, et al., 2003, p. 160�j�B�{�l�������A���̎�̌��ۂȂǖ��ɂ��Ȃ������Ƃ������Ƃł��傤�B

��@�@�@���i�S�Ǘᐔ�j |

�t���b�V���o�b�N�� �����Ǘᐔ�i���j |

| ���B�N�g���A������i28�j�@�@ | 0(0) |

| �{�[�A�푈�i400�j�@�@�@�@�@ | 0(0) |

| ��ꎟ���E���i640�j�@�@ | 3(0.5) |

| ����E���i367�j�@�@ | 5(1.4) |

| �}��������ђ��N�푈�i21�j | 0(0) |

| �p�ݐ푈�i400�j�@�@�@�@�@�@�@ | 36(9.0) |

| ��Jones, et al., 2003, p. 160 �����p�B�C�M���X�̓x�g�i���푈�ɎQ�����Ă��Ȃ����߁A���N�푈�̌オ�p�ݐ푈�ɂȂ�B |

�@�ȏ�̃f�[�^����킩��悤�ɁA�Ǐ�Ƃ��Ẵt���b�V���o�b�N�̋N���́A����قnjÂ����̂ł͂Ȃ��悤�ł��B�Ƃ͂����A���̏ꍇ�A���������̓x�g�i���푈���O�̏o�����Ȃ̂ŁA�픚�̌��̌��ǂƂ��ăt���b�V���o�b�N�͋N���肦�Ȃ��Ƃ�����㈓I�_�@�͐������܂���B����͂����Ƃ��Ă��A���炩�̎h���ɂ���ĉߋ��̏o�������v���o���Ƃ������ۂ��̂��炠�������Ƃ͌o���I�����Ȃ̂ŁA�g�t���b�V���o�b�N�h�Ƃ����Ǐ�Ƃ͖��W�ł��邱�Ƃ��A���̃f�[�^�̂������ł��͂����肵���Ƃ͌�����ł��傤�B���������āA���炩�̎h���ɂ���ĉߋ��̂��܂킵���̌����h��A�����Ƀg���E�}���B��Ă���Ƃ����_���́A����ɂ���Ĕj�]�������ƂɂȂ�܂��B�g�t���b�V���o�b�N�h�ƌĂ��Ǐ�̌����́A�g�g���E�}�h�Ƃ͕ʂ̂Ƃ���ɋ��߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�Ƃ������Ƃł��B

�@�b��߂��ƁA�n�[�}���ɂ���`�̏����Ƃ͋t�ɁA�픚�҂����́g�g���E�}�h�̋L���������Ă���ǂ��납�A�u�픚����̍s�����Y���ꂸ�c�c��Y���Ă���v�̂ł��B�A�ڑ�P��́uPTSD���_�̍��{�I���_�v�Ŏw�E���Ă������悤�ɁA���������n�[�}���̒�`�́A��������^���Ƃ��������I���ӎ��⓯��S����o�����Ă��邽�߁A�x�g�i���A�ҕ���픚�҂������S���I�g���ǁh�𒆐S�ɔ��W���������t�g����PTSD�T�O�Ƃ́A���{�I�ȓ_�ő��e��܂���B�n�[�}���̒�`�́A���}�ɂ��̈�ʉ���}�낤�Ƃ��邠�܂�A����̒�`�̒��Ƀ��t�g���I�T�O�������ɉ������߂悤�Ƃ����_�ŁA�傫�Ȃނ肪����̂ł��B

�@���ɁADSM-IV�̊���炢������A�͂����Ĕ픚�̌��̌��ǂ̂悤�Ȃ��̂�PTSD�ƌ�����̂��ǂ����Ƃ��������A�܂��L���̏����Ƃ����p�x���猟�����܂��B

�@�Ƃ��낪�A�ł��傫�ȏՌ��������ԑт̋L���͑N���Ȃ̂ɁA����̐g�̈��S���m�F���ꂽ��̋L���������Ă���l�������A�����炭�����Ȃ��炢��̂������ł��B���Ɉ��p����̂́A���{�s�Ŕ�Ђ���50��̏����̎�L�ł��B

�@�����Ȃ�A�M�V�M�V�Ƃ����ٗl�ȐU���ɁA���肩��o�߂����́A���̏u�ԓ��ォ�痎�����Ă������̉��~���ɂȂ�A�g���������Ȃ��Ȃ����B�k�����l���ɋ���͂��̖������̐����y����������̂悤�ɕ������Ă����B

�@�u���肢�A�����āI�@�N�����Ȃ��́v

�@�����̐������������ĕ�������B�傫�ȗh�ꂪ���x���P���Ă��钆���A���v�w�������悤�ɂ��Ď������̕����ɓ����Ă���ƁA�����Ɏ��������Ђ��ς�o���Ă��ꂽ�B

�@��d�Ő^���Èł̎�������A�Ƃɂ����O�֏o�悤�Ƃ������A�S�̔��̓r�N�Ƃ������Ȃ��B�k�����l�אl�����̗U���ŁA�����ɂȂ��ăx�����_�̃n�b�`���R�j��A�閾���O�̊��C�̒����A�p�W���}�p�̂܂ܑ����K�N�K�N�����Ȃ���A��K�̃��r�[�܂ŊK�i���~��Ă������B

�@�}���V�����̌���́A���̂ݒ��̂܂܂̏Z�������ł������Ԃ��Ă����B�ǂ̊�����̋C�������A���V�a�҂̂悤�ɕ�R�Ƃ����\��ŁA�h�ꂪ���邽�тɔߖ��グ�Ă���B

�@���ꂩ��̎��Ԃ͎��̋L�����犮�S�ɑr�����Ă���B�C��������A����̒��ɋ��āA�����邾���̕���g�ɂ܂Ƃ��A���̓��ݏ���Ȃ��U�������Ƌ�̌��Ԃłւ��肱��ł����B�i�䒃�̐����q��w������Ɍ��x���A1996�N�A232-233�y�[�W�j

�@��Ԃ̋��|�������͂��̏�ʂ̋L���͑N���Ȃ̂ɁA�g�̈��S���m�F����Ă���̋L�����A���̂悤�ɏ����Ă��܂��ꍇ������̂ł��B��ʂɂ͂���́A�g�C���ɂh���߂Ƃ��Đ�������錻�ۂł��傤�B�{��́A��n�k�̔�Ў҂̎���ł����A���Ɉ��p����̂́A���鐸�_�Ȉオ�A�����w�q�o�N�V���̐S�̏���ǂ��āx�i��g���X�j�̒��ŏЉ�Ă���A�L���̔픚�҂̎���ł��B���̐��_�Ȉ�́A�O��́uPTSD���_��������������v�Ő������Ă������A�����Տ��Ƃ�����i�I���g�݂Ɍg�������A�s���ɂ���A���픚�҂̂��߂̒��S�I���ÁE���f�{�݂ɋΖ����A�������̔픚�҂Ɛڂ��Ă����̂ł��B

�@�g������픚����̂��Ƃ͂悭���ڂ��Ă���B�ꎞ���_���Ă��邪�A���̌�̔��o�H�͖{�\�I�Ƃ͂����K�ł���B�F�i��������k�サ�A�킪�ƂɋA�邽�߂ɖ��w��ڎw���Ă���B�������A��K��������w�܂ł̎����Ԃ��܂�̋L�������ł���̂ł���B�O�߉w�Ƒ�͉w�̊ԂŌ�����Ў҂݂̂�N���ɂ��ڂ��Ă��邾���Ƃ������ق����悢�B���Ƃ͂��ڂ��Ă��Ȃ��Ƃ����Ă悢�B���w�܂Ŗ�܁E�Z�L�����[�g���������Ԉȏォ���ĕ����Ă���B���̊ԁA�ǂ��ʼn������Ă����̂ł��낤���B�i���V�A2007�N�A28-29�y�[�W�j

�@���̐��_�Ȉ�́A����̋L���E������ŏЉ�Ă��܂����A�픚����̋L���́A�u���ׂĂ̔픚�ҁv�őN���ɕۂ���Ă��邱�Ƃ�F�߂Ă��܂��i�����A16�y�[�W�j�B�ɂ�������炸�A���̌�A���炭���Ă���̋L�����E�����Ă���픚�҂��ꕔ�ɂ���Ƃ������Ƃł��m��56�n�B�u��� ��P���Q�v�̑�R�́u���̂��_�̉��Łv�ɏЉ�Ă���ʂ�A��ʂɎs���������������̋L�����A�N�₩�Ɏc���Ă�����̂ł��B��������ჂƌĂԂׂ����ǂ����͂Ƃ������A���߂͏Ռ��I���������i���A���S���̂����Ȃ����������₨���Ȃ��˂�������ɂ�āA�V��j�����킸�A����Ɋ���Ă���킯�ł��B��������ƁA�u�L���������Ă��鎖��ł́A����́A�g�̈��S���m�F���ꂽ�ȍ~�Ɍ�����v�ƌ��������ł��B�Ƃ��낪�A���̐��_�Ȉ�́A�픚�҂̋L���E���̌����ɂ��āA���̂悤�ɏq�ׂĂ���̂ł��B

�@��u�̂����ɏ������܂��A�ڂ̑O�œ��e�E�m�l������ł������܁A��ʂٌ̈`�̎��́A�H�S�̂��Ƃ���Ў҂̗�A�菕���ł��Ȃ������A�����̐������^�����Ȃ����������c�c�B�����̑̌����������ł��u�S�ɐ[�����v����B������A�m�����l�͂���ł����̂��Ƃ𗝉�����B����́A���̐[���䂦�ɉ��N�o���Ă��Y�����̂ł͂Ȃ��B�k�����l���u�S�̏��v�̐[���͂����̑z��������̂ł���B����������Ă����̂��L���̌����ł��芴�Ⴢł���B�i�����A162-163�y�[�W�j

�@���p�����́u�����v�̑O��ɂ́A�傫�Ȗ���������悤�Ɍ����܂��B�u���̐[���䂦�ɉ��N�o���Ă��Y�����̂ł͂Ȃ��v�Ə�����������ŁA���̎��Ɂu���w�S�̏��x�̐[���c�c�������Ă����̂��L���̌����c�c�ł���v�ƒf�肵�Ă��邩��ł��B�����āA���̐��_�Ȉ�ɂ��A�L���̌������N����̂́A�u�����Ȃ�P�����w���|�E�����x�A�z�����邱�Ƃ����ł��Ȃ��������Ԃ̏o���i��u�ɂ��ď������܂��E��ʂٌ̈`�̎��́j�ɑ��鎩��h�q�����v�i�����A41�y�[�W�j�̂��߂Ȃ̂������ł��B���̌���I�Ƃ������閵���́A�͂����āg����h�q�����h�Ƃ����펯�I�T�O�ɂ���āA���ߍ��킹�邱�Ƃ��ł�����̂ł��傤���B

�@�����œW�J����Ă���_�������炽�߂ĒH���������ŁA���̖������������悤�Ƃ���ƁA���̂悤�ɂȂ�ł��傤�B���炪�픚�������Ƃ����A���̔픚�҂����̎S���ڂ̓�����ɂ������Ƃ�A���̐l�����Ɏ�������L�ׂ��Ȃ��������Ƃɂ���āA�M��ɐs�����������قǁu�S�ɐ[�����v���B���̂��߁A���N�o���Ă��A���̌o����Y��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���́u�S�̏��v�������ɐ[�����́A�L���̌����⊴�Ⴢ��N�����Ă��鎖������킩��B�L�����ӎ��̏�ɕۂ���Ă��镔�������A�L���̌������N�����Ă��镔���\�\���Ȃ킿�A�����Ȃ�P�������|������A�z�������ł��Ȃ��������Ԃ̏o���\�\�̂ق����A�u�S�̏��v���[����������ł���B

�@���ϓI�ɂ���Ɋ�������ł��傤���A���̘_���ɂ́A���������ނ肪����܂��B����̔픚�̌�����сA���̔픚�҂̎p��ڂ̓�����ɂ����o����A���������߂�픚�҂����Ɏ�������L�ׂ��Ȃ��������Ƃɂ�����E���ӂ̔O�����A�u�����Ȃ�P�������|������A�z�������ł��Ȃ��������Ԃ̏o���v�̂ق����A�u�S�̏��v���[�������Ƃ������_�ɂȂ炴������Ȃ��킯�ł����A�����ɂ́A�u�����Ȃ�P�������|������A�z�������ł��Ȃ��������Ԃ̏o���v�̋L���́A�ǂ̔픚�҂̏ꍇ�ɂ��N���ɕێ�����Ă��邩��ł��B���̂悤�Ȍ���I��������������̂́A���̍���ɁA�s�������܂�ɋ����ꍇ�ɂ́A����ɑς����ꂸ�ɋL���������Ƃ����d�g�݁i�g����h�q�����h�j���A�l�Ԉ�ʂɁA�^��̗]�n�Ȃ�������Ă���Ƃ���펯�I��O�A�Öق̂����ɂ��邽�߂ł��B

�@�������Ȃ��炻��́A���Ƃ�����Ƃ����킸�A�̂���ێ�����Ă��鋭�łȎv�����݂ɂ������A�Ȋw�I�Ɏ����ꂽ�����ł͂���܂���B����Ƃ͋t�ɁA���ۂɋL����������̂́A���̌o���ł͌����Ƃ��čK���ɊW���鎖���Ɍ���܂��i�}���A2004�N�A2005�N�Q�Ɓj�m��57�n�B���̊ώ@�����́A�m���ɁA���Ԉ�ʂ̏펯�Ƃ����Ƃ̏펯�Ƃ����e��܂��A�L����������̂́A���̂悤�ȏꍇ�A����̐g�̈��S���m�F���ꂽ��ɋN�������o�����Ɍ��肳���A�Ƃ����ώ@�����Ƃ͕������邱�Ƃ��킩��ł��傤�B���������āA�������ÂɌ����������A�L���������Ă��镔���ɂ��������g���E�}������Ƃ������_���o�����Ƃ͂ł��Ȃ����ƂɂȂ�܂��B�ɂ�������炸�A���̐��_�Ȉ���܂߂��S�̐��Ƃ́A�����������_���A�g�펯�h�Ɋ�Â��ċ����ɓ����o���Ă���킯�ł��m��58�n�B

�@��������ƁA���̕�������̌����ɂ���Ă��A�픚�ɂ����PTSD���N�������Ƃ��钅�z���x����ׂ��A�d�v�ȍ����������Ă��܂������ł��B�u�픚�̌��́A��ЊQ�A�n�k�A�Ôg�A��ʋs�E�A����A�e���Ȃǂ́w���|���Ƃ��Ȃ������ГI�ł����Ɓx�Ɣ�r�ɂȂ�ʁA�j��ň��̂��́v�i���V�A2007�N�A98�y�[�W�j�ł��邱�Ƃ͂܂������Ȃ��Ƃ��Ă��A�픚��ɋN����S�I�̌��́A�gPTSD�h�ƌĂ��ُ�ȏǏ�i�܂�A��肠����ꂽ�Ǐ�j�̌����ƂȂ�g�g���E�}�h�ł͂Ȃ��A�����������ГI���ۂɑ��āA�l�Ԃ��N�������R�Ȕ����i���Ȃ킿�A���R�Ȋ���������R�ȑ̌��j�ƍl����������Ȃ��悤�Ɏv���܂��B����́A���Ƃ��Γ��e���E���ꂽ�⑰�����Q�҂����������݁A����Ȕ߂��݂ɕ��A���̂��߂ɐ�]�A�ܜ�����̂��A�����܂Ő��픽���ł�����PTSD�ł͂Ȃ��̂Ɠ����ł��m��59�n�B�������A�����������_���o���O�ɁA�O�̂��߁A�����ЂƂ������Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ�����܂��B

�@��X��������͈�l�̂Ƃ��ɍL���Ŕ픚���Ă���B���s�픘�ł���B

�u�k���������̗����A�]�c������l������Z�����̘A���D�ɏ��A������̍H��Ɍ��������B�k�����l��Z�������O�ɍL���w�ɓ����B�k�����l�H��͔ߎS�ȏŁA�V��̃K���X�͑S�����ꗎ���A�S���͋Ȃ����Ă���c�c�B���X�ɂȂ����K���X�̏�ɁA�͂������R�̔�Ў҂����������A�킸���ɓ�����l���ŕa���Ă����B���̖т͏Ă�������A�ȒP���͂ڂ�ɂȂ��āA�₯�ǁA����������J�����������ō�����܂�A���₦�₦�Ɂw��������x�w�������x�Ƃ��߂��Ă����B�v

�@��X����̓I���I���������ʼn����ł����A�ꎞ�Ԃ���ꎞ�Ԕ����炢�ł����𗧂������Ă���B�����܂ő�X����̋L���͗���Ă��Ȃ��B���̌�̋L�����������ɞB���ɂȂ��Ă���̂ł���B�k�����l��X����́A�s�̒��S���ɂ��Ă̋L�����f�ГI�ł��邪�A�L���w����]�c���܂łǂ��A�����̂��̋L���ɂ�������������B�i�����A�Q�P�|�Q�S�y�[�W�j

�@����܂ŋx�ɂō]�c���̎���ɂ������̏��N�́A�������������̂W���U���A��������̏o�ɔ����āA�s���ɂ��钥�p��̍H��̗��ɖ߂낤�Ƃ��āA���S����10�L���قǗ��ꂽ�����̉w�ɂ������̂��Ƃł����B�����ƂƂ��ɁA�������Ƃ��Ȃ��قNj���ł��ꂢ�ȓ����_���s�����ɗN���オ��̂��A�����Ŗڌ������̂ł��B���̌�A�w������A�s���͑�ςȏȂ̂ŁA�ƂĂ������čs���Ȃ��ƕ�������Ď���܂ň����Ԃ��A���W���V���A��J�������ɂ悤�₭�s���ɓ��邱�Ƃ��ł����̂ł��B�H��ɒ����܂ł̊ԂɁA�s���̎S���ڂɂ��Ă���̂͂������ł����A���̎��̋L���͏����Ă��Ȃ������ł��B�Ƃ��낪�A�H��Ŕ픚�������������̐��S�ȏ�ڂ̓�����ɂ��Ă���A�]�c���̎���ɋA�蒅���܂ł̋L�������R�Ƃ��Ȃ��̂ł��i�����A21-24�y�[�W�j �B

�@�������Ȃ���A��قnj��������悤�ɁA������A���S�̏����[���������߂Ƃ��邱�Ƃɂ́A��͂�ނ肪����܂��B�ЂƂɂ́A�s����ʂ�A�H��ɂ��ǂ蒅���āA�����œ��������̔ߎS�ȏ�Ԃ�����܂ł̊ԂƁA���ꂩ�玩��ɋA��܂ł̊Ԃ̑̌����A�㔼�ɂ�قǓ���ȏo�����ł��Ȃ�����A�u���|������v�Ƃ����_�Ō���I�Ɉ���Ă���Ƃ͍l���ɂ�������ł��B�܂��A���������̒��ň�ʂɋN����̂́A�����͋㎀�Ɉꐶ���Ƃ����������g����A�픚�����������ʎs���ɑ��铯��S�ł��傤�B�����炱���A�u���������������c�����v���Ƃɑ���u�߈ӎ��v�i���t�g���A1971�N�A302�y�[�W�j���A�قƂ�ǂ̔픚�҂Ɍ�����킯�ł��B�����āA�u���̔픚����̍s�����Y���ꂸ�A���炪��l�ԓI�ȍs�����������Ƃ����݁A�p��߂̈ӎ����������A��Y�v�i�R��A1978�N�A151�y�[�W�j ���邱�ƂɂȂ�킯�ł��B������ɂ���A���s�픘�҂̋L�����s�N���ɂȂ��Ă��闝�R���u�S�̏����[���������߁v�ƍl�������̂ł���A���g���⓯��S�Ƃ����v���i���̍l���ł́A�L�������������ƂȂ肤����́j���A�L����s���ĉ����錴���ɂȂ��Ă��Ȃ����Ƃ��ؖ����Ȃ���Ȃ�܂���B

�@�u�����c�������Ƃ̂�����߂����v��u���l�����̂Ă邱�Ƃɂ���Đ����Ȃ��炦���v�Ƃ����v���́A�픚�҂ɋ��ʂ���u�S�̏��v���i���V�A2008�N�A71�y�[�W�j�ƁA��̐��_�Ȉオ�q�ׂĂ���̂��A�����͋㎀�Ɉꐶ���Ƃ����������g�����A���̗��ɂ��������Ƃ�F�߂Ă��邩��ł��傤�B�����āA���̐��_�Ȉ�́A�u���ӊ����Ƃ��Ȃ��N���ȋL���v�́A�u������o���Ă�����邱�Ƃ͂Ȃ��A�t�ɋ��������v�i�����A73�y�[�W�j�Ɩ������Ȃ���A�u�����Ȃ�P�������|������A�z�������ł��Ȃ��������Ԃ̏o���v�̂ق����A��������͂邩�ɐ[���g�S�̏��h�ɂȂ������炱���A���̋L�����������Ǝ咣���Ă���킯�ł��B���̖������������Ȃ�����A���s�픘�҂̋L���s�S���A���̐��_�Ȉオ�l���闝�R�Ő������邱�Ƃ͂ł��Ȃ����ƂɂȂ�ł��傤�B

�@�������A�ꕔ�ɂ�����s�픘�҂̋L���������Ă���͎̂����Ȃ̂ł��傤����A���̐����͕K�v�ł��B����ɂ��ẮA�{�l�Ɋm�F���Ȃ��Ƃ킩��܂��A���Ƃ��A�W���U���Ɏs���ɂ��Ȃ������������ŏ��������Ƃ������g�̋C�����A��������̔픚�҂�ڂ̓�����ɂ��邱�Ƃɂ���ċ������ꂽ���ƂȂǂ��A���̉\���Ƃ��čl������ł��傤�B���������ł���A�픚�҈�ʂɌ�����[���ߋƊ����A�����ے�i�܂�A�����������������Ƃɂ����g���Ƃ̑Δ�₻�̔ے�j�̌��ʂƂ��Đ��܂ꂽ���̂Ȃ̂�������܂���B

�@�픚�̌����g���E�}�ɂȂ��Ďc��A���̌�ɋN����g�Ǐ�h�́A���̃g���E�}�Ɋ�Â�PTSD���Ƃ����咣�̍���������Ȃ��̂ł��邱�Ƃ��A�ȏ�̍l�@����͂����肵�Ă��܂����B���͂ł́A���̂��Ƃ�ʂ̊p�x���炳��ɖ��m�ɂ��������ŁA�픚�Ȃǂ̐r��ȃX�g���X�ɑ��āA�l�Ԃ͂ǂ̂悤�Ȕ���������̂��Ƃ��������������邱�Ƃɂ��܂��B

�@�픚�̌��́A��ЊQ�A�n�k�A�Ôg�A��ʋs�E�A����A�e���Ȃǂ́u���|���Ƃ��Ȃ������ГI�ł����Ɓv�Ɣ�r�ɂȂ�ʁA�j��ň��̂��̂ł���B�������A���ː���Q�����S�ł��������߁A���̓����s�[�N�ł������ɂ�����Ă������̂ł͂Ȃ������B���̓������|�A���Ђ̃X�^�[�g�ł���A���Q�̔��ǂƂ����g���E�}�ɒǂ�ꑱ���A�t���b�V���o�b�N���������i�}�}�j�悤�Ƃ���藧�Ă���Ԃ肪�قƂ�ǖ��ɗ����Ă��Ȃ��Ƃ�����B�����������J�j�Y���i�����Ȃ��A���X�ƐS�I�O�������d����j�����������ГI�ł����Ƃ͌����̌��ȊO�ɂ͂Ȃ��B�i���V�A2007�N�A98-99�y�[�W�j

�@�g�g���E�}�h��g�t���b�V���o�b�N�h�Ƃ����T�O�͂Ƃ������Ƃ��āA�픚�ɂ���Q���u�j��ň��̂��́v�ł��邱�ƂɁA�٘_���������ޗ]�n�͂���܂���B���̕\�́A�픚��30���N�ɓ�����1975�N11���ɁA�����̌����Ȃ��L���s�ƒ���s�Ŏ��{�����A�픚�҂Ɣ�픚�҂̘J���̗͂L���Ɋւ��钲���̌��ʂł��B�����܂��ȃf�[�^�ł͂���܂����A�픚����30�N���̒��N�����o�߂��Ă���ɂ�������炸�A�픚�҂Ɣ�픚�҂̍����ˑR�Ƃ��đ��݂��邱�Ƃ́A����ɂ���ڗđR�ł��B

| �P�ʂ́� |

| �L�@�@�@�@���@�@�@�@�s | ���@�@�@�@��@�@�@�@�s | |||||||||||

| �S�@�@�� | �j�@�@�� | ���@�@�� | �S�@�@�� | �j�@�@�� | ���@�@�� | |||||||

| �픚�� | ��픚�� | �픚�� | ��픚�� | �픚�� | ��픚�� | �픚�� | ��픚�� | �픚�� | ��픚�� | �픚�� | ��픚�� | |

| �J���͂��� �J���͂Ȃ� |

57.5 42.5 |

70.3 29.7 |

81.9 18.1 |

96.1 3.9 |

41.5 58.5 |

45.1 54.9 |

46.7 53.3 |

63.6 36.4 |

74.6 25.4 |

91.3 8.7 |

31.7 68.3 |

39.0 61.0 |

| ���L���s����s�����ЊQ���ҏW�ψ���ҁw�L���E����̌����ЊQ�x�i1979�N�j314�y�[�W�̕\�����ρB |

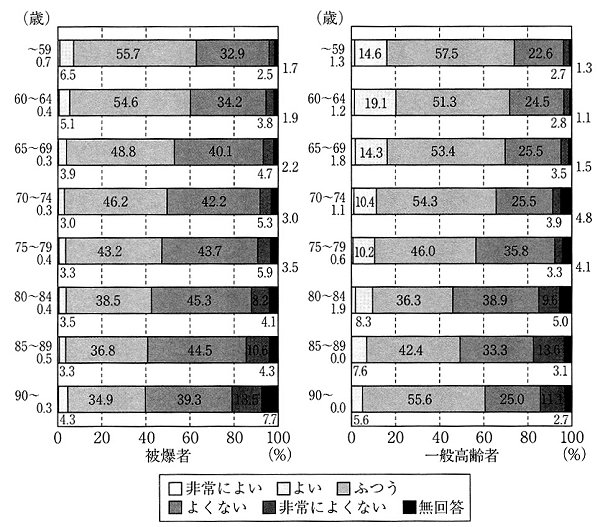

�@���̐}�́A2004�N3���ɒ���s���A�T���l��̔픚�Ҏ蒠�ێ��҂�Ώۂɂ��čs�Ȃ������N�ӎ������i�����72�p�[�Z���g�j�̌��ʂł��B�u���ɂ悢�v�͔픚�ҌQ�ɂ͎�����F���ł����A��픚�ҌQ�ł����ɏ��Ȃ��A�ǂ���ɂ��Ă��A�������Ă悢�قǂ̔䗦�ł�������܂���B�����ŁA�u�悢�v�Ɓu�ӂ��v���������N��ʂ̔䗦�̕ω��ɒ��ڂ���ƁA�픚�҂ł͂��ꂪ�S�̂Ƃ��ĒႢ���Ƃ��킩��܂��B�܂��A�u�悢�v�Ɓu�ӂ��v���������䗦�́A��ʍ���҂ł́A80-84�������ɁA����ȏ�̔N��ł͋t�ɍ����Ȃ��Ă���̂ɑ��āA�픚�҂ł́A���̔䗦������ɂȂ�ɂ�Č����̈�r��H���Ă܂��B�����̎���������킩��悤�ɁA�픚�҂ɂ́A�픚�ɂ��ꎟ�I��Q�̏�ɁA�I�A�O���I��Q�����X�Əd�Ȃ��Ă���킯�ł��B

�}�P�@2004�N3���ɒ���s���A�픚�Ҏ蒠�ێ��҂�Ώۂɂ��čs�Ȃ������N�ӎ������̌��ʁB���V���w�q�o�N�V���̐S�̏���ǂ��āx�i��g���X�A2007�N�j147�y�[�W���Čf�B

|

�@�픚�̌��Ƃ������̂́A����ȔM���ɂ��Ώ���O���Ȃǂ̒��ړI�e������łȂ��A�K�R�I�ɖڗ���ʂ��͂��߂Ƃ���I�o���̃P���C�h�⌇���A���ː���Q�A����ɕt�����ċN���锒���a���������͂��߁A�픚�҂̈ꐶ�����E����[���Ȍ��ǁA��X�܂ő����g�̓I�s���Ȃǂ������ɔ����܂��B����ɉ����āA�Ƒ��̕���i�����ǎ��⌴���ǘV���܂ށj�����Ղ̕���Ȃǂɂ��n���i�ɓ����A1978�N�A145-150�y�[�W�G�@�L���s����s�����ЊQ���ҏW�ψ���A1979�N�A298-346�y�[�W�j�A���Ԃ̔��ᎋ��Ό��Ȃǂ̎Љ�I���͂�Ƃ�ɂ������Ƃ��܂���������܂���B�픚�Ҏ��g�ɂ͑S���߂��Ȃ��̂ɁA���̂悤�ȗ��s�s�Ȍ��������X�Ɠ�������̂ł��B���ꂱ���A�܂������Ȃ��^�̈Ӗ��ł̃X�g���X�ł��B

�@�Ƃ���ŁA��قǂ̌�������A�픚�҂ɋN�����A�̍Ж�́gPTSD�h�̌����Ƃ����g�g���E�}�h�Ƃَ͈��̂��̂ł��邱�Ƃ��قږ��炩�ɂȂ�܂����B����ADSM-IV�ɂ��PTSD�̊�́A�픚�҂����g�Ǐ�h�Ȃǂ��܂܂��悤�ɍ���Ă���͂��ł�����A�픚�҂����X�ƏP���Ж�i�̏��Ȃ��Ƃ��ꕔ�j��PTSD�ƌ����Ă��A�`���I�ɂ͐������͂��ł��B���̂悤�Ȗ������N����̂́A���̊���̂��̂ɁA���邢�͂��̔w��ɂ����{�I�O��ɐ[���Ȍ��ׂ����邽�߂ł��B�A�ڑ�R��́uPTSD���_�̓����\���v�ł��w�E���Ă������悤�ɁA���́A��͂肱�̊���A���픽���ƈُ픽���Ƃ����{���I�Ɉَ��Ȏ��ۂ�S����ʂ��Ă��Ȃ��Ƃ���ɂ���A�Ƃ������Ƃł��B

�@DSM�Ɍ���܂��A���̎�̊�ɂ́A��ʂɐ����Ɋւ���L�q������܂���B�܂�A�g�X�g���X�h�ɑ��āA�ǂ̂悤�Ȕ���������̂�����Ȃ̂����q�ׂ��Ă��Ȃ��̂ł��B�����A�ǂ̂悤�ȑ̌���������ɁA�ǂ̂悤�ȏǏǂ̒��x�̊��Ԉȏ㑱���APTSD�Ƃ����f�f�������I�ɂł���悤�ɍ���Ă���ɂ����Ȃ��̂ł��B���Ƃ��Ɓu��ʓI������v�Ɩ��ł��Ă��邾���ɁA�����Ŗ��ɂȂ�̂́A�ʓI�Ȋ�ł�������܂���B�����āA���̊�̍���ɂ���̂́A����ƈُ�͗ʓI�ȍ��ł����Ȃ��Ƃ����v�����݂ł��B

�@���픽���́A�����܂Ŏ��R�ɂ��ĕK�v�Ȕ����Ȃ̂ŁA�����Ƃ��Ď��Â̑ΏۂƂȂ炸�A���̏����́A�����I�Ȗ������⎞�Ԃ̌o�߂Ɉς˂邵���Ȃ��̂ɑ��āA���Ȃ��Ƃ��S�����ُ̈픽���͂����ł͂���܂����m��60�n�B���̓_�ɂ��ẮA���ɁuPTSD���_�̓����\���v�̒��́u���픽���ƈُ픽���̊ԁv�Ƃ����߂ŊȒP�Ɉ����Ă��܂����A��قǂ�����x�������邱�Ƃɂ��܂��B�����ł́A���픽���́A�����̓����ł���O�����̗v�f�����Ă���̂ɑ��āA�ُ픽���͕K�R�I�ɂ���������ł���A�����̔ے�⋑������̂ł���Ƃ����_���w�E���Ă����ɗ��߂܂��B

�@�픚�҈�ʂ̑Ή�������̘g���Ɏ��܂���̂ł��邱�Ƃ́A�����𓊉��������ł���A�����J���O�����{�₻�̐���҂���ɂ���ނ��Ƃ������A�����̎��Ԃ��K�v�������Ƃ��Ă��A��ۂƂȂ��āA�Ђ����猴�����֎~�^���ւƏ��A���W�������Ƃ����A�S�̂Ƃ��đO�����̎p���������邱�Ƃ�����킩��܂��B����́ADSM-IV�̊�̂b���ɂ���u���Y�̊O���ɊW����h�������X�ɔ����A�S�ʓI�Ȕ������̖�Ⴢ����X�ɑ�����Ԃ��i���̊O������O�ɂ͂Ȃ������̂Ɂj�����邱�Ɓv�Ƃ��������Ƃ́A�����Ȃ�Ƃ����e��Ȃ��s���ƌ�����ł��傤�B��������ƁA�픚�҂����̑Ή��́A��͂�PTSD�̒�`���班�X��E���Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B���������āA�ȏ�̓_���猩�Ă��A�픚�҂����������Ă����Y�́A�gPTSD�h�Ƃ����ُ픽���Ƃ́A��͂荪�{����قȂ��Ă���ƍl����ׂ��ł��傤�B

�@�܂��A�X�g���X�ƂȂ�o���������炩�ɑ��݂���ꍇ�ł��A���̏̒��ŋN���������R�Ȕ߂��݂�ے肵�āA�����Ǐo���̂ł���A���̌����́g�g���E�}�h�Ƃ͖��W�Ȃ̂ŁA���̏Ǐ���gPTSD�h�ƌĂԂׂ��ł͂���܂���B���̔��ǂ̎d�g�݂��炷��ƁA����́A�K���ے�ɂ����̂ƍl���Ȃ���Ȃ�Ȃ�����ł��B

�@�X�g���X�ȊO�̗v���́A������ɂ�����܂��B����������S���ɑ��������ɂ�������炸�A������Ƒ����㎀�Ɉꐶ���Ƃ����v�����A�܂��l������ł��傤�B���ɂ��A�{�A�ڑ�P��́uPTSD���_�̍��{�I���_�v�ɂ������Ă������ʂ�A����䅓��蔲���鐸�_�͂�̗͂������ɂ��邱�Ƃ����o���ꂽ�Ƃ��A�Ƒ��̈���̋��������炽�߂Ċ�����ꂽ�Ƃ��A�F�l��m�l��������S����S�z���Ă��邱�Ƃ��g�ɂ��݂Ă킩�����Ƃ��A���҂Ƃ̊Ԃɋ����������������Ƃ��ł����Ƃ��A�{���̈Ӗ��ő�Ȃ��̂ɋC�Â����ꂽ�Ƃ��A�l�Ԃ̐^�̋����������Ƃ��ĔF�߂�������Ȃ������Ƃ��A�l�ԂƂ��ĕi����ۂ��������邩�ǂ������������@��^����ꂽ�Ƃ��́A���ɂ��܂��܂ȗv�����l������킯�ł��B

�@����ɂ́A�픚�ɂ���Đ������X�g���X�ɗ����������{�l��Ƒ��̎p���A����ɔ����ċN���錒�N�̉��Ƃ̍Č��A�e�l�̐������͂��߂Ƃ��邳�܂��܂ȍD����c���Ȃǂ��A�����Ɋ܂܂��ł��傤�B�܂�A�X�g���X�ƍl���Ă悢�v���ƁA����ɕt�����ċN����X�g���X�ȊO�̗v���Ƃ��A�����Ȃ����̂��Ƃ��ɕ������Ă���Ƃ������Ƃł��B���������āA���̂悤�Ȉَ��̗v�����čl���Ȃ���A���Ӗ��Ȍ����ɂȂ��Ă��܂��킯�ł����A�]���I�Ȍ����́A����炪��ʂ���Ȃ��܂܍s�Ȃ��Ă����̂ł��B

�@�{���̃X�g���X�ƁA����ȊO�̗v���Ƃ����G�ɗ��ݍ����Ă���ꍇ�A���҂����Č�����i�߂�ɂ́A�ǂ�����悢�̂ł��傤���B���ɁA���̂��߂Ɏg�������ȂЂƂ̕��ވĂ������܂��B���̎b��I�V�F�[�}�́A�{���̃X�g���X�ɂ���ꍇ�ƂȂ��ꍇ�́A���ꂼ��ɑ���l�Ԃ̑Ή��������܂��ɕ��ނ������̂ł��i�u���E�U�� Internet Explorer �̏ꍇ�A�c���[�\�����������\������Ȃ��̂ŁAFirefox ���AGoogle Chrome �ł������������j�B���̃V�F�[�}���g���Đ�������ƁA�]���I�ȍl�@�ł́A�{���̓X�g���X�ȂǂȂ����i�a�j�ɂ��A�S�����Ƃ��ڂ����Ǐ���A���̌����ɂȂ����X�g���X���ǂ����ɂ���i�`�j�͂����ƁA�f��I�ɍl�����Ă������ƂɂȂ�܂��B��������A�S�����Ǐ�̌����́A�X�g���X�ȊO�ɂ��肦�Ȃ��Ƃ����A�Ȋw�I�����������v�����݂Ɋ�Â��Ă�݂����Ɂg�X�g���X�h��T�����߁A��������炵�����̂�������ƁA����������Ƒ��f����Ƃ������ꔽ���I������A�����o�I�ɂ��Ă����Ƃ������Ƃł��B�܂��A�����ɂ́A�X�g���X�ɑ��鐶�̂̔����Ƃ������픽�����A�S�����Ǐ�Ƃ����ُ픽���Ƌ�ʂ��Ă��Ȃ��Ƃ�����������܂��B

�@�gPTSD�h�Ɋւ��郊�t�g���̊T�O�́A��ɁA���̃V�F�[�}�̂`����L�q���悤�Ƃ������̂ł��邱�Ƃ��킩��ł��傤�B����ɑ��āA�n�[�}���̊T�O�́A���̎��o�͂Ȃ����̂́A����a���䂪�߂ċL�q���Ă���킯�ł��B���̃V�F�[�}�ł́A�l�Ԃ��A�`�ł���a�ł���A�{�l���u���ꂽ�ɑ��āA���邢�͂��̏̒��Ŕ��������o�����⎩�R�Ȋ���ɑ��āA�ϋɓI���f���ɑΉ�����l�����i�C�Q�j�ƁA����Ƃ͋t�ɐϋɓI�ɂ��f���ɂ��Ή����Ȃ��l�����i���Q�j�Ƃɕ����Ă��܂��B�܂��A�`�ł���a�ł���A�Q�|���Q�ł́A�K���ے�Ƃ����������S�̈ӎu�ɂ��A�����D���Ȃǂ�ے肵�����ʂƂ��āi����ɂ́A�����ׂ��ӔC������ɂ���ꍇ�ɂ́A�����Ă��͂�����g���Q�ҁh�ɉ������āj�A�S�����̏Ǐ����肠���Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B���̏ꍇ�A�K����ے肷�邽�߂ɁA�S�����̏Ǐ����肠����̂ł����āA�S�I�O���i�g���E�}�j�����錋�ʂƂ��ċ@�B�I�Ɂg�X�g���X��Q�h���N����킯�ł͂���܂���B

�@�ʂ̊p�x���猩��A�{���̃X�g���X�ɂ���ꍇ�ɂ��Ȃ��ꍇ�ɂ��A���̗��ɂɂ́A�X�g���X����퐶���̒��ő��������ɑ��ĐϋɓI���f���ɗ����������A������������悤�Ɠw�͂���l�����i�C�Q�j�ƁA���ɐϋɓI�ɂ͓w�͂����A�Ȃ�䂫�ɔC����l�����i���Q�j�Ƃ�����̂ł��B�܂��A���̃V�F�[�}�ɂ͂����Ċ܂߂Ă��܂��A�X�g���X����ϋɓI�ɓ������悤�Ƃ���l����������͂��ł��B���̃C�Q�ƃ��Q�̂��ꂼ��ɑ�����l�����́A�ɂ���Ă�����x�̓���ւ��͂���ł��傤���A�����Ƃ��Ă���قǑ傫�Ȉړ��͂Ȃ��悤�Ɏv���܂��B�������A���̃X�g���X���傫����Α傫���قǁA�C�Q�ƃ��Q�̍��͂�薾�ĂɂȂ��Ă���͂��ł��B

�@�����̎q�ǂ���v�╃�e���A�ČR�̗V���I���s�̌��ʂƂ��čs���s���ɂȂ������Ƃɑ��āA�����������S�z�����蕮�����肵�āA�H�����̂ǂ�ʂ�Ȃ������薰��Ȃ������肷��̂́A�ꍇ�ɂ���Ă̓p�j�b�N�̂悤�ɂȂ�͓̂��R�̂��Ƃł͂Ȃ����B���̐���ȐS�̓�����a�I�Ȃ��̂Ə���Ɍ��Ȃ��āA������Ƒ����v�����������̋C�����Ȃ�������ɂ�����肩�A�Ƃ������ƂȂ̂��Ǝv���܂��B�����̉Ƒ����C���ōs���s���ɂȂ��Ă��鎞�ɁA�����������C���ő{�������̐i�W��҂��A��ɂ͈������悤�ȂǂƂ����C��������͂����Ȃ��ł��傤�B

�@���̂悤�ȏ̒��ŁA�ČR�ɂ��{���������ÂɌ����A�ӂ��ɐH�������Ĉ������Ă���Ƒ��������Ƃ�����A���͂̐l�����͂ǂ��v���ł��傤���B���e���s���s���ɂȂ��Ă���̂ɁA�ǂ����ĐS�z���Ȃ��̂��Ƃӂ�������͂��ł����A���ꂱ�����܂��Ɉُ�ȑΉ����Ǝv���͂��ł��B�����ŕK�v�s���Ȃ̂́A�����������l�Ȃ��ɒ�������Ƃ����p���ł��B�����Ă��ꂪ�A�c���ꂽ�Ƒ��̋~���铹�ł���A�s���s���҂�������铹�ł�����̂ł��B

�@�R�������s�ŁA18�̏��N�ɍň��̂ӂ���̓��e���S�E���ꂽ�ƍߔ�Q�҂̈⑰�́A���̖��ɂ܂��}�X�R�~�̎p����ᔻ���āA���̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��B�u�^��������Ȃ���A�܂�A�ǂ�ȂЂǂ����Ƃ��s��ꂽ�̂�������Ȃ���A���l�Ԃ͕�����Ȃ��B�ƍs�̎c�E����a�炰�āA�ǂ����ē�l����������ꂵ�݂�{��A���O�������������̂��v�i��c�A2008�N�A101�y�[�W�j�B�펯�Ƃ͐����̌����̂悤�Ɍ����邩������܂��A���ꂪ�A��Q�҂̖{���̋C�����Ȃ̂ł��B

�@����E���I����A���������A�E�V�����B�b�c�������e�������ՓI�ɐ��҂����A40�̒a�������}��������̐��_�Ȉピ�B�N�g�[���E�t�����N���́A���e���̑̌��ɂ��Ď��̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��B

�@�킽�������ɂƂ��āA�ꂵ�ނ��Ƃ͂Ȃɂ����Ȃ��Ƃ���Ƃ������i��ттĂ����B���l�̃����P���Ղ��������A�u�ǂꂾ���ꂵ�ݐs�����˂Ȃ�Ȃ��̂��I�v�Ƌ������A���̋ꂵ�ނ��Ƃ̐��i��ттĂ����̂��B�����P�́A�u���s�����v�Ƃ����悤�ɁA�u�ꂵ�ݐs�����v�ƌ����Ă���c�c�B

�@�킽�������ɂƂ��āA�u�ǂꂾ���ł��ꂵ�ݐs�����˂Ȃ�Ȃ��v���Ƃ͂������B���̂��Ƃ��A�܂艡�삷��ꂵ�݂����邱�Ƃ͔������Ȃ������B�C�������ނ��A�Ƃ��ɂ͗܂��邱�Ƃ��������B�����A�܂�p���邱�Ƃ͂Ȃ��B���̗܂́A�ꂵ�ޗE�C�������Ă��邱�Ƃ̏����炾�B�k�����l

�@���Ƃ��A����Ƃ��킽�����ЂƂ�̒��ԂɁA�Ȃ����Ȃ��̋Q�앂��͏������̂ł��傤�ˁA�Ƃ����˂�ƁA���Ԃ͂��ǂ��đł��������B

�@�u���̂��Ƃŗ܂������قNj���������ł���c�c�v�i�t�����N���A2003�N�A132-133�y�[�W�j

�@���풆�A���[���b�p�嗤�ɂ������_���l�����́A���_���l������Ƃ������s�s����܂�Ȃ����R�ŁA���₨���Ȃ��Ƀi�`�̋������e���ɕ����߂��A�M���������قǎc�E�ȏ������܂����B����e�҂����́A�픚�҂ɂ܂���Ƃ����Ȃ��قnj���ȃX�g���X���������킯�ł����A���̓��e�͑啝�Ɉ���Ă��܂��B�픚�҂̏ꍇ�ɂ́A�j�����ɂ�镨���I��Q�����S�������̂ɑ��āA����e�҂̏ꍇ�ɂ́A�S���̑��l��������A�����ɁA�����������ɂ킽���ĂЂǂ��s�҂��������̂ł��B�t�����N���́A��������e�҂̒��ɁA���ꂼ��ʂ̌Q�ɑ�����l���������邱�Ƃɂ��āA���̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��B

�@�ЂƂ�̐l�Ԃ��������Ȃ��^���ƁA���ꂪ�����N����������ꂵ�݂��Î闬�V�ɂ́A����߂Ă��т����ł��A�܂��l���Ŋ��̏u�Ԃɂ����Ă��A�����Ӗ��[�����̂ɂ���\�����L���ɊJ����Ă���B�E���ŁA�v���C�h��ۂ��A�����̐��_�������Â������A���邢�����������߂��ېg�̂��߂̐킢�̂Ȃ��ɐl�Ԑ���Y��A���̔���e�҂̐S����n�ōs���Q��̈�C�ƂȂ�͂Ă����A��a�ɂ݂����Ƃ��т����^���������炵���A���̂�̐^��������@����������A���邢�͐������Ȃ��������B�����āu��Y�ɒl�v�������A���Ȃ��������B�k�����l

�@����͂Ȃɂ��������e���ɂ͂�����Ȃ��B�l�Ԃ͂ǂ��ɂ��Ă��^���ƑΛ��������A���������ꂵ���Ƃ������琸�_�I�ɂȂɂ����Ȃ��Ƃ��邩�ǂ����A�Ƃ������f�𔗂���̂��B�a�l�̉^�����l���Ă݂邾���ł����B�Ƃ�킯�A�s���̕a�̕a�l�̉^�����B�i�����A113-114�y�[�W�j

�@�����X�g���X�ɂ����Ă��A�{�l�̑Ή��ɂ���Ă��́g�^���h�͑傫���ς��܂��B�t�����N���́A�A�E�V�����B�b�c�������e���̈㒷���畷�����b�Ƃ��āA���ɋ����[��������Љ�Ă��܂��B���̈㒷�ɂ��A1944�N�̃N���X�}�X����V�N�܂ł̂킸���P�T�Ԃ̊ԂɁA���̎��e���ł��ĂȂ������قǑ�ʂ̎��҂��o���̂������ł��B�㒷�̌����ł́A���̌��ۂ́A�J�����������ߍ��ɂȂ������Ƃ�A�H�Ǝ�������������ƁA�����G�߂ɂȂ������ƁA�������̎������V���ɍL�܂������ƂȂǂɂ���Ă͐����ł����A�u�ނ��낱�̑�ʎ��̌����́A�����̔���e�҂��A�N���X�}�X�ɂ͉ƂɋA���Ƃ����A���肫����̑f�p�Ȋ�]�ɂ������Ă������Ƃɋ��߂���v�Ƃ����̂ł��B�܂�A�Җ]�̃N���X�}�X�̎������߂Â��Ă��A���e���̐V���ɂ���炵���L�����ڂ�Ȃ��̂ŁA����e�҂����͗��_�Ǝ��]�ɂ����Ђ�����A����ɂ���đ̂̒�R�͂Ɉ��e�����y���ʁA���̎����ɑ�ʎ����N�������Ƃ������Ƃł��i�����A128�y�[�W�j�B

�@������ړI�����o�����A����������������A�����Ă��Ă��Ȃɂ��Ȃ�Ȃ��ƍl���A���������݂��邱�Ƃ̈Ӗ����Ȃ����ƂƂ��ɁA����蔲���Ӗ������������l�͏��܂��������肾�����B���̂悤�Ȑl�тƂ͂��ǂ������؎����āA�����Ƃ����܂ɕ���Ă������B�i�����A129�y�[�W�j

�@�Z���G�̃X�g���X���_�ł́A�ߍ��ȃX�g���X�������ƁA������x�܂ł͎�������������i�K���ł���j���̂́A���̌��E���Ă��܂��ƁA�g�̂���ނ��A���ǂ͎��Ɏ���Ƃ���Ă��܂��B��̌o�߂������Ȃ�A�u��]�������v�Ƃ����S���I�v�����W���Ă���Ƃ͂����A�X�g���X���_�ŗ\�����ꂽ�ʂ�́A�����Ɠ����̌��ۂ��l�Ԃł��N���邱�Ƃ��A�قڗ����ꂽ�ƌ�����ł��傤�B�������Ȃ��炻��́A�����܂Ō���Ȕ����I�X�g���X�̌��ʂƂ��ċN���������픽���̈�Ȃ̂ł����āA�Տ���ʂő�������A�gPTSD�h�Ƃ����Ǐ�o���̎d�g�݂��A����ɂ���ďؖ����ꂽ�킯�ł͂���܂���B�܂��A�l�Ԃ̏ꍇ�ɂ́A�����炭�����Ƃ͈قȂ�A�u������ӎu�v�Ƃ����v���ɂ���āA�X�g���X�̎~�߂������̂��傫������Ă���A�Ƃ�������͂��ł��B

�@���̂悤�Ȑl������ڂ̓�����ɂ����t�����N���́A���E��]�����ӂ���ɁA������Ӗ�����������ׂ����������A�ӂ����O�����ɂ����邱�Ƃɐ������Ă��܂��B�u������҂��Ă���d���∤����l�Ԃɂ�������ӔC�����o�����l�Ԃ́A�����邱�Ƃ���~����Ȃ��B�܂��ɁA�������w�Ȃ��x���݂��邩��m���Ă���̂ŁA�قƂ�ǂ�����w�ǂ̂悤�Ɂx�ɂ��ς�����̂��v�i�����A134�y�[�W�j�B���e�����������ꂽ��A�t�����N���́A���������o���܂��āA�u������Ӗ��v�𒆐S�ɐ������u���S�Z���s�[�v�Ƃ����Ǝ��̐S���Ö@�W������̂ł��m��63�n�B

�@������Ӗ��������Ƃɂ���āA�����ׂ��l�Ԃ���������Ƃ���A����������߂悤�Ƃ��Ă����l�Ԃ��A������Đ����悤�Ǝv���������Ƃɂ���āA�����Ɍ��N������Ƃ������ۂ��N���肤�邱�ƂɂȂ�܂��B�����[�����ƂɁA���̌��ۂƊ֘A�������ȋ����ׂ����Ⴊ�A����܂ŕʂ̕���ł���������Ă��܂��B���ɏЉ��̂́A�Վ��̌�������t����������ƁA�����ȊO�Ȉ�ł���o�[�j�[�E�V�[�Q������������ł��B

�@�ЂƂ�́A�o�����ʂŁA�A���ŏ��X��J���������̊��҂���ł��B���́A�u�Z�Z����A���Ⴞ�߂��v�ƁA�����ɌĂт����܂����B���̂��Ƃ�����t���āA�����������҂������h�����ƁA�{���Ɏv���Ă��܂��B���������l�����͖߂肽���Ȃ��Ǝv���Ă��邩��ł��B���̎������āA�߂肽���Ȃ��������炢�ł�����B�i�Z�C�{���A2006�N�A90�y�[�W�j

�@���鎞�A�얞���Ђǂ����ߎ肱�������A�Ⴂ�j���ً̋}�J����p���I���A���։^�ڂ��Ƃ��Ă���ƁA���̒j���̐S�����~�܂��Ă��܂����B�h�����u�ɂ͔������Ȃ������B������͂�����߂ďo�čs�����B���ꂩ��A���́A���̂ق��������āA�吺�Ō������B�u�n���[�N�A�܂����̎�����Ȃ����B�߂��ė��Ȃ����B�v����ƁA�����ɐS�d�}���d�C�������f���o���n�߁A���ǁA���̒j���͊��S�ɉ����B�ؖ����邱�Ƃ͂������ł��Ȃ����A���t�ɂ�閽�߂��ω��������炵�����Ƃ��A���͊m�M���Ă���B�i�����A90-91�y�[�W�j

�@���ւ̊Ô��ȗU�f��U�蕥�킹��ɂ́A�܂������ɂ���Ӗ������邱�Ƃ��A���̂��Ƃ��Ă���{�l�Ɍ�点��K�v������Ƃ����̂ł��B�����܂ŗ���ƁA���Ǝ��̎��Ӗ����A�قڋt�]���Ă��܂��B�Ƃ͂����A�̐S�Ȃ̂́i�����ł́j���������邱�Ƃ��A�Ƃ����_�ł͋��ʂ��Ă��܂��B

�@�����Řb��߂��ƁA��̐��_�Ȉ�́A�X�g���X���e�[�}�ɂ����ʒ��ŁA���̂悤�Ɍ������Ă��܂��B�u�X�g���X�������z���邱�Ƃ��A�w�l�ԁx�̔��B�Ȃ̂ł���B�X�g���X�͌����A������ׂ��Ώۂł͂Ȃ��A���z����ׂ��ΏۂȂ̂ł���B��̃X�g���X���������A����͊y�ł��낤���A���̐l�͐������܂�������߂邱�ƂɂȂ�̂ł���v�i����A1998�N�A29�y�[�W�j�B����́A���Ȃ̐����Ƃ����ۑ��₦���O���ɒu���Ă���l�����i��̃C�Q�j���炷��A�ނ��듖�R�̔��z�ł���A�X�g���X�Ƃ������̂ɑ���K�ȑΉ��ł��B�g�X�g���X�h�����̂悤�Ȃ��̂ƂƂ炦��ƁA�K���ے�Ƃ����ϓ_���璭�߂����ƁA���Ȃ�߂����������ɂȂ��Ă��܂��B�������A���̐��_�Ȉ�̐�قǂ̍l���������炷��ƁA�픚�҂���͂������ɗ�O���Ƃ������ƂȂ̂ł��傤�B�������l�Ԃ́A����قǎア���̂Ȃ̂ł��傤���B

�@���w�Z�T�N���̎��ɍL���Ŕ픚�������Z�Q�N�̏����́A�픚��̐S���̕ω��ɂ��āA���̂悤�ɏ����Ă��܂��B

�@���ꂩ��ܔN�A���̒��������܂�Ƌ��ɁA���̐S�̒����������������ǂ��܂����B�����ł͗���������A�������ł͗���������悤�ɁA�l�Ԃ̓��͂���̎R���Ȃ̂ł��B�܂������܂܂ł͑ʖڂȂ̂ł��B�₪�Ď��B�̊�O�ɂ͔��������炩�Ȑ���܂��B���B�́A���̐��炩�Ȑ�̐����A�����B�̎�ł�������܂ł́A���݂Â��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��B���ꂪ�����čs�����Ȃ̂ł��B�i���c�A1965�N�A312�y�[�W�j

�@���̏����̎p���́A�u�X�g���X�������z���邱�Ƃ��A�w�l�ԁx�̔��B�v���Ƃ�������ƋO����ɂ��Ă��܂��B�������A���̗Ⴞ���ł́A�픚�ґS�̂��픚�Ƃ����X�g���X�ɑO�����ɑΉ��������Ƃ̗��Â��ɂȂ�킯�ł͂���܂���B�Ƃ͂����A�ǂ̒��x�̔䗦���͂Ƃ������A���̂悤�Ȑl�������A�N����킸���݂��邱�Ƃ̏؋��ɂ͂Ȃ�ł��傤�B�܂��A�ꎞ�͊��S�Ȕp�ЂƉ������L���ƒ���̋}���ȕ������������A�قƂ�ǂ̔픚�҂��A���܂��܂Ȍ��ǂ�s��������Ȃ���A���Q�҂���A�����J��ӂ߂邱�Ƃ��A�픚�������ɂ��邱�Ƃ��Ȃ��A�O�����ɐ����Ă������Ƃ͊m���Ȃ悤�ł��B

�@���Ƃ��A���e���E�Q����Ȃ���A���̔߂��݁i�O�̂��ߌJ��Ԃ��ƁA������邩�炱���N���鎩�R�Ȋ���j���A�K���ے�̈�Ƃ��Ĕے肷�邽�߁A��i�����ׂď�������܂ł��Ċ̐S�ȋL���������A���̏o��������Ђ����瓦�����Ă��܂��⑰�i�`�|�Q�|���Q�j������i���Ƃ��A����A2006�N�j����ŁA���������e���E�Q���ꂽ���Ƃɂ��{���߂��݂��˂ɂ��āA���Q�҂͂��Ƃ��A���{�̎i�@���x�������A���Q�҉ߌ�I�Ȏp���ɑ��Ă����R�Ɛ킢�݁A��Q�ҕs�݂̖@����ς��Ă��܂��قǂ̈⑰�i�`�|�P�|�C�Q�j������i��c�A2008�N�j�̂́A�܂�����Ȃ������ł��B�����āA���̐l�����́A���������ꓬ��ʂ��āA�u�傫���l�ԓI�Ȑ����𐋂��v��i�����A213�y�[�W�j�̂ł��B���̓_�ɂ��āA�t�����N���͎��̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��B

�@�������ɁA���̂悤�ȍ��݂ɂ������邱�Ƃ��ł����̂́A���������̂�����ꂽ�l�тƂ������B���e���ɂ����Ă����S�ȓ��Ȃ鎩�R��\�����A��Y�������Ă����\�ȉ��l�̎����ւƔ��ł����̂́A�ق�̂킸���Ȑl�тƂ�����������������Ȃ��B����ǂ��A���ꂪ�������ЂƂ肾�Ƃ��Ă��A�l�Ԃ̓��ʂ͊O�I�ȉ^���������x�Ȃ��̂��Ƃ������Ƃ��ؖ����Ă��܂肠��B�i�t�����N���A2002�N�A114�y�[�W�j

�@�N�����A�t�����N�����g���A�u��Y�������Ă����\�ȉ��l�̎����ւƔ��ł����c�c���������̂�����ꂽ�l�тƁv�̂ЂƂ肾�����̂ł��傤�B�t�����N���Ɠ������A�����ȗ��R�Ȃ��i�`�̋������e���ɕ����߂��A�قƂ�ǂ̎��e�҂��s�E����邩�쎀�Ȃ����a�����钆�ŁA������A������ɖK��鎀�����͂�҂݂̂Ƃ�����ԂɊׂ��Ă����A�Ⴂ���������܂����B�ɂ�������炸�A���̏����́A�������������ɒu���ꂽ���Ƃ��A�u����₩�Ɂv���ӂ��Ă����Ƃ����̂ł��B�t�����N���́A�����w��Ɩ��x�̒��ł��̎�����Љ��ۂɁA���̏�����枖Ϗ�Ԃɂ���̂ł͂Ȃ����Ƌ^�������Ƃ�F�߂Ă��܂��B�������A�����ł͂���܂���ł����B

�@�u�^���Ɋ��ӂ��Ă��܂��B�����āA�킽��������ȂɂЂǂ��ڂɂ��킹�Ă��ꂽ��ł����́v

�@�ޏ��͂��̂Ƃ���ɂ킽���Ɍ������B

�@�u�ȑO�A�Ȃɕs���R�Ȃ���炵�Ă����Ƃ��A�킽���͂�������Â₩����āA���_���ǂ������Ȃ�āA�܂��߂ɍl�������Ƃ�����܂���ł����v

�@���̔ޏ����A�Ŋ��̐����A���ʐ����ǂ�ǂ�[�߂Ă������̂��B

�@�u���̖��A�ЂƂ�ڂ����̂킽���́A�������ЂƂ�̂��F�����Ȃ�ł��v

�@�ޏ��͂��������āA�a���̑����w�������B�O�ł̓}���j�G�̖��A���܂܂��ɉԂ̐�����}���Ă����B�~���̕a���̍����ɂ����ނƁA�a���̏����ȑ�����́A�Ԗ[���ӂ������̎}���������B

�@�u���̖Ƃ悭������ׂ�������ł��v�k�����l

�@�u�͂���������ł��B�킽���͂����ɂ����A�킽���́A�����ɁA�����A�킽���͖��A�i���̖������āc�c�v�i�����A116-117�y�[�W�j

�@����́A�ߍ��Ȍ�������ڂ����点�����ʂł͂Ȃ��A�ߍ��Ȍ����������l�Ȃ��Ɍ����������ʂȂ̂ł��B���̏����Ɠ������A�����t�����N�����������e���Ɏ��e����邱�ƂȂ��A���������Ȑ����𑱂��邱�Ƃ��ł����Ƃ�����A�������̒m��t�����N���͂��Ȃ������͂��ł��B�����Ƃ��������𑗂钆�Ől�i�����コ����̂́A�ߍ��ȏɒu���ꂽ���Ɣ�ׂ�ƁA�����炭�����ɓ������ł��B����������ƁA�C�G�X�E�L���X�g�������悤�ɁA�u�炭�����j�̌���ʂ�����܂��Ղ����v�i�u�}�^�C�ɂ�镟�����v��19��24�߁j��������܂���B�l�Ԃ̈ꐶ�̑傫�ȖړI�̂ЂƂ��l�i�����コ���邱�Ƃɂ���Ƃ���A���̏������t�����N�����A���̂����Ȃ��b�܂ꂽ���ɒu����Ă������ƂɂȂ�܂��B�܂��ɁA�u�Е��͋������̂��Ƃ��v�ł��B

�@�u����͂Ȃɂ��������e���ɂ͂�����Ȃ��B�l�Ԃ͂ǂ��ɂ��Ă��^���ƑΛ��������v��ƁA�t�����N���������Ă���ʂ�A���̂悤�ȋ@��́A���퐶���̒��ɂ�������o�����܂��B�O��́uPTSD���_��������������v�ɓo�ꂷ��A����̍Ĕ����痧���������j���V���L�҂̏ꍇ���A���������ɂ��₨���Ȃ��u���ꂽ�킯�ł����A���ꂩ�琦��ȋs�҂������A�u�����������Ƃ��Ă��A����D��ꂸ�ɂ��̂Ȃ�A���̂ł����Ƃ͐l����苭�����邾���v�i�y���U�[�A2003�N�A361�y�[�W�j�Ƃ������ɓ��B�����f�C���E�y���U�[����̏ꍇ�������ł����B���Ɉ��p����̂́A�{���m����̖@��ł̏،��ł��B

�@�u�����������甪�N�ȏオ�o�߂��܂����B���̊ԁA���͑����̔Y�݂�ꂵ�݂�����܂����B�������A�������Ɋ撣���đO�i�ނ��ƂŁA�����̕��X�Əo��A�x�����āA�����܂Ő����Ă��܂����B�k�����l�����āA�����N���d�˂閈�ɑ����̑f���炵���o�������A����������A�w�Ԃ��Ƃ�����A�l���̑f���炵�������ݒ��߂Ă��܂��v�i��c�A2008�N�A218-219�y�[�W�j

�@�t�����N���́A���e�����������ꂽ���N��1946�N�ɍs�Ȃ����u���̒��ŁA�l�Ԃ̐S�́A�u�����Ȃ��Ƃ�������x�܂ŁA����͈͂܂ł́A�w�d�ׁx��S�����Ƃł������Ă������肷��悤�Ɏv����v�ƌ���Ă��܂��B�����āA�u�ƂĂ���������̎ア�l�Ԃ��A�������e���ɓ������Ƃ����ǍD�ȁA����������肵���S�̏�ԂŎ��e�����o�邱�Ƃ��ł����v�i�t�����N���A1993�N�A138�y�[�W�j�Ƃ����̂ł��B�̂���A�u䅓�Ȃ��ʂɂ��v�Ƃ������t������ʂ�A����H������Ȃ���䅓�h��ɗ����������A��������z�����l�����́A���̂悤�ɐl�i�I�ɑ傫�Ȑ����𐋂�����̂ł��B�����āA�u�_�ȊO�͂����Ȃɂ����킢�Ǝv���Ȃ��v�i�����A156�y�[�W�j�Ƃ����S���ɓ��B���邱�Ƃ��炠��̂ł��B

�@���̂��Ƃ���ʂɎ����Ƃ��Ēm���Ă��邩�炱���A�u�_��A���䅓�h���^�����܂��v�Ƃ��āA�����č����I������l����������̂ł��B����ɑ��āA���܂��܂ȋ]�����������ŁA䅓�Ƃ�����D�̋@��^����ꂽ�ɂ�������炸�A��������Ђ����瓦�����Ă��܂��l�����������ɂ��܂��B�ȏ�̓_�����Ă���ƁA����ȃX�g���X��APTSD���N����Ƃ����ߍ��ȏ́A�l�ԂɂƂ��āA����Γ��݊G�̂悤�Ȗ������ʂ����Ă���ƌ�����ł��傤�B

�@�Ƃ͂����A��Q�҂₻�̈⑰�̏ꍇ�ɂ́A�ꐶ�����E����قǑ傫�Ȕ�Q������A�M��ɐs�����������قǂ̑����������ނ����肵�Ă��邽�߁A�����ꏭ�Ȃ��ꂻ�̕s�K�ߍ��킹�Ă������̂������Ă�����ׂ����Ƃ��Ă��A��Q�҂₻�̈⑰���ꂵ�ߔ��������Q�҂��A��Q�ґ��ւ̎Ӎ߂�⏞�Ƃ͖��W�ɂ��̐l�i�����߂邱�Ƃ�����Ƃ���A���̂悤�Ȃ��Ƃ͋����������Ƃ����v�����ւ����Ȃ��l�����邱�Ƃł��傤�B���Ȃ��Ƃ��A�u������̌`�ɂȂ�����Q�ґ����猩��A���́g�s�����h���͖Ƃ�Ȃ�����������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�@�Y�@�ɂ́A�ʌY�ɍۂ��ď����ޗʂ���Ƃ����A���Q�҂̍߈ӎ��̓x���ɉ����č߂̌y�d���l�ʂł���d�g�݂�������Ă��܂��B���̂悤�ɁA���Q�҂̔��Ȃ���S�Ƃ����v�f�����Ƃ̂ق��d�v������Ă���̂́A�l�Ԃ̂���ׂ��p�������Ɍ��悤�Ƃ��Ă��邩��Ȃ̂ł��傤�B�Ƃ͂����A���������@�̐��_�͂悢�Ƃ��Ă��A���Q�ґ��̉���̓x�����i���ɁA�����̏�ł͂Ȃ��A���̌��t���j�l�ʂ������ŁA��Q�ґ��̊���ɔz�����Ȃ���A���R�̂��ƂȂ���Ў藎���ɂȂ�܂��B�Ƃ��낪�A���݂̎��Y�p�~�_�҂̘_���́A���ʂȃq���[�}�j�Y���ɏI�n���A���̏d�v�ȓ_���قƂ�ǖ������Ă��܂��Ă���̂ł��B���̏ꍇ�̋��ʂƂ́A�^�̖������ɂ͂Ȃ�Ȃ��Ƃ����Ӗ��ł��B���s�̕�q�S�E�����̍����߂��T�i�R�ł́A�܂��ɂ��̖�肪�œ_�ɂȂ�܂����B

�@���̎����̔�Q�҂̈⑰�ł���{���m����́A����V���|�W�E���̐ȏ�ŁA���̖��Ɋ֘A���ďd�v�Ȕ��������Ă��܂��B����́A�u�ٔ��͉��Q�҂ɌY����^���邾���̏�ł͂���܂���B��X��Q�҂����Q�҂Ƙa�������ł���A��Q�҂̔�Q�̏�ł�����A������Q�҂��������邽�߂̂��������ƂȂ��ł�����܂��v�i��c�A2008�N�A111�y�[�W�j�Ƃ����A����߂ĈӖ��[���Ȕ����ł��B�@��́A�{���A���̂悤�ȏ�ł���ׂ��Ȃ̂ł��傤�B�������A���̎E�l�����̉��Q�҂́A�킸���ɔ��Ȃ̂��Ԃ�������邾���ŁA�^�̔��Ȃ���́A�I�n�A�قlj����Ƃ���ɂ��܂����B���̂��߁A�u��Q�҂����Q�҂Ƙa���v����Ƃ��������ȖڕW�́A�Ō�܂ŒB������܂���ł����B���̂悤�Ȋϓ_���炷��A�ŏ�����Ō�܂ŁA�O��I�ɔ��Ȃ��瓦����葱�������Q�҂Ɏ��Y���������������Ƃ́A��Q�ґ��̏����ł͂Ȃ��A�s�k�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B

�@���Y���x�p�~�����E�I�ȗ���ɂȂ��Ă��錻�݁A�߂������A�킪�������̔͂ɕ�킴������Ȃ��Ȃ鎞������ł��傤�B�������A���́A����ΐϔN�̓�肪�����ł��Ȃ�����A���Y���x�p�~�̓����͐��_�̋������ɑ����āA���̎���������͂��ł��B���ɐ��_�̔����������āA�ނ��莀�Y���x��p�~�����Ƃ��Ă��A��Q�ґ��̐S������A�^�̈Ӗ��ł̖�������������������̂��Ƃł���A���̓�肪���{�����������킯�ł͂���܂����m��64�n�B

�@�ł́A��Q�҂₻�̈⑰���[������`�Ŏ��Y���x��p�~����ɂ́A�ǂ�����悢�̂��ƌ����A����́A��Q�҂₻�̈⑰���S����[������܂ŁA���Q�҂Ɏ����̍߂�[�����������邽�߂̕����݂��A������⋭������̍����Ɉʒu�Â���ȊO�ɂȂ��ł��傤�B���Ɉ��p����̂́A�{�A�ڑ�Q��́uPTSD���_�̐����w�v�ŏq�ׂĂ���A�{��ɊW���镔���ł��B���݂̎��Y���x�́A����������}�~����͂͂Ȃ��A�P�ɔ�Q�҂̈⑰���ʍ����̕��Q�S���������i�ɂȂ艺�����Ă��܂��Ă���킯�ł����A���̉ۑ�����{�I�ɉ�������ɂ͂ǂ�����悢�̂��ɂ��āA�������q�ׂ����̂ł��B

�@�E�l�Ȃǂ̋���������{���ɖh�~�������̂ł���A�����j�~����͂̂Ȃ����Y���x�͓P�p���A����Ɂg���ȌY�h�Ƃ������̂�݂��āA�S���甽�Ȃ���܂łނ��蔽�Ȃ�����ق������|�I�Ɍ��ʓI�ł���悤�Ɏv���܂��B���́g��Ɂh�́A���ɒ��ʂ��邱�Ƃɂ���ɂƂ͔�r�ɂȂ�Ȃ��قNj����͂��ł��B�܂��A���̂ق����A�⑰�ɂƂ��Ă��͂邩�ɑ傫�ȋ~���ɂȂ邱�Ƃł��傤�B

�@���̏ꍇ�A�{�A�ڑ�P��́uPTSD���_�̍��{�I���_�v�ŏЉ�Ă������E�l�����́A���Q�҂Ɣ�Q�҂̈⑰�̊W���Q�l�ɂȂ�͂��ł��B���̉��Q�҂́A�����������Ƃ����p����S�������܂���ł����B�⑰�ɖ����܂܁A�������݉B���������ɓ����Ă����̂ł��B�����炭���ꂪ�A�^�̉���┽�ȂɕK�v�s���ȏ����Ȃ̂ł��傤�B���̎����̔�Q�҂̈⑰�̂悤�ɁA���ꂾ���ʼn��Q�҂ɑ��邤��݂��̂ċ��邱�Ƃ��炠��̂ł��B���ꂱ�����A�{������̌����A�u��Q�҂Ɖ��Q�҂̘a���v��B�����邽�߂̍Œ�����ł��傤�B

�@���̂悤�Ȋp�x���猩��A���Q�҂��A����̍s�ׂ��O�ɓ_���������ʁA�l�i��i�������コ�����Ƃ���A����́A��Q�҂₻�̈⑰�ɂƂ��āA���̂����Ȃ���тɂȂ�͂��ł��B����Q���̂��̂́A���͂���Ԃ������Ȃ��킯�ł�����A��Q�҂₻�̈⑰�̖]�݂́A�����ڂɑ����l�����̒n�ォ��Ȃ����������ƂƁA���Q�҂����ׂĂ̎����������U��Ȃ��F�߂邱�Ƃɂ����Ȃ�����ł��B

�@�l�ԂɂƂ��āA�^�̈Ӗ��ł̔��Ȃ́A����߂Č��l�Ȃ��̂ł��B�����āA�Ƃ������s��ƍ߂��d��Ȃ��̂ł������قǁA���邢�͂��̍߂��d����Ώd���قǁA�܂��܂��[�����Ȃ𔗂���킯�ł����A�ꂵ�����Ȃ̐�ɂ́A�ӂ����Ȃ��ƂɁA�l�i��i���̌���\�\���Ȃ킿�A�^�̊�с\�\���҂��Ă���̂ł��B���ꂪ�A���Ȃ̖{���ł��B�{���͊�тł���͂��̔��Ȃ��A�ꂵ�����̂Ƃ��Č����l�����������̂́A���̂悤�Ȏd�g�݂�N�������ӎ��̂����ɏ��m���Ă��邽�߂Ȃ̂ł��傤�B�L���X�g�́A�u�l���Ƃ��߂�`���́A �ǂ�Ȃ��̂ł��͂���邪�A�g��h�ɑ���`���͎͂���Ȃ��v�i�u�}�^�C�ɂ�镟�����v ��12��31�߁j�Ɩ������Ă��܂��B������̌����{�S�ɒu��������A����́A�ƂĂ��Ȃ��[���Ӗ��������t�ł��邱�Ƃ��킩��͂��ł��B

�@�������Ȃ���A����܂ł̌����ɂ���āA�����̊Ԃ̌��т��́A�قڊ��S�ɔے肳��܂����B�܂�A���ۂɉߍ��ȃX�g���X�ɂ������l�тƂ������g�Ǐ�h�́A�����Ƃ��Đ��̂��N�������R�Ȕ����ł���̂ɑ��āA�𗣐���Q��gPTSD�h�ƌĂ��Ǐ�́A�ߋ��̃g���E�}��X�g���X�Ƃ͖��W�̌����ɂ���ċN����ُ�Ȕ����i���Ȃ킿�A�S�����̏Ǐ�j���Ƃ������Ƃł��B�܂�A���҂́A���̐����Ƃ����_�ŁA���{����َ��Ȃ̂ł��B���̖����킩��₷����������ƁA���̂悤�ɂȂ�ł��傤�B

�@����ł悤�₭�A�ߍ��ȃX�g���X�Ɓg�g���E�}�h����сgPTSD�h�̊W���͂����肵�Ă��܂����B���̂悤�Ȍ`�Ő������Ă݂�ƁA���Ĕ�Ȃ���̂��A���ɂ����邱�Ƃ��킩���Ă��܂��B���Ƃ��A�����g�g���E�}�̍Č��h�ƌĂ�錻�ۂɂ��A�Q��ނ��邱�Ƃł��B�ЂƂ́A���ۂɋN�������o�������A�V�тƂ��Ă��̂܂܍Č�����Ƃ������ۂł���A�����ЂƂ́A���s�I�Ȃ������œI�s�����A�������̒��ŌJ��Ԃ��Ƃ������ۂł��m��65�n�B�����́A�����@�����Ⴆ�A�ړI������Ă��܂��B���Ƃ��A�����ɗc���ɋs�҂����q�ǂ������ł����Ă��A�������̒��Ŏ��s�I�A���œI�ȍs�����N�������Ƃ���A����́A�ߋ��́g�g���E�}�h��g�s�ҁh�̍Č��ł͂Ȃ��A���̒��O�ɂ����������i�K���ȏo�����̔ے�j�ɂ�鎩���s�ׂ̈�Ƃ������ƂɂȂ�ł��傤�B

�@�X�g���X�ƁgPTSD�h�̈ʒu�Â��́A����ł��Ȃ�͂����肵���킯�ł����A���̖��̎��ӂɂ́A�܂����Ȃ�̓䂪�c����Ă��܂��B���Ƃ��A�{�A�ڑ�P��́uPTSD���_�̍��{�I���_�v�̍Ō�̃p���O���t�ŁA�u�ꐫ���ɋt����Ă܂ł��āA�ł����킢���q�ǂ��ɉߍ��ȋs�҂𑱂��Ă�����e�̉B���ꂽ����v�Ə����Ă����܂������A���̂悤�ȕ�e�́A���ӎ��I�ł���Ƃ��Ă��A������ǂ��܂ňӐ}�I�ɍs�Ȃ��Ă���̂��\�\���̌��t���g���ƁA���S���哱���������Ă���͂��̋s�ҍs���ɖ{�S���ǂ��܂Ŋ֗^���Ă���̂��\�\�Ƃ������Ƃł��B

�@�펯�I�ɍl������悤�ɁA�����ɉB���ꂽ�Ӑ}���Ȃ������Ƃ���A�ݓc�G����̌����ʂ�A�l�Ԃ́A�u�{�\�̉�ꂽ�����v�Ƃ������ƂɂȂ肩�˂܂��A�t�ɁA�����܂ł̈Ӑ}������ƂȂ�ƁA�ǂ��������ƂɂȂ�ł��傤���B���̏ꍇ�ɂ́A�l�ԂƂ��������킪�A�ƂĂ��Ȃ����[���b�m���߂����݂Ƃ������ƂɂȂ�̂͂������ł����A���Ƃ͂��ꂾ���ɗ��܂�܂���B����ɑ傫�ȋK�͂̔j��s�ׂɂ��Ă��A���̌�����T�����邽�߂́A����ɂ͐l�Ԃ̐i���̓���������߂́A����߂ėL�͂Ȏ����������邱�ƂɂȂ�̂ł��B

�m��51�n�S�g�ǂ̃X�g���X���_�̗L�͂ȗ��Â��Ƃ��Ă悭���������ɏo�����̂́A���̕��ʂŗL���ȁA�g��ᑂ̃g���h�̎���i���Ƃ��AWolf, 1950�j�ł��B�������Ȃ���A���̐S���I�h���ɂ���ĈݔS���ɕ����I�ω����N����Ƃ����ώ@���̂͐������Ƃ��Ă��A���̎���́A���̎h���ɂȂ������̂��A�{���I�ȈӖ��ł̃X�g���X�ł��邱�Ƃ̏ؖ��ɂȂ�킯�ł͂���܂���B�S�g��w�̌����҂����́A�u�{�l�ɂƂ��Ă���߂đ傫�ȈӖ������A���邢�́A����߂đ傫�ȋ��ЂƂȂ�X�g���X�⊋�����A���ꂪ�ӎ��I�Ȃ��̂ɂ��Ă����ӎ��I�Ȃ��̂ɂ��Ă��A�݂ł���A���̂ǂ̕��ʂł���A���̕ω��̐��N�ɍł��W�̐[���X�g���X�⊋���Ȃ̂ł���v�iWolff, 1950, p. 1063�j�Ƃ��āA���҂̊ԂɈ��ʊW�����邱�Ƃ�F�߂�킯�ł����A���̏ꍇ�̊j�S�́A���́u�X�g���X�⊋���v�ɂȂ�Ƃ���錾��h�����A�{���̈Ӗ��Łi�܂�A�����̃X�g���X�����œ���ꂽ�̂Ǝ��I�ɓ����j�X�g���X�Ȃ̂��ǂ����Ƃ������Ƃł��B���̖��́A��͂�A�w�B���ꂽ�S�̗́\�\�B���_�Ƃ������z�x��R�͂ŏڏq���Ă��܂��̂ŁA�S�̂�����͂������������B

�m��52�n�픚�Ғ������k���̗������߂�A������L���Ŕ픚�������R��ɂ��A�u���ł����߂���Ύ����̔픚�̌�������l�́A����l�̃��x���v�̂悤�ł��B����ł́A�픚�ґS�̂̂T�p�[�Z���g�ȉ��ɂ����Ȃ�܂���i���V�A2007�N�A119�y�[�W�j�B

�m��53�n�n�[�}���́g�}�����_�h��ᔻ����A�L���̎������I�����҂ł���G���U�x�X�E�e�E���t�^�X�́A�}������Ă����L������ɑh�����Ƃ��邽�߂ɂ́A���̂R�������K�v���Əq�ׂĂ��܂��B�i�P�j���Y�̋s�҂����ۂɋN�����Ă��邱�ƁA�i�Q�j������ԁA���̏o�������Y�ꋎ���A�v���o���@��Ȃ��������ƁA�i�R�j���̌�Ɏv���o���ꂽ���ƁiLoftus & Davis, 2006, p. 471�j�B�g�}���h�Ƃ������ۂɉ��^�I�ȃ��t�^�X�̂悤�Ȍ����҂ł��A���̂R������������������A���̎��݂�F�߂�p�ӂ�����ƌ����Ă���킯�ł��B

�m��54�n�@�A�E�V�����B�b�c�������e�����������ꂽ����Ⴂ�����́A������ꂽ��A�u��ɂȂ�ƁA���̒��ŃA�E�V�����B�b�c�ł̋��낵�����i���Č�����A�����f���I�ɂ�������Ȃ��v��Ԃ������������ł��i�j���[�}���A1993�N�A163�y�[�W�j�B�������Ȃ���A��������R�Ȍ��ہi�P�Ȃ鈫���j�ł����āA�ُ�Ȍ��ۂƍl����ׂ��ł͂Ȃ��ł��傤�B

�m��55�n�l�Ԃ̈ӎ��I�L���́A�ꕔ�̓����Ɣ�ׂ�ƁA����قǂ����ꂽ���̂ł͂���܂���B���Ƃ��A�~�G�ɔ����ĕۑ��H��铽����K�������J���X�Ȃ̒��́A������������ӏ����ɂ킽���ċL�����Ă��邻���ł��i�o�[�o�[�A2008�N�A12�y�[�W�j�B�������A�l�Ԃ̒��ɂ́A����ɋ��Q���ׂ��L���͂����l���������܂��B���̓T�^��́A�\�A�̒����ȐS���w�҂������j���ł��B����ɂ��ƁA���̒j���́A��������L���������Ƃ́A�Y���Ƃ������Ƃ��ł��Ȃ��قǂ����������ł��i�����A�A1983�N�j�B���ꂪ�A�l�Ԃ��{�������Ă���L���\�͂Ȃ̂�������܂���B

�m��56�n�����Ɍ����ƁA60�N�قǑO�̋L���ɂ��đk���Ė��ɂ��Ă���킯�ł�����A�����ɂ͊��ɂ��̋L���������Ă����̂��A����Ƃ����̌サ�炭���Ă���Y�ꂽ�̂����m�F�ł��Ȃ��Ƃ�����肪����܂��B

�m��57�n����ȊO�ɋL���̏�������̂�����Ƃ���A����ƕ\����̂̊W�ɂ���߂��݂̋L���ƁA�{�l�ɋ������Ȃ𔗂鎸�s��߉߂̋L�����炢�̂��̂ł��B���Ȃ���������s���̋L���������邱�Ƃ�����̂́A������ӎ��ɗ��߂Ă���ƁA���Ȃ���������Ȃ��Ȃ�A�܂�O�����ɂȂ炴������Ȃ��Ȃ邩��ł��B

�m��58�n�����ɂ͂����Əd�v�Ȗ�肪����ł��܂��B������������I�������N���邱�Ƃ������ɖ�������܂ł��ď펯�_���ѓO���悤�Ƃ���̂́A���́A�K���̋L���������ӎ���������₷���Ƃ����g�d�g�݁h�̈ӎ������A���ӎ��̂����ɁA�����r���Ĕ����悤�Ƃ��邽�߂ł���A����ɂ́A�����������͂Ȉӎu�����݂���\���Ɂg�ӎ��̌��h�������Ȃ��悤�ɂ��邽�߂ł͂Ȃ����ƁA���͍l���Ă��܂��B

�m��59�n���Ƃ��A�ň��̍Ȏq���S�E����A��]�̕��ɂ����{���m����𗧂����点���̂́A��͂�Ƒ����S�E����ē�����]�̕��ɗ������ꂽ���Ƃ̂���ƍߔ�Q�҂ł���A�����̒Nj��ɔR���錟����x�@���ł���A�����̂������Ƃ�^���ɍl���悤�Ƃ����Ȃ����Q�҂ł���A���Q�҂̐l������邱�ƂɎ�Ⴊ�u���ꂽ�i�@���x�ł���A��Q�҂₻�̈⑰�̐l���ɔz�����悤�Ƃ��Ȃ��}�X�R�~�W�҂ł���A���Q�҂̍߂��y�����邱�Ƃ���l���āA�����R�Ɩ������悤�Ƃ���ٌ�c�ł����B���������������炩�����ꂽ�Ƃ���ɂ���g�S�̐��Ɓh���A�{������̖ڂ̑O�Ɍ���ꂽ�Ƃ��Ă��A�قƂ�Ǘ͂͂Ȃ������ł��傤�B

�m��60�n�ُ픽�������R�Ȕ����ł͂Ȃ����A�Ƃ����٘_�����邩������܂���B���t�̒�`�ɂ����̂œ���Ƃ���͂���܂����A���Â̑ΏۂƂȂ�悤�Ȉُ픽���́A���̏o���@�������{����قȂ邽�߁A�����Ƃ��Ď��R�Ȕ����ł͂Ȃ��Ǝ��͍l���Ă��܂��B

�m��61�n�������A�Ǐ�Ƃ��Ăُ̈�Ȕ߂��݂�����܂��B�T�^��́g�y�b�g���X�nj�Q�h�ƌĂ��Ǐ�ł��B���̏ꍇ�A�{���I�ɔ߂��݂��ア���ɂ͂�������āA�������݂Ȃǂ̏Ǐ�����̂ł����A�{���I�ɔ߂��݂��������ɂ́A�߂��݂�ے肵�ĉ����Ƃ��Ȃ��������̂悤�ȏ�Ԃ���肠����Ƃ����A�ΐl�I�Δ�ɂȂ��Ă���̂ł��B����́A�y�b�g�̎��Ɠ��e�̎��̑Δ�̏ꍇ������܂����A���e�̎��ƕ�e�̎��̑Δ�̏ꍇ������܂��B���̌��ۂɂ��ẮA�u�u�Δ�Ƃ͉����v���������������B

�m��62�n���̂悤�Ȑl�����̏ꍇ�́A���炩�̗��R�Ō����ɒ��ʂ���̂�����Ă���Ƃ������Ƃł��B���́A���́u���炩�̗��R�v�ł��B���������ɍK���ے肪�W���Ă���Ƃ���A�S�����̏Ǐo�邱�ƂɂȂ�܂��B

�m��63�n���łȂ���ӂ�Ă����ƁA���S�Z���s�[�́A������������ȏɒu���ꂽ�l�����ɂ͗L����������܂��A�S���������S�ʂɗL���ł��邱�Ƃ̕ۏ͂���܂���B�ɓx�̃X�g���X�ɑ��鎩�R�Ȕ����ƐS���������̔��Nj@���Ƃ́A���S�Ɉَ��Ȃ��̂�����ł��B

�m��64�n�A�����J�ł́A���Y���x������B�ƂȂ��B�Ƃ�����܂��B�j���[�W���[�W�[�B�ł́A��N�i2007�N�j12���ɁA���Y���x���p�~����A����܂Ŏ��Y���������l�����͏I�g�Y�Ɍ��Y����܂����B�����������̓��e���E�Q���ꂽ�⑰�̒��ɂ��A���Y���x�̑������肤�l�����ƁA�ꂵ�݂Ȃ��玀�Y���x�ɔ��̗���ɗ��悤�ɂȂ����l�����Ƃ�����悤�ł��i���Ƃ��A�^��A2008�N�j�B

�m��65�n���̂ӂ��́A�����炭�N��������Ă���A�O�҂����ۂɔߎS�ȏo�������������O���[�v�A��҂������セ�̂悤�ȏo�����͂Ȃ������O���[�v�ɑΉ�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B����Ɋ֘A���āA���ɋ����[�����ۂ�����܂��B�i�`�̋������e���Ɏ��e����Ă������_���l�̎q�ǂ��������A��������������I�ɖڂɂ���s�҂��A�������肻�̂܂ܗV�тɎ�����Ă����Ƃ����̂ł��B����́A���Ƃ��Ύ��̂悤�Ȃ��̂ł��B����́A�A�E�V�����B�b�c���e���Ɏ��e����Ă����q�ǂ������Ɍ���ꂽ�V�т������ł��B

�@�u���e���̒��V�v�u�n��̒��V�v�A����Ɂu�_�āv�ȂǂƂ����V�т��������B�u�_�āv�Q�[���̂Ƃ��q�ǂ������́u�E�X�I�v�Ƌ��сA���e���̓_�ĂɏW�߂��A����Ă��ĂȂ���|�����a�l�̖����݂�Ȃ�������B�u�h�N�^�[�v�Ƃ����V�т��������\�\�a�l����z���̐H�������グ�A�킢��̏o���Ȃ����҂̖ʓ|�͈�،��Ȃ��Ƃ����h�N�^�[����������c�c�u�K�X���v�Ƃ����V�т��������B�q�ǂ��������n�ʂɌ����@��A���X�ɐ��ق��荞�ށB�͏Ă���̂��܂ɓ������܂��l�Ԃ�\�킵�Ă����B�q�ǂ������͂��̂Ƃ��̋��ѐ���^�����B�i�A�C�[���A1996�N�A166�y�[�W�j

�@���ꂱ���A�g�s�҂̍Č��h�ł���A�g�g���E�}�̍Č��h�ƌ����ׂ����ۂł��傤�B�܂��A�g�O���h�̋L�������q�ǂ������̒��ɂ��A�H�ł͂���܂����A�O���Ŏ����ƂȂ����o������V�т̂悤�ɍČ�����q�ǂ����������܂��B����́A���̂悤�Ȏ���ł��B

�@�}�E���E�~���g�E�\�G�Ƃ����~�����}�[�̒j�̎q�́A�n���D�ɏ���Ă��ēM�������j���̋L�������A������A���v����D����E�o���悤�Ƃ����ʂ������Ă݂����B���o�m���̃����Y�E�V�����X�́A���C�t���Ɍ����Ă��_���A���Ƃɓ��ĂāA�O���̐l�i�����E�����ʂ��J��Ԃ��Č������B�i�^�b�J�[�A2006�N�A145�y�[�W�j

�@�k�O���ŁA�������e�őł������Ď��E�����L�������l���v���q�g�E�V�����c�́A�q�ǂ��̍��A�������������莶��ꂽ�肵�����ɂ͂��ł��A�l�����w��L���āA��Ō��e�̌`��������̂��o���Ă����B�����āA�������̐l�����w�����߂��݂ɓ��āA�u�ڂ��������v�ƌ����̂ł������B�{�l�́A���̂����������܂�ɕp�ɂɌJ��Ԃ������߁A��e�͔Y�ݐS�z�����B�i�X�e�B�[�����\���A2005�N�A464�y�[�W�j

�@�������A���̂悤�Ȏ���Ŗ��ɂȂ�̂́A�O���Ƃ������̂��{���ɂ���̂��ǂ����A����Ƃ��Ă����́g�L���h�������Ȃ̂��ǂ����Ƃ������Ƃł��B���̓_�ɂ��ẮA���@�[�W�j�A��w�̐��_�Ȉソ���i���Ƃ��A�X�e�B�[�����\���A1990�N�A2005�N�G�@�^�b�J�[�A2006�N�j���A�ڍׂȒ����Ɋ�Â��Č����Ɍ������Ă��܂��̂ŁA�S�̂�����͎Q�Ƃ��Ă��������B���̂悤�ȏ�ʂ��Č����悤�Ƃ��铮�@�͂ɂ킩�ɂ͂킩��܂��A�{�l�����̏�ʂɋ������|�������Ă���킯�ł͂Ȃ����Ƃ́A�͂�����Ƃ킩��܂��B